基于评价理论的中美慕课话语态度研究

2017-04-07魏博文李春姬

魏博文 李春姬

(大连外国语大学, 辽宁 大连)

基于评价理论的中美慕课话语态度研究

魏博文 李春姬

(大连外国语大学, 辽宁 大连)

本文以Martin等人创立的评价理论为基础,采取定性与定量相结合的研究方法,从情感、判断和鉴赏三方面比较中美慕课写作课程的态度资源。研究发现,在情感和判断方面,美国慕课话语资源比中国慕课话语资源高;而在鉴赏方面,中国慕课话语资源略胜于美国,二者的差异并不太明显,且中美慕课的鉴赏资源均高于情感和判断资源。因此,在慕课背景下,教师应在课程中适当补充情感和判断话语资源,以达到更好的教学效果。

评价资源;评价理论;态度系统;中美慕课

1.引言

“慕课”是新兴的网络课堂,该术语由它的英文缩写“MOOC”(全称为Massive Open Online Course)音译而来。慕课的种类很多,其中cMOOC、xMOOC和tMOOC最为普遍(Nanfito,2014;陈坚林,2015)。慕课的授课模式新颖,课程种类繁多,覆盖范围广泛。据统计,仅一门教学视频同时段的播放量竟达到十几万次之多。如是说,慕课广受世界学者的关注。慕课的主旨是让世界优秀教学资源共享,真正体现了慕课开放性的特点。随着科学技术的不断进步和发展,学习者只需借助网络便可参与其中,这种方式不受时空的限制,而且也强化了学生自我管理、自我服务和自我监督的意识。

慕课的兴起并非偶然,而是信息社会的产物,它顺应了时代变迁的趋势,为未来教育的发展提供了新途径,同时也为世界各国学者搭建了互相学习和交流的平台。学生凭借网络媒介,透过十几寸的屏幕方可领略优秀教师的授课风采。笔者认为,慕课的课程内容很大程度上影响了学生对知识的理解。基于此,笔者以Martin等人创立的评价理论为基础,从态度系统维度对比分析语料,以探寻慕课资源。

2.文献综述

2.1 慕课

21世纪是互联网高速发展的时代,智能化模式开启了人类探索之路。网络是无形的重要枢纽,为大众提供海量信息,缩短了人与人之间的距离。因此,教育界的专家学者试图开创全新的教育理念,融合网络因素,加快教育改革的步伐。“慕课”这个术语由加拿大学者Dave Cormier与Bryan Alexander于2008年共同提出,并被人们所熟知。慕课的开设起源于美国,后续发展极为迅猛,于2011年开启了又一个高峰,被冠以“印刷术发明以来教育最大的革新”之名,极大地肯定了慕课的价值。美国《纽约时报》报道称2012年为“慕课元年”。三大慕课教育平台Coursera、EdX、Udacity(慕课界的“三大巨头”)发展迅速,海内外的众多大学将优质资源贡献在网络上,部分高校将慕课作为学分课程加以认证。很多“慕课”平台也趋向于盈利性质,开始了商业化的探索。学生不仅可以自由获取资源,而且可以运用计算机设计个性化的学习目标,以提高学习效率。2013年慕课进入中国,“中国高校也在打造自己的慕课平台,上海交通大学将与北京大学、清华大学、复旦大学、浙江大学、南京大学、中国科学技术大学、哈尔滨工业大学、西安交通大学等C9中国常青藤大学及同济大学、大连理工大学、重庆大学共建中国‘慕课’”(张鸷远,2014: 117)。国内大批教育专家以慕课为契机,致力打造中国特色慕课平台,号召高校建立慕课机制,与国际接轨,引领教育创新的思潮。慕课的介入,引起学者前瞻性的思考,也为教育改革增添了浓墨重彩的一笔,值得深思。

我国慕课研究起步较晚,尚处于探索阶段。郭英剑(2014)简要回顾了近十年来国内网络课程的发展历史。穆丽缘(2014)则较为细致地回顾国内2010—2014年近五年有关“慕课”的文献研究,梳理教育改革新思路。而陈吉荣(2016)针对国外慕课研究做出较为全面的发展述评,为我国慕课机制的建立奠定基础。过宏雷 崔华春(2014)、李晓东(2014)从实际教学出发,详细论述了慕课时代高校外语教师面临的机遇与挑战。陈冰冰(2014)、程云艳(2014)、高地 吴桐(2014)、马武林 胡加圣(2014)、王丽华(2014)颇为理性地看待慕课风靡全球的这一现象,为实现教育可持续发展提出了建设性的意见。陈坚林(2015)更专注于大数据背景下慕课与外语教学的融合。也有很多学者注重实证性研究,如朱茜遥(2014)将慕课的教育理念渗透于高中课程改革。王德志和袁考(2014)借力慕课环境,突破传统教学瓶颈,探究大学英语视听说教学的改革。慕课已延伸到教育界各个层次,受到学者们的高度评价。

纵观国内几年来的研究成果,笔者发现很多学者研究角度较为单一,多数从学理层面对比分析慕课与传统课程,研究慕课的现状、未来发展前景、影响及对策等,尚无学者从系统语言学的角度对其话语进行分析。笔者不揣冒昧,试从系统功能语言学的评价理论角度深入研究。

2.2 评价理论

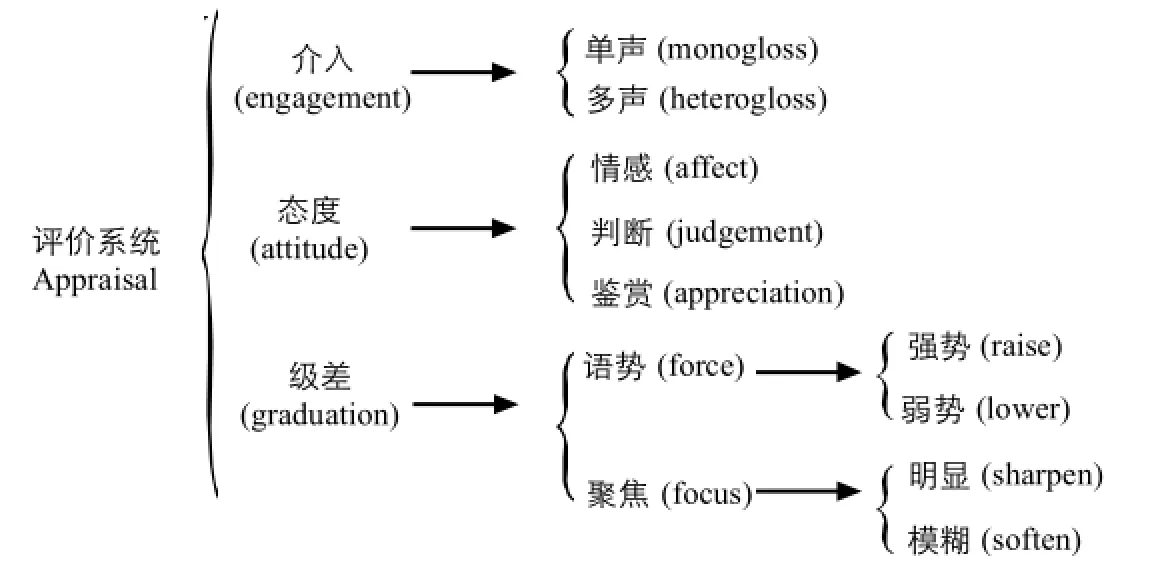

评价系统(APPRASAL Systems),又称“评价理论”,是系统功能语言学(简称:SFL)的延伸,兴起于20世纪90年代初期,由澳大利亚著名语言学家James Martin提出,被看作是一种基于人际范畴的语言理论研究。“评价系统的中心是‘系统’,焦点是‘评价’。语言在该系统中是‘手段’,透过对语言的分析,评价语言使用者对事态的立场、观点和态度。换句话说,评价不只停留在语言的表层意义上,而是通过表层意义看深层的意义取向,就是我们常说的‘通过现象看本质’”(王振华,2001: 14)。评价理论关涉语篇中涉及的协商态度、情感强弱程度及价值同读者联盟的各种方式(Martin &Rose,2003)。评价系统是语言系统的一个分支,其完整的体系既包含外部的建构性,也包括内部各个要素的运作机制。评价系统可分成态度(attitude)、级差(graduation)和介入(engagement)三个子系统。“态度主要关注人们对人、事物以及社会现象等表现出的反应以及做出的判断和评估,因此它指各种价值,说话人以此做判断,把情绪、情绪反应与参与者和过程联系起来”(胡壮麟等,2008: 29)。态度子系统又分为情感(affect)、判断(judgement)和鉴赏(appreciation)三个子系统。“介入子系统探究态度来源,介入系统主要指作者参与话语的方式以及协商与话语参与者关系的手段,具有主体间性。它分为单声(monoglosss)和多声(heterogloss)。“级差系统是跨越整个评价体系的人际意义”(王永彬,2013: 105)。级差子系统分为语势(force)和聚焦(focus)。语势次系统化分为强势(raise)和弱势(lower);聚焦次系统化分为明显(sharpen)和模糊(soften)。王振华(2001)基于Martin和White的系统框架,绘制了评价系统各个内部子系统的运行图示。(见图1)

图1 评价系统理论(参见Martin &White, 2005: 38;王振华,2001: 15)

态度在教学中的作用尤为突出,态度是抒发情感的方式,也是教师在授课中非常重视的系统,贯穿于整个教学过程中,恰当的态度话语资源有利于提高人际意义,有助于学生汲取知识,增强学习效果。笔者已提及态度子系统的三个方面,基于上文,笔者将详细对其阐述。态度子系统的第一个方面为情感系统。Martin和White (2005)指出,情感含有积极和消极的情绪和感情,衡量情感有三个参考单位,分别为:快乐/不快乐,安全/不安全,满意/不满意。判断与人们对行为动作的态度有关,具有伦理道德性,对行为方式有纠正作用。判断下属两个分支:社会评判和社会约束。社会评判以行为规范、做事才干和坚忍不拔三个维度来判断人的行为和性格特征。社会约束以真实可靠、是否恰当两个维度对其进行判断。(详情见表1)

鉴赏系统包含三个子系统,分别是反应、构成和价值。反应通常指事物对人的吸引程度和喜爱程度,构成指事物的均衡性和复杂性,价值指事物是否具有创新或原创性。(具体参见表2)

Martin于2000年发表论文Beyond Exchange:APPRAISAL Systems in English,首开评价理论的先河,使得评价系统名闻遐迩,引起了语言学界的轰动。2005年Martin和White细致详尽地对评价理论深入研究,在理论方面有所突破和创新。迄今为止,该领域的研究已有10余年之久,研究的深度和广度也在不断拓展,成为系统功能语言学的一大热点。

表1 英语判断系统(Martin &White, 2005)

表2 英语鉴赏系统(Martin &White, 2005)

国内对评价理论的研究起步于1998年张德禄发表的《论话语基调的范围及体现》一文,但其理论框架并不成熟。“直到2001年王振华对评价系统作了详细介绍后,评价理论在中国的研究才算真正开始了”(刘世铸,2010: 33)。

李战子(2004)、李发根(2006)、王振华 马玉蕾(2007)、朱永生(2009)等大量学者立足理论层面深入探究。其中,也不乏有学者对评价理论进行回顾,撰写文献综述。如刘世铸(2010)、徐玉臣(2013)、刘兴兵(2014)根据Martin的评价理论,回首国内研究成果,为语言学者指明了方向。李战子(2004)较早地提出话语分析的实际应用问题,简要分析不同领域的话语。刘世生和刘立华(2012)进一步以“评价模式”视角研究话语分析,增进了评价系统的实践性,利于该理论的推广。于是,大量学者以开阔的思路将评价理论这一思想深入到诸多领域进行探讨,如翻译(张先刚,2007)、政治(刘世铸 韩金龙,2004;司显柱徐婷婷,2011)、广告(王继美,2011)、教学(张志栋,2008)等。其他学者还把目光聚焦于法律、科技、医疗等领域,笔者不一一赘述。

纵观国内外大量文献,笔者发现,评价理论与教学结合的研究尚浅,研究成果数量较少,仅有少量论文涉及评价理论对传统教师话语的研究。当今教育改革大背景下,教学实践探索尤为重要,慕课作为前沿教学形式,更具研究价值,亟待以系统科学的理论做以剖析。在慕课中,教师面对摄像镜头,对另一端成千上万的学生授课,这种态度的产出起着至关重要的作用。评价理论的态度子系统又处于整个系统的中心。

因此,笔者基于前文对慕课的综述,做出大胆尝试,结合评价理论,着眼于态度子系统,对比分析中美慕课的话语,试图探寻慕课的发展趋势,提高云端授课效果,促使授课教师有意识地改进教学大纲和课程安排,恰当运用慕课话语资源,以期发挥慕课优势,完善慕课机制。

3.研究方法

为探究中美慕课态度话语资源,笔者以评价理论为学理基础,分别选取了以加利福尼亚大学伯克利分校“写作指导”课程和国防科学技术大学“大学英文写作”课程进行对比分析,采取定性为主,定量为辅的研究方法,分析二者在态度系统下的情感、判断和鉴赏方面的异同。

3.1 研究问题

(1)中美慕课话语在态度资源上的分布情况如何,原因是什么?

(2)慕课话语的优势和劣势是什么?

3.2 研究对象

本研究的研究对象是中美慕课话语。

3.3 研究工具

笔者将选取的中美慕课话语进行人工转写,自建2个微型语料库,每个语篇库约有6270词左右。笔者着重采取定性研究为主,定量研究为辅的方法。

3.4 数据收集

笔者注册了Coursera、EdX、Udacity和中国慕课网等官方网站,积极寻找中美慕课语料。为了增强慕课对比度,使得研究结果更为准确,笔者严格控制变量,尽量使得中美慕课的主题、语言、话语量基本一致,进而比较态度资源的异同。鉴于慕课发展历史较短,课程资源有限,部分慕课机构会收取一定的费用,也有很多慕课限制了课程的同步性,即课程战线较长,以周为单位,一周课程包含几节小课程,整个过程少则一个月,多则三个月之久。加之,中国慕课机制尚未成熟,慕课资源尤为稀缺,因此,以上种种因素给笔者搜集语料带来一定的阻力和困难。

经过海量搜集,笔者现选取加利福尼亚大学伯克利分校“写作指导”课程为美国慕课语料,国防科学技术大学“大学英文写作”课程为中国慕课语料。两种课程主题均为大学英文写作课程,语言为英语,话语量均保持在6270词左右。(详见表3)

4.结果与讨论

表3展示了中美慕课话语态度系统词汇的分布特点,从横向上比较加利福尼亚大学伯克利分校“写作指导”课程(简称 “A”)与国防科学技术大学“大学英文写作”课程(简称“B”),笔者发现在态度资源词汇数量方面,A大约是B的二倍,美国明显更加注重态度资源在慕课的充分运用。根据态度子系统的理论框架,笔者依据数据,进一步从情感系统、判断系统和鉴赏系统详细比较。A在情感系统和判断系统的词汇占态度资源总词汇的百分比均超过了B,但B的鉴赏系统词汇反超A。可见,美国慕课话语在情感和判断方面的运用量比中国慕课话语高,而中国鉴赏慕课话语数量略胜于美国,二者的差异性并不是非常明显。中国慕课研究起步较晚,慕课机制不够完善,教师对于态度资源的科学分配的意识比较薄弱,可能会忽略情感和判断语料的使用。

纵向看,A使用鉴赏词汇的比例最高,超过了态度和判断词汇量。说明美国慕课话语比较重视鉴赏资源词汇。B与A的情况相同,鉴赏词汇居于首位,远远超过了另外两个系统词汇使用比例。这是中、美慕课共有的特点。笔者认为,致使这种现象产生的因素如下:慕课有别于传统授课形式,慕课教师往往透过微摄像镜头讲解课程,开启虚拟化学生模式。每一次的录制时间控制在5至10分钟,线上课堂集聚了纯知识性课程精华,致使情感资源和判断资源减少,但为满足学生人际意义的需要,还要适当产出情感和判断话语。无论是慕课还是传统课堂,教师在讲解重点语言点和题目的过程中都会涉及鉴赏词汇,帮助学生消化理解课程内容。王正平(2012)基于评价理论研究英语课堂教师话语态度资源,曾指出“情感资源会使课堂本身显得不够客观”。对于慕课,在某种意义上是比较客观的,师生沟通交流均在线下进行,给学生足够的思考和反思的空间。

通过对比中美慕课话语,笔者发现慕课的优势非常明显,教师能够充分运用态度系统中的鉴赏话语资源,生动地讲解纯知识性课程,在线上课堂节省了大量的时间。慕课话语在态度系统中也存有一定的不足,慕课教师的情感和判断话语资源运用量过于稀少,虽然线下的互动也包含情感和判断,这些并未包含在语料样本中。但是,笔者认为,为了吸引学生的注意力、提高其学习兴趣,教师在慕课课程中应适当补充情感和判断话语资源,以达到更好的教学效果。

表3 中美慕课话语态度系统词汇分布情况

5.结语

教育界的新宠“慕课”跻身教育前沿,推动教学革命浪潮,充分体现了教育的公平性和透明性,让学者有机会接触顶尖高等学府的优质课程,让教与学体现个性化和科学化,初步实现了翻转课堂,对我国的高等教育产生了深远影响,同时给传统课堂教师提出了更高的要求。

笔者依据评价理论的态度系统,对比分析中美慕课话语,发现中美慕课话语存在细微差异,即美国慕课的情感和判断话语资源略高于中国慕课,中国慕课的鉴赏话语资源高于美国慕课;中美慕课本身的鉴赏话语资源均高于美国慕课,可见鉴赏系统的重要性。

基于评价理论对慕课的研究前景广阔。笔者认为,该课题具有很大的研究价值,前人尚未对此涉足,但由于客观因素的限制,读者在采集语料的过程中遇到了很大的困难。笔者倡导我国高校应积极加盟慕课平台,推广慕课授课模式,分享优质课程资源,顺应教育改革趋势,践行教育新理念,将慕课与传统课程相结合,推动混合式教学的转变,这将更利于开拓学生的思路,推进外语教学创新型实践和改革,更有利于后续对慕课的深入挖掘和研究。由于篇幅有限,笔者只选取评价理论的态度系统其中一个方面进行研究,而介入系统和级差系统并未细致涉入。笔者相信,随着慕课的广泛传播,慕课资源的丰富,该领域的研究将有更为广阔的空间。

[1] Martin,J.2000.Beyond exchange: Appraisal systemin English [A].In S.Hunston &G.Thompson (eds.).Evaluation in Text.Authorial Stance and the Construction of Discourse[C].Oxford: Oxford University Press.

[2] Martin, J.&D.Rose.2003.Working with Discourse: Meaning Beyond the Clause[M].Beijing: Peking University Press.

[3] Martin, J.&P.White.2005.The Language of Evaluation: Appraisal in English[M].Chippenham: Antony Rowe Ltd.

[4] Nanfito, M.2014.MOOCs: Opportunities, Impacts, and Challenges[M].South Carolina: Parlor Press.

[5] 陈冰冰.2014.MOOCs课程模式:贡献和困境[J].外语电化教学,(3):38—43.

[6] 陈吉荣.2016.国外慕课研究最新发展述评[J].外语教学与研究(外国语文双月刊),(1):118—127.

[7] 陈坚林.2015.大数据时代的慕课与外语教学研究——挑战与机遇[J].外语电化教学,(1):3—16.

[8] 程云艳.2014.直面挑战 “翻转”自我——新教育范式下大学外语教师的机遇与挑战[J].外语电化教学,(3):4—74.

[9] 郭英剑.2014.“慕课”与中国高等教育的未来[J].高校教育管理,(5):29—32.

[10] 高地 吴桐.2014.美国“慕课”理论研究与实践的若干前沿问题[J].高校教育管理,(4):50—54.

[11] 过宏雷 崔华春.2014.慕课:高校教学模式的全新挑战与变革契机[J].湖南师范大学教育科学学报,(5):110—114

[12] 胡壮麟 朱永生 张德禄.2008.系统功能语言学概论(第二版)[M].北京: 北京大学出版社.

[13] 李发根.2006.评价的识别、功能和参数[J].外语与外语教学,(11):1—16.

[14] 李战子.2004.评价与文化模式[J].山东外语教学,(2):3—8.

[15] 李战子.2004.评价理论:在话语分析中的应用和问题[J].外语研究,(5):1—6.

[16] 李晓东.2014.“慕课”对高校教师教学能力的挑战与对策[J].南京理工大学学报(社会科学版),(2):89—92.

[17] 刘兴兵.2014.Martin评价理论的国内文献综述[J].英语研究,(2):6—11.

[18] 刘世生 刘立华.2012.评价研究视角下的话语分析[J].清华大学学报(哲学社会科学版),(2):134—160.

[19] 刘世铸.2010.评价理论在中国的发展[J].外语与外语教学,(5):33—37.

[20] 刘世铸 韩金龙.2004.新闻话语的评价系统[J].外语电化教学,(4):17-21.

[21] 马武林 胡加圣.2014.国际MOOCs对我国大学英语课程的冲击与重构[J].外语电话教学,(3):48—54.

[22] 穆丽缘.2014.2010—2014年近五年有关“慕课”的文献研究综述[J].软件导刊(教育技术),(9):52—54.

[23] 司显柱 徐婷婷.2011.从评价理论看报纸社论的意识形态[J].当代外语研究,(11):17—20.

[24] 王德志 袁考.2014.浅谈“慕课”环境下的大学英语视听说教学[J].黄冈师范学院学报,(5):153—155.

[25] 王继美.2011.基于评价理论的广告语的话语分析[J].河南广播电视大学学报,(4):47—49.

[26] 王丽华.2014.美国“慕课”的新发展对中国的启示——基于对斯隆联盟系列调查评估报告的解读[J].高校教育管理,(5):34—72.

[27] 王永彬.2013.评价理论下中美对习近平访美报道立场分析——以《中国日报》《纽约时报》为例[J].成都师范学院学报,(12):101—106.

[28] 王振华.2001.评价系统及其运作——系统功能语言学的新发展[J].外国语,(6):13—20.

[29] 王振华 马玉蕾.2007.评价理论:魅力与困惑[J].外语教学,(6):19—23.

[30] 王正平.2012.基于评价理论的英语课堂教师话语态度研究[J].运城学院学报,(3):79—82.

[31] 徐玉臣.2013.中国评价理论研究的回顾与展望[J].外语教学,(3):11—15.

[32] 张先刚.2007.评价理论对语篇翻译的启示[J].外语教学, (6):33—36.

[33] 张鸷远.2014.“慕课”(MOOCs)发展对我国高等教育的影响及其对策[J].河北师范大学学报(教育科学版),(2): 116—121.

[34] 张志栋.2008.基于评价理论的英语教师课堂话语分析[J].基础英语教育,(3):3—7.

[35] 朱茜遥.2014.浅谈高中课程改革中运用慕课存在的影响及对策[J].贵州师范学院学报,(12):53—56.

[36] 朱永生.2009.概念意义中的隐性评价[J].外语教学,(4):1—5.

An Appraisal Theory-based Attitude Study of Discourses Between Chinese and American MOOCs

Within the framework of Appraisal Theory founded by Martin et al.,the study employs qualitative and quantitative approaches to compare Chinese Attitude resources with American Attitude resources in MOOCs writing courses fromthree aspects,namely Affect,Judgment and Appreciation.The research revealed that American MOOCs resources were higher than Chinese MOOCs in terms of Affect and Judgment,while Chinese MOOCs resources were slightly higher than American’s in terms of Appreciation.The difference between those two was not very significant.And Appreciation resources in Chinese and American MOOCs were higher than Affect and Judgment resources.Thus,under the background of MOOCs,teachers should appropriately add Affect and Judgment resources in the curriculumto achieve better teaching effects.

Appraisal resources;Appraisal Theory;attitude system;Chinese and American MOOCs

H319

A

2095-4891(2017)01-0022-06

本文系大连外国语大学2015年研究生创新项目“基于评价理论的中美慕课话语态度研究”的阶段性研究成果。

魏博文,硕士生;研究方向:英语语言学;李春姬,教授,博士;研究方向:基于语料库的语言研究、语篇分析、应用语言学

通讯地址:116044 辽宁省大连市旅顺口区旅顺南路西段6号 大连外国语大学高级翻译学院