学术英语背景下语篇翻译能力培养与评估模式的构建

2017-04-07胡海峰

胡海峰

(仲恺农业工程学院,广东 广州)

学术英语背景下语篇翻译能力培养与评估模式的构建

胡海峰

(仲恺农业工程学院,广东 广州)

鉴于语篇分析与翻译过程的关系,在大学英语教学的过程中,利用语篇进行翻译教学,即翻译的语篇教学模式,是一种可行高效的教学方式。当前,学术英语和通用英语相结合的大学英语教学模式,更为翻译的语篇教学模式提供了便利。同时,通过总结、梳理前人对于翻译能力的研究,发掘语篇分析与翻译能力互相补充的关系,本文提出了语篇翻译能力的概念。最后,借鉴House、Colina等人的的翻译质量评估体系,构建出语篇翻译能力评估模式。

大学英语;学术英语;语篇翻译能力;评估

1.引言

近年来,段落翻译(汉译英)已成为大学英语四六级考试的内容,涉及中国的历史、文化、经济和社会发展等。这个题型的出现反映了真实环境中的翻译需求和交际需求,符合中国文化“走出去”的国家战略(陆仲飞,2014)。然而,长期以来,我国大学英语翻译教学中存在四个方面的问题:“高校过分信奉教学大纲的‘指挥棒’导向作用,缺乏对大学英语翻译的整体规划;高校在教学指导思想上对大学英语翻译教学重视不够;大学英语翻译教学囿于传统教学模式,教学效果不明显;非英语专业学生英汉语言能力较差,制约其翻译能力的提高”(刘晓民 刘金龙,2013)。

对于非英语专业的学生而言,他们在听、说、读、写、译等语言技能方面的训练不可能比英语专业学生多,翻译更不是他们的必修课,这就决定了他们的语言输入比英语专业的学生相对要少,加之大多数学校未能为非英语专业学生开设专门的翻译课,因而学生翻译能力的提高更要依赖于大学英语课程。

语篇翻译能力评估模式的建立,就是为了对大学英语翻译教学进行整体规划,为其提供教学依据和参考,帮助教师确定明确的教学目标,帮助学生设定明确的学习目标。

2.语篇分析与翻译教学

语篇语言学为翻译理论研究和实践教学提供了新的视角。国内外不少学者已经尝试将语篇分析理论应用到翻译研究当中。Beaugrande和Dressler(1981)提出的语篇分析理论语篇性(textuality)就被Baker(1992)、Bell(1991)、Neubert和 Shreve(1992)等人用于翻译研究。功能语言学的语篇分析理论(Halliday,1985;Halliday &Hason,1976),如衔接与连贯等,也被 Hatim和Mason(1997)、黄国文(2006)、王东风(2009)等广泛应用于翻译研究。张美芳、黄国文(2002)认为,语篇的意义是通过语篇的结构来实现的;翻译对等应建立在语篇和交际层面。语篇分析的过程和翻译过程存在相似之处,“翻译过程和语篇分析过程互相蕴含,翻译过程是语篇分析的过程,语篇分析也是翻译的过程”。(胡海峰,2011)以上研究都将语篇分析视作翻译过程的一部分,肯定语篇分析对于提升翻译能力的积极作用。

胡海峰、何涛(2012)以语言输入输出理论、图式理论、衔接与连贯理论等为基础,论证了以语篇为单位进行翻译教学相对于传统的以句子为单位进行翻译教学的优势,并提出了教学方法上的建议。鉴于大学英语四、六级考试的翻译题型对于大学英语教学的反馈作用,陆仲飞(2014)建议有必要加强翻译段落教学,完成从“教学翻译”到“翻译教学”的过渡。“教学翻译”以向学生传授翻译的知识和技巧为主,而“翻译教学”则是为了习得某种语言而采用的一种外语教学手段。冯全功(2015)也认为,“语篇翻译观是语篇翻译教学的理论基础,要求翻译教学要以相对独立的语篇为基本单位,在语境与语篇整体的观照下对译文进行分析”。我们还可以从认知模型、互文性等理论的角度以及辅助文本等方面来论证以语篇为单位的翻译教学模式的可行性和高效性。

2.1 认知模型

从认知语言学的角度来看,以语篇为单位进行翻译教学也具备一定的优势。根据“认知模型”(Cognitive Model,简称CM)理论:“情景是指现实世界中的情形;语境是话语可被理解的一组背景知识,是一种储存在长期记忆中信息相关的心智现象。CM则是基于一组相关情景和语境、储存于人类大脑中的某一领域中所有相关知识的表征,它是形成范畴和概念的基础”(Ungerer &Schmid,参见王寅,2014: 204)。每一篇课文或者每一个段落,都会在学习者脑中构建或者激发一个认知模型,而这个模型反过来更有利于学生对于语篇的理解或者对于新语篇(如译文)的构建。

2.2 互文性

互文性涉及到语篇的类型。语篇类型(text type)为具体语篇的生成提供了参照,也有助于作者和读者在语篇生产和分析的过程中进行预测、加工,从而提升语篇分析的效率(efficiency)、有效性(effectiveness)和合适度(appropriateness)。互文性的另外一个特征是语篇暗示(text allusion),即某语篇与其他已知语篇之间存在的联系(Beaugrande &Dressler,1981: 186)。因此,译者在确定语篇的类型之后,在遣词造句方面必定要努力符合这一类型的语篇的风格,也就是说,语篇类型为译者提供了指引。同时,语篇暗示也为译者提供了信息,只要译者明白了这种暗示,翻译活动就可以更顺利地进行,而这种暗示,未必是单个的句子能够提供的。

2.3 辅助文本

Nord (2007: 20)提出了“辅助文本”(auxiliary texts)的概念——辅助文本是指“那些并非出于翻译目的但是又可以服务于译者翻译活动的参考资料”,包括“前期译文”(previous translations)、“背景文本”(background texts)和“平行文本”(parallel texts)。其中的背景文本为译者提供了相关的语用信息,包括各个领域的专业知识和术语、行业伦理等。这些语用信息在词典中是查不到的,所以,也成为译者的好帮手。平行文本是指“目标语中未经翻译的真实文本,主要为译者提供文化信息和语言信息(同上)”。正因为每一个平行文本都属于一个特定的语篇类型,所以,译者在翻译属于这个特定类型的目标语语篇时,可以参考这个平行文本,在文本风格和语言(如习惯搭配、成语、措词等)方面获得帮助(这一点与以上互文性的观点是一致的)。根据Nord的这个分类,大学英语教学中的课文,尤其是学术英语中的各种文章,都具备了背景文本和平行文本的特点,属于辅助文本的范畴。所以,学术英语语篇的教学,不仅能帮助学生习得英语单词、词组、句型等,培养了学生的英语语言能力,更为教师和学生呈现了大量的辅助文本,从而提高了学生的语篇分析能力和翻译能力。

同时,辅助文本有利于学习注意(learned attention)。“学习注意”是基于过去体验/经验而形成的对客观世界的一种认知,具体表现为一种注意倾向。“注意”是认知理解(constural)的基础,先期学习经验中获得的“学习注意”对后期学习过程中目标项目的注意与识解必然产生影响(参见文秋芳,2014: 176)。课文中的某些单词、词组或结构都可以成为“学习注意”目标项目,而教师正可以利用这些目标项目进行翻译练习的设计,通过这些翻译练习,学生获得对这些目标项目的强化和输出,从而实现习得。

3.以语篇为单位的大学英语翻译教学模式的优势

综上所述,语篇有利于译者全面而准确地理解原文、更好地掌握语篇类型。再者,根据功能语言学的观点,语篇本身具备衔接性与连贯性。因此,在课文教学的过程中,教师可以有意识地引导学生分析语篇中的衔接与连贯,而当学生面对的翻译任务是整个段落或者文章的时候,他们会有意识地促成译文的衔接与连贯。我们将以语篇为单位的翻译教学手段称之为“翻译的语篇教学模式”,即在讲解语篇的过程中,实现翻译技巧和知识的传授,或者说,以语篇为单位,进行翻译知识和技巧的传授。这种模式也有利于学生的语言学习和习得。当前,大学英语教学呈现出通用英语教学与学术英语教学相结合的主流趋势,一方面,学术英语的教学通过对学生的听说读写等语言技能的培养提高学生的语言能力,而学生语言能力的提升对于学生翻译能力的提升无疑有积极的促进作用;另一方面,教学过程中,尤其是学术英语的教学过程中,教学材料呈现出多样类型的语篇,无疑为学生提供了训练语篇分析能力的资源和机会。

4.语篇翻译能力

4.1 翻译能力的成分属性和阶段性特征

翻译能力的研究是构建翻译教学模式的基础(苗菊,2007),也是构建翻译能力评估模式的基础。翻译能力一直是翻译学研究的热门话题之一。张瑞娥(2012)对国内外翻译能力的研究做了总结,发现学者们对于翻译能力的定义和构成,有异曲同工之处,共同点之一就是翻译能力的成分属性,即翻译能力由不同要素构成;而且,这些构成成分具有相似性,如译者的语言能力、文化能力和转换能力等。傅敬民(2015)通过梳理前人的研究,也将“双语能力、专业知识、文化交际”等划分为翻译能力的核心内容。从认知语言学的角度来看,翻译能力是“一种动态结构”,“呈现渐次发展和演进的动态特征”。(李瑞林,2011)也就是说,翻译能力具有阶段性特征。

翻译能力的成分属性和阶段性的特点决定了对翻译能力评估的可行性:这些成分可以成为评估的对象或者参数。阶段性则使得翻译能力的形成性评估和终结性评估成为可能。

4.2 适合非英语专业学生的语篇翻译能力构成

二语习得研究的学者将“交际能力”定义为“解释、表达和协商意义的能力”(Colina,2009: 25)。这种能力同样适用于译者:为了实现翻译的交际目标,译者必须“理解”原文的意义,并用目标语言“表达”出原文的意义,在这个理解和表达的过程中,必须进行两种语言和两种文化之间的协商。显而易见,译者的终极目标仍然是实现交际。所以,翻译能力是一种交际能力,交际能力与翻译能力是一种上下义的关系。

大学英语的教学目标之一就是培养学生的语言能力。翻译能力要求具备源语和目标语两种语言能力,这两种语言之间的转换能力是构成翻译能力的核心(Colina,2009;Neubert,2012: 6)。转换能力涉及到语言使用策略,即语用能力,而语用能力亦是交际能力的成分之一(Savignon,1983)。

所以,我们将非英语专业学生应该具备的翻译能力的成分划分为:语言能力、转化能力、文化能力和语用能力。这种划分也符合非英语专业学生在英语学习和翻译学习上的时间投入以及大学英语的课程设置等实际情况。再结合第2节关于语篇分析与翻译教学关系的论述,我们提出“语篇翻译能力”这一说法。语篇翻译能力由语篇分析能力和翻译能力构成。

5.语篇翻译能力评估模式的构建

评估的宗旨在于“提供一种评估理念,帮助指导课堂教学和开展评估实践,配合学校制定教学计划、进行教学和学习评价。评估是教与学过程中的基本成分”(罗少茜,2013: 18)。评估是教学研究和翻译研究的一部分;是对大学英语教与学的信息反馈,这种反馈对教与学具有反拨作用;同时,对于翻译体系和学科的建立与完善也有一定促进作用。语篇翻译能力的评估是一种能力评估。这种评估规定学生应达到的表现标准,进而确定学生是否具备语篇翻译能力(罗少茜,2013)。对学生翻译能力的评估,就是为了确定学生是否具备翻译能力,而翻译能力的评估标准主要有以下几点:

5.1 学术英语的背景

长期以来,通用英语一直是大学英语教学的主要内容。但是,近年来,学术英语兴起后,大学英语教学呈现出学术英语和通用英语并存的新格局。

Hutchinson和Waters(1987: 15-16)将学术英语定义为“专门用途英语(ESP)的一种”。学术英语教学的目的是为学生用英语进行专业学习提供语言支撑。Jordan(1997: 5-7)将学术英语划分为通用学术英语和专业学术英语。束定芳(2013)认为,大学英语教学的核心板块应该包括“通过英语获得专业知识的能力,通过英语了解外部世界、参与国际交流的能力,通过英语表达和传播本国文化的能力”。这个建议本身是对学术英语在大学英语教学中的地位的肯定。夏纪梅(2014)认为:学术英语是“大学学术生活的组成部分”、是“高校国际化办学的需求”、是“高端人才实力的表征”。以蔡基刚(2014)为代表的学者倡导大学英语由培养学生语言基础、应对考试为目标的通用英语教学向“为大学生用英语从事自己的专业学习和学术能力提供专业能力和活动支撑”的学术英语教学转型。文秋芳(2014)构建通用英语与专用英语互为补充的大学英语教学体系的建议正在得到实施并显现成效,得到越来越多的认可,成为大学英语教学的主要趋势。目前,大部分高校的做法是:在大学英语教学模块中保留传统的通用英语教学,另外开设了商务英语、机械英语、农林英语、IT英语等与学生专业相关的学术英语课程,例如中山大学(齐曦,2015)、西交利物浦大学(邹斌,2015)等。这些研究发现:这种学术英语与通用英语相结合的教学模式取得了好的成效。

越来越多的中国学者在国际学界用英文发表自己的论文和著作,这也是一种翻译(王宁,2013)。因此,培养母语为汉语的学生用英语来学习专业知识的能力,本身就是在培养学生的翻译能力。通用英语与学术英语相结合的大学英语教学模式,实质上是对学生进行“语言”、“文化”、“语用”三个子系统(文秋芳,2012)的教学。所以,“语言”、“文化”、“语用”三因素应该成为评估学生翻译能力的参数。由于学术英语语篇具有鲜明的语篇特征,例如体裁、行业术语等,这些特征也可以用作翻译能力评估模式的参数。

5.2 House翻译质量评估模式

House(1977,1997)构建的翻译质量评估模式以系统功能语言学、语篇分析和语用学等相关理论为基础,认为评价译文质量的核心标准是原文和译文的“功能等值”,这个功能即韩礼德(1985)提出的语言三大元功能中的概念功能、人际功能。但是,如果没有实现原文和译文语篇功能上的对等,要实现概念功能和人际功能的等值,是不可能的,而词汇-语法系统实现了语篇功能。因此,在将概念功能和人际意义作为评估译文的参数时,还要借助于词汇-语法系统(司显柱,2008)。也就是说,语篇因素也应当成为翻译质量评估的一个方面,而评价译文的语篇功能,可从词汇-语法系统入手。Pym的翻译能力观也认为,译者能力与语言能力都要考虑到语法、词汇等语言因素(参见 Hatim,2007:169)。这些对我们构建翻译能力的评估模式是一个启示:语法-词汇系统应该成为翻译能力评估模式的参数。

1997年的修订模式中,House将韩礼德的语场、语旨和语式理论纳入评价体系;同时,新的体系将体裁(genre)作为一个重要参数,也将语篇手段(textual means)进一步细化为:主位推进、小句衔接和形式衔接。这个修订版对于构建非英语专业学生翻译能力的评估模式的意义在于:体裁和语篇手段都是评估的参数。Beaugrande认为:语篇功能取决于语篇类型,所以,体裁是评价译文质量的必要参数(参见 Hatim,2007:34)。至于语篇手段,对于广大非英语专业学生来说,House给出的三大标准——主位推进、小句衔接和形式衔接,稍显累赘,操作性不强。一方面,非英语专业学生用于英语学习的精力有限,过于精细专业的语篇分析方式未必适合他们;另一方面,系统功能语言学的衔接与连贯理论,简明清晰,可操作性强,被广泛应用于翻译研究和二语习得研究。我们建议将衔接与连贯作为评价译文质量的标准,换言之,衔接与连贯也成为翻译能力评估模式的两个参数。

5.3 Colina翻译能力评估模式

基于不同的翻译能力模式,Colina(2009)也构建了不同的的翻译能力评估模式。例如,基于构成翻译能力的成分多元性,Colina提倡在翻译教学过程中针对翻译技巧进行成分评分(componential rating)。翻译产品和翻译过程均是这种评估的基础。现将这个评估体系的受评成分和标准简要概括如下:

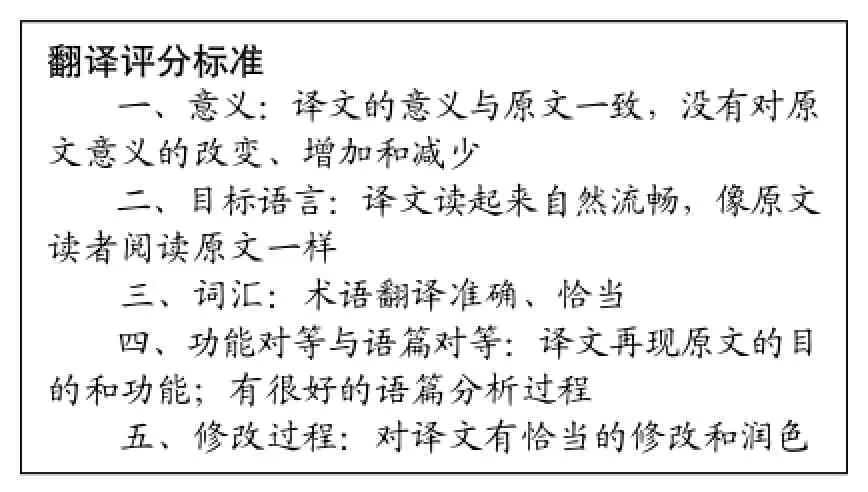

表1 翻译评分标准(Colina,2009: 137-38)

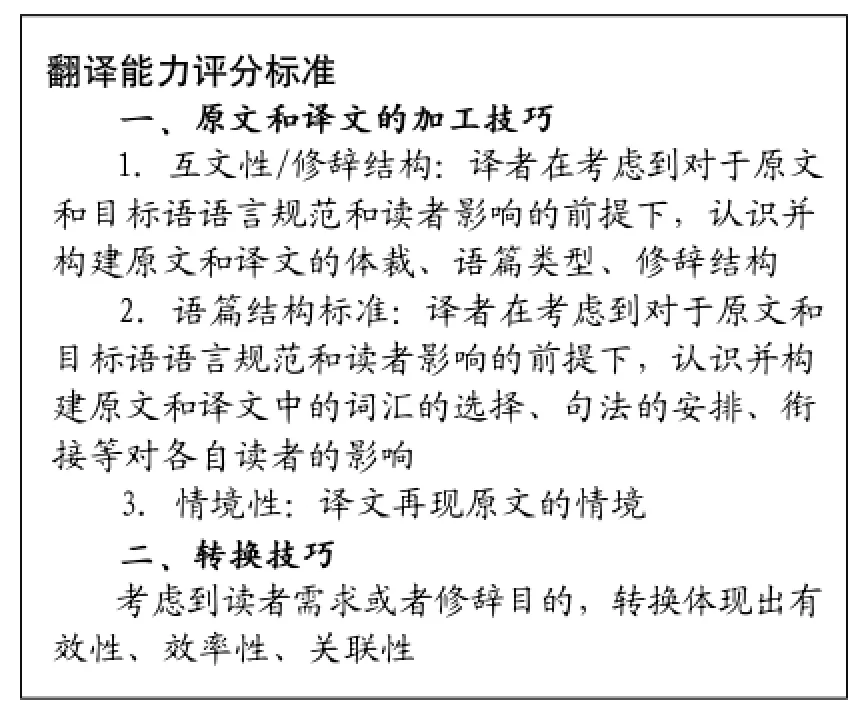

又如,基于Hatim和Mason(1997)的译者能力模式(原文语篇的分析技巧,转换技巧和目标语语篇的分析技巧),Colina提出了另外一个翻译能力评价模式:

表2 翻译能力评分标准 (Colina, 2009: 139-40)

尽管表1侧重于翻译产品的评估,表2的评估对象是翻译能力,但是不难看出:二者的评估子项目存在重合之处,例如对原文和译文进行语言学对比;而翻译评分标准涵盖了翻译能力的评估,二者是上下义的关系。之所以举这两个评估模式为例,是因为这两个模式在翻译能力成分的划分和语篇分析的理论与方法方面比较符合我国现阶段大学英语教学的特点和背景,对于构建我国现阶段非英语专业学生的语篇翻译能力评估模式有一定的启示。例如:第一个模式中的五个参数就非常适合用作学术英语背景下的非英语专业学生翻译能力模式评估参考指标。对于非英语专业学生来说,他们要翻译的往往只是各自的专业领域的学术性语篇,在传递出原文的意义基础之上,“译文读起来自然流畅”即可,毕竟不是文学翻译,学术语篇的翻译无需追求“诗学功能上的对等”。这也符合《大学英语课程教学要求》要求的“译文内容准确,基本无误译现象,文字通顺、达意……”。学术语篇的专业性和功能性决定了原文和译文在专业术语翻译上的“准确到位”、译文要“再现原文的目的和功能”。而为了准确传递原文的意义和功能,语篇分析是翻译能力中不可或缺的一个成分;Colina第二个翻译能力模式设定了语篇分析的三个参数,尤其是其中的互文性标准和语篇结构标准,保证了原文和译文在语篇体裁和意义上的接近或对等。

5.4 适合非英语专业大学生的语篇翻译能力评估体系

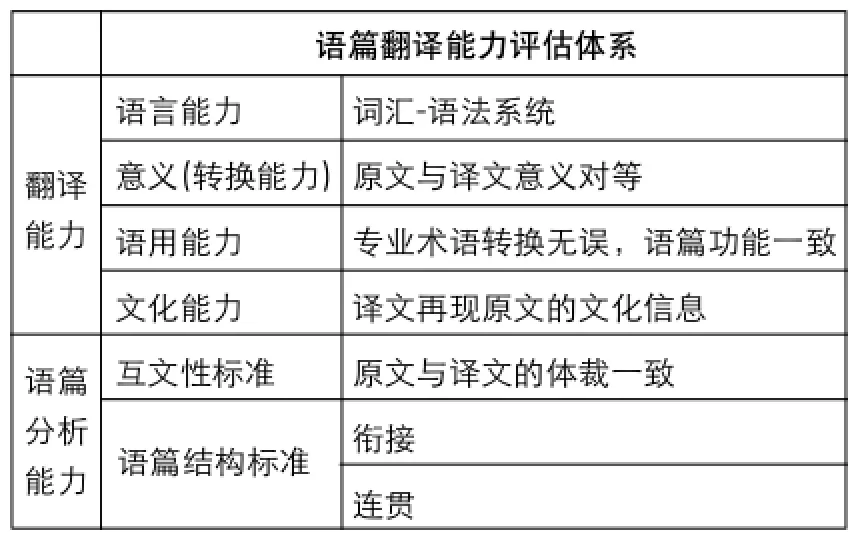

我们可以在这两个模式的基础之上,结合第4节及以上的论证,构建以下针对非英语专业学生的语篇翻译能力评估模式。

表3 语篇翻译能力评估体系

另外,要说明的是,翻译能力像Chomsky的语言能力(competence)一样,是一个抽象的概念,只能通过译者的言语行为(performance)来衡量(Beeby,参见Schffner &Adab,2012: 185)。而这个用于评估的言语行为,就是原文和译者翻译活动的产物——译文。本研究所列举的翻译能力评估模式和笔者构建的评估模式,均建立在原文与译文的对比之上。转换能力实际上涉及到意义、文化、语用等方面的转换,由于已经将语用、文化分别作为评估的参数,故在此仅将意义作为转换能力的评估参数。

6.小结

本文结合大学英语教学的新形势,依据语篇分析和二语习得等方面的理论,探讨了在大学英语教学过程中将语篇应用于翻译教学的可行性。同时,厘清了适合非英语专业学生的的翻译能力构成成分,提出“语篇翻译能力”这个新的概念。最后,从House和Colina的翻译质量评估体系中得到启发,尝试构建了适合非英语专业的语篇翻译能力评估模式。当然,这个量化的评估模式还有待于今后的证实和测试,这将是下一步研究的目标。

[1] Baker, M.1992.In Other Words: A Coursebook on Translation[M].London: Routledge.

[2] Beaugrande, R.&W.Dressler.1981.Introduction to Text Linguistics[M].London: Longman.

[3] Beeby, A.2012.Evaluating the Development of Translation Competence[A] In C.Sch ffner &B.Adab (eds.).Developing Translation Competence[C].Shanghai:Shanghai Foreign Language Education Press.

[4] Bell, R.1991.Translation and Translating: Theory and Practice[M].London: Longman.

[5] Colina,S.2009.Tanslation Teaching: FromResearch to the Classroom: a Handbook for teachers[M].Shanghai: Shanghai Foreign Language Education Press.

[6] Halliday, M.1985.An Introduction to Functional Grammar[M].London: Edward Arnold.

[7] Halliday, M.&R.Hasan.1976.Cohesion in English[M].London: Longman.

[8] Hatim,B.&I.Mason.1997.The Translator as Communicator[M].London and NewYork: Routledge.

[9] Hatim, B.2007.Teaching and Researching Translation[M].Beijing: Foreign Language and Research Press.

[10] House, J.1977.A Model for Translation Quality Assessment[M].Tubingen: Cunter Narr Verlag.

[11] House, J.1997.A Model for Translation Quality Assessment[M].Tubingen: Cunter Narr Verlag.

[12] Hutchinson, T.& A.Waters.1987.English for Specific Purpose[M].Cambridge: Cambridge University Press.

[13] Jordan R.1997.English for Academic Purposes[M].Cambridge: Cambridge University Press.

[14] Neubert, A.&G.Shreve.1992.Translation as Text[M].Kent: Kent University Press.

[15] Neubert, B.2012.Competence in Language, in Languages, and in Translation in Schffner C.&Adab B.,eds Developing Translation Competence[M].Shanghai:Shanghai Foreign Language Education Press.

[16] Nord, C.2007.Looking for Help in the Translation Process—the Role of Auxiliary Texts in Translator Training and Translation Practice[J].Chinese Translators Journal, (1): 17-26.

[17] Savignon,S.1983.Communicative Competence: Theory and ClassroomPractice[M].Reading: Addison-Wesley.

[18] 蔡基刚.2014.从通用英语到学术英语——回归大学英语教学本位[J].外语与外语教学,(1):9-14.

[19] 冯全功.2015.语篇翻译与语篇翻译教学整合论[J].当代外语研究,(2):62-67.

[20] 傅敬民.2015.翻译能力研究:回顾与展望[J].外语教学理论与实践,(4):80-86,95.

[21] 胡海峰.2011.语篇过程与语篇分析关系初探[J].东莞理工学院学报(社会科学版),(2):94-96.

[22] 胡海峰 何涛.2012.以语篇为基础的翻译教学新探[J].东莞理工学院学报(社会科学版),(4):85-88.

[23] 黄国文.2006.翻译研究的语言学探索[M].上海:上海外语教育出版社.

[24] 教育部高等教育司.2004.大学英语课程教学要求(教学大纲)[M].北京:清华大学出版社.

[25] 李瑞林.2011.从翻译能力到译者素养:翻译教学的目标转向[J].中国翻译,(1):46-51.

[26] 刘晓民 刘金龙.2013.大学英语翻译教学:问题与对策[J].山东外语教学,(5):69-73.

[27] 陆仲飞.2014.大学英语需要从“教学翻译”到“翻译教学”过渡[J].上海翻译,(2):72-74.

[28] 罗少茜.2013.英语课堂教学形成性评价研究[M].北京:外语教学与研究出版社.

[29] 苗菊.2007.翻译能力研究——构建翻译教学模式的基础[J].外语与外语教学,(4):47-50.

[30] 齐曦.2015.大学英语转型背景下“学术英语”课程模块的构建[J].外语界,(6):61-68.

[31] 束定芳.2013.对接国家发展战略 培养国际化人才——新形势下大学英语教学改革与重新定位思考[J].外语学刊, (6):90-96.

[32] 司显柱.2008.翻译语篇质量评估模式再研究——功能语言学路向[J].中国翻译,(2):57-60.

[33] 夏纪梅.2014.论高校大学学术英语的构建[J].外语教学理论与实践,(1):6-9.

[34] 王东风.2009.连贯与翻译[M].上海:上海外语教育出版社.

[35] 王宁.2013.翻译与文化的重新定位[J].中国翻译,(2):5-11.

[36] 王寅.2014.认知语言学[M].上海:上海外语教育出版社.

[37] 文秋芳等.2014.认知语言学与二语教学[M].外语教学与出版社.

[38] 文秋芳.2012.大学英语面临的挑战与对策:课程论视角[J].外语教学与研究,(2):283-292.

[39] 文秋芳.2014.大学英语教学中通用英语与专用英语之争:问题与对策[J].外语与外语教学,(1):1-8.

[40] 张美芳 黄国文.2002.语篇翻译与翻译研究[J].中国翻译, (3):3-7.

[41] 张瑞娥.2012.语篇翻译能力构成体系的重新建构与教学启示——从成分分析到再范畴化[J].外语界,(3):51-58,65.

[42] 邹斌.2015.从中外合作大学学术英语教学看大学英语教学改革——以西交利物浦大学为例[J].外语界,(6):69-76.

Construction of a Framework for Development and Assessment of Textual Translation Competence in EAP Context

Given the relationship between text analysis and translation process,it is effective and efficient to teach translation based on texts,which is referred to as a mode of teaching translation based on texts in the teaching of College English.Currently,the combination of English for Academic Purpose (EAP) and general English in college English teaching provides more convenience for teaching translation based on texts.Meanwhile,based on literature reviewof previous researches on translation competence,it is revealed that translation competence and text analysis are mutually complementary,which constitutes a concept,textual translation competence (TTC).Finally,a framework for assessment of TTC is constructed with reference to translation quality assessment frameworks proposed by House and Colina,etc..

College English;EAP;TTC;assessment

H319

A

2095-4891(2017)01-0040-06

本文系2015年广东省高等教育教学研究和改革项目“新形势下非英语专业大学生英语语篇翻译能力研究”阶段性成果;2015年度教育部人文社会科学研究规划基金项目“中国英语学习者词汇自动性能力研究”(项目编号: 15YJA740012)、2015年广东省教育厅特色创新类项目(教育科研类)“应用型本科高校学术英语课程建设与思辨能力培养研究”(项目编号:2015GXJK055)的阶段性研究成果之一。

胡海峰,硕士,讲师;研究方向:语篇分析、翻译理论与实践

通讯地址:510230 广州市海珠区仲恺路501号 仲恺农业工程学院