大学生运动员自我控制的后续效应:损耗或促进

2017-04-05张国礼张力为

张国礼 张力为

摘要:已有研究主要关注自我控制引起的损耗效应,本研究拟关注不同的自我控制会引起不同的后续效应。对自我控制的概念进行梳理,提出自我控制应包括趋向型控制、抑制型控制和放松型控制三种方式,采用两个实验全面考察三种自我控制引起的后续效应。结果发现:1)趋向型控制对后续反应具有促进效应;2)单抑制型控制对后续反应具有促进效应,双抑制型控制对后续反应具有损耗效应。提示在理论和实践中应关注运动员自我控制的积极效应,引导运动员主动选择恰当的自我控制方式,与其提醒运动员“别想”结果,不如要求他们“想想”动作。为后续表现带来促进效应。

关键词:运动心理;自我控制;自我损耗;趋向型控制;抑制型控制;放松型控制

优秀运动员经常面临一系列问题,他们是如何适应长期且巨大的身心压力?他们是如何发展自我、完善自我和超越自我的?对于这些问题的思考与回答毫无疑问涉及运动员的自我控制。张力为和张凯(2011)认为,运动员训练和比赛的过程,实质上是不断进行自我控制的过程。运动员的自我控制能力越高,越能较好地进行自我调控,越有利于运动水平的发挥。鉴于此,国内研究者着眼于评估运动员的自我控制能力,编制相应的评估工具。程静静等(2010)编制了运动员自我控制能力问卷,包括自我效能、自我监督、情绪控制及行为控制4个维度。李晓妤(2011)对运动员自我控制的结构进行测量,结果发现自我控制包括认知调整、情绪控制、任务表现调整和习惯打破4个维度。

但也有大量研究发现,自我控制会引起自我损耗。Baumeister等(1998)认为,实施自我控制需要资源,人们经过自我控制以后,导致在后续自我控制任务上的反应变差。这种损耗效应在Baumeister和其同事的大量研究中得到了佐证,在其他实验室的研究中也得到了支持。分析自我控制引起自我损耗的研究,主要都采用“别想、别笑、别吃”等来实现自我控制,且都采用Baumeister等(1998)提出的双不相关任务范式,即前后两个控制任务之间没有关系或呈相反关系。

上述两个视角的研究都涉及个体的自我控制,但具体的控制方式有差别。Gray(1982)认为主要有两大机制调节控制人的行为和情绪:一是行为激活系统(behavioral activation system,BAS),能够促进行为的发生,并体会到正向的情绪;二是行为抑制系统(behavioral inhibition system,BIS),抑制个体或停止个体的行为反应,以免造成负面的后果。可以发现,自我控制引起自我损耗的研究主要针对的是抑制系统,而对自我控制能力的测量中,不仅涉及抑制系统,还包括激活系统。并且,《心理學大辞典》将自我控制界定为,个体对自己生理和心理活动、思想观念和行为的调节和控制,进一步认为自我控制的策略包括放松、控制自己的行为和情绪等。该概念已经体现了放松控制、行为和情绪的抑制系统和激活系统。因此,不能笼统地讲个体的自我控制,应该明确区分不同的自我控制方式,控制方式不同其结果也应不同。

基于Gray(1982)的观点和《心理学大辞典》对自我控制的界定,本研究将自我控制分为三种方式:趋向型控制、抑制型控制和放松型控制。趋向型控制,即激活系统,为了达到目标有意地去诱发、激活相应的认知、情绪和行为,如表象等;抑制型控制,即抑制系统,为了达到目标有意地去抑制思维、压抑情绪和抵制冲动行为,如别着急吃棉花糖等;放松型控制,即平衡系统,为了达到目标有意调整自己保持一个恰当的唤醒水平,如深呼吸等。采用两个实验分别探讨三种自我控制方式引起后续效应的差异,具体来讲,趋向型控制引起促进效应,抑制型控制引起损耗效应。

1.实验1:单自我控制任务的后续效应

1.1目的与假设

探讨三种自我控制(趋向型控制:想旧词;抑制型控制:别想旧词;放松型控制:保持放松的状态)对词汇再认效果的影响。假设为:趋向型控制会引起促进效应。即想旧词组被试在再认阶段的成绩会更好;放松型控制较之抑制型控制,也会引起促进效应。

1.2方法

1.2.1实验参与者

某大学篮球专项本科生50名,男生45名,女生5名,年龄在18~20岁之间,视力或矫正视力均正常。通过抓阄的方式随机分到想旧词组(16名)、别想旧词组(17名)和放松组(17名)。

1.2.2实验设计

采用单因素被试问实验设计。自变量为自我控制类型(想旧词组、别想旧词组、放松组),因变量为新旧词判断的正确率和反应时。

1.2.3实验材料

要求体育教育专业110名大一学生每人至少写出5个描述体育生特征、5个描述非体育生特征的形容词。对学生写的形容词进行整理,并计算每个词的出现频次。根据形容词出现的频次从中选出学生认为最适合(出现频次最多)描述体育生的16个特征词(豪爽、阳光、乐观、健壮、勇敢、好胜、活泼、坚强;冲动、固执、狂妄、好斗、懒散、多动、武断、易怒)和最适合描述非体育生的16个特征词(安静、细心、忍耐、好学、勤奋、聪明、平和、沉稳;软弱、小气、虚伪、阴险、孤单、悲观、胆小、瘦弱),共32个特征词作为实验材料。

1.2.4任务及编程

采用E-prime2.0编制实验程序。

1)自变量操纵及无关变量控制

借鉴自我控制引起自我损耗经典的思维抑制范式,即别想白熊范式。经元分析表明,别想白熊任务作为损耗任务具有稳定性,且效果较好(d=0.62)。

首先让所有实验参与者认真学习在黑色屏幕背景中央呈现白色字体的中文词表(包括16个词),词表的呈现时间是2分钟。然后随机分三组:

想词组:从现在开始有一段时间(5分钟),请认真“想”刚才学过的所有词(16个旧词),时间到了会有提示;如果你想了其他内容,请用笔写在纸上。

别想词组:从现在开始有一段时问(5分钟),请务必“别想”刚才学过的所有词(16个旧词),时间到了会有提示;如果你想了刚才学过的词,请用笔写在纸上。

放松组:从现在开始有一段时间(5分钟),请尽量调整自己处于“放松状态”,如深呼吸等,时间到了会有提示;如果你想了其他内容,请用笔写在纸上。

2)实验参与者判断反应

请依次判断屏幕中央出现的词是否是刚才学过的,并快速做出按键反应。如果是学过的请按“1”,如果没有学过请按“2”;如果在2 000 ms未做反应,则自动出现下一个词。需要对32个词做出反应,16个为学过的词,16个为没有学过的词。

所有词随机呈现,为白字黑背景,字体为TimesNew Roman 35Pt加粗。呈现时间为2000 ms,刺激之间的问隔为500 ms。

1.3结果

以自我控制类型为自变量、被试在新旧词判断任务上的正确率和反应时为因变量,进行单因素方差分析(描述性统计结果见表1)。

ANOVA表明,不同自我控制组在新旧词判断任务的正确率上存在显著性差异,F(2,47)=6,507,P=.003,n2=217。事后多重比较发现,想旧词组的正确率显著高于别想组和放松组(P<.05),而别想组和放松组的正确率不存在显著性差异(P>.05)。不同自我控制组在新旧词判断任务上的反应时存在显著性差异,F(2,47)=4.227,P=.021,n2=.152。事后多重比较发现,想旧词组和别想组的反应时均显著快于别放松组(P<.05),而想旧词组和别想组的反应时不存在显著性差异(p>.05)。

因此,在单自我控制任务(词语再认判断)上,想旧词组实验参与者的正确率显著高于别想旧词组和放松組,说明了趋向型控制引起了促进效应;想旧词组和别想旧词组的反应时均显著快于放松组,说明了相对于放松型控制,趋向型控制和抑制型控制均引起了促进效应。

2.实验2:双自我控制任务的后续效应

前人采用双不相关任务的研究范式,发现自我控制引起损耗效应具有普遍性。但这些研究都关注的是抑制型自我控制,而忽视了趋向型控制和放松型控制。因此,本研究分别对双自我控制任务中的抑制型控制、趋向型控制和放松型控制的后续效应进行探讨,分析三种自我控制后续效应的差异。

2.1目的与假设

探讨在双自我控制任务中,三种自我控制(趋向型控制:想体育生;抑制型控制:别想体育生;放松型控制:保持放松的状态)对词汇学习效果的影响。假设为:趋向型控制会引起促进效应,即想体育生组被试在新旧词判断、体育生特征词匹配任务上的成绩更好;抑制型控制会引起损耗效应,即别想体育生组被试在新旧词判断、体育生特征词匹配任务上的成绩会更低。

2.2方法

2.2.1实验参与者

某大学足球专项本科生48名,男生36名,女生12名,年龄在18-20岁之间,视力或矫正视力均正常。通过抓阄的方式随机分到想体育生组(16名)、别想体育生组(16名)和放松组(16名)。

2.2.2实验设计

采用单因素被试问实验设计。自变量为自我控制类型(想体育生组、别想体育生组、放松组),因变量1为新旧词判断的正确率和反应时,因变量2体育生特征判断的正确率和反应时。

2.2.3实验材料

同实验一。

2.2.4任务及编程

1)自变量操纵及无关变量控制

想体育生组:这是一个想法归类实验,从现在开始有一段时问(5分钟),请认真“想体育生”所具有的特点,并将其写在纸上,写的越多成绩越好。时间到了会有提示。

别想体育生组:这是一个想法归类实验,从现在开始有一段时间(5分钟),请在纸上写下你此刻的想法,但在此过程中,你不能“想体育生”的特点。如果想了体育生的特点,请在纸上打个“×”号,且及时停止该想法。

放松组:从现在开始有一段时间(5分钟),请尽量调整自己处于“放松状态”,如深呼吸等,时间到了会有提示;如果你想了其他内容,请用笔在纸上记录下来。

紧接着三组被试的电脑屏幕中央出现一个中文词表(包括16个特征词),词表的呈现时间是2分钟,字体为Times New Roman 35Pt加粗。请实验参与者认真学习词表中的所有词,学习时间为2分钟。

2)实验参与者判断反应

首先,依次判断屏幕中央出现的词是否是刚才学过的词,并快速做出按键反应。如果是学过的请按“1”,如果没有学过请按“2”;在2 000 ms未做反应,则自动出现下一个词。需要对32个词做出反应,16个为学过的词,16个为未学过的词。

其次,依次判断屏幕中央出现的特征词是否适合体育生,并快速做出按键反应。如果适合请按“1”,如果不适合请按“2”;在2 000 ms未做反应,则自动出现下一个词。需要对32个特征词做出反应,16个为符合体育生特征的词,16个为不符合体育生特征的词。

所有特征词随机呈现,为白字黑背景,字体为Times New Roman 35Pt加粗。所有词呈现时间为2 000 ms,刺激之间的间隔为500 ms。

2.3结果

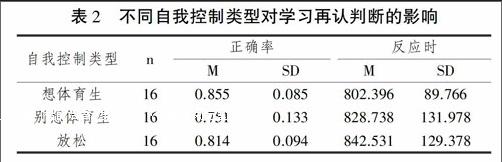

2.3.1学习再认判断任务

以自我控制类型为自变量、被试在新旧词判断任务上的正确率和反应时为因变量,进行单因素方差分析(描述性统计结果见表2)。

ANOVA表明,不同自我控制组在新旧词判断任务的正确率上存在显著性差异,F(2,45)=3.937,P=.027,n2=.149。事后多重比较发现,想体育生组的正确率显著高于别想体育生组(P<.05),而想体育生组、别想体育生组和放松组之间在正确率上不存在显著性差异(P>.05)。不同自我控制组在新旧词判断任务上的反应时不存在显著性差异,F(2,45)=0.473,P=.626,n2=.021。

2.3.2体育生印象特征判断任务

以自我控制类型为自变量、被试在体育生特征判断任务上的正确率和反应时为因变量,进行单因素方差分析(描述性统计结果见表3)。

ANOVA表明,不同自我控制组在体育生特征判断任务的正确率上存在显著性差异,F(2,45)=3.231,P=.049,n2=.126。事后多重比较发现,想体育生组的正确率显著高于别想体育生组(p<.05),而想体育生组、别想体育生组和放松组之间的正确率不存在显著性差异(p>.05)。不同自我控制组在体育生特征判断任务上的反应时不存在显著性差异,F(2,45)=1.022,p=.368,n2=.043。

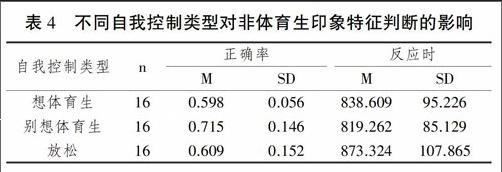

2.3.3非体育生印象特征判断

以自我控制类型为自变量、被试在非体育生特征判断任务上的正确率和反应时为因变量,进行单因素方差分析(描述性统计结果见表4)。

ANOVA表明,不同自我控制组在非体育生特征判断任务的正确率上存在显著性差异,F(2,45)=4.183,P=.022,n2=157。事后多重比较发现,别想体育生组的正确率显著高于想体育生组和放松组(P<.05),而想体育生组和放松组之间的正确率不存在显著性差异(P>.05)。不同自我控制组在非体育生特征判断任务上的反應时不存在显著性差异,F(2,45)=1.289,P=.286,n2=.054。

因此,在双自我控制任务(新旧词判断)上,想体育生组被试的正确率显著高于别想体育生组,在特征词是否适合体育生的判断任务上,想体育生组的正确率显著高于别想体育生组,均说明了趋向型控制引起了促进效应。相反,研究结果也表明抑制型控制对后续反应带来损耗效应。

3.讨论

实验1采用单自我控制任务,具体为词汇学习再认任务。实验2采用双自我控制任务,先进行体育生印象认知控制,然后再进行词汇学习再认任务。

第一,趋向型控制对后续反应引起促进效应。该结果在实验1和实验2中均得到了支持。Baumeister等(1996)认为,自我控制是指人们激发、调整、中断、停止反应或者其他行为改变以促进个人目标、计划和标准达成的一个过程。其他领域的研究也表明,个体的执行意向能够增加人们对于未来目标从心理层面接近的可能性,提出了目标导向的自我控制具有积极效应。运动心理学领域有一个非常重要的“热身损耗”现象。为了减少、避免运动员的热身损耗,在赛前要做大量热身活动,且准备活动的动作结构、频率等特征尽量与所要完成的动作技能相似,能够体现趋向型控制对后续表现的积极作用。

第二,抑制型控制对后续反应的作用受控制任务类型的影响。在实验1中发现,对于单自我控制任务,对后续反应具有促进作用。该结果可以通过自我控制的逆效应进行解释。自我控制的逆效应,即在努力地进行自我控制的过程中产生了与意愿相反的心理状态。如别想体育生,总是有体育生的特点浮现出来。因此,本研究中的结果也在情理之中。在重大比赛中,运动员出现心理控制逆效应的现象屡见不鲜。在实验2中发现,对于双自我控制任务,对后续反应具有损耗效应。抑制型控制引起的损耗效应在双自我控制任务的研究中得到了普遍的支持,但在现实运动情境中,双不相关自我控制任务并不具有普遍性。运动员在训练和比赛中,进行双任务的自我控制,两个任务通常是有关系的,如关注过程还是关注结果。

第三,放松型控制对后续反应引起损耗效应。该结果在实验1和实验2中均得到不同程度的证明。已有观点认为,放松型控制有利于运动员发挥自己最高的水平,过于紧张可能会出现发挥失误或失常的现象(张力为,毛志雄,2007)。本研究未发现放松型控制的促进效应。主要原因是,放松性控制的积极效应主要出现在高压力、紧张、焦虑的情境下,而本实验过程中被试的紧张度不够,根本不需要放松,如果精神放松,很可能是懈怠的表现。

第四,作为运动员,在长期的训练和比赛中,不仅要抑制冲动、抵抗诱惑、控制情绪,更重要的是需要明确目标,朝向目标,坚持训练和比赛。自我控制是优秀运动员非常重要的心理特征之一,可以为运动训练和比赛带来积极效应。在运动情境中,作为运动员也经常使用趋向型自我控制来促进运动表现的,如表象训练的方法。表象训练作为心理技能训练的一种方法,目前已得到了众多运动心理学工作者的认可,并在实践中得到大量使用。

4.结论

4.1趋向型自我控制对后续反应具有促进效应,提示运动员“想想”动作,为后续表现带来促进效应。

4.2双抑制型自我控制对后续反应具有损耗效应,尽量避免运动员的抑制型控制,使得运动员后续还可以更好地进行自我控制,提升运动表现。