黑龙江友谊县凤林城址1999年发掘简报

2016-12-29黑龙江省文物考古研究所

黑龙江省文物考古研究所

黑龙江友谊县凤林城址1999年发掘简报

黑龙江省文物考古研究所

凤林城址 汉魏晋南北朝 房址 陶器 石器

1999年,黑龙江省文物考古研究所发掘了友谊县成富乡凤林城址第七城区,清理出房址19座、灰坑16座,房址从形制上可分为带火炕和无火炕两种,出土了数量较多的陶、石、骨角、铁、铜等不同质地遗物,提取了较多的动物骨骼、木炭、炭化作物颗粒及孢粉样本。对房址和遗物进行比较分析后,可将这批遗存分为早晚两期,早期遗存属于滚兔岭文化的范畴,年代相当于两汉时期;晚期遗存属于凤林文化,年代相当于魏晋南北朝时期。

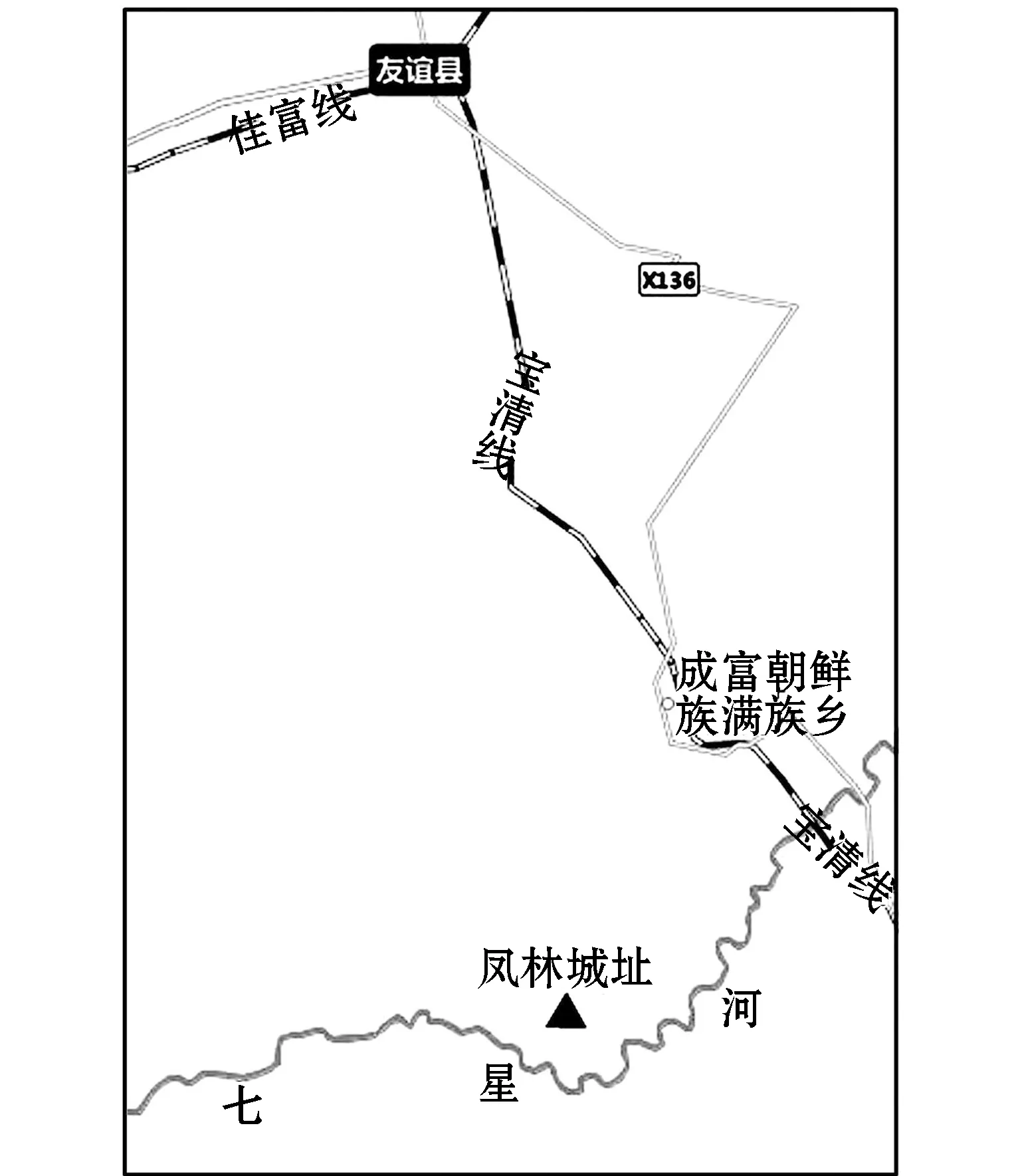

友谊县位于黑龙江省东部,地处三江平原的腹地,处于松花江第二阶地之上,西南与完达山余脉衔接,北部地势平坦,东南以本县域内最大河流七星河为界与宝清县相临。凤林村地处双鸭山市友谊县的东南部,隶属成富朝鲜族满族乡。凤林城址坐落在七星河中游北岸的河漫滩上,紧临七星河,东距凤林村近300米,隔河与南岸的宝清炮台山城址对峙,地理坐标东经131°50′45″、北纬46°36′13″,海拔84米(图一)。凤林城址于1984年调查时发现,1990年被确定为省级文物保护单位,2001年被国务院批准公布为第五批全国重点文物保护单位。

图一 凤林城址地理位置示意图

该城址平面呈不规则形,面积约达120万平方米,现存外城墙周长6130米。城内被城墙分割为九个城区。第七城区位于城址的中心位置,平面呈方形,周长约490米,面积1.4万平方米。掘土堆筑,单墙单壕。城墙基宽约15、顶宽3、高4米,城壕上口宽约15、下口宽约3、深约5米。城墙四角各有一向外凸出的角楼,在四面墙的中部又分别有一外凸的马面。东城墙中部被人为取土所破坏。四周未见城门类附属建筑。

1994年,黑龙江省文物管理委员会组队对该城址开展过小规模的试掘①。1998~2000年,为了全面了解和认识七星河流域汉魏时期考古学文化遗存的内涵和性质,黑龙江省文物考古研究所对凤林城址进行了连续三年的正式发掘,发掘位置选定在第七城区内。其中1999年的发掘区是接续在1998年发掘区的西部和南部,共布10米×10米探方19个,5米×5米探方4个,同时又利用东城墙遭毁坏的断面,解剖了一条长49、宽2米,连接城内堆积、城墙和城外壕沟的探沟,总计发掘面积为2098平方米。发现房址19座、灰坑16座,出土了数量较多的陶、石、骨角、铁、铜等不同质地遗物,并提取较多的动物骨骼、木炭、炭化作物颗粒及孢粉样本。

凤林城址1998年度和2000年度的发掘资料作为年度收获已先后刊发过②,作为整理工作的阶段性成果,再将1999年的发掘资料简要介绍如下。

一、地层堆积与遗址分期

凤林城址第七城区1999年发掘区,在城内的中间略偏西处,地层堆积厚薄不均,平均厚0.7~0.8米,可分为三层。第1层、第2层连续分布,第3层仅在部分东部探方内有分布。 第1层、第2层下都有遗迹开口,其中又以开口于第2层下的居多。现以T018017南壁剖面为例简要说明情况。

第1层:黑灰色土,厚0.2~0.35米。耕土层,包含物有陶片、石块、现代红砖块、废塑料薄膜等。随地势走向由东向西略有倾斜。

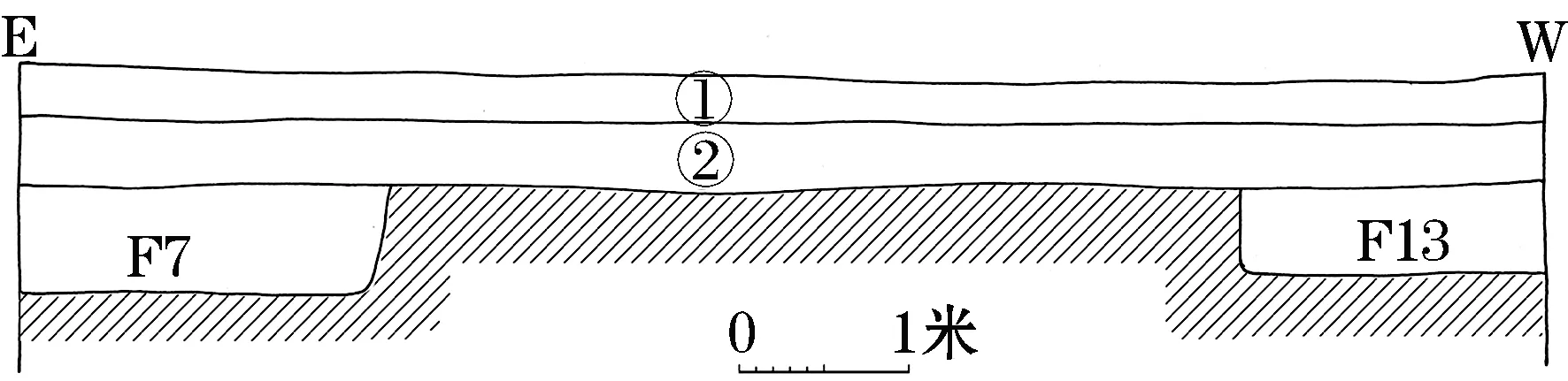

第2层:灰褐色土,厚0.3~0.4米。夹有少量细沙,土质较疏松。包含少量夹砂褐色陶片、石块、零星动物碎骨等。此层下开口的遗迹单位有F7和F13(图二)。

图二 T018017南壁剖面图

除了部分探方有第3层堆积外,大部分探方在第2层下即为生土。

根据层位关系及出土遗物的特征分析,可将第七城区1999年发掘区的文化堆积分为早、晚两个时期的遗存。

二、早期遗存

(一)遗迹

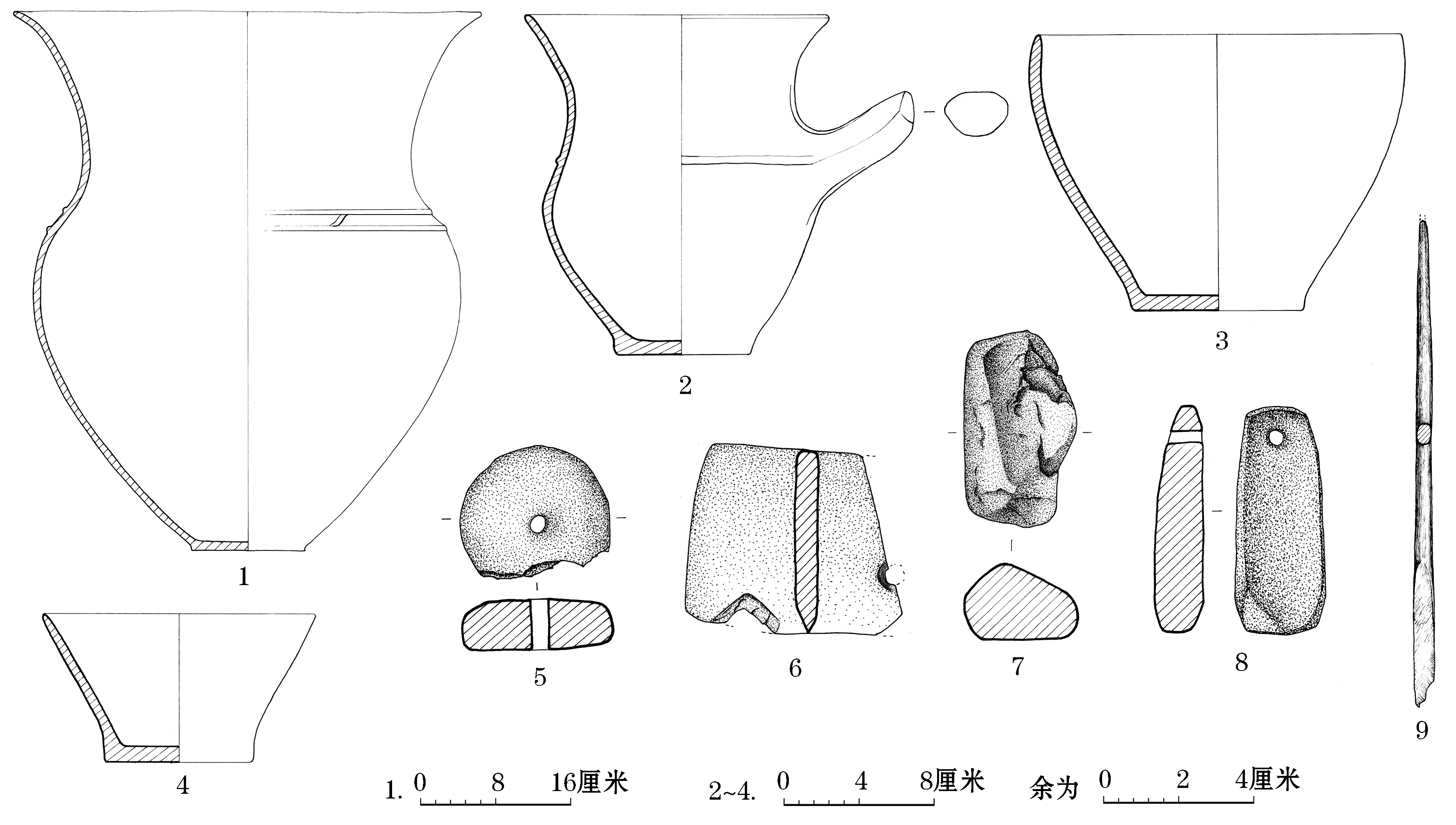

房址5座(F22、F24、F25、F26、F27)。其中的F24、F25、F26、F27这四座房址形状、结构不清,地面上无任何遗物留存,故不予介绍。现以F22为例介绍如下:F22开口于第3层下。房址上部西侧和西北角处分别被F20和H42叠压打破一部分。整体为圆角方形半地穴式建筑,东西长7.4、南北宽7.3米,面积约54平方米。穴壁较直,现存壁深约0.2米。居住面较为坚硬、平整,表面呈灰黑色,厚约0.04米。在居住面的北侧中部,有一近方形灶址,灶面略高于居住面,边长0.56米,其中心位置有一直径为0.12米的圆窝。自灶址的北部边缘起,向南分布有三排直径0.12~0.3米的柱洞,每排4个,共12个,各洞间距大致相等。在房址中心处另有一中心柱洞,其与周围的4个柱洞间距等同。紧邻四壁还分布有一周直径0.12~0.28米的小柱洞,个别柱洞内还有烧焦的黑色木柱存留。房内西北侧有一平面呈椭圆形的窖穴,长0.7~2.1米,深约0.42米,底部南北两端各有一长约0.1米大小的石块。在房屋居住面上,存留有数件残碎的陶器,可辨器形有瓮、罐、钵、碗等(图三,1;封二,2)。

(二)遗物

数量少,种类有陶器、石器、骨器等。

1.陶器

全部为夹砂陶,器形有瓮、罐、钵、碗、纺轮等。

瓮 1件。F22∶10,红褐陶。表面黑红斑驳。大侈口,圆唇,高领,鼓腹,下腹急收,小台底。器壁较厚。在肩部饰有二周细窄的凸弦纹,两弦纹间并饰有随意安排的短斜线纹。口径49.5、底径12、高57.3厘米(图四,1;图版二,1)。

罐 3件。F22∶8,黄褐陶。侈口,尖圆唇,矮领,鼓腹,浅台底。肩部饰有一周凸弦纹,在其上安置一斜直上翘的角状把手。口径16.2、底径7.2、高18厘米(图四,2;图版二,2)。

钵 2件。F22∶7,黑褐陶。敛口,尖圆唇,深弧腹,浅台底。壁略厚。口径19.4、底径9、高13.8厘米(图四,3)。

碗 2件。F22∶14,黑褐陶。侈口,尖圆唇,斜直腹,浅台底。口径14.6、底径8、高8厘米(图四,4)。

纺轮 1件。F22∶3,灰褐陶。圆饼形,上、下两面平整,形体略厚,边缘残缺。直径4、孔径0.4、厚1.4厘米(图四,5)。

2.石器

石刀 3件。F22∶6,青灰色石灰岩。中间残断,直背直刃,侧边平直,中间近刃口处残留有一个对钻的穿孔。残长5.8、宽5、厚0.6厘米(图四,6)。

穿孔石器 1件。F22∶4,青褐色石英细砂岩。长条形,顶端窄小扁薄,底端稍厚,顶端钻一圆孔,通体磨制。长5.7、宽2.4、厚1.4、孔径0.4厘米(图四,8)。

玛瑙石块 1件。F22∶2,表面润滑。此物可能是当时人们随手把玩的小物件。长5.2、宽3、厚2厘米(图四,7)。

3.骨器

骨镞 1件。F22∶1,形体较长,尖锋略残,圆锥形镞身,楔形铤。长12.2厘米(图四,9)。

三、晚期遗存

(一)遗迹

包括房址14座,灰坑12个。

1.房址 14座(F9~F21、F28)。

完整揭露的14座房址均为半地穴式建筑,平面为圆角长方形或方形(封二,1)。根据室内设施,分为有火炕房址和无火炕房址。

(1)带有火炕的房址4座(F9、F10、F14、F15),火炕的形制皆为曲尺形,皆分布在西、北壁处。F9参见图版一,1。现以F10 为例介绍如下。

F10 开口于第2层下,圆角方形半地穴式建筑,南北长4.3、东西宽4、面积约17平方米。穴壁竖直,存高约25~40厘米。屋内紧贴西壁和北壁处,设有一曲尺形火炕,整体呈“┏”形。西侧炕长约3.5米,上覆盖9块石板;北 侧炕长约2.08米,上覆盖8块石板,石板上面与接缝处涂抹较薄一层细泥。灶口位于北侧炕体的东端,呈圆角长方形,长0.4、深0.3米。在灶口南侧豁口的左右两端各竖立一长条形陶砖,上部横搭一陶砖,组成灶门,并与灶门前方地面上南北向铺砌2块与地面齐平的石板。炕洞宽约16~20、深26厘米。圆形出烟口位于西侧炕体的尽头,口径28厘米。居住面平整坚硬,厚约1.5厘米。室内四角分布有10个柱洞,西南角有1个,其余三角各有3个,柱洞直径约8~10厘米。在居住面上出土有十余件陶器,主要集中出土于灶的东、南部周围,出烟口南侧的炕台上放置有一套成组合的石磨盘、磨棒(图三,2)。

图三 房址平剖面图

图四 F22出土遗物

(2)无火炕的房址10座(F11~F13、F16~F21、F28)。其中,除F11和F13有门道外,其余皆无门道。现以F11 和F17为例说明如下。

F11开口于第2层下,圆角方形半地穴式建筑,长4.34、宽4.28、面积19平方米。四壁斜直,略向外略倾斜,存高约45厘米。穴壁略经修整,壁面涂抹一层厚约0.5厘米的草拌细泥。居住面较坚硬,厚约2~3厘米。灶位于屋内中部偏北,为一方形硬面,中心处有一小圆窝。灶面平整坚硬,略高于居住面,边长32、圆窝直径13、深约10厘米。东壁中部偏南有一斜坡状门道,方向92°,长0.68~0.83、宽约1米。室内四壁处竖立有12根木柱,直径8~10厘米。在门道周围发现有3个柱洞,直径16、深约8~30厘米。居住面上散布少量遗物,多分布于灶的周围(图三,3;图版一,2)。

F17开口于第2层下,圆角方形半地穴式建筑,南北长约5、东西宽约4.7、面积约24平方米。穴壁竖直,存高30厘米,局部上附着一层厚约1厘米的草拌细泥。居住面平整坚硬,厚约2厘米。灶呈不规则方形,位于室内北部中间,用5块不规则的石板和石块在居住面上环绕拼接而成,中间形成一浅坑,南北长66、东西宽45厘米。室内南部中间处安置一平滑的石板,表面与居住面齐平,应为支撑木柱的础石。室内北部对称分布2个口大底小的柱洞,口径16、底径7~10、深25~30厘米;在西北角和东壁处共发现有3根竖立的木柱,直径6、残高约8~12厘米。居住面上发现较多器物,多为生活用器和生产工具,主要分布于灶的周围和室内东西两侧(图三,4)。

2.灰坑 12个,平面有长方形、方形、椭圆形之分。

长方形 7个,包括H28、H29、H31、H33、H34、H40、H42。以H28为例进行说明。

H28开口于第2层下,东北角部分被H10打破。平面为长方形,长 2.72、宽1.55米、深1.24米。斜壁,圜底。坑内填土分为两层堆积,第①层为灰褐色土,厚0.6~0.95米,含有少量褐色夹砂陶片、红衣陶片,少量动物骨骼。第②层,为灰烬土,厚0.1~0.3米,含有较多的褐色夹砂陶片和动物骨骼。

方形 2个,包括H35、H38。以H38为例说明如下。

H38开口于第2层下,打破第3层。平面形状呈圆角方形,长约2.5、宽约2.4、坑深0.38~0.5米。斜壁,平底。坑内填土为灰褐色土,质地松软。掺杂大量的灰烬土和烧土。含有较多的褐色夹砂陶片和动物骨骼。出土完整器物有陶罐、陶钵、陶豆、陶碗、骨镞、骨锥、铜环、铁器、玛瑙管饰、玛瑙珠等。

椭圆形 3个,包括H30、H36、H43。以H36为例说明如下。

H36开口于第2层下,打破F26东北角。平面为不规则椭圆形,长径4.95、短径3.05、深0.7米。弧壁,平底。坑内填土为黑灰色土,质地松软。包含有大量的灰烬土和烧土。出土少量的褐色夹砂陶片和动物骨骼及陶罐、陶钵、骨匕、骨纺轮等。

(二)遗物

有陶器、铜器、石器、骨角牙器等。

1. 陶器 按用途可分为容器、工具、陶塑、小陶器、陶砖等五类。

(1)容器。种类有瓮、罐、钵、豆、碗、器盖、盆、杯、甑、盅等。

陶器以砂质陶为主,其次为泥质细砂陶,器表多呈黑褐、灰褐色,少量黄褐、红褐色,另有少量的红衣陶、黑皮陶。多数陶器器表颜色斑驳不一。多手制,器形不甚规整。泥片分段套接成形,在衔接部位常见按压、刮抹的痕迹,小型器物则直接捏制成形。器表多有拍打、按压、刮抹、打磨等加工痕迹。少量器物上有附加堆纹、弦纹、指甲纹、戳刺纹、拍压纹、彩绘和贴塑饰物。

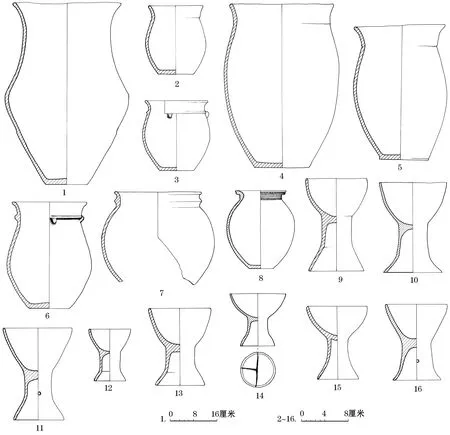

陶瓮 4件。全为砂质陶。器表打磨光滑,外壁上常饰有一层红衣。F12∶1,红褐陶,器表黑红斑驳。侈口,圆唇,高领,折腹,下腹急收,小平底。口径36.8、底径14、高58厘米(图五,1;图版二,3)。

陶罐 79件。全为砂质陶。依腹部不同,可分三型。

A型:42件。鼓腹。器体略显矮胖,侈口,尖圆唇,平底。F10∶3,黄褐陶,表面颜色深浅不一。短颈。口径9.4、底径6、高11厘米(图五,2)F18∶21,黑褐陶。短颈,颈部饰有等距分布的3个乳突。口径10.8、底径5.8、高11.2厘米(图五,3;图版二,4)。

B型:35件。弧腹。器体略显瘦长,侈口,尖圆唇,平底。按腹部最大径所在位置的不同,可分二亚型。

Ba型:2件。最大腹径靠上。F16∶33,黄褐陶。形体瘦长,短颈,腹部稍偏竖直。口径17.6、底径9.2、高26.2厘米(图五,4)。

Bb型:33件。最大腹径居中。F11∶14,黑褐陶。口径15.4、底径8.4、高21.6~22厘米(图五,5;图版二,5)。F12∶12,黄褐陶。颈部饰有等距分布的3个乳突。口径12.8、底径6.8、高17.1厘米(图五,6;图版二,6)。

C型:2件。球腹。侈口,尖圆唇,平底。H21∶21,黑褐陶。短颈,颈部有一道凸棱,下腹部以下缺失。器身内外皆饰有一层银灰色涂层。口径14.5、残高15厘米(图五,7)。F15∶21,黄褐陶。口沿外展近似平沿,束颈,小平底。口沿下饰一周齿状附加堆纹,颈部饰三道凹弦纹及一周戳刺坑点纹。口径8.6、底径4.1、高15.5厘米(图五,8;图版三,1)。

陶豆 55件。泥质陶远多于夹砂陶,豆碗微侈口,尖圆唇,弧腹,中空柄,圈足。磨光,部分器表及豆碗内壁上装饰一层银灰色涂层。

依柄部形制的不同,可分三型。

A型:20件。粗直柄。F10∶92,黑皮陶。微敛口。口径10.4、底径9.6、高15.7厘米(图五,9)。F13∶12,黄褐陶。底足较大。器表饰有银灰色涂层。口径11.6、底径10、高15.4厘米(图五,10;图版三,2)。

B型:25件。细直柄。依柄部的长短,可分二亚型。

Ba型:14件。长柄。F10∶44,黑褐陶。腹稍斜直。柄部下端有一个圆形穿孔。口径11.8、底径8.6、高15.8厘米(图五,11;图版三,3)。F21∶35,黄褐陶。形体较小,腹稍斜直。器表饰有银灰色涂层。口径7.1、底径5.5、高8.9厘米(图五,12)。

图五 晚期遗存出土的陶器

Bb型:11件。短柄。F10∶46,黑褐陶。口径10.4、底径8.4、高13.2厘米(图五,13)。F13∶15,灰褐陶。形体较小。柄部和底足的内侧见有三道竖直划痕。口径9.6、底径6、高9厘米(图五,14;图版三,4)。

C型:10件。喇叭形柄,柄部由上至下渐粗。F10∶23,黄褐陶,器表装饰的银灰色涂层已脱落殆尽。口径10.4、底径7.2、高12.4厘米(图五,15;图版三,5)。F15∶10,黄褐陶。柄中部偏下有一未透圆孔。口径10.4、底径8.2、高13厘米(图五,16)。

陶钵 52 件。全为泥质陶,磨光。按底部形态不同,可分二型。

A型:41件。平底。敛口或直口,尖圆唇,平底。据腹部形制差异,可分二亚型。

Aa型:37件。弧腹。F9∶8,黑皮陶。敛口,口沿下用银灰色彩绘有一周细窄条带纹,在条带纹下随意又绘有大小不一、长短不等的垂镞纹,现可辨垂镞纹有6个。口径10.2、底径5、高5.9厘米(图六,1;图版四,1)。F10∶11,红衣陶。直口,口沿内侧稍有抹斜。在口沿下端的内外壁上分别用银灰色彩绘有一周细窄条带纹,现已漫漶不清。口径10、底径5.8、高7.2厘米(图六,2)。

图六 晚期遗存出土的陶器

Ab型:4件。折腹。F11∶24,红衣陶。敛口,腹壁圆折。口径8.4、底径5.6、高7.4厘米(图六,3)。F18∶51,灰褐陶。敛口,上腹近口处圆折。口径16、底径9.4、高8.2厘米(图六,4)。

B型:11件。假圈足。敛口,尖圆唇,弧腹。F11∶26,黑灰陶。深腹。口径15.8、底径8.6、高13.6厘米(图六,5;图版四,2)。F17∶3,红衣陶。口径10.7、底径5.4、高6.4厘米(图六,6)。

陶碗 50 件。多数为砂质陶,极个别为泥质陶,素面。依腹部形制的不同,可分二型。

A型:48件。内弧腹。喇叭形口,尖圆唇,矮假圈足。依器底差异,可分二亚型。

Aa型:38件。器底边缘外凸明显。F10∶4,黄褐陶。内叠唇。口径19.6、底径8.8、高8.4厘米(图六,7;图版三,6)。F13∶20,黄褐陶。外底部有一个“十”字形刻划符号。口径14.2、底径7.4、高6.5厘米(图六,8)。

Ab型:10件。底边缘和腹下端近似等齐。T016019②∶5,黄褐陶。形体较大。口径21.6、底径7.8、高9.6厘米(图六,9)。

B型:2件。外弧腹。侈口,口沿略外折,圆唇,平底。F12∶28,黄褐陶。口径12、底径6.6、高6厘米(图六,10)。

陶甑 9件。夹砂陶多于泥质陶。按器形不同,可分四型。

A型:3件。盆形,外形与大口深腹盆近似。在口部下端对称安置有一对略为上翘的短扁柱状把手,底部均匀分布有数量较多的由外而内垂直贯穿的圆形漏孔。F10∶22,黄褐陶。敛口,尖圆唇,弧腹,下腹内收,平底。一侧把手的顶端有一呈“凹”字状的指压痕。口径36、底径14.8、高22.8厘米(图六,11;图版四,3)。

B型:1件。T022019②∶1,罐形。黄褐陶,器壁较厚。直口,方唇,弧腹,假圈足底。底部有6个呈等边三角形安置的圆形漏孔。口径14.2、底径8.8、高14.2厘米(图六,14)。

C型:1件。F19∶34,碗形。黄褐陶。侈口,尖唇,斜直腹,平底。底部有9个圆形漏孔。口径16、底径7.4、高12厘米(图六,12)。

D型:4件。钵形。外形与深腹钵近似,从上腹部到底部遍布圆形或方形漏孔,个别器表外涂有红衣。H21∶23,泥质红衣陶。直口,尖唇,口沿内侧抹斜,弧腹,平底。口径12、底径4.4、高11.8厘米(图六,13;图版四,4)。

陶壶 24件。泥质陶多于夹砂陶。侈口,尖圆唇,鼓腹,平底。按形体大小,可分二型。

A型:6件。形体较大。依颈部变化,可分二亚型。

Aa型:4件。斜直颈。夹砂红衣陶。F18∶55,在颈肩结合处饰有一周条带纹,在肩部饰以等距分布的12个垂镞纹。口径13、底径10、高26.2厘米(图七,1)。

Ab型:2件。束颈。F16∶43,红衣陶。在颈、肩结合处饰有一周窄体条带纹,上腹部纹饰较为复杂,具体是以四根单股和两根双股竖直线把器腹分成面积不等的六面扇区,在每一个扇区内,分别绘制内容不同的图案。顺时针方向依次为:一区绘有七幅飘带的旌旗纹;二区绘有光满四射的太阳纹;三区绘有并列七联体的垂镞纹及四联体的垂镞纹;四区绘有六幅飘带的旌旗纹;五区绘有太阳纹(该纹饰缺失二区纹饰中的外轮廓圆周);六区绘有五联体的垂镞纹。值得注意的是,在这六个扇区中相互对称的两个扇区所绘图案内容相近似,一、四区绘旌旗纹,二、五区绘太阳纹,三、六区绘多联体垂镞纹。口径21.2、底径10.2、高34.4厘米(图七,5;图版四,5)。

B型:18件。形体较小。依颈部变化可分为三个亚型。

Ba型:8件。直颈。F11∶21,黄褐陶。口径10.2、底径5.2、高11.6厘米(图七,2)。

Bb型:3件。斜直颈。F10∶50,黄褐陶。口径8.2、底径6、高11.2厘米(图七,3)。

Bc型:7件。曲颈。F18∶5,红衣陶。上腹部饰有等距分布的五组竖向双股短条带纹,每组条带纹间又填充以单个垂镞纹。口径12、底径8.2、高16.8厘米(图七,4)。

陶器盖 7件。全为夹砂陶。敞口,尖圆唇,斜直腹,小台底(捉手)。F9:18,灰褐陶。捉手上有一道刻划直线。口径14.8、底径5.6、高6厘米(图七,6)。

陶盆 6件。全为夹砂陶。敞口,斜直腹,平底。按口沿差异分二型。

A型:2件。直沿。F21∶50,红褐陶。内叠唇。口径33.6、底径14、高11.8厘米(图七,7)。

B型:4件。折沿。F17∶80,黄褐陶。薄壁,底部略内凹。口径27.6、底径10.6、高10.6厘米(图七,8;图版四,6)。

陶杯 14件。泥质陶略高于夹砂陶,侈口,弧腹或斜直腹,平底。依把手的有无,可分二型。

A型:8件。带把。依把手数目的不同分为二亚型。

Aa型:7件。单把。F19∶27,泥质黑褐陶。杯体中腹部安置一粗大上翘的角状把手。口径7.2、底径4.2、高5厘米(图七,9;图版五,1)。

Ab型:1件。T022021②∶6,双把,泥质灰褐陶。腹部对称安置两个下斜圆柱状短柄把手。口径10.8、底径7、高5.8厘米(图七,10)。

B型:6件。无把。H43∶6,夹砂灰褐陶。口径11、底径7、高5.8厘米(图七,11)。

陶盅 3件。F17∶77,夹砂黄褐陶。直口,尖圆唇,微鼓腹,平底。口径5.1、底径3.6、高4厘米(图七,12)。

陶器耳 5件。夹砂陶。依形状不同,可分二型。

A型:1件。环状。H39∶109,截面呈长方形。残长5、宽3.3、厚2厘米(图八,1)。

B型:4件。柱状。H32∶1,圆纽形。长3.7厘米(图八,2)。

(2)工具。有纺轮、网坠、圆陶片、陶饼等。

陶纺轮 39件。全为夹砂陶,磨光,中心有一圆形穿孔。可分四型。

A型:30件。圆饼形。上、下两面平整。依腹部形制不同,可分二亚型。

Aa型:23件。陡直腹。F17∶39,黑灰陶。

上下两面纹饰不尽相同,顶面纹饰是以中心孔为轴心向外有6个小戳刺圆点组成的一个圆周,圆周外饰以由细密指甲纹组成的放射线,并在指甲纹间隙中另饰有4个不等距的小戳刺圆点;底面饰以“十”字刻划纹。直径4.1、孔径0.5、厚0.7厘米(图八,3;图版五,2)。

图七 晚期遗存出土的陶器

Ab型:7件。圆鼓腹。F20∶6,灰褐陶。直径4.6、孔径0.8、厚2厘米(图八,4)。

B型:6件。菌盖形。顶面圆鼓,中厚,边缘薄,平底。F19∶6,红褐陶。底径4.6、孔径0.7、厚1.1厘米(图八,5)。

C型:2件。算珠形。F17∶69,灰褐陶。在边缘中间的外凸棱脊上饰有三周平行戳刺点纹。直径4、孔径0.5、厚2.9厘米(图八,6)。

D型:1件。圆台形。F9∶10,灰褐陶。顶径3.2、底径4.3、孔径0.7、厚1.6厘米(图八,7)。

陶网坠 48件。全为夹砂陶。按器形可分四型。

A型:22件。球形。F16∶59,黑褐陶。器壁中部饰有一周戳压的小圆点凹坑。直径3.8、孔径0.3厘米(图八,8)。

B型:13件。腰鼓形。两端稍平或略为圆尖,中部外鼓。F17∶71,灰褐陶。中心穿孔略偏,器壁外有一道竖向凹槽。长4.2、宽3.7、孔径0.5厘米(图八,9)。

C型:11件。圆柱形。两端平齐或略为圆尖,竖直。F13∶2,黄褐陶。形体较大。长4.4、直径3.5、孔径0.5厘米(图八,10)。

D型:2件。长方形。F18∶36,黄褐陶。器身中部有两个圆形穿孔,在穿孔一侧各有一道上下对应的用于绑缚绳线的凹槽。长8.7、宽4.8、厚2.3、孔径0.6厘米(图八,11)。

陶饼 2件。圆形饼状。H43∶12,夹砂红褐陶,利用陶质灶门砖磨制而成,顶面饰有刻划的菱形方格纹,背面为素面。直径6、厚2.9厘米(图八,12)。

圆陶片 11件。利用原有陶片磨制而成。F16∶31,夹砂黑灰陶。直径4、厚0.8厘米(图八,13)。

陶球 1件。T016019②∶1,夹砂灰褐陶。团塑烧制而成,表面光滑。直径3.1厘米(图八,14)。

陶拍 2件。F19∶39,夹砂黄褐陶。近似圆台形,顶部平齐,底端缺失,肩部饰有二周戳刺圆点纹。残高6.3、顶径4.7厘米(图八,16)。

陶支垫 1件。H32∶3,圆台形。夹砂黄褐陶,顶部微斜,腰部略微弧折,底部齐平。高6.2、顶径4、底径6厘米(图八,17)。

陶支座 1件。F9∶27,泥质黄褐陶。圆柱形,上下两面平齐,顶面略大于主体部分。出土于灶址中间,顶面上放置一陶罐。最大径4.2、高5.5厘米(图八,18)。

(3)陶塑和饰品。种类有陶马和马鞍、陶猪、靴形陶塑、陶环、穿孔陶饰件等。

陶马 8件。以写实手法捏塑而成,造型生动,比例协调。仰颈,鬃鬣齐整。F17∶74,夹砂黑褐陶。面部残缺,双耳上竖,脖颈斜上弯曲,脊背平直,上加附马鞍一具,腹腔中空及底;无腿,但四腿处却分别各留有一个小戳孔,推测可能以小木棍类器物安插于戳孔中以替代马腿;尾下垂有少量残缺。此马整体造型近似北方十六国流行的具装铠马样式,明确可见有鸡颈、当胸、身甲、搭后、鞍具等具装铠马部件,但缺乏寄生和马镫等细微部件。残长12.2、宽3.1、残高6.5厘米(图八,15;图版五,3)。

陶马鞍 2件。F17∶41,夹砂黑褐陶。前鞍桥高而直立,后鞍桥略矮并稍向后倾斜。长2.8、宽2.8、高3厘米(图八,19;图版五,4)。

陶猪 1件。H33∶2,夹砂黄褐陶。吻部前伸,双眼圆睁,脊背圆弧,腹部内收,无足,平底。长3.5、宽1.8、高2.5厘米(图八,20)。

靴形陶塑 8件。呈靴形,中间截面圆形,一端粗而圆平,一端细而扁斜,形似蹄足。F18∶101,夹砂黑褐陶。顶端边缘处饰有一周细密的指甲纹。长5.4、最大径2.2厘米(图八,22)。

陶环 2件。F17∶42-1,夹砂黄褐陶。捏塑烧制而成,表面粗糙。直径2厘米(图八,21)。

陶饰件 2件。F17∶43-1,夹砂黑灰陶。圆角长方形,顶部中心有一小圆形穿孔。长2.3、宽1.7、厚0.3、孔径0.15厘米(图八,23)。

(4)小陶器。功能是儿童玩具。有罐、钵、豆等。

陶罐 4件。F17∶9,夹砂黑褐陶。侈口,尖圆唇,鼓腹,平底。颈、肩结合处有一道十分明显的凸棱。口径4.3、底径2.5、高5.9厘米(图八,24)。

陶碗 3件。F17∶78,夹砂黄褐陶。敞口,内叠唇,斜直腹,平底。口径7.1、底径3.8、高3.8厘米(图八,27)。

陶钵 5件。F9∶33,泥质红褐陶。敛口,弧腹,平底。口径6.6、底径4.8、高3.6厘米(图八,28)。

陶杯 3件。H43∶2,泥质灰褐陶。直口,直腹,平底。口径2、底径2、高1.7厘米(图八,29)。

(5)陶砖。全为夹砂陶。长条形。依器身截面不同,可分二型。

A型:10件。器身略扁薄,截面呈长方形。F14∶1,红褐陶。大部缺失,仅存中段。正面饰以刻划而成的“+”、“×”形纹样,图案随意而凌乱。残长24.8、宽10、厚7.8厘米(图八,25)。

图八 晚期遗存出土的陶器

B型:2件。器身厚重,截面呈方形。F18∶32,黄褐陶。底端稍宽,顶端略窄,端头略呈“V”形。长23、宽4厘米(图八,26)。

2.铜器。有铃、环、泡、镯等。

铜铃 1件。F15∶41-1,椭圆形铃口,顶面中部有圆孔用于悬系铃舌。铃体前后两面各有一上下不对称的透孔。出土时铃内置有骨制 铃舌一枚。口长径6.3、短径3.6、通高7.4厘米(图九,1;图版五,5)。

铜铃盖 1件。F17∶23,圆形弧面,正面外凸,背面内凹,正中间有一长方形穿孔。直径7.2、厚0.2、穿孔长1.9、穿孔宽0.4厘米(图九,2)。

铜环 4件。F19∶25,正面略外鼓,背面平直。直径2.7厘米(图九,3)。

铜泡 4件。F19∶22-1,圆形弧面,正面外凸,背面平直,正中间有一圆形穿孔,在穿孔内嵌有铁质铆钉。直径1.2厘米(图九,4)。

铜鱼钩 1件。F21∶23,尖锋下端无倒刺,尾端残缺,钩体截面为圆形。残长3.1厘米(图九,5)。

铜镯 25件。平面呈“C”形,按截面的不同,可分三型。

A型:18件。截面近半月形,内端平直,外端圆弧。F19∶1,两端残断。残径6、厚0.4厘米(图九,6)。

B型:4件。截面近似三角形,内端平直,外端中部有一道凸棱线。F17∶73,两端残断。残径6.3、厚0.2厘米(图九,7)。

C型:3件。截面近似长方形。H33∶6, 镯体扁平,两端残断。残径4.8、厚0.2厘米(图九,8)。

3.铁器。种类有剔刮器、削、镞、鱼钩、锥、钁、尖状器、甲片等。

铁剔刮器 10件。长条形,背平微厚,刃口薄锐,两端多有斜上翘起的尖锋,是一种剔除兽皮上剩余脂肪的专制工具。依刃口形制分为二型。

A型:4件。弧刃。F11∶33,长16.1、宽1.7厘米(图九,11)。

B型:6件。直刃。F12∶22,长16.4、宽1.5厘米(图九,12)。

铁削 8件。长条形,平背弧刃,刃口薄锐,刀身截面为三角形。依形体大小,可分二型。

A型:3件。形体较小。H40∶1,柄部有加厚现象。长10.1、宽1.2厘米(图九,13)。

B型:5件。形体较大。F16∶37,仅余刀身。残长6、宽1.4厘米(图九,14)。

铁镞 15件。尖锋,可分三型。

A型:2件。双刃双翼。F21∶45,两侧刃近尖锋处有略微外凸的弧尖,双侧刃呈弧曲状,铤下端残断。残长5.5厘米(图九,15)。

B型:8件。双刃无翼。F21∶43,镞身扁平呈三角形,两侧刃向前聚成尖锋,长铤,上粗下细。长11.3、宽2.1厘米(图九,16)。

C型:5件。凿形平刃。铤、身分界不明显。F19∶4,铤略有残缺。残长8.8、宽0.6厘米(图九,17)。

铁鱼钩 3件。H39∶8, 无倒刺,尖锋缺失。长3.3厘米(图九,10)。

铁锥 9件。两端尖细,中间略粗,尖锋锐利,锥体截面为方形。F15∶39,完整,柄端上附有少量朽木痕。长9.2厘米(图九,18)。

铁带卡 1件。F10∶6,卡体为方形,两边略内凹,中间有一带鼻,带环和带鼻截面皆为长方形。长4.9、宽4.7、厚0.2厘米(图九,19)。

图九 晚期遗存出土的铜器(1~8)、铁器(9~21)

铁钁 2件。铲形,顶端有一椭圆形銎口,中空至器身中部,正锋,弧刃。F20∶10,器身背部有一道十分明显的纵向接缝线。长8.9、顶宽4.6、刃宽6、厚2.1厘米(图九,20)。

铁尖状器 3件。等腰三角形,上有一圆孔,两侧边锋利。F9∶6,边长1.8、孔径0.3、厚0.1厘米(图九,9)。

铁冰镩 1件。F18∶26,锥形,顶部有一圆形銎口,中空至器身中部,器身截面为长方形,底部急收形成一锐利尖锋。长13.5、宽3、銎径2.8厘米(图九,21)。

铁甲片 16件。鞋跟形,上下两端及两侧边上各有两个纵向排列的穿孔。F16∶45,长4.3、宽3.3、厚0.1厘米。

4.石器。种类有锛、刀、石块、珠、穿孔器、打磨器、砺石、管、磨盘、磨棒等。

石刀 3件。直背直刃,器体上钻有圆孔。F18∶39,灰黑色石灰岩。中间残断,上有三个钻孔。残长4.8、宽2.5、厚0.2厘米(图十,1)。

石锛 3件。平面呈三角形,圆弧顶,直刃,正锋。H43∶5,青黑色石灰岩。在中间靠顶部有一道斜向磨砺凹槽。长9、刃宽4、厚1.3厘米(图十,2)。

玛瑙石 13件。表面多光滑圆润,大部分可能为手玩把件,其余为残破断块。F10∶28,青白色脉石英,近椭圆形,光滑圆润。长4、宽2.9、厚2.2厘米(图十,3)。

石串饰 3件。由不同质料的珠、管穿缀而成。F18∶38,整个饰件共包含有13粒灰玛瑙石管、4粒较大的深蓝色琉璃珠及1粒较小的天蓝色琉璃珠,总体共计18粒(图十,4;图版五,6)。

石穿孔器 7件。长条状,顶端有一穿孔。F11∶30,黄褐色中粒长石石英砂岩。平面呈圆角长方形,顶端薄,上有一对钻圆孔,底端略厚,通体磨制。长6.5、宽2.3、厚1.4、孔径0.3厘米(图十,5)。

打磨器 8件。圆饼状,上下两面平齐。F17∶56,灰白色中粒石英砂岩。直径6.1、厚3厘米(图十,6)。

石珠 4件。算珠状或圆球状,中间有一圆形穿孔。F15∶36,粉色玛瑙,算珠状。直径1、孔径0.2、厚0.8厘米(图十,7)。

石管 15件。圆柱状,中间对钻一圆形竖穿孔,器表大多圆润光滑。F10∶20,青白玉质。长1、直径0.8、孔径0.2厘米(图十,8)。

砺石 4件。上有磨砺痕。H39∶61,红褐色粗粒长石石英砂岩。残断,顶面有二道磨砺痕。残长16、宽10.8、厚3.3厘米(图十,29)。

石磨棒 20件。完整者较少。两端多略微上翘,压磨面平整并略内弧,背面扁圆弧或平直。依端头形制不同,可分二型。

A型:6件。端头上有圆弧状凸起。F11∶19,褐色粗粒石英砂岩。截面呈梯形。长35.6、宽11.2、厚5.2厘米(图十,30)。

B型:14件。端头顺滑。F15∶44,红褐色中粒长石石英砂岩。截面近似半圆形,背面粗糙。长33.6、宽12.4、厚5.2厘米(图十,31)。

石磨盘 11件。研磨面光滑并有明显内凹,平底。F10∶12,褐色细粒长石石英砂岩。长方形,中间略薄,两端稍厚。出土时研磨面上放置一根石英砂岩质的磨棒。长52、宽35.2、厚9.2厘米(图十,32)。

5.骨角器。种类有纺轮、镞、笄、锥、卜骨、穿孔器、镳等。

骨纺轮 4件。可分二型。

A型:2件。菌盖形。H36∶2, 鹿肩臼骨制成。直径4.3、孔径0.7、厚1.5厘米(图十,9)。

B型:2件。圆饼形。F10∶14,部分缺失,一面平直,另一面中部微鼓,磨制规整。直径4.6、孔径0.5、厚0.9厘米(图十,10)。

骨镞 13件。尖锋,绝大多数带铤。可分二型。

A型:4件。三棱形。H38∶3,长铤未完成。长17.7、宽0.9厘米(图十,17)。

B型:9件。双刃形。横截面呈菱形,楔形铤。依翼端不同再可分二亚型。

Ba型:6件。尾翼尖锐。H37∶2,两侧刃近尖部有外凸的圆尖,锐尖倒刺状双尾翼,长铤,铤上部为扁圆形,下部为楔形。长12.7、翼宽1.1厘米(图十,19)。

Bb型:3件。尾翼圆钝。H38∶4,尖锋微残,短楔形铤。残长7.8、翼宽1厘米(图十,21)。

骨笄 8件。直长条形,截面多为圆形,按形制可分二型。

图十 晚期遗存出土的石器(1~8、29~32)、骨角器(9~28)

A型:3件。圆锥形。尖峰,末端多呈楔形,器体中部未作特殊加工,通体磨光。H39:37,末端略残。长15.5厘米(图十,18)。

B型:5件。竹节形。顶端为尖峰,末端呈掏耳勺状,器体中部加工成竹节状,通体磨光。F19:17,末端略有残缺,中部制成三段竹节形。长10厘米(图十,20)。

骨锥 9件。长条形,尖锋,用动物肢骨磨成,尾端多保留骨臼。按形体长短可分二型。

A型:7件。较长。H39∶50,狗尺骨制成。锥体呈三棱形,尖锋略残。残长14.3厘米(图十,16)。

B型:2件。短小。H32∶8,骨片制成,器体略弧曲,尖锋,尾端平齐。长5厘米(图十,22)。

骨铃舌 2件。截面呈圆形,顶端细小,上有一小圆孔,尾端稍粗大。H35∶6,动物掌骨制成。顶端略残缺。残长7.1厘米(图十,11)。

骨管 1件。T016015②∶7,利用动物肢骨削磨而成。长3.2、直径0.6、孔径0.3厘米(图十,12)。

骨鸣镝 1件。H29∶4,半圆形,用鹿股骨头制成,残存一半。中端圆鼓,两端窄小,中空腹腔上有三个圆形小镂孔。长2.3、最宽1.8厘米(图十,13)。

骨弓弭 1件。H36∶1,利用动物的肋骨磨制而成。长条形,弭身细长作弧形弯曲,尾端略残,在侧边刻有一半圆形缺口;前端呈半圆形,近前有一小圆孔,侧边上磨有一弧形缺口。正面磨制光滑,呈圆弧形,背面略内凹,较粗糙。长25.7、顶端宽2.5厘米(图十,15)。

骨匕 1件。H18∶8,桂叶形,略弧曲,中间厚,边缘薄,方形柄端上有一小圆孔,正面光滑,背面略粗糙。长9.2、厚0.15厘米(图十,24)。

骨穿孔器 1件。QG1∶2,长方形,正面为扁圆弧形,背面平直,正面一端有一磨制而成的三角形凹槽,两端及中间部位各有两个圆形穿孔,器体细润光滑,制作精美。长12.1、宽1.9、厚0.3厘米(图十,25)。

甲片 1件。T020021②∶5,梯形,下端略残,上端有两排平行的小圆孔,每行各五个,下端及中部偏下部位各有一小圆孔。长10.2、上端残宽6、下端宽4.9、厚0.3厘米(图十,26)。

卜骨 10件。大型动物牛或鹿的肩胛骨或髋骨上灼烤而成,灼痕呈圆点状,多成排分布。H41∶1,牛髋骨。在髂骨骨翼背侧面上残留有两排共10个圆灼痕。残长15厘米(图十,27)。

骨梳 1件。F17∶45,长方形,中间略厚,两侧略薄,破损严重梳齿依稀可辨有20根。正面紧邻梳体上部饰有用直线和三角组成的纹饰带,纹饰线条极为纤细。残长4.1、宽3.6、厚0.8厘米(图十,28)。

鹿角管 2件。壁厚,截面呈圆形,表面磨制光滑。H39∶44,两端收束。长4、直径2.5厘米(图十,14)。

狍角镳 1件。F10∶29,长条形,平顶,底端残缺,顶部有一对钻的圆形穿孔,背面平整。残长9.4、宽1.4、厚0.9、孔径0.5厘米(图十,23)。

四、结语

凤林城址是三江平原七星河流域汉魏遗址群③中规模最大的城址,与保安东城址④成为整个流域内仅有的两座带有角楼、马面等防御设施的平原城址,其重要的地理位置与功能亦由此可见一斑。

凤林城址七城区1999年的发掘资料与1998、2000年的一致,都包含有早、晚两个时期的遗存,通过对1999年发掘资料的系统梳理,进一步加深了对凤林城址文化内涵的解析。

早期遗存的5座长方形半地穴建筑,样式一致,特点相似,共同表现为面积较大,直壁,居住面坚硬、平整;略高于地面的长方形灶址,中间设有保存火种的圆窝;大柱洞成排分布,间距相等,小柱洞围绕四壁排列,室内一侧常设置有窖穴等。其结构特点与双鸭山滚兔岭遗址⑤发现的同类房址完全相同,它们应同属于滚兔岭文化的范畴之内,年代相当于两汉时期。

晚期遗存的14座房址面积在10~30平方米,均为近方形半地穴式建筑。依室内有无火炕设施分为两种,一种为沿两侧壁设曲尺形火炕的房址,揭露4座;另一种为无火炕的房址,居住面中部设地面灶,发现10座。从形制及结构特点来看,它们与七城区1998年度和2000年度发掘的晚期遗存同类房址完全相同。

从晚期遗存中出土的陶质瓮、罐、豆、碗、钵、杯、甑、壶等器类组合特征来看,与七城区此前发掘的晚期遗存中的同类陶器也完全一致。在这批陶器中,器表饰有指甲纹的B型陶罐与俄罗斯滨海地区奥利加文化⑥中的同类器相比,双方表现出完整的相似性,可认定二者间必有不同寻常的渊源;而把陶豆、陶壶、陶砖等器类与分布于吉长地区的泡子沿上层遗存⑦的同类器相比较,发现这二者间同样存在着高度的相似基因,分析此遗存应具有泡子沿上层类型的部分文化因素。故此,可认为七城区1999年发掘的晚期遗存中不仅具有本地滚兔岭文化因素,而且还包含有奥利加、泡子沿上层等不同类型的文化因素成分。这支由多种文化因素共同形成的文化类型已被学术界命名为凤林文化,年代相当于魏晋南北朝时期。

附记:本次工作领队许永杰,参加1999年度发掘工作的有张伟、赵永军、田禾、刘书楷、王学良、郭勇、黄震亚、朱洪敏、张明慧、于新刚、黄星坤、张兆国、董忠信、高爱霞等。线图由王晓红、王庆芳、王孟子绘制,照片由王世杰拍摄,器物修复由王杨、赵磊、李胜利完成。

执笔:田 禾 张 伟 赵永军 许永杰

注 释:

① 黑龙江省文物管理委员会:《黑龙江友谊县凤林古城址的发掘》,《考古》2004年第12期。

② 黑龙江省文物考古研究所:《黑龙江友谊县凤林城址1998年发掘简报》,《考古》2000年第11期;黑龙江省文物考古研究所:《黑龙江友谊县凤林城址二号房址发掘报告》,《考古》2000年第11期;黑龙江省文物考古研究所:《黑龙江友谊县凤林城址2000年发掘报告》,《考古学报》2013年第4期。

③ 黑龙江省文物考古研究所:《七星河——三江平原古代遗址调查与勘测报告》,科学出版社2004年。

④ 黑龙江省文物考古研究所:《黑龙江双鸭山市保安村汉魏城址的试掘》,《考古》2003年第2期。

⑤ 黑龙江省文物考古研究所:《黑龙江省双鸭山市滚兔岭遗址发掘报告》,《北方文物》1997年第2期。

⑥ Ж·B安德烈耶娃:《滨海边区发达铁器时代的考古遗存(奥利加文化)》,《北方文物》1985年第4期;А.П.杰列维扬科:《公元前第1千纪阿穆尔河沿岸地区》,新西伯利亚,科学出版社1976年。

⑦ 吉林市博物馆:《吉林市泡子沿前山遗址和墓葬》,《考古》1985年第6期;张立明:《吉林泡子沿遗址及其相关问题》,《北方文物》1986年第2期。

〔责任编辑、校对 孙 琳〕

A Preliminary Excavation Report on the Fenglin Ancient City in Youyi, Heilongjiang Heilongjiang Provincial Institute of Cultural Relics

In 1999,the third excavating was done in the seventh city of Fenglin Ancient by Heilongjiang Provincial Institute of Cultural Relics .19 houses with heated brick bed or without it ,16 ash pits were excavated. Many potteries ,stones ,bones, irons and bronzes were unearthed here , and some samples of animal bones, charcoal, charred plant particles and pollens etc. Two stages may be divided according to studying the house foundation and those relics unearthed here. The early stage should be of the Guntuling Culture dated to the West and East Han Dynasties, and the late stage should be of the Fenglin Culture dated to the Period of Wei, Jin and Southern and Northern Dynasties.

K871.41 K871.42

A

1001-0483(2016)04-0007-16

本文为2014年度国家社科基金(批准号14BKG007)阶段性研究成果。

〔主要作者简介〕田禾,男,1973年生,黑龙江省文物考古研究所研究馆员;张伟,男,1964年生,黑龙江省文物考古研究所研究馆员;赵永军,男,1969年生,黑龙江省文物考古研究所研究馆员,邮编150008。