基于SCIE的有关“Click chemistry”研究论文分析

2016-12-19孙吴琼

孙吴琼

[摘要]依据Web of Science平台下的SCIE数据库中2001-2014年间有关“Click chemistry”的论文数据和文献计量方法,从发表年份、国家、机构、期刊和研究方向等进行聚类分析,研究“Click chemistry”自首次提出后的研究发展情况。结果表明,美国发表相关论文的数量和质量均位居世界第一。中国的发文量排名第二,但是论文质量和世界先进水平仍有一定差距。

[关键词]Click chemistry;SCIE;文献计量

“Click chemistry”,中文译为点击化学,也有人翻译为连接化学,最早于2001年由美国诺贝尔化学奖得主Sharpless报道。由于该类型反应具有条件温和、产率高、选择性好、提纯简便等独特的优点,被科研工作者们广泛地应用于各类化学物设计合成、新药开发、功能高分子制备以及表面修饰等诸多研究领域中。本文基于Web of Science平台下的SCIE数据库(《科学引文数据库》)分析了“Click chemistry”自2001年(首次提出)至2014年间(SCI数据库收录论文有一定的滞后期,2015年发表的论文尚未完全收录到该数据库中,因此本文不将2015年发表的论文列入统计范围)的研究发展情况。

目前,针对学科评价多采用文献计量的方法,该方法涉及数学、统计学和文献学领域。文献计量通过客观的、定量的方法对公开发表的论文中如引文、作者、机构、年份、期刊来源多种文献信息进行分类统计,针对某一或多个科研人员、课题组、学科、高校或科研机构、甚至是国家层面的科学研究现状进行总结或对比,并预测未来的发展趋势。

1.数据来源和研究方法

本文中涉及的数据均来源于河南大学图书馆购买的Web of Science平台中的SCI-Expanded数据库。打开平台网页,选定SCIE数据库,限定搜索年限为2001-2014年,选择“主题”为检索字段,输入关键词(“click chemistry”OR“click reaction”),共检索出论文11 008篇。使用数据库自带的分析工具对检索结果进行分析,分别按照“发表年份”“国家”“机构扩展”“来源出版物”等字段进行聚类分析。通过发文量、总被引频次、篇均被引频次等指标对聚类的数据进行文献计量的研究。

2.数据分析

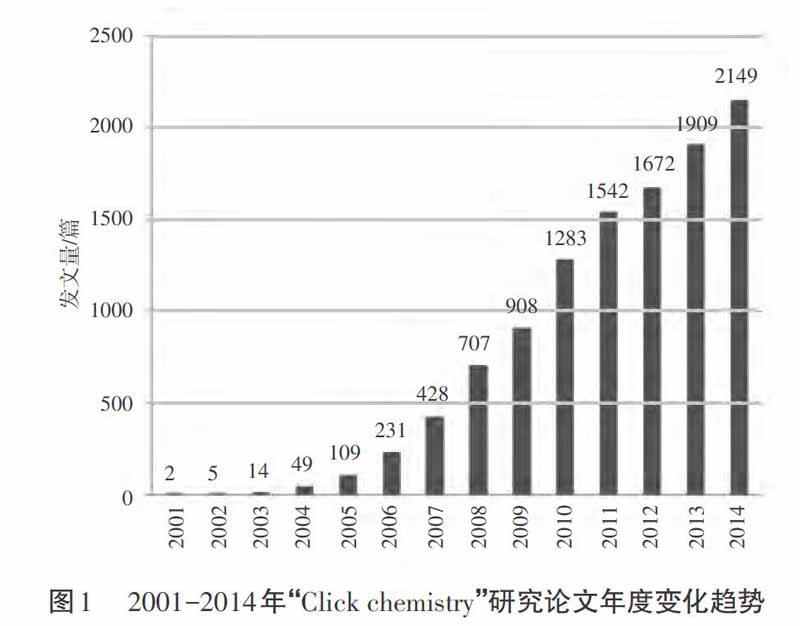

2.1“Click chemistry”相关论文发文量的年度变化趋势分析

2001-2014年有关“Click chemistry”的发表论文数量的变化趋势如图1所示。2001年“Click chemistry”的概念由Kolb和Sharpless研究小组首次提出,当年共有2篇相关论文发表,均为该小组的研究成果,其中发表在《ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION》的论文,截至2016年2月22日,在SCIE数据库中的被引频次高达6257次。2002-2004年间相关论文发表数量相对较低,每年发文量均低于50篇。2005年开始,有关“Click chemisry”的研究进入了快速发展阶段,发文量呈线性噌长,由2005年的109篇逐年递增至2014年的2 166篇。从发文量年度变化趋势可以看出,从2001年“Click chemistry”首次报道之后,经过3年(2002-2004年)的研究和传播,被广大从事化学合成方面的科研工作者所接受并迅速应用于各种科学研究中,表明“Click chemistry”合成方法具有简便、高效的优点,有利于不同化合物的制备和结构设计,从而推动科研工作的进一步发展。

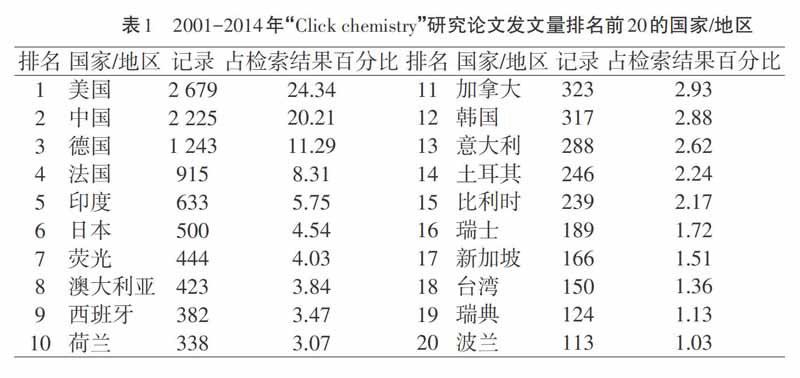

2.2“Click chemistry”相关论文的国家/地区分析

在SCI数据库中检索到的和“Click chemistry”相关的论文来源于80个国家/地区的科研人员,其中发文量大于100篇的国家(地区)共有24个。本文针对发文量排名前15的国家(简称TOPl5国家)进行统计分析,相关数据如表1所示:

从表1中相关数据可以看出,美国、中国和德国在2001-2014年间有关“Click chemistry”的发文量均高于1000篇,位于世界前列,合计发表论文6 147篇,占总发文量的55.84%。其中,美国的发文量为2 679篇,排名世界第1;中国的发文量为2 225篇,比美国少454篇,排名第2;德国发文量为1 243,排名第3。随后为法国、印度和日本3个国家,发文量在500篇以上(包含500篇)。

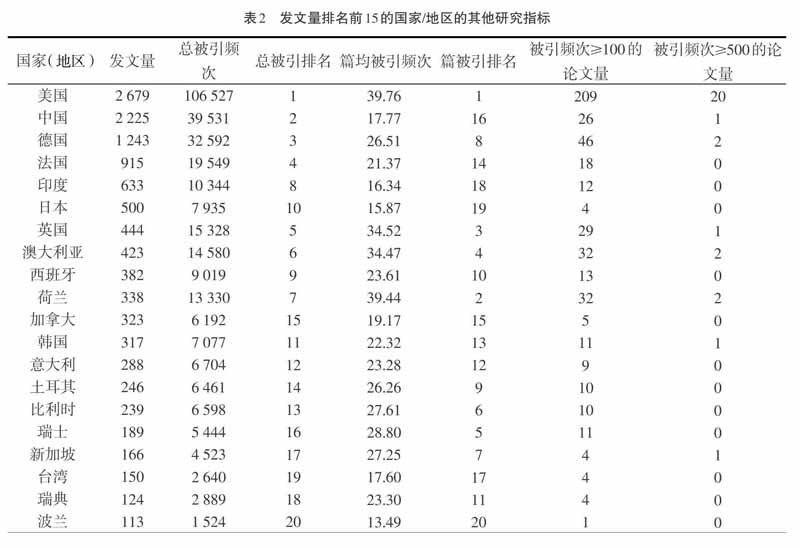

针对“总被引频次”进行分析,从表2中的数据可以看出,美国有关“Click chemistry”研究论文的总被引频次为106 527次,位居世界第1。紧随其后是中国和德国,其总被引频次分别为39 531和32 592次,仅为美国的37.11%和3090%其他国家(地区)如法国、英国、澳大利亚等发表论文的总被引频次均低于20000次,远落后于排名前3的美国、中国和德国。

随后从“篇均被引频次”进行分析,美国发表论文的篇均被引频次为39.76次,位列世界第1,说明美国科学家在“Click chemistry”相关领域的研究处于世界领先水平。紧随其后的是荷兰、英国和澳大利亚,其发表论文的篇均被引频次分别为39.44、34.52和34.47次,排名第2到第4,但是其发文总量排名分别为第10.第7和第8;此外,发文量排名在10位以后的瑞士、比利时和新加坡等国家的篇均被引频次均大于25次,排名提高到前10位以内,数据表明这些国家发表论文的数量相对较少,但是论文的平均质量比较高。与之相比,发文量和总被引均排名世界第2的中国发表论文的篇均被引频次仅为1760次,低于TOP20国家(地区)的平均水平26.70次,且排名下降幅度较大,仅位居第17位。分析结果表明,中国从事“Click chemistry”的相关研究的活动较多,但是研究深度相对较低,发表论文的质量与世界先进水平仍有相当的差距。

从单篇论文的被引频次进行分析,被引频次高于500次的论文中20篇来源于美国,占总数的1/3左右,其他国家如德国、澳大利亚和荷兰均有2篇论文的被引频次高于500次,中国、英国、韩国和新加坡则各有1篇论文的被引频次高于500次。被引频次高于100次论文中有209篇来源于美国,约占总数的2/5;紧随其后为德国,共计46篇,排名第2;接着为澳大利亚和荷兰,各有32篇,并列第3;英国有29篇,排名第5;中国共计26篇,排名第6;其他国家(地区),如法国等被引频次高于100次论文发文量均不足20篇。

上述数据表明美国在有关“Click chemistry”的研究中牢牢占据着世界第1的宝座,其发表论文的数量和质量远高于其他国家(地区);中国发表论文数量较高,但是高质量的论文数相对较少,且篇均被引频次仅排到第17位,说明中国采用“Click chemistry”进行研究的范围相对较广,但是研究深度较低,期待广大科研工作者能够进一步深入研究,提高发表论文的质量,扩大中国的科研影响力。

2.3“Click chemistry”相关论文的研究机构分析

2001-2014年间,全球从事与“Click chemistry”相关研究的科研机构共有3 000余所,将发文量前20的机构进行统计分析,详细内容见表3:

从整体上分析,发文量排名前20的机构中,7个来自中国,3个来自法国,3个来自美国,2个来自德国,而印度、土耳其、澳大利亚、西班牙和新加坡则各有1个。数据表明,全球涉及“Click chemistry”相关研究的科研机构中,中国的科研机构最多,其次为法国和美国。

按照论文的总被引频次进行分析,一共有4所机构的总被引高于10 000次,分别为美国的斯克里普斯研究所(25 243次)和加利福尼亚大学(22 003次)、法国的国家科学研究院(16 398次)和中国科学院(10 819次)。从篇均被引频次来看,发文量排名第5的美国斯克里普斯研究所的篇被引为139.46次,远远高于其他科研机构,其科研人员包括最早提出“Click chemistry”概念的Sharpless小组,结果表明斯克里普斯研究所在“Click chemistry”研究领域处于创始人的地位,发表论文的影响力较大。中国的7所科研机构的篇被引频次排名较为靠后,均低于30次。其中发文量排名第1的法国国家科学研究院的篇被引排名下滑至第13位,发文量排名第2的中国科学院的篇被引排名下滑至第16位。分析结果表明,在中国有较多的科研机构和科研人员将“Click chemistry”合成方法引入到自己的科研工作中,发表论文数量处于世界先进水平,但是,科研实力和论文影响力相对不足,和世界领先水平(美国)差距较大。

2.4“Click chemistry”相关论文的来源出版物分析

“Click chemistry”相关论文发表在化学、药物以及聚合物材料等领域的近700种期刊上。按发文量统计,排名在前20的期刊(论文摘要类型出版物不计统计)载文量共计5 043篇,占总发文量的45.8%,且影响因子均大于2,最高为《JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY》的12.113。详细内容见表4。其中《JOURNAL OF POLYMER SCIENCE PART A POLYMER CHEMISTRY》《MACROMOLECULES》和《CHEMICAL COMMUNICATIONs》期刊有关“Click chemistry”的发文量大于400篇,分别为476、73和405篇,位居世界前3。

2.5“Click chemistry”相关论文的Web of Science类别分析

SCI数据库将学科类别分为生命科学与生物医学、自然科学、应用科学、艺术人文和社会科学5大类,并在此基础上扩展为151个小类,为Web ofScience类别。经检索2001-2014年间“Click chemistry”相关论文在SCI数据库中与72类学科相关,表5中列出发文量排名前20的Web ofScience学科类别。

从表5中的数据可以看出,“Click chemistry”在多学科化学、有机化学、聚合物科学和生物化学等学科类别中相关论文发表高达上千篇,分别为3451、2753、2 552和1 090篇,位列世界前4。其次,“Click chemistry”作为一种简便有效的合成方法在药学、物理学、材料学等学科中也受到广大科研工作者的青睐。

3.结论

综合分析2001-2014年间SCI数据库收录的有关“Click chemistry”发表论文的各项指标,得出以下结论:“Click chemistry”是一种高效且简便的化学合成方法,在2001年首次提出以后,发展十分迅速,发文量逐年递增。美国相关论文的发文量、总被引频次、篇均被引频次以及高质量论文数(即引用次数较多的论文数)均位居世界第1,有力地证实了美国对“Click chemistry”相关研究的科研能力以及学术影响力;与之相比,中国的发文量和总被引频次紧随美国之后,排名第2,但是篇均被引频次排名下滑至第17位,同时高质量论文的数量相对较少,排名第6,说明“Click chemistry”在中国科研中发展迅速,但是,学术影响力还有待进一步发展。此外,发文量排名前20的科研机构中,中国由7所入围,其中中国科学院的发文量排世界第2,总被引频次排名第4。从论文的期刊分布来看,发文量前20的期刊的影响因子较高,在发文量占总数的45.8%,其中《JOURNAL OF POLYMER SCIENCE PART A POLYMER CHEMISTRY》《MACROMOLECULES》《CHEMICALCOMMUNICATIONS》3份期刊的发文量均在400以上。按照SCI数据库自己定义的学科类别进行分析,和“Click chemistry”有关的研究主要分布在化学、药学、物理学、材料学等领域中,其中在多学科化学、有机化学、聚合物科学和生物化学学科类别中发文量高达上千篇。