从课堂目标定位看初中物理课堂教学

2016-12-10何季军

何季军

摘 要:通过对比分析《家庭电路与安全用电》一节的三种教学设计,就初中物理课堂教学如何培养学生的学科素养,实现三维目标的有机统一,提出教学应“鱼”“渔”“欲”兼收并蓄的建议。

关键词:课堂目标;家庭电路与安全用电;教学建议

中图分类号:G633.7 文献标识码:A 文章编号:1003-6148(2016)9-0077-3

1 教材的编写意图

本节教材编者意图安排2个课时完成教学任务,预计通过2个课时的学习,学生将达到:了解家庭电路的组成和连接方式,会用测电笔辨别火线、零线;通过实验探究,知道导致家庭电路中总电流过大的原因及其危害;知道怎样保护家庭电路和如何防止触电事故;了解安全用电常识,形成安全用电意识。学生通过如图1所示教材中主要知识的学习达成上述目标,教材在呈现这些知识时,并不是干巴巴地陈述,而是图文并茂地将它们蕴含于学生的生活实际和各种活动之中。但由于内容较多而松散,知识间的逻辑性也不强,再加上教师对教材的理解有偏差,导致不同的人在教学决策与安排上有了较大的差异,也就出现了不同的教学效果。

2 三种教学设计的分析

设计一:按教材中三个模块内容呈现的先后顺序逐一完成教学任务。首先,通过火灾的新闻视频引入新课,在展示家庭电路的组成及布线情况示意图后,引导学生带着问题自主学习课本中相应内容,接着学生观察插座和测电笔,并对有关问题师生一起讨论,完成模块一中知识点的学习;在模块二的学习中,教师分析电路中电流过大引起熔丝熔断的原因并演示,然后介绍熔丝选择的方法以及线路接触不良的故障;对于模块三,教师先利用动画说明两种触电类型,然后介绍安全电压值,指导小组交流电灯与开关如何连接以及地线的作用,最后通过图片进一步了解安全用电的常识至课毕。

设计二:教师对教材内容进行整合和取舍,没有按部就班和面面俱到,而是把重点放在用电过程中人身安全的问题上。具体过程如下:

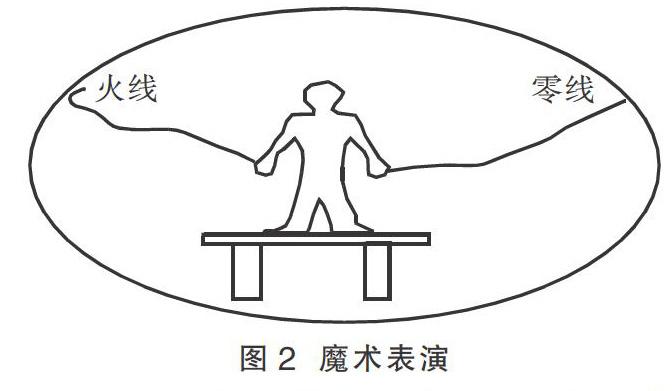

首先,创设如图2的魔术情境导入新课,教师站在木凳上双手同时触摸电灯中的火线和断开的零线,用测电笔发现虽然教师全身带电,但没有发生触电。

这一出乎预料的情境,激起了学生强烈的认知冲突,也唤醒他们的探究欲望。接着,通过几个活动开展新课。活动一,走近家庭电路。借助多媒体,学生完成学案上的问题,了解家庭电路的组成。活动二,测电笔的使用。自学说明书后,组内交流测电笔的使用。活动三,正确安装插座。利用自制教具,小组合作连接两孔插座,完成后尝试将台灯插入连接的插座中,接通电源闭合台灯开关,观察台灯能否工作。若灯不亮,分析可能的原因;若灯亮,用测电笔判断哪一孔接火线。由于改用插销式的方法接线(如图3),学生并没有在绕线上花太多时间。活动四,正确安装照明灯与开关。学生仍然以小组合作形式动手操作,在各组展示活动成果后,引导学生探讨开关应怎样接入电路才安全。活动五,防止触电。借助自制器材模拟单线触电与双线触电的电流路径,帮助学生理解触电的原因,也为魔术揭秘做好铺垫。课的结尾魔术揭秘,首尾呼应,再一次将课堂推向高潮,并再次提醒学生魔术是专业表演,切勿模仿,较好地达成了安全教育的情感目标。

设计三:与设计二一样教师对教学内容也进行了取舍,不同的是本节课解决的主要问题是用电过程中设备的安全问题。其教学后的板书如图4。

该教学设计重点放在了学生利用器材探究熔丝熔断的原因上,在学生实验过程中,教师利用手机拍摄学生实验的小视频,上传电脑后进一步展示实验现象,让实验未成功的小组也能充分感受熔丝熔断的两种原因。教学最后,利用家庭电路模型,模拟使用电器过程中熔丝熔断的现象,让学生分析、判断原因,这种及时的应用不仅使知识得到内化,也培养了学生分析问题的能力。

评析 上述三种设计,从教学目标的定位、教学内容的处理上看,可归结为两类,前一种为一类,通过第一课时完成所有新知识的学习,第二课时进行复习巩固训练;后两种为一类,将新知识分割成两部分,第一课时完成一大块,剩余部分第二课时学习。如果单从知识的传授上看,两类教学设计都无可厚非,但站在信息加工的主体、知识意义的主动建构者——学生这一角度看,两种设计的效果截然不同。前者课堂的目标和学生活动仅仅局限于让学生掌握教材中的相关知识和技能,课堂容量大,教师讲授多,学生动手体验、思考少,看似教学效率高,实质学生学习被动压抑,培养的是高分低能,甚至面对新形势下的中考也未必会得高分。后者教师更懂得取舍之道,看似课堂容量小,强度不大,但课堂中学生却有了更多的时间去思考与质疑,有更多的机会去动手探究与体验,教学的落脚点不是知识,更关注能力和素养,教师也不再牵着学生的思维走,而是伴着学生一起走,使“教”室真正成了“学”室,这种富有活力和探究味的课堂,正是我们所追求的。

3 对课堂教学的建议

3.1 授人以鱼不如授人以渔

“授人以鱼不如授人以渔”道理其实很简单,要想永远有鱼吃,就要学会捕鱼的方法。教学亦如此,如果没有过程和方法,仅停留在知识目标上,即便课堂容量再大、获取知识再多,也只能是暂时的收获,因为知识迟早会遗忘。劳厄曾经说过:“当一个学生毕业离开学校时,如果他把几年来学到的知识忘光了,那么,这时他所剩下的,才是学校教育的真正成果。”这里“所剩下的”应该是知识以外的方法与能力。由此,在教学中,多给学生一些学习方法的指导,培养学生自主学习的能力,让学生“会学”,这些才是学生终身受益的最有价值的东西。

3.2 授人以渔不如授人以欲

“授人以欲”指的是激发学生学习的欲望,让学生始终保持对学习的兴趣和热情而“乐学”,突出情感、态度与价值观目标在三维目标中的主导地位,这是教育所追求的最高境界。古希腊学者普罗塔戈说:“头脑不是一个要被填满的容器,而是一根需要点燃的火把。”这点燃的火把说的就是学习之“欲”,只有激发了学生学习的内在动机,燃起学习之欲,方法的问题就不是问题。

3.3 授人以欲,不如鱼、渔、欲兼收并蓄

“鱼、渔、欲兼收并蓄”说的是知识与技能、过程与方法以及情感、态度与价值观这三维目标之间的有机融合。知识与技能是基础,是实现三维目标的载体,过程与方法是连接其他两维目标的桥梁,情感、态度与价值观则体现了以人为本,是三维目标的首位,是知识与技能、过程与方法的内化和进一步的升华。为此,在教学实践中,教师要学会“慢”的艺术,善于“拉长”教学过程,压缩自己的讲授时间,留出更多的时间给学生去思考感悟、拓展延伸;要善于依据学科特点,将知识问题化,问题情境化,引导学生再从情境中提炼问题、建构模型,通过实验探究解决问题,提升科学素养。

总之,在课堂教学中,我们必须改变一些固有的习惯,优化课堂结构,积极探索教学新模式,以知识与技能为基点,在学习建构的过程和方法中,实现情感、态度和价值观目标,使物理课堂呈现新形态,实现“鱼”“渔”“欲”的兼收并蓄,真正提升学生的物理素养。

参考文献:

[1]苏科版物理教材编写组.义务教育教科书 物理 九年级下册 教师教学用书[M].南京:江苏凤凰科学技术出版社,2014.

[2]黄超文,杨爱吾.直击新课程学科教学疑难 初中物理[M].北京:教育科学出版社,2014.

(栏目编辑 邓 磊)