舆论支持对集体行动的影响:有中介的调节效应

2016-10-21崔丽娟

石 晶 崔丽娟

(华东师范大学心理与认知科学学院,上海 200062)

舆论支持对集体行动的影响:有中介的调节效应

石晶崔丽娟

(华东师范大学心理与认知科学学院,上海 200062)

为从情境因素和个人因素交互作用的观点来阐述集体行动产生的社会心理机制,本研究在集体行动双路径模型的基础上提出了有中介的调节模型。研究采用实验法,探讨舆论支持(情境因素)对集体行动的影响,并在此基础上检验一般自我效能感(个人因素)对该心理过程的调节效应以及群体愤怒和群体效能的中介效应。结果表明:(1)舆论支持对集体行动意愿有显著的预测作用;(2)一般自我效能感对舆论支持与集体行动意愿之间的关系具有增强的调节效应;(3)这种调节效应以群体愤怒和群体效能为中介变量。因此,舆论支持与集体行动之间既存在调节效应又存在中介效应。

集体行动;舆论支持;一般自我效能感;群体愤怒;群体效能

1 问题提出

集体行动(collective action)的主要目的是挑战群体的不利状况,结束或者避免群体受到不公正的对待[1]。在过去的几十年中,集体行动产生的社会心理机制一直是研究者们关注的焦点问题[2]。Van Zomeren,Spears,Fischer和Leach[3]将Lazarus[4]提出的个体应对问题的机制推广到群体水平,提出了应对群体问题的双路径模型,认为群体成员对群体问题的情绪体验和对群体效能的知觉是推动集体行动产生的两条独立路径,目前已经成为集体行动实证研究中普遍使用的模型[5-8]。

虽然集体行动的社会心理学研究在理论解释和模型构建上已经取得了诸多重要成果,但在变量选择上有一定的局限性,主要集中在公平感、群体情绪、群体效能和社会认同上。而集体行动的发生无疑是极其复杂的,群体成员的个人特点、社会环境和群体互动等都会在其中起着极其重要的作用[9,10]。此外,以往研究主要是在西方文化背景下展开的,这可能会限制结果的推广性,在不同的文化背景下,探讨不同类型的群体问题,可能会使得结论更为可靠[11]。

本研究拟以集体行动双路径模型为理论基础,探讨情境因素和群体成员的个人特点对集体行动双路径模型的影响,并探索其中复杂的有中介的调节效应模型,以期回答以下问题:(1)when——什么情境下个体更愿意参与集体行动,(2)who——具有怎样的个性心理特征的群体成员更易受驱动而参与集体行动,(3)how——内在的心理机制是怎样的。

1.1舆论支持(情境因素)与一般自我效能感(个体特征因素)对集体行动的影响

舆论支持是指其他群体成员对特定群体问题的态度或看法,即其他群体成员是否也认为受到不公平的对待,或是否也不同意受到这样的对待[3]。本研究选择舆论支持作为情境因素是因为集体行动的主体是群体,群体内部成员提供的信息是个体对集体不利状况评价与反应的重要依据。个体只有在综合评估各种信息的基础上,将群体问题知觉为不公平,并产生相应的情绪反应,才会促使集体行动发生。

假设1:舆论支持对集体行动有显著的正向预测作用。

社会行为分析的经典框架认为,个体的行为受个体因素与环境因素交互作用的影响[12]。如果将该框架推广到群体水平,我们也会发现,在面对群体问题时,具有类似个体特征的群体成员在不同的情境下会有不同的反应倾向[13];或者在相同情境下,具有不同特质的群体成员也会产生不同的反应[14]。但是以往集体行动研究多从单方面因素来考察对集体行动的影响[15],较少有研究将两者综合起来加以分析。本研究将采用环境与个体交互作用的观点来探讨什么条件下舆论支持对集体行动起促进作用。

自我效能感是Bandura社会认知理论的核心概念,Gibbons和Weingart将自我效能感分为三个层次[16]。在本研究中,我们关注的是一般自我效能感对舆论支持与集体行动关系的调节作用,因为一般自我效能感是 “个体在不同情境下完成任务的一种总体自信程度”[17],是个体具有的较为稳定和重要的特质。高自我效能感的个体动机强,解决问题时努力程度高,在面对群体问题时,由于获得了其他群体成员的支持,会提升其动机水平,以及解决问题的信心,因此参与集体行动的意愿可能会更强烈。与之相对应,低自我效能感的个体在面对挑战和威胁时往往会采取回避策略,而集体行动属于典型的主动应对策略,所以对于低自我效能感的个体来说,无论环境提供的信息支持高低,其参与集体行动的意愿都较低。

假设2:自我效能感调节舆论支持与集体行动之间的关系。具体表现为,对于高自我效能感的个体,舆论支持对参与集体行动的预测作用会更强。

1.2群体愤怒与群体效能的中介作用

以上分析认为舆论支持(外部情境因素)与自我效能感(个体特征因素)会交互影响群体成员参与集体行动的意愿。但其内在心理机制是怎样的?我们认为集体行动双路径模型能够成为联结舆论支持×自我效能感与集体行动的桥梁。

集体行动双路径模型认为集体行动受情绪聚焦路径和问题聚焦路径的共同驱动[3、18]。情绪聚焦路径的代表性群体情绪为群体愤怒,指群体成员在对群体问题进行认知评价后产生的愤怒的情绪体验[3]。大量实证研究表明群体愤怒对集体行动有显著的促进作用[3,19,20]。问题聚焦路径则强调群体效能感对集体行动的驱动[3,21],指群体成员认为通过大家的共同努力可以达成群体目标的信念[3、21]。已有研究表明群体效能感越高,群体成员参与集体行动的意愿越强烈[13、21]。

对应于双路径模型,高自我效能感的个体能够将其他群体成员的意见和态度进行整合,从而评估其面对问题的群体性、公平性和合理性,而这些评估恰恰是群体愤怒——这一应对及行为取向的情绪——产生的前提条件[21、22];同样,高自我效能感的个体擅于整合及利用应激资源,能够将其他群体成员对群体问题的态度和看法转化为应对群体问题的外在支持,从而提升群体效能感和集体行动意愿。而低自我效能感的个体,其回避策略的倾向使得其难以把其他群体成员的支持转化为积极应对取向的群体愤怒和群体效能。

假设3:群体愤怒与群体效能是舆论支持与自我效能感交互影响集体行动的中介变量。

1.3本研究概述

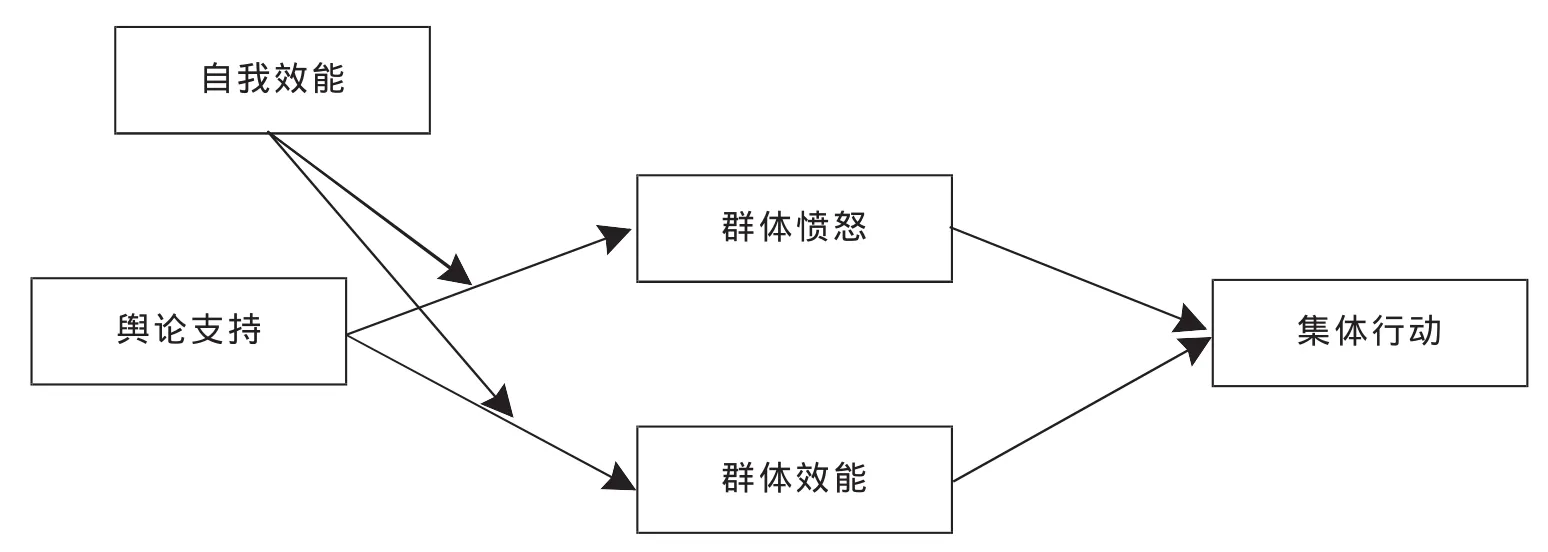

为了检验以上假设,采用实验社会心理学的研究范式,通过文本启动的方式操纵舆论支持,从而探讨情境因素(舆论支持)和个体特质因素(自我效能感)交互对集体行动的影响,以及群体愤怒和群体效能的中介效应机制。模型如图1所示。

图1 研究框架

2 研究方法

2.1被试

来自上海市某所大学共140名在校大学生参与了本实验,其中男性30人(Mage=18.8,SDage=1.93),占21.4%,女性 110人(Mage=19.2,SDage=2.61),占78.6%,这些被试此前均未参加过类似实验。

2.2实验设计

宿舍用电安全一直都是我国高校学生管理工作的重点和难点。特别是在冬季,很多学生会私自使用违章电器,造成火灾隐患,因此有些高校会采取限电方案,一旦宿舍用电瓦数超过一定范围,会自动断电。由于限电措施在很多高校已经实行,且关乎到学生的切身利益,因此本实验以“为保证冬季宿舍用电安全,学校实行限电”为集体行动的研究背景,比较真实可信,且被试的卷入程度较高。

采用单因素两水平的被试间实验设计,自变量为舆论支持(高vs.低),被试被随机分入两种实验情境。

2.3实验程序

本实验包括两个部分:第一部分为自变量的操纵,第二部分为操纵有效性检验以及其他变量的测量。通过改变调查问卷的前面背景信息来实现自变量的操纵。

高舆论支持情境下呈现的调查背景为“……针对学校对宿舍进行限电的决定,我们想要了解一下同学们的态度……调查结果显示82%的同学强烈反对后勤管理部门的决定,大多数学生认为这个决定损害了学生利益,不利于学生的学习和生活。”低舆论支持情境下阅读的材料与高舆论支持的区别是“调查结果显示只有18%的同学反对后勤管理部门的决定,大多数学生认为这个决定是有利于学校和学生安全的。”

所有被试在阅读完成调查背景后,马上开始填答第二部分的调查问卷。

被试填答问卷后,主试向被试解释真正的研究目的,说明之前阅读的信息是为了进行一项心理学研究而虚拟的情境,以消除被试的顾虑。

2.4因变量研究工具

舆论支持操纵有效性检验问卷:改编自van Zomeren等人研究中使用的题目[3],共1题,“我认为XX大学的学生不同意后勤管理部门限电的决定”。

群体愤怒问卷:改编自van Zomeren等人研究中使用的题目[3],共4题,例如,“后勤管理部门冬季限电的决议让我非常愤怒。”(α=0.98)

群体效能感问卷:改编自van Zomeren,Leach等人研究中使用的题目[5],共3题,例如,“我认为我们学生联合起来可以阻止后勤管理部门的决定。”(α=0.87)

集体行动意愿问卷:在参考以往研究的基础上[3,5],并结合本研究中群体问题的特点进行编制,共5题。例如,“我愿意在学校BBS上参与投票,反对后勤管理部门冬季限电的决定。”(α=0.97)

一般自我效能感问卷:选择一般自我效能感量表的部分题目,共6题。例如,“如果我尽力去做,我总能够克服困难。”(α=0.84)

以上问卷均采用Likert7点计分方式(1代表完全不同意,7代表完全同意),并以平均分作为变量的指标。

由于根据问卷得到的是个体层面的数据,而本研究要测量的变量为群体层面的建构,因此需要评价群体成员反应的内部一致性程度。本研究采用群体内部一致性系数Rwg,结果表明群体愤怒、群体效能感和集体行动意愿的Rwg值分别为-0.99、0.72、0.71,均大于0.70,说明群体成员反应的内部一致性程度较高。

接下来使用AMOS 17.0对数据进行验证性因素分析,以检验问卷的结构效度。由于舆论支持问卷只有1道题,所以本研究只检验其他四个问卷。从数据分析的拟合指数来看(χ2/df=1.86,NFI=0.92,GFI= 0.84,CFI=0.96,RMSEA=0.07),问卷具有较好的结构效度。进一步进行共同方法偏差检验,△df=18,△χ2= 28.92,α>0.01,说明加入共同方法因子后,模型并未得到明显改善,可以认为测量中不存在显著的共同方法偏差。

2.5结果

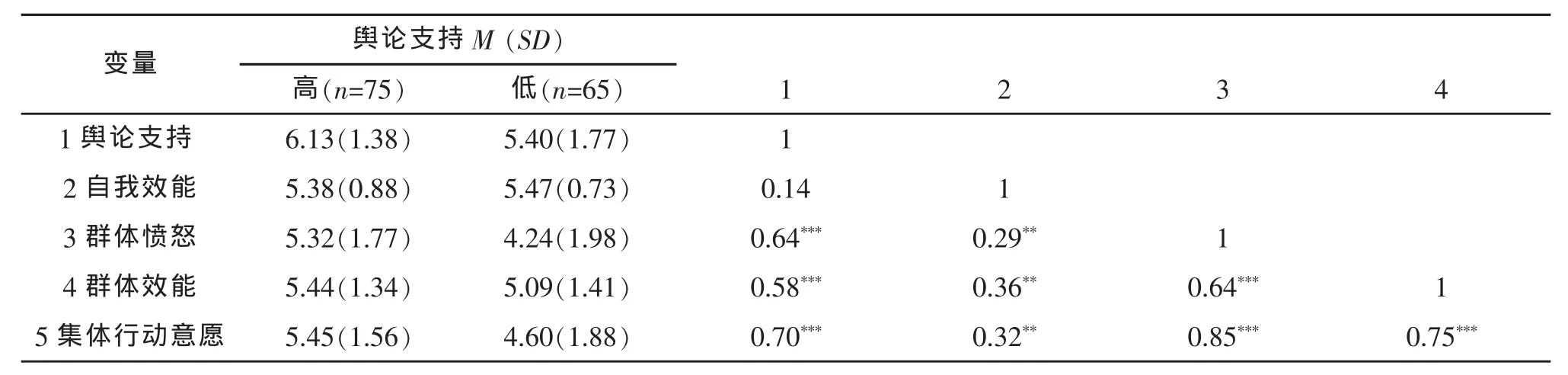

不同实验条件下各变量的描述性统计结果及相关矩阵见表1。

表1 研究变量的统计分析结果

2.5.1操纵有效性检验及对各测量变量的影响

以舆论支持操纵为自变量,以舆论支持问卷的得分为因变量,进行独立样本t检验。结果表明,高舆论支持情境下被试的舆论支持感显著高于低舆论支持情境下(见表1),t(138)=2.70,p=0.008,说明本实验自变量的操纵是有效的。

以舆论支持为自变量,分别以自我效能感、群体愤怒、群体效能和集体行动意愿为因变量,进行独立样本t检验。结果显示,被试在高舆论支持情境下感受到更高的群体愤怒,t(138)=3.41,p=0.001;且表现出更强的集体行动意愿,t(138)=2.61,p=0.01,假设1得到验证。而舆论支持对自我效能感的影响不显著,t(138)=-0.64,p=0.525,即情境因素并没有对被试的一般特质产生影响;对群体效能的影响也不显著,t(138)=1.49,p=0.138,即舆论支持并不会影响群体成员对群体应对问题能力的感知。

2.5.2舆论支持对集体行动意愿的影响:自我效能感的调节效应检验

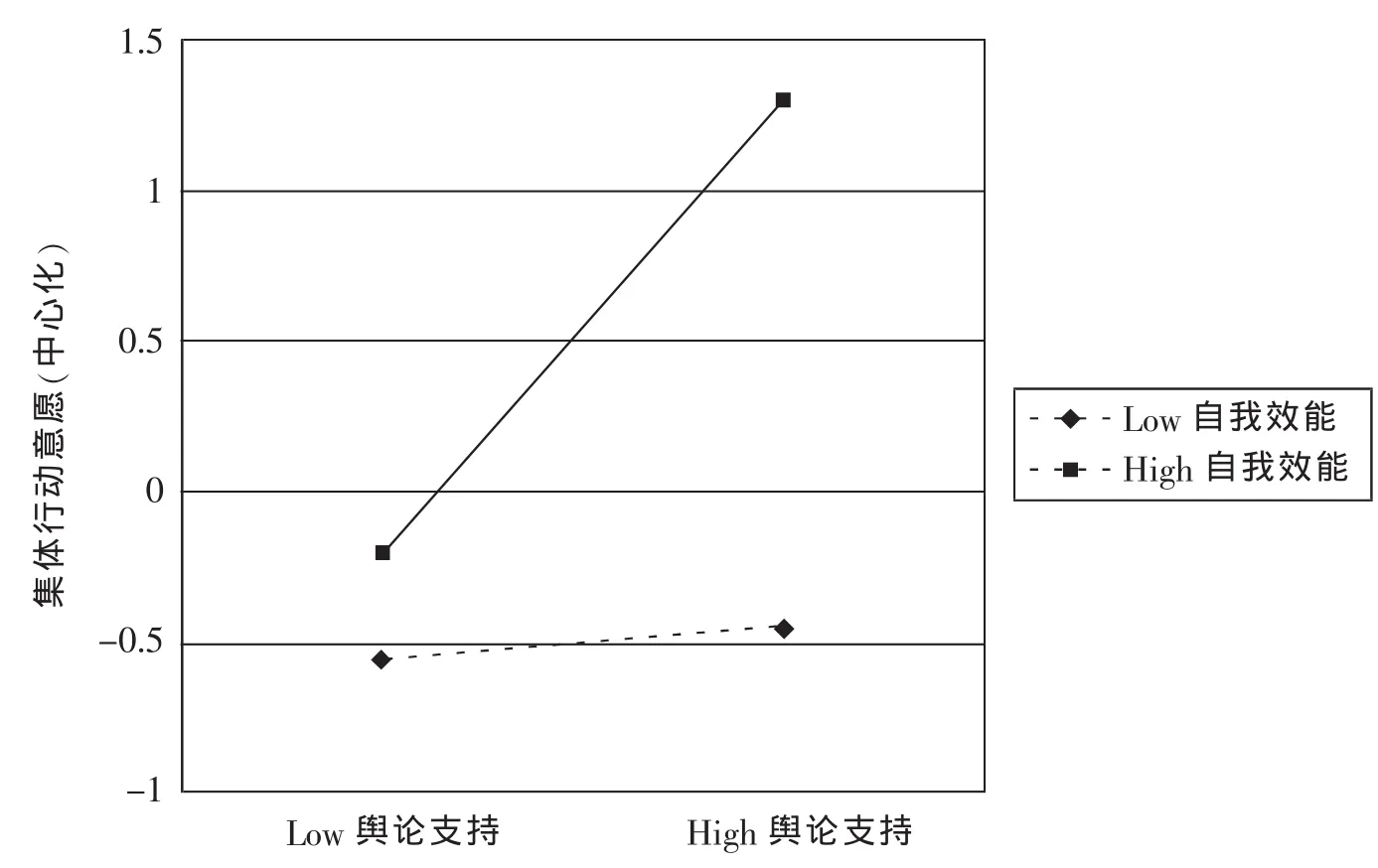

将舆论支持(高/低)分别编码为1和0,其他变量均进行中心化处理;并对性别进行了控制。采用层次回归分析的方法来检验自我效能感对舆论支持与集体行动意愿之间关系的调节作用。方程一,做因变量(集体行动意愿)对性别、自变量(舆论支持操纵)和调节变量(自我效能)的回归;方程二,做因变量(集体行动意愿)对性别、自变量(舆论支持操纵)和调节变量(自我效能)和交互项(舆论支持×自我效能感)的回归。结果显示,加入交互项以后,方程的ΔR2=0.03(p= 0.022),说明自我效能感的调节效应显著。

为了揭示交互效应的实质,根据回归方程分别取自我效能感正负一个标准差的值绘制了简单效应分析图。简单斜率检验表明(如图2所示),对于高自我效能感的个体来说,高舆论支持情境下个体参与集体行动的意愿更强烈(B=1.51,SE=0.38,p<0.001),而对于低自我效能感的个体来说,无论舆论支持高低,其参与集体行动的意愿都比较低 (B= 0.11,SE=0.39,p=0.786)。即,自我效能感对舆论支持与集体行动意愿的关系具有调节作用,假设2得到完全支持。

图2 自我效能感对舆论支持与集体行动意愿的关系的调节作用

2.5.3舆论支持对集体行动意愿的影响:有中介的调节模型检验

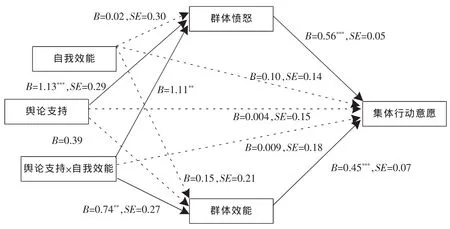

为进一步检验自我效能感调节作用产生的心理机制,即该调节作用是否通过集体行动双路径的中介来影响集体行动意愿,采用Hayes开发的PROCESS Bootstrap程序来进行有中介的调节模型检验[23]。该方法的优点在于可以同时获得四方面的信息[24]:第一,中介变量(群体愤怒和群体效能)在自变量(舆论支持)与调节变量(自我效能感)对因变量(集体行动意愿)的交互影响中是否发挥中介作用,以及中介作用的大小;第二,调节变量不同水平下(高自我效能感vs.低自我效能感)是否存在不同的中介效应,及在不同水平下具体的中介效应大小,由于可以将调节变量不同水平下的中介分析置于同一个模型中,因此可以有效避免数据遗漏;第三,调节变量不同水平下,自变量对因变量的直接作用是否显著及直接作用的大小;第四,数据结果直接给出自变量、调节变量和交互项对中介变量的回归模型,及自变量、调节变量、交互项和中介变量对因变量的回归模型(如图3所示)。

本研究中bootstrap分析是基于5000个bootstrap样本。结果显示,在95%置信区间下,群体愤怒和群体效能确实中介了舆论支持和自我效能感对集体行动意愿的交互影响。bootstrap检验显示,群体愤怒和群体效能的置信区间分别为 (1.10,1.13)和(0.05,0.69),均不包括0;其中群体愤怒的中介效应大小为0.62,群体效能的中介作用大小为0.33。进一步按照均值加减一个标准差,区分了高、低两种自我效能感程度,分析了不同程度自我效能感情况下舆论支持对集体行动影响中群体愤怒和群体效能的中介效应,数据结果表明:对于高自我效能感的个体来说,群体愤怒和群体效能的中介效应显著,置信区间分别为(0.62,1.80)和(0.17,0.86),均不包括0,群体愤怒的中介效应为1.14,群体效能的中介效应为0.45;在控制了群体愤怒和群体效能的中介作用后,舆论支持对集体行动意愿的直接作用不再显著,B=-0.07,SE=0.21,p=0.741;而对于低自我效能感的个体来说,群体愤怒(95%BCI=[-0.37,0.72])和群体效能(95%BCI=[-0.43,0.26])的中介作用均不显著,区间均包括0;且此时舆论支持对集体行动意愿的直接作用不显著,B=0.08,SE=0.20,p=0.698。从以上结果来看,假设3得到了支持:群体愤怒与群体效能是舆论支持与自我效能感交互影响集体行动的中介变量。

图3 有中介的调节效应模型

3 讨论

3.1舆论支持对集体行动意愿的影响

本研究采用实验法操纵舆论支持,来直接检验舆论支持与集体行动之间的因果关系。与van Zomeren等人的研究中探讨学费上涨问题的结果一致[3],发现在中国文化背景下,在面对不同的群体问题时,舆论支持仍然是集体行动产生的促进因素,再次补充了来自不同文化背景下的证据,增加了舆论支持与集体行动之间关系的概化性,凸显出其在集体行动宣传、组织及发生、发展中的重要作用。很多时候大家没有团结起来共同面对和解决群体问题,可能就是因为彼此信息不通畅,不知道自己的看法是否具有代表性,或其他群体成员是否有相同或相似的看法和意愿。因此在动员群体成员参与集体行动的过程中,群体的成员彼此也可以通过让其他群体成员知道自己对群体现状的态度以及行动的意愿,来影响整个群体的集体行动意愿。

3.2一般自我效能感的调节作用

本研究运用情境和个体交互作用的观点探讨了舆论支持促进集体行动产生的条件,即检验了自我效能感对舆论支持与集体行动之间的关系是否具有调节作用。结果发现,对于低自我效能感的个体,舆论支持对集体行动意愿的预测作用不显著;只有对高自我效能感的群体成员,舆论支持与集体行动意愿才呈显著正相关。也就是说自我效能感对舆论支持对集体行动的促进作用具有“增强”效应。这一结果也能够很好地解释,为什么即使面对严重的群体问题,还是有很多群体成员不容易被动员或不会站出来与其他群体成员共同解决群体不利状况。同时也提示我们,应该用个体特质和环境交互作用的观点来理解、动员和组织集体行动。

3.3群体愤怒与群体效能的中介作用

本研究以集体行动双路径模型为理论基础,探讨了自我效能感对舆论支持与集体行动之间关系的调节效应的内在心理机制。研究发现,对于自我效能感较高的个体,舆论支持与群体愤怒、群体效能存在显著正相关。此时,其他群体成员认为群体受到不公平的对待,激发了个体更强的群体愤怒情绪,并且将这些信息知觉为群体成员的“共同联盟”,提升群体效能感,从而更愿意参与集体行动。而对于自我效能感较低的个体,舆论支持与群体愤怒、群体效能的相关不显著。

综上所述,本研究在集体行动双路径模型的基础上,以个体与环境交互为研究视角,提出了有中介的调节模型,比较深入地描绘了舆论支持与集体行动之间的关系及其作用机制。既说明舆论支持是集体行动成行的促进因素,又初步阐明了舆论支持发挥作用的条件,还揭示了舆论支持对不同自我效能感的个体影响不同的重要原因,从而丰富了集体行动研究的视角。

4 结论

舆论支持是集体行动产生的促进因素。

自我效能感对舆论支持与集体行动之间的关系具有增强的调节效应。

群体愤怒和群体效能是自我效能感调节舆论支持与集体行动关系的中介变量。

1Wright S C,Taylor D M,&Moghaddam F M.Respondingtomembershipina disadvantagedgroup:From acceptance to collective protest.Journal of Personality and Social Psychology,1990,58(6):994-1003.

2van Zomeren M,&Iyer A.Introduction to the social and psychological dynamics of collective action.Journal of Social Issues,2009,65(4):645-660.

3van Zomeren M,Spears R,Fischer A H,et al.Put your money where your mouth is!Explaining collective action tendencies through group-based anger and group efficacy.Journal of Personality and Social Psychology,2004,87(5):649-664.

4Lazarus R S.Emotion and adaptation.New York,NY:Oxford University Press,1991.

5van Zomeren M,Leach CW,&Spears R.Does group efficacy increase group identi cation?Resolving their paradoxical relationship.Journal of Experimental Social Psychology,2010,46(6):1055-1060.

6van Zomeren M,Spears R,&Leach C W.Exploring psychological mechanisms of collectiveaction:Does relevance of group identity influence how people cope with collective disadvantage?British Journal of Social Psychology,2008,47(2):353-372.

7van Zomeren M,Spears R,&Leach C W.Experimental evidence for a dual pathway model of coping with the climate crisis.Journal of Environmental Psychology,2010,30(4):339-346.

8Tausch N,Becker J C,Spears R,et al.Explaining radical group behavior:Developing emotion and efficacy routes to normative and non-normative collective action.Journal of Personality and Social Psychology,2011,101(1):129-148.

9DuncanLE,&Stewart AJ.Personal political salience:The role of personality in collective identity and action.Political Psychology,2007,28(2):143-164.

10Giguère B,&Lalonde R N.Why d o s tudents s trike?Direct andi ndirect d eterminants of Collective a ction p articipation.Political Psychology,2010,31(2):227-247.

11Kim E,Kwak D H,&Yun M.Investigating the effects of peer associationandparental influence on adolescent substance use:Astudy of adolescents in South Korea.Journal of Criminal Justice,2010,38:17-24.

12Lewin K.A dynamic theory of personality.New York,NY,US:McGraw-Hill:1935.

13Hornsey M J,Jetten J,McAuliffe BJ,et al.The impact of individualist and collectivist group norms on evaluations of dissenting groupmembers.Journal of Experimental Social Psychology,2006,42(1):57-68.

14Becker J C,Tausch N,Spears R,et al.Committed dis(s)idents:P articipation in radical collective ac tion fosters disidentification with the broader in-group but enhances political identification.Personality and Social Psychology Bulletin,2011,37(8):1104-1116.

15Zaal M P,Laar C V,Ståhl T,et al.By any means necessary:The effects of regulatory focus and moral conviction on hostile and benevolent forms of collective action.British Journal of Social Psychology,2011,50(4):670-689.

16Gibbons D E,&Weingart L R.Can I do it?Will I try?Personal efficacy,assigned goals,and performance norms as motivators of individual performance. Journal of AppliedSocial Psychology,2001,31:624-648.

17Schwarzer R,Babler J,Kwiatek P,et al.The assessment of optimisticself-beliefs:Comparisonof theGerman,Spanish,and Chinese versions of the general self-efficacy scale.Applied Psychology:An International Review,1997,46(1):69-88.

18van Zomeren M,Leach C W,&Spears R.Protesters as“passionate economists”:A dynamic dual pathway model of approach coping with collective disadvantage. Personality and Social Psychology Review,2012,16(2):180-199.

19Leonard D J,Moons W G,Mackie D M,et al.We’re mad as hell and we’re not going to take it anymore:Anger self-stereotyping andcollective action. Group Processes and IntergrouPrelations,2011,14:99-111.

20Stürmer S,&Simon B.Pathways to collective protest:Calculation,identificationoremotion?Acritical analysis of the role of group-based anger in social movementparticipation.JournalofSocialIssues,2009,65(4):681-705.

21Mummendey A,Kessler T,Klink A,et al.Strategies to cope with negative social identity:Predictions by social identity theory and relative deprivation theory. Journal of Personality and Social Psychology,1999,76(2):229-245.

22Walker I,&Smith H J.Relative deprivation:Specification,development,andintegration.Cambridge,England:Cambridge University Press,2002.

23Hayes AF.An introduction to mediation,moderation,and conditional process analysis:A regressionbased approach.New York:Guilford Press,2013.

24陈瑞,郑毓煌,刘文静.中介效应分析:原理、程序、Bootstrap方法及其应用.营销科学学报,2013,9(4):120-135.

Opinion Support and Collective Action:A M ediated Moderation Model

Shi Jing,Cui Lijuan

(School of Psychology and Cognitive Science,East China Normal University,Shanghai 200062)

To expl ore the social-psychological mechanism of collective action from the person-environment interactive perspective,this study explored a mediated moderation model based on dual pathway model of coping with collective disadvantage.In the experiment,we manipulated opinion support to investigate the impacts of opinion support,self-efficacy,group-based anger and group efficacy on collective action.The results indicated that:(1)O pinion support was a stimulus of collective action;(2)S elf-efficacy moderated the effect of opinion support on willing to take part in collective action.For those participants with high self-efficacy,participants in the high opinion support condition reported significantly higher collective action intentions.However,for those participants with low self-efficacy,opinion support was not associated with collective action intentions;(3)G roup-based anger and group efficacy mediated this moderation effect.

collective action;opinion support;self-efficacy;group-based anger;group efficacy

华东师范大学优秀博士学位论文培育行动基金(py2014005),教育部人文社会科学规划基金项目(11yja190001)。

崔丽娟,女,教授,博士。Email:ljcui@psy.ecnu.edu.cn