青少年的同伴交往:线上与线下的交互

2016-10-21张永欣杜红芹牛更枫

张永欣 杜红芹,2 丁 倩 牛更枫 杨 帅

(1华中师范大学心理学院,湖北省人的发展与心理健康重点实验室/青少年网络心理与行为教育部重点实验室,武汉 430079;2新乡医学院心理学系,新乡 453003;3重庆邮电大学,教育发展研究院/网络社会发展问题研究中心,重庆 400065)

青少年的同伴交往:线上与线下的交互

张永欣1杜红芹1,2丁倩1牛更枫1杨帅3

(1华中师范大学心理学院,湖北省人的发展与心理健康重点实验室/青少年网络心理与行为教育部重点实验室,武汉 430079;2新乡医学院心理学系,新乡 453003;3重庆邮电大学,教育发展研究院/网络社会发展问题研究中心,重庆 400065)

互联网时代,基于网络的线上交往正在与基于面对面的线下交往逐渐融合,成为青少年同伴交往与社会性发展的另一重要背景。文章介绍了线上交往的匿名性、超越时空性、继时性和存档性等典型特点对人际交往的意义,指出青少年的线上交往主要是熟人交往,描述了青少年网络友谊形成的过程及影响因素,并对线下同伴交往与线上同伴交往的关系进行了讨论,指出未来研究应进一步探究线下交往与线上交往的交互影响,探讨不同的交往情境和网络环境的独特作用,线上交往的个体差异,以及对具体的线上社交平台中的人际关系特点进行更加深入的研究。

青少年;线上交往;线下交往;网络友谊

1 引言

交往是人类社会活动的基本形式之一[1]。互联网是当前发展人际关系的最流行的媒介,网络上的人际交往成为网络使用者最主要的活动之一。据中国互联网络信息中心(CNNIC)第36次统计报告显示,截至2015年6月底,我国网民规模达6.68亿,网络普及率为48.8%;同时,25岁以下的青少年网民(过去半年内使用过互联网的)依然是我国网民的主力军,他们在网络使用上的表现非常活跃,尤其是网络交往(也即线上交往)[2]。网络交往作为一种新的社会互动方式,深刻而广泛地影响着青少年的发展。青少年在网络世界中得到了更多的发展,同时也面临了更多的问题[3]。

网络交往的涵义有广义和狭义之分。从网络使用者角度看,广义的网络交往就是 “互联网使用行为”(Internet Use Behavior),指利用互联网进行各种活动的行为;从狭义上看,网络交往是网络使用行为的一种,主要指人与人通过计算机以及互联网进行人际互动,也就是“人—机—人”模式[4]。国外学者使用多种概念来界定网络交往,比如,“计算机媒介沟通”(Computer-Mediated Communication,简称CMC)、“在线交流”(Online Communication)、“网上关系”(Online Relating)、“网络社会交互”(Social interaction on the Internet)等,它们反映的是一个信息传递的过程。本文中讨论的网络交往确切意义是指发生在网络上的人际关系互动,也被称为线上交往,而传统的面对面交往也就相应地被称为线下交往。

2 网络空间和线上交往的特性

互联网突破了传统人际交往媒介的局限。网络空间既是互动媒介,同时也是一个自我呈现的媒介,它充分结合了人际交往的两大功能:互动性和自我呈现[5]。青少年[6]与大学生[7]目前是互联网使用的主要群体,他们比成人花更多的时间上网并且更多地在网上进行社交活动。作为沟通方式的一种,线上人际关系和线下的“面对面”人际关系在许多方面比较相似,但是,线上交往与线下交往之间确实也存在种种实质上的差异[8]。

2.1匿名性

在网络空间里,人际交往建立在数字信息交流的基础上,不再具有日常交往的可触性和可感的时间位置,线上交往的主体不可避免要遭遇“视觉匿名性”[9]。视觉匿名又引发了网络信任、自我表露和“门槛特征”等问题。一方面,由于身份隐藏导致人际信任度降低,一部分人认为线上交往具有随意性,线上关系是不可靠的、肤浅的、无意义的。另一方面,由于身份隐匿使得自我表露的可控性增加。在网络上,人们可以决定何时、如何展示自我[10]。一个人可以通过邮件交朋友,在社交网站展示修饰过的形象照,也可以使用笔名在网络社区发布帖子。正是由于线上交往的匿名性,线上关系中的人们常常有更高的自我表露。在网络中,个人可以自由地选择自己的姓名、性别、形象甚至交往环境等,带有强烈的虚拟色彩。网络作为信息交流的平台是一个开放的系统,参与其间进行交流的人群没有受到任何限制。在现实社会的人际交往中,人际社会关系的形成受着外貌、能力、邻近、相似、互补、熟悉、互惠等因素的影响,然而在网络上,任何年龄、性别、种族、民族、国籍、职业、文化背景的人们,都可以自由平等地交流。

2.2超越时空性

地理距离在网络上不复存在[11]。理论上讲,网络可以让人们在任何时候任何地方通过各种方式 (聊天室、社交网站、网上商城等)进行各种形式的沟通和交流,就仿佛现实中的“见面”。也可以让分离两地的家人、朋友保持联系(比如通过电子邮件),彼此提供心理支持,维持亲密感。网络在线使“身体不在场”的交往成为现实[5]。

2.3继时性

线上交往的时间限制较弱,不像面对面交往必须要发生在真实的时空里,网络交往常常是不同时性的(继时性)。一个人可以用一个小时来写邮件,然后在几天后收到回信。线上交往的这个特点使得人们对自我展示和表达拥有了最大限度的掌控权,也因为此,往往出现一种“hyper-personal”的现象,比如对他人的印象进行理想化想象[12]。

2.4可存档性

线上交往具有可存档性 (例如上传到网络上的内容通常可以无限定地被保留)、可恢复性(例如,使用搜索引擎,可以很容易地将信息重新提取)和可弥补性[13]。线上交往的这一特性具有强烈的心理和社会意义。

3 青少年线上交往的形式和对象

线上交往方式花样繁多,影响较大的包括即时通信(IM)、电子邮件(E-mail)、电子公告牌(BBS)、博客(Blog)、交往网站(SNS)、在线游戏以及各种网络社区等,其中以青少年使用最多。同伴群体最集中的网络交往方式有社交网站(非同步交往)和即时通讯(同步交往)[5]。本文主要探讨青少年通过这两种线上交往方式进行的信息和情感交流,及其对线下人际关系和社会适应的影响。

3.1即时通讯(IM)

根据CNNIC2015年的调查,现今我国即时通讯网民使用率上升到90.8%,其规模达到6.06亿人,即时通讯成为网络交往最重要的方式[2]。即时通讯是指能够即时发送和接收互联网消息等的业务,最初只能通过文字传递消息,后来在文字基础上加入了更有利于表达交往各方情感情绪的符号系统,还可以借助语音来进行交流。使用者可以根据自己的喜好与特定的对象交谈,也可以与多个对象交谈,可以选择与陌生人交流,也可以和熟悉的朋友家人进行交流。与面对面交往不同的是,使用者可以使用自己真实姓名和身份,也可以匿名。

3.2社交网站(SNS)

SNS,全称Social Networking Services,也称Social Network Site,即“交往网站”或“社交网站”。社交网站的主要功能是交友和分享信息。它创建了一个公共平台,每个用户拥有自己的个人主页以自由地自我展示,并能够浏览他人的网页进行网络交际[14]。社交网络的其他公共空间的功能(比如游戏、投票、论坛、分享、交易等)也方便了用户与亲朋好友的自由沟通与互动。交往网站的用户关系可以由现实延伸也可以在网络平台上逐渐培养,用户可以通过多种方式与他人构建关系,进行互动。交往网站的发展验证了 “六度分隔理论”(Six Degrees of Separation),即“人际关系脉络方面你必然可以通过不超出六位中间人间接与世上任意先生女士相识”。基于“朋友的朋友是朋友”的原则,个体的交往圈会不断地扩大和重叠并最终形成更大的交往网络。在国外,Facebook是最受欢迎的社交网站,国内相似的网站有人人网、微博、QQ空间等,广受网络用户尤其是青少年群体的欢迎。

值得注意的是,随着技术的进步,SNS的社会化功能逐步强大,提供了人与人、人与机构、人与社会的互动。随着网络交往环境不断的发展和更新,以往探讨的匿名性、基于文本的局限等特征值得进一步讨论,网络交往环境将越来越能够满足人们的交往需要。

3.3青少年线上交往对象

国外研究表明,青少年使用即时通讯主要是维持已有的人际关系,比如与现实朋友谈论学校生活、八卦和爱好等[6,15,16]。国内学者黄少华对浙江、湖南、甘肃三省青少年的线上交往的调查也显示,QQ、MSN等实时聊天工具是使用率最高的交往工具,达到73.4%。而交往的对象比例最高的是“现实生活中熟悉的周围朋友”(58.3%),其次是“在外地工作或学习的朋友”(33.0%),而“在网上偶然碰到的陌生人”只占7.7%[5]。在青少年与社交网站的研究中,女孩自我报告更多地使用社交网站与现实同伴 (不论是经常见面的或不常见面的)保持联系,而男生则更多建立新的关系和结交新朋友[17]。可见,熟人关系在网络社交中依然是主体,但是陌生人交往也确实存在。由于陌生人交往在现实生活中的限制性,因此研究青少年在网络上的陌生人交往有特殊的意义。其次,性别差异反映了一定的社会文化要求和性别刻板印象,也值得深入研究。

此外,网络中的青少年异性交往也颇受关注。岑国桢对166名14~16岁的网络使用者的调查显示,被试的网友中异性约占3/4,男性被试的异性网友约占79%,女性被试的异性网友约占70%[18]。研究者认为,高比例的异性朋友可能与青春期性意识的萌发有一定的联系,并且网络交往的特性为青少年的异性交往提供了更多自主的机会。

4 青少年网络友谊的形成

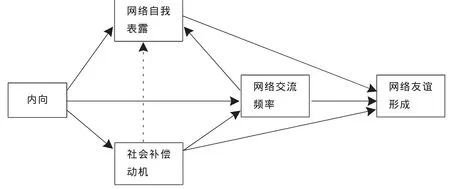

随着青少年的线上交往蓬勃发展,研究者对青少年的网络关系的研究进一步深入。针对网络友谊的形成机制以及影响因素等问题,Peter等人提出了一个网络友谊形成模型,具有较强的解释力[19]。他们认为,网络友谊形成受到四个因素的影响:人格(内向/外向)、网络自我表露、社会补偿动机以及网络交流的频率(如图1所示)。外向青少年的网络自我表露和交流更频繁,因此有利于网络友谊的形成[19],支持了“富者更富”理论[20]。相反,内向青少年是基于补偿现实中匮乏的社交技能而产生强烈的在线交流的动机,这也增加了他们网络交友的机会。强烈的补偿动机导致内向者的网络交流频率和自我表露增加[16,21-23],从而更容易形成网络友谊[24]。此外,自我认同的需要以及父母监控也是影响网络友谊形成的重要因素。

图1 青少年网络友谊形成模型

4.1自我表露与人格

自我表露是 “向他人揭露个人信息的行为”[25]。自我表露对于友谊形成非常重要,不论是在现实中还是在网络中[26]。网络的匿名性和社会线索的缺乏常常导致个体在线上关系中更高的自我表露。线下的自我表露常面临被拒绝、被嘲笑、遭反对等各种风险,而线上交往以“身体不在场”的特性使这些风险大大降低[8]。线上自我表露通常对内向者尤为重要,内向者认为网络自我更接近“真实自我”,通过网络可以更自由地表达自己,特别是女性[26]。越是内向的青少年线上自我表露会越多,也更多地促成了他们的网络友谊的形成[19]。此外,女生认为线上交流更加舒服,且她们比男生报告了更高的社交焦虑[27]。

4.2自我认同

青少年的自我认同是在与他人的交往过程中建立起来的,这些交往的特征有助于决定自我认同的不同方面的显著性,以及能够和谐共存的程度。国外有研究者指出,虚拟交往和网络空间被看作是青少年进行交往的另一个广阔场所,在此过程和空间中青少年能够发展他们的自我认同和自我概念[28,29]。

4.3父母监控

在网络空间,父母监控对青少年网络行为的影响被最小化。处于青春期的青少年更愿意与同伴分享心中的秘密而不是父母,网络恰好为他们提供了一个安全而又隐私的基地。大部分青少年将网络视为个人空间,在这里可以自由行动和表达[30]。通过网络,青少年可以避开父母的监视和控制,维护私人空间,他们在这里用自己喜欢的方式表达自我,自由地与同伴交流和分享。

5 青少年线上交往与线下交往的关系

5.1网络友谊与线下友谊的质量比较

通常研究者将网络友谊与线下友谊做比较。根据人际关系的核心品质,网络友谊与线下友谊的比较涉及以下四个方面:亲密度、信任度、可持久性、关系满意度[31]。传统观点认为线上交往基于文本,缺乏声音和个人特征等线索,拉远了沟通双方的距离,质量远不如面对面的线下交流[32]。另一种观点认为线上交往的匿名性和“低门槛”等特征增加了个体的自我表露,高自我表露会促进亲密感,也使个体更容易与交往对象建立关系[26],这些研究显示出网络友谊也可以像线下友谊那样亲密和有意义。此外,青少年对网络友谊质量的感知存在个体差异,高社交焦虑者的网络人际关系适应性和满意度更高[27]。有趣的是,网络友谊质量也存在性别差异:网络友谊中女孩比男孩体验到更多的亲密,网络异性友谊质量要比同性友谊质量高得多[33]。

5.2线下交往对线上交往的预测

不乏一些研究考察线下人际关系对网络使用行为的预测力。雷雳和伍亚娜的研究发现,同伴依恋与其网络使用存在显著相关,青少年与同伴的疏离程度可以正向预测其对社交服务的使用偏好和病理性网络使用[34]。一项纵向研究表明,13~14岁时适应良好的青少年在20~22岁时会更多地使用网络社交服务,且线下的同伴关系、友谊质量以及行为适应可以预测20~22岁时个体在线上交往中的关系质量和行为问题[35]。也就是说,个体早期的线下同伴交往会在成年早期的线上交往中重现。那么,线下同伴交往如何影响线上交往呢?有证据表明,面对面交往中不自在的个体更喜欢通过网络进行线上交往,而喜欢面对面交往的个体更倾向于通过网络获取信息[36]。而另一种观点认为,线下社交活跃的青少年在线上关系中也表现活跃,线下的社交退缩者则相反[35]。也就是说,真相是:“一只狗在网络上依然是一只狗。”

5.3线上交往对线下交往的影响

线上交往带来的负面影响总是首先引起人们的关注。早期研究大多认为线上交往必然挤占线下社会活动时间、与亲戚和朋友交流的时间,从而缩小线下交往圈。线上交往依赖程度能够显著正向预测线下人际交往的困扰程度[37]。青少年过度上网交友会导致社会孤立和社会焦虑,也导致其与家人和朋友的关系变得更弱[38]。并且由于线上沟通大多数只限于志趣相投的人,可能降低人们对不同他人的容纳以及忍受。

然而,网络在发展,人们的认识也在改变。很多网络使用者认为网络能够改善他们的生活,甚至能提供与他人互动的必要链接[39]。一项研究调查了大学生的Facebook使用时间与社团活动参与程度的关系,发现Facebook具有加强社会交流、增加社会资本的功能[40]。社交网站中来自朋友的正面评论与青少年的良好适应也存在相关[16]。另一项对66名网络聊天室使用者的研究发现,健康的线上人际关系能对线下人际关系进行有益的补充[23]。一些研究者认为,线上交往扩展了远距离的社会交往圈子,实际上不仅增进了个体与亲戚朋友的面对面互动,也增加了其社会资本[41]。

5.4线上交往对心理健康的影响

一些研究表明,线上交往具有积极的心理效应。例如,线上交往可以显著地降低孤独和抑郁,提高个体自尊和知觉到的社会支持[42]。对于那些在癌症治疗和康复中积极配合的青少年,网络中的专题讨论区和在线支持小组是他们实现自我帮助的有效工具,在线支持网络对他们提供的心理支持具有重要的临床意义[43]。虽然一些研究者认为在虚拟空间里得不到实际的帮助,人们对支持的感受不强,但是越来越多的研究证实了网络社会支持的作用:在虚拟空间里更容易找到所需要的人(如经历相似者),人们可以更好地沟通、分担忧愁、减轻压力,可以切实地感到他人的支持。并且来自虚拟空间的支持有其独特的优点:可以不用回报、可以获得更广泛支持、可以随时寻求帮助等[44]。国内学者梁晓燕探索了青少年网络社会支持的结构,它是一个确实存在的多维结构,包括友伴的支持、信息支持、情感支持、工具性支持,且网络社会支持与现实支持有相似之处[45]。

当然,线上交往是一把双刃剑。也有许多研究者证明了互联网的使用对用户的孤独感、抑郁和生活满意度有着消极影响[46]。线上交往与网络成瘾的相关研究表明,即时通信和聊天室聊天与青少年6个月后的网络成瘾呈正相关[47]。虚拟社交提供了利用网络来逃避现实生活中人际关系的不协调的途径,是导致学生网络成瘾倾向的最大影响因素[48]。线上交往甚至会对网络使用者的个性发展产生消极的影响[49]。也有研究进一步指出,并不是线上交往,而是与陌生人的线上交往和心理健康之间呈负相关,但是对于孤独的青少年来说,不论是否与陌生人交往,线上交往都是不利的[50]。

6 小结与展望

McKenna和Seidman认为,网络使用没有绝对的效应,虽然线上人际交往具有转换和迁移的作用,但是这些依赖于人格和动机的个体差异,也依赖于他们所依附的网上群体[51]。也就是说,网络本身和线上交往都没有问题,而是网络使用会出问题。线上与线下的交往并没有明显的、绝对的界限,至少在青少年中是这样[52]。已有的许多关于青少年的网络研究支持这样一种观点:网络使用者线上活动是他们的线下生活在网络世界中的一种心理体验的拓展,线上世界和线下世界是相联系的[53]。关于社交网站的研究已经开始关注到,线上世界和线下世界或许是相联结的,线上社交与线下社交是彼此交互的[14,54]。

想要拥有健康和平衡的生活,每个人都需要人际联系、社会认可、社会支持以及归属感。而青少年时期的个体所面临的两个重要的发展任务,一是发展归属感和认同感,二是发展新的有意义的人际关系。互联网使用有助于完成这两个发展任务。青少年在网络上利用社交媒介可以很方便地实现各种交往和人际联接,甚至形成网络社会支持,获得亲密感和归属感。线上交往还促进了青少年的同一性实验,即在网络环境中通过自我表征和自我探索构建同一性[29]。由此可见,青少年的线上交往值得更多的重视,虽然过度使用会损害其社会功能,但是一味地反对、禁止青少年使用互联网社交服务只能适得其反,了解他们并因势利导,使他们正确对待、健康使用网上社交服务就显得尤为重要。而了解不同的社交情境中的交往特点、交往动机,以及使用者的个体差异就成为有效指导的必要途径,也是未来研究者应该探索的方向。

1马淑红,刘建城.网络时代交往方式的变革及影响.长治学院学报,2008,25(4):90-92.

2中国互联网络信息中心.第36次中国互联网络发展状况统计报告,2015.引自 http://www.cnnic.net.cn/ dtygg/dtgg/201101/P020110119328960192287.pdf

3曾燕波.虚拟世界中青少年的生存与发展.社会科学,2007,9:82-89.

4陈秋珠.赛博空间的人际交往.吉林大学博士学位论文,2006.

5黄少华.青少年网民的网络交往结构.兰州大学学报(社会科学版),2009,37(1):70-78.

6Boneva B S,Quinn A,Kraut R,et al.Teenage communication in the instant messaging era.Computers,Phones,and the Internet:Domesticating Information Technology,2006:201-218.

7Jones S.The i nternet goes to college.Washington D C:Pew Internet&American Life Project.Retrieved June,2008,fromhttp://www.pewinternet.org/pdfs/ PIP_College_Report.pdf

8Piazza J,Bering J M.Evolutionary cyber-psychology:Applying an evolutionary framework to i nternet behavior.Computers inHumanBehavior,2009,25(6):1258-1269.

9Joinson A N.Understanding the psychology of internet behaviour:Virtual worlds,real lives.London:Palgrave Macmillan,2003.

10Qian H,Scott C R.Anonymity and self-disclosure on weblogs.Journal of Computer-MediatedCommunication,2007,12(4):1428-1451.

11Lea M,Spears R.Love at fi rst byte?Building personal relationships over computer networks.InJ T Wood&S Duck(Eds.),Understudied relationships:Off thebeatentrack.NewburyPark,CA:Sage,1995:197-233.

12Walther J B.Selective self-presentation in computermediated communication:Hyperpersonal dimensions of technology,language,andcognition.Computersin Human Behavior,2007,23(5):2538-2557.

13Viégas F B.Bloggers’expectations of privacy and accountability:An initial survey.Journal of Computer‐Mediated Communication,2005,10(3),article 12.

14Boyd D&Ellison N B.Social network sites.Definition,history and scholarship.Journal of Computer-Mediated Communication,2007b,13(1):210-230.

15Gross E F.Adolescent i nternet use:What we expect,what teens report.Journal of AppliedDevelopmental Psychology,2004,25(6):633-649.

16Valkenburg P M,Peter J.Preadolescents’and adolescents’online communicationandtheir closeness to friends.Developmental P sychology,2007,43(2):267-277.

17Lenhart A,Madden M.Social networking websites and teens:An overview.Washington,DC:Pew Internet& AmericanLifeProject.RetrievedAugust 9,2007,fromhttp://www.pewinternet.org/pdfs/PIP_SNS_Data_Memo_Jan_2007.pdf

18岑国桢.青少年学生网络交友及其心理健康状况调查.中国学校卫生,2006,26(6):488-489.

19Peter J,Valkenburg P M,Schouten A P.Developing a model of adolescent friendship formation on the i nternet.CyberPsychology&Behavior,2005,8(5):423-430.

20Desjarlais M,Willoughby T.A longitudinal study of the relation between adolescent boys and girls’computer use with friends and friendship quality:Support for the social compensation or the rich-get-richer hypothesis?Computers in Human Behavior,2010,26(5):896-905.

21Campbell A J,Cumming S R,Hughes I.Internet use by the socially fearful:Addictionor therapy?CyberPsychology&Behavior,2006,9(1):69-81.

22Peris R,Gimeno M A,Pinazo D,et al.Online chat rooms:Virtual spaces of interaction for socially oriented people.CyberPsychology&Behavior,2002,5(1):43-51.

23Peter J,Valkenburg P M,Schouten A P.Characteristics and motives of adolescents talking with strangers on the i nternet.CyberPsychology&Behavior,2006,9(5):526-530.

24WolakJ,Mitchell KJ,Finkelhor D.Escaping or connecting?Characteristics of youth who formclose online relationships.Journal of A dolescence,2003,26(1):105-119.

25Archer J L.Self-disclosure.In:Wegner D&R Vallacher(eds.),Theself insocial psychology(pp. 183-204).London:Oxford University Press,1980.

26McKenna K Y A,Green A S,Gleason M E J.Relationship formation on the i nternet:What’s the big attraction?Journal of S ocial I ssues,2002,58(1):9-31.

27La Greca A M,Lopez N.Social anxiety among adolescents:Linkages with peer relations and friendships. Journal of A bnormal C hild P sychology,1998,26(2):83-94.

28Maczewski M.Exploring identities through the i nternet:Youth experiences online//Child and Youth Care Forum.Kluwer Academic Publishers-Plenum Publishers,2002,31(2):111-129.

29柴晓运,龚少英.青少年的同一性实验:网络环境的视角.心理科学进展,2011,19(3):364-371.

30Aslanidou S,Menexes G.Youth and the i nternet:Uses and practices in the home.Computers&Education,2008,51(3):1375-1391.

31Cheng G H L,Chan D K S,Tong P Y.Qualities of online friendships withdifferent gender compositions and durations.Cyber Psychology&Behavior,2006,9(1):14-21.

32Kiesler S,Siegel J,McGuire T W.Social psychological aspects of computer-mediated communication.American P sychologist,1984,39(10):1123.

33Valkenburg P M,Peter J.Internet communication and its relation to well-being:Identifying some underlying mechanisms.Media Psychology,2007,9(1):43-58.

34雷雳,伍亚娜.青少年的同伴依恋与其互联网使用的关系.心理与行为研究,2009,7(2):81-86.

35Mikami A Y,Szwedo D E,Allen J P,et al.Adolescent peer relationships and behavior problems predict youngadults’communicationonsocial networking websites.Developmental P sychology,2010,46(1):46-56.

36Sheeks MS,Birchmeier ZP.Shyness,sociability,and the use of computer-mediated communication in relationship development.CyberPsychology&Behavior,2007,10(1):64-70.

37李菲菲.大学生网络交往与现实人际交往的关系研究.华中师范大学硕士学位论文,2010.

38Sanders C E,Field T M,Diego M,et al.The relationship of i nternet use to depression and social isolation among adolescents.Adolescence,2000,35(138):237-242.

39Lenhart A,Rainie L,Lewis O.Teenage life online:The rise of the Instant-Message generation and the i nternet’s impact onfriendships andfamilyrelations. Washington,DC:The PewInternet&American Life Project,2001.

40Ellison N B,Steinfield C,Lampe C.The benefits of Facebook“friends”:Social capital and college students’use of online social network sites.Journal of Computer‐Mediated Communication,2007,12(4):1143-1168.

41Kiesler S,Kraut R,Cummings J,et al.Internet evolution and social impact.It&Society,2002,1(1):120-134.

42Shaw L H,Gant L M.In defense of the i nternet:The relationship between Internet communication and depression,loneliness,self-esteem,and perceived social support.CyberPsychology&Behavior,2002,5(2):157-171.

43Fenichel M A.Online behavior,communication,and experience.Online counseling:A handbook for mental health professionals,2004:3-18.

44Wright K B.Computer-mediated social support,older adults and coping.Journal of Communication,2002,50(3):100-118.

45梁晓燕,刘华山.青少年网络社会支持的结构探索.教育研究与实验,2010,(2):83-87.

46Kraut R,Patterson M,Lundmark V,et al.Internet paradox:Asocial technology that reduces social in volvement and psychological well-being?American P sychologist,1998,53(9):1017-1031.

47van den Eijnden R J J M,Meerkerk G J,Vermulst A A,et al.Online communication,compulsive i nter net use,and psychosocial well-being among adolescents:A longitudinal study.Developmental Psychology,2008,44(3):655-665.

48陈惠淑,苏逸人,等.中文网络成瘾量表之编制与心理计量特性研究.中华心理学刊,2003,45(3):279-294.

49周涛.大学生社交焦虑与网络成瘾的相关研究.湖南师范大学教育科学学报,2003,2(3):85-87.

50Valkenburg P M,Peter J.The effects of instant messaging on the quality of adolescents’existing friendships:A longitudinal study.Journal of Communication,2009,59(1):79-97.

51Kraut R,Brynin M,Kiesler S.Computers,phones,and the internet:Domesticating information technology. Oxford series inhuman-technology interaction.(pp. 279-295).NewYork,NY,US:OxfordUniversity Press,2006.

52Lenhart A,Madden M,Hitlin P.Teens and technology.RetrievedOctober 20,2008,fromhttp://www. pewinternet.org/pdfs/PIP_Teens_Tech_July2005 web.pdf.

53Subrahmanyam K,Reich S M,Waechter N,et al. Online and offline social networks:Use of social networking sites by emerging adults.Journal of Applied Developmental Psychology,2008,29(6):420-433.

54Ellison N B&Boyd D.Social network sites:Definition,history,and scholarship.Journal of Computer‐Mediated Communication,2007,13(1):210-230.

Adolescents’Peer Interaction:T he Online and O ffline Interaction

Zhang Yongxin1,Du Hongqin1,2,Ding Qian1,Niu Gengfeng1,Yang Shuai3

(1 School of psychology,C entral C hina N ormal U niversity;Key Laboratory of Human Decelopment and Mental Health of Hubei Province;Key Laboratory of Adolescent Cyberpsychology and Behavior(CCNU),Ministry of Education,Wuhan 430079;2 Xinxiang M edical U niversity,Xinxiang 453003;3 Research I nstitution of E ducation Development/Research Center of Network Social Development,Chongqing University of Posts and Telecommunication,Chongqing 400065)

In i nternet era,online interactions and traditional offline interactions are being integration,which ha ve become important background s of adolescents’peer interaction and social development.This paper introduced the typical characteristics of online communication,such as anonymity,beyond time and space,asynchrony,and archivability,and what those characteristics mean for interpersonal communication. Andit pointed out that adolescents mainly interactedwithacquaintances online.Besides,this paper described the Internet friendship formation process and its influence factors.The relationship between online and offline interaction w as also discussed.Finally,the authors pointed out the future research should further explore the interactionbetweenonline andoffline communication,the different communication situationsandtheuniqueroleof theInternet environment,theindividual differencesof online communication,as well as the characteristics of interpersonal relationship in specifiConline platform.

a dolescents;o nline i nteraction;o ffline i nteraction;i nternet friendship

教育部人文社科青年基金项目“基于自我认知的大学生网络道德的心理机制研究”(编号:15YJC190023),重庆市教委人文社科研究项目“网络社交对现实社交的影响及干预研究”(编号:14SKSZ16)

杜红芹,女,博士研究生在读。Email:dhqsunday@126.com