影响中小企业研发合作的因素研究

——浙江嘉兴的实证分析

2016-07-11李正卫王楼艺伟

李正卫,王楼艺伟,黄 益

(1.浙江工业大学 经贸管理学院,浙江 杭州 310023;2.浙江省哲学社会科学重点研究基地“技术创新与企业国际化研究中心”,浙江 杭州 310023)

影响中小企业研发合作的因素研究

——浙江嘉兴的实证分析

李正卫1,王楼艺伟1,黄益2

(1.浙江工业大学 经贸管理学院,浙江 杭州 310023;2.浙江省哲学社会科学重点研究基地“技术创新与企业国际化研究中心”,浙江 杭州 310023)

摘要:大众创新、万众创业时代,产学研研发合作正成为大多数中小企业实现转型升级的主要途径,为了深入研究影响中小企业产学研研发合作的因素,从行业、企业、企业家三个层面,利用浙江省321家中小企业的调查数据,运用多元回归分析方法,实证分析研究影响企业产学研研发合作的相关因素。结果表明,行业机会、企业资源、企业家人力资本对企业产学研研发合作有较为重要的影响。具体而言,行业市场机会、企业研发实力、政府关系、企业声誉对企业产学研研发合作有显著的正向影响,企业规模、外资背景对企业产学研研发合作有显著的负向影响。该结果对于理解和指导我国中小企业产学研研发工作具有较好的参考价值。

关键词:中小企业;产学研研发合作;多元回归分析

全球经济一体化发展的趋势日趋明显,国际国内市场竞争愈加激烈,技术创新日益成为企业获取市场竞争优势的重要手段。中小企业囿于规模,综合市场竞争能力较弱,创新更成为其保持乃至提高市场占有率的重要手段。然而,随着科技进步,技术变革日趋专业化、复杂化、集成化,企业完全依赖自身资源实现技术创新的难度也越来越大,尤其对于中小企业来说,创新资源缺乏更成为企业发展的瓶颈。因此,通过与国内外研发实力雄厚的高校、科研机构合作,借助其资源推进企业技术创新能力的提升,成为我国中小企业的选择之一。

本文以中小企业为研究对象,构建“行业机会、企业资源(内部资源、外部关系)、企业家人力资本——企业产学研研发合作”的分析框架,从而进一步实证分析影响企业产学研研发合作的相关因素。

一、文献分析与研究假设

产学研合作是企业与高校、科研机构各自所拥有的优势资源重新组合配置、合作进行技术创新的活动[1]。随着产学研研究的不断深入,相关学者对产学研的内涵、动力、阻力、合作模式、影响因素、机制以及作用等内容进行了深入分析。关于企业产学研合作的文献较多,但鲜有研究从行业、企业、企业家三个层面探究企业产学研研发合作的影响因素。因此,本文将以中小企业为研究对象进行研究,构建行业机会、企业资源、企业家人力资本与企业产学研研发合作的关系模型。

(一)行业机会对企业产学研研发合作的影响

行业作为企业所处的组织结构体系,行业机会对企业发展有直接而重大的影响。行业机会代表了这一行业的发展潜力,行业潜力越深厚,前景越广阔,企业越愿意开展技术研发。因此,企业产学研研发合作的决策离不开对行业机会的了解。

行业技术机会是企业在所处的行业凭借技术占领市场的可能性,反映了技术创新活动投资获得创新成果的概率。高技术机会行业的核心要素是科技创新,对企业研发创新有更高的要求。高技术机会行业内的企业必须大力度投入研发获取知识和技术,否则在日新月异的行业中难以生存发展。同时,高技术机会行业内的企业通常通过知识技术的溢出和吸收的互动,获取高于普通技术企业的利润。这良好的互动机制一旦成为常态,就会刺激企业的研发积极性。

行业机会还体现在行业市场机会上,其反映了行业经济发展的总体态势以及所处的发展阶段,通常用行业销售利润增长率来衡量行业市场机会的大小。闫立罡等(2006)指出企业在开展产学研研发合作时首先要考虑到该行业前景与该公司在市场中的位置,即其市场机会大小[2]。市场机会高的行业,其企业通常具有较为强大的创新动力。同时,行业市场机会在一定程度上体现出市场需求的大小。那么,市场机会高的行业市场需求也大,大的市场需求又进一步推动企业参与创新活动[3]。综述之,我们提出如下假设:

H1a:行业技术机会对产学研研发合作倾向有正向影响。

H1b:行业市场机会对产学研研发合作倾向有正向影响。

(二) 企业资源对企业产学研研发合作的影响

企业研发创新活动不是一蹴而就的项目,而是一项连续、动态的过程,需要企业不断地投入资源,对资源较缺乏的中小企业而言,获取研发资源的能力也是持续研发创新的重要影响因素。在本文中,我们将企业资源分成内部资源和外部关系两个类别,分别从企业研发实力、企业规模和政府关系、企业声誉、企业外资背景这五个方面分析企业资源与其产学研研发合作之间的关系。

1.企业内部资源与企业产学研研发合作

企业内部资源是保证企业运营的基础,也是开展研发活动的保障。企业利用内部资源获得的研发实力通常用企业的研发费用占销售收入的比重衡量。Sampson(2007)研究认为,企业的研发实力越强,则其与外部组织开展研发合作的可能性越高[4]。同时,Bayona et al(2001)研究指出,企业的研发实力越强代表着企业在行业中的技术地位越高,向合作组织贡献的资源也越多,对研发合作组织的贡献更有广度及深度,外部组织会倾向于合作[5]。

根据资源观理论,一个企业的规模是其资源的一个重要指标[6]。Bayona(2001)指出规模较大的企业拥有的市场份额越大,技术创新所能带来的利润收益也越大,因此,其开展产学研研发合作的意愿更强[5]。而且,规模大的企业有更好的技术吸收消化能力,因而能够更好地满足研发合作的需要。同时,有些研究还认为研发也存在规模经济问题,大规模企业更有优势。Cassiman and Veugelers (2002)也通过研究表明了企业的规模与企业研发合作之间确实存在正向关系[7]。综上所述,企业内部资源能促进企业与高校、科研机构开展研发合作,我们提出以下假说:

H2a:企业研发实力对产学研研发合作倾向有正向影响。

H2b:企业的规模对产学研研发合作倾向有正向影响。

2.企业外部关系与企业产学研研发合作

对于企业自身而言,研发实力强的企业处于行业内技术研发前沿,一般会面临较大的不确定风险,单单凭借企业内部资源,企业往往容易缺乏激励去持续这个过程。外部关系能为企业寻求外部资源来补足动力去从事这一研发过程,并刺激企业利用内部资源开展研发合作[8]。

弗里曼等人认为,国家创新系统就是以政府等组织为中介的,由企业和高等院校、科研机构等形成的研发网络。也就是说,政府在产学研研发活动中扮演了中介的角色,为企业和高校、科研机构牵线搭桥,协调合作双方之间的利益关系,利用财政政策支持、引导双方资源合理配置,推动社会技术创新。形成良好的产学研研发合作网络,不仅仅是企业和高校、科研机构的需求,也是政府自身职能的要求。所以,我们认为和政府关系密切的企业有更大的可能性开展产学研研发合作。

企业声誉作为企业重要的差异化资源,包括企业所获得的政府和组织颁发的奖项、公众通过正式和非正式渠道对企业的赞许、媒体和市场研究机构的奖项等,企业声誉良好代表着企业与公众关系良好。Fombrun(1996)指出企业声誉是企业的综合表现,在相当程度上代表了企业的信誉水平,也体现了其对内外部的价值[9]。宿慧爽等(2013)认为,和大企业不同,企业声誉在促进中小企业产学研研发合作上的作用是巨大的[10]。一方面,在无法充分了解企业信息的情况下,以企业声誉为“媒介”,易于找到优质的合作伙伴,也降低了合作的风险;另一方面,受到企业声誉的反馈作用,承载着公众期望的企业通常珍视自身声誉,有长远的企业战略规划,愈加重视研发合作[11]。

境外股权资本的引入不仅意味着资金的增加,也被看作是企业的一项无形资本。通过引入境外股权资本,企业往往可以和国外企业和相关机构形成更为密切的联系,这不仅有助于企业获得并整合国外的优势科技信息资源,也有利于企业拓展研发视野,促进国际化的研发合作交流活动开展[12]。但是,现阶段我国许多具有外资背景的中小企业却有别于上述情况。从跨国公司的全球生产布局来看,许多跨国公司之所以成为中国企业的股东,主要是出于生产本地化、降低成本的考虑,也不排除将潜在竞争对手挤出技术研发行列的想法。对于中小企业而言,在谈判中,本身的话语权不高,外资入股,很有可能完全沦为其代工厂。部分中小企业缺乏科学的战略思想,面对巨额订单,便将主要精力投于生产,着眼于眼前利益,对于研发的热情大大降低。综述之,我们提出如下假设:

H3a:与政府关系密切的企业倾向于开展产学研研发合作。

H3b:企业声誉对产学研研发合作倾向有正向影响。

H3c:有外资入股的企业开展产学研研发合作的可能性会变小。

(三)企业家人力资本对企业产学研研发合作的影响

人力资本包括所有的经验、知识、判断能力和技能、承担风险的倾向和与该公司有关联的个人的智慧[13]。企业研发战略常常由企业最高管理层集体制定。然而,在我们的样本——中小企业中,所有者、决策者、执行者通常是三者合一。由此,对于中小企业研发合作的影响因素,研究企业家个人为代表的人力资本比企业全体员工代表的更为合适。

企业家人力资本是现代管理学较为前沿的研究领域,也是许多学者的研究重点。企业家人力资本是由教育程度、经历等积累而成的一种能力,其中,工作经历和教育经历是人力资本中的核心要素。康华等(2012)指出受教育程度的高低在相当程度上代表了其知识储备的大小和对事物的认知能力的大小[14]。受教育程度较高的企业家对新的事物有较强的学习和接受能力,更加愿意开展产学研研发合作。同时,企业家受教育程度越高,越容易接触到高知识人才,接触到更广的社会关系,开展产学研研发的可能性越大[15]。

许多研究发现有技术背景的企业家识别创新机会的能力较强,且在研发战略方面更主动、更开放。相比于经济管理领域一直把研发视为企业经营中的酌量费用,一心倾向于减少研发开支,理工科技术专业背景出身的人则更倾向于把研发成本看成是一种增值型资产投资,更愿意采取密集型的研发投资战略[16]。何霞、苏晓华(2012)指出有理工科等技术方面背景的企业家,往往更加重视新技术所能带来的市场价值,所以他们开展产学研研发合作的意愿更强[17]。综述之,我们提出如下假设:

H4a:企业家受教育程度对产学研研发合作倾向有正向影响。

H4b:理工科背景的企业家有利于企业开展产学研研发合作。

二、数据来源及研究设计

本文数据来源于三个部分,行业机会层面的数据主要来源于2010—2013年《中国高技术产业统计年鉴》和《浙江省科技统计年鉴》,企业资源层面、企业家人力资本层面和企业研发合作状况的数据来源于2014年开展的嘉兴中小企业创新能力专项调查。企业的行业技术机会的相关数据根据《中国高技术产业统计年鉴》中17个高新技术行业分类获得,行业市场机会的相关数据则根据《浙江科技统计年鉴》各行业每年的主营业务收入获得。嘉兴中小企业创新能力专项调查为嘉兴市经济和信息化工作委员会委托设计问卷,问卷经过专家学者、政府工作人员修正和部分企业测试检验,保证问卷数据的有效性和准确性。该调查共收集到506家嘉兴市中小企业2011年至2013年相关数据,在保证研究的科学性和严谨性的基础上,剔除相关资料不完整的企业,最终选取321家企业作为本研究的样本。

本文主要研究影响中小企业是否开展产学研合作的相关因素,因此,被解释变量是一个虚拟变量,赋值为1或0,1表示企业与高校、科研机构等建立了产学研研发合作关系,0则表示企业没有与高校、科研机构等开展产学研研发合作。对于解释变量,测定方法如下:行业机会层面采用行业技术机会、行业市场机会这两个变量表征;企业内部资源层面采用企业研发实力、企业规模为变量表征;企业外部关系层面采用政府关系、企业声誉、企业外资背景为变量表征;企业家人力资本层面采用企业家受教育程度、受教育专业为变量表征。

在实证研究过程中具体变量解释详见表1。对行业技术机会、行业市场机会、政府关系这三个变量着重解释如下。Gerosick(2000)认为企业所处的行业会对企业的技术创新活动产生比较大的影响,企业的技术创新活动会有明显的行业烙印。因此,在行业技术机会这一变量中,我们根据企业是否处于高新技术产业分别赋值为1,0。对于行业市场机会,许多学者研究认为,工业总产值的衡量方法受到商品售罄的假设约束,采用行业的主营业务收入作为衡量指标更为准确。衡量企业与政府关系的指标,本文认为使用政府给予企业的补贴最为直观。在搜集的数据中,我们发现中小企业获得政府补助的比例不大,因此,我们设置一个虚拟变量,如果在调查年限内企业接受过政府的财政贴息、研究开发补贴、政策性补贴等形式的财政资助,则变量赋值为1,否则为0。

表1 变量解释

三、实证分析结果及讨论

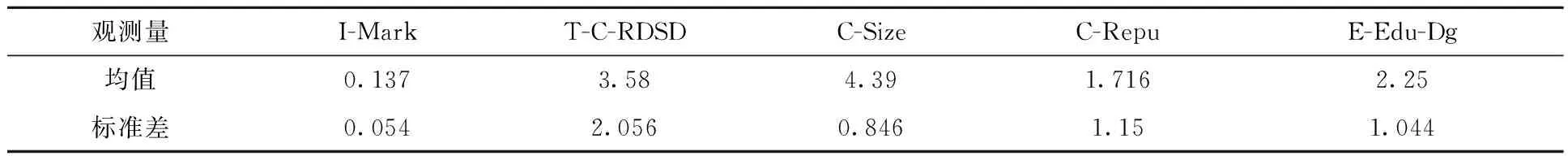

本研究所涉及的部分变量描述见表2。其他不在表2中的变量均为虚拟变量,不进行Spearman相关分析。从总体企业状况来看,近三年统计区间内,321家企业中18.4%的企业是高新技术企业,60.1%的企业获得政府补贴,23.1%的企业具有外资背景,35.0%的企业家具有理工类教育背景,样本中有40.5%的企业选择和高校、科研院所开展产学研研发合作。本研究采用了Logistic模型回归分析方法,结果详见表3。

表2 变量描述性统计

表3 产学研合作影响因素Logistic模型回归结果

注:(1)*表示显著性水平小于10%,**表示显著性水平小于5%,***表示显著性水平小于1%;(2)括号内为标准差。

模型1、模型2、模型3、模型4、模型5,分别从行业层面、企业层面、企业家层面的相关因素、全因素进行Logistic多元回归分析。根据回归结果,我们可以得到,与各个层面因素逐步进行回归相似,在全因素回归模型5中,行业机会层面的行业市场机会、企业内部资源层面的企业研发实力和企业规模、企业外部关系层面的政府关系、企业声誉、外资背景通过了显著性检验,说明这些因素对企业开展产学研合作产生显著的影响。

从模型1、模型5可以看出,在行业机会层面,行业市场机会显著地影响企业产学研研发合作的行为,而高新技术行业机会对其没有显著影响,这个结果肯定了假设1b,否定了假设1a。我们认为,高新技术行业对整个产业链都有相应的高要求,而不是单单针对某一环节上的某个企业,所以处于高新技术行业的企业可能更趋向于进行企业间垂直的研发合作,而不是产学研研发合作,以此保持研发的同步。此外,高新技术行业对技术研发需求高,且存在技术壁垒,所以处于高新技术行业的企业可能拥有自己的专属的研发机构,对产学研研发合作兴趣不高。

模型2、模型5的结果支持了假设2a,企业研发实力因素的显著性水平小于1%。这样显著积极的迹象表明,研发投入比重越大,企业与高校、科研机构开展研发合作的可能性越高。同时,模型2、模型5的结果否定了假设2b,且结果显示与假设相反,企业员工数越少,企业开展产学研研发合作的可能性越大。Audretsch(1987)指出,在研究企业规模对研发合作创新的影响时,经验证据知之甚少,难以确定之间的关系[18]。也有许多文献研究企业规模与合作创新,得出了之间的线性关系,认为小企业在研发创新更容易成功[19]。同时存在其他的研究提出了大企业具备研发合作创新的优势[20-21]。因此,我们认为,企业规模越小,企业自有研发资源越不足,越可能向高校、科研机构等寻求合作研发的机会;中小企业囿于企业规模,要在竞争激烈的市场中生存发展,合作研发创新是最佳选择,所以更趋向于开展产学研研发合作。此外,也许是因为企业员工数不能完全代表企业规模,在中小企业这个特定范围内,企业员工人数越少,可能代表着企业自动化程度越高,企业技术水平越高,企业对产学研研发合作更为重视。

模型3、模型5的结果有力支持了假设3a、假设3b、假设3c,并且显著性水平均小于5%,其中政府关系、企业外资背景因素的显著性水平更是小于1%。结果说明了企业与政府关系越密切、越是得到公众的认可,企业越倾向于并成功地与高校、科研机构开展研发合作,而拥有外资背景对企业产学研合作有显著抑制作用,与假设完全一致。

模型4、模型5显示的结果否定了假设4a、假设4b。分析原因,可能是因为很多企业家,尤其是中小企业企业家,热衷于在职修读经济、管理类研究生课程,进而取得经济学、管理学硕士学位甚至是博士学位。在修读学位的时候,能够结识到数十名班级同学,其中大部分的可能是管理人员和企业家。任课教师多是经管社科的教师,较少有机会与理工科团队接触。在这样的氛围内,企业家极有可能与班级同学进行企业间的合作,而不是开展产学研研发合作。同时,这样的情况也在一定程度上影响了企业家真实的理工科教育背景,也是否定假设4b一个可能的影响因素。

四、研究结论与展望

(一)研究结论

本文利用浙江省嘉兴市321家中小企业创新能力专项调查的数据,从行业机会、企业资源、企业家人力资本这三个层面入手,实证分析了影响企业产学研研发合作的因素。研究结果表明,这三个层面的因素对企业产学研研发合作都有重要的影响,具体地讲,行业市场机会大、企业研发投入比重大、企业规模小、与政府关系密切、企业声誉好、无外资背景,会促使企业开展产学研研发合作。

因此,为了加强企业和高校科研机构研发合作,对于政府来说,一方面可以发挥好企业与高校科研机构之间的桥梁作用,有引导性地对企业进行补贴,激励并支持企业加强自身研发能力、荣誉品牌建设,继而支持企业开展产学研研发合作;另一方面要规范企业境外资本的进入,特别要宣传、鼓励国内资本注入以保护一些重大的战略性产业,规避国外资本对企业研发合作的不良影响,促进我国中小企业研发创新。

在技术高速迭代的知识信息时代,掌握先进技术是企业得以持续发展的关键。所以,中小企业应认识到创新才是企业发展壮大的源泉,不应局限于眼前的代工利润,应该具有科学的战略思想,着重加强自身品牌建设,树立良好的公众形象,以此获得合作机构的关注和兴趣,借力于高校和科研机构丰富的创新资源进行技术更新,甚至是提前储备新一代技术。

(二)研究的局限和展望

本文从实证角度对中小企业产学研研发合作的影响因素进行了研究并取得一些具有实践意义的结论,但是本研究仍有可以改进之处。第一,本文选取的样本企业来自于嘉兴市,存在区域的局限性,未来研究可以扩大样本的地域范围和规模并细分企业所属的行业,提高结论的普适性。第二,本文仅对企业产学研研发合作的因素进行研究,没有涉及企业其他的研发合作模式。未来研究可以进一步研究企业与产业链上下游企业、竞争对手开展研发合作的影响因素,丰富研究内容。第三,本文未分析产学研研发合作对企业创新绩效的影响,未来研究可以在模型中加入企业创新绩效,构建更为完整的研发合作模型。

参考文献:

[1] 杨威.产学研合作创新的机制研究[J].科技创新导报,2008(30):150.

[2] 闫立罡,王毅,吴贵生.快速增长市场中的研发合作动因分析[J].科技管理研究,2006(6):83-86.

[3] 孙晓华,李明珊.研发投资:企业行为,还是行业特征?[J].科学学研究,2014(5):724-734.

[4] SAMPSON R C. R&D alliances and firm performance: the impact of technological diversity and alliance organization on innovation[J].Academy of management Journal, 2007(2):364-386.

[5] FRITSCH M, LUKAS R.Who co-operates on R&D?[J].Research policy,2001(30): 297-312.

[6] BAYONA C, GARCIA-MARCO T, HUERTA E. Firms’motivations for cooperative R&D: an empirical analysis of Spanish firms[J].Research policy, 2001(8): 1289-1307.

[8] CASSIMAN B, VEUGELERS R. R&D cooperation and spillovers: some empirical evidence from Belgium[J].American economic review, 2002(92): 1169-1184.

[9] FELDMAN M P, KELLEY M R. The ex ant Assessment of Knowledge Spillovers: Government R&D Policy, Economic Incentives and Private Firm Behaviour[J].Research policy,2006(35):1509-1521.

[10] FOMBRUN C J, RINDOVA V. Who’s tops and who decides? The social construction of corporate reputations[M].New York University stern school of business working paper, 1996:5-13.

[11] 宿慧爽,兰衍霏,衣兰文.企业研发合作伙伴选择研究综述:基于影响因素的视角[J].现代管理科学, 2013(6):48-50.

[12] 俞毅.跨国公司在华直接投资的技术溢出效应[J].经济理论与经济管理,2003(5):55-59.

[13] DESS G G, PICKEN J C. Beyond Productivity: How Leading Companies Achieve Superior Performance by Leveraging their Human Capital[M].New York: AMACOM,1999:127-254.

[14] 康华,王鲁平,康健.基于高阶理论的企业家特征与研发支出关系研究[J].经济经纬,2012(6):82-86.

[15] OKAMURO H, KATO M, HONJO Y. Determinants of R&D cooperation in Japanese start-ups[J].Research policy, 2011(5):728-738.

[16]DATTA D K, GUTHRIE J P, WRIGHT P M. Human resource management and labor productivity: does industry matter?[J].Academy of management journal, 2005(1):135-145.

[17] 何霞,苏晓华.高管团队背景特征,高管激励与企业R&D投入——来自A股上市高新技术企业的数据分析[J].科技管理研究,2012(6):100-108.

[18]ACS Z J, AUDRETSCH D B. Innovation, Market Structure and Firm Size[J].Review of economics and statistics, 1987(69):567-590.

[19]STRINGER R. How to Manage Radical Innovation[J].California management review, 2000(42):70-88.

[20]COHEN W M, KLEPPE R S. The Tradeoff between Firm Size and Diversity in the Pursuit of Technological Progress[J].Small business economics, 1992(1):1-14.

[21]GRAVES S, LANGOWIZ J. Innovative Productivity and Returns to Scale in the Pharmaceutical Industry[J].Strategic management journal, 1993(14):593-605.

(责任编辑:王惠芳)

Research on the influencing factors of industry-university-research cooperation of SMEs——based on the empirical analysis of Jiaxing, Zhejiang

LI Zhengwei1, WANG Louyiwei1,HUANG Yi2

(1.College of Economics and Management ,Zhejiang University of Technology, Hangzhou 310023,China;2.Research Center of Technology Innovation and Enterprise Internationalization, Zhejiang Philosophy and Social science Research Base, Hangzhou 310023,China)

Abstract:In the era of popularized entrepreneurship and innovation, industry-university-research cooperation is the main way to achieve the transformation and upgrading of the majority of SMEs. In order to study the factors that affect the decision-making of industry-university-research cooperation of SMEs in depth, the paper is based on the survey data of 321 SMEs in Zhejiang Province by means of Logistic Modeling from the three perspectives of industries, enterprises and entrepreneurs. The result shows that industry opportunities, enterprise resources and entrepreneur human capitals play important roles in the decision-making of industry-university-research cooperation. Specifically, industry market opportunities, enterprise R&D strength, relationship with the government, enterprise reputation have a significant positive influence on the decision-making of industry-university-research cooperation. However, enterprise scales and foreign capital background of enterprises have a significant negative influence. This result is instructive for the work of understanding and guiding the industry-university-research cooperation of SMEs in China.

Keywords:SMEs; industry-university-research cooperation; Logistic Modeling

收稿日期:2016-04-19

基金项目:国家社会科学基金项目(15BGL022);浙江省哲学社会科学规划项目(14NDJCl69YB);浙江省自然科学基金(LY15G020018)

作者简介:李正卫(1970—),男,江苏江都人,教授,博士生导师,从事创新管理研究;王楼艺伟(1991—),女,浙江金华人,硕士研究生,从事创新管理研究。黄益(1988—),男,浙江台州人,硕士研究生,从事创新管理研究。

中图分类号:F276.3

文献标志码:A

文章编号:1006-4303(2016)02-0174-07