感性工学国际研究态势的可视化分析

2016-07-11王哲平马荻文

王哲平,马荻文

(浙江工业大学 人文学院,浙江 杭州 310023)

感性工学国际研究态势的可视化分析

王哲平,马荻文

(浙江工业大学 人文学院,浙江 杭州 310023)

摘要:感性工学研究在20世纪末取得了重大突破,21世纪初开始向人文社科领域拓展。以Web of Science收录的关于感性工学的322篇论文为对象,运用文献信息可视化分析方法进行研究。利用合作分析法研究文献基本状态与合作关系,厘清国家或地区及机构间的发文数量与合作频次;利用词频分析法探究跨学科研究发展态势;利用引文分析法对基础知识的演变进行梳理;利用关键词共现分析法概括归纳出五大研究前沿主题。感性工学的发展需要加强各国家(或地区)及机构之间的合作,基于感性工学理念的产品设计也开始由单向传播向双向互动转变。

关键词:感性工学;可视化分析;研究态势;交叉学科

感性(Kansei)一词来源于日语“カンセィ”的音译,指消费者的心理感觉及对某产品形象的认知[1]。感性工学被定义为一种以消费者为导向的产品开发技术,一种将消费者的感受和意向转化为设计要素的翻译技术[2],它是介于设计学、工学及其他学科之间的一门综合性交叉学科[3]。 国际学术界对感性工学做了多角度的研究,日本学者长町三生(Nagamachi M)是这一领域最主要的研究者之一。他在1989年出版的专著中对感性工学做了较为系统的描述[4]。在其发表的论文中提出了一套系统的感性工学应用于设计学的研究方法,并分析了多个感性工学应用于产品开发的案例[5-7]。还有其他将感性工学应用于设计学的研究者与文献。除此之外也有学者从情感计算(Wu D,2012)[8]、颜色复制系统(Fukushima K, 1995)[9]等多个角度对感性工学进行了研究。这些研究对感性工学基础理论的构建、研究方法的探讨、研究案例的丰富等,都做出了突出的贡献。纵观这些研究案例发现,缺少对“感性工学”发展脉络、研究态势的梳理和研究前沿的探测。文献信息可视化分析作为一种科学的研究方法,对客观、形象地厘清某一领域的研究状态、发展脉络,把握研究前沿与趋势方面,具有重要的应用价值。

本文运用文献信息可视化的研究方法,分别从文献基本状态与合作关系、跨学科研究态势、知识基础的演变、近几年的研究前沿等四个维度,对“感性工学”的国际研究状态与趋势进行较为系统的梳理与分析。

一、数据来源与研究方法

(一)数据来源

本文所有文献数据均来源于美国科学情报研究所ISI(Institute for Scientific Information)的Web of Science引文索引数据库中的五个子数据库:

SCI-E,1964年至2015年;SSCI,1956年至2015年;A&HCI,1975年至2015年;CPCI-S,1990年至2015年;CPCI-SSH,1990年至2015年。

检索方法为:TS=“Kansei Engineering”,年份=不限-2015年,文献类型=Article OR Proceedings Paper,最后得到有效文献322篇。

(二)研究方法

综合采用文献信息可视化中的合作分析、词频分析、引文分析三种研究方法,并结合Sati、Ucinet、CiteSpace三种文献统计与可视化分析软件对“感性工学”研究文献进行可视化分析。

1.Sati[10]是一款支持中文以及Web of Science数据库的文献题录信息统计软件,由浙江大学刘启元开发。软件在文献题录信息中各知识单元的频次统计以及矩阵构建具有很好应用价值。本文主要利用此项技术来进行频次的统计及合作矩阵的构建,并对相关字段信息的统计结果进行对比验证,以保证分析结果的准确性。

2.Ucinet[11]是目前国际社会最为权威的社会网络分析软件之一,由美国加州大学欧文分校的一群网络分析者开发,它在矩阵运算和整体网络分析方面具有重要的应用价值。本文主要利用此软件进行矩阵格式的转换,并利用其内嵌的绘图工具NetDraw来绘制合作图谱。

3.CiteSpace[12-13]是一款文献信息可视化分析软件,由美国德雷塞尔大学(Drexel University)华裔学者陈超美及其团队开发,该软件在识别与探测学科前沿、发现研究热点等方面,具有十分广泛的应用,是目前国际学术界公认的最权威的文献可视化分析软件之一。

本文利用该软件绘制文献共被引网络时区视图,分析知识基础的演变状况,探测突现学科方向与文献,并绘制其施引文献关键词网络聚类视图,探测并分析研究前沿。

二、文献状态与合作关系

(一)国家/地区发文及合作关系

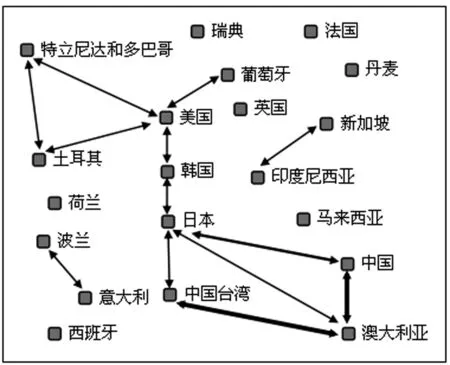

在322篇文献中,一共有29个国家或地区参与了研究。发文最高的前五位国家或地区分别为日本(125篇)、中国(85篇)、中国台湾(38篇)、马来西亚(13篇)和英国(11篇)。这些国家大部分来自亚洲,可见亚洲在这一领域的研究中居于重要位置。

发文量2篇及以上的国家或地区一共有20个,其中有13个国家或地区存在合作关系(见图1)。在所有存在合作关系的国家或地区中,日本和美国居于合作的中心地位,分别与4个国家存在合作关系。其中与美国合作的国家或地区分布的区域比较广泛,有来自东亚洲的韩国、西亚的土耳其、中美洲的特立尼达和多巴哥以及西欧的葡萄牙。与日本合作的区域相对集中,主要以东亚地区为主,分别为韩国、中国、中国台湾以及大洋洲的澳大利亚。从合作的强度来看,澳大利亚居于重要的位置,分别与中国合作和中国台湾合作6次。

图1 感性工学国家合作关系(阈值>1)

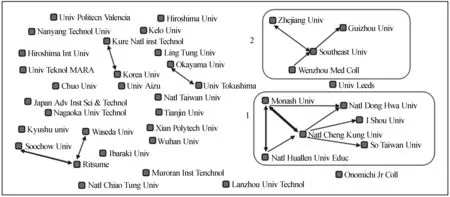

(二)机构发文及合作关系

322篇文献一共涉及210个研究机构(见图2),发文量3篇及以上的研究机构共有38所,其中17所研究机构存在合作关系。这17所合作机构存在较为明显的两个聚类,形成合作机构群集。标号为1的聚类一共有6所研究机构,分别是中国台湾的国立成功大学(NATL CHENG KUNG UNIV)、澳大利亚的莫纳什大学(MONASH UNIV)、中国台湾的国立东华大学(Natl Dong Hwa Univ)、中国台湾的义守大学(I Shou Univ)、中国台湾的台湾大学(So Taiwan Univ)、中国台湾的国立花莲教育大学(Natl Hualien Univ Educ)。其中,国立成功大学居于这一合作机构群集的核心位置。标号为2的聚类一共涉及4所研究机构,均来自中国,分别是东南大学(Southeast Univ)、温州医学院(Wenzhou Med Coll)、贵州大学(Guizhou Univ)和浙江大学(Zhejiang Univ),其中东南大学居于合作的核心位置。

从这两个合作机构聚类集群中可以发现,机构合作主要集中在本地区或本国之间,跨地区或跨国合作较弱。

图2 感性工学研究机构合作关系(阈值>2)

三、跨学科研究态势

(一)学科领域

从感性工学研究的322篇文献中看出,关于感性工学的研究文献数量基本呈上升态势,且出现了两种较为明显的增长特征。一是1993—2003年的平稳期,一共发表50篇文献,年均发文量约为4.55篇;二是2004—2015年的较快增长期,一共发文282篇,年均发文28.2篇,其中在2009年达到峰值。

对322篇研究文献涉及的所有学科方向进行提取,发现一共包含36个学科方向。其中10篇及以上的有10个,8篇及以上的有13个,2篇及以上的有26个。发文量最高的是工程学218篇,占总体的67.7%;第二位是电脑科学149篇,占总体的46.2%;第三位是材料科学41篇,占总体的12.73%;第四位是运筹与管理科学35篇,占总体的10.87%;第五位是商业经济28篇,占总体的8.7%。其次分别是自动控制系统22篇、心理学(Psychology)15篇、电信13篇、机器人研究13篇、影像科学与摄影技术12篇等。艺术学仅有1篇文献。从各学科方向的载文量可知,目前国际学术界关于感性工学的研究,主要集中在工程、计算机和经济管理领域,艺术学研究比较薄弱。

(二)扩散方向

1993—2015年分为3个时间段,分别提取每一个时间段内发表文献的首次年份,据此对感性工学研究的学科扩散进行分析。

1.1993—1999年学科扩散方向。该期间感性工学研究涉及10个学科方向,最早对感性工学进行研究的学科是工程和电脑科学,均出现在1993年。随后,商业经济、心理学、自动控制系统、仪器仪表和冶金矿治工程也开始对感性工学进行研究。直到1997年的信息与图书馆科学和1998年的公共环境与职业健康领域的加入,针对感性工学的研究开始涉及到人文社会科学领域。

2.2000—2006年学科扩散方向。21世纪后,感性工学研究出现了10个新的学科方向,分别是机器人、数学、环境与生态科学、农业、材料科学、图像科学与摄影技术、运筹管理科学等。从新进的10个学科领域中可以看出,这一阶段针对感性工学的研究仍以理工科为主,极少涉及人文社科领域。

3.2007—2015年学科扩散方向。从2007年开始,关于感性工学研究的学科种类数量较前两个阶段有了明显增长,截至2005年共增加了16个新的学科方向。其中人文社会及艺术方面出现较为明显的增长态势,分别包括城市研究、社会学、地理、公共管理、社会科学、艺术及其它主题等7个学科方向。由此可见针对感性工学的研究在这一时间段开始扩散到人文社科等多个研究领域。

总体而言,随着时间的演进,国际学术界关于感性工学研究所涉及的学科领域越来越广,并且开始逐步向社会科学与人文艺术方面渗透。

四、知识基础演变

据统计,322篇文献一共包含15515条有效引文,其中被引频次达到20次以上的共有8篇(见表1),这8篇引文所对应的文献构成了感性工学研究最主要的知识基础。

表1 高被引文献列表

(一)发展初期

最早的一篇文献是美国心理学家奥斯古德(OSGOOD C E)于1957由伊利诺伊大学出版的《意义的测量》。书中指出,在不同的文化环境里,人们对字词的外延意义是比较容易在一定范围内达成共识的,但在内涵意义(价值判断)上常会发生较大分歧。这是因为,前者的客观性、约定性、稳定性等特点只划定了有限的语言空间,而后者的主观性、个人性、临时性等特点却预留了多层面、范围广泛的语意空间。书中关于符号内涵意义集中的三个层次评判因素、效能因素以及活动因素对感性工学研究中的情感计算提供了有益的参考[14]。

日本学者长町三生于1989年出版《感性工学》一书,第一次对“感性工学”进行了全面的论述,成为感性工学研究的奠基性文献。对感性工学在学界和业界的普及具有重要的作用。

(二)突破高峰期

从高被引文献的数量及其所属的年份来看,1995年一共有3篇高被引文献,是感性工学研究最具里程碑式的一年。其中,长町三生(NAGAMACHI M, 1995)的《感性工学:一种新的符合人体工程学的以消费者为导向的产品开发技术》[15]一文被引98次,是被引次数最高的一篇。作者在文章中认为感性工学是一种以人体工程学和计算机科学为基础的服务于产品开发的消费者导向技术,已被应用于多种行业,并在结合消费者需求进行产品开发方面受到了颇高的认可度。

《基于3D图形学的办公椅的设计支持系统开发》(JINDO T, 1995)[16]被引次数为24次,是利用感性工学的设计理念进行工业设计的一个典型案例。作者通过语义差异的方法针对用户对办公椅的评价与设计元素之间的关系进行分析,并构建相应的数据库,据此可以从各种角度对所设计的产品进行处理。最后作者认为,在产品设计中对设计元素与用户评价之间的关系进行量化分析是十分必要的。该时期开始重视用户视角在产品设计开发中的必要作用,多元视角的开发是感性工学理念的重大突破。《基于自组织神经网络的感性工学专家系统自动处理器》(ShigekazuIshihar,1995)[17]被引24次,文章提出了感性工学研究中的一种新方法:自组织神经网络ART1.5-SSS分析方法,该方法是对 ART1.5版本的改进。这种新的方法可以更快速、便捷地建设感性工学专家系统。这一针对于感性信息的处理方法的提出,对感性工学研究方法的发展,具有较大的借鉴意义与推动作用。

(三)持续完善期

《汽车内饰的感性工学应用研究》(Jindo T,1997)[18]被引22次,作者以汽车内饰的样式和设计规格为例,对感性工学理念的实际应用进行了研究。文章充分应用语义分化的方法对用户的主观评价进行量化处理,并对其进行了多维分析。文章是感性工学应用于实际的经典案例,同时作者对设计要素与印象之间的关系的分析为后续的研究带来了诸多启示。

在《设计师与用户对产品感知的语义分化研究》(HSU SH, 2000)[19]一文中,针对设计师和用户对产品形式的不同感知进行调查研究,结果显示设计师和用户对同一个物体、形象的感知存在很大的差异。并认为,创意、成熟、细腻的设计图像对设计师的偏好具有较大的影响,而用户的偏好最主要受图像的影响。认为在产品设计过程中应该考虑的是用户的需求与偏好而不是设计师自己的喜好。《感性工学:一种强大的以消费者为导向的产品开发技术》(NAGAMACHI M, 2002)[20]指出,经过近20年的发展,感性工学理念已经得到了广泛的传播,并且在许多制造业得以应用,如汽车、机械制造、家电、办公设备、房屋建筑、服装等。文中还提出了虚拟感性工学(Virtual KanseiEngineering)、感性协同设计系统(CollaborativeKanseiDesign System)等。这些新概念、新命题的提出在某种程度上也契合了当今社会信息化的发展。

五、感性工学研究前沿

科学计量学的奠基人普赖斯(Price,1965)曾在《科学论文的网络》一文中指出,研究前沿指的是一段时间内科学研究中最新、最具有发展潜力的研究主题,其常用来表示一个研究领域的发展方向。一个学科的研究前沿即近期发表的且被引频次较高的一系列文献所组成的集合[21]。这一定义强调的是某一研究主题的突变特征。本文利用CiteSpace突现文献的探测功能,探测感性工学研究中突现率较高的文献,对突现文献的施引文献进行二次检索,对其所含的关键词频次及共现情况进行统计与聚类分析,最后概括其对应的研究前沿。

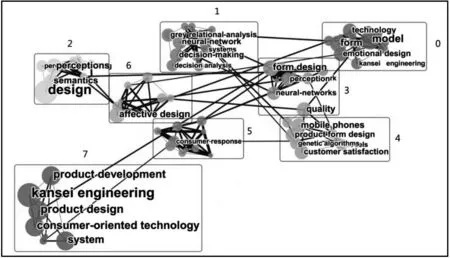

依据CiteSpace共探测出来5篇突现文献(见表2),为更好的对近五年的研究前沿进行测度,我们选择2010年后的3篇文献为研究对象,并对这3篇突现文献进行二次检索,下载其相应的施引文献。

表2 突变率最大的前5篇参考文献

图3 突现文献施引文献关键词聚类网络视图

利用CiteSpace绘制施引文献关键词共现网络聚类图谱。设定年份为5年,时间切片为5年,节点类型选择关键词,Top N选择100,即对2010—2015年出现次数最高的前100个关键词进行共现分析,并对生成的图谱进行聚类。为了更清楚的显示每个聚类,将图谱进行微调,并用方格框出8个最主要的聚类且用数字对其进行标注,同时剔除一些冗余信息。图3即为最终的聚类视图,其中每个节点代表一个关键词,节点的大小表示该节点所代表的关键词出现的频次的高低,字体的大小与该关键词出现频次的高低成正比,关键词之间相同的颜色表示这些关键词属于同一个聚类, 关键词之间的连线表示某两个关键词之间存在着共现关系。同时图谱的模块值(modularity)为0.77,轮廓值(Mean Sihouette)为0.6914,这两个指标用来表示所生成的聚类图谱质量的好坏。根据该软件的指标要求,本次聚类视图的这两个指标值符合最佳聚类视图的标准。

对不同聚类中的关键词进行分析,概括每个聚类所表示的意义,即最终的研究前沿主题。通过对图3中每个聚类中关键词的语义、共现关系及部分聚类之间相似的分析,最终确定近年来国际学术界关于感性工学研究的五大前沿主题分别为:情感计算与设计、产品设计与认知、手机产品造型设计、用户体验与产品认知、产品设计与消费者导向等。

六、感性工学发展方向

(一)加强交流合作,推动学术发展

亚洲国家在感性工学领域的研究处于国际领先地位,在感性工学的发展进程中更应掌握主动权。研究成果较为成熟的机构可组织开展学术交流会、学术研讨会等活动,积极创建学术交流平台,促进亚洲文化与欧美文化之间的碰撞与融合,共同推进感性工学研究的进一步发展。同时,学术平台的搭建也可为青年学者提供学习、探讨的机会,促使其在交流学习中进一步提升学术修养,实现自我完善。加强国家(地区)或机构间的合作,既为学术发展夯实基础,也可为感性工学研究培养新一代人才。

(二)紧抓发展契机,进一步拓宽研究领域

目前,感性工学在跨学科研究方面取得了一定成果。现阶段,工程学、电脑科学及材料科学是发文量最多的三个学科方向。随着时间的演变,感性工学研究正逐步从理工科领域向人文艺术领域扩散。作为一门综合性交叉学科,感性工学在信息化时代背景下,可充分借助大数据的资源优势,紧抓发展契机,在深入挖掘现有领域感性工学学术价值的同时,积极拓宽学术研究范畴,不断注入新概念,从而丰富和完善自身内涵。

(三)理论引领实践,在实践中谋发展

从最早一篇由美国心理学家奥斯古德于1957年发表的《意义的测量》开始,感性工学的内涵在不断扩充。1995年研究取得了较为明显的成就,在研究史上具有里程碑式的意义。纵观这些年感性工学的发展历程,理论的突破是在实践中完成的。近年来,在感性工学理念的指引下,产品的设计模式发生了改变,由设计师到消费者的单向传播转变成了考虑用户体检,加入用户参与的双向互动模式。这一转变为感性工学理念注入了新的内涵。在今后的发展过程中,仍要理论结合实践,用理论来引领实践,在实践中不断探索,寻求发展。

(四)不断实现自我突破,继续引领时代潮流

目前感性工学的五大研究前沿主题分别为情感计算与设计、产品设计与认知、手机产品造型设计、用户体验与产品认知、产品设计与消费者导向。归纳来看,这五大主题都与人们日常生活息息相关,产品设计影响着人们的生活品质。作为设计的理论基础之一,感性工学研究更要结合时代特征,走在时代前列。拥有超前意识,在实践的过程中不断实现自我突破,为人类未来生活提供创新思路。

参考文献:

[1] NAGAMACHI M. Kansei engineering: a new ergonomic consumer-oriented technology for product development[J]. International Journal of industrial ergonomics, 1995(1):3-11.

[2] NAGAMACHI M. Kansei engineering as a powerful consumer-oriented technology for product development[J]. Applied ergonomics, 2002(3):289-294.

[3] 李砚祖.设计新理念:感性工学[J].新美术,2003(4):32-35.

[4] 长町三生.感性工学[M].日本:海文堂,1989:23.

[5] NAGAMACHI M. Kansei engineering as a powerful consumer-oriented technology for product development[J]. Applied ergonomics, 2002(3):289-294.

[6] TANOUE C, ISHIZAKA K, NAGAMACHI M. Kansei engineering: a study on perception of vehicle interior image[J]. International Journal of Industrial Ergonomics, 1997(2):115-128.

[7] ISHIHARA S, NAGAMACHI M. Kansei engineering as a powerful consumer-oriented technology for product development[J].Applied ergonomics, 2002(3):289-294.

[8] WU D. 2012 IEEE International Conference on Fuzzy Systems[M].IEEE Presss: Brisbane, QLD,2012:1-8.

[9] FUKUSHIMA K, KAWATA H, FUJIWARA Y, et al. Human sensory perception oriented image processing in a color copy system[J]. International Journal of Industrial Ergonomics, 1995(1):63-74.

[10] 刘启元, 叶鹰.文献题录信息挖掘技术方法及其软件SATI的实现——以中外图书情报学为例[J]. 信息资源管理学报, 2012 (1):50-58.

[11] BORGATTI S P, EVERETT M G, FREEMAN L C. Ucinet for windows: software for social network analysis[J]. Analytic Technologies,2002(3):13-15.

[12] CHEN C, IBEKWE-SANJUAN F, HOU J. The structure and dynamics of cocitation clusters: a multiple-perspective cocitation analysis[J]. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 2010(7):1386-1409.

[13] CHEN C. CiteSpace II: detecting and visualizing emerging trends and transient patterns in scientific literature[J].Journal of the American Society for information Science and Technology, 2006(3):359-377.

[14] OSGOOD C E. The measurement of meaning[M].Chicago:University of Illinois press,1957:11-13.

[15] NAGAMACHI M. Kansei engineering: a new ergonomic consumer-oriented technology for product development[J].International Journal of industrial ergonomics, 1995(1):3-11.

[16] JINDO T, HIRASAGO K, NAGAMACHI M. Development of a design support system for office chairs using 3-D graphics[J]. International Journal of Industrial Ergonomics, 1995(1):49-62.

[17] ISHIHARA S, ISHIHARA K, NAGAMACHI M, et al. An automatic builder for a Kansei engineering expert system using self-organizing neural networks[J]. International Journal of Industrial Ergonomics, 1995(1):13-24.

[18] JINDO T, HIRASAGO K. Application studies to car interior of Kansei engineering[J]. International journal of industrial ergonomics, 1997(2):105-114.

[19] HSU S H, CHUANG M C, CHANG C C. A semantic differential study of designers’ and users’ product form perception[J]. International Journal of Industrial Ergonomics, 2000(4):375-391.

[20] NAGAMACHI M. Kansei engineering as a powerful consumer-oriented technology for product development.[J]. Applied Ergonomics, 2002(3):289-294.

[21] PRICE D. Networks of scientific papers[J]. Science,1965(149):510-515.

(责任编辑:王惠芳)

Visual analysis of international research situation about Kansei Engineering

WANG Zheping, MA Diwen

(College of Humanities,Zhjiang Uiversity of Technology, Hangzhou 310023,China)

Abstract:Major breakthroughs have been made in the study of Kansei Engineering by the end of 20th century, and it has expanded to the humanities and social sciences area in the 21st century. This paper intends to analyze the status and trend of international research on Kansei Engineering by the method of literature information visualization analysis based on 322 papers of Web of Science. Firstly, we use the cooperation analysis method to review the literature and its cooperation relationship, to clarify the number of documents and cooperation frequency in countries, regions and inter agencies. Secondly, by the method of word frequency, we explore the research situation of the development of interdisciplinary study. Thirdly, we apply the citation analysis to sort out the evolution of basic knowledge. Fourthly, we make use of key words co-occurrence analysis to summarize five main research topics. The development of Kansei Engineering requires the cooperation between different countries (or regions) and institutions. Influenced by the concepts of Kansei Engineering, product design has begun to be transformed from one-way transmission to two-way interaction.

Keywords:Kansei Engineering; visualization analysis; research situation; interdisciplinary study

收稿日期:2016-03-30

基金项目:浙江省哲学社会科学规划课题(16NDJC214YB)

作者简介:王哲平(1962—),男,浙江临海人,教授,博士后,从事影视传播、网络传播和文化产业研究;马荻文(1991—),女,浙江绍兴人,硕士研究生,从事新闻传播学研究。

中图分类号:G206.7

文献标志码:A

文章编号:1006-4303(2016)02-0230-07