论田锡的政论文风及其成因

2016-06-28李晓敏

李晓敏

(山西师范大学 文学院, 山西 临汾 041004)

论田锡的政论文风及其成因

李晓敏

(山西师范大学 文学院, 山西 临汾 041004)

摘要:田锡是北宋前期重要的政论文作家, 他与柳开、 王禹偁等人, 在宋初高举复古大旗, 是唐宋古文运动过渡期的重要倡导者。 他的政论文在文句上自由灵活, 构思巧妙变化; 在具体的论述中汪洋恣肆而少收束; 在论政表述上, 表现出愤急之态。 这些文章特色的形成, 皆与他所处的政治环境、 个性气质及其援道入儒的文学思想有密切的联系。 尤其是他“微风动水, 了无定文, 太虚浮云, 莫有常态”的文学主张, 对后世三苏“行云流水”的散文追求产生了一定的影响, 具有导夫先路的重要意义。

关键词:田锡; 政论文; 道家思想

田锡是北宋前期重要的政治家、 文学家, 为后世文人景仰。 其身后即被嘉以“献翼”的谥号。[1]489范仲淹曾经遗憾地说:“幼闻高风, 未获游其门。”[2]317四库馆臣也感叹:“为之操笔者皆天下伟人, 则锡之生平可知也。”[3]31田锡之所以会有如此高的声誉和影响, 主要是因为其政论文的创作在北宋前期独树一帜。 在宋初文坛, 柳开是高举复古大旗的重要人物, 但是他的主张明显偏向于重“道”。 这对于五代浮靡空泛的文风来说, 虽然起到一种纠偏的作用, 但是却有矫枉过正的嫌疑。 相比之下, 田锡的文学主张就圆通得多, 他既注重文学的实际内容, 又不排斥文学的审美价值。 正如张毅先生所言:“(田锡)已经没有柳开等人那种执着于道德理性而反对情感和词采的偏颇。”[4]398他提出的“艳歌不害正理”的主张, 不仅是对诗歌的评价, 也体现在他的政论文风之中。 田锡并没有拘泥于传统重道的文学观念, 他还兼顾文学的审美特性, 并在自己的政论文写作中践行了这一标准, 使得其政论文表现出切中时弊、 气势磅礴, 同时又兼具审美特性的风格。 这一文风的出现, 实可视为宋代古文运动的先导, 对其后的散文发展具有重要的意义。 本文拟就田锡政论文风的特点及其成因进行阐释, 以求就正于方家。

田锡的政论文, 多能切中时弊, 有感而发, 同时又表现出刚劲有力的气势, 曲折多变, 刚直自然。 总体来看, 具体表现在以下几个方面:

1文法多变, 自由腾挪

一篇文章如果平平叙来, 必然不能带给读者情感上的共鸣, 让人感到乏味。 文章必须写得曲折有致, 才能让人在高低曲折中得到一种审美的愉悦。 明人吴讷在《文章辨体序说》中引元好问之言说:“文章要有曲折, 不可作直头布袋。”[5]16庄元臣也说:“为文妙在立意曲折。”[6]2294那怎样使得自己的文章“不平”呢?田锡就很注重文学本身的审美价值, 这首先表现在他的文章在文句上自由灵活, 构思巧妙变化。 这主要依靠的是两个方面: 一是句法的自由腾挪; 二是章法的转折变化。

首先, 语句的自由变化。 刘勰在《文心雕龙·章句》篇中说:“夫设情有宅, 置言有位; 宅情曰章, 位言曰句。 故章者, 明也; 句者, 局也。 局言者, 联字以分疆, 明情者, 总义以包体, 区畛相异, 而衢路交通矣。 夫人之立言, 因字而生句, 积句而成章, 积章而成篇。”[7]570可见, 文章只有真正做到了“置言有位”“位言曰句”才能清晰表达作者的意图, 增加文章的说服力和感染力。 田锡文章正是充分重视了句法的组合排列, 我们先来看以下的句段:

狄中自有诸国, 未审陛下曾探得凡有几国否?几国与匈奴为仇?若悉知之, 可以用重赏行间谍。 间谍若行, 则夷狄自乱, 则边鄙自宁。[8]7

这组句子在形式上类似于现代汉语修辞中的顶针句法。 如此前后相续的句式, 衔接紧密, 如贯珠般的句式, 给人目不暇接的感觉。 同时, 在逻辑上也显得严密紧凑, 容易为读者接受, 从而就增强了文章论述的感染力。 然而, 这样的句式仍然不是田锡文章中最精妙的, 再来看下面的这段文字:

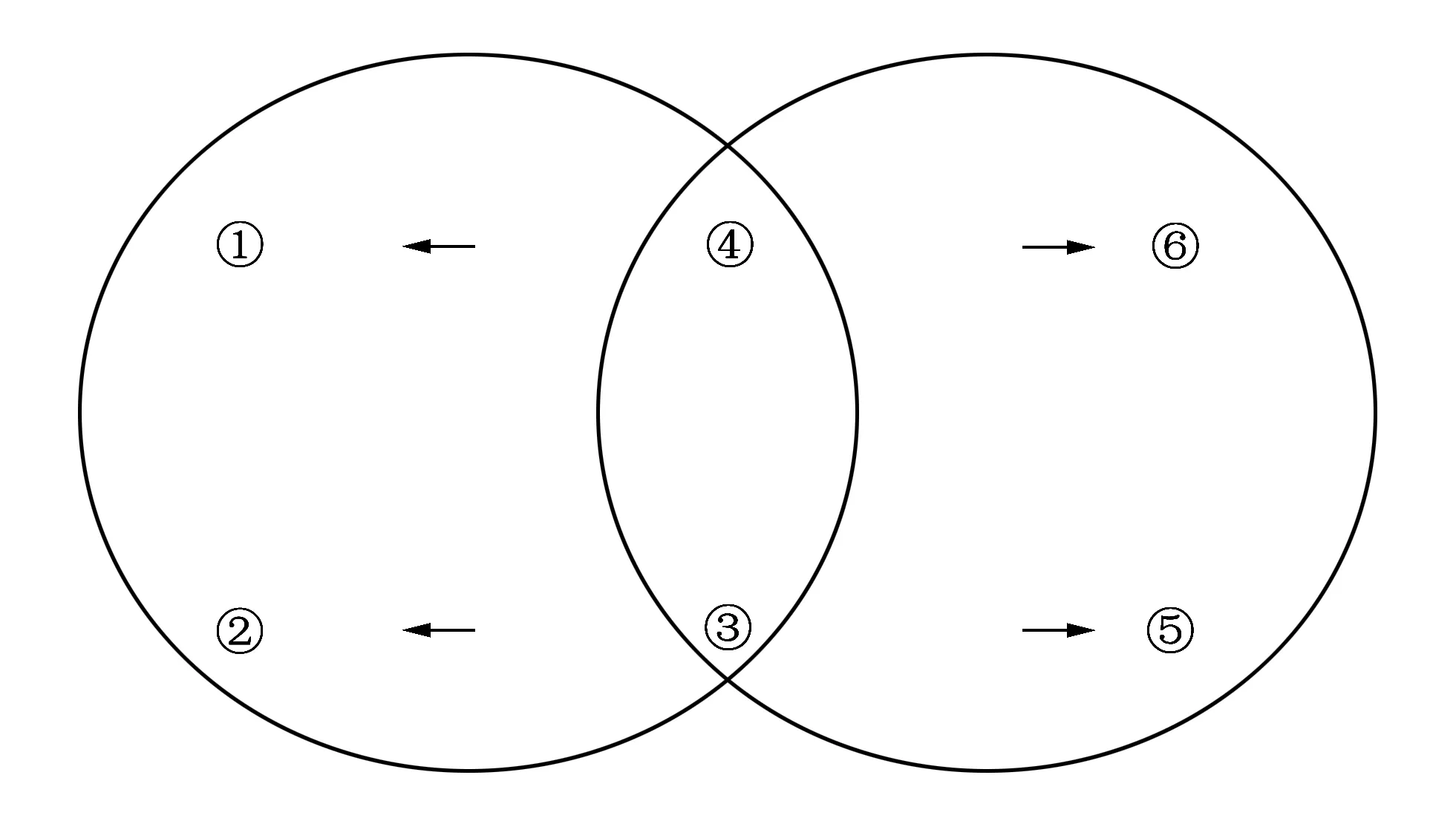

①盖臣下言之则谓封章, ②陛下行之则为法令, ③法令可简而不可使繁, ④制度可承而不可屡变, ⑤变易不定, 是彰思虑之不精; ⑥繁多难依, 是令手足之无措也。[8]3

这段文字虽然没有明显的前后相续的形式, 但是明显具有更加精巧的结构。 第①句和第②句是作者主要论述的两个问题, 第③句与第②句形成类似的前后相续结构, 第④句则照应第①句。 至此, 前四句不仅在句式和句意上前后照应, 而且在句式外在表现上形成一种环状结构。 而其后的第⑤句则再次与第④句作前后相续状, 第⑥句再照应第③句。 如此③④⑤⑥句再次构成环状结构。 整段论述可以用图 1 来示意。

图 1 田锡政论文环状结构图

于此, 我们不得不感叹田锡散文句法的精妙。 整套句段前后照应, 形成一个自足的套环结构, 不仅说理明晰透彻, 而且具有极强的艺术美感。 这样的句式在其文中可谓比比皆是。 如:

臣尝读《扬子发言》曰:“圣人之道犹日中。”又尝览《太公刘韬》曰:“圣人之道犹龙首。”龙首谓高视而远听, 日中谓融明而烛幽。[8]14

其次, 田锡论文的“转”法。 文章要曲折动人, 转法的使用也是极其重要的。 董玄宰在《文诀》中论转法说:“文章之妙权在转处。 转则不穷, 转则不板。 如游名山, 至山穷水尽处, 以为观止矣。”[9]408可见, 文章在写作中善于“转”, 才能在无文处生文, 达到曲尽其妙的表达效果。 这一点, 田锡可谓深谙其道, 如其《上宰相书》曰:

今相公佐太平之主, 理无事之朝, 四海谧宁, 万务整肃。 房、 杜功名之炜烨, 良、 平智略之宏深, 比于是时, 不独称美。 然至明或有所未照, 至聪或有所未闻, 未喻相公欲闻谠直之言乎?未喻相公欲求尘露之益乎?…… ①此皆相公代天理物质功, 从小人所求之愿。 ②然拜表之际, 尝诣閤门。 閤门有司, 未便收接, 须候相公台旨。 又取閤使指挥, 往复审详, 然后呈进。 ③盖有司禀奉之职, 理合宜然, 况臣子重慎之心, 礼亦可矣。 尔后扈随圣驾, 留驻漳川, 洎捷奏之爰来, 与追班而入贺。 数日后, 因进《圣主平戎歌》。 ④虽寻达于圣聪, 亦先禀于台旨。 又今年二月十六日, 复进《请皇帝东封书》, 不敢实封, 先闻閤使, 备言已奉台旨, 有司方敢进呈。 仍依常规, 先供一状, 称不敢妄陈利便, 亦不敢希望恩荣。 ⑤岂有备位谏垣, 上书诣閤而如此委曲, 不便敷陈, 无乃损相公之明, 无乃失至公之体?设使言事不合理道, 以言而娱至尊, 自有常刑可以加罪, 不足一一烦相公台听, 不劳一一禀相公指踪。 ⑥锡才列周行, 未谙时事。 若是近期体例, 须至如斯, 相继因仍, 未暇厘革, 则乞相公申明旷荡之理, 采纳愚直之言, 应令后谏官上章, 不须閤门取状。 乃是三公之府, 机扃洞开; 百职之仪, 纲纪斯在。[8]52

该文作于太平兴国六年(公元981年), 时任宰相为卢多逊。 田锡写此书信的目的是对当时卢多逊权倾朝野、 独权专政的行为进行讽刺和谏阻。 这段文字可以集中体现田锡在政论文中转折之法的灵活运用。 具体来看, 在书信一开始则对卢多赞扬之辞, 将其与房玄龄等名相相比。 其后“然至明或有所未照”一句开始, 文意陡转, 用两个反问句言卢当政多有纰漏。 读文到此, 似乎接下来田锡将痛陈卢氏之失。 其后“倘容下僚辄陈管见”一句, 在语气上又一转, 使得剑拔弩张的语势得以缓和。 其后, 田锡以自己作为言官上书的经历为例, 陈卢多逊身居相位, 言官上书必由台旨方能上达之弊。 其间“然拜表之际, 尝诣閤门”(如文中②④⑤等句)等表达对台阁越权审议言官奏疏的不满, 使得文意气势沸腾, 情感激越迸发。 而“盖有司禀奉之职, 理合宜然, 况臣子重慎之心, 礼亦可矣”(如文中①③⑥等句)又形成语气上的舒缓之势。 这样两者相间, 形成了文章气势和文意的多重转折, 富有很强的情感色彩, 同时也达到了自己曲折表达政见的效果。

总之, 田锡政论文的句法和章法具有变化转折的特点。 由于作家的精巧构思和精心安排, 使得这一切不仅不生硬, 而且自然灵活, 合情合理, 同时也使得田锡的政论文表现出一种艺术美感, 具有了很强的感染力。

2汪洋恣肆, 放纵不羁

田锡在文学上仰慕西汉蜀地作家司马相如和扬雄, 而两人的文学风格又认为以铺张扬厉为其突出特点。 刘培先生认为, 田锡的辞赋具有雄豪壮大之美。[10]如田锡的《倚天剑赋》《叠嶂楼赋》等作品还明显可见其与司马相如、 扬雄一脉相承的风格。 由此可见, 田锡的政论文在汪洋恣肆的论述中, 表现出了磅礴的气势。

在田锡看来, 文学创作不仅有所谓的“正体”, 而且有所谓的“变体”。 他在《贻陈季和书》中说:

迩来文士, 颂美箴阙, 铭功赞图, 皆文之常态也。 若豪气抑扬, 逸词飞动, 声律不能拘于步骤, 鬼神不能秘其幽深, 放为狂歌, 目为古风, 此所谓文之变也。 李太白天付俊才, 豪侠吾道, 观其乐府, 得非专变于文欤?乐天有《长恨》词、 《霓裳》曲、 五十讽谏, 出人意表, 大儒端士谁敢非之?何以明其然也?世称韩退之萌一意、 措一词, 苟非美颂时政, 则必激扬教义。 故识者观文于韩、 柳, 则警心于邪僻。 抑末扶本, 跻人于大道可知也。 然李贺作歌, 二公嗟赏, 岂非艳歌不害于正理, 而专变于斯文哉?[8]32

田锡在这段论述中认为, 文章的正变之分是其发展的必然现象, 主要应该关注的是其是否邪僻。 这里他不仅承认了正体文章存在的必要性, 同时也肯定了文章变体存在的合理性。 而这些变体很重要的特点就在于其“豪气抑扬, 逸词飞动, 声律不能拘于步骤, 鬼神不能秘其幽深”的外在特征。 这在很大程度上正是田锡本人政论散文的文学特征。 再如其《上太宗答诏论边事》曰:

今之御戎, 外则委任将帅, 内则询谋宰臣, 行一事必使宰臣知之, 出一诏必令宰臣议之。 臣闻前年出师向北, 会曹彬以下欲取幽州, 是侯利用、 贺令图之辈误惑圣聪, 陈谋画策, 而宰臣昉等不知。 又去年招置义军, 刺配军分三边, 宰相普等亦不知之, 岂有议论边陲发师旅而宰相不与闻?若宰相非才, 何不罢免?宰相可任, 何不询谋?今宰相普三入中书, 再出藩镇, 重望硕德, 元老大臣人所具瞻, 事无不历。[8]7

今之御戎, 凡召发兵士, 或储般粮草, 亦宜谨静, 勿使喧烦。 臣窃闻去年于户税上折科马草, 及官中和买, 当买纳未足之间, 即有时臣催督贫下户妇女有行科校者。 又闻汴河干浅, 遂分南河水添注汴河, 以待漕运。 国家计度何在?而临时一至于此, 辇毂之下, 岂无外国谍人?臣即不知见在军储支得几年, 若是无九年之粮, 实为无备; 若是无三年之粮, 实为窘急。 若不窘急, 则何以科校妇女而纳草, 添注河水而待漕运也?[8]8

这段文字是田锡对宋太宗因受佞臣贺令图等人的蛊惑而独断专行的批评。 作者连用三个反问的句式, 使得整个论政如层层巨浪袭来, 具有极强的震撼力和说服力。 他在震荡君心的同时, 也达到了振聋发聩、 警惕砥砺的客观效果。 刘大櫆在《论文偶记》中曾言:“古人行文至不可阻处, 便是他气盛。”[11]3总体来看, 这段论述丝毫没有给君王留面子, 作为直臣典范的田锡在论政到急切之处, 对文势采取的是有意的放纵。 若不这样, 也不足以达到波澜壮阔的艺术效果, 也就不能真正令君王心服口服。 如果说以上文字足见田锡作为直臣的慷慨风云之气的话, 那下面这段文字就更将这点表现得淋漓尽致。 其曰:

昔吴起为将, 为士卒吮癰; 霍去病为将, 汉帝欲为治第, 去病曰:“匈奴未灭, 何以家为?”竇婴为将, 得赐金千斤陈于廡下, 军吏过者辄量取为用。 未谕陛下以今之将帅如吴起、 霍去病否?若以臣所见, 则将帅必无其人。 何以知之?将帅肯为士卒吮癰乎?若赐第宅肯不要乎?将帅非材即无威名, 何以使匈奴望风而惧?今有居显位食厚禄, 为国之谋即不足, 奉身之谋即有余, 何以副陛下致太平之心, 何以致陛下成清净之理?[8]8

田锡这段论述先用吴起、 霍去病、 竇婴的例子形成排比, 文势波澜壮阔。 其后, 他又用一连串的反问句将句势申足。 这种一泻千里的句段, 给人造成不可遏制的情感气势, 论政力量十足。 正如他自己所说:“使物象不能桎梏于我性, 文彩不能拘限于天真。”[8]34

总之, 田锡这种直谏之风大多体现在其政论文中, 这种任由文势发展而少加收束的风格正是其自然文风的最好诠释。 宋代受其影响的大文豪苏轼曾论其作文如“行云流水,初无定质,但常行于所当行, 常止于所不可不止”, 这也可以作为对田锡政论文风格的最好注解。

3气盛言宜, 犯颜直谏

对于田锡, 苏轼为之慨叹曰:“呜呼田公, 古之遗直也。 其尽言不讳, 盖自敌以下, 受之有不能堪者, 而况人主乎!”[12]854田锡的政论何以会让东坡发出这样的感叹,他的“尽言不讳”及“不能堪” 到底体现在哪里呢?这主要体现在田锡以刚直敢言闻名于世, 在具体论政的过程中, 当然也时时表现出一种愤激之态。 如其《上真宗乞询求将相》曰:

臣尝读《唐太宗实录》, 见李靖文武材略, 隋将擒虎即其类也。 靖再与擒虎论兵, 未尝不称善, 抚之曰:“可与论孙吴之术也。”初事隋为殿内直长, 吏部尚书牛弘见而重之, 曰:“李靖, 王佐才也。”…… 即不知今来朝廷公卿大夫间, 有如韩擒虎与李靖论兵否?有人如牛弘知李靖有王佐才否?若有人能论兵, 有人负王佐才, 未审陛下知之否?有人善论兵, 有人负王佐才, 乃是帝王合先知之矣。[8]25

这是田锡在其终老之年对朝廷时政进行的最后谏议。 文中痛陈当权者尸位素餐, 位不得人。 文章以谈论李靖及韩擒虎论兵说起, 其后又言牛弘对李靖王佐之才的赞誉, 看似谈论古代名人轶事, 语气上也显得雍容宽缓。 然而, 其后就此发论, 文风上可谓风云突变, 借此历史典故而直接责难真宗, 先言“皇威不振久矣, 时议乃以将相无人亦久矣”, 与前文联系, 形成了“山雨欲来风满楼”之势。 其后以“即不知今来朝廷公卿大夫间, 有如韩擒虎与李靖论兵否?有人如牛弘知李靖有王佐才否?若有人能论兵, 有人负王佐才, 未审陛下知之否”的三个反问, 可谓让真宗哑口无言, 而质问之势已达极致。 最后以“有人善论兵, 有人负王佐才, 乃是帝王合先知之矣”作结, 申足文意的同时, 满含讽刺。 田锡这一套“组合拳”下来, 真不知宋真宗如何招架?于此, 田锡直言敢谏, 时时愤激的文风也真可见一斑。

如果说上引田锡就将相之事对真宗的质问还多少有些克制的话, 其在《上太宗应诏论火灾》中对太宗就有明显的责难情绪, 其曰:

左取右奉, 无非睿谋。 所以陛下出一言, 乃以谓汤、 武可偕, 陛下行一事, 乃以谓尧、 舜可继。 自绩大位, 于今九年, 四方虽宁, 万国虽静, 然刑罚未甚措, 水早未甚调。 陛下谓之太平, 谁敢不谓之太平?陛下谓之至理, 谁敢不谓之至理?[8]2

此处田锡对宋太宗的政绩评判可谓大胆至极。 他先说“陛下出一言, 乃以谓汤、 武可偕, 陛下行一事, 乃以谓尧、 舜可继”, 道出了封建政体下皇帝言行的重要性, 而其后“自绩大位, 于今九年, 四方虽宁, 万国虽静, 然刑罚未甚措, 水早未甚调”则是对太宗自从继位以来的政绩的全然否定, 到最后“陛下谓之太平, 谁敢不谓之太平?陛下谓之至理, 谁敢不谓之至理?”两个反问句连缀, 气势十足, 这已经是纯粹的质问和责难了。 试想一下, 在中国古代封建社会中, 君王的息怒将直接决定臣子的生死, 然而像田锡这样愤激的言论, 对于听惯了阿谀奉迎之语的宋太宗来说, 可谓难堪之极。 再有, 面对朝廷赋役造成饥荒遍野的现实, 田锡一再上表为民请愿, 他在《上真宗乞赈给河北饥民》甚至说:“若有司只知此行遣, 实未称陛下忧劳之心也。 陛下为民父母, 使百姓饥死, 乃是陛下孤负百姓也。”[8]21这样的语言, 很明显已经触及到封建帝王容忍的底线。 田锡这种逆龙鳞而上的精神, 充分体现了我国古代质直之士不畏身死、 毅然护道的牺牲精神。 千百年下, 着实令人敬仰。

当然, 田锡在他的政论文中之所以表现出十足的气势, 最重要的还是其论证逻辑严密, 层层相扣, 说服力强, 不给人留下可乘之机。 他曾说:“文以意为主, 主明则气胜, 气胜则锵洋精彩从之而生。”[13]92可见, 他文章表现出的气盛言宜是出于其主观的自觉构思的结果。

综上所述, 田锡的政论文在宋初表现出切合时弊、 逻辑严密的特点, 不仅在句法和章法上灵活多变, 而且在情感上激越澎湃, 甚至表现出愤激之态, 这些共同构筑了他文章自然直谏、 文道兼重的风格。

4田锡政论文风成因探析

一位作家的创作风格的形成, 一定是其个性气质、 生活环境及后天学养等多方面因素综合作用的结果。 笔者认为, 田锡自然直谏政论文风的形成, 也是具有多重原因的, 具体体现在以下几个方面:

第一, 当时的政治形势相对宽松自由, 有自由表达政见的氛围。 赵宋王朝的建立, 实际上也是中国历史上军事将领凭借武力篡夺政权的又一次重演。 所以, 作为宋太祖的赵匡胤, 很清楚武将夺权的危险性。 所以, 在建国伊始, 他不仅实行了著名的“杯酒释兵权”, 解除了自己的后顾之忧, 而且还大肆重用文臣, 以达到牵制武臣的政治效果。 因此, 宋代的统治者在对待士大夫的态度上显得相对宽松, 奉行“与士大夫治天下”[14]5370的政治理念, 同时立下“不得杀士大夫及上书言事之人”[15]1的誓约。 宋太宗本人也深知“王者虽以武功克定, 终须用文德致治”的道理, 由此以丰厚的待遇招纳各地地位低下的读书人。 在这种情况下, 田锡由后蜀入宋, 中太平兴国三年(公元978年)进士。 在这样宽松的政治气候下, 田锡自然可以大胆提出自己的政治主张, 即使有时出现冒犯皇威的过激言辞, 恐怕也不会招致灾祸。 所以, 本传中载他在上《论军国要机朝廷大体》之后, 宋太宗优诏褒答, 赐钱五十万。[16]9790范仲淹在《赠兵部尚书田公墓志铭》中说:

公奉事两朝, 由遗补历御史, 至谏议大夫, 前后章疏凡五十有二。 尝谓诸子曰:“吾每言国家事, 天子听纳, 则人臣之幸; 不然, 祸且至矣, 亦吾之分也。[2]317

就范仲淹的描述来看, 很明显的事实是, 虽然田锡在其政论文中时时表现出一种不羁的气势, 但是其敢于直谏的胆识, 在一定程度上还是来源于其身仕的两朝君主在政治上的开明态度。 皇帝的采纳和褒奖, 成为了他敢于犯言直谏的现实动力。

第二, 个性气质使然。 这方面的材料可以从田锡本人的相关史料中获得证明。 如《宋史·田锡列传》载:“锡耿介寡合, 未尝趋权贵之门, 居公庭, 危坐终日, 无懈容。 慕魏征、 李绛之为人, 以尽规献替为己任。”[16]9792“锡好言时务, 既居谏官, 即上疏献军国要机者一、 朝廷大体者四。 ……疏奏, 优诏褒答, 赐钱五十万。 僚友谓锡曰: ‘今日之事鲜矣, 宜少晦以远谗忌。 ’锡曰: ‘事君之诚, 惟恐不竭, 矧天植其性, 岂为一赏夺邪?’时赵普为相, 令有司受群臣章奏, 必先白锡。 锡贻书于普, 以为失至公之体, 普引咎谢之。”[16]9788对于这段面对同僚关于政治灾祸隐忧的规劝, 田锡的主张是不愿意隐藏自己的天然本性, 而要将所欲陈发的政见和盘托出, 这是不会因为可能带来的谗忌或赏赐而改变的。 可见, 田锡是一位铁骨铮铮的士大夫, 也是一位率真正直的耿介之士。 宋代史学家李焘曾经评价田锡说:

锡耿介寡合,严恭好礼,居公廷必危坐终日,未尝懈容。 慕魏征、 李绛之为人。 及居谏署,连上八疏,皆直言时政得失。 尝曰:“吾立朝以来,封疏五十二奏,皆谏臣任职之常也。 言苟获从,吾幸大矣,岂可藏副示后、 谤时卖直耶?悉取焚之。”临终自作《遗表》,犹劝上以慈俭守位,以清静化人,居安思危,居理思乱。[14]5370

诚然, 田锡“耿介寡合, 严躬好礼”的个性气质决定了他犯言直谏的政论风格。 然而, 田锡对自己政见的自由表达, 同时也是由于其作为宋初知识分子身上特有的使命感和责任感。

第三, 与田锡本人道家思想倾向有关。 正如陈晓芬先生所言:“把道家理论糅入儒学之中, 从而突出主体情性对创作的作用, 是宋初不少文人的思想方式, 田锡是这方面的代表。”[17]224田锡本人在思想上表现出对道家文章风格的倡导。 关于这一点, 我们似乎可以从他的文章中得到佐证。 如其在《答胡旦书》中说:

帝王好文, 士君子以名节文藻相乐于升平之世, 斯实天地会通之运也。 自数百载罕遇盛事,今锡与君偶斯时焉。 自吕状元蒙正得第之后, 有御制诗以赐之, 闻两制中得与上倡和。 ……况吾子负倜傥之气, 怀磊落之才, 将来振海内之名, 鼓天下之动, 广视阔步于场屋, 飞声走响于公卿, 高掇荣名, 若坐会稽, 临沧海, 投犗十二而钓取巨鳌也,孰不伟之![8]42

这段文字是田锡对自己潇洒倜傥性格的自述, 尤其是其在文章最后表现出的借助于科考得意之后情状的描述, 可谓极尽夸张之能事。 其“将来振海内之名, 鼓天下之动, 广视阔步于场屋, 飞声走响于公卿, 高掇荣名, 若坐会稽, 临沧海, 投犗十二而钓取巨鳌也,孰不伟之”的想象, 奇特宏伟, 明显与庄子思想有相通之处。

另据其《贻陈季和书》曰:

锡观乎天之常理, 上炳万象, 下覆群品, 颢气旁魄, 莫际其理, 世亦靡骇其恢廓也。 若卒然云出连山, 风来邃谷, 云与风会, 雷与雨交, 霹雳一飞, 动植咸恐, 此则天之变也。 亦犹水之常性, 澄则鉴物, 流则有声, 深则窟宅蛟龙, 大则包纳河汉; 若为惊潮, 勃为高浪, 其进如万蹄战马, 其声若五月丰隆, 驾于风, 荡于空, 突乎高岸, 喷及大野, 此则水之变也。 非迅雷烈风, 不足传天之变; 非惊潮高浪, 不足形水之动。[8]32

在这段文字中, 田锡将文章的艺术特性比作自然界的风、 雨、 雷、 电等物, 尤其强调文章中情感的抒发应该注重“自然”的表露, 不要对其进行刻意的约束, 否则, 人的真实情感将无从表达。 可以说, 田锡的这一崇尚自然的文学主张, 直接影响了他的政论文写作, 当他论政情绪激愤时, 不免文章如江河奔涌, 势不可挡。

第四, 田锡的散文创作受到了前代文学的影响。 宋人论文主张回归秦汉, 田锡的散文写作明显受到了贾谊的影响。 如其在《答胡旦书》中就说:

余尝读西汉书, 见高祖以英武取天下, 而文帝以道德化海内, 措刑不用几四十年。 于时最称俊才而年少者有贾谊, 观其所上书, 真卿相才也。 然当宣室受釐之际, 思鬼神事, 诏谊问之, 不觉膝之前席, 然终不能大用, 惜哉。[8]41

在田锡的思想中, 儒家的思想还是占据了主要方面。 他一再诉说自己的抱负曰:“窃尝以儒术为己任, 以古道为事业。”[8]35他也主张:“夫人之有文, 经纬大道, 得其道则持政于教化, 失其道则忘返于靡漫。”[8]32诚然, 作为中国古代的臣子, 田锡的政论文中不免会有传统儒家的含蓄蕴藉的一面, 但是总的来看, 田锡在他的政论文创作中表现出了一个直臣应有的品格和风范。

总之, 田锡自然直谏、 曲折多变的政论文风, 是当时相对宽松的政治环境、 本人气质及思想倾向, 同时又是他在汲取前代文学思想精华的基础上形成的。 祝尚书先生曾评价说:“田锡是有宋第一代作家, 其理论与创作得失, 必然产生深远影响。”[19]诚然, 田锡与柳开、 王禹偁等人在宋初倡导的复古文风, 是唐宋古文运动的重要组成部分。 他对文章审美特性的重视, 又是当时最通达和全面的古文改革方向。 同时, 田锡崇尚自然, “微风动水, 了无定文, 太虚浮云, 莫有常态”的文学主张, 对后世三苏“行云流水”的散文追求产生了一定的影响, 具有导夫先路的重要意义。 全面深刻地探讨田锡的政论文理论及其文学史价值, 必然对我们推进唐宋古文运动的研究大有裨益。

参考文献

[1]陈振孙. 直斋书录解题[M]. 上海: 上海古籍出版社, 1987.

[2][宋]范仲淹. 范仲淹全集(上册)[M]. 李勇先、 王蓉贵, 校点. 成都: 四川大学出版社, 2007.

[3][清]永瑢. 四库全书总目提要(第18册)[M]. 《万有文库》本. 上海: 商务印书馆, 1935.

[4]张毅. 宋代文学思想史[M]. 北京: 中华书局, 2004.

[5][明]吴讷. 文章辨体序说[M]. 北京: 人民文学出版社, 1982.

[6][明]庄元臣. 文诀[G]∥王水照, 编. 历代文话(第3册). 上海: 复旦大学出版社, 2007.

[7]范文澜. 文心雕龙注[M]. 北京: 人民文学出版社, 1958.

[8][宋]田锡. 咸平集[M]. 罗国威, 校点. 成都: 巴蜀书社, 2008.

[9]郑奠, 谭全基. 古汉语修辞学资料汇编[M]. 北京: 商务印书馆, 1980.

[10]刘培. 论田锡辞赋的新变[J]. 文史哲, 2001(4): 75-79.

[11]刘大櫆. 论文偶记[M]. 北京: 人民文学出版社, 1959.

[12][宋]苏轼. 苏轼文集[M]. 孔凡礼, 点校. 北京: 中华书局, 1986.

[13][明]徐师曾. 文章辨体序说[M]. 罗根泽, 校点. 北京: 人民文学出版社, 1962.

[14]李焘. 续资治通鉴长编[M]. 北京: 中华书局, 1986.

[15]周勋初. 宋人轶事汇编[M]. 上海: 上海古籍出版社, 2014.

[16][元]脱脱. 宋史[M]. 北京: 中华书局, 1977.

[17]江少虞. 宋朝事实类苑[M]. 上海: 上海古籍出版社, 1981.

[18]陈晓芬. 中国古典散文理论史[M]. 上海: 华东师范大学出版社, 2011.

[19]祝尚书. 试论宋初西蜀作家田锡[J]. 四川大学学报(哲学社会科学版), 1990(2): 64-70.

Tian Xi’s Style of Political Essay Writing and Its Causes

LI Xiaomin

(College of Language and literature, Shanxi Normal Univercity, Linfen 041004, China)

Abstract:Tian Xi was an important political essay writer in the early stage of the Northern Song dynasty. As one of the advocates of the Ancient Prose Movement in the transitional stage from the Tang dynasty to the Song dynasty, Tian Xi upheld the banner of restoring the ancient practice in the early stage of Song dynasty with Liu Kai, Wang Yucheng and other writers. His political essay writing was flexible in the sentence expression, with the exquisite creation, and bold and unconstrained argumentation. He appeared to be sort of angry in political expression. All these features of his writings are attributed to the political environment, his personality, and his thoughts of combining Confucianism and Taoism together. His proposition in literature had certain influences upon the Three Su’s essay pursuit of the so-called “floating clouds and flowing water”.

Key words:Tian Xi; political essays; Taoist ideas

文章编号:1673-1646(2016)03-0084-06

*收稿日期:2015-12-17

基金项目:2015年山西省高等学校哲学社会科学基金项目: 郭象升文章学研究

作者简介:李晓敏(1983-), 男, 讲师, 博士, 从事专业: 汉唐文学。

中图分类号:I207.62

文献标识码:A

doi:10.3969/j.issn.1673-1646.2016.03.018