15个副省级城市教育现代化监测数据分析与反思

2016-05-28张旭21世纪教育研究院北京100088

张旭(21世纪教育研究院,北京100088)

15个副省级城市教育现代化监测数据分析与反思

张旭

(21世纪教育研究院,北京100088)

摘要:副省级城市在我国共有15个,其在提升我国教育整体现代化的过程中发挥着重要作用。国家教育发展研究中心等部门通过对15个副省级城市教育现代化进行监测,对于认识并指导副省级城市教育现代化的发展具有积极意义。但我们也应充分认识到我国教育现代化仍处在初级阶段,要时刻反思检测方法、检测目标的科学性与适宜性,进而积极推进我国教育的整体进步。

关键词:教育现代化;副省级城市;指标体系;教育发展水平;教育公平;教育保障水平

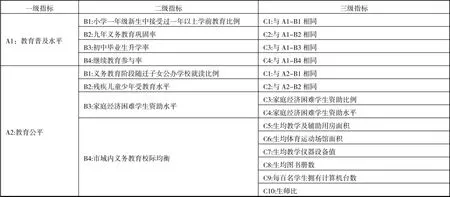

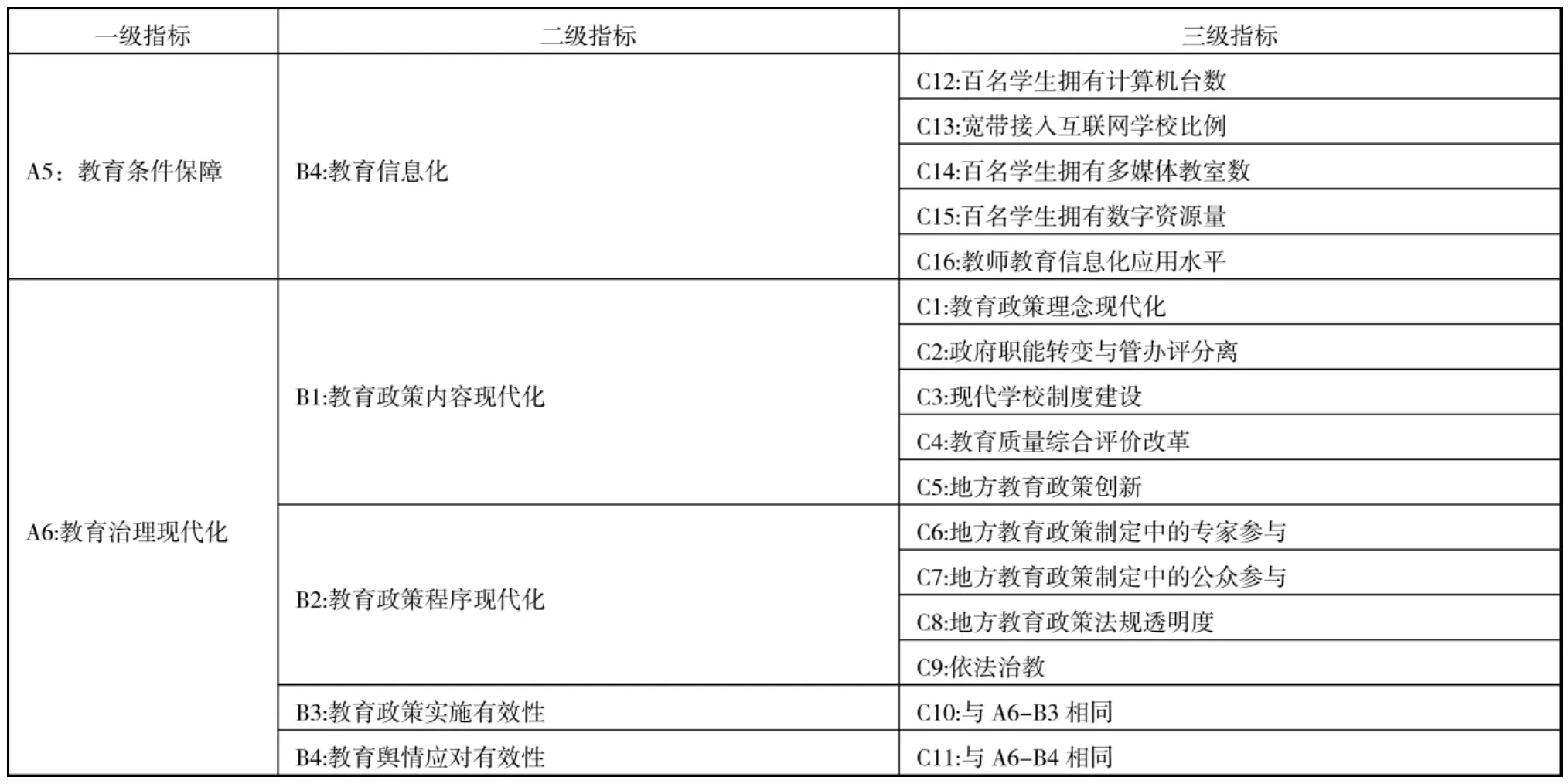

一、教育现代化指标体系的建构

教育现代化指标体系的构建对于理解教育现代化的本质与延伸具有积极意义。[1]本文所采用的教育现代化监测指标体系与文中数据均有国家教育发展研究中心等课题组开发并完成监测。在该指标体系共关涉6项一级指标、27项二级指标、76项三级指标。其中教育公平一级指标共包括6项二级指标、36项三级指标;教育条件保障水平一级指标包括4项二级指标,16项三级指标;教育治理现代化指标包括4项二级指标,11项三级指标;其余教育普及水平、教育质量、教育服务贡献三项一级指标共包括二级指标13项,三级指标13项。教育现代化监测指标体系具体见表1。

续表1

续表1

二、15个副省级城市教育现代化水平监测结果分析

教育现代化监测指标包括教育普及水平、教育公平、教育条件保障、教育质量、教育治理现代化、教育服务贡献等六方面。有鉴于教育治理现代化指标监测尚处在观察测试评价阶段,故本文主要关注教育普及水平、教育公平、教育条件保障三项一级指标监测情况。

(一)教育发展水平指标监测

教育发展水平指标主要包括一级指标教育普及水平指标中的小学一年级学生中接受过一年以上学前教育比例、九年义务教育巩固率、初中毕业生升学率等三项二级指标,以及教育质量指标中的生师比、达标班额比例、学生体质健康优良率等三项二级指标。6项指标共同组成了教育发展水平指标。从总体来看,成都市教育发展水平指数最高为0.928,其次是沈阳市为0.922,武汉市紧随其后为0.918;在15个副省级城市中宁波市、济南市、深圳市教育发展水平指数相对偏低,分别为0.842、0.837、0.832。从监测数据中看,在教育发展水平排名中成都市能够独占鳌头主要得益于教育普及水平的三项指标。沈阳市的成绩主要在于在义务教育阶段“进口”——小学一年级学生中接受过一年以上学前教育比例以及“出口”——初中毕业生升学率作出的努力。深圳市在15个副省级城市中教育发展水平排名靠后,主要在于深圳市各项指标普遍较差。在小学一年级学生中接受过一年以上学前教育比例排名中,青岛市2012年、2013年保持着第一的成绩,深圳市、广州市2013年分别排在第14位、第15位。在九年义务教育巩固率排名中,成都市、厦门市、南京市、杭州市占据前4名,而广州市、深圳市依然垫底。在初中毕业生升学率排名中,广州市、厦门市、成都市、沈阳市、西安市排名靠前,青岛市、杭州市、长春市、哈尔滨市、深圳市排名靠后。在生师比排名中,南京市连续两年排在首位,厦门、成都、广州三市该项监测指标中排名较为靠后。在达标班额比例排名中,广州市、南京市工作成绩较为突出,西安市、长春市、济南市相对落后。在新增的学生体制健康优良率排名中,深圳市成功逆袭,在这项指标监测中高居榜首,广州市排名第二,在该项指标监测中宁波市、厦门市排名较为靠后。

在教育普及水平的三项指标中,我们可以发现在15个副省级城市中,协调“进口”——“过程”——“出口”依然是他们发展义务教育的难点之一。同时教育普及水平中区域化特征明显:东北三省四市整体实力偏弱;在东部沿海地区,教育普及水平指标分化现象较为严重,副省级城市只能做好教育普及水平指标三项中的一项或者两项,很难对三者进行统筹,实现高位均衡。同时,生师比与达标班额比例之间的矛盾,在15个副省级城市中,除南京市处理两者关系较为恰当外,其他各城市在处理两者之间关系中仍存在较大问题,很难实现两者之间的平衡。15个副省级城市2013年教育发展指数及排名见表2。

表2:15个副省级城市2013年教育发展指数及排名

(二)教育公平水平指数监测

在教育公平指数中监测了除残疾儿童少年受教育水平在外的随迁子女公办学校就读比例、家庭经济困难学生资助水平、市域内义务教育校际均衡、市域内义务教育县际均衡、市域内义务教育城乡一体化等五项内容。从教育公平总指数来看,浙江省宁波市、杭州市指数分别排第一位和第二位,教育公平总指数为0.95、0.88。排在第三位的是在教育发展水平指数排在第一位的成都市,教育公平总指数为0.82。从区域来看,东三省四市大连市、沈阳市、长春市、哈尔滨市教育公平总指数排名偏低,排名分别在10、13、14、15,教育公平指数分别为0.74、0.65、0.63、0.62。在随迁子女公办学校就读比例排名中,大连市、哈尔滨市、济南市、青岛市等城市较好,经济发展较好的深圳市与广州市在这方面成效有限,在15各副省级城市中排名第14、15。在家庭经济困难学生资助水平排名中,宁波市、西安市、杭州市分别占据1、2、3名,排在后五位的除南京市外,其他四市均来自东北三省。在市域内义务教育校际均衡排名中,青岛市、宁波市、深圳市的校际差异较小,校际差异偏大的有西安市、哈尔滨市、长春市等。在市域内义务教育县际均衡排名中,宁波市、南京市、杭州市等长三角经济区县际之间差距较小,东三省四市与西安市在该项指标中排名靠后,说明五市县际差距较大。从市域内义务教育城乡一体化排名来看,宁波市、杭州市、成都市、南京市较好,而青岛市、沈阳市、济南市、西安市在这方面成绩较差。15个副省级城市教育公平指数及排名见表3。

表3:15个副省级城市教育公平指数及排名

续表3

通过表3的数据呈现,我们可以意识到在教育公平指标监测中表现出了三个特点:第一,区域化特征明显;第二,经济发展水平与解决随迁子女公办学校就读能力成反比;第三,在市域内义务教育校际均衡、县际均衡、城乡一体化三项指标中,彼此存在着千丝万缕的关系。

(三)教育条件保障水平指数监测

在教育条件保障指数指标中,具体包括经费投入、装备投入、教育信息化、师资投入等内容。教育条件保障水平排在前五名的依次是厦门市、南京市、宁波市、大连市和杭州市,均为东部沿海地区的城市。

排在后三位的为西安市、哈尔滨市与长春市,这些地区所在省经济相对东部沿海地区而言,经济发展水平欠发达。15个副省级教育条件保障指数及排名见表4。

表4:15个副省级教育条件保障指数及排名

在本文选取的15个副省级市教育经费投入的指标当中,包括了生均公共财政预算教育事业费支出、生均公共财政预算教育公用经费支出、公共财政预算教育经费支出占公共财政支出比例三项内容。按经费投入来看,排在前列的依然是深圳市、大连市、杭州市等东部沿海发达地区,排名靠后的是成都、西安、武汉等市。15个副省级城市教育经费投入指数排名见表5。

表5:15个副省级市教育经费投入指数排名

通过对监测数据进行分析,我们可以看到:城市间办学条件差异显著,其中生均公共财政预算教育公用经费支出城市间差异系数差异最高达5倍;生均教学及辅助用房面积差异最高达4倍;生均教学仪器设备值差异最高达6倍;家庭经济困难资助水平差异最高超过100倍。但师资配置城市间差异明显小于教育经费和装备条件的差异,主要原因是师资配置全国有较为刚性的统一标准,而在教育经费和办学条件配置方面,没有全国统一的政策标准或者标准明确性不够,造成教育经费和装备条件城市间差异显著。

数据显示,地方经济发展水平与教育投入不呈一致性关系。人均GDP指数排名与教育经费投入指数排名完全一致的只有大连市和宁波市,均是东部经济发达城市;教育经费投入适度超前的有成都市和西安市;教育经费投入明显超前的有哈尔滨市、沈阳市、青岛市等8个城市;教育经费投入明显落后的有3个城市。15个副省级城市教育经费投入指数与人均GDP指数见表6。

表6:15个副省级城市教育经费投入指数与人均GDP指数

教育事业发展水平和教育质量与教育投入有密切关系,但当时教育投入达到一定的保障条件后,投入与产出不呈简单的一致性关系。这时,教育的价值取向、教育政策和教育管理成为重要的影响因素。南京市制定并实施了教育信息化政策,其教育信息化指数排名第1位,并且遥遥领先于各城市。厦门市、宁波市的政策长期关注职业教育、重视职业学校“双师型”教师培养,其“双师型”教师指数分别列第1位和第3位。成都市高度重视统筹城乡教育综合改革的各项政策安排和制度设计,教育发展水平排名第1位,教育城乡一体化排名第3名,教育公平指数排名第3位。因此,教育要获得可持续发展,需要科学决策、民主决策,需要努力推进教育治理体系与治理能力的现代化。15个副省级城市教育投入与产出关系见表7。

表7:15个副省级城市教育投入与产出关系

三、反思

(一)教育现代化指标体系中六大指标成熟程度不一

教育现代化六大指标体系中相对成熟的教育公平指标,从弱势儿童受教育权与城乡教育一体化方面进行了指标设计;教育条件保障水平指标设计也相对成熟,从师资投入、经费投入、装备投入、教育信息化等四方面进行了指标体系设计。教育普及水平和教育质量两个指标,在2013年教育现代化指标体系监测中两者进行有机结合成为了教育发展水平指标,是在原来指标体系上的发展。在六大指标体系中比较发展不成熟的是教育服务贡献与教育治理现代化,主要表现在两者在体系上尚未形成缜密的逻辑结构。

(二)指标监测以义务教育阶段为主,对非义务阶段教育重视程度不足

在教育现代化指标体系中,并没有严格设定要只监测义务教育阶段,可是从监测数据来看我国此项教育现代化指标体系监测的主要是义务教育阶段。虽然我国实行以县为主的教育管理体制,县级教育主管部门主要负责义务教育的管理,但是在市域层面往往包括学前教育管理权、高中阶段管理权,甚至部分市属高校管理权。尤其是在我国副省级城市,重义务教育轻非义务教育监测难免产生系列问题,难道学前教育、高中教育等非义务教育就不要现代化么?义务教育能独善其身的实现被“切断”的现代化么?

(三)指标体系繁杂

在我国存在出一项计划就拉一套指标体系的怪诞现象,这些指标往往开发困难,指标面面俱到,操作难度大,消耗着大量的人力、物力、俱力。[3]在现代化指标体系中,许多指标是与其他指标体系相交融的,但许多学者在设置指标体系中仍要重复设置。例如,在教育现代化指标体系中,既有教育公平的指标体系,也有义务教育均衡发展的指标体系,并且越搞越复杂。最后连教育现代化、教育公平、义务教育均衡发展三者的关系都分不清。同时,开发的指标体系过于追求全面而不追求治理,在教育现代化指标体系中,公布的指标体系也只有教育普及水平、教育公平、教育服务贡献三方面,其余三项少有涉及。

(四)如何处理教育现代化与教育公平、教育创新之间的关系

在我国义务教育地区之间、城乡之间、校际之间差异不断扩大的现实背景下,教育公平成为各级政府共同关注的重点,也是教育治理的突破口。[4]与此同时,我国在实现教育公平、保障社会底部,实现绝地突围的前提下,我们的教育需要面向未来,这就要求我们积极鼓励创新,培养孩子适应未来的能力。教育公平与教育创新作为教育现代化的一体两面,我们可以真切地形容为站在“大地”上仰望“星空”。实现教育现代化,教育创新与教育公平不可偏废其一。然而在教育现代化监测体系六大一级指标中,我们可以清晰地认识到课题组研发的教育现代化指标体系是保基本的教育监测指标,教育创新监测明显不足。

四、建议

(一)在教育现代化监测过程中要体现“全纳与平等”的教育理念[5]

在我国现代化进程中,在城市教育系统中弱势儿童群体主要包括三大类:即进城务工人员随迁子女的受教育问题,家庭经济困难儿童的受教育问题与残疾儿童受教育问题。在三类弱势儿童中,流动儿童的教育最受人瞩目,也是全纳教育的重点关注对象,同时国家也针对家庭经济贫困的儿童出台了多项举措保障其公平的受教育权,反而是全纳教育最先提出的为残障儿童提供平等受教育的目的在我国却严重地被搁浅了。

(二)为地方改革提供空间

我国作为一个幅员辽阔,发展程度参差不齐的国家,作为国家层面的要求应是最高目标与底线要求的结合,中间为地方改革预留充足空间。地方政府只有在完成国家的基线要求,同时离国家的宏伟目标存在一定差异时,地方政府才有改革的热情。才能够依据地方发展实情,因地制宜、力所能及地提出改革方略,促进当地教育发展。就此次教育现代化监测指标体系设计而言,整体要求较多,地方特色重视不足。因此,我们在教育现代化监测过程中,要注重对地方特色的监测,既注重与国家要求的基本一致,也注重地方特色的挖掘。

(三)加强教育信息公开,推动教育决策民主化

《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》指出:“加快推进社会主义民主政治制度化、规范化、程序化,建设社会主义法治国家,发展更加广泛、更加充分、更加健全的人民民主。”教育现代化就是不断加强我国教育的现代性,现代性的一个显著特征就是教育决策民主性的加强,只有加强教育决策民主性才能保障我们在教育治理过程中更多的考虑不同利益群体的需求,更好地推进我国教育的整体进步。

(四)树立教育法治化理念,提高教育政策实施绩效

教育现代化的另一显著特征就是法治化,用法律法规的方式发布的政策稳定性最高,有利于政策得到落实,有利于对政策实施的监督。在教育现代化的过程中我们必然要依法治教,摆脱人治,让教育的相关群体在规则的保障下共同参与教育活动。同时我们也要提高教育政策实施绩效。例如,从教育政策目标可测性、政策实操性、政策实施进度和政策绩效几个方面对全国15个副省级城市政策进行抽样分析。其中,政策实施进度除深圳市外,是其他所有城市的短板。对实施进度的关注,实际是对政策执行过程的监督。通过网络查找,收集教育行政部门年度计划和总结以及相关媒体报道,大部分城市都很难在网络上查看到教育政策实施进度的情况。

参考文献:

[1]褚宏启.教育现代化的本质与评价——我们需要什么样的教育现代化[J].教育研究,2013,(11):4-10.

[2]课题组.城市教育现代化监测评价的思路、指标与方法:以副省级城市为例[J].教育发展研究,2015,(1):57-61.

[3][4]杨小微.教育现代化评价之核心指标三问[J].教育科学研究,2015,(7):5-9.

[5]杨小微.教育现代化的路径选择[J].人民教育,2014,(20):8-12.

(责任编辑:李作章;责任校对:杨玉)

教学管理

Education Modernization of 15 Sub- provincial Cities: Data Analysis and Reflections

ZHANG Xu

(21st Century Education Research Institute,Beijing 100088)

Abstract:China has 15 sub-provincial cities that are widely distributed geographically. The cities’population constitutes 1/10 of the national population,and their economy constitutes 1/5 of the national economy. Therefore,sub-provincial cities have great impacts on China’s education modernization. The National Center for Education Development Research has been monitoring the development of education modernization of the 15 sub-provincial cities,which serves to provide insights and guidance to their education modernization processes. As the country’s education modernization is still in an early stage,it is necessary to reflect on the validity of evaluation methods and criteria in order to promote progresses in education.

Key words:education modernization;sub-provincial cities;evaluation criteria;education development;educational equity;education input

中图分类号:G40-051

文献标识码:A

文章编号:1674-5485(2016)01-0074-08

作者简介:张旭(1991-),男,山西高平人,21世纪教育研究院教育政策研究中心副研究员,主要从事教育现代化研究。