多中心治理视角下基本公共服务均等化路径研究

2016-04-07翟秋阳广州科技贸易职业学院管理学院广州511442

王 傅,翟秋阳(广州科技贸易职业学院管理学院,广州,511442)

多中心治理视角下基本公共服务均等化路径研究

王傅,翟秋阳

(广州科技贸易职业学院管理学院,广州,511442)

摘要:实现基本公共服务均等化供给,是全面建成小康社会、实现中华民族伟大复兴中国梦的一个突出主题。然而,当前中国的基本公共服务仍然不均等,主要表现为地区之间和城乡之间的差距。文章分析了基本公共服务均等化的内涵和现状,并采用多中心治理的视角,提出了推进基本公共服务均等化的路径,包括服务供给主体和渠道多元化、重视供给主体之间的协同治理和良性互动和加强政府间横向合作和援助,以实现互惠互利和均衡发展。

关键词:基本公共服务;均等化;多中心治理;路径

平等是人类建构理想社会的基本价值取向和原则,从古代中国的“不患寡而患不均”(孔子语)、“圣人与我同类”(孟子语)和“众生平等”(佛教语),到西方的“上帝面前人人平等”(基督教语)和“人人生而平等”(《美国独立宣言》),平等的思想源远流长。正如美国人本主义心理学家马斯洛的需要层次论中所述,人类最基本的需要是生理需要和安全需要,平等也首先是人类最基本的生存和发展权利的平等,比如个人生存权、健康权、居住权、受教育权、工作权和资产形成权诸方面的均等。这是个人全面发展的基础,也是社会公平和正义的基石。

平等不是从天而降的,需要均等的基本公共服务来维持。进入新世纪,实现基本公共服务均等化逐渐成为党和政府的基本政策取向。“基本公共服务均等化”的首次提出,是在2005年10月党的十六届五中全会上。在该次全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》提出,按照公共服务均等化原则,加大国家对欠发达地区的支持力度,加快革命老区、民族地区、边疆地区和贫困地区经济社会发展[1]。在后来的历次全会中,基本公共服务均等化一直是重大政策问题,中共十八届三中全会《关于全面深化改革若干重大问题的决定》中也提出,推进社会领域制度创新,推进基本公共服务均等化,加快形成科学有效的社会治理体制,确保社会既充满活力又和谐有序[2]。

基本公共服务均等化,在党和政府的指引下,迅速由政策话语演变为学术话语、媒体话语,甚至大众话语。2012年颁布的《国家基本公共服务体系“十二五”规划》明确提出,我国基本公共服务的目标是“2020年基本公共服务体系比较健全,基本实现基本公共服务均等化”。

2014年,我国国内生产总值为636463亿元,继续位居世界第二,但在经济快速发展的同时,也伴随着一系列问题,如经济与社会资源、教育和医疗卫生资源分配不公,贫富差距加大,城乡差距增大和区域发展失衡等问题。在基本公共服务方面,表现为人们日益增长的物质和文化需求与相对落后的公共服务水平之间的矛盾;在地区之间,表现为东中西部和各省内不同区域之间的不均衡;在城乡之间,表现为城市基本公共服务快速发展和农村基本公共服务相对滞后的矛盾。长期以往,会严重影响经济落后地区和农村居民的生活质量和社会稳定。因此,在改革已进入“深水区”的新时期,加快推进基本公共服务均等化,是需要稳妥和彻底解决的重大问题。

一、基本公共服务均等化的概念界定

一般认为,基本公共服务是指建立在一定社会共识基础上,根据一国经济社会发展阶段和总体水平,为维持本国社会经济稳定、基本的社会正义和凝聚力,保护个人最基本的生存权和发展权,实现人的全面发展所需要的基本社会条件,包括教育、医疗、社会保障和社会就业服务等方面内容[3]。

不过,关于基本公共服务均等化的内涵,迄今尚无统一国际化定义。在国外,基本公共服务均等化源于公平正义理论,是公平正义理论在公共服务领域的具体应用。美国政治哲学家约翰·罗尔斯在《正义论》中提出了公平正义的两大原则:平等自由原则和差别原则,强调起点、机会和结果的平等。罗尔斯认为,在尊重个人权利和自由的同时,应该用国家的再分配来实现尽量平等,“使最不利者获得最大利益”[4]。

自罗尔斯以后,学者们众说纷纭,提出了各自的平等观。如美国学者萨瓦斯(Savas)认为,评判公共服务的提供是否公平,可以使用支出公平、效果公平、投人公平和需求满意程度公平原则来衡量[5]。美国政治哲学家罗纳德·德沃金提出了“资源平等”(equality of resources)理论[6],他的平等理论主要依赖于两个原则:重要性平等的原则和具体责任原则。此外,还有美国哲学家理查德·阿内逊的“福利机遇的平等”(equal opportunity for welfare)[7]和印度经济学家阿玛蒂亚·森的“能力平等”(equality of capabilities)[8]。

我国政府和学者基于本国实际,提出了各自的认识。如国务院(2012)在《国家基本公共服务体系“十二五”规划》指出,基本公共服务均等化,指全体公民都能公平可及地获得大致均等的基本公共服务,其核心是机会均等,而不是简单的平均化和无差异化[9]。唐钧认为,公共服务均等化是指在基本的公共服务领域应该尽可能地使全国人民享有同样的权利,或者说,政府应该尽可能地满足全国人民在公共服务领域的基本物质需求[10]。常修泽认为,基本公共服务均等化的内涵应包括全体公民享有的基本公共服务的机会和原则应该均等,结果应该大体相等,社会在提供大体均等的基本公共服务成果的过程中,尊重某些社会成员的自由选择权[11]。迟福林认为,基本公共服务均等化是指一国范围内的全体居民应当享有水平大致相当的基本公共服务[12]。张强指出,应从机会均等、过程均等和结果均等三个维度来评价基本公共服务均等化的程度,其中机会均等用权利均等和人均财政支出两个指标来度量,过程均等用可获得性和自用流动性两个指标来衡量,结果均等用覆盖率和满意度来衡量[13]。赵成福认为,基本公共服务均等化以“基本”二字界定公共服务供给标准和供给内容,充分体现了其“保基础”和“兜底”的特性,其过程具有动态性和发展性,在不同的社会发展时期具有不同的范围和标准[14]。

从总体上看,多数学者都认为,所谓基本公共服务均等化,并非绝对的平均主义,而是大体均等,包括全体公民的享有机会均等、自由选择基本公共服务的权利均等和享有服务的结果大体相等。

二、我国基本公共服务非均等化的现实体现

我国经济社会发展的生存型阶段(以解决温饱为使命)逐渐成为历史,发展型阶段(提高生活质量,促进人的全面发展)摆在眼前。全社会生存性压力日减,发展性压力日增。然而,当前中国基本公共服务水平差距仍然明显,主要体现为地区差距和城乡差距,突出表现在基础教育、社会保障、公共卫生、基础设施建设等四个方面。根据对我国省际基本公共服务均等化水平变化趋势的分析,可知在2000—2010年间,中国各省之间的基本公共服务均等化差异并没有缩小[15]。

(一)非均等化的基础教育

1.地区之间

基础教育公共服务非均等化在地区之间的非均等化,体现在东西部不同省区之间,一个省区内的不同地区之间,甚至一个地区的不同县区之间。

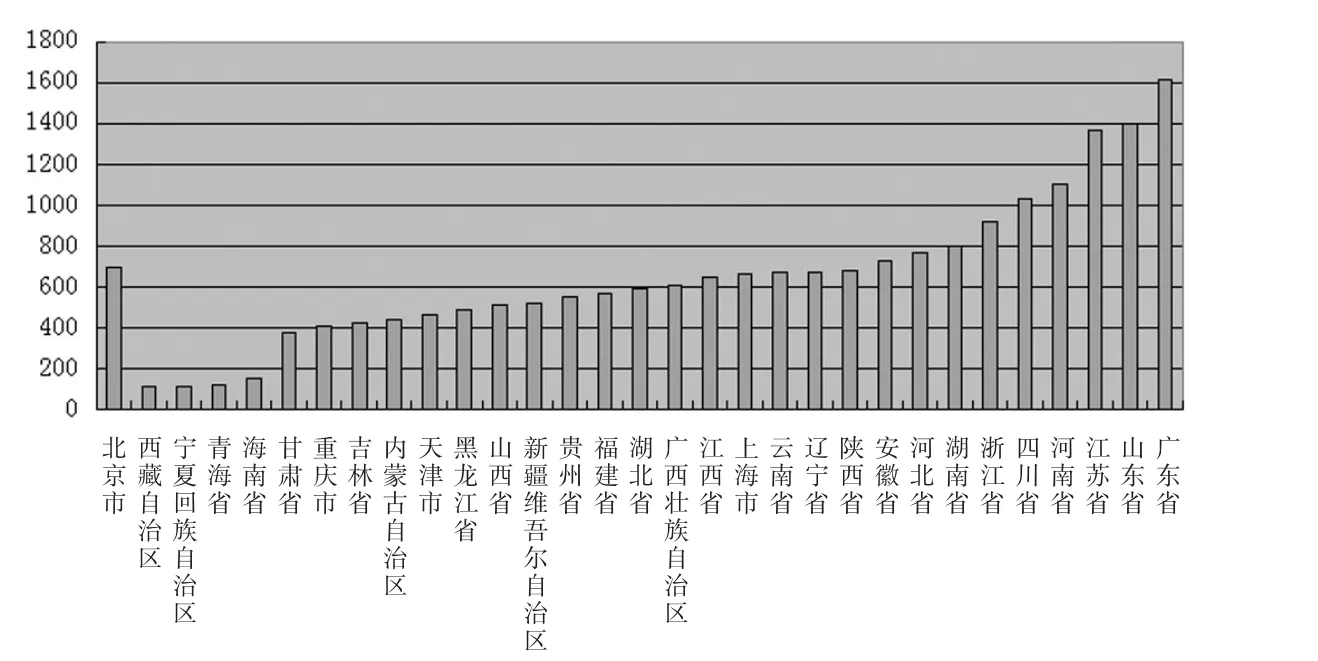

以各大陆省区为例,据教育部统计公报显示[16],2013年度省级政府公共财政教育支出最高的是广东省,为1617.48亿元,最低的是西藏自治区110.37亿元,前者是后者的14.66倍(见图1)。教育支出占全部财政支出比例,最高的是山东省,为20.90%,最低的是青海省,只有10.03 %,前者是后者的2倍多。各级教育生均公共财政预算教育事业费,小学、初中和高中阶段最高的都是北京市,分别为21727.88元、32544.37元和36763.03元;小学阶段和高中阶段最低的都是河南省,分别为3913.95元和5617.66元,只有北京市的18.01%和15.28%;初中阶段最低的是贵州省,为6140.45元,只有北京市的18.9%。各省区之间差异明显。

2.城乡之间

长期以来,国家教育经费投入明显向城镇倾斜,农村教育投入严重不足,无论是硬件设施等基本办学条件,还是师资力量与内涵建设,城镇都要远远优于农村。2011年,普通小学生均公共财政预算事业费支出,农村与城市(含县城)相差近700元,普通初中生均公共财政预算事业费支出,农村与城市(含县城)相差近900元[17]。

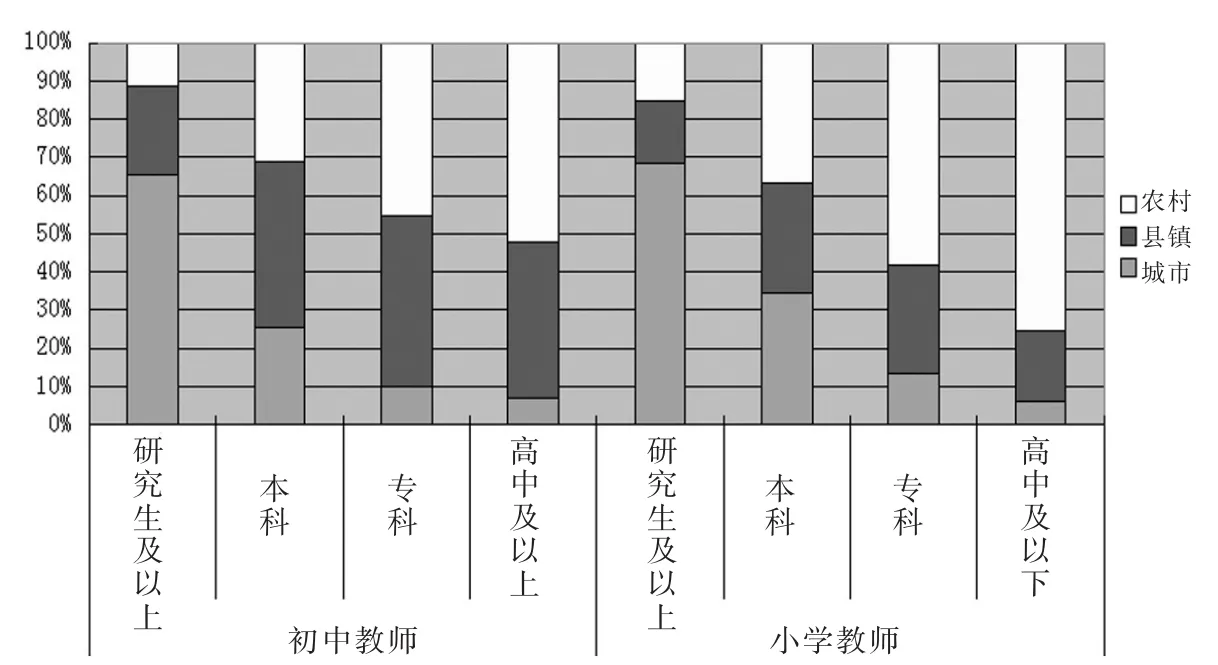

目前,多数城市学校拥有标准化的校舍、实验室、图书馆和语音室等基础设施,因此,能够适应信息社会发展需要,充分利用多媒体和网络教学等新手段进行教学。而许多农村学校校舍陈旧,基础设施落后,教学仪器设备匮乏,器材和图书不足,达不到国家标准,只能继续沿用传统教学方式教学(黑板+粉笔)。师资力量上,农村学校教师普遍学历偏低(见图2),高级以上专业技术职称人数较少,非主课(如音乐、体育、美术和信息技术等课程)任课教师缺乏,教师待遇的城乡差距造成优秀教师从农村流向城市和经济发达地区,进一步加大了城乡教育发展之间的差距。高等教育公平问题课题组的研究发现[18],中国高等学校录取学生中,农村生源所占比例呈不断下降的趋势。

图1 2013年全国各省级政府公共财政教育支出统计图

图2 2010年全国城乡学校教师学历构成

(二)非均等化的医疗卫生服务

均等化的医疗卫生服务,要求人人享有基本医疗卫生服务。要实现这一目标,必须公平地配置卫生资源。但是长期以来,我国医疗卫生事业发展走的是“高水平、低覆盖”路线,卫生资源配置不合理,提供的卫生服务严重不均等,高新医疗技术、先进医疗设备和优秀卫生人才基本上集中在城市的三甲医院,农村卫生资源的不均等化仍然是普遍现象。

孔凡文等根据《2014年中国统计年鉴》和《2013年中国省市经济发展年鉴》统计数据,以每千人卫生技术人员数,每千人执业医师数和每千人医疗卫生机构床位数为指标,计算城市和乡村医疗卫生指标差异指数,发现差异值最小的是上海市,为0.170,差异值最大的是广东省,为0.723,城乡差异最低值与最高值的省区之间相差4.25倍[19]。

即使是差异值居中的浙江省(差异值为0.387),2013年浙江省县级综合医院人力资源状况表明,平均每千人卫生技术人员、执业医师、护理人员分别为1.657人、0.554人和0.797人。在各地级市中,每千人卫生技术人员、执业医师和护理人员最高的为2.418人、0.857人和1.168人,而最低的仅有1.017人、0.349人和0.480人,差距较大[20]。

(三)非均等化的社会保障体系

1942年英国著名学者W.H.贝弗里奇在《贝弗里奇报告》中,明确了社会保障的“3U”原则(Universality,Unity,Uniformity ),即普遍性原则、统一性原则和均等性原则。然而,长期以来我国的社会保障体系的不均等现状没有得到根本改变。

1.地区之间

时涛等根据2012年省级截面数据计算得到各省区社会保障均等化水平总指数,以及社会救助、社会保险、社会福利、社会优抚四个子系统指数,应用空间统计方法分析其省域差异和空间分布格局,发现我国城镇社会保障水平不均衡,呈现明显的东高西低态势。社会保险、社会福利指数分布跟总指数趋同;社会救助、社会优抚指数在各省区差异不大;总指数具有显著的空间正自相关,东部的江苏、上海两省市和广东省分别形成两个保障水平高地,河北、四川两省分别形成两个保障水平洼地[21]。

2.城乡之间

目前,城市社会保障制度的框架己经大致建成,进入完善发展阶段。与之相比,中国广大农村的社会保障建设才刚刚起步,除少数经济发达地区农村或者城中村之外,很多地方仍处于极为薄弱乃至空白的境况。据民政部《2014年社会服务发展统计公报》公布的数据[22],截至2014年底,2014年全国城市低保平均标准每人每月411元,农村低保平均标准每人每年2777元,相差1.78倍;全国城市低保月人均补助水平286元,农村低保月人均补助水平129元,相差2.22倍。农村的最低生活保障和城市相比,起步晚,水平低,城乡差别明显。

表1 2013年中国城市公共基础设施主要均等化指标的统计特征描述

(四)非均等化的公共基础设施

公共基础设施服务均等化是指在特定的行政辖区内,政府所提供的公共基础设施服务应一视同仁地覆盖到所有居民和企业[23],从标准方面来看,有高、中、低三种不同的理解;从维度方面来看,纵向和横向是界定均等化的两个不同维度[24]。改革开放以来,我国公共基础设施领域的发展变迁是成就与问题并存,既有进步的,也有退步的。比如,有些基础设施指标是增加的(如城市人均绿地面积,每万人拥有公交车数量),有些却在降低(如每万人拥有公厕指标)[25]。

从图4可以看出,3种岩石单轴压缩过程中应力-应变曲线特征有所不同,在单轴压缩过程中应力-应变曲线可分为压密、弹性、屈服和破坏4个阶段。在加载初期曲线呈下凹,随着载荷增加试样内部原始节理、裂隙不断闭合曲线斜率不断增加,称为压密阶段。当载荷继续增加时应力-应变曲线大致呈线性进入弹性阶段。当继续增加载荷达到试样内部强度较低材料强度时开始屈服,此时曲线将偏离直线向下偏转进入屈服阶段。一旦应力达到试样的承载极限时,试样内部出现宏观滑移破坏,载荷随压缩变形增加而逐渐降低。

1.地区之间

我国城市间公共基础设施均等化仍然存在较大差异(见表1)。

2.城乡之间

在城乡之间,公共基础设施,如水、电、路、通信、学校、医院、图书馆等供给,差距更大。以道路交通为例,根据相关数据统计[26],截至2014年底,全国城市已拥有5255.8公里的公交专用车道,47.49万辆公共汽电车,71.46万公里的运营线路,全国拥有公共汽电车运营线路45052条,运营线路总长度81.78万公里,其中公交专用车道6897.3公里,BRT线路长度2790.3公里;轨道交通运营线路92条,运营线路总长度2816.1公里,其中地铁、轻轨线路分别为76条、2418.0公里和9条、303.5公里。而全国农村公路(含县道、乡道、村道)里程仅有388.16万公里,其中村道222.45万公里。全国通公路的乡(镇)占全国乡(镇)总数99.98%,通公路的建制村占全国建制村总数99.82%,但多数农村没有公交车辆,只有长途客运车辆。城市公交运营区域覆盖率比农村高得多,且早晚运营,大城市有夜班车,而在农村,几乎没有通宵运营的车辆,没有出租车,出行极为困难。究其原因,与资金来源有关。城市公共基础设施由政府提供,建设资金来自财政拨款,有制度保证,农村公共基础设施仍以农村集体和农民自行解决为主,财政投入相对较少。近年来虽有改善,但差距仍然较大。

三、多中心治理及其对基本公共服务均等化的促进作用

在当今时代,多中心治理其实就是国家治理的多中心化,它表达的是治理结构从“中心——边缘”到“多元正义的非中心”的转变,而且具有矫正现代性缺失的“世界复魅”的色彩[27],是国家治理结构的自反性认同,隐喻了多元正义的价值预设。多中心治理结构不是秩序化的工具理性,而是使得平等主体能够实现伦理关照的交往理性。[28]多中心治理的主要内涵体现在主体的多层化和多元化,结构的分权化和网络化,制度的理性化和方式的民主化与法治化。

基本公共服务均等化的程度主要取决于两个变量:一是经济发展能力(决定财政汲入水平),二是公共服务供给水平。目前我国城乡之间和区域之间基本公共服务的非均等化,主要根源并不在于没有提供公共服务的经济能力,而是与政府现有的基本公共服务管理机制失灵直接相关。具体表现为:(1)推进基本公共服务均等化的动力机制不足;(2)基本公共服务的供给机制单一;(3)基本公共服务供给与均等化的决策机制不合理;(4)基本公共服务供给制度非均衡[29]。基本公共服务的政府供给与民众实际需求之间的脱节,从根本上反映出“国家中心论”的基本公共服务均等化发展模式,正面临着不可承受之重[30]。如果没有高效的制度安排、多元的供给主体、灵活的供给机制的保障,就不可能真正推进基本公共服务的均等化[31]。因此,传统的“中心—边缘”国际治理结构必须逐渐转变为“多元正义”的多中心治理结构。

在多中心治理结构下,许多公共问题的解决,需要的是权力或政府之间的合作、协商和谈判,而不是简单的行政规划和命令。在日益复杂的公共治理环境条件下,没有任何一个单独的公共治理主体具备足够的知识与能力来主导整个公共治理过程[32]。多中心治理结构涉及国家权力的理性配置、公共民主决策和三大主体(政府、市场与社会)的协同治理。在协同治理中,三大主体之间的互动极为重要。通过互动,可以及时纠正政策偏差,避免地方政府自觉不自觉地陷入“单纯经济增长型”发展的泥潭,避免热衷于投资短、平、快的“政绩工程”,沉迷于“城市竞争”之中,造成事实上的“优先考虑城市发展”,尤其是“经济发达城市”的发展格局,造成城乡之间和区域之间基本公共服务不均等。

四、多中心治理视角下基本公共服务均等化的实现路径

针对我国基本公共服务的非均等化现状,借鉴国外发达国家实现基本公共服务均等化的实践经验,在多中心治理视角下,推进基本公共服务均等化。

单一由政府提供公共服务,既让政府不堪重负,也容易忽视公众需求,降低服务提供的公平性和均等性。因此,应该根据基本公共服务性质的不同,引入市场机制和第三部门的力量,对不同类型基本公共服务采取不同的供给方式,形成政府、企业和第三部门等多元供给格局。

多元化不是简单的多个主体,而是主体间差异性、独立性和平等性共存。差异性要求各个主体保持相对异质,独立性要求各个主体有独立的人格和自由的精神,而不是依附关系(比如饱受诟病的官办社会组织“二政府”)。平等性意味着主体之间的法律地位平等。这就保证了政府、市场力量和社会组织能够在同一个平台上交流,政府不能随意运用特权发号施令,强制其他主体服从。此外,还要求提供服务的机会平等,政府应当为企业和社会组织提供平等的参与机会,使各利益群体和个人能够自由表达其意愿,共同参与公共服务的供给。

在多元化供给下,公共服务财政资金短缺得以弥补,多种模式(授权、特许、服务外包、政府购买等)可以兼顾效益和公平,公民社会成长壮大,各类社会组织在基本公共服务均等化诉求得以充分表达,既能自行进行基本公共服务的生产与供给,也能有效监督政府。如此则可以弥补市场资本化和公共管理官僚化倾向,促进基本公共服务均等化的公平正义性。

为此,政府应该让出更多的发展空间,放权于社会,动员更多的社会力量,发挥社会力量的特殊作用和资金、技术和服务优势。政府可以与数据企业联合运用大数据平台,发展公众偏好显示技术,引导公众参与,增强决策过程的透明度和公开性,满足公众偏好,促进供求结构均衡。

(二)重视供给主体之间的协同治理和良性互动,以形成合力

协同就是协调合作[33]。按照联合国全球治理委员会的观点,“协同治理是覆盖公共和私人机构以及个人管理他们共同事务的全部行动。这是一个有连续性的过程,在这个过程中,各种矛盾的利益和由此产生的冲突得到调和,并产生合作。这一过程既建立在现有的机构和具有法律约束力的体制之上,也离不开非正式的协商与和解。”[34]协同治理除了意味着主体多元化之外,还意味着治理权威的多样性和主体之间的协作性和协调性。乔治·弗雷德里克森曾说过,“公共性并不是固定不变的,而是可以创造的或再创造的,这取决于人的行为和人们之间的相互作用。公共性之所以丧失,是因为人们似乎不能或不愿意组织起来,参与到以维护共同利益为目的的政治共同体之中。”[35]

在协同治理中,政府机构、企业和社会形成一个开放的系统,通过各种非线性的互动方式(如各种形式的信息反馈、谈判和协商)达成共识,对经济社会环境的变化保持良好的适应性,从而补充市场调解和政府宏观调控的不足,营造出整体的合作效应,产生“1+1+1>3”的经济和社会效益,创造现代公共管理所追寻的公共性、公平性和正义性,实现公共服务的均等性。

(三)加强政府间横向合作和援助,实现互惠互利和均衡发展

在国家治理体系中,政府之间关系极为重要。政府之间关系(台港澳称之为府际关系)是指政府之间在垂直和水平上的纵横交错的关系,以及不同地区政府之间的关系,其实质是政府之间的权力配置和利益分配的关系[36]。为了实现公共服务均等化,在“中央-地方政府”的纵向关系中,各级政府在基本公共服务方面的供给标准和财政支出责任必须明确。在地方政府之间的横向关系中,财政转移支付制度和横向援助的方式也须进一步优化。基于我国国情,当前地方政府之间的横向援助主要采取的是“对口帮扶”制度。这一制度最早源于1979年4月中央全国边防工作会议,乌兰夫在会议的报告中提出,国家“要组织内地省、市,实行对口支援边境地区和少数民族地区”[37]。此后,这种“点对点”的“对口帮扶”制度逐渐建立起来。该项制度与自由选择式的互益互助相比,其优点是目标、责任和任务都极为明确,但也有因为缺乏选择造成种种弊病的可能(如帮扶意愿不强,流于形式和完成上级任务等),甚至带有拉郎配的嫌疑。

从多中心治理视角看来,横向援助必须建立在上级政府统一规划和同级政府之间充分沟通和协调的基础上。公共服务均等化也不是所有地方都要统一标准化,否则反而会造成重复建设,产业机构相似和恶性竞争的后果。因此,需要在中央设立专门的区域协调管理机构,同时,加强横向援助的制度化建设,对管理机构、协调机构、支援受援双方、资金来源,以及援助方式、过程和结果进行统一精准的管理。具体如下:

1.由上级政府主导。在上级政府中成立专门的援助和协调机构,专门负责公共服务横向援助事项。

2.经费多元化保障。横向援助经费既需要财政保障,也需要动用社会力量,采用政策优惠等方式吸引社会资源。

3.基于双方的自愿。支援受援双方应该在公开透明和充分协商的基础上建立互助关系。在双方建立帮扶关系过程中,必须做到信息公开、过程公开、结果公开。要充分征求双方的意见,尊重支援受援意愿,避免简单的行政指令。

4.援助方式多样化。在双方充分协商的基础上,采取灵活多样的援助方式。除了资金扶持之外,采用志愿者帮扶、科技文化教育帮扶、挂职锻炼、人员交流等方式,让输血式援助变成造血式援助。

参考文献:

[1]中共中央关于制定“十一五”规划的建议[EB/OL].[2015-10-15].http://news.xinhuanet.com/politics/2005 -10/18/co ntent_3640318.htm.

[2]中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定[EB/ OL]. [2015 -10 -15].http://news.xinhuanet.com/2013 -11/ 15/c_118164235.htm.

[3]中国(海南)改革发展研究院.基本公共服务与中国人类发展[M].北京:中国经济出版社,2008.

[4]约翰·罗尔斯,正义论[M].何怀宏,译.北京:中国社会科学出版社,2001.

[5] Savas E S. Privatization:The Key to Better Government [M].Chatham NJ:Chatham House Publishers,1987.

[6] Ronald D. Equality of Welfare [J].Philosophy and Public Affairs,1981(3):186.

[7] Arneson,Richard J. Equality and Equal Opportunity for Welfare[J].Philosophical Studies,1989(56):77- 93.

[8] Sen Amartya. Contemporary Political Philosophy:An Anthology[M].Blackwell Publishers Ltd,1997:476-485.

[9]国务院关于印发国家基本公共服务体系“十二五”规划的通知:国发〔2012〕29号[EB/OL]. [2015-10-15].http:// www.gov.cn/zwgk/2012-07/20/content_2187242.htm.

[10]唐钧.“公共服务均等化”保障6种基本权利[J].时事报告,2006(6):42-43.

[11]常修泽.中国现阶段基本公共服务均等化研究[J].中共天津市委党校学报,2007(2):66-71.

[12]迟福林,殷仲义.中国农村改革新起点[M].北京:中国经济出版社,2009.

[13]张强.基本公共服务均等化:制度保障与绩效评价[J].西北师大学报(社会科学版),2009(2):70-74.

[14]赵成福.基本公共服务均等化价值意蕴的多维解析[J].河南师范大学学报(哲学社会科学版),2011(6):52-56.

[15]安体富,任强.中国省际基本公共服务均等化水平的变化趋势:2000年至2010年[J].财政监督,2012(10):20-23.

[16] 2013年全国教育经费执行情况统计公告[N].中国教育报,2014-11-06.

[17]教育部长:农村孩子上重点大学比例偏低[EB/OL].[2015-10-15].http://news.sina.com.cn/c/2013-10-15/0955284372 93.shtml.

[18]高等教育公平问题课题组.我国高等教育公平问题[Z]. 2003(3):12-16.

[19]孔凡文,张小飞,刘娇.我国城乡基本公共服务均等化水平评价分析[J].调研世界,2015(7):9-13.

[20]丁娜尔,陆晓芬,任建萍.浙江省县级综合医院卫生人力资源配置公平性研究[J].中国医院管理,2015(6):51-54.

[21]时涛,赵二影,刘德鑫.我国城镇社会保障均等化的省域差异及空间格局[J].人口与经济,2015(2):87-97.

[22]民政部.2014年社会服务发展统计公报[EB/OL]. [2015-10-15].http://news.xinhuanet.com/politics/2015-06/10/c_127901431.htm.

[23]张雷宝.公共基础设施服务均等化的理论辨析与实证考察[J].财政经济,2009(2):35-39.

[24]胡税根,叶安丽.浙江省公共基础设施均等化的实证研究[J].中共浙江省委党校学报,2011(4):62-69.

[25]张雷宝.改革开放以来我国公共基础设施服务均等化研究[J].中国行政管理,2009(6):60-64.

[26] 2014年交通运输行业发展统计公报[DB/OL]. [2015-10 -15].http://www.moc.gov.cn/zfxxgk/bnssj/zhghs/20150 4/t20150430_1810598.html.

[27]齐格蒙特·鲍曼.后现代伦理[M].张成岗,译.南京:江苏人民出版社,2003.

[28]孔繁斌.多中心治理诠释:基于承认政治的视角[J].南京大学学报(哲学·人文·社会科学),2007(6):31-37.

[29]郭小聪,代凯.国内近五年基本公共服务均等化研究:综述与评估[J].中国人民大学学报,2013(1):145-154. [30]张紧跟.论国家治理体系现代化视野中的基本公共服务均等化[J].四川大学学报(哲学社会科学版),2015 (4):5-12.

[31]陈振明,李德国.基本公共服务的均等化与有效供给:基于福建省的思考[J].中国行政管理,2011(1):47-52.

[32] RhodesRAW.UnderstandingGovernance[M].Buckingham:Open University Press,1997.

[33]赫尔曼·哈肯著.协同学:大自然构成的奥秘[M].凌复华,译.上海:上海译文出版社,2001.

[34] Philippe M D. La gouvernance,Que sais -je,PUF. 2003.:3676.

[35]乔治·弗雷德里克森.公共行政的精神[M].张成福,译.北京:中国人民大学出版社,2003.

[36]谢庆奎.中国政府的府际关系研究[J].北京大学学报(哲学社会科学版),2000(1):26-34.

[37]国家民委民族政策文件选编(1979—1984)[C].北京:中央民族学院出版社,1988.

(编辑:林钢)

A Research into the Approach to the Equalization of Basic Public Services in Terms of Poly-centric Governance

WANGFu,ZHAI Qiu-yang

(School of Management,Guangzhou Vocational College of Technology and Business, Guangzhou 511442, China)

Abstract:The equalization of basic public services is a prominent theme of the Chinese dream that is characterized by the construction of a completely well-off society and the great rejuvenation of the Chinese nation. However, the current basic public services in China are not equally distributed, and differences between various regions as well as urban and rural areas do exist. Based on an analysis of the content and situation of the basic public service equalization, some approaches to the equalization of basic public services in terms of polycentric governance are put forth, including the diversity of service supply subjects and channels, the emphasis on the coordination and interaction among major service suppliers and strengthening the cooperation and support between government bodies so as to realize mutual benefit and equal development.

Key words:basic public services;equalization;poly-centric governance;

作者简介:王傅(1977—),男,湖北大悟人,讲师,博士,社会工作师,研究方向为公共管理、职业教育;翟秋阳(1981—),女,满族,辽宁北镇人,讲师,硕士,研究方向为公共管理和职业教育。

基金项目:国家社会科学基金一般项目(13BGL146);广东省高职教育管理类专业教学指导委员会教学改革项目(YGL201504)

收稿日期:2015-11-20

中图分类号:C 916.2

文献标志码:A

文章编号:1671-4806(2016)01-0032-07