工作-家庭边界渗透对工作家庭平衡的作用效果研究

2016-03-05王永丽张思琪

● 王永丽 张思琪

工作-家庭边界渗透对工作家庭平衡的作用效果研究

● 王永丽 张思琪

当工作或家庭领域中某一个领域内的要素跨越边界进入另一个领域,便发生了工作-家庭边界渗透。以工作家庭边界理论为基础,探究工作-家庭边界渗透对工作家庭平衡的作用效果。采用810名员工问卷,采用层次回归对研究假设进行检验。在控制员工的性别、工龄、职位层次后,不同类别的工作-家庭边界渗透对工作家庭平衡的作用存在显著差异:工作家庭事件渗透或工作家庭心理渗透越多,工作家庭冲突越强,但工作家庭关系渗透越多,工作家庭冲突越弱;工作家庭事件渗透越多,工作家庭促进越强;家庭工作事件渗透越多,家庭工作冲突越强;家庭工作事件渗透越多,家庭工作促进越弱,但家庭工作心理渗透越多,家庭工作促进越强。研究结果表明,工作-家庭边界渗透越多,不代表工作-家庭冲突越强,有些类型的边界渗透会缓解工作-家庭冲突甚至可能带来工作-家庭促进。企业应考量各个类别的边界渗透的影响,为员工提供支持性的工作环境,以帮助员工调节工作家庭平衡。

工作-家庭边界渗透 工作家庭平衡 事件渗透 关系渗透 心理渗透

一、引言

以往工作和家庭是相对分离的两个领域,但现在工作家庭边界模糊已经成为工作家庭关系研究领域的一个热点问题。

性别角色观念与家庭结构的改变、经济全球化与激烈的企业竞争,使得员工需要同时承担更多的工作任务。而科技的进步则使得员工全天候履行工作和家庭责任成为可能。有研究表明,移动技术的特性为移动办公人员管理工作与生活的边界提供了五个具体的功能:流动性、连通性、互通性、可识别性和个性化(Cousins & Robey,2015)。在这一背景下,员工很难在工作和家庭间刻画出清晰的边界,例如,节假日因为紧急的工作任务而放弃原有的家庭出游安排。因此,员工的工作家庭平衡很有可能会受到影响。

有学者认为,对工作和非工作的整合有助于个体实现工作家庭平衡(Hecht & Allen,2009)。但也有研究认为,工作和家庭的相互干涉会导致角色冲突的加剧(高中华、赵晨,2014)。

为了考察员工的边界管理带来的影响,学者们曾围绕边界特征开发了相关测量工具,包括边界强度、边界灵活性等(Hecht & Allen,2009;Matthews & Barnes-Farrell,2010)。这些量表为边界研究提供了良好的工具支持,但忽略了一个问题,即边界特征并不代表实际的边界状态。因此,本研究把目光投向对工作-家庭边界渗透的测量上。

边界渗透,即来自工作或家庭某一个领域内的要素跨越边界进入另一个领域(Clark,2000),例如,一个员工因为工作任务繁重,常常利用电脑在家加班,占用了与家人共度的时间。边界渗透代表边界实际的分割或融合水平,不同于边界特征代表的可能程度。

综上所述,为适应现代社会发展的需要,本研究将对工作家庭边界理论进行拓展,分析工作-家庭边界渗透对工作家庭平衡的影响,讨论不同类型的边界渗透的作用效果是否存在差异。

二、相关研究评述和研究假设

(一)工作-家庭边界渗透定义和相关理论

Clark(2000)提出工作家庭边界理论,认为人们在工作和家庭领域遵循着不同的规则和思维模式并且在领域周围创造、保持和维护边界,主要探讨边界整合与分离、边界管理及其对工作家庭平衡的影响。他把工作家庭领域的边界划分为三种主要形式——物理边界、时间边界和心理边界。物理边界界定行为发生的地点——什么地方属于工作场所,什么地方属于家庭空间。时间边界分隔行为发生的时间——什么时候应该完成工作任务,什么时候应该承担家庭责任。心理边界是个体自我设立的,用于指示自己怎样的思维、行为和情感方式是适合某个领域的。他指出衡量边界强度包括三个指标——渗透性、灵活性和混合。不具有渗透性、灵活性以及不允许混合的是强边界,相反,具有很高的渗透性、灵活性以及允许混合的是弱边界。

Nippert-Eng(1997)认为人们对不同领域的管理是一个连续统一体,一端是分离,另一端是整合。但是大多数人都不会是完全分离或完全整合,他们在完全分离和完全整合的连续统一体上处于哪个位置,取决于特定情境和个人情况(Kreiner et al.,2009)。还有研究表明,管理者的工作-家庭分割行为会成为角色模范,其下属员工会更倾向于把工作和家庭分离(Koch & Carmen,2015)。

为了判断个体是分离者还是整合者,学者们围绕边界特征相继开发测量工具,如Hecht与Allen(2009)的工作-非工作边界强度量表,用于测量工作边界强度和家庭边界强度;Matthews与Barnes-Farrell(2010)开发了工作家庭边界灵活性量表,包含工作灵活性能力、工作灵活性意愿、家庭灵活性能力和家庭灵活性意愿四个维度;马红宇等(2014)修订了Matthews和Barnes-Farrell的量表,形成了符合我国实际情况的工作家庭边界灵活性量表。这些量表为边界研究提供了良好的工具支持,但并不代表实际的边界状态,即“能够做到的程度”和“实际做到的程度”的差别。

而工作-家庭边界渗透代表的是边界实际的分割或融合水平,它来自于渗透性的延伸性定义。根据Clark(2000)的总结,渗透性是“来自另一个领域的要素能进入该领域的程度”。面对另一个领域的影响,Kreiner等(2009)指出,有渗透性的边界是开放的,无渗透性的边界是封闭的。

通过渗透性的概念我们可以得到,当来自一个领域内的要素跨越边界进入另一个领域,便发生了边界渗透。Clark(2000)认为,以该行为所跨越的边界为标准,边界渗透被划分为三种类型:物理渗透、时间渗透、心理渗透。物理渗透指工作(或家庭)事务或人物进入了家庭(或工作)空间,时间渗透指的是工作(或家庭)时间占用了家庭(或工作)时间。物理渗透和时间渗透一般会造成干扰。心理渗透大部分时候指的是情绪或态度的溢出,也有思想和技能的迁移。

但如今,这种划分方法的不足凸显了。第一,它缺乏实际操作性,有时候会使某些边界渗透行为的性质难以确定。例如,根据定义,上班时间在办公室思念家人,以及下班后在家向家人倾诉工作困扰,则同时属于物理、时间、心理三种渗透。第二,现代科技使得跨越时间空间边界成为常态,边界渗透行为越发复杂多样化,用物理、时间边界为标准去划分边界渗透虽然方便,但意义不大。

马璐等(2014)对现代员工工作与非工作相互渗透的内容、方式与原因进行了探索性调查与分析,归纳得出,非工作中工作行为的渗透内容分为公司活动及同事交流、完成工作任务、商务关系建立拓展、学习与工作相关知识信息、思考工作进展、其他,而工作中非工作行为的渗透内容则分为浏览与工作无关网页、聊天交流(与同事)、聊天交流(与朋友)、处理个人事务、休闲放松活动、其他。

由于学界对工作-家庭边界渗透的内涵和结构并没有比较统一的界定,因此也缺乏相关测量工具。本文的研究者此前基于定性和定量相结合的研究方法,通过访谈法和问卷调查法归纳出工作-家庭边界渗透的维度并进行量表编制。其中工作-家庭边界渗透包含工作家庭边界渗透和家庭工作边界渗透两个方向,这两个方向的边界渗透均包括事件渗透、家关系渗透和心理渗透。事件渗透即,事件要素从工作或家庭某一个领域跨越边界进入另一个领域,例如,把工作带回家,就是工作家庭事件渗透;关系渗透指的是,人际关系要素从工作或家庭某一个领域跨越边界进入另一个领域,例如,介绍工作伙伴给家人认识,就是工作家庭关系渗透;心理渗透也很常见,指的是,来自一个领域内的心理要素跨越边界进入另一个领域,例如情绪、态度的溢出,想法、技能的迁移等。最终得到的工作-家庭边界渗透量表内部一致性理想、结构效度良好,可以有效测量各维度的工作-家庭边界渗透。

(二)工作-家庭边界渗透与工作家庭平衡的关系

自20世纪六十年代起,工作和家庭领域的研究经历了从工作-家庭冲突(work-family conflict)到工作-家庭促进(work-family facilitation),再到工作家庭平衡(work-family balance)的延伸与扩展。

一开始,学者们致力于探讨人们因身兼工作和家庭的多重角色而引发的冲突,即工作-家庭冲突。Kahn等(1964)把工作-家庭冲突定义为角色间冲突,即某一角色的要求使得参与另一个角色变得更加困难。Greenhuas和Beutell(1985)指出工作-家庭冲突的双向性:工作家庭冲突和家庭工作冲突。

随着研究的深入,学者们对工作家庭是一种冲突关系提出了质疑,开始关注工作家庭之间的积极作用。Greenhaus和Powell(2006)认为工作-家庭促进代表一个角色的经验在何种程度上能提升另一个角色的质量。类似于工作-家庭冲突的双向性,Carlson等(2006)将工作-家庭促进分为工作家庭促进和家庭工作促进。

经历了工作-家庭冲突、工作-家庭促进的理论发展,学者们开始意识到全面理解工作和家庭的关系应当涵盖冲突和促进两方面的内容,据此提出了工作家庭平衡的概念。

Frone(2003)提出,“工作家庭平衡即低水平的角色间冲突和高水平的角色间促进”,工作家庭平衡的测量应该包括工作家庭冲突、家庭工作冲突、工作家庭促进和家庭工作促进四个因素。王永丽和叶敏(2012)使用了Grzywacz和Marks(2000)开发的工作家庭界面的量表,验证了Frone(2003)的工作家庭平衡四结构模型适用于中国文化情境,并发现工作家庭冲突与工作满意度和生活满意度存在负相关关系,家庭工作促进与生活满意度则有正相关关系。还有研究发现,工作家庭越不平衡,员工的离职意向越强(Beauregard & Henry,2009)。

在工作-家庭边界与工作家庭平衡的关系方面,相关研究主要集中于边界特征与工作家庭冲突之间的关系。Voydanoff(2005)发现,边界跨越需求例如在家办公、把工作带回家、在家的工作性联系和工作家庭多任务处理与工作-家庭冲突和压力有关。Hecht和Allen(2009)发现,边界强度与工作-家庭冲突负相关。Matthews和Barnes-Farrell(2010)的研究表明,灵活性的两个维度——灵活性意愿和灵活性能力与个体的工作-家庭冲突负相关。

关于工作-家庭边界的影响研究,Lin和Fan(2015)发现,员工的家庭灵活性与工作家庭干扰(WIF)和家庭工作干扰(FIW)负相关,此外,WIF还在家庭灵活性和生活满意度之间起中介作用。Barber和Jenkins(2013)的研究结果表明,出于工作目的而在家里使用信息和通信技术(ICT)可能影响睡眠,而在家里创造与工作相关ICT的使用界限,有助于睡眠这一心理恢复过程,有利于从工作中解脱出来。高中华和赵晨(2014)发现,工作干涉家庭与角色冲突、角色超载有显著正相关关系;家庭干涉工作对角色冲突、角色模糊、角色超载有显著正向影响;而角色冲突、角色模糊、角色超载对工作满意度有显著负向影响,对离职意向有显著正向影响。王艳(2011)的研究表明,工作对非工作的融合与非工作对工作的融合都将显著的降低个体的主观幸福感,非工作对工作角色的整合对个体的任务绩效有显著负向影响。

具体到工作家庭平衡的四个子变量,李朝霞(2012)发现,工作边界弹性使工作家庭冲突和家庭工作冲突得到缓解,使工作家庭促进和家庭工作促进得到提高;家庭边界弹性降低家庭工作冲突,提高家庭工作促进;工作家庭渗透会让工作家庭冲突和家庭工作冲突加剧;同样的,家庭工作渗透也使得家庭工作冲突加剧。马红宇等(2014)的研究则发现,工作弹性能力与工作弹性意愿的匹配显著负向影响工作家庭冲突;家庭弹性能力与家庭弹性意愿的匹配显著负向影响家庭工作冲突和家庭工作促进。

根据以上分析,本研究提出假设:

假设1:不同类别的工作家庭边界渗透(工作家庭事件渗透、工作家庭关系渗透、工作家庭心理渗透)对工作家庭冲突的作用效果不同

假设2:不同类别的工作家庭边界渗透(工作家庭事件渗透、工作家庭关系渗透、工作家庭心理渗透)对工作家庭促进的作用效果不同

假设3:不同类别的家庭工作边界渗透(家庭工作事件渗透、家庭工作关系渗透、家庭工作心理渗透)对家庭工作冲突的作用效果不同。

假设4:不同类别的家庭工作边界渗透(家庭工作事件渗透、家庭工作关系渗透、家庭工作心理渗透)对家庭工作促进的作用效果不同。

三、研究方法

(一)研究过程

本研究采用问卷调查方式进行数据收集,研究样本为数十个企业以及中山大学管理学院在职MBA班,涵盖了医药、快消、通讯、房地产、IT和金融等多个行业。本次调查的问卷采用统一的指导语,由研究者现场发放和回收。从2011年9月至2012年3月,本研究共发放调查问卷1000份,最终有效样本数为810,问卷总有效率为81%。男性员工占51.2%,女性员工占48.8%;工龄0-10年的员工占77.7%,工龄11-20年的员工占12.7%,工龄21-30年的员工占4.4%,工龄31-40年的员工占1.7%,工龄40年以上的员工占0.1%;一般员工占72.1%,初级管理者占12%,中级管理者占10.1%,高级管理者占1.2%,创业者占1%。

表 1 工作-家庭边界渗透量表的模型拟合指标

(二)研究工具

1. 工作-家庭边界渗透自编量表

本研究采用工作-家庭边界渗透自编成熟量表。该量表包括工作家庭边界渗透分量表和家庭工作边界渗透分量表,一共18个项目,包括事件渗透、关系渗透、心理渗透3个维度。用3个题项测量工作家庭事件渗透,包括“我会把我一部分家庭时间用于工作”“我会在家加班”“我会在家里利用网络做与工作相关的事情”;用3个题项测量工作家庭关系渗透,包括“我的同事或上司会提议到我家中聚会”“我的同事或上司会来到我的家中拜访”“在家人的重要节日,我会邀请同事或上级参与”;用3个题项测量工作家庭心理渗透,包括“我会向家人发泄工作上的不良情绪”“我会把工作上的情绪带回家”“我在家里还会一直想着工作上的不愉快”;用3个题项测量家庭工作事件渗透,包括“我会在上班时间处理一些家庭事务,如交水电费、物业费等”“我会在工作时间来思考有关孩子或父母的事情”“我会把家里的事情带到公司来完成”;用3个题项测量家庭工作关系渗透,包括“我的家人会来我的工作地点里找我”“我的家人会有意识地进入我的工作圈,与我的同事、上下级接触” “我以及我的家人会与我同事、上下级的家人来往”;用3个题项测量家庭工作心理渗透,包括“我会把家庭中获得的技能运用到工作中”“家庭会给我带来一些想法来处理工作问题”“我会把家里形成的一些习惯带到工作中”。采用Likert 5分等级量表进行评价,1分为从未,5分为总是。该量表的Cronbach's α值为0.851,工作家庭边界渗透分量表的Cronbach's α值为0.735,家庭工作边界渗透分量表的Cronbach's α值为0.825,表明该量表的信度良好。表1给出工作家庭边界渗透分量表(模型1)和家庭工作边界渗透分量表(模型2)的模型拟合指标,卡方自由度之比均小于2.5,RMSEA均小于0.08,NNFI、CFI均大于0.9以上且接近1,表明该量表的模型拟合较好。

2. 工作家庭平衡量表

本研究采用Grzywacz和Marks(2000)编制的工作家庭平衡四维度量表,其信度和效度得到大量实证研究的支持。该量表包含16个项目,用4个题项测量工作家庭冲突,包括“工作上的压力让我在家容易发火”等;用4个题项测量工作家庭促进,包括“如果一天工作都很顺利,我回家和家人相处就会更好”等;用4个题项测量家庭工作冲突,包括“个人或家庭方面的担心和问题让我在工作时不能集中注意力”等;用4个题项测量家庭工作促进,包括“我的家庭生活让我放松,感觉准备好承担第二天的工作”等。采用Likert 5分等级量表进行评价,1分为不符合,5分为不符合。该量表的Cronbach's α值为0.779,表明该量表的信度达到可接受标准。

3. 控制变量

已有研究表明,性别、工龄、职位层次对工作家庭平衡有一定影响(Powell & Greenhaus,2010;Arun et al.,2004;Direnzo et al.,2011),本研究将其作为控制变量,采用类别编码方式呈现。在性别中,1为男性,0为女性;在工龄中,1为“0-10年”,2为“11-20年”,3为“21-30年”,4为“31-40年”,5为“40年以上”;在职位层次中,1为一般员工,2为初级管理者,3为中级管理者,4为高级管理者,5为创业者。

(三)数据分析方法

采用层级回归分析,将工作家庭边界渗透作为多维构念(工作家庭事件渗透、工作家庭关系渗透、工作家庭心理渗透),将家庭工作边界渗透作为多维构念(家庭工作事件渗透、家庭工作关系渗透、家庭工作心理渗透),将工作家庭平衡作为多维构念(工作家庭冲突、工作家庭促进、家庭工作冲突、家庭工作促进),研究工作-家庭边界渗透对工作家庭平衡的作用机制。层次回归分析的步骤为:第1步,加入控制变量员工的性别、工龄、职位层次;第2步分别检验工作家庭边界渗透对工作家庭冲突或工作家庭促进的影响以及家庭工作边界渗透与家庭工作冲突或家庭工作促进的影响。

四、研究结果

(一)共同方法偏差检验

由于研究变量均由员工报告,结果可能受到共同方法偏差的影响。本研究运用统计软件SPSS20.0,将问卷的工作-家庭边界渗透量表和工作家庭平衡量表的所有题项一起做因子分析,未旋转一共萃取了5个因子,第一个主成分的解释百分比为29.415%,5个因子共同解释的百分比为62.121%。根据Harman单因素法,本研究数据的因素分析得到多个因子,而且第一个因子并未解释自变量和因变量的主要变异量。所以,认为本研究数据不存在严重的共同方法偏差是合理的。

(二)变量的描述性分析

统计结果显示,工作家庭边界渗透的均值为2.179,家庭工作边界渗透的均值为1.970。在社会竞争激烈的情况下,企业要求员工投入工作,员工出于经济考虑和责任感,看重自己对工作的贡献,加上家庭成员对工作的支持,使得工作对家庭的渗透超过家庭对工作的渗透。这验证了工作-家庭边界渗透的双向性,也证明了工作-家庭边界渗透量表分为两个分量表的科学性。

表2给出控制变量、工作-家庭边界渗透各维度、工作家庭平衡各维度的均值、标准差和相关系数。由表2可知,工作家庭边界渗透各维度中,工作家庭事件渗透平均值最高(M=2.690),其次为工作家庭心理渗透(M=2.060)和工作家庭关系渗透(M=1.788);家庭工作边界渗透各维度中,家庭工作心理渗透平均值最高(M=2.412),其次为家庭工作事件渗透(M=1.763)和家庭工作关系渗透(M=1.735)。

工作家庭事件渗透与工作家庭冲突、工作家庭促进分别存在显著正相关关系(p<0.01);工作家庭关系渗透与工作家庭冲突显著负相关(p<0.05),与工作家庭促进显著正相关(p<0.01);工作家庭心理渗透与工作家庭冲突显著正相关(p<0.01);家庭工作事件渗透与家庭工作冲突显著正相关,与家庭工作促进显著负相关(p<0.01);家庭工作关系渗透与家庭工作冲突的正相关关系显著(p<0.01),与家庭工作促进的负相关关系显著(p<0.05);家庭工作心理渗透与家庭工作冲突、家庭工作促进分别存在显著正相关关系(p<0.01),这为假设提供验证基础。

表 2 变量的描述性统计和相关系数( N = 810)

(三)工作-家庭边界渗透各维度的因素方差分析

方差分析主要采用单因素方差分析,以工作-家庭边界渗透各维度均值作为因变量,将性别、工龄、职位层次作为自变量。表3、4、5分别给出性别、工龄、职位层次与工作-家庭边界渗透各维度的方差分析结果。

1. 性别差异

从表3可以看出,男性员工的工作家庭事件渗透、工作家庭关系渗透、家庭工作事件渗透均显著高于女性员工,工作家庭心理渗透显著低于女性员工。传统的性别角色规定了男性和女性的不同任务重点:工作是男性承担的,对家人的责任和家务是女性承担的(林忠,2013)。可能是在社会期望的影响下,职业女性仍旧承担很多的家庭责任,因此女性的事件分离和关系分离倾向比男性强烈,但同时女性注重感性表达,因此女性的工作家庭心理渗透比男性高。

表 3 性别与工作-家庭边界渗透各维度的方差分析结果

2. 工龄差异

从表4可以看出,20年以下工龄的员工的工作家庭事件渗透显著高于其他员工。原因可能是随着工龄的增长,员工承担的家庭责任将不断增加,因此会有更强烈的意愿去阻止或足够的经验和技巧去应对工作领域中的事件进入到家庭领域。

3. 职位层次差异

从表5可以看出,管理者的工作家庭边界渗透各维度和家庭工作事件渗透、家庭工作关系渗透均显著高于一般员工。原因可能是在社会期望的影响下,职业女性仍旧承担很多的家庭责任,因此女性的事件分离和关系分离倾向比男性强,但同时女性注重感性表达,因此女性的工作家庭心理渗透比男性高。这一情况出现的原因可能在于,管理者相对于一般员工,需要在工作领域中投入更多的个体资源与精力,角色转换的频次更高,因此工作-家庭边界的灵活性和渗透性更强,边界融合倾向更强烈。

表 4 工龄与工作-家庭边界渗透各维度的方差分析结果

表 5 职位层次与工作-家庭边界渗透各维度的方差分析结果

(四)工作-家庭边界渗透对工作家庭平衡的影响的检验

1. 工作家庭边界渗透对工作家庭冲突和工作家庭促进的影响的检验

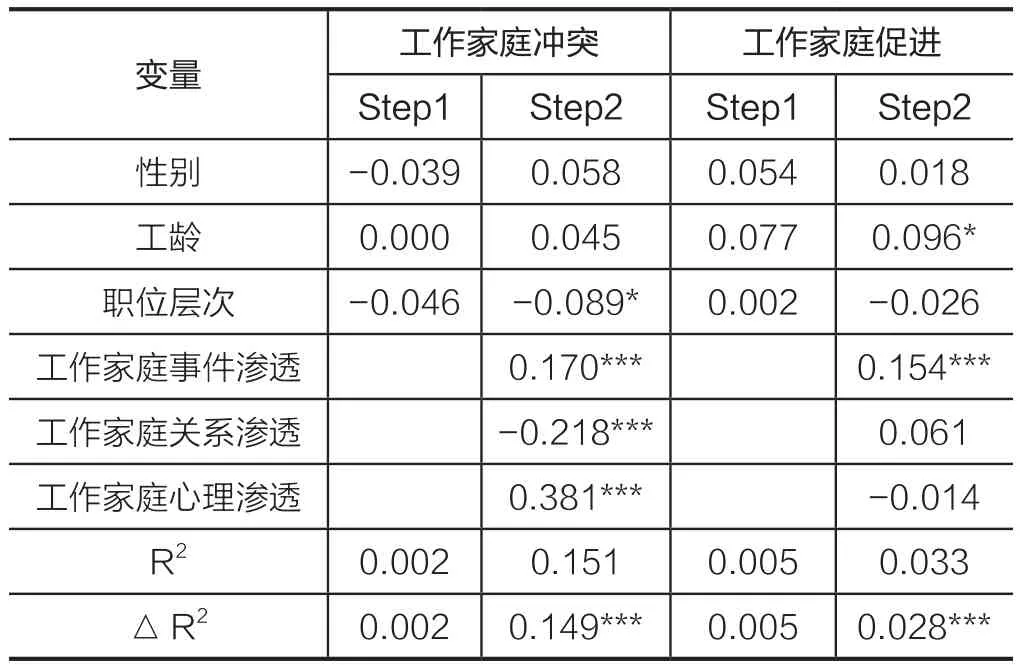

表6给出工作-家庭边界渗透对工作家庭冲突和工作家庭促进的作用。控制了性别、工龄和职位层次后,工作家庭边界渗透对工作家庭冲突的预测做出了新的贡献,解释的变异量增加14.900%(p<0.001),而工作家庭边界渗透对工作家庭促进的解释的变异量则增加2.800%(p<0.001)。不同类型的工作家庭边界渗透对工作家庭平衡的作用效果存在明显的区别。首先,工作家庭事件渗透和工作家庭心理渗透对工作家庭冲突在0.01水平上具有显著正向预测作用(p<0.001),而工作家庭关系渗透对工作家庭冲突有显著负向作用(p<0.001),假设1得到验证。其次,工作家庭事件渗透对工作家庭促进有显著的正向影响(p<0.001),假设2得到验证。

2. 家庭工作边界渗透对家庭工作冲突和家庭工作促进的影响的检验

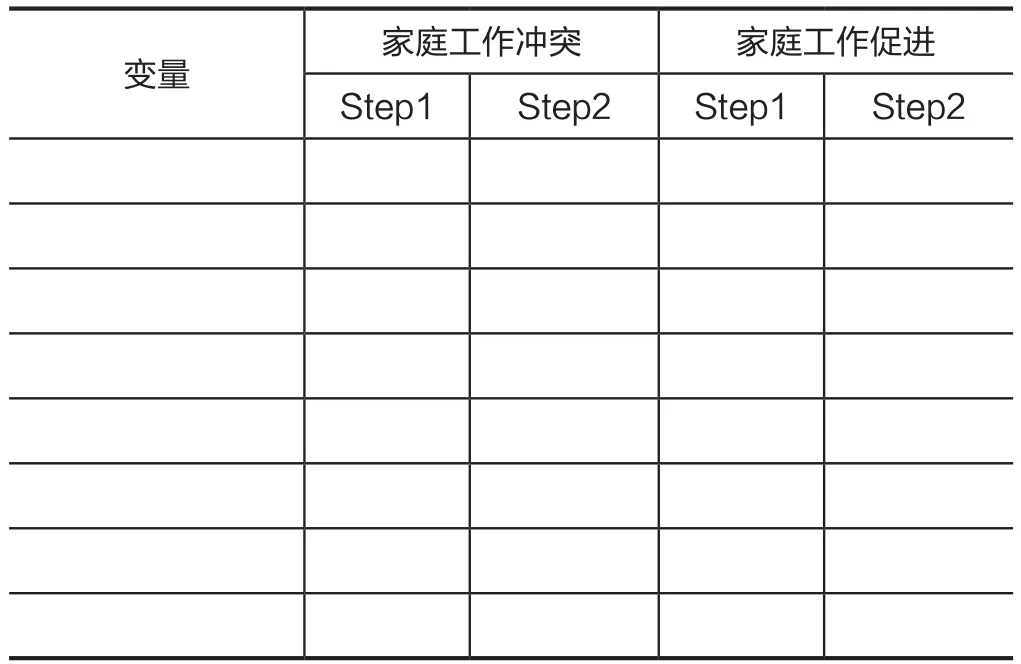

表7给出家庭工作边界渗透对家庭工作冲突和家庭工作促进的作用。控制了性别、工龄和职位层次后,家庭工作边界渗透对家庭工作冲突的预测做出了新的贡献,解释的变异量增加11.400%(p<0.001),而家庭工作边界渗透对家庭工作促进的解释的变异量则增加6.400%(p<0.001)。不同类型的家庭工作边界渗透对工作家庭平衡的作用效果存在明显的区别。首先,家庭工作事件渗透对家庭工作冲突具有显著正向预测作用(p<0.001),假设3得到验证。其次,家庭工作事件渗透对家庭工作促进有显著的负向作用(p<0.001),而家庭工作心理渗透对工作家庭促进有显著正向影响(p<0.001),假设4得到验证。

表 6 工作-家庭边界渗透对工作家庭冲突和工作家庭促进的影响

表 7 家庭工作边界渗透对家庭工作冲突和家庭工作促进的影响

(五)讨论

关于工作家庭事件渗透对工作家庭促进有正向预测作用,家庭工作事件渗透越多对家庭工作促进有负向预测作用,本文从角色显著性的角度展开讨论。在工作家庭冲突领域,不少学者证明了偏重工作的人和偏重家庭的人对工作家庭冲突的感知是不同的。王永丽等(2013)发现中国员工角色显著性分为四种类型: 两者兼顾型、家庭偏重型、工作偏重型和两者忽视型,角色显著性在工作要求和工作家庭冲突之间起调节作用。因此,本文提出一种可能的假设:角色显著性在事件渗透和工作-家庭促进之间起调节作用。申传刚(2014)对748名企业双职工夫妻的调查发现,我国员工的家庭弹性意愿即从家庭领域转移到工作领域的意向更强,家庭弹性能力即从家庭角色转换到工作角色的能力更强,与国外正相反,显示我国员工持有一种“工作优先的行为规范”,更容易也更想牺牲家庭时间来完成工作领域的事情。当前大部分中国员工对工作更为看重,因此工作家庭事件渗透越多,带来的成就感越强,他们感受到的工作家庭促进就越强;而家庭工作事件渗透越多,他们感知到的家庭对工作的阻碍越多,感受到的家庭工作促进就越弱。当然,这种解释还需要通过后续的研究进行验证。

五、结论

本研究从工作家庭边界的视角,比较不同类型的工作-家庭边界渗透对工作家庭平衡的影响,采用810名员工问卷。研究结果表明,不同类型的工作-家庭边界渗透对工作家庭平衡的作用效果存在明显的区别:从工作家庭冲突来看,工作家庭事件渗透或工作家庭心理渗透越多,工作家庭冲突越强,但工作家庭关系渗透越多,工作家庭冲突越弱;从工作家庭促进来看,工作家庭事件渗透越多,工作家庭促进越强;从家庭工作冲突来看,家庭工作事件渗透越多,家庭工作冲突越强;从家庭工作促进来看,家庭工作事件渗透越多,家庭工作促进越弱,但家庭工作心理渗透越多,家庭工作促进越强。假设均得到验证。

本研究结果丰富和发展了工作-家庭界面的已有研究,在理论上有以下两点意义。(1)首先,虽然工作-家庭界面的理论体系日益完善,但关于工作-家庭边界对工作家庭平衡的影响的研究却有限。现有研究主要认为边界融合、边界跨越等与工作-家庭冲突正相关,较少学者研究工作-家庭边界对工作家庭平衡不同子变量的影响。(2)其次,工作-家庭边界领域相关研究大多数关注边界特征,缺乏测量实际边界状态的工具。本研究对工作家庭边界理论进行拓展,从边界形式的范围跳脱出来,将工作-家庭边界渗透分为双向(工作家庭和家庭工作)各三个维度(事件渗透、关系渗透和心理渗透),利用自编成熟量表对不同类型的工作-家庭边界渗透进行有效的测量,并在此基础上讨论不同类型的工作-家庭边界渗透对工作家庭平衡不同方面的影响。研究结果给假设提供了支持,表明并不是边界渗透水平越高,工作-家庭冲突就越强,有些类型的边界渗透会减少工作-家庭冲突甚至带来工作-家庭促进。

本研究为企业管理者提供了重要的启示。现代企业员工的工作和家庭之间的边界越来越不明晰,员工对妥善处理工作-家庭关系的需求愈发迫切。企业必须意识到工作-家庭边界渗透的影响是一把双刃剑(韦慧民、刘洪,2013),通过工作-家庭边界渗透量表了解员工实际的边界状态,区别考虑不同类别的边界渗透的影响,进而调整企业政策和制度设计,为员工提供支持性的工作环境,以帮助员工调节工作家庭平衡。(1)有些企业的边界模糊化政策,似乎给企业带来的是贡献,但从长远来看,一味地让员工牺牲家庭时间以适应工作安排,或者过多地允许员工的家庭私事介入工作,可能都会对员工的工作家庭平衡造成负面影响。对此,企业需要给予特别关注。(2)企业可以适当实施可能增加工作家庭关系渗透的家庭友好政策,从而降低工作家庭冲突,提高工作家庭平衡的可能性。例如进行企业社区化管理,通过企业BBS、微博、微信群等渠道构建沟通平台,促进上司与下属、同事之间的情感交流和资源共享。或者开展家庭日,让员工及其家人能够利用机会与同事和上司沟通。当然政策的具体实施也需要考虑到员工的差异性。(3)企业可以通过帮助员工预防工作家庭心理渗透来降低员工的工作-家庭冲突感,例如实施EAP计划,帮助员工解决心理和行为问题。(4)员工之间存在个体差异,企业应该重点关注男性员工、新进员工和管理者的工作-家庭边界渗透状况。此外,员工在经历人生大事如结婚、生子时,原有的工作家庭关系也会随之改变。企业制定政策应该因人制宜,不能盲目地统一让员工分割或整合工作和家庭边界,有条件可提供“自助餐式”的家庭友好政策去帮助员工实现工作家庭平衡。

本研究仍存在一些局限性,需要未来研究进一步探讨。(1)本研究变量均采用员工自我报告的方式进行测量,研究结论可能受共同方差偏差的影响。后续研究可以通过多种来源(配偶或者上司)获取相关数据,尽可能减少共同方差偏差的影响。(2)本研究采用横截面数据,但是由于员工工作-家庭边界渗透对工作家庭平衡的影响可能存在时间性,因此,用横截面数据难免会产生一定的偏差。未来可以进行追踪研究,对比员工某一时间段的工作-家庭边界渗透状况的改变如何影响工作家庭平衡的改变。(3)后续研究还可以关注工作-家庭边界渗透的更多相关变量,例如工作满意度、生活满意度、组织承诺、离职率等,从而完善工作-家庭边界的研究。(4)由于个人在边界渗透的维度(时间,空间或心理)和方向(工作领域向生活领域或生活领域向工作领域)上可能存在不同的偏好(Sayah,2013),而不同的组织对待员工的工作和家庭的价值观也不同,未来研究可将工作与家庭边界的两个主体偏好即个体与组织的偏好引入研究范畴。

1. 高中华、赵晨:《工作家庭两不误为何这么难?基于工作家庭边界理论的探讨》,载《心理学报》,2014年第4期,第552-568页。

3. 马璐、刘洪、杨书生:《现代员工工作与非工作边界渗透的内容、方式与原因研究》,载《华东经济管理》,2014年第2期,第110-115页。

4. 王永丽、叶敏:《工作家庭平衡的结构验证及其因果分析》,载《管理评论》,2012年11期,第92-101页。

5. 王艳:《工作与非工作角色整合度对个体主观幸福感和工作绩效的影响研究》,南京大学博士学位论文,2011年。

6. 李朝霞:《工作-家庭边界特征对工作-家庭平衡的影响》,中国社会科学院研究生院博士学位论文,2012年。

7. 林忠:《工作-家庭冲突研究与中国议题:视角、内容和设计》,载《管理世界》,2013年第9期,第154-171页。

8. 王永丽、黄潞宏、刘燕:《角色显著性在工作-家庭冲突模型中的影响研究》,载《软科学》,2013年第12期,第23-26页。

9. 申传刚:《边界弹性在双职工夫妻工作—家庭平衡中的作用机制研究》,华中师范大学博士学位论文,2014年。

10. 韦慧民、刘洪:《工作—非工作边界渗透及其管理研究》,载《科学学与科学技术管理》,2013年第5期,第160-171页。

11. Cousins K, Robey D. Managing work-life boundaries with mobile technologies. Information Technology & People, 2015, 28(1):34-71.

12. Hecht T D, Allen N J. A longitudinal examination of the work–nonwork boundary strength construct. Journal of Organizational Behavior, 2009, 30(7): 839-862.

13. Matthews R A, Barnes-Farrell J L. Development and initial evaluation of an enhanced measure of boundary fexibility for the work and family domains. Journal of Occupational Health Psychology, 2010, 15(3): 330-346.

14. Clark S C. Work/family border theory: a new theory of work/family balance. Human Relations, 2000, 53(6): 747-770.

15. Copp M. Reviewed of Home and Work: Negotiating Boundaries Through Everyday Life. by Christena E. Nippert-Eng. Social Forces, 1997, 75(4), 1482–1483.

16. Kreiner G E, Hollensbe E C, Sheep M L. Balancing borders and bridges: negotiating the work-home interface via boundary work tactics. Academy of Management Journal, 2009, 52(4): 704-730.

17. Koch A R, Carmen B. Setting a good example: supervisors as worklife-friendly role models within the context of boundary management. Journal of Occupational Health Psychology, 2015, 20(1):82-92.

18. Kahn R L, Wolfe D M, Quinn R P, et al. Organizational stress: studies in role confict and ambiguity. Oxford, England: John Wiley, 1964.

19. Greenhaus J H, Beutell N J. Sources of conflict between work and family roles. Academy of Management Review, 1985, 10(1): 76-88.

20. Greenhaus J H, Powell G N. When work and family are allies: A theory of work-family enrichment. Academy of Management Review, 2006, 31(1): 72-92.

21. Carlson D S, Kacmar K M, Wayne J H, et al. Measuring the positive side of the work–family interface: Development and validation of a work–family enrichment scale. Journal of Vocational Behavior, 2006, 68(1): 131-164.

22. Frone M R. Work-family balance. Handbook of occupational health psychology. Washington, DC, US: American Psychological Association, 2003, 143-162.

23. Grzywacz J G, Marks N F. Reconceptualizing the work–family interface: an ecological perspective on the correlates of positive and negative spillover between work and family. Journal of Occupational Health Psychology, 2000, 5(1): 111-126.

24. Beauregard T A, Henry L C. Making the link between work-life balance practices and organizational performance. Human Resource Management Review, 2009, 19(1): 9-22.

25. Voydanoff P. Consequences of boundary-spanning demands and resources for work-to-family conflict and perceived stress. Journal of Occupational Health Psychology, 2005, 10(4): 491-503.

26. Lin Q, Fan J. Family boundary characteristics, work-family confict and life satisfaction: A moderated mediation model. International Journal of Psychology, 2015, 50(5):336-344.

27. Barber L K, Jenkins J S. Creating Technological Boundaries to Protect Bedtime: Examining Work-Home Boundary Management, Psychological Detachment and Sleep. Stress & Health, 2013, 30(3):259-264.

28. Powell G N, Greenhaus J H. Sex, gender, and the work-to-family interface: exploring negative and positive interdependencies. Academy of Management Journal, 2010, 53(3), 513-534.

29. Arun S V, Arun T G, Borooah V K. The effect of career breaks on the working lives of women. Feminist Economics, 2004, 10(1), 65-84.

30. Direnzo M S, Greenhaus J H, Weer C H. Job level, demands, and resources as antecedents of work-family confict. Journal of Vocational Behavior, 2011, 78(2), 305-314.

31. Sayah S. Managing work–life boundaries with information and communication technologies: the case of independent contractors. New Technology Work & Employment, 2013, 28(3):179-196.

■责编/罗文豪 E-mail:chrd_luo@163.com Tel:010-88383907

The Study of Work-Family Border Permeation’s Effects on Work Family Balance

Wang Yongli and Zhang Siqi

(Sun Yat-Sen Business School, Sun Yat-Sen University)

Work-Family border permeation happens when the elements from work domains enter family domain or the elements from family domains enter work domain. Based on work/family border theory, this paper investigates how work-family border permeation affect work family balance. We collected data among 810 employees with diverse positions in various industries who self-reported the variables. Then we adopt liner regression to test our hypotheses. After controlling for gender, working age and position, there're obvious variance among different types of work-family border permeation' effects on work family balance: work-to-family activities-based border permeation or work-to-family psychological border permeation is positively associated with work-to-family confict, whereas work-to-family relationship-based permeation is negatively related to work-to-family conflict; work-to-family activities-based border permeation is positively related to work-to-family facilitation; family-to-work activities-based border permeation is positively related to family-to-work conflict; family-to-work activities-based border permeation is negatively related to family-towork facilitation, while family-to-work psychological border permeation is positively associated with family-to-work facilitation. The results suggested that the increment of work-family border permeation is not related to an increase of work-family confict, because some types of work-family border permeation will reduce work-family confict even enhance work-family facilitation. Employers should consider different infuence of different types of work-family boundary permeation and provide support for employees to help them balance work and family.

Work-Family Border Permeation; Work Family Balance; Activities-Based Border Permeation; Relationship-Based Border Permeation; Psychological Border Permeation

王永丽(通讯作者),中山大学管理学院,教授、心理学博士。电子邮箱:wangyli@mail.sysu.edu.cn。

张思琪,中山大学管理学院,硕士研究生。

本文受国家自然科学基金“中国文化背景下工作-家庭平衡的结构、内涵及其作用机制研究”(71072088)、国家自然科学基金“家庭友好政策的内涵与作用效果分析”(71372145)资助。