民众收入不公平感的机制与对策

——基于参照依赖和损失规避双视角*

2016-02-01徐富明史燕伟

徐富明 史燕伟 李 欧 张 慧 李 燕

(华中师范大学心理学院暨湖北省人的发展与心理健康重点实验室;青少年网络心理与行为教育部重点实验室, 武汉 430079)

1 问题提出

当前我国的改革与开放已经进入深化期, 社会公平问题被提到了前所未有的高度。2012年胡锦涛在中国共产党第十八次全国代表大会上的报告中指出:“必须坚持维护社会公平正义。逐步建立以权利公平、机会公平、规则公平为主要内容的社会公平保障体系, 努力营造公平的社会环境,保证人民平等参与、平等发展权利。”同时, 党的“十八大”还强调要“倡导富强、民主、文明、和谐;倡导自由、平等、公正、法治; 倡导爱国、敬业、诚信、友善, 积极培育和践行社会主义核心价值观”。其中与“公平”密不可分的“平等”和“公正”是社会层面核心价值观的重要组成部分。

近年来, 社会公平问题及其解决逐渐成为全社会的关注焦点, 其中收入分配公平更是成为亟待解决的重中之重, 贫富的两极分化和较大的收入差距也已引起普通民众较为强烈的收入分配不公平感。例如, 中国人民大学社会学系与香港科技大学社会科学部联合进行的“2005年中国综合社会调查”数据显示, 城市居民中有近六成的人认为自己的收入所得不公平; 2006年腾讯网络调查显示, 有超过八成的人认为自己的收入所得不公平; 人民论坛杂志社于2008年在新浪网推出的“公众公平感调查”显示, 有近七成的人认为收入分配不公平。另有学者史耀疆和崔瑜(2006)实证揭示了大约 80%的民众认为国内收入差距偏大, 这对民众的社会公平感产生了不利影响。薛洁(2007)和王晓钧、王迪和廖敏红(2008)通过问卷调查不约而同地发现我国民众眼中的最不公平的几大问题分别是——“贫富差距拉大、普通百姓看不起大病重病、官员贪污腐败现象和普通百姓买不起房”。如果民众只有轻度的不公平感, 个体倾向于采取符合社会规范的行为方式, 他/她可以通过自我改进(增加付出)达到恢复公平感的目的。但是, 一旦个人感觉到较为强烈的不公平时, 他/她就可能采取一系列不符合社会规范的行为, 比如仇视或攻击他人。这些年在很多地方都出现过的“仇富”现象, 以及在一些群体性事件中所表现出的“泄愤”行为, 便是鲜活的例证。那么, 如何调适人们的收入不公平感, 以避免其对个人和社会造成负面影响?这是一个迫切需要解决的理论和现实问题。而要解决这个问题, 就需要先研究人们为什么会产生收入分配不公平感, 即收入分配不公平感的产生根源和形成机制, 进而才可据此提出减轻民众收入分配不公平感的管理对策。

1.1 个人收入不公平感影响因素研究

个人收入不公平感(individuals’ sense of income inequity)是指人们对自己的收入所得的不公平感受, 是一种个体层面的对收入所得公平与否的主观体验。学术界对我国民众的收入分配公平感研究主要是从社会学角度对个人收入(不)公平感及其影响因素进行社会调查。其中最具代表性的就是使用前述的“中国综合社会调查”数据分析民众对收入分配公平问题的看法和感受, 并从多个角度对影响民众收入分配公平感的因素进行剖析,如市场分配制度、相对比较因素、民众受教育程度、民众所在单位体制等(孙明, 2009; 马磊, 刘欣,2010; 吴菲, 2010; 李骏, 吴晓刚, 2012)。另有李春玲(2006)实证调查了民众的社会阶层对其收入分配公平感的影响。怀默霆(2009)探讨了民众的社会经济地位、职业类别等人口学特征对其分配公平感的影响。Wang (2011)的研究发现, 大城市(上海)居民对主要社会群体的收入分配感到明显不公平, 民众的归因偏好和社会经济地位对其收入分配公平感有显著影响。孟天广(2012)则发现结果公平感由收入水平决定, 机会公平感主要受教育水平影响, 并发现“个体相对剥夺”而非“群体相对剥夺”对分配公平感有决定性影响。综上大致可以得出一个有一定会聚效度的结论:民众对收入分配的不公平感可能主要源于贫富差距、相对比较因素/个体相对剥夺以及归因偏好等。此外, 体制/制度因素、社会阶层和职业类别等也会有一定程度的调节作用。值得一提的是, 上述探索虽属社会调查类实证研究, 所获结果难以做因果推论,但多项研究都揭示出个体相对剥夺或相对比较因素在民众收入不公平感的产生中起到关键作用(马磊, 刘欣, 2010; 孟天广, 2012; 李颖晖, 2015)。这与本项目的参照依赖和损失规避在民众收入不公平感形成中的机制作用的研究假设是较为一致的。

1.2 公平偏好的行为决策及行为经济学研究

概而言之, 行为决策及行为经济学主要以公平偏好为主题探讨所涉及的不公平感问题。早期行为经济学家主要通过建构公平偏好模型并设计各种博弈任务来探究公平偏好; 近年来也开始采用神经经济学和决策神经科学方法探讨公平偏好的形成机制(罗艺, 封春亮, 古若雷, 吴婷婷, 罗跃嘉, 2013; Ruff & Fehr, 2014)。随着研究的不断深入, 逐步确认了参照依赖在公平偏好形成中的机制作用(Fehr, Goette, & Zehnder, 2009; 徐江南,黄健柏, 2012)。具体说, 行为决策及行为经济学家主要采用最后通牒博弈及其变式探索社会决策中的公平偏好, 近年来借助神经生物学相关研究和脑成像及神经电生理技术, 已取得很多有价值且可借鉴的研究成果(Rilling & Sanfey, 2011)。其中Sanfey, Rilling, Aronson, Nystrom和Cohen (2003)最早对最后通牒博弈中的公平偏好进行了 fMRI研究, 发现不公平分配激活了回应者的与负性情绪有关的前脑岛(AI)和与认知控制有关的背外侧前额叶(dlPFC), 前脑岛的激活表明情绪在回应者拒绝不公平分配中起重要作用。另有van’t Wout,Kahn, Sanfey和Aleman (2006)在最后通牒博弈中采用多导生理记录仪测量回应者对不公平分配的皮肤电反应(SCR), 结果发现当面对不公平分配,以及拒绝不公平分配时回应者的皮肤电活动增加,连同后续相关研究较为一致地揭示了皮肤电活动增加与拒绝不公平分配显著相关(Civai, Corradi-Dell’Acqua, Gamer, & Rumiati, 2010; 王芹, 白学军, 郭龙健, 沈德立, 2012)。鉴于前脑岛激活与皮肤电活动关系密切(Critchley, 2005), 可以对上述脑成像及神经电生理研究的有一定会聚性的结论做出推论:最后通牒博弈中回应者对不公平分配的“非理性”拒绝可能主要是一种自动的自下而上的规避性反应(Civai, 2013; Rilling & Sanfey, 2011),这与行为决策预期理论提出的人们的日常决策行为大都采用快速且自动的启发式加工的论点是相通的, 故预示了可以在脑成像及神经电生理研究基础上获得参照依赖和损失规避解释社会决策中的公平判断及其偏差的确切证据。

1.3 公平判断与价值函数之参照依赖及损失规避的关系

个人收入不公平感是民众对自己收入所得公平与否的主观判断, 预期理论提出者 Kahneman较早通过社会调查对其与参照依赖的关系进行了探讨(Kahneman, Knetsch, & Thaler, 1986a, 1986b),后续相关研究大都验证了 Kahneman等人的研究结果(Antonides & Kroft, 2005; Gao, 2009); 另有研究者把 Kahneman等人的开创性研究拓展到人际比较情境中的公平判断(Loewenstein, Thompson,& Bazerman, 1989), 并引入各种得失情境对其与公平判断的关系进行探讨(Liberman, Idson, & Higgins,2005; Ordóñez, Connolly, & Coughlin, 2000)。总括上述结果不仅一再验证了参照依赖对公平判断的影响, 而且初步揭示出损失规避之得失效用不对称现象同样存在于公平判断中, 即人们对多得不均等(advantageous inequality)和少得不均等(disadvantageous inequality)的公平感受明显不同。

参照依赖(reference dependence)和损失规避(loss aversion)是预期理论价值函数的两个核心概念(Kahneman & Tversky, 1979)。参照依赖指的是人们在对特定决策情境做出得失判断时, 其主要的评判依据是当下决策所带来的结果是获益还是受损, 而决策者对获益和受损的判断是由特定参照点决定的, 这一行为倾向即是参照依赖。而损失规避是指在同等价值条件下, 人们赋予受损的心理权重远大于赋予获益的心理权重, 该得失效用的不对称特点被称为损失规避。自 Kahneman等人 1986年最先探讨参照依赖对公平判断的影响以来, 后续的相关研究做了一些拓展性探索。首先, 参照依赖自被提出以来便存在何者可做参照点的问题, 其中决策者当下的现状被 Kahneman和Tversky认为是默认参照点, 其他如期望、目标等也可作为参照点。另有学者提出了多参照点概念, 如Wang和Johnson (2012)提出存在“底线、现状和目标”三个参照点; 谢晓非和陆静怡(2014)认为有“个人参照点和社会参照点”的双参照点; 而Ordóñez等人(2000)则较早验证了多个参照点各自对公平判断的影响, 并揭示出人们对多得不均等与少得不均等的公平感受的不对称现象。其次,著名行为经济学家Fehr及其合作者在一系列研究中应用参照依赖及损失规避解释劳动力市场中的决策行为, 并逐步实证发现了参照依赖在公平判断中的机制作用(Fehr, Goette, & Zehnder, 2009)。此外, 行为经济学把公平判断分为垂直公平(vertical fairness)和水平公平(horizontal fairness), 前述Kahneman等人以及Fehr等人主要探讨的是买卖双方或劳资双方之间的垂直公平, 较少涉及民众或员工之间相互参照的水平公平。不过, 已有研究初步发现参照依赖之于垂直公平的机制作用同样也适用于水平公平(Cohn, Fehr, & Goette, 2014)。

而且, 随着决策神经科学的兴起, 作为行为决策核心概念的公平判断、参照依赖与损失规避分别得到了较多探索(罗寒冰, 徐富明, 李彬, 张慧,李燕, 2015; 罗艺等, 2013; Rilling & Sanfey, 2011),但从脑成像和神经电生理角度探讨公平判断与参照依赖及损失规避的关系的研究却很少, 仅有的可资借鉴的都是基于行为博弈任务的公平偏好研究。van der Veen和Sahibdin (2011)测量了最后通牒博弈中回应者对不公平分配的脑电(ERP)反应,结果发现数额较小的不公平分配更容易被拒绝,且只有较大数额的不公平分配(相对于较小数额)诱发了与初评价有关的 MFN (medial frontal negativity), 这提示回应者对不公平分配的反应可能具有情境依赖性。Wu, Zhou, van Dijk, Lelie1d和Zhou (2011)采用ERP技术, 在最后通牒博弈中通过告知回应者另一位回应者的所获金额, 检验了社会比较对公平判断的影响, 结果发现在早期时间窗口(270~360 ms), 相对于中等程度的不均等分配, 更大程度的不均等分配诱发了更大的与初评价有关的MFN, 且该差异不受社会比较的影响; 而在晚期时间窗口(450~650 ms), 当另一位回应者所得到的分配金额明显少于回应者时, 中等程度的不均等分配(相对于更大程度的不均等分配)诱发了更大的与动机性推理有关的 LPP, 但这一差异在另一位回应者所获金额等于或多于回应者时则消失。这提示公平判断中的脑电活动可能存在早期自动化加工的初评价和晚期分析式加工的再评价两个阶段, 而且该研究较早提供了脑电层面的人们对多得不均等和少得不均等的公平感受有所不同的证据。吴燕和周晓林(2012)采用ERP技术, 在最后通牒博弈中操纵得失情境和博弈对象, 结果发现被试在受损情境下对不公平分配的拒绝率更高; 而在获益情境下, 博弈对象为人比为计算机诱发了更负的 N1; 人−机博弈时,获益情境比受损情境诱发了更大的P2和LPP, 受损情境比获益情境、不公平提议比公平提议诱发了更大的N350, 而公平提议比不公平提议诱发了更大的LPP。这表明公平判断具有情境依赖性, 对提议的拒绝行为受损益情境的调节, 受损情境下更加注重分配公平。Guo等人(2013)采用fMRI技术在最后通牒博弈中操纵得失情境, 结果发现在行为水平上, 相对于不公平的获益(多得不均等),回应者对不公平的受损(少得不均等)有更低的公平评价和更高的拒绝率; 而在神经水平上, 回应者在受损情境中对不公平分配的拒绝(相对于接受)激活了左侧的背外侧前额叶(dlPFC)、双侧的AI、扣带前回(ACC)和扣带中前回(aMCC)、双侧的背侧纹状体(dStr)。该研究还发现相对于获益情境, 回应者面对受损情境时有更强的不公平感并更希望惩罚提议方对社会规范的违背, 并且拒绝(相对于接受)不公平的受损比不公平的获益激活了更显著的与公平有关的神经活动。这不仅验证了前述的公平判断具有情境依赖性, 也揭示了人们对多得不均等和少得不均等的公平感受存在差异。Güroğlu, Will和 Crone (2014)采用 fMRI技术,在独裁者博弈的变式中操纵回应者要达成的目标,回应者被要求在平分所获金额与不平分所获金额(要么最大化自己的收益即多得不均等, 要么最大化另一人的收益即少得不均等)之间做出选择, 结果发现回应者选择不均等分配(不管对谁有利)时激活了背侧的ACC、AI和dlPFC; 而当做出最大化另一人收益的选择时还激活了腹侧纹状体(vStr)和腹正中前额叶(vmPFC)。这表明最大化自己的收益与最大化另一人收益所激活的神经环路略有不同, 最大化另一人收益会额外激活与主观价值计算和奖赏有关的脑区。由此可见, AI (与负性情绪有关), ACC (与冲突监测有关), dlPFC (与认知控制有关)可能是参照依赖及损失规避影响公平判断的主要脑区, 这一推论性结论得到了相关ERP和SCR的结果印证, 未来研究需对参照依赖及损失规避作用于公平判断进行更直接的操纵。总之, 循着 Kahneman等人最早把价值函数之参照依赖作为公平判断的影响因素加以探讨, 到Fehr等人一再验证参照依赖对公平判断的机制作用, 再到近年来采用脑成像技术和神经电生理指标对公平判断与参照依赖及损失规避关系的初步检验, 参照依赖及损失规避之于公平判断的实证探索正在逐步地由此及彼和由表及里。

1.4 已有研究可能存在的问题

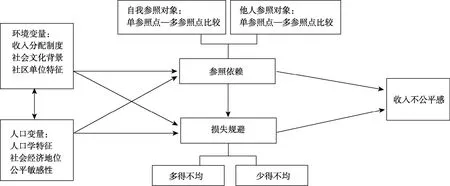

迄今为止, 如前所述的已有研究主要存在如下亟待改进的问题:(1)收入不公平感涉及个体/微观层面和社会/宏观层面, 存在于社会公平、组织公正和公平偏好等不同领域, 以往研究并未将不同层次、不同领域的收入公平问题清晰地区分开来, 并进行有针对性的探讨, 所以需要进行更细化的专门研究。(2)以往对收入不公平感的探索虽因问题重要而引人关注, 但所获结果在为政府决策与公共管理提供理论支撑上有所局限, 这可能是对收入不公平感的探索深度不够和机制解释不清所致, 故需要进行收入不公平感产生根源和形成机制的实验研究。基于此, 我们提出如图 1所示的理论模型作为本项目的立论基础。

图1 基于参照依赖与损失规避的个人收入不公平感立论模型

综上所述, 本项目拟从行为决策的两个核心概念——参照依赖和损失规避切入, 采用心理测量、实验室实验和干预研究相结合的方法, 并借助ERP和SCR等神经电生理技术, 进行参照依赖和损失规避共同作用于个人收入不公平感的产生根源和形成机制的系列实证研究, 并据此提出可供政府决策和公共管理参考的政策建议来纾解民众收入不公平感。

2 研究构想

在上述问题提出及文献梳理基础上, 现将本项目的研究思路和技术路线陈述如下:

2.1 研究 1:个人收入不公平感产生的参照依赖假设

2.1.1 研究目标

首先, 本项目提出个人收入不公平感形成机制的整合性参照依赖框架, 即自我参照依赖和他人参照依赖, 二者又各自包括单参照点比较和多参照点比较。其次, 本项目将分别检验个人收入不公平感产生的他人参照依赖假设和自我参照依赖假设。最后, 本项目将基于上述假设检验及验证结果提炼出基于参照依赖的个人收入不公平感的整体性机制解释, 以及自我参照和他人参照的产生条件和发生特点。

2.1.2 研究设计

如前所述, 社会学对收入分配公平感的调查分析不仅揭示出“相对比较因素”和“个体相对剥夺因素”在不公平感产生中的机制作用(马磊, 刘欣, 2010; 孟天广, 2012), 而且逐渐明确了主观的不公平感比客观的收入差距对人们的感受影响更大也更直接(李路路, 唐丽娜, 秦广强, 2012; 朱志玲, 朱力, 2014)。因此, 本项目将Kahneman等人的参照依赖影响公平判断的开创性研究、Fehr等人所确定的参照依赖之于公平判断的机制作用,以及前述其他相关的参照依赖研究进行整合和概化(王晓田, 王鹏, 2013; 谢晓非, 陆静怡, 2014),提出基于参照依赖的公平判断不仅存在参照他人类似情况的横向比较, 而且存在参照自我过往情况的纵向比较。一个预备研究拟采用单因素被试间设计对个人收入不公平感之得失不对称的损失规避假设进行初步验证, 具体选取有打工经历的高年级本科生 300人, 男女生各半, 编制暑期到某公司打工一个月的情境模拟故事, 如“请想象你利用暑假去某公司打工一个月, 第一天去报道上班时发现还有4位来自同城其他高校相近专业的大学生和你一起到该公司打工, 你们 5位的专业和经历等各方面条件都很近似。公司老板告知你们打工一个月的平均工资约为3000元/不提供平均工资信息。一个月的打工就要结束时, 老板递给你一个装有打工收入的信封, 你打开数了数一共有3800元//3400元/3000元/2600元/2200元”。总共有6种实验处理, 300名被试被随机分配阅读其中一种模拟情境(有一种实验处理作为对照组不提供平均工资); 因变量是被试对自己所获打工收入的公平感受, 拟使用包含3个条目的9点量表作为因变量测量指标。

综上, 本项目提出研究 1的总假设是:参照依赖在个人收入不公平感产生中起机制作用; 研究1的两个具体假设如下:研究1a:个人收入不公平感的产生存在自我参照依赖; 研究 1b:个人收入不公平感的产生存在他人参照依赖。

2.2 研究 2:多参照点对个人收入不公平感的共同作用机制的系列实验研究

2.2.1 研究目标

首先, 本项目进一步辨析特定于个人收入不公平感的参照依赖机制中可能同时起作用的参照对象种类以及参照点数量, 并对已有的探讨两个参照点对公平判断影响的实证研究进行深入分析,进而提出本项目的多个参照点共同影响个人收入不公平感的研究假设。其次, 通过多水平−多轮次的情境实验和实验室实验的因素设计及交互作用检验系统探讨多个参照点共同影响个人收入不公平感的作用机理及相互关系。

2.2.2 研究设计

如前所述, 自参照依赖概念被提出以来, 何为参照点的问题始终存在, 除了预期理论所默认的“现状”参照点外, 其他如期望、目标等也是常用的参照点(Barberis, 2013; Ericson & Fuster, 2014)。此外, 另有学者提出了多参照点概念(Wang &Johnson, 2012; 谢晓非, 陆静怡, 2014)。不过, 尽管前述研究都认为存在多个参照点, 他们各自所认定的参照点却有较大不同, 如Wang和Johnson提出的三参照点属于个体内的不同参照点, 而谢晓非和陆静怡提出的双参照点则既包括个体内自我比较, 也包括个体间的社会比较。特别地,Ordóñez等人(2000)较早实证检验了两个参照点各自对公平判断的影响, 发现两个参照点是单独对公平判断产生影响的, 不存在交互作用, 但鲜有后续研究对此进行验证性和拓展性探索。鉴于在个人收入不公平感产生过程中, 人们选用的参照点可能会有多个, 如自我参照对象可能是自己过去的工资收入, 也可能是自己将来的预期收入,而从他人参照对象来看, 可能是本单位多个同事的收入所得, 而Ordóñez等人(2000)只探讨了两个参照点对公平判断的影响。如果把参照点增加为3~5个, 是否会有不同的影响及参照点间的交互作用?是否会产生一个更概括的类似均值的平均水平作为参照点?以及如何基于个人收入不公平感整合前述不同的多参照点观?本项目拟在研究2中较为全面且系统地探讨个人收入不公平感产生中多参照点的共同影响及相互作用。一个研究拟采用4(平均工资、最高工资、最低工资、不设参照工资)×2(多得、少得)被试间设计, 选取有打工经历的低年级研究生 320人, 男女各半, 因变量是被试对自己打工所得的公平感受。具体的打工情景为:“请想象你在暑假期间去某公司打工一个半月, 第一天报到上班时发现有 2位来自同城其他高校相近专业的大学生和你一起到该公司打工。公司主管说主要根据每个人完成任务的具体情况支付工资, 一般来说打工一个半月的平均工资为 5000元/最低工资为 4000元/最高工资为6000元/不提供可获工资数额信息。一个半月的打工就要结束时, 公司主管递给你一个装有本次打工收入的信封, 你打开数了数一共有 6000元/4000元。”

综上, 本项目提出研究 2的总假设是:个人收入不公平感存在多个参照点的共同作用。研究2的具体假设如下:研究 2a:个人收入不公平感的产生存在多个自我参照点的共同影响; 研究2b:个人收入不公平感的产生存在多个他人参照点的共同影响; 研究 2c:三个参照点对个人收入不公平感的共同影响存在交互作用。

2.3 研究 3:多得不均等与少得不均等的收入不公平感不对称的损失规避假设检验

2.3.1 研究目标

拟采用情境实验和实验室实验的因素设计及变量操纵系统探索损失规避在多得不均等与少得不均等的个人收入不公平感不对称中的根源性作用, 并检验多得不均等与少得不均等之个人收入不公平感不对称的损失规避假设。

2.3.2 研究设计

根据预期理论, 参照依赖是损失规避的隐含假设, 而损失规避则是得失不对称心理效应的机制解释。多得不均等与少得不均等的不公平感不对称则是行为经济学研究中所揭示的行为异象。本项目拟采用情境模拟实验和实验室实验的因素设计及变量操纵检验损失规避在多得不均等与少得不均等的收入不公平感不对称产生中的根源性作用。一个研究拟采用3(多得不均等、平分奖金、少得不均等)×2(项目组负责人、项目组成员)被试间设计, 探讨“多得不均等”与“少得不均等”的收入不公平感不对称的损失规避根源, 选取有工作经验的在职研究生 240人, 男女各半, 因变量是研究生被试在模拟奖金分配故事中对自己所得的公平感受, 使用包含 3个条目的 9点量表作为因变量测量指标, 以此进一步检验多得不均等与少得不均等不公平感不对称的损失规避假设。此外,在上述检验基础上, 进一步通过因素设计和变量操纵验证损失规避对个人收入不公平感的机制作用, 拟在情境实验和实验室实验中招募社区居民作为被试, 在本项目申请人所在学院的专业实验室中完成假设检验任务, 以确保实验研究的内部效度和外部效度。

综上, 本项目提出研究 3的假设是:个人收入不公平感存在多得不均等与少得不均等的不对称现象。

2.4 研究 4:参照依赖和损失规避共同作用于个人收入不公平感产生的神经电生理机制

2.4.1 研究目标

参照依赖与损失规避作用于个人收入不公平感的神经电生理机制:编制特定于民众收入不公平感形成机制这一主题的决策情境和实验材料,结合使用ERP技术和多导生理记录仪, 进行多轮次−多情境−多样本的系列实验研究, 在神经电生理层次上会聚地探索参照依赖和损失规避对个人收入不公平感的机制作用和神经电生理基础。

2.4.2 研究设计

整合前述最后通牒博弈对公平偏好以及基于参照依赖的得失不对称的神经电生理研究, 大致可以做出一个推论性结论:偏好公平的决策者对不公平分配的“非理性”拒绝可能是一种自动的规避性反应, 这与预期理论提出的人们的日常决策大都采用启发式加工的论点是一致的。此外, 对收入所得的公平判断不是单纯的认知加工和当下的损益计算, 情绪和动机因素在其中多有参与,属于较为典型的认知与情绪交互作用的“热”认知,已有的公平偏好脑成像和神经电生理研究在神经层面上对此提供了证据支撑, 但很少有专门探讨参照依赖及损失规避对个人收入不公平感的神经机制。基于此, 本项目首先提出研究4的假设4a:基于参照依赖及损失规避的收入不公平感可能是一种有神经电生理基础的启发式加工的公平判断偏差。

其次, 尽管从 Kahneman等人的开创性研究到Fehr等人的一再确认, 迄今只有基于最后通牒博弈的神经科学研究为收入不公平感提供了一些神经层面的证据支撑, 其中有研究操纵了得失情境并发现了多得不均等与少得不均等不公平感的不对称。不过, 一来个人收入不公平感毕竟不能完全用两人互动的博弈任务概化并解释, 二来已有相关研究的目的并不是探索参照依赖及损失规避在个人收入不公平感产生中的机制作用, 其结果仅有参考价值。如Osumi和Ohira (2010)使用多导生理记录仪, 在最后通牒博弈研究中发现回应者对不公平分配的拒绝(相对于接受)时最初伴随着心跳的明显减速, 且心率与拒绝不公平分配存在线性关系。他们认为这表明对不公平分配的拒绝主要是一种自动的定向反应。Gehring和Willoughby (2002)较早使用ERP技术探讨了得失选择时人们的脑电反应, 发现了 MFN对受损(相对于获益)的敏感性, 且溯源分析大致位于 ACC脑区。Wu等人(2011)采用 ERP 技术, 在最后通牒博弈中亦发现在早期时间窗口(270~360 ms),相对于中等程度的不均等分配, 更大程度的不均等分配诱发了更大的与初评价有关的MFN, 而在晚期时间窗口(450~650 ms), 当另一位回应者所得到的分配金额明显少于回应者时, 中等程度的不均等分配(相对于更大程度的不均等分配)诱发了更大的与动机性推理有关的 LPP。这提示公平偏好中的脑电活动可能存在早期自动化加工的初评价和晚期分析式加工的再评价两个阶段。而预期理论之参照依赖及损失规避揭示了人们在日常判断与决策中常常凭借经验法则走认知捷径, 习惯于做自动且快速的启发式加工。因此, 本项目拟在研究4中结合使用ERP技术和多导生理记录仪, 借助ERP的高时间分辨率和多导生理记录仪指标对收入分配不公平的敏感性, 会聚性地检验基于参照依赖及损失规避的个人收入不公平感亦存在早期的自动化初评价和晚期的分析式再评价两个阶段。据此提出研究4b的假设:基于参照依赖及损失规避的个人收入不公平感存在初期自动化加工和晚期分析式加工两个阶段, 将分别诱发与初评价有关的MFN和与再评价有关的LPP; 而相应的皮肤电活动和心率变化则主要表现在MFN诱发阶段, 即表现出一定程度的心−脑分离。

此外, Ordóñez等人(2000)虽较早把两个参照点应用于公平判断研究, 发现两个参照点是单独对公平判断产生影响的, 并未整合成一个参照点,而且初步揭示了人们对得失的公平感受的不对称现象。不过此后少有相关研究验证该结果, 更缺乏神经电生理层次上的数据支撑, 仅有的相关证据只是在基于最后通牒博弈的公平偏好研究中发现的多得不均等与少得不均等的不对称现象(Guo et al., 2013; Güroğlu et al., 2014; Wu et al., 2011),但二者的研究主题及目标、实验材料及操作均有较大不同, 难以相互比较地进行推论。基于此, 本项目拟在研究4中在Ordóñez等人(2000)的研究基础上重新编制决策情境、实验材料和研究程序,结合使用ERP技术和多导生理记录仪, 进行多参照点及损失规避共同影响收入不公平感产生及交互作用的神经电生理研究。

2.5 研究 5:纾解个人收入不公平感的干预研究与管理对策

2.5.1 研究目标

选取社区居民进行多样本−多轮次−多情境的前后测准实验设计的系列干预研究, 通过操纵(改变或增减)参照对象类型、参照点数量、得失框架,考察其影响收入不公平感的产生条件、变化方向和作用大小, 以实证检验减少民众收入不公平感的应对策略, 据此提出可供政府决策参考的政策建议和管理对策。

2.5.2 研究设计

本项目拟操纵(改变或增减)参照对象类型、参照点数量、得失框架等进行减少民众收入不公平感的应对策略的系列干预研究。根据参照依赖观点, 改变人们的参照点, 即可改变其得失判断及相应感受, 故通过改变或增减参照对象类型和参照点数量以及操纵得失框架(得−非失−非得−失),可在一定程度上纾解个人收入不公平感。拟进行的一个干预研究是先让招募的社区居民阅读有关个人收入公平与否的情境模拟故事(在其中操纵参照对象、参照点、得失框架), 接着测量民众的公平感受等结果变量; 一周后这些居民再被随机分配到改变或增减了参照对象、参照点、得失框架的不同实验处理中再次阅读类似的情境模拟故事, 再测量他们的公平感受等因变量指标, 采用前后测准实验设计来检验减少个人收入不公平感应对策略的干预效果。最后, 整合并概化本项目前述的系列实验结果并参考以往国内外相关研究,提出减少个人收入不公平感的综合管理对策。同时基于本项目系列研究成果撰写可供政府决策和公共政策参考的咨询报告。

3 研究意义

3.1 理论价值

以预期理论为代表的行为决策研究旨在在描述和解释决策的同时帮助人们更好地进行决策。迄今为止, 已有 4位研究行为决策和行为经济学的学者获得了诺贝尔经济学奖(Herbert Simon,1978年; Maurice Allais, 1988年; Daniel Kahneman,2002年; Robert Shiller, 2013年)。正如美国国家科学院(研究简报, 1986)的报告所言:“没有哪一项基础科学的研究目标能比‘了解人类如何思维、解决问题、做出决定、并且如何改进我们解决问题和制定政策的能力’这一研究目标更有前景、更为重要” (李纾, 2006; 李纾, 梁竹苑, 孙彦, 2012)。例如, Johnson和Goldstein (2003)在《Science》上撰文分析并实证探讨了欧洲国家所实行的不同的器官捐献政策的效果。其中有些国家采取的是默认为“同意捐献器官” (但公民可以通过简单程序选择退出此默认选择而不捐献器官); 而另一些国家则采取默认为“不同意捐献器官” (但公民可以通过简单程序选择成为器官捐献者)。这两种选择设计的器官捐献政策的实施效果却大相径庭, 默认选项为“同意捐献器官”的欧洲国家(瑞典、比利时、法国、奥地利)平均有超过90%的公民成为了器官捐献者, 但默认选项为“不同意捐献器官”的欧洲国家(丹麦、荷兰、英国、德国)平均仅有不到20%的公民成为了器官捐献者。这其中的作用机制就是预期理论价值函数所揭示的现实生活中人们所普遍存在的损失规避和安于现状的心理与行为倾向。这表明, 预期理论价值函数以其对日常决策行为的较强预测力而对诸多社会科学研究领域产生了极其重要的影响, 而且经济学的新兴研究领域, 诸如行为经济学、行为金融和神经经济学大都奠基于以预期理论为代表的行为决策研究成果及其深刻的洞察力之上。

具体到本项目, Kahneman等人(1986a, 1986b)对价值函数之参照依赖影响公平判断进行过探究,行为经济学研究也得出了参照依赖在公平偏好中发挥机制作用的确切结论(Fehr, Hart, & Zehnder,2009), 而且损失规避亦可会同参照依赖更深入揭示个人收入不公平感的产生根源与形成过程。另鉴于以往基于参照依赖的公平偏好研究大都只聚焦于单个参照点对公平判断的影响, 极少探索多个参照点对公平判断的共同作用, 再加上以往参照依赖之于公平偏好的研究大都聚焦于如雇主与雇员间的垂直公平, 较少涉及如民众之间相互参照的水平公平, 且更少关注如民众的自我参照(比较自己的过往)。因此, 本项目基于参照依赖及损失规避整合自我−他人参照, 单参照点−多参照点比较, 垂直−水平公平, 以及多得−少得不均等的不对称, 或可深化对收入不公平感的产生根源和形成机制的认识, 具有较强的学术价值。

3.2 现实意义

预期理论价值函数的提出不仅是对行为决策理论的重大推进, 而且已被广泛应用于经济学、管理学和政治学研究, 并有效助推了公共管理与公共政策。例如, Thaler和Benartzi (2004)基于参照依赖及损失规避为美国公司设计的“明天储蓄更多(save more tomorrow)”的养老金计划收到了很好的效果, 进而促成美国国会于2006年通过了“自动储蓄与养老金保障议案”。2009年, 两位具有国际影响力的行为经济学家Thaler和 Sunstein(2009)合作出版了旨在应用以预期理论为代表的行为决策及行为经济学研究于公共事务管理和公共政策制定的著作——《Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth and Happiness》。该书的出版引起了国际学术界、高层管理者和主流媒体的高度关注和一致好评, 也预示着预期理论等行为决策研究将有更大的应用价值和更广的应用领域。此外, 英国政府于2010年成立了隶属于内阁办公室的行为洞察力团队(Behavioral Insight Team, 2010), 旨在用行为决策知识和行为科学方法助推政府决策与公共政策, 该团队还出版了电子读物《MINDSPACE−Influencing behavior through public policy (心灵空间——借助公共政策影响行为)》, 并于2011年面向全世界开通了“MINDSPACE online”网站。

在国内, 决策心理学家李纾在2007年召开的第301次香山科学会议上较早提出应用价值函数的损失规避于我国和谐社会建设(李纾, 2007)。近年来, 我国社会正处于资源分配和利益博弈的关键和敏感的转型时期, 急需预期理论价值函数等行为决策研究提供理论上的政策支撑和实践上的政策建议。正如中共中央十六届六中全会公报所指出的, 构建社会主义和谐社会要“适应我国社会结构和利益格局的发展变化, 形成科学有效的利益协调机制、诉求表达机制、矛盾调处机制、权益保障机制”。中共中央十八届三中全会更进一步指出要“促进社会公平正义, 实现发展成果更多更公平惠及全体人民, 形成合理有序的收入分配格局, 建立更加公平可持续的社会保障制度”。因此, 本项目基于预期理论价值函数的新视角,不仅在理论上拓展了 Kahneman等人(1986a,1986b)开创性的公平判断研究, 而且通过操纵参照对象类型、参照点数量, 得失框架等进行的纾解民众收入不公平感的因素设计实验和准实验干预研究, 将有助于政府决策和行政管理的公共舆论说服、公共政策执行和公共福利提升, 故有较强的实践价值。

怀默霆. (2009). 中国民众如何看待当前的社会不平等.社会学研究,(1), 96–120.

李春玲. (2006). 各阶层的社会不公平感比较分析.湖南社会科学,(1), 71–76.

李骏, 吴晓刚. (2012). 收入不平等与公平分配: 对转型时期中国城镇居民公平观的一项实证分析.中国社会科学,(3), 114–128.

李路路, 唐丽娜, 秦广强. (2012). “患不均, 更患不公”——转型期的“公平感”与“冲突感”.中国人民大学学报,(4), 80–90.

李纾. (2006). 发展中的行为决策研究.心理科学进展,14(4), 490–496.

李纾. (2007).损失厌恶感受: “和谐”不及“不和谐”. 第301次香山科学会议——心理和谐与和谐社会, 北京.

李纾, 梁竹苑, 孙彦. (2012). 人类决策: 基础科学研究中富有前景的学科.中国科学院院刊, 27(增刊), 52–65.

李颖晖. (2015). 教育程度与分配公平感: 结构地位与相对剥夺视角下的双重考察.社会, 35(1), 143–160.

罗寒冰, 徐富明, 李彬, 张慧, 李燕. (2015). 基于预期理论的风险决策的神经机制.心理科学, 38(2), 341–348.

罗艺, 封春亮, 古若雷, 吴婷婷, 罗跃嘉. (2013). 社会决策中的公平准则及其神经机制.心理科学进展, 21(2),300–308.

马磊, 刘欣. (2010). 中国城市居民的分配公平感研究.社会学研究,(5), 31–49.

孟天广. (2012). 转型期中国公众的分配公平感: 结果公平与机会公平.社会, 32(6), 108–134.

史耀疆, 崔瑜. (2006). 公民公平观及其对社会公平评价和生活满意度影响分析.管理世界,(10), 39–49.

孙明. (2009). 市场转型与民众的分配公平观.社会学研究,(3), 78–88.

王芹, 白学军, 郭龙健, 沈德立. (2012). 负性情绪抑制对社会决策行为的影响.心理学报, 44(5), 690–700.

王晓钧, 王迪, 廖敏红. (2008). 珠江三角洲地区公民公平感调查.深圳大学学报(人文社会科学版), 25(6), 98–103.

王晓田, 王鹏. (2013). 决策的三参照点理论: 从原理到应用.心理科学进展, 21(8), 1331–1346.

吴菲. (2010). 不公平有几何?——中国城市居民收入分配公平感的测量.兰州学刊,(5), 94–98.

吴燕, 周晓林. (2012). 公平加工的情境依赖性: 来自ERP的证据.心理学报, 44(6), 797–806.

谢晓非, 陆静怡. (2014). 风险决策中的双参照点效应.心理科学进展, 22(4), 571–579.

徐江南, 黄健柏. (2012). 基于参照依赖实验的公平偏好性质探究——来自中国情境下的实验证据.管理评论,24(4), 115–123.

薛洁. (2007). 关注公民公平感——我国部分公民公平感调查报告.吉林大学社会科学学报, 47(5), 87–95.

朱志玲, 朱力. (2014). 从“不公”到“怨恨”: 社会怨恨情绪的形成逻辑.社会科学战线,(2), 172–177.

Antonides, G., & Kroft, M. (2005). Fairness judgments in household decision making.Journal of Economic Psychology,26, 902–913.

Barberis, N. C. (2013). Thirty years of prospect theory in economics: A review and assessment.Journal of Economic Perspectives, 27(1), 173–196.

Behavioral Insight Team. (2010). MINDSPACE—Influencing behaviour through public policy. United Kingdom: Institute for Government.

Civai, C. (2013). Rejecting unfairness: Emotion-driven reaction or cognitive heuristic?Frontiers in Human Neuroscience,7, 126.

Civai, C., Corradi-Dell’Acqua, C., Gamer, M., & Rumiati, R.I. (2010). Are irrational reactions to unfairness truly emotionally-driven? Dissociated behavioural and emotional responses in the Ultimatum Game task.Cognition, 114(1),89–95.

Cohn, A., Fehr, E., & Goette, L. (2014). Fair wages and effort provision: Combining evidence from a choice experiment and a field experiment.Management Science,61, 1777–1794.

Critchley, H. D. (2005). Neural mechanisms of autonomic,affective, and cognitive integration.Journal of Comparative Neurology, 493, 154–166.

Ericson, K. M. M., & Fuster, A. (2014). The endowment effect.Annual Review of Economics, 6, 555–579.

Fehr, E., Goette, L., & Zehnder, C. (2009). A behavioral account of the labor market: The role of fairness concerns.Annual Review of Economics, 1(1), 355–384.

Fehr, E., Hart, O., & Zehnder, C. (2009). Contracts as reference points—experimental evidence.American Economic Review, 101(2), 493–525.

Gao, Y. (2009). A study of fairness judgments in China,Switzerland and Canada: Do culture, being a student, and gender matter?.Judgment and Decision Making, 4(3),214–226.

Gehring, W. J., & Willoughby, A. R. (2002). The medial frontal cortex and the rapid processing of monetary gains and losses.Science, 295(5563), 2279–2282.

Guo, X. Y., Zheng, L., Zhu, L., Li, J. Q., Wang, Q. F., Dienes,Z., & Yang, Z. L. (2013). Increased neural responses to unfairness in a loss context.NeuroImage, 77, 246–253.

Güroğlu, B., Will, G-J., & Crone, E. A. (2014). Neural correlates of advantageous and disadvantageous inequity in sharing decisions.PLoS ONE, 9(9), e107996.

Johnson, E. J., & Goldstein, D. (2003). Do defaults save lives?.Science, 302, 1338–1339.

Kahneman, D., Knetsch, J. L., & Thaler, R. H. (1986a).Fairness and the assumptions of economics.The Journal of Business, 59(4), S285–S300.

Kahneman, D., Knetsch, J. L., & Thaler, R. H. (1986b).Fairness as a constraint on profit seeking: Entitlements in the market.The American Economic Review, 76(4), 728–741.

Kahneman, D., & Tversky, A. (1979). Prospect theory: An analysis of decision under risk.Econometrica, 47, 263–291.

Liberman, N., Idson, L. C., & Higgins, E. T. (2005).Predicting the intensity of losses vs. non-gains and non-losses vs. gains in judging fairness and value: A test of the loss aversion explanation.Journal of Experimental Social Psychology, 41, 527–534.

Loewenstein, G. F., Thompson, L., & Bazerman, M. H.(1989). Social utility and decision making in interpersonal contexts.Journal of Personality and Social Psychology,57, 426–441.

Ordóñez, L. D., Connolly, T., & Coughlan, R. (2000).Multiple reference points in satisfaction and fairness assessment.Journal of Behavioral Decision Making, 13,329–344.

Osumi, T., & Ohira, H. (2010). The positive side of psychopathy: Emotional detachment in psychopathy and rational decision-making in the ultimatum game.Personality and Individual Differences, 49(5), 451–456.

Rilling, J. K., & Sanfey, A. G. (2011). The neuroscience of social decision-making.Annual Review of Psychology, 62,23–48.

Ruff, C. C., & Fehr, E. (2014). The neurobiology of rewards and values in social decision making.Nature Reviews Neuroscience, 15(8), 549–562.

Sanfey, A. G., Rilling, J. K., Aronson, J. A., Nystrom, L. E.,& Cohen, J. D. (2003). The neural basis of economic decision-making in the ultimatum game.Science,300(5626), 1755–1758.

Thaler, R. H., & Benartzi, S. (2004). Save more tomorrowTM:Using behavioral economics to increase employee saving.Journal of Political Economy, 112(1), S164–S187.

Thaler, R. H., & Sunstein, C. R. (2009).Nudge: Improving decisions about health, wealth, and happiness.London:Penguin Books Ltd.

van der Veen, F. M., & Sahibdin, P. P. (2011). Dissociation between medial frontal negativity and cardiac responses in the ultimatum game: Effects of offer size and fairness.Cognitive Affective, and Behavioral Neuroscience, 11,516–525.

van’t Wout, M., Kahn, R. S., Sanfey, A. G., & Aleman, A.(2006). Affective state and decision-making in the ultimatum game.Experimental Brain Research, 169, 564–568.

Wang, F. Q. (2011). Perceptions of distributive justice of the residents in contemporary China’s large cities: An empirical study based on the survey in Shanghai.Society, 31(3),155–183.

Wang, X. T., & Johnson, J. G. (2012). A tri-reference point theory of decision making under risk.Journal of Experimental Psychology: General, 141, 743–756.

Wu, Y., Zhou, Y. Q., van Dijk, E., Leliveld, M. C., & Zhou,X. L. (2011). Social comparison affects brain responses to fairness in asset division: An ERP study with the ultimatum game.Frontiers in Human Neuroscience, 5, 131.