中国公安机关警察心理健康状况的元分析*

2016-02-01李艳青任志洪江光荣

李艳青 任志洪 江光荣

(1湖北警官学院公共基础课教学部, 武汉 430035) (2华中师范大学心理学院,武汉 430079)

(3福州大学人文社会科学学院应用心理学系, 福州 350108)

(4 Department of Psychology; Institute for Intelligent Systems, University of Memphis, TN 38111, USA)

1 引言

公安机关警察的心理健康与公安队伍的战斗力密切相关。国外研究者20世纪中后期就开始关注警察的心理健康及其影响, 并取得了丰富的研究成果。警察职业的高压力性质是警察这一职业群体备受关注的主要原因。国内外研究者经过归纳提炼, 认为警察这一职业群体的压力主要来自于三个方面:工作内容本身的压力(Liberman et al.,2002)、与组织管理有关的工作环境压力(Kroes,Hurrell, & Margolis,1974; McCreary & Thompson,2006)以及社会和家庭对警察及其工作的态度带给警察的有关压力(Bruke, 1993)。这些压力给警察的身心健康和生活乃至警察的履职行为带来不容忽视的消极影响。有研究表明警察群体的高压力特征与这一群体较高的职业倦怠(蒋奖, 张姝玥,许燕, 邓哲, 2005)、自杀率、酗酒(Leino, Eskelinen,Summala, & Virtanen, 2011)、对待暴力的积极态度以及在工作中使用暴力有关(Kop, Euwema, &Schaufeli, 1999)。警察的心理健康不仅关系到警察自身的生活质量和主观幸福感, 还关系到公安队伍战斗力的发挥甚至社会的安定和谐。

20世纪90年代, 我国的公安机关和研究者也逐渐重视警察的心理健康问题。在全国各省市开展了大量的调研, 为警察心理健康教育和研究提供了宝贵的参考。这些调研大多以症状自评量表(Symptom Checklist 90, SCL-90)作为工具,并与1986年金华等人编制的正常成人常模或者对照组数据进行比较(金华, 吴文源, 张明园, 1986), 也有研究对不同性别、警种、年龄等人口学变量上警察心理健康的差异进行了比较, 可是得出的结论并不一致。一部分研究得出的结论比较乐观,认为警察的心理健康好于普通人(赖小林, 林昆,李惠, 谢志强, 王陈, 罗美胜, 陈鼎泰, 2004; 李晧, 陈龙, 金永乐, 王悦华, 赵声咏, 2004; 杨婕,2012), 但是大多数的研究结果表明警察的心理健康状况差于普通人(高北陵, 胡赤怡, 宛军, 杜勤,戴晓阳, 陈向一, 2003; 张淼, 2014b; 周沃欢, 刘哲, 林丹, 2014); 在性别差异上, 徐玉翠、杨宏、董晓薇等人的研究表明男警的心理健康比女警差,周沃欢等人认为在不同的因子上男女各有长短,赖小林等人的研究得出男女差异很小甚至不显著的结论(徐玉翠, 2014; 杨宏, 谢生华, 2014; 董晓薇, 周沃欢, 2005; 周沃欢, 金瑾, 林丹, 刘哲,2014; 赖小林等, 2004); 在警种差异上, 大多数研究表明存在警种差异, 但是有的研究表明交警的心理健康状况最差(刘冰, 2008; 于红, 2008),有的却得出完全相异的结论认为交警的心理健康状况最好(傅长青, 2006; 贾志卿等, 2010); 在年龄、婚姻状况、文化程度等方面, 各个研究在分类上有异同, 在结论上也有出入, 这里不一一赘述。我国公安机关警察的心理健康状况究竟怎样呢?在性别、年龄、文化程度、婚姻状况、警种等人口学变量上究竟有无差异呢?澄清这些问题可以为公安队伍管理、公安决策以及相应的实际工作提供客观的依据。另外, 为了得到客观全面的结论, 比较的标准也是一个问题:1986年常模作为比较的标准受到不少研究者的质疑, 假如与新的常模标准进行比较公安机关警察的心理健康水平又将如何呢?警察职业作为一个较为特殊的职业群体, 其心理健康状况和社会其他正常成人的比较能够提供的有价值信息比较有限, 尤其是在评估一个地区、一个单位、一个警种、个别警察以及某个特殊时期(如恐怖袭击等暴力事件之后、大型社会或政治活动之后)警察心理健康水平的时候, 单一的比较标准可能不能满足研究和临床的需要。本研究拟对以上问题进行回应:①通过元分析技术与不同常模进行比较, 考察公安机关警察的心理健康状况; ②评估年龄、性别、婚姻状况、文化程度、警种、地区和样本容量等人口学变量和研究特征变量对警察心理健康的影响。

2 方法

2.1 文献收集

2.1.1 文献选取标准

遵循以下标准, 尽可能广泛地收集文献。纳入标准:①考察的对象是公安机关的警察, 不包括属于现役部队的消防警察、边防警察、警卫以及司法系统(监狱、劳教所法院和检察院)的警察;②调查工具为SCL-90;③报告了调查对象SCL-90的各因子得分以及标准差。排除标准:①资料不完整或者有明显错误而导致结果不可信的文献;②基于同一批数据呈现的文章, 保留其中一篇。

2.1.2 文献检索

在CNKI中国学术期刊网络出版总库、CNKI中国期刊网优秀博硕论文全文数据库、中国科技论文在线和万方中国学术会议论文全文库等中文数据库中以“警察”为检索词进行一次检索, 以“心理健康”为检索词在第一次检索的结果中进行二次检索, 并按照前述标准排除不符合要求的文献,以及数据重复的文献, 得到59篇文献; 通过对这些文献进行追溯, 得到满足要求的文献 8篇, 最后共筛选出符合纳入标准的文献67篇, 公开发表的有54篇。调查对象样本总容量为50371人, 其中最大样本为 5891人, 最小样本为 70人。文献发表时间跨度为1996~2015年。

2.1.3 变量编码

根据已有的研究结论和本研究所关注的内容,我们将年龄、性别、婚姻状况、文化程度、警种、地区这 6个变量做为划分亚组的标准, 对所有研究进行编码, 计算各亚组的单独平均效应量以及它们的组间差异; 对于样本容量这个连续变量采用元回归分析考察其对研究结果的影响。本研究对变量做如下编码:(1)为了便于和常模进行比较,将年龄亚组分为 4类:30岁以下组、30岁组(30~39)、40 岁组(40~49)和 50 岁组(50~59); (2)将性别分为男和女两类进行编码; (3)将婚姻状况分为 4类:未婚、已婚、离异和再婚; (4)将文化程度亚组分为4类:高中及中专以下、大专、本科和研究生; (5)根据已有的满足元分析条件的文献情况将警种亚组分为交警、刑警、巡特警、治安警和机关内勤警 5类; (6)本研究认为不同地区的经济社会发展状况必然对警察工作的内容、性质产生影响, 从而影响警察工作的难度、强度、工资待遇等, 并最终对警察的身心健康产生影响。所以本研究按照经济社会发展状况将文献所涉及样本所在地区划分为发展较好地区、中等发展地区和发展落后地区。划分主要依据《国务院关于实施西部大开发若干政策措施的通知》(国发〔2000〕33号)和《国务院关于大力实施促进中部地区崛起战略的若干意见》(国发〔2012〕43号)关于西部和中部的界定。另外本研究依据历年人均 GDP和人均工资将辽宁省化为中等发展地区,将上海、北京、天津和重庆 4个直辖市化归为发展较好地区。划分结果如下:发展较好地区包括广东、山东、河北、浙江、福建、上海、北京、重庆; 中等发展地区包括湖南、安徽、江西、山西、河南、辽宁; 发展落后地区包括内蒙古、云南、甘肃、新疆、四川。

2.2 统计方法

2.2.1 比较标准的选择

比较标准的多样化可以加深对警察 SCL-90得分的认识。本研究同时选取了1986年金华等人(1986)报告的 1388人的正常成人常模、童辉杰(2010)在 2006年抽样资料的基础上提出的 1890人的正常成人常模和王焕林等人(1999)报告的19662人的军人常模与纳入本研究的57个样本数据进行比较, 我们分别称为常模一、常模二和常模三。常模一和常模二是正常成人常模, 但是时间相差20年; 常模三是军人常模, 本研究选取该常模作为比较标准是因为公安机关作为武装性质的国家机器, 与军队都是维护国家政权的力量,在工作的风险性、高强度以及内部管理的纪律性、组织性等方面有许多共同之处, 其心理健康状况与军人的心理健康状况可比性强。这3个常模取样的代表性和权威性都较好。

2.2.2 计算过程

效应量的计算:效应量是元分析的基本分析单位。因为纳入的研究文献主要报告了警察在SCL-90各个因子上的平均得分, 并与常模的相应得分进行了比较, 因此本研究以Cohen’sd值作为效应量。计算公式为d= (m1−m2)/SD, m1为实验组的平均数, 在本研究中指纳入元分析的研究警察样本的SCL-90各因子得分均值; m2为对照组的平均数, 在本研究中指用来与警察的 SCL-90得分相比较的常模的SCL-90各因子得分均值; SD指两相比较的警察和常模的联合标准差, 即两者方差的加权平均值的平方根(Glass, 1976; 周林,1992)。每项研究报告可以计算出9个因子分别的效应量以及各因子平均的效应量共10个效应量。

合并效应量计算及统计检验:合并效应量是元分析的最终统计指标。合并之前需要对纳入元分析的各个研究的效应量的异质性进行检验, 本研究综合考察Q、p、I2指标作为判断各个效应量之间异质性的依据(夏凌翔, 2005; 吴鹏, 刘华山,2014)。之后根据异质性检验结果选择统计分析模型,如果各个研究是同质的, 则选用固定效应模型,反之, 则选用随机效应模型。合并效应量的统计检验通过计算出合并效应量的 95%置信区间看其是否包含“0”来做统计推断, 如果包含, 则效应量无统计学意义, 否则具有统计学意义(冯正直, 戴琴, 2008; 罗鸣春, 黄希庭, 严进洪, 付艳芬, 尹可丽, 2010)。另外也结合了Cohen的效果量大小评价标准: 0.8为大效果量; 0.5为中等; 0.2为小效果量(Cohen, 1988)。

数据处理:所有的计算通过 CMA 2.0(comprehensive meta-analysis V2.0)、SPSS 21.0 以及Excel 2003完成。通过敏感性分析来判断结果的稳定性; 通过漏斗图、Rosenthal,Fail-safe N与Egger,s检验等方法来估量发表偏差; 通过亚组分析和元回归分析考察对 SCL-90效应量产生影响的因素。

3 研究结果

3.1 公安机关警察SCL-90元分析效应量(与不同常模比较)

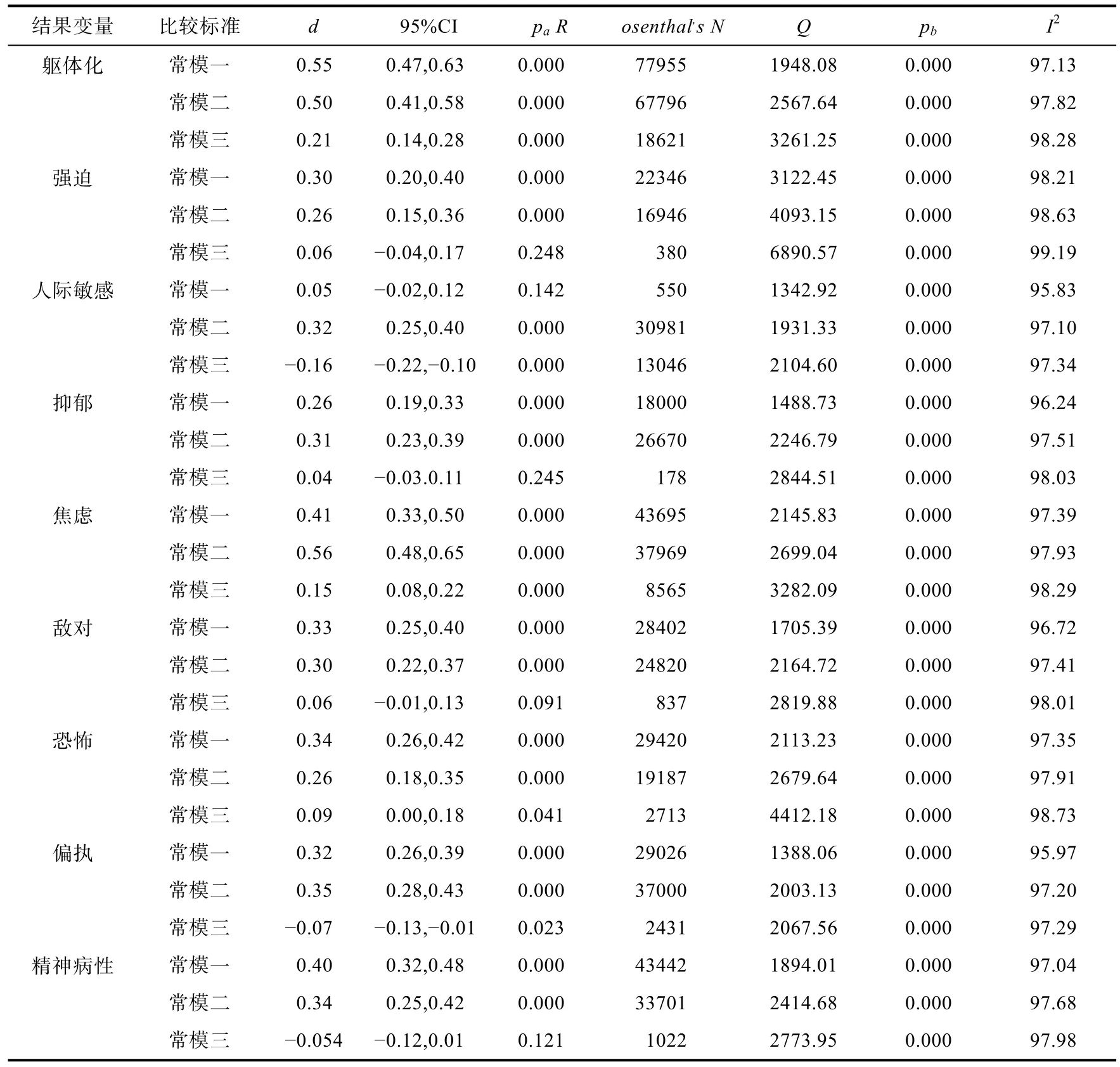

已有的研究结果表明, 警察这一群体的心理健康状况受很多因素的影响, 本研究假设纳入元分析的各个研究之间因为取样不同, 会导致各个研究的效应量之间存在很大的差异, 所以本研究选择使用随机效应模型。与3个常模进行比较时,对各个研究的效应量进行异质性检验结果显示I2远远大于 75%这个临界值, 表明效应量之间的方差不是抽样误差引起的, 而是各个研究之间真正的差异造成的, 说明各个效应量是异质的, 证明了我们假设的合理性(柳学智, 1991)。异质性检验的各项指标以及合并效应量和 95%的置信区间见表1。

与金华等人的常模一比较:合并后的平均效应量均为正, 除了人际敏感因子不显著之外, 其他因子的平均效应量均达到显著(p< 0.05), 其中最大的是躯体化因子的平均效应量为 0.55, 达到“中”的水平, 其他因子的平均效应量都处于“小”的范围, 说明与 1986年全国正常成人常模相比,警察的身体状况是最突出的; 与童辉杰的常模二比较:平均效应量均为正, 9个因子的平均效应量都达到统计显著水平(p< 0.05), 其中最大的是焦虑因子的平均效应量为 0.56, 达到“中”的水平,其他因子的平均效应量都处于“小”的范围, 说明与2006年的全国正常成人常模比, 警察的焦虑是最突出的; 与王焕林的常模三进行比较:平均效应量有正有负, 强迫、抑郁、敌对、精神病性 4个因子的平均效应量不显著, 其他 5个因子平均效应量有显著差异(p< 0.05), 但几乎都在小效应范围, 其中效应量最大的是躯体化因子。由此可见, 在整体的平均效应量层面, 公安机关警察的心理健康状况比普通人差, 与军人相当, 在躯体状况上较军人差。

轩辕明摆摆手,“谁说我们要自己带啦?你们别忘了,每到一列山系的尽头,我们都要用祭祀山神的方式和校长互相传递信物啊!”

表1 与3个常模进行比较的效应量及异质性检验结果(k=57)

3.2 影响效应量的亚组分析

亚组分析旨在考察一些人口学变量和研究特征变量对警察心理健康的影响。分析结果如表2~表7。

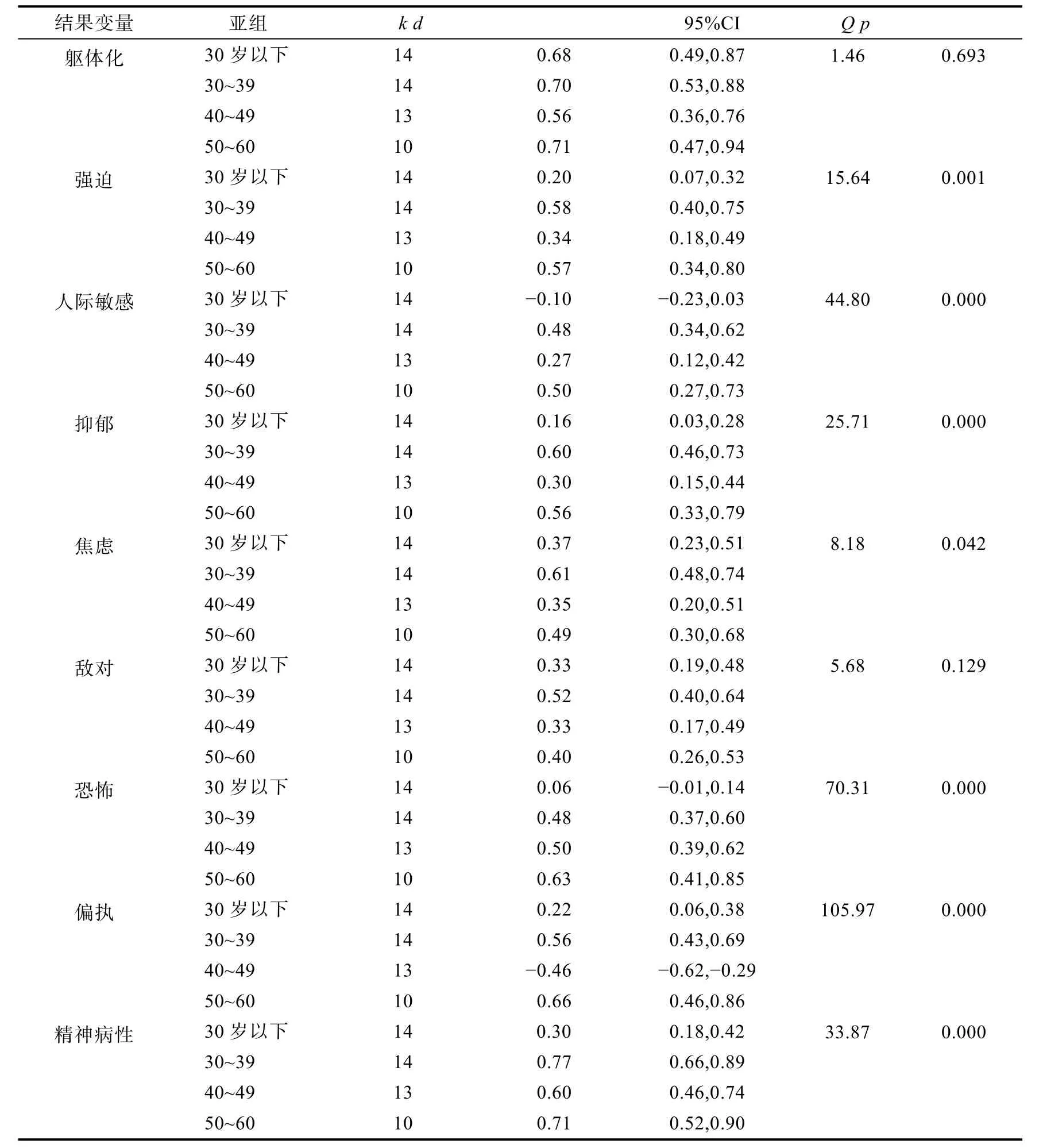

满足年龄亚组分析的文献有13篇, 分别得到30岁以下、30~39岁、40~49岁和50~60岁四个亚组类型的数据 14、14、13和 10个, 一篇文献中一个亚组类型有两个以上不同数据的, 当作多个文献对待(程亮, 2004; 高北陵等, 2003)。从表2来看, 年龄只对躯体化症状(Q= 1.46,p= 0.693)和敌对(Q= 5.67,p= 0.129)因子的效应量没有显著的影响, 即不同年龄组的警察在这两个因子上没有显著差异, 但在其余因子上都差异显著。进一步观察和两两比较发现, 30岁以下组的警察在6个因子上的效应量在各个年龄组中处于最低分,在除躯体化症状之外的8个因子上的效应量显著低于30岁组, 30岁组和50岁组的警察在9个因子上的效应量都不显著, 说明30岁以下组的心理健康状况最好, 30岁组和50岁组的警察的心理健康状况相当, 而且相对较差。

表2 公安机关警察SCL-90得分亚组分析:年龄对效应量的影响

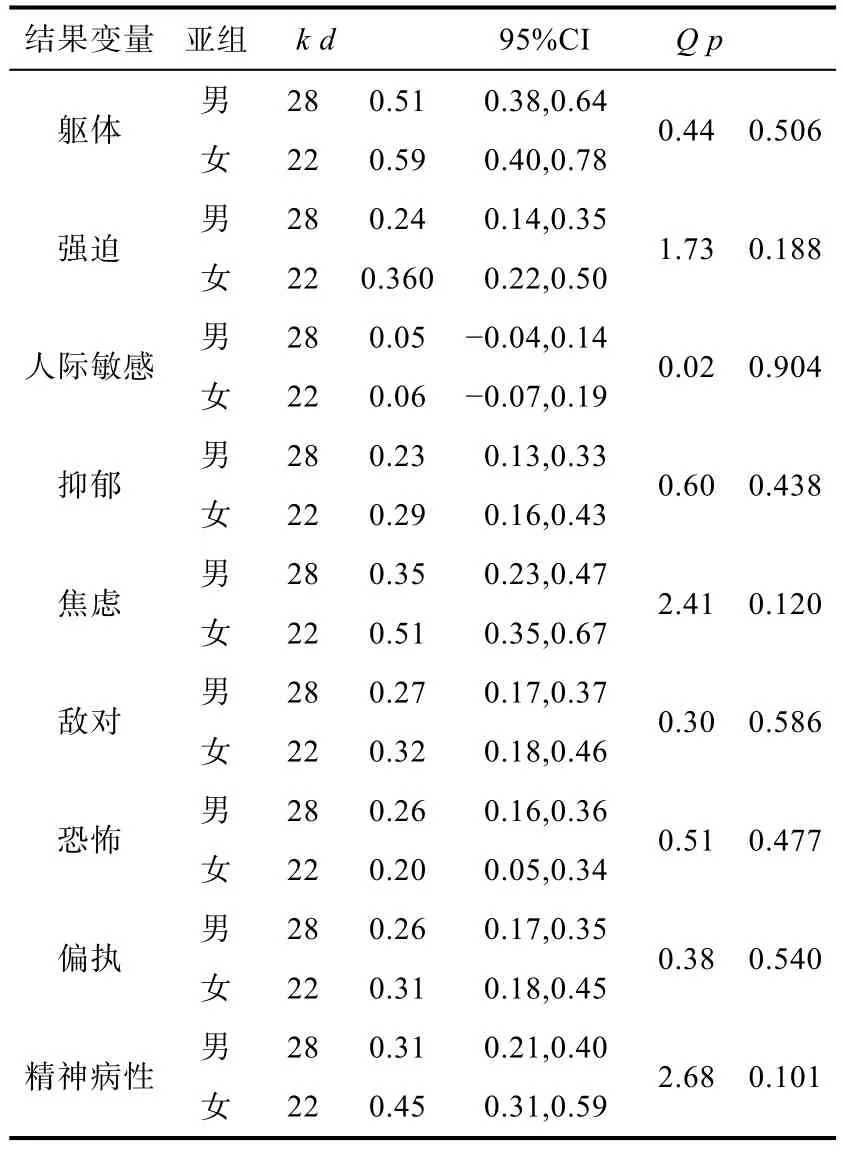

满足性别亚组分析的文献有 27篇, 得到女性样本的数据22个, 男性样本的数据28个, 其中一篇文献包含了两个男性样本的数据(汤忆眉, 刘建东,吴建兰, 顾韵, 2004), 所以当作两个文献进行元分析。从表 3可以看出, 性别对 9个因子的效应量都没有显著的影响, 表明男女警察的心理健康状况没有显著差异。

表3 公安机关警察SCL-90得分亚组分析:性别对效应量的影响

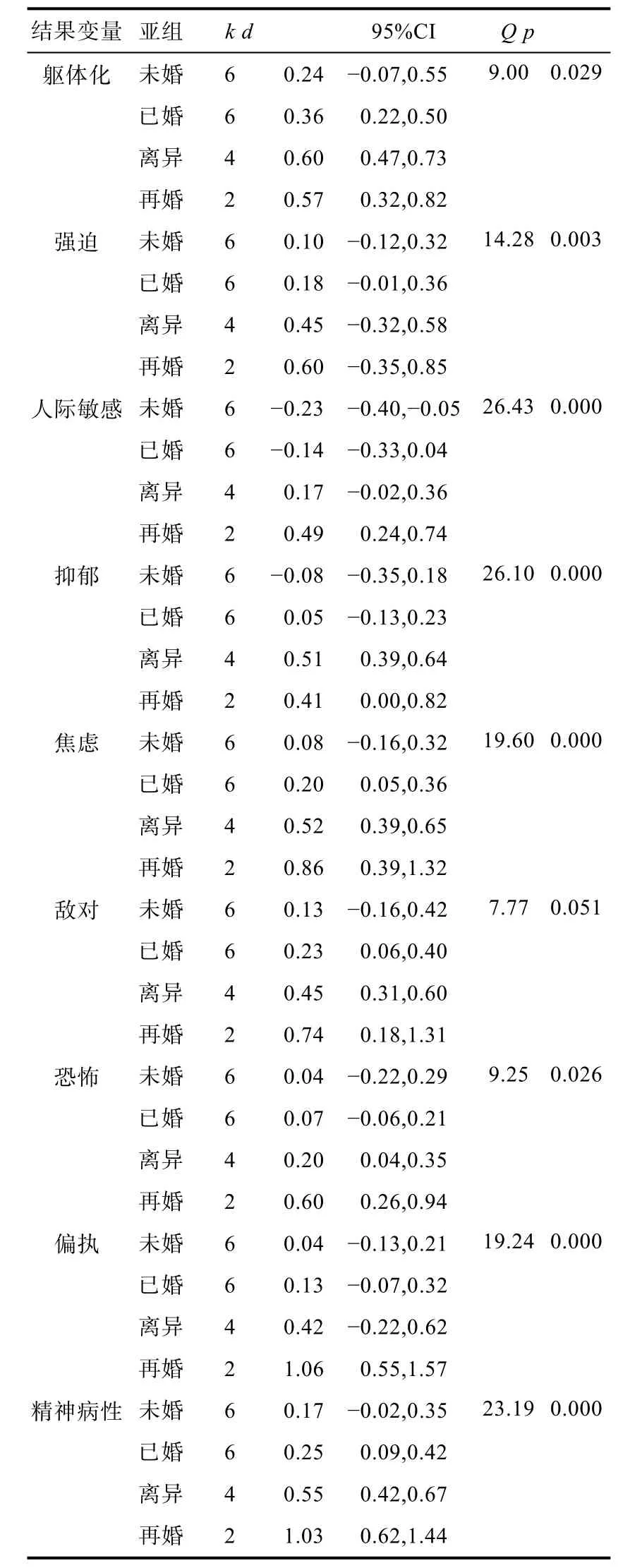

从表 4可以看出, 婚姻状况对除敌对因子之外的 8个因子的效应量都有显著影响; 进一步两两比较发现:离异警察在除敌对和恐怖因子之外的7个因子上与未婚和已婚的警察都有显著差异,离异和再婚的警察在各个因子上的效应量都高于未婚和已婚警察, 说明离异和再婚警察的心理健康状况差于未婚和已婚警察; 未婚警察和已婚警察在 9个因子上都没有显著差异, 说明两者的心理健康状况相当。

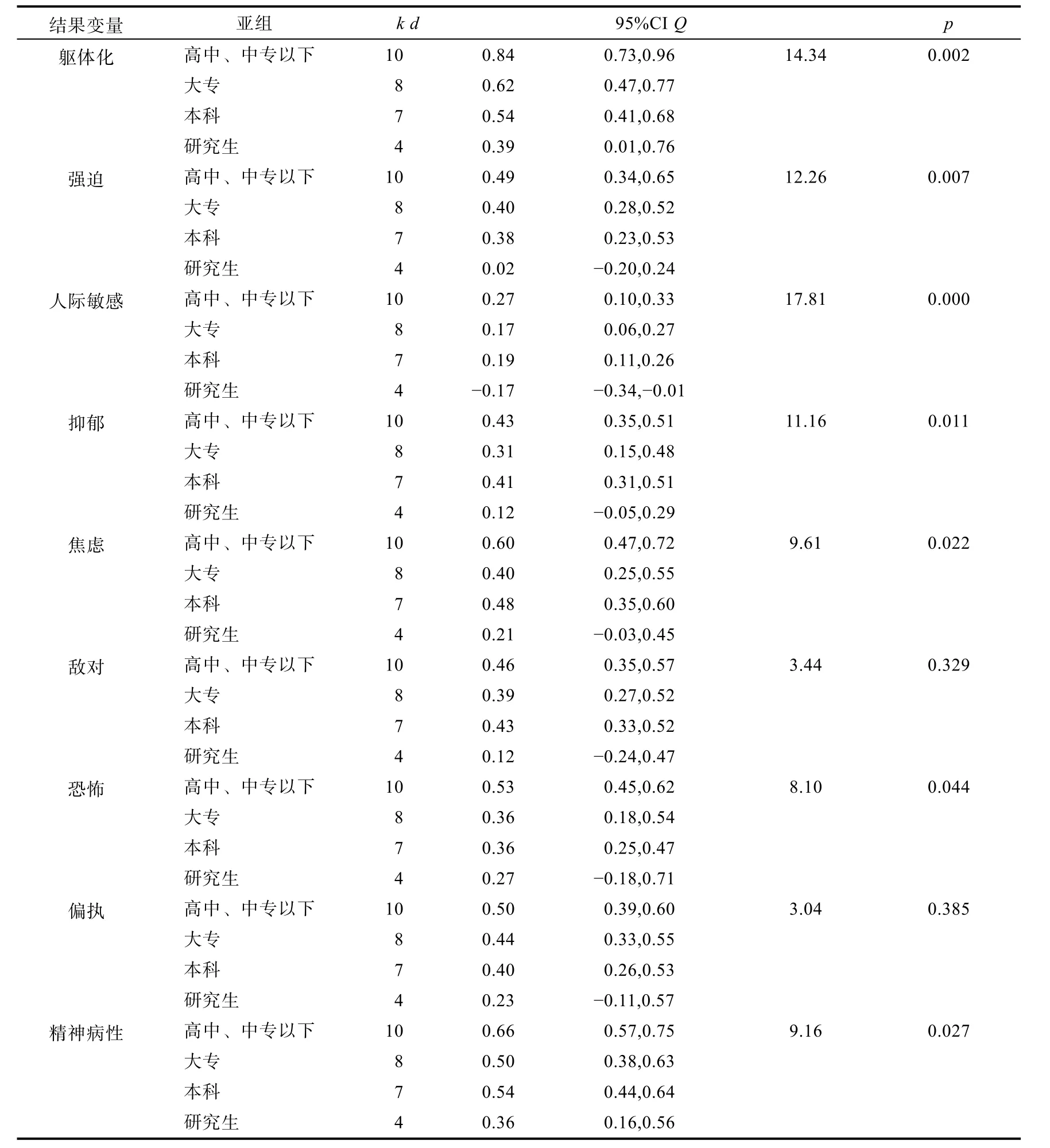

从表 5可以看出, 文化程度对除敌对和偏执因子之外的7个因子都有显著的影响; “高中、中专及以下”文化程度的警察在 9个因子上的效应量都是最高的, “研究生”警察在9个因子上的效应量都是最低的, 在 6个因子上的效应量显著低于“高中、中专及以下”, 在2个因子上显著低于“大专”, 在 3个因子上显著低于“本科”, 说明警察的心理健康状况存在文化程度越高心理健康状况越好的趋势; 进一步两两比较发现, “大专”和“本科”文化程度的警察在 9个因子上的效应量都不显著, 说明这两个文化程度的警察的心理健康状况相当。

表4 公安机关警察SCL-90得分亚组分析:婚姻状况对效应量的影响

表5 公安机关警察SCL-90得分亚组分析:文化程度对效应量的影响

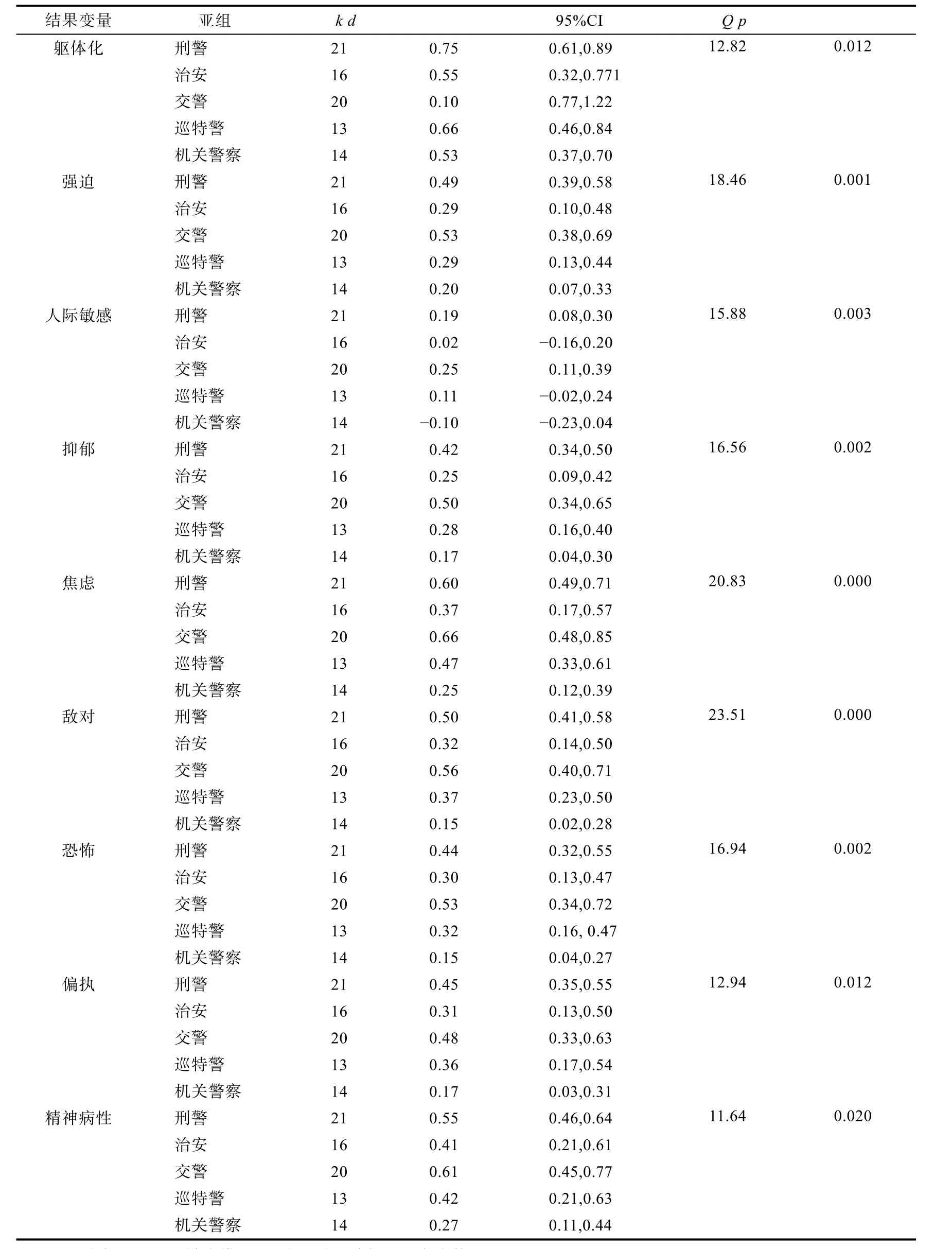

从表 6可以看出, 警种对每个因子的效应量都有显著影响; 进一步两两比较发现, 刑警和交警、治安警察和巡特警在9个因子上效应量差异不显著, 说明交刑警、治安和巡特警这两组警种的心理健康状况相当; 机关内勤民警在 9个因子上与刑警和交警有显著差异, 与治安警察没有显著差异, 从效应量的大小来看, 在9个因子上, 交警的效应量都是最大的, 机关内勤民警的效应量都是最小的, 而且都呈现出交警>刑警>巡特警>治安警察>机关内勤警察的趋势, 说明交刑警的心理健康状况相当, 差于巡特警和治安警察, 又差于机关内勤警察, 机关内勤警察心理健康状况最好。

表6 公安机关警察SCL-90得分亚组分析:警种对效应量的影响

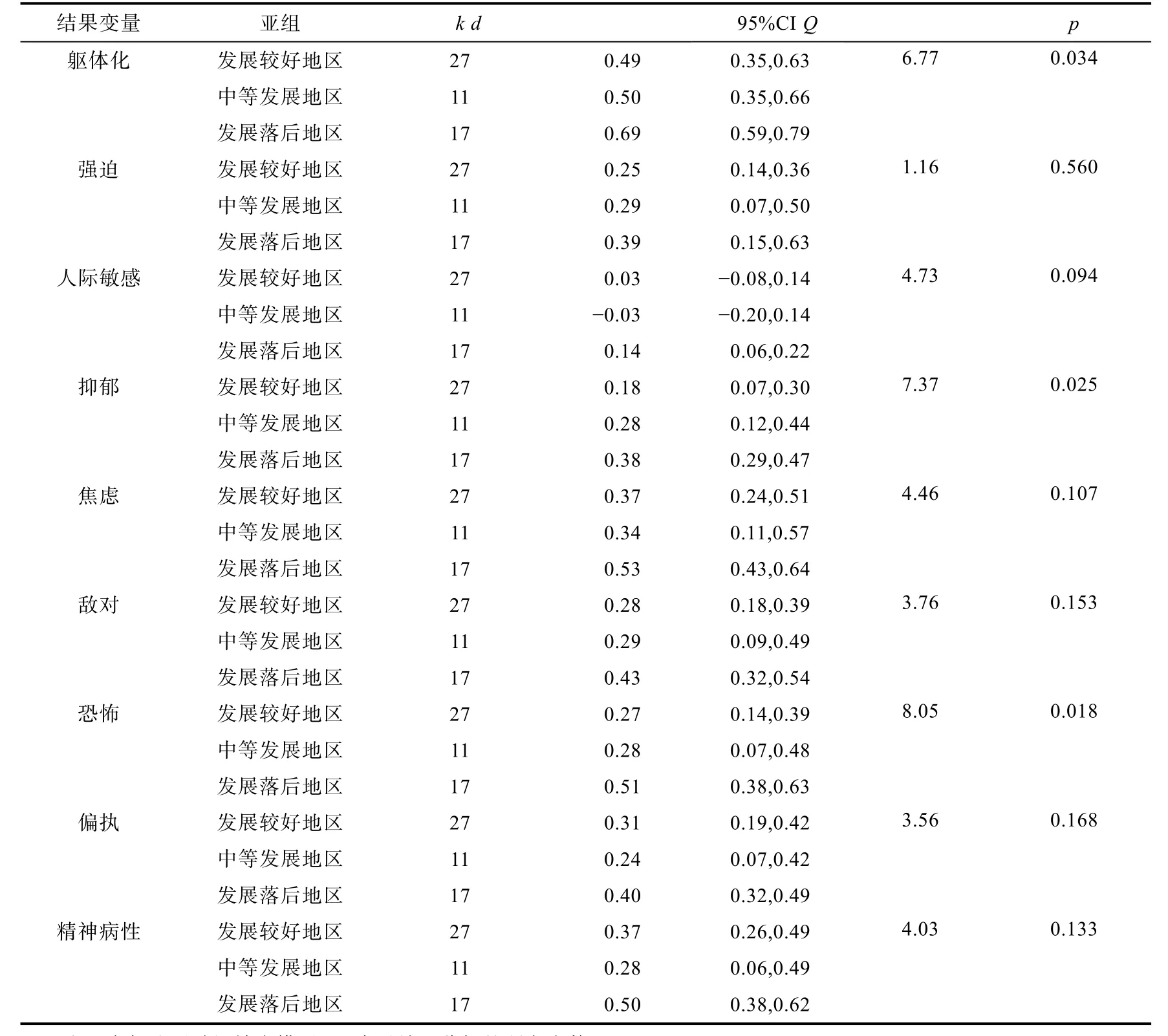

表7 公安机关警察SCL-90得分亚组分析:地区对效应量的影响

从表 7可以看出, 地区在躯体化症状、抑郁和恐怖三个因子的效应量上都是显著的, 说明警察的心理健康存在一定的地区差异, 进一步两两比较发现地区差异主要表现为发展较好地区与发展落后地区的差异, 说明发展较好地区警察的躯体化症状、抑郁以及恐怖3个方面优于发展落后地区, 其他方面 3个地区没有显著差异; 发展落后地区警察在 9个因子上的效应量都是最高的,说明与全国常模相比, 发展落后地区警察的心理健康状况最差; 两两比较结果表明发展较好地区和中等发展地区警察在9个因子上的效应量没有达到显著, 说明总体上来看这两个地区警察的心理健康状况相当。

3.3 影响效应量的元回归分析

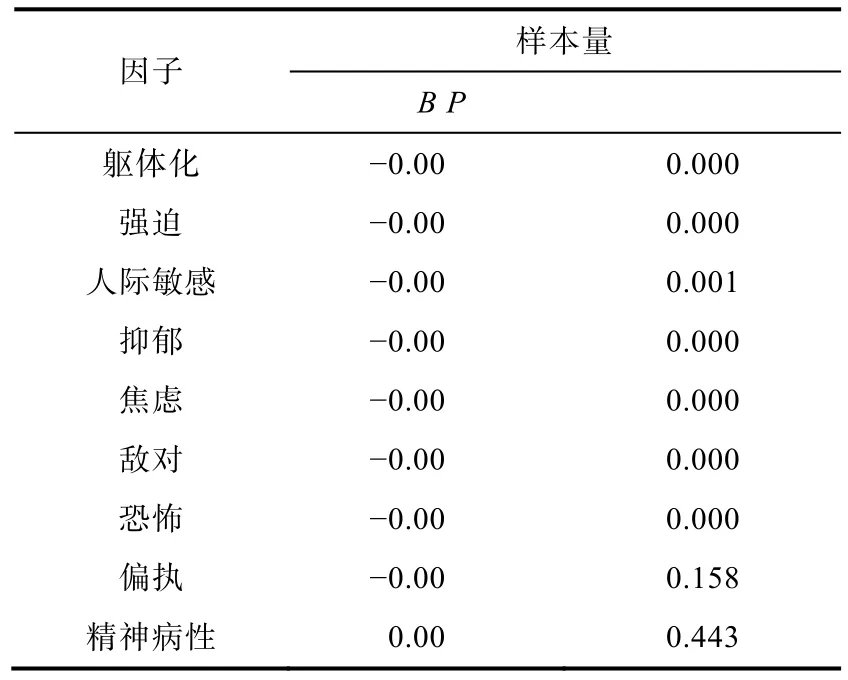

采用元回归分析考察样本容量对效应量的影响, 结果如表8所示。

表 8显示, 样本容量显著地影响除偏执(B=−0.00,p= 0.158 > 0.05)和精神病性(B= 0.00,p=0.443 > 0.05)两个因子之外的7个因子的效应量。显著的回归斜率都为负, 表明随着样本容量的增加, 这7个因子的得分呈下降的趋势。

3.4 发表偏差检验

本研究通过漏斗图、Rosenthal,Fail-safe N与Egger,s检验的结果来考察元分析是否存在发表偏差情况。与SCL-90的常模一和常模三9个因子比较的漏斗图、Rosenthal,Fail-safe N与Egger,s检验的结果都表明本元分析可能不存在发表偏差。在与常模二的比较中, 焦虑因子和偏执因子Egger,s检验结果显著, 显示可能存在发表偏差,Rosenthal,N分别等于37969和37000, 即需要再分别纳入37969个和37000个以上的研究文献才可能使当前合并结论发生逆转, 其余7个因子的3项指标都一致表明可能不存在严重的发表偏差。考虑到我们在文献搜索阶段已经尽可能获取了没有发表的文献 7篇, 占全部文献的 12%, 这一比例已经很大, 一定程度上避免了发表偏差。综上所述, 对整体的效应量而言, 虽然本元分析中可能存在轻微的发表偏差,但是对整体效应量的元分析结论还是有效的, 推翻该结论的可能性很小。

表8 样本容量对效应量影响的元回归分析(k=57)

4 讨论

公安机关警察的心理健康总体水平显著低于普通成人, 该结论与国内外大多数研究的结果是一致的(孟文, 杨昭宁, 王晓明, 2010)。这与公安机关的性质和职能密切相关。中国目前正处于社会转型期, 各种社会矛盾凸显, 各种违法犯罪活动激增, 公安机关作为打击犯罪维护社会稳定的刑事司法力量必然面临严峻考验。各级政府和社会对公安机关寄予了很大的期望, 这些都通过公安机关的各种管理措施和手段以及社会舆论氛围对公安机关的警察形成压力, 对他们的身心健康施加影响, 使他们的心理健康状况低于普通人。公安机关警察的心理健康状况与军人相当, 可能是因为:(1)从机构性质和工作性质来看, 警察和军人都是维护国家和社会稳定的暴力机器, 都处于国际国内矛盾冲突的前沿, 而且在处理重大暴力事件、重大自然灾害事件中警察和军人往往是并肩作战的两支力量, 这为两者带来共同的外部环境; (2)从管理风格上看, 公安机关的管理是半军事化的管理, 管理过程中非常强调组织性和纪律性, 所以与部队有着类似的内部组织氛围。这可能是两者心理健康状况没有显著差异的重要因素。与军人相比, 公安机关警察的躯体化症状更多, 这可能与军队管理中更加重视身体素质的培养和锻炼, 而警察相对缺少体育锻炼有关。

警察各年龄组之间的差异表现与常模一在年龄上的差异有很大的不同, 充分显示了相对于普通人群而言, 警察群体心理健康状况的特异性。常模中青年组的心理健康状况差于其他年龄组,50岁组的心理健康状况优于其他年龄组(金华等人, 1986), 但是在本研究中结果却刚好相反, 本研究显示30岁以下组的心理健康状况最好, 而50岁组与 30岁以下组和 40岁组相比, 相对较差。这可能是由于在普通人群中, 年青人面临着成家立业的巨大压力, 使他们在心理健康方面表现出比年长者更多的问题。而同龄的警察, 他们虽然也会面临同龄人的社会适应、人格成熟完善等问题, 但是他们作为公安机关的警察有稳定的工作和相对高的社会地位, 使他们的经济压力相对较小, 而且在婚恋方面也处于相对有利的地位, 加上公安机关的部门领导负责制使得没有职务或职务偏低的年青警察不必承担过大的工作责任, 所以与年长警察相比他们的心理健康状况较好, 与已有的部分研究结论一致(于红, 2008; 杨宏, 谢生华, 2014); 在普通人群中, 50岁组的人经过几十年的努力, 等待他们的是功成身退、颐养天年的生活, 而在公安机关, 随着年龄的增长有领导职务的毕竟是少数, 大多数民警可能一辈子都是普通民警, 加上各级各地公安机关都在一定程度上存在警力不足的现象, 年龄偏大的50岁组警察同样要承担各种岗位职责, 巨大的心理落差使他们中不少人不能获得一种人生圆满的感觉, 相反是一种深深的挫败感, 加上他们也没有多少时日去改变这种局面, 所以心理问题较为突出。常模中30岁组普通人的心理健康状况较好, 但是警察群体中30岁组警察的心理健康状况较差。这可能是因为普通人群中, 30岁组普通人群已经成家立业, 工作事业家庭稳步发展, 身体健康, 正所谓如日中天的时候, 所以心理问题较少; 而警察群体中, 30岁组警察这个时候是他们人生奋斗、建功立业的关键时期, 很多人在单位要么担任部门领导职位, 要么在争取领导职位, 高强度高压力的公安工作需要他们付出大量的精力和心血, 影响了他们的心理健康状况, 本研究结论支持了于红、高北陵等人的研究结论(于红, 2008; 高北陵等,2003)。

警察的心理健康性别差异不显著, 支持了部分研究结果(赖小林等, 2004; 贾志卿等, 2010),但是与大多数的研究结果和人们的日常经验不一致。人们往往认为女警一般在机关、内勤等一些工作压力相对小的岗位, 所以认为女警的心理健康状况要比男警好, 本研究结果没有支持这一经验假设。可能的原因是:(1)公安机关的女民警即使不像她们的男性同行那样经常地参与办理各类有风险性的刑事和治安案件, 处理各种棘手的矛盾纠纷, 但是她们除了要满足传统的社会家庭对女性的角色期待外同样要面临各种工作压力, 包括人民群众的监督、组织的考核、工作中的竞争和自我实现的压力, 这会对她们的身心健康带来消极的影响; (2)经验中人们总是拿机关内勤岗位的女民警和一线的男民警进行比较, 这种差异其实反映的是警种差异, 而非性别差异, 以往的研究者在抽样的时候并没有离析性别和岗位这两个因素。

婚姻状况对警察的心理健康有显著影响, 主要表现为离异和再婚警察的心理健康状况差于未婚和已婚警察, 这与以往大多研究的结果是一致的(张晋军, 易国喜, 周沃欢, 林丹, 陈爽, 胡东武, 2010; 周沃欢, 金瑾 等, 2014), 与个别研究结果相左(杨宏, 谢生华, 2014), 杨宏的研究表明已婚警察和离异警察的心理健康没有显著差异,可能与该研究的过程有关。该研究是指派各市州公安局政工部门负责各自辖区内公安民警的调查任务, 政工部门主管民警的考核、升迁和人事任免, 因为与民警的切身利益密切相关, 可能导致民警在填答问卷的过程中有意隐瞒真实信息。离异警察与已婚警察相比, 缺少家庭的温暖和关爱;再婚警察虽有家庭支持, 但是可能同时也面临着一些子女抚养和复杂家庭关系处理等再婚家庭的特有矛盾, 这些会对离异和再婚警察心理健康产生消极的影响, 使他们的心理健康状况差于未婚和已婚警察。

警察的文化程度对心理健康状况有影响, 警察的文化程度越高, 心理健康状况越好, 这个结果与大多数研究结论是一致的(徐玉翠, 2014; 张晋军等, 2010; 周沃欢, 金瑾 等, 2014; 张淼,2012)。可能是因为:(1)较高的文化程度意味着较丰富的知识、较高的素养、较好的心理弹性、较为科学的认知方式等心理特征, 这会让较高文化程度的警察在竞争中出于相对有利的位置, 从而有利于心理健康; (2)受教育程度本身一定程度上反映了警察的学习能力和自我提高、自我完善的意识, 文化程度高的警察在工作和生活中可能有更好的适应、更积极的态度, 这会为他们提供更好的人际环境和工作机会, 从而间接作用于心理健康。“大专”和“本科”文化程度的警察心理健康状况相当, 可能是因为公安教育在性质上是一种职业教育, 无论本、专科教育都强调知识的应用性和实践性, 而“大专”文化程度的警察在参加工作后, 很快也能从实际工作中学会相应的知识和技能, 使得两种文化程度的警察在工作能力上的差异变小, 从而在心理健康状况上没有显著的学历差异。

警种对警察的心理健康有显著的影响, 这与警察的主观经验是一致的。不同的警种岗位性质不同, 所处的工作环境不同, 面临的职业压力和职业风险各异, 这些都会影响警察的身心健康。大多数交警的工作都在户外, 风雨烈日、噪音灰尘、违法人的抗拒敌意、纠纷双方的矛盾冲突、血肉模糊的事故现场等都会对交警的身心健康带来不利影响, 使他们的心理健康处于所有警种的金字塔底部。刑警由于办案需要造成不规律的饮食睡眠、经常的加班值班、没有固定的休假, 加之命案必破、大案要案快侦快破的工作压力等原因给他们的心理健康状况带来消极的影响。治安警察和巡特警工作往往处理的是治安案件, 案子多, 繁琐、作息时间没有规律, 但在风险性和压力强度上都低于刑警, 这使得他们的心理健康状况比交刑警好。相对而言, 机关内勤民警作息时间规律, 工作环境较好, 工作内容上也不必面对纠结的矛盾调停、事故纠纷、袭警、暴力冲突等各类应激事件, 这为机关民警相对较好的心理健康提供了有利的外部环境。部分研究认为警察的心理健康只在躯体化症状上有差异甚至没有差异(杨宏, 谢生华, 2014; 董晓薇, 周沃欢, 2005), 或者得出交警的心理健康状况最好, 甚至好于全国常模的结论(傅长青, 2006; 贾志卿等, 2010), 出现这种结果可能是抽样误差或者问卷施测过程中没有很好地控制无关变量造成了对测试结果的污染所致, 其可信度值得怀疑。

警察的心理健康状况存在显著的地区地区差异。发展落后地区警察的心理健康状况最差, 可能是因为这些地区经济相对落后, 公安机关警力不足现象更为严重, 有些地方工资待遇问题都不能很好解决, 甚至有些地方如新疆少数民族地区的警察还要面临民族冲突和持续的高强度的维稳工作压力, 很大程度上打击了他们的工作积极性,增加了工作的难度、强度和风险性, 势必对他们的心理健康造成消极影响; 发展较好地区虽然经济发展水平高, 工资待遇、办案经费和设备相对有保障, 但是与之相伴随的是更为严峻的治安形势、增多的各类大案要案、增大的办案难度、人民群众更大的期待、领导更多的要求和更加规范的公安管理, 所以他们的心理健康状况并没有因为经济发展水平的提高而好于经济发展水平相对落后的中等发展地区警察。

样本容量对大多数因子的效应量有显著的影响, 样本容量越大, 警察心理健康的得分越低,即心理健康状况越好, 这一研究结论启示未来的研究要关注样本容量对研究结论的影响。

本研究的不足和展望:(1)本研究确认、澄清了一些变量对警察心理健康的影响, 但是在实质上这是一种相关研究, 不能揭示这些变量对心理健康的影响机制。比如不同警种之间工作性质和内容不同, 施诸于警察的压力性质是不一样的,有研究者提出民警不仅面对大量的慢性的、重复的、日常压力源, 还会面对意外的应急压力源(Beehr, Ivanitskaya, Glaser, Erofeev, & Canali,2004), 压力源不同, 相应的作用机制和压力表现不同, 干预技术和手段也应该不同。本研究只是对以一个测量工具 SCL-90为基础的调查研究进行了元分析, 该量表对心理健康的测量是压力后效层面的, 不可能提供具体人群压力源方面的信息, 不能为干预提供更具体的参考。(2)受本研究目的所限, 没有对影响警察心理健康的各种应激源和中介变量(人格、认知评价、应对方式、社会支持)的作用进行探讨, 不可能为警察心理健康受损的内在机制提供更多解释。以后的研究可以将不同的应激源以及各种影响警察心理健康的中介变量纳入考察范围, 为干预提供有针对性的更有价值的依据。(3)本研究采用comprehensive metaanalysis V2.0软件进行元分析, 该软件提供的亚组分析功能虽然可以逐个对亚组各类别之间的组间差异进行检验, 但当亚组较多时, 无法考察亚组之间可能存在的交互作用。(4)本研究虽然采用了全面的文献检索策略, 但仍有可能遗漏相关研究。比如有的会议论文因为没有和作者联系上,相应的文献数据就无法获得; 还有已发表的文献可以看到明显的数据登录有误, 直至论文写作时还没有收到研究者的答复, 造成这些文献数据都没有纳入分析。(5)元分析的质量很大程度上依赖于纳入元分析的各个研究的质量。本研究纳入元分析的很多研究并没有报告研究者施测的过程以及施测中研究者对无关因素的控制, 而这些因素会对被试的填答产生很大的影响, 所以对元分析的结论要谨慎对待。

5 结论

公安机关警察的心理健康状况低于普通人群,与军人相当; 年龄、婚姻状况、文化程度、警种、地区等人口学变量对公安机关警察的心理健康状况有显著的影响; 样本容量这一研究特征变量会影响研究结果; 警察的心理健康状况不存在性别差异。鉴于此, 我们在整体地看待公安机关警察这个群体的心理健康状况以及与其他群体进行比较时, 要考虑到群体内异质性问题。

带星号的论著进入了元分析。

*陈华. (2006). 心理控制源与警察心理健康相关研究.四川警官高等专科学校学报, 18(4), 22–25.

*陈琴. (2009). 公安刑警的心理状况分析.中国民康医学,21, 3213–3214.

*程亮. (2004).基层民警心理健康状况及相关因素研究(硕士学位论文). 山东师范大学, 济南.

*董晓薇, 周沃欢. (2005). 广州、佛山和云浮市警察心理健康状况的调查报告. 见中国心理学会法制心理专业委员会公安司法警官心理健康专题研讨会论文集(pp. 432–444).厦门: 中国心理学会, 中国政法大学.

*冯雪. (2003). 西安市公安局刑警心理健康状况与个性特征的相关研究.国际中华神经精神医学杂志,(2), 111–113.

冯正直, 戴琴. (2008). 中国军人心理健康状况的元分析.心理学报, 40, 358–367.

*傅长青. (2006).济南警察心理健康与应激研究(硕士学位论文). 山东师范大学, 济南.

*高北陵, 崔占君, 侯意, 关亚军, 胡赤怡, 戴晓阳, 陈向一. (2004). 不同警种民警心理健康的差异比较.中国健康心理学杂志, 12, 374–381.

*高北陵, 胡赤怡, 宛军, 杜勤, 戴晓阳, 陈向一. (2003).深圳市警察心理素质研究III.心理健康与应对方式调查.中国心理卫生杂志, 17, 479–481.

*郭锦滔, 邓文, 吴穗玲, 吴庆丰, 容倩华, 刘素芳. (2005).生活事件对巡警心理健康的影响.临床心身疾病杂志,11, 336–338.

*何海燕, 仇广信, 唐卫平, 高倩. (2012). 河北公安交警心理健康状况调查与分析.河北体育学院学报, 26(2),77–79.

*胡业刚, 陈雷, 高波, 姜新周, 孟庆书, 孙海健, … 王爱国. (2007). 刑事警察心理健康调查分析.华北煤炭医学院学报, 9(1), 12–13.

*黄晨. (2008).桂林市交通警察心理压力与心理健康状况的相关研究(硕士学位论文). 西南大学, 重庆.

*黄鹤举, 吕彦, 裴晓明, 李永成. (2006). 天津市公安交警健康状况与健康促进实施现状调查研究.中国健康教育,22, 247–256.

*贾志卿, 刘笛虹, 康敏, 巩利萍, 王金苗, 卢向龙, … 岳慧清. (2010). 公安民警心理健康状况调查研究——以内蒙古自治区部分公安民警为例.广西警官高等专科学校学报,(6), 32–40.

蒋奖, 张姝玥, 许燕, 邓哲. (2005). 警察工作倦怠与A型行为、压力源的关系.中国心理卫生杂志, 19, 207.

金华, 吴文源, 张明园. (1986). 中国正常人 SCL-90评定结果的初步分析.中国神经精神疾病杂志, 12, 260–263.

*赖小林, 林昆, 李惠, 谢志强, 王陈, 罗美胜, 陈鼎泰.(2004). 广东汕头市公安人员心理健康水平调查研究.心理科学, 27, 735–736.

*廖阳, 麦诗琪, 邓在明, 张建生, 王致, 刘移民. (2011). 某市交通警察的心理卫生状况及应对方式调查. 见第二届海峡两岸职业卫生学术交流研讨会论文集(pp. 180–185).天津: 北京大学医学部, 台湾为工业卫生协会.

*梁铁成. (2007). 警察心理健康状况之调查.中国健康心理学杂志, 15, 1042–1044.

*李昌吉, 詹承烈, 龙云芳, 潘晓平, 陈雅文, 杨浩浪, …宋家禄. (1996). 公安干警的心理卫生状况调查.工业卫生与职业病, 22(1), 35–37.

*李晧, 陈龙, 金永乐, 王悦华, 赵声咏. (2004). 公职人员的人格与心理健康研究.中国临床心理学杂志, 12(3),260–261, 255.

*林海程, 林勇强, 李刚, 冯梅珍, 范长河, 全东明, … 钟天平. (2009). 广州某区警察的心理卫生现状分析.中国健康心理学杂志, 17, 1503–1506.

*刘冰. (2008).内蒙古人民警察心理健康状况及其与自我效能感关系的研究(硕士学位论文). 湖南师范大学, 长沙.

*刘晶洁. (2005).警察的孤独感状况及其相关因素分析(硕士学位论文). 中国医科大学, 沈阳.

*刘苹, 何朝阳, 王琼, 杨虹, 李伟明, 尹家祥. (1999). 某市警察心理卫生状况调查.昆明医学院学报, 20(3), 3–6.

柳学智. (1991). 元分析技术.心理学动态,(1), 28–33.

*刘竹华, 杜勇, 胡春萍, 朱海滨, 魏克林. (2008). 银川地区公安民警心理健康状况调查.宁夏医学院学报, 30,489–491.

罗鸣春, 黄希庭, 严进洪, 付艳芬, 尹可丽. (2010). 中国少数民族大学生心理健康状况的元分析.心理科学, 33,779–784.

孟文, 杨昭宁, 王晓明. (2010). 我国警察心理健康状况的元分析.心理研究, 3(2), 78–81.

*孟雪梅, 李剑英, 岳玲梅, 刘小芸, 郑琳, 苗丽玲, 张本.(2010). 警察心理健康问题及影响因素的调查研究.中国健康心理学杂志, 18, 429–431.

*牛京育, 张小丽, 周晓梅. (2011). 部分刑事警察的心理健康与人格特征研究.中国民康医学, 23, 2594–2596.

*秦和平, 刘金光, 万露, 李同归. (2009). 公安干警依恋类型与心理健康的相关性研究.中国健康心理学杂志, 17,558–560.

*阮列敏, 季蕴辛, 励丽, 李宛珍, 谢曙光, 刘燕. (2005).宁波市警察的心理健康状况评估.中国现代应用药学,22, 782–785.

*苏柯羽. (2009). 警察的职业倦怠及心理健康的调查分析.当代护士(综合版),(3), 29–30.

*孙仲礼, 姚献虎, 王家寅. (2004). 81名警察90项症状清单测试分析.中国健康心理学杂志, 18(1), 32–33.

*汤忆眉, 刘建东, 吴建兰, 顾韵. (2004). 交通警察心理健康状况调查.江苏预防医学, 15(2), 51–52.

童辉杰. (2010). SCL-90量表及其常模 20年变迁之研究.心理科学, 33, 928–930.

*万琨, 周景兴. (2010). 昆明市警察心理健康状况及影响因素分析.昆明医学院学报, 31(6), 107–110.

王焕林, 孙剑, 余海鹰, 陈方斌, 施建安, 李宁, … 程明.(1999). 我国军人症状自评量表常模的建立及其结果分析.中华精神科杂志, 32(1), 38–40.

*王立新, 王涛, 赵立臣. (2005). 刑警心理健康状况调查报告.公安教育,(7), 18–20.

*王鑫. (2009). 6762名健康体检人群的心理状况研究分析.中国医药导报, 6(33),117–118.

*魏桂清. (2011). 警察群体心理健康与角色冲突——以福州市部分民警为对象的实证调查.中国人民公安大学学报(社会科学版), 27(3), 108–112.

*魏宁, 胡健波, 许毅, 胡少华. (2007). 浙江省公职人员心理健康状况调查.浙江医学, 29, 529–531.

*武娜. (2012).基层公安民警身心健康问题研究(硕士学位论文). 郑州大学.

吴鹏, 刘华山. (2014). 道德推理与道德行为关系的元分析.心理学报, 46, 1192–1207.

夏凌翔. (2005). 元分析及其在社会科学研究中的应用.西北师大学报(社会科学版), 42(5), 55–58.

*修潍青. (2005). 警察职业风险与心理健康研究.中国人民公安大学学报(自然科学版),11(4), 76–78.

*徐虹, 吴站蓉, 梁英. (2011). 健康体检中警察心理健康状况分析.中国医疗前沿, 6(23), 95–96.

*徐梅, 黄泽珊, 严明, 王迎春. (2009). 云南省公安民警心理健康现状调查.云南警官学院学报,(1), 12–17.

*徐玉翠. (2014).公安系统民警职业压力与心理健康水平关系研究(硕士学位论文). 南昌大学.

*徐玉明. (2000). 警察SCL-90测试结果分析.山西警官高等专科学校学报,(4), 56–58.

*徐玉明, 范如意. (2000). 关于民警心理素质与警务执行关系的研究.山西高等学校社会科学学报, 12(2), 51–53.

*杨宏, 谢生华. (2014). 甘肃省公安民警心理健康状况调查.天水师范学院学报, 34(5), 58–61.

*杨婕. (2012). 甘肃省公安民警心理健康状况调查的实证研究.甘肃警察职业学院学报,(4), 71–73.

*叶百维, 吴喜强, 谢胜群, 徐娟, 刘永忠, 叶郁葱, 邬东红. (2013). 惠州市公安民警工作压力与心理健康状况研究.中国医药导报, 10(34), 106–108.

*余泓. (2003). 江西省公安民警心理素质现状(一)——调查之一: 心理健康调查报告.江西公安专科学校学报,(5), 72–76.

*于红. (2008). 建立公安民警心理支持系统的思考——关于青岛市公安民警心理健康状况的调研分析与建议.中共青岛市委党校: 青岛行政学院学报,(11), 70–75.

*张富洪, 辛勇, 陈东, 陈幼平. (2010). 地震重灾区灾后一年公安民警心理健康状况及影响因素研究.中国临床心理学杂志, 18(1), 76–78.

*张晋军, 易国喜, 周沃欢, 林丹, 陈爽, 胡东武. (2010).部分公安民警心理健康的调查分析.广州市公安管理干部学院学报,(2), 8–11.

*张蕾. (2010). 铁路警察心理健康状况调查研究.铁道警官高等专科学校学报,20(3), 93–97.

*张淼. (2012). 严重暴力犯罪事件1年后公安民警心理健康状况及影响因素研究.中国健康心理学杂志,20(2),209–211.

*张淼. (2014a). 维吾尔族警察心理健康与人格特征.中国健康心理学杂志, 22, 1205–1207.

*张淼. (2014b). 新疆不同民族警察心理健康状况比较.中国公共卫生, 30, 1126–1129.

*张淼. (2015). 交通警察人格特征、应对方式、心理健康状况.中国健康心理学杂志, 23, 1461–1465.

*张湘玉. (2015).民警原因不确定感、归因风格、应对风格与心理健康的关系(硕士学位论文). 浙江大学, 杭州.

*赵培庄. (2007).重庆市刑事警察心理健康状况及相关因素研究(硕士学位论文). 重庆医科大学.

*赵圆圆, 刘期, 蔡娜. (2011). 北京交通警察心理健康状况分析.北京人民警察学院学报,(1), 58–60, 76.

*郑荔. (2009). 福泉厦三市民警心理健康状况调查分析.福建警察学院学报, 23(5), 106–112.

*郑敏. (2011).广州市警察职业倦怠的结构维度与心理健康的相关研究(硕士学位论文). 暨南大学, 广州.

周林. (1992). 元分析方法简介.心理发展与教育. (2), 27–31.

*周沃欢. (2000). 警察心理健康的初步调查分析.广州市公安管理干部学院学报,(1), 29–31.

*周沃欢, 丁云霞, 刘哲. (2015). 警察心理健康状况及人格特质的测查分析.广西警官高等专科学校学报, 28(4),10–17.

*周沃欢, 金瑾, 林丹, 刘哲. (2014). 警察心理健康现状及其应对策略研究.新疆警官高等专科学校学报, 34(1),30–34.

*周沃欢, 刘哲, 林丹. (2014). 某区公安分局民警心理健康状况分析.广州市公安管理干部学院学报,(4), 13–15.

*周沃欢, 易国喜, 林丹, 胡东武, 陈爽, 刘哲. (2012). 团体心理辅导对警察心理健康状况的影响研究.广州市公安管理干部学院学报,(4), 21–26.

*周杨, 施霁珂, 李伟, 张俊, 康林, 陈婷, 陆大东. (2014).成都市某地在岗警察心理健康状况调查.四川精神卫生,27(2), 114–116.

*朱守民, 孙栩, 朱启星, 杨永坚, 胡传来. (2002). 公安刑侦人员心理卫生状况研究.职业与健康, 18(2), 1–2.

*朱炜良. (2003).警察职业应激及其影响因素研究(硕士学位论文). 华东师范大学, 上海.

Beehr, T. A., Ivanitskaya, L., Glaser, K., Erofeev, D., &Canali, K. (2004). Working in a violent environment: The accuracy of police officers’ reports about shooting incidents.Journal of Occupational and Organizational Psychology,77, 217–235.

Bruke, R. J. (1993). Work-family stress, conflict, coping, and burnout in police officers.Stress Medicine, 9, 171–180.

Cohen, J. (1988).Statistical power analysis for the behavioral sciences(2nd ed.). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Glass, G. V. (1976). Primary, secondary, and meta-analysis of research.Educational Researcher, 5(10), 3–8.

Kop, N., Euwema, M., & Schaufeli, W. (1999). Burnout, job stress and violent behaviour among Dutch police officers.Work & Stress, 13(4), 326–340.

Kroes, W. H., Hurrell, J. J., Jr., & Margolis, B. (1974). Job stress in police administration.Journal of Police Science and Administration, 2, 381–387.

Leino, T., Eskelinen, K., Summala, H., & Virtanen, M.(2011).Work-related violence, debriefing and increased alcohol consumption among police officers.International

Journal of Police Science and Management, 13(2), 149–157.

Liberman, A. M., Best, S. R., Metzler, T. J., Fagan, J. A.,Weiss, D. S., & Marmar, C. R. (2002) Routine occupational stress and psychological distress in police.Policing: an International Journal of Police Strategiesand Management, 25, 421–441.

McCreary, D. R., & Thompson, M. M. (2006). Development of two reliable and valid measures of stressors in policing: The operational and organizational police stress questionnaires.International Journal of Stress Management, 13, 494–518.