走亲戚

2016-01-28吉木狼格

吉木狼格

每年的11月至12月期间,是大小凉山过彝年的时候。彝年没有固定的一天,各地都用彝族历法推算,其他都一样,唯有过年的日子,推算各不相同。日子不同,过年的氛围却相同,孩子兴奋,大人在乎,家家都要杀猪、舂糍粑、供奉祖先,还要为兴奋的孩子制作娱乐玩具,如高悬于山坡的荡秋千,旋转在平坝的跷跷木……

小时候我家住在县城,从县城去乡下,意味着过年,意味着吃好吃的东西。县城以汉语为主,执行国家政策;乡下以彝语为主,过彝人的生活。

所以,县城过春节,乡下过彝年。

我12岁那年,妹妹10岁,弟弟7岁,都是上学的年龄。母亲说,明天是星期六,下午不上学,要我带着弟弟妹妹去舅舅家过年。这正是我期待的。刚好母亲的老家过年是在星期天,真是刚好啊,我们可以过一个完整的彝年。星期六的上午,在课堂上,我坐立不安,听不进老师在讲什么,就盼着放学,我的心思早已飞到乡下,我敢说妹妹和弟弟也跟我一样。

母亲买了乡下稀缺的东西——糖和酒,装在一个背篼里。糖给小孩吃,酒给大人喝。那是计划经济年代,物资紧缺,许多东西都要凭票供应,酒是其中之一。我知道,我们要去的寨子,除了舅舅家,还有其他亲戚。我问母亲:“这么多糖和酒都给舅舅家吗?”母亲说:“你交给舅舅,由他来分。”

11月,过年的月份,初冬的阳光照在我们身上,使我们打心眼里感到暖和。我背上背篼,带上弟弟妹妹出发了,我们去乡下过年。

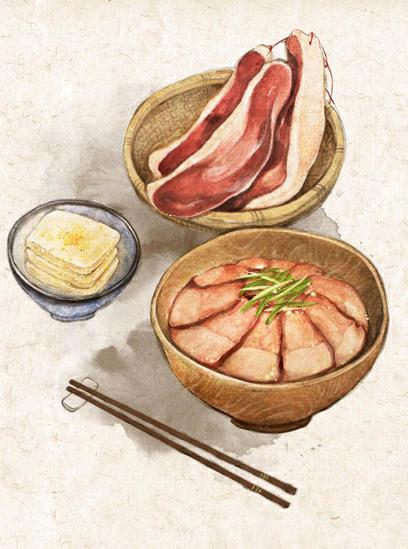

现在的凉山,不管彝族、汉族,几乎都认定暴腌肉是最好吃的猪肉。所谓暴腌肉,就是从乡下带来的年猪肉,把新鲜的猪肉砍成长条块,抹上盐挂起来,一个月内都叫暴腌肉。它介于鲜肉与腌肉之间,既有鲜肉的香,又有腌肉的味。它不需要任何的烹饪技艺,煮熟、切片、装盘,就吃了,其香味我敢说天下一绝。有人试过用城里的肉做,可怎么也做不出那个味,要想吃到暴腌肉的香味,还就得是乡下的年猪肉。你只要给朋友打电话说,来吧,今天我家吃暴腌肉。他肯定会推掉不太重要的饭局,然后直奔而来。

我和弟弟妹妹离开县城,顺着公路走一长段。公路下面是那条我们熟悉得不能再熟悉的河流,可以说我童年和少年的夏天,就是在河里度过的,我不仅学会了游泳,还成了钓鱼高手,那时候河里的鱼可真多啊,仿佛永远也钓不完。从公路转到通往寨子的小路,弟弟和妹妹都说走不动了。妹妹虽然已10岁,但毕竟是女孩,弟弟虽然是男孩,但毕竟只有7岁。对此我早有准备,我从口袋里掏出两颗糖,鼓励他们吃完后接着走。走了几里路,他们又走不动了,我再掏出两颗糖,一人一颗,他们真把糖当燃料吃,一颗糖走几里路,终于走到了舅舅家居住的寨子。

我们看见寨口站着许多小孩,最大的那个是表姐。舅舅家小孩多,我有一个表姐、四个表妹、两个表弟,我那美丽羞涩的舅妈可真能生。表姐笑眯眯地捂着嘴说:“这么晚才到,还以为你们走丢了。”在所有的孩子中,我们和表姐最熟。我说,累死了,快帮我背一下。表姐说:“不帮,你自己背。”没办法,我再累,表姐再狠心,看在过年的分上,我怎么也生不了她的气。表姐装着使劲地打我一下说:“自己背到家,你舅舅看见才高兴啊!”我明白了表姐的小心思,她的不帮我正是在帮我。

彝人家家都有一个用围墙围着的院子,舅舅家也不例外。我们穿过院子进门,看见舅舅舅妈坐在火塘边,舅舅笑着问:“到了?”舅妈赶紧过来,从我背上接过背篼说,把孩子们累着了。

为了等我们,一家人没吃饭,我们到了,舅妈才开始做饭,她从里屋拿出一筲箕鸭蛋,我一看就知道,舅妈要给我们做回锅蛋,也叫瓣瓣蛋。在家里,母亲也做过,用的是鸡蛋,我们都很爱吃。母亲说用鸭蛋做瓣瓣蛋更好吃。所谓瓣瓣蛋,就是把蛋煮熟后,剥掉壳,用一根线把蛋一分为二,再一瓣一瓣地放到油锅里煎,最后放入调料:盐、蒜苗、辣椒面、花椒面。蛋还在锅里,我们就开始咽口水了。我一直不明白,把蛋分成两半,为什么要用一根线,而不是用刀切?难道是怕蛋沾上铁锈味?也许是。

吃过饭,天已经黑了,我们围坐在火塘边,舅舅给自己倒了一碗白酒,美美地喝上一口,他笑着问我们:“想听舅舅弹月琴吗?”当然,我们想听。舅舅取下挂在墙上的月琴,重新坐到火塘边,酒放在跟前,琴抱在怀中。我们又听到了舅舅的琴声,那是美妙的独一无二的琴声。舅舅是名扬彝区的月琴大师,当年政府要他随中国民间艺术家代表团出访莫斯科,被从未离开过彝区的外婆,跋涉几十里,硬生生拽了回来。新年的前夜,酒、琴声、火塘,一家人其乐融融。而弟弟在琴声中早已趴在我身上睡着了。舅舅弹完他的琴,喝光他的酒说,明天过年了,孩子们,早睡早起。由于兴奋,我担心睡不着,但可能真的有点累,再加上吃得饱饱的,我躺下没多久便睡着了。

天未亮,表姐叫醒我,跟着又叫醒其他人。我们起来后,看见舅舅、舅妈已经在忙乎。院子外面生起一堆火,那是准备杀猪用的,我们还看见整个寨子已经生起了无数堆火。

大人杀猪,小孩就喊——仙爷爷仙奶奶,回家过年啦……呼喊的声音此起彼落,我和妹妹弟弟也跟着喊,直到把我们喊成乡下的孩子为止。

舅舅娴熟地开膛、破腹、砍肉,表姐和舅妈在院子里舂糯米糍粑,而我们东看看西瞧瞧,院里院外到处乱窜。打理完猪,舂好糍粑,天早已亮了。舅妈端来热乎乎、软绵绵的糍粑,撒上炒香后的黄豆粉,再来一碗自养的蜂糖,这是我们过年吃的第一样东西——蘸蜂糖的糍粑。我对妹妹弟弟说,少吃点,一会还要吃肉。弟弟听我的话,我吃他就吃,我停下他也就停下了,妹妹可不管,吃个不停。

吃完糍粑,舅舅对我们说,去玩吧,玩够了回来吃年饭。大表弟说:“我们去荡秋千。”用藤蔓编织的秋千挂在高大的核桃树的横杆上,我们排着队轮流去荡,大表弟在秋千上脚蹬手拉的姿势很专业,虽然我比他大,可怎么也没有他荡得高。上了秋千,都要人从后面推一把,轮到弟弟时,他又兴奋又害怕,坚决不要人推,上去随便晃晃就下来了。有一次我荡得太高,当脚朝天头向下时,我感觉要出事了,好在没事。从此我爱上了刺激,冒险后感受平安无事的心态几乎影响了我的一生。

年饭做好了,表姐把我们叫回家,一进门,我们就闻到了久违的味道,那是刚做好的坨坨肉散发的香味。一方水土,一方习惯,母亲的老家吃饭时,主客分开,也就是客人和主人分开吃,乡下没有桌子和碗筷,饭菜分别盛在木钵里,放到火塘边铺着竹笆的地上,一人一个木勺从钵里舀着吃。年饭简单而丰盛。说简单是因为只有一钵饭、一钵肉、一钵汤;说丰盛是因为除此之外,还需要什么?就算还有什么,我们也不会去吃!先说饭吧,用当年的新米做的饭,是我们在县城吃不到的,那种新米的香味,不用下饭菜也能吃饱;再说肉,把砍成一坨一坨的肉煮熟后,趁热拌上一点盐、一点辣椒面、一点花椒面,简单的调料更能突出肉香的本味;最后是汤,什么也不放的肉汤,鲜美清香,难以形容。按道理,作为客人,我和妹妹弟弟一块吃,舅舅全家一块吃,可舅舅说:“今天过年,我陪你们吃。”他把瘦肉给妹妹,自己吃肥肉,我和弟弟不管肥瘦,一坨一坨从钵里抓起就吃。我们的吃法一般是,吃一口饭、咬一口肉、喝一口汤。我有过经历,知道年饭不止吃一顿,还有几家亲戚等着我们去吃。知道归知道,在舅舅家的年饭,我还是吃了个饱。

我们刚吃完,接我们去下一家吃年饭的人已经到了。虽然有煮熟的现成的肉,可每到一家,主人还是要重新为我们煮肉、做年饭。每家的年饭虽各有不同,但都很好吃。做年饭大约需要一个小时,就是说从中午到下午,我们每隔一小时吃一顿年饭,一连吃了三顿。当第四家来接我们时,妹妹哭丧着脸说:“哥,能不能不去?”弟弟也拍着肚子说,吃不动啦。我以大人的口吻对来人说:“今年就不去了,明年一定去你家。”

我们来到玩跷跷木的平坝,寨里的许多大人小孩都来了,平坝中央两个人正在踩跷跷木,其余的人在围观,喝彩声和欢笑声响成一片。我们的到来引起了人们的注意,那些大人看我们时,友善和关爱尽显脸上,仿佛我们这些从县城来的孩子吃尽了苦头似的。

一个中年男人从平坝外面朝我们走来,他像是在家里做家务,没来得及洗手,他把两手伸在胸前,用肩膀碰了碰我说:“走,去我家坐坐,尝尝我家的过年肉。”他一脸的期待,让我无法拒绝,只好带着弟弟妹妹去了。我感觉他是见过世面的,他外出的地方远不止县城。后来我才知道,他当过兵,是个退伍军人。他居然给我们做的是回锅肉,尽管肉切得很厚,根本不是片。不用说,炒回锅肉的蒜苗是自家地里种的。我们在县城时不时也吃回锅肉,可从未吃过这么好吃的。表姐来接我们回去,她带来糖和酒,与主人说些客套的话。

从退伍军人家出来,已经很下午了,我们也该走了。回到舅舅家,我们看见舅舅口中念念有词,正在数肉,这块是谁家的、这块是谁家的……然后把肉一块一块放进背篼里,放完差不多就满了,再放上一个个像月亮那么大那么圆的糍粑。舅舅笑着问我:“你背得动吗?”我点头,心里却有点发虚,但一想到我背的是好吃的肉和糍粑,似乎一下子平添了无穷的力气,当我背上背篼,感觉也不是那么的重。舅舅本打算让表姐和大表弟送我们回县城,我断然谢绝,以显示我已经长得够大了。

所有的亲戚都来送我们,一直送到寨口。说实话,还没走出寨子,我就开始期待下一个年了。离开寨子,我们得走几十里路,回到家天肯定早已黑透,对我们来说,这不算什么,反倒有一种远行归来的成就感。在路上,我和弟弟始终想不通,妹妹为什么更爱吃糍粑,而不是香味更浓的猪肉。尽管蘸蜂糖的糍粑很好吃。