本帮厨房,上海美食的江湖与绝招

2016-01-28徐菁菁

徐菁菁

探亲(皇小小 绘)

周彤打算在城隍庙旁边的茶馆开“下午茶”,从一道葱油拌面开始,研习那些传统的上海味道

赵荣华在展示厨艺

赵荣华最拿手的就是红烧肉,他往锅里倒红酒——而非上海人家常用的料酒或是黄酒

这一份肉,裹着亮晶晶的酱汁,甜得恰到好处

上海味道的新与老

在淮海中路一间洒满阳光的厨房里,赵荣华热起锅子来。案板上的五花肉已经收拾停当。“我爸爸做菜是‘老三篇,上海传统家常菜,最拿手的就是红烧肉,所以我骨子里面相信上海味道就是红烧肉,两个月必须吃一回解馋。”但赵荣华烧起菜来,已经和父辈大不相同。他用平底锅爆香青葱和姜片,将五花肉煎到微黄。“猪油煸过以后特别香,而且高温可以封住肉里面的水分,肉质不容易老。但也不能煸太长时间,猪皮会硬。”他往锅里倒红酒——而非上海人家常用的料酒或是黄酒。“我们的红烧肉做得好,就和法国的鹅肝一样,软糯丰腴。法国人用酸甜果味的东西来搭配鹅肝,找那个味道的平衡点。我做红烧肉也是这样。红酒有果香、有酸度,能够综合红烧肉里的甜味和油腻。”酱油、冰糖下锅,肉在锅里小火焖了三刻钟,眼见汤汁快要收干,赵荣华淋了些日本料理常用的味噌下去:“现在真正好的黄豆酱油很难找了。红烧肉酱香味要浓,味噌正好可以用来提味。”这一份肉,裹着亮晶晶的酱汁,甜得恰到好处,果然如他所说:“配一碗白米饭,一口闷,下饭菜,下得嚇死人。”

一道小时候“外婆常做”的面拖小黄鱼同样被赵荣华弄出了花样。他用全麦面粉和生粉混合做面浆,再向面浆里淋少许油——这是日本天妇罗的做法。锅里油温七成,他提溜着收拾好的小黄鱼,裹上面浆,在油锅里转一圈,用筷子蘸点面浆洒在正在烹炸的鱼上。这也是天妇罗的技巧,使外壳更加蓬松酥脆。鱼出锅,赵荣华拿出浓稠的黑醋汁,在盘子里勾出线条。“七分意大利黑醋加三分冰糖,小火慢慢熬成,”他解释说,“混搭小黄鱼,味道会更丰富。前几天意大利米其林三星厨师西莫·博图拉(Massimo Bottura)来上海,我吃了他做的菜,其中用到了他珍藏40年的黑醋汁,于是就有了这样的灵感。”

不惑之年的赵荣华是土生土长的上海人。他对上海味道的改造与这座城市的变迁同步。从前,赵荣华家就住在现在上海新天地所在的位置,太平桥。他记得小时候,家里出门的几条街上遍布小吃摊。一家叫“春园”的铺子有鲜美的小馄饨和黄芽菜肉丝春卷。那时候流行“小笼馒头”,“外面是发酵过的面皮,里面裹肉馅”。他爱吃大汤团,猪油芝麻的馅子,也爱“四大金刚”,呛饼、油墩子、粢饭团和粢饭糕。当然少不了生煎,“下面的底薄而脆,上面的皮薄而有弹性,肉馅结实,大口咬下去都是汤水,一不小心就会溅得一塌糊涂”。普通人家的孩子并没有太多机会上餐馆,婚宴就是盛事。“我至今还记得一个场景,在一家饭店二楼,台子上有条很大很漂亮的松鼠鳜鱼。一桌菜好不好,就看一道松鼠鳜鱼。小孩子等着鱼上来,吃完可以下桌玩了。”

1996年,上海开始改造太平桥地区52公顷的旧城。也就是这一年,已经学了4年厨师,做惯了上海菜、广东菜的赵荣华赶上最时髦的一阵风,成了西餐厨师。那以后,意大利菜、日本菜、东南亚菜、美式餐饮他都上过手。他在外滩三号的一家西餐厅做热房主管。一天,一个美国女记者穿着厨师服到厨房里来采访,他负责向她介绍厨房的运作方式。临走时,她问他:什么时候可以一起吃顿饭?

认识赵荣华时,莫云刚刚开始在中国的美食记者生涯。她本就出生在一个跨文化背景的家庭。母亲是上海人,8岁离开上海去西班牙,随后到美国定居。赵荣华描述岳父母家的厨房:“你能想到的世界各地的任何调味品,都能在那里找到。单单是芥末就有十几种之多。”在莫云记忆里,母亲“从来不会做两道一模一样的菜”。赵荣华赞叹岳母对食材充满想象:“比方做豆腐,她会放奶酪进去,让人意想不到,但是非常好吃。”

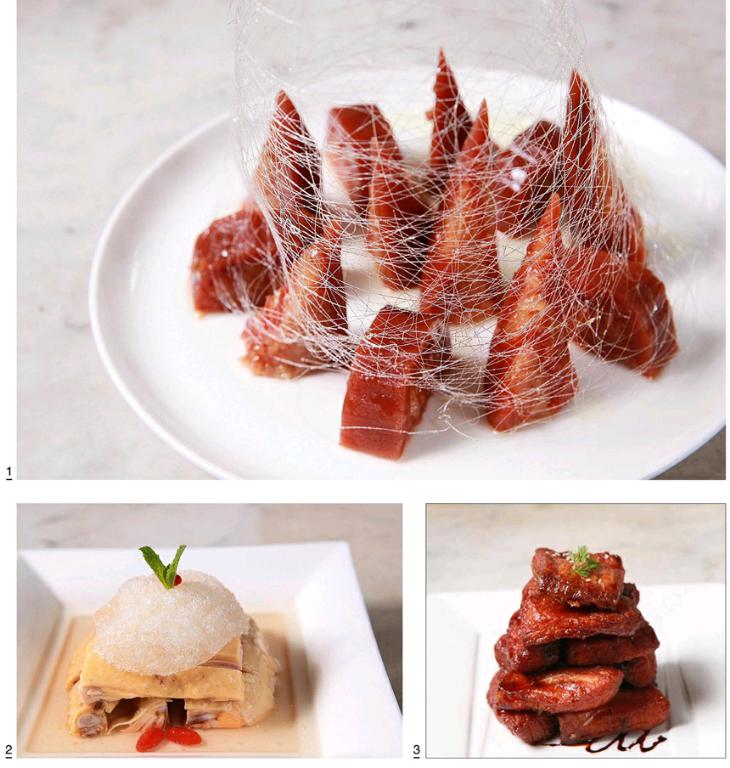

“福1088”餐厅菜品:1.糯米藕2.醉鸡3.传统熏鱼

爱情在厨房破土,被美食滋养成长。两个背景完全不同的人在上海相遇,一拍即合。赵荣华在外滩三号工作的时候,每天都要忙碌12个小时以上,但无论多晚回到家里,他都要给莫云做一道菜。莫云对他的手艺充满了赞叹。这让赵荣华大为惊讶:“从前我没有觉得厨师是个什么高尚的职业。我也给我以前的女朋友做吃的,她并不会赞美,甚至在向其他人介绍我的时候会羞于说我的工作。在莫云这里,我第一次感到这门手艺是值得尊重的。”同样,赵荣华的经验和人脉为初入美食报道的莫云打开了厨房秘密的大门。相处的前10年,两人一起去上海各种餐馆试菜。“每天都去新的餐厅,认识新的厨师。”从5000元一位的分子料理餐厅到广园路菜场对面的灌汤包和辣肉面:“骑着一辆电动摩托车,两个人每天到处跑。”

莫云也爱上海味道,熏鱼、酒香草头、腌笃鲜,胃口好的时候,丈夫的红烧肉她能吃掉一整盘。但赵荣华家的餐桌,从来不会连续两天出现一种风味,那是一桌世界美食的流水席。1年前,赵荣华开了一家潮汕火锅店,那个时候上海吃四川火锅的风头刚过。没想到,一年来,沪上的各个档次的潮汕火锅“开了不下1000家”。生意之好令赵荣华大为意外,第二家分店已经开张。今天的上海好像赵家的餐桌,在灯红酒绿的林立餐馆中,本帮菜反主为客,成了边缘角色。这倒并不奇怪。曹聚仁在《上海春秋》里回忆二三十年代的上海:“本来,天下美食佳味,集中在扬州,到了近百年间,才转到上海来。上海本地,并没有什么特色的菜味,可是,这个吃老虎奶长大的城市,她就吸取全国的精华,加上了海外奇珍,成为吃的总汇。”

听说我要寻找本帮菜,赵荣华带我去拜访了他的两位朋友。身材瘦削的孙伟轩原本是一位足球运动员,90年代初,他从市级队伍退下来,被安排进宾馆学厨4年,在一些本帮菜餐馆陆续烧了8年菜。他2010年创业做本帮菜馆“弄堂筵”。2012年店面扩大时,他相中了武夷路附近一处小楼。把店面转手给他的上一位餐馆老板说,这里19世纪中叶的时候就有一家小酒馆,叫“悦宴九馆”。这个故事打动了他。小楼位置僻静,做的是回头客生意。他的顾客绝大多数是三四十岁的上海本地人,拖家带口的来吃家宴。

本帮菜馆大不易,孙伟轩觉得自己是讲情怀的。“上海各类餐饮输入非常多,论本帮菜,好餐馆两只手的指头就数得过来。消费人群年轻化,年轻人讲新鲜口味,喜欢外来的味道。从经营说,火锅是可以标准化的,本帮菜不能。比如红烧,糖和黄豆酱油的比例怎么放,什么时候放,调料和火候的把控都是需要有功夫的。没有10年厨龄,烧出来的菜完全不能看。有些菜系的馆子可以开得大,可以有中央厨房,完成一道菜的前四个步骤,但本帮菜最多只能完成前两个步骤,只能进行原料粗加工。原料、人员,成本就都上去了。”

弄堂筵打“怀旧”牌,孙伟轩觉得,许多本帮菜馆为了迎合客人,已经将菜品的口味改得离谱了。他的初衷是做“不改良的本帮菜”。但事实上,“改良”似乎不可避免。传统上,本帮菜用青鱼做熏鱼,但孙伟轩用三两到三两半的小鲳鱼,“肉质好、刺少、鱼身扁,容易入味”。鲳鱼块经过两次油炸:第一次定型,第二次炸酥。出锅的鱼块浸入孙伟轩留了十几年的“老卤”里。他嫌白糖腻,在老卤里放的是麦芽糖和冰糖。做松鼠鳜鱼,他借用了粤菜的糖醋汁,除了茄汁和冰片糖,还加了西餐常用的OK汁和微有辣味的喼汁。一道油酱毛蟹,蟹下油锅前需要裹淀粉。他试验了许多回,选了一种荷兰土豆粉,“用量小,挂壁裹料作用好,蟹黄蟹膏不会流失”。不过他不会在这道菜里加更多新鲜调味料。毛蟹和年糕炸过之后下锅红烧,只放酱油、糖和水。“高汤都不用。毛蟹本来已经很鲜,放别的东西就抢味了。”孙伟轩最得意的改良,是把梅干菜和上海酱鸭一起烧。梅干菜吸满了浓厚丰润的酱汁,以上海人的标准看,“下饭最好”。

孙伟轩开的是平价餐厅,赵荣华的另一位朋友方元走的是高端路线。“福1088”餐厅在沪上的名头很响。镇宁路上,三栋奶黄色水泥拉毛墙的西班牙风格老宅子并排在一起。门口没有招牌。镇宁路一带是旧上海的富人区。这三栋老宅中的一栋原本是方家的祖宅。方元的曾祖父方旭东任过张作霖的财政部长,后来专攻铁路地产等实业,攒足钱后来上海定居,买下这宅子。解放后,老洋房里搬进“72家房客”,方家也一直住在这里。20多年前,住户陆续搬离,方家重新收回房子,方元的母亲就着地方开了一家“福园”餐厅。餐厅的招牌菜是一道用硝、盐、酒等腌制的硝蹄。2006年,方家把相邻的两栋宅子也并进来——他们原本属于李鸿章的小儿子和上海阜新面粉厂老板孙多森。

“弄堂筵”菜品:1.酱鸭以梅干菜打底2.熏鱼把传统青鱼改成了鲳鱼

四喜烤麸

在厨房里工作了一辈子的李伯荣对上海老味道的秘密了然于心

走进今天的“福1088”餐厅和走进“摩登时代”老上海大户人家的宅邸没有多少区别。在一间用于招待VIP客人的房间里,一块“生福轩”的匾额挂在墙上,是书法家谭泽闿民国二十四年(1935)所题。拼花的瓷砖地板在灯光下显出油亮的包浆釉色,一只中西合璧的红木橱柜和一张梳妆台分立在房间的两头。它们都是上世纪20年代的老家具。梳妆台两侧各有一把30年代的单人皮沙发。瓷砖、吊灯、家具都是方元一家从古董商手里收来的。“专门请人看过,确定是老上海的东西,”方元说,“并不是因为开店才这么做。有这个情结。房间风格的复原依据我爸爸妈妈小时候对宅子的记忆。这是自己的家,所以一切都做得特别细心。”他让我留意一人高的深棕色木质护墙板,房间里那些可能扎眼的电灯开关都小心地藏在了里面。

悉心打造的旧上海迷梦自然需要称得起的菜式。方元推荐一道金黄浓艳的金必多浓汤——20年代起风靡上海滩的海派西餐富贵菜。一条一尺半长的鲥鱼气势磅礴地端上桌来。鱼身上码了火腿片和醪糟,清蒸出一汪鹅黄清透的汤。火腿的咸香和醪糟的清甜衬着鱼鲜。鲥鱼没有去鳞——上海人的讲究,“鲥鱼吃鳞不吃肉”,“鳞片连接的地方有胶质,最美”。贵价餐厅会在普通食材的菜肴上格外讲究些功夫。酒香豌豆尖,只取豌豆尖最嫩的那一截,确保口感无渣。九块红烧肉整整齐齐地码在一起,为取到最漂亮的五花,“一大块肚方,修掉一半”。赵荣华最爱一道清炒豌豆:“小时候吃豌豆,我爸会先打招呼:‘给你炒个豌豆,时令货!”方元的豌豆自然不同于家常货色。“豌豆太老的发干,太嫩的里面是一包水,我们只取恰到好处的那些。40斤云南豌豆,只能挑出10斤豆子。”小豌豆油亮亮、绿莹莹,小玉籽一般盛在瓷调羹里,放进嘴里,像鱼子酱一般崩裂开来,满口清甜。

“福1088”虽然走老上海的步调,但菜肴已经不完全局限于上海菜了。方元一方面觉得,传统本帮菜做不出太多花头,没有新鲜味道客人不会买账。另一方面他也曾试图去上海周边郊县发掘一些“老味道”,但又嫌加工方法“太原始”,“农家菜,上不得台面”。毫无疑问,本帮味道在变。就像他小时候记忆里的那些东西:“从前的馄饨皮是碱水皮,发黄的”;现在最红的生煎“吃上去就是和小时候的完全不同。难吃谈不上,就是不对劲”。方元的坚持,是在厨房里无论如何要有土生土长的上海厨师:“真正的上海厨师长已经很少了。本帮菜的厨师算到现在已经有第五代。”他提到84岁的本帮菜泰斗李伯荣:“李伯荣算第二代,他吃过第一代本帮菜大师的菜。他的徒弟又以他为蓝本,然后是第四代、第五代。”真正的本帮传统味道是什么?那好像已经是一个不可复制的遥远想象了。“据说,李伯荣黄金时代的手艺真的是非常好。”方元喝一口茶,幽幽地说。

食痴

本帮菜老字号已经不多了。城隍庙里的上海老饭店是打头的一家。老饭店的前身是1875年上海川沙人张焕英创办的“荣顺馆”。那正是本帮菜成形的时期。饭店经理任德峰的办公室有两样东西挂在最显眼的地方:一是饭店2年前的合影“上海本帮菜三代厨师”,坐在最中间位置的就是李伯荣,戴着圆框眼镜,很文气很有派头;二是一张牌匾“国家级非物质文化遗产代表性项目——上海本帮菜肴传统烹饪技艺”,颁发于2014年11月。

现在的上海老饭店,生意相当火爆,但12年前,王景忠跟着任德峰到老饭店来当副总经理的时候可不是这样。“当时我请几个朋友来吃饭,他们都说:‘老饭店怎么吃?菜一塌糊涂。80年代,老饭店名气比绿波廊响,接待任务都喜欢来老饭店。到了2003年,老饭店的名声比绿波廊不知道低了几个档次。”究其原因:“2000年的时候,从外面招了一批新师傅,搞新做法。本帮菜讲工夫,一道红烧肉,不焖个40分钟哪里入得了味道?”一旦效率为先,“求快,靠酱汁搞‘外挂味自然不好吃”。

任德峰管老饭店,有天然优势。他是“文革”以后上海市第一届烹饪专业毕业生,毕业以后在当时的“721实验饭店”工作,“最好的几个本帮菜老厨师都在那里”。“任德峰上任,第一件事就是找厨师长谈,他自己开菜单,立规矩。”王景忠回忆,“有一次,有客人抱怨草头圈子里的草头老。我看他脸一沉,跑到厨房间。厨师长说草头是上午刚进的货。任德峰用手捏一捏就发话:这么干,让厨师如何做?草头随时要喷水,一是防止脱水,二是带着水珠的草头下热油锅,水珠迅速气化,蒸汽帮助草头快熟,才能鲜嫩。他懂厨房,才能管好厨房。”任德峰和王景忠做的第二个决定是重新请已经退休的李伯荣出山当顾问。虽说是顾问,“老爷子认真得不得了,除非生病,风雨无阻天天来厨房坐镇”。“我们当时的思路就是:菜老、店老、人老。”

在上海老饭店的委托下,扬州人周彤担负起了为本帮菜技法“申遗”的重任

2011年,王景忠要退休了。他开始琢磨一件事:“到2010年的时候,老饭店的品牌已经立起来了。我找任德峰谈,说我和他辛辛苦苦工作了9年,把老饭店发展到这个样子,我们退休了,换人换思路了怎么办。”为了把厨房里的规矩保持下去,王景忠想到要申请“非物质文化遗产”。申“非遗”需要对本帮菜的源流、技法等方方面面做详尽系统的整理和总结。厨房里的传承靠的是手把手,眼到心到。“老法师”们(上海话,指上了年纪的精通某一种技能或者业务的人)有一身功夫,但说不出写不了。谁来干这个事?王景忠有主意:不是哪个专家学者,而是上海电视台的周彤。

总结梳理本帮菜的工作最终落到了一个扬州人身上。见到周彤时,他正和中国烹饪大师、老字号德兴馆的退休厨师周怀荣谈菜。“谈菜”是周彤生活中重要的组成部分。他这天下午的收获是和周怀荣分享的一个经验:去除河鳗表皮的黏液用75摄氏度的热水最好。

周彤今年50岁,大学学的是物理,做过技工学校物理老师,南下深圳当过“金领”,后来跳槽到电视界。2003年东方卫视成立,他因此来了上海。“我和台里领导提,说能不能做一个美食节目。”他让来自五湖四海的领导们轮番考他:“吃过什么中国名菜你先告诉我,然后我告诉你这里面有什么名堂。他们觉得挺好玩。我这么一个没有任何资历,普通话不标准,牙齿也不争气的人就这样上了电视的屏幕,主持一个晨间节目的生活板块‘菜里乾坤,将近5年,每天早上五分钟。”

周彤和王景忠的初识就是因为这档节目。周彤登门拜访:“上海人很有腔调,你懂的。王景忠坐在沙发上问:‘你要采访本帮菜可以啊,你吃过哪几道菜?我说:‘我刚来上海还没吃过。他又问:‘那上海著名的馆子,你吃过哪几家啊?我说:‘我都知道,一家也还没走过。‘上海还有很多著名的大师,你跟他们都认识吗?我说我谁都不认识。然后他就把茶缸往边上一推:‘你这个节目就没法做了。当时我笑一笑,说:‘别急啊,我先跟你说说本帮菜都是怎么回事,你看我说的对不对。我就从他们家最拿手的八宝鸭说起,如何取料、如何做,他立马就坐直了:‘你是哪里人啊,你怎么知道这个呢?”一个回合下来,周彤得以到厨房见了李伯荣。王景忠说,“老法师”待人一贯客客气气,但“一般的人,他心里看不上,觉得你不懂”。周彤一走,他问“老法师”:“你觉得怎么样?”“这个人行。”李伯荣点了头,“有些东西,他比我说得还清楚。”

12岁那年,周彤在扬州街头听人说淮扬菜的精妙刀法。好似眼前打开了一本武功秘籍,少年的心思一下子就钻了进去。那个年代,饭店没什么生意,各家办红白喜事就请厨师上门。“一般都是小徒弟挑着担子,师父甩着膀子就来了。厨师自己备家伙什儿,一个小炉灶,一个鼓风机,有煤,有各种调味品,根据你能搞到的食材给你做一桌菜。”周彤跟在师傅们后头转,混个脸熟。日子长了,放学没事干,他就往宾馆饭店的厨房里钻:“一回生二回熟,嘴像抹了糖,见了谁都说好话。我不碍人家事,跟他们刮板、洗布、扫地、涮厨具、递码兜(厨房里装食材的不锈钢碗),让我干啥就干啥。菜做完,所有的锅洗干净挂起来,所有的勺子收拾起来。等闲下来有空了,给人点烟、端茶:你那个菜是怎么回事,给我讲一下吧。”

上海老饭店“扣三丝”的制作过程

“我发现这里头的学问太多了。虽然是业余爱好,但我跟别人不一样,不走野路子。”在湖南上大学时,周彤泡图书馆,自学了一整套理论。“看的第一本书叫《烹饪工艺学》,煎炸熘煸烹贴淋炒、蒸煮煨炖氽扒爆烧,把这些搞清楚了。”学烹饪原料学,背《中国烹饪原料大典》:“7个孔的藕可以炖6小时,炒菜做配料的藕丝只能用11个孔的,生吃的藕得用9个孔的,炖排骨也得用9个孔的,不同的材料有不同的美,用在什么地方是厨师必须弄明白的事。”然后是烹饪化学,再到烹饪营养学、农学、林学、畜牧学、水产学乃至于风土人情、历史文学。大学假期回扬州,他就提溜着湖南土特产去看望熟悉的师傅们,和他们学“笋子分哪几种,福建香菇安徽香菇有什么不同。太湖猪一共16对肋骨,第4根到第9根上面的肉可以做什么。蒸一条鱼,为了要均匀受热,正面要开牡丹刀,背面要开柳叶刀。切肉丝,横纹切、竖纹切、斜纹切都有讲究。好玩啊,兴奋得疯掉了”。

在厨房里“混”大的周彤掌握了一套厨师江湖的话语体系和处事规则。他拜淮扬菜红案传人薛泉生和白案传人陈恩德为师。在厨房里,老师和学生是可以随口叫,师父和徒弟的称呼则绝不能随便。拜师有严格的规矩和讲究。“先要下拜师帖,再要办宴席,给师父敬茶下跪。茶敬三道:第一道敬行业祖师爷;第二道敬师父本人;第三道敬同门之谊。拜的第一个师父是‘授业师,要双腿跪。以后再拜师父只能单腿跪,分左右腿,左腿重于右腿,不能错,错了别人要笑话。”徒弟是师父的脸面,老厨师们收徒绝对谨慎。周彤拜薛泉生拜了3年,陈恩德拜了7年。“一直不收我的理由很简单,我就是个电视台的记者。如果收了我为徒,怕我到处去吹嘘,砸了师父招牌。厨师是手艺人,是有尊严的。”周彤拜师的绝招,一是锲而不舍,二是眼尖心细肯琢磨。看薛泉生切菜,他嘴上说佩服。“师父问佩服什么?我说其他人切的都是‘骰子丁,正立方,可是你的火腿切的是片丁,火腿要是切‘骰子丁,难出味,也硬。师父说:哎哟,你这个也能看出来,你这个小东西可以的。你懂它,它就认你。”

周彤对烹饪的爱深入到厨房里的每一个细节、每一个步骤。他有一股“痴”劲。“好鳜鱼有四个特征:鱼唇地包天;鱼身橄榄绿;斑纹边缘清晰;背部流线好。”为了弄清这几条,周彤从鳜鱼的生活习性开始研究。在吴江汾湖旁边一个叫长漾湖的小湖。他穿着渔民的水靠,在养鳜鱼的水里整整站了三个多小时,“一直到鱼把我看成树桩子了”。直到看到鳜鱼是怎样埋伏在水草里,怎样突然冲出来捕食猎物的,这才心满意足地上岸。他按照寻来的古书野谱在家里炮制清炒鸡毛菜。四根棒子骨,用骨髓和虾籽熬浓汤。再用葱和姜熬猪油。猪油熬好降温,把带骨髓的浓汤倒进去,封在油里。开小火,慢慢熬,下面的汤汁沸腾穿破油膜,慢慢水分会耗干。到最后,汤里的固体变成一个疙瘩,所有味道都跑到油里去了。他再用这个油炒鸡毛菜。

这种“痴”劲加越来越宽的眼界,使周彤越来越善于发现厨房的秘密。他知道得越多,越感到烹饪的美。他个子瘦削,和他一起吃饭,我发现他饭量很小。周彤说:“美食的落脚点在美,而不是食,食是欲望,美是精神。”他看中国烹饪大师陈春松做狮子头。本来已经被徒弟收拾得很整齐的一块肉,陈春松的第一刀总是要在边上划拉一个薄片,扔一边。他的徒弟们依葫芦画瓢,却没人说得清门道。“我第一次看见这个动作是1987年,我不敢吱声。那个时候食品还是凭票供应,我心想也许大师傅是要改善伙食,留一小片炒个肉丝。我能进厨房就不错了,不要多嘴。”后来,大家熟络起来,陈春松才告诉周彤:“我不是杀猪的,我也不是养猪的,我不知道在我面前这块猪肉是有多老,如果是老猪我切得要小一点,如果是嫩猪我切得要大一点。第一刀就是试,刀切过去的阻力会告诉我这块肉的信息。”周彤第一次理解了刀工是什么——“切得很细很细、很漂亮的那个叫刀技,而刀工是为了最后成菜的完美。”

周彤记得清楚,有一回,陈春松看徒弟辈将嫩豆腐切成牛毛丝,却还是摇头。禁不起周彤的追问,陈春松道出原委:那个文思豆腐的断截面是菱形的。“我说:师叔啊,那已经是牛毛丝了好不好,谁会注意断截面是菱形的还是方的,那不是没用么。我到现在都记得,那天师叔用手在我脑门上拍了一下,他说:幸亏我没收你为徒。你看所有淮扬菜的厨房都挂四个字,‘敬事如神。刀工不是为了表演,是做给你自己看的。我们要把自己那道菜做到顶。如果你内心没有这个要求,你不能够做厨师,你最多就是厨子,到头了。我们虽然是个小手艺人,但要有匠心,不能有匠气。”

理解一道菜的美和它蕴含的匠心是周彤的乐趣。他拜访上海京帮菜宗师胡丽妹。老太太做乌鱼蛋汤。这道菜需要将乌贼鱼的卵巢,一片一片撕下来。“我对她说:你做得挺好。她没反应,夸她的人太多了。我又说:每一片都特别完整,像花瓣一样,你撕它恐怕得花一个多小时吧?每一片都是雪白雪白的,一点都不发黑发灰,你是用陶瓷或者玻璃锅来做的吧,用铁锅不行。这下老太太就开心了,握我的手摇啊摇。她为了把乌鱼蛋做得柔软、雪白,花了好多心思,那是她追求的美,但是懂她的人太少了。”

精致版的家常菜

人们形容本帮味道,常说“浓油赤酱”,说上海人烧菜,“左手酱油,右手糖罐”。听说我要到上海做美食,甚至有上海朋友说:“本帮菜能有多少讲究?吃都是那些货色,上不了大台面。”周彤绝不能赞同这种简单的概括和评判。

本帮菜很少用珍贵的食材,但在周彤看来,美食绝不以食材和调味品的“档次”论高下。享受美食的前提是尊重:善待食材;懂欣赏手艺人的工夫。“我们这个民族对所有食物都是很用心的。老天爷赐给我们粮食,我们酿成酒;酒糟不能扔掉,我们做成各种调料。我们吃黄豆,把它做成豆腐,豆渣也可以做成美味。”

帮助上海老饭店申“非遗”,周彤总结本帮菜之于上海的意义:“本帮菜是味觉上的上海方言。”

1843年,根据《南京条约》和《五口通商章程》,上海开埠。大都市的形成不过是短短几十年间的事情。开埠为上海定下了两个调子:第一,它是移民城市,这个城市的文化是在借鉴学习、消化吸收的基础上逐渐形成自我风格的。第二,它决定了上海在骨子里信仰商业原则。

同治、光绪年间,十六铺码头兴盛,洋泾浜以南的地方热闹起来了,上海出现外来人口占多数的现象,各地风味入沪,为区分“门派”,才有了“本帮”一说。最初的本帮厨师都是“铲刀帮”。乡下的婚丧嫁娶、庆生寿辰、四时八节、庙会赶集,会请这些乡下名厨来烧菜。这些诞生于家宴、村宴里菜肴自然以实惠为主。后来,像上海老饭店前身“荣顺馆”的创始人张焕英、“铲刀帮”中的一些厨师,在家常菜的范围里总结了一些经验和窍门绝招,逐渐进城开店。

弄堂筵的毛蟹年糕

但是在那个时候,市面上最早站稳脚跟的是徽帮和锡帮。道光到咸丰年间,随徽商入沪的徽菜馆已经有三四百家之多。徽帮菜“油大、味重、色深”,非常适合体力劳动者的饮食需求——他们是这个码头城市的重要人群。锡帮主打河湖鲜,从无锡带来的梁溪脆鳝、红烧划水、糖醋黄鱼这些中档菜。它们的“甜口”特别符合江南一带人士的口味,这也是上海移民的主要组成部分。

在这样的上海打下根基,本帮菜势必走一条兼容并蓄的路。它从徽菜吸收了“浓油赤酱”的底子;从锡帮船菜借鉴了一个“咸中带甜”的样本。周彤形容本帮菜是“江南味道的最大公约数”:“一般来说,它追求的是一种‘甜上口、咸收口的细腻而有层次的味感。至于吃到嘴里的口感,那就更富有江南地方特色了。上海人最喜欢的,是一种柔腻细滑的感觉,江南一带,普遍把这种感觉叫作‘糯。无论是全素的青豆泥、素蟹粉、桂花糖藕,还是全荤的红烧肉、八宝鸭、大乌参,上海人对糯的境界追求,莫不如此。”商业社会讲求实用主义,本帮菜不做虚头八脑的功夫——即使是今天洋气的上海人,夸奖一道菜也常用“下饭”二字,一道菜中看不中吃,当会被扣上“洋盘”(上海话,骗外行之意)的帽子。

以家常菜为蓝本的本帮菜,是不是就不讲究了呢?周彤带我去了一趟三林塘古镇。三林塘是上海的厨师之乡,有一条老街,都是老手艺人开的馆子。李伯荣的儿子李明福在老街上开了一家馆子,主打菜是三林塘传统的“老八样”。三林塘以肉皮入馔。精心炮制的肉皮像海绵一样吸饱汤汁,口感极像竹荪。三林塘有专做猪皮的手艺人:如何选择猪只,如果清洁猪皮,如何头一晚用温油泡,第二天油发(食油中加热,使之膨胀)都有传家的手艺。厨师拿到制好的肉皮同样要精通处理烹制它的诀窍:烹饪前,要用冷水泡肉皮,不能心急用热水。泡好的肉皮必须滚汤下锅——只有这些讲究都做到了,才能有一块我嘴里吃到的肉皮。

上海人“讲里子也讲面子”,本帮菜要在十里洋场站稳脚跟,不可能没有些真功夫。但如今,觉得本帮菜好吃的人不多了,是菜变了还是人变了?周彤认为是菜变了。他对自己的直觉有充分自信:“我这人有一个天分是对味道的记忆力特别深。我吃过某个师傅的一道菜我就会命令自己记住它,说不上为什么,我就是能记住。过了很久我再吃这个师傅做的这道菜,我就会说做得好还是不好,区别在哪里,他们也很惊讶。”

从前上海熏鱼,茶食店真老大房是公认的第一。周彤舅舅家就住在湖北路,离店面大概四五十米。70年代上小学时,周彤到上海探亲:“我天天站在他们家门口闻味,那个香味是有穿透力的,香透半条街。”周彤琢磨,熏鱼味道的改变,大概是因为南京路改造,原来前店后厨的形式不合时宜了。厨房迁往偏远的地方,“哪个大师傅愿意去乡下呢?”

还有一些菜,也容易看出门道。“我把传统菜定位为工夫菜,工夫菜一般来说是‘自源味,烹饪入味后,主料、辅料、作料在一定火候下复合成一种新的味道,它们自身构成这种复合味的源头。还有一种叫作外挂味,目前餐饮市场百分之九十以上的菜肴都是外挂味。比如说大虾,先水里把它汆熟了,然后加一个泰国甜辣酱或者芥末酱。酱一挂你就可以吃了。酱好就行,不需要手艺。上海人都喜欢吃糖醋排骨,市场需求量非常大。老师傅怎么做呢?他们是把排骨长时间的漂水,漂到一点血都没有了,然后一次性放好作料,一锅出来,趁热吃掉。但这样做的问题是,一次一次地烧,客人坐着菜半天上不来。现在饭店一般怎么做?先把排骨煮熟了,客人点菜以后放糖醋汁下去再烧一烧。这在本帮菜里是大忌——不入味一定不是好菜。但是啥叫入味呢?40岁以下的上海人估计都不知道了。”

还有一些菜,周彤也琢磨不透。本帮菜里有一道老资格的糟钵头。这是一道浓汤菜,食材就是猪下水。1949年4月,杜月笙从上海去了香港。为解思乡之苦,他让他的原总账房黄国栋再次回到上海,找到了德兴馆。当时,由于美国的海上封锁,上海船只不能直达香港。黄国栋手持杜月笙的亲笔信找到了时任上海市副市长的潘汉年,由潘汉年想办法,安排德兴馆的两位厨师经由第三国绕道赴香港。周彤知道这个故事却不敢相信:“我吃过的糟钵头不过尔尔,杜月笙凭什么怀念?”

周彤找到了解答这个疑惑的最合适人选——李伯荣。1926年,来自三林塘的17岁小学徒李林根进了德兴馆的厨房。三林塘是上海三个厨师之乡之一。李林根的父亲李春华就是“铲刀帮”。30岁那年,李林根成了厨房里的“把作”(也就是厨师长),和来自宝山的名厨杨和生共同管理厨房。他们将本帮菜中广受欢迎的菜式进行工艺流程的推敲和梳理。其中就包括“糟钵头”。李伯荣正是李林根的儿子。他从小就在德兴馆厨房里学手艺。他告诉周彤,杜月笙和糟钵头的故事是真的。当年杜月笙每来德兴馆都要点糟钵头。解放前,李伯荣还没满18岁,给杜府送菜跑腿的活都是他干。潘汉年送去的两个厨师就是他的师兄,其中一个年轻还没成家的被杜月笙留在了香港。

“老法师”把周彤领到厨房,从头一步一步给他还原了糟钵头。“那种糟的震撼力,我一下就知道我错了。”

“糟钵头关键全看一个糟。”李伯荣告诉周彤,“猪下水以前之所以贱,就是因为异味较重,而不同的猪下水、去异味的方法又各不相同。猪耳要刀刮、猪脑要漂水、猪肚要盐搓、猪肺要灌水、猪肝要卤煮,这些无非就是费事一点,倒也算不上一个难字。把制熟了的猪下水放到砂锅里去‘笃,这一步也不算太难。糟钵头,难就难在糟如何去吊。”江南一带盛产黄酒,用黄酒的酒糟对原料进行腌渍以后,“酒糟之味比酒更醇厚,比酱更清雅”。

上海最著名的酒糟叫“老大同”。“老大同”为糟而制酒,以陈酿之酒液养酒糟之香,这样就形成了一种独特的糟泥。“在烹饪上,只有这种不为酒而只为糟的酿造方法制成的黄酒糟才能入菜。”中国烹饪在味性上讲究“陈鲜互映”,就像本帮菜里的腌笃鲜,咸肉和鲜肉一起炖汤有异香。酒糟入菜,需要和黄酒勾兑,不然“菜肴的味道就过于老气横秋了”。

李伯荣告诉周彤,要想把糟的味道做得正,调糟卤时,酒和糟泥的比例很关键。“酒多了味太清,那就变成醉了,而酒少了味太厚,那就差不多像酱了。最舒服的味感应该是一包糟泥配上三到四瓶花雕,当然,还要看具体的菜肴,生糟、熟糟的配酒还有不同。这样把花雕和糟泥拌匀以后,让它饧一个晚上,第二天用纱包把它包住吊起来,让泡过一夜糟的黄酒一滴滴地滤出来,这就是糟卤。头一道糟卤一定是浑的,还要换块叠起来的厚纱布再滤,一直滤到糟卤清澈见底了,这才算是吊好了。”“老法师”的另一门讲究是在吊糟卤的时候,要放一点点江门陈皮和干桂花和上黄酒和糟泥一起饧。“这样糟卤吊出来就有一股清雅的味感。”

将猪肺、猪直肠、猪肚、猪爪、猪肝分别洗净,烧熟。再将各种内脏及猪爪切成小条或小块,入砂锅,加鲜肉汤、酒、葱、姜片,用大火烧沸后,转用小火炖半小时左右。等到猪内脏酥软后,加笋片、熟火腿片、油豆腐、精盐、味精,再炖10分钟左右,淋上熟猪油和之前做好的香糟卤。最后的步骤是撒上青蒜叶或者韭黄——这是画龙点睛的奇兵,“就像鱼汤里的胡椒,味道立刻就立体了”。我在上海老饭店尝到这传说中的糟钵头,确实令人难忘。一碗浓汤,浓郁醇和的香气扑鼻而来。我以为它一定味道厚重,可吃到嘴里,却有一种清甜。嗅觉上的醇厚和味觉上轻盈有种奇妙的对比。

周彤和周怀荣改良的鲫鱼汤

周彤对葱油拌面的葱油进行了改良,加入了大葱和洋葱

糟香是本帮菜重要的味型。周彤算了笔账:市面上卖的现成糟卤6块8一瓶。如果按照老法,一杯(包)糟泥7块5,配4瓶好花雕,三年陈的花雕20多块钱一瓶,物料成本就超过100元。“调出来的糟卤也就3瓶,损耗大。这样算一瓶本钱就得30多块,卖出去就更贵。哪个好吃呢?不言而喻。老上海人是清楚的,现成糟卤的味道不对——像是像,但不是。可年轻人怎么知道呢?”

周彤专程跑到“老大同”去找厂长王浩秋,看他如何做糟泥。工艺看起来简单:黄糟拌上老曲印子,加上磨碎的香辛料,一起搅拌均匀,封进小口的陶坛子里,陈放两年。但细细推敲,每一步都暗藏玄机——酒糟是味道的底,酒糟不好一切白搭,做糟首先要懂酒。老糟曲种是发酵种子,它与原料糟的配比决定了是否能“轻酵慢涨”,要靠时间来慢慢唤醒酒糟全部均匀发酵,才会有浓郁的陈香。香糟味型的点睛之笔是中药香料配方:可以多一味,也可以少一味,口味可轻可重。所有这些关于时间和味道的拿捏,都要靠漫长实操中沉淀的经验。

令周彤扼腕的是,王浩秋能做出最好的糟泥,但老大同的销路却越来越差——有了又便宜又方便的现成糟卤,有多少人愿意为了追求一种味道花费时间和金钱成本?2013年,老大同在青浦的租地合同到期了,镇上对寸土寸金的地皮有其他规划。这家上海老字号已经搬到了苏州的甪直镇。王景忠觉得老大同兴许还有希望:王浩秋也在走申请“非遗”的路子。王景忠亲自跑到有关部门去为老大同说话:“没有他们家的糟,我们的菜还怎么做?”

绝招

弄清一道菜,不下厨房不行。在上海老饭店,周彤让我细看灶台。灶眼的设计大有名堂。常见灶头中间一个打孔,四周一圈细孔。“本帮灶”不一样。它的灶眼是数个由细密小孔组成的同心圆。同心圆的火力可以同时调节大小,保持一致。这样的灶才能保证锅底受热均匀。这种灶是80年代上海的厨师们根据本帮菜的火候要求设计的。师傅做红烧河鳗最后收汁,我只看见灶台上,他左手晃锅,右手的手勺不断将越来越浓稠的酱汁浇到鱼上。周彤让我留意师傅的膝盖,我才发现他的膝盖顶着用于调节火力的阀门,火力随着锅里沸腾的酱汁在不停地变化。

光下厨房,没有人指点也不行。周彤看得清楚,中国菜的烹调技艺是没有量化标准的。“我们从来不说放糖多少克,总说‘少许、适量,因为你下的料有不同,气候有冷有热,夏天得味淡一点冬天得味厚一点。口感才是最终的标准。所以学厨艺要以师父带徒弟的方式。师父烧好菜,在锅里舀一勺,给徒弟尝一尝:就是这个味道和口感。无需多言,比任何语言文字都准确。至于火候之类,就更无法描述了。只能徒弟学着做,师父在旁边看,一个步骤不对,可能大钢勺就抡到脑袋上来了。”

看菜谱看不出好厨师。本帮名菜生煸草头(草头即是苜蓿),菜谱里只有寥寥三行字。外行人看,这就是一道素炒青菜,但里面有无穷的奥妙。菜谱不会告诉你为什么要用生煸——草头是苜蓿最嫩的部分,含水量大,如果火候不到位,会在加热过程中出水,这样留下的菜就会老。所谓生煸,是要先将锅烧到滚烫,然后再放一勺油荡匀锅底,再将热油倒出来,下一勺冷油。草头预先撒好盐。厨师左手拿草头,右手的手勺里放进调好的白酒和水。草头扣入锅里,右手将兑了水的白酒沿着草头的边缘洒下去,左手握锅把颠翻,右手执勺翻搅。酒遇到极热的锅底迅速气化,猛烈燃烧,形成飞火。等草头软了,事先调好在碗里的白糖酱油等调料再倒下去翻匀了。我在上海老饭店看师傅做这道菜,烈火烹油,草头下锅到出锅只有十余秒的时间,这就是手上的功夫。

这还不算完。经李伯荣点拨周彤才知道,生煸草头之所能成为本帮名菜,做到极品还有绝招。从前德兴馆常常接待名人政要。席间剩下的高档白酒会被店里收集起来。后厨用这些酒做实验,发现每份草头放一瓶盖茅台最妙。而菜谱上所写的调味的“酱油”,其实是红烧肉的卤汁——这些都是厨房不轻易外传的绝招。

周彤经常去找李伯荣,和他谈菜。李伯荣告诉我,他看重周彤心细。“广东菜讲究锅气,本帮菜也有这个追求。烧鳝糊,怎么香?勾芡以后,锅底有一层薄薄的‘衣,这时要多烧一下,有点‘糊味,才会香。这种细节,别人留意不到。”细节往往是一道本帮菜成败的关键。上海老饭店的八宝鸭之所以能够达到鸭肉酥烂,能用勺子分食,口感又不至于完全烂软的境界,关键一步就是在四个小时的蒸制过程中会将鸭子冷却一次。德兴馆当年做虾籽大乌参是沪上一绝。“为什么好吃?虾籽要鲜。趁夏天虾籽多的时候取下来用太阳晒干。”晒干比烘干的好吃,味道浓缩的过程不能快,也不能太慢。

在上海,周彤带我跑了一趟城隍庙。他在那儿找了家厨房齐备的茶馆,约了周怀荣来试菜。周彤计划在这里开“下午茶”,推广精耕细作的本帮味道。所谓试菜,一是要让周怀荣熟悉新厨房的环境——对于厨师,不同的灶头、锅具都会影响手艺;二是精益求精,哪怕一道最普通的上海小吃葱油拌面,对于如何能熬出好香油,他们也要再切磋切磋。上海人用油炸小香葱,但周彤觉得:“这种葱油的力道不够。香葱茎叶很细,出水少,生长期短,味道不老。大京葱生长期长,葱香足。但京葱的味道太闷了不出挑。所以,我们尝试京葱放一半,小香葱四分之一,洋葱四分之一,各取其长。还要再加上姜块,这样的葱油味才馥郁饱满。”

这天指导试菜的是中国烹饪大师、“鮰鱼大王”黄才根。黄才根是周彤在上海本帮菜里拜的师父。2004年,上海市评选餐馆金牌菜,周彤被邀请去当评委。他的嘴“刁”出了名。评菜的时候,一道菜什么原因错,先放了糖还是先放了酒,他都能吃出来。一家馆子捧出一条野生大黄鱼,“鱼身有一条S形的金线”,说要做大汤黄鱼。成菜一出来,周彤就断言店家“一定是套了汤”。“从她推门进来给我们看黄鱼到上菜,一共是15分钟不到。现场的火力条件我看了,这个浓度必须要的时间和火力都达不到,不可能做得出来。套汤是预先做好一个汤,到这里热一热,这是犯规。”

同是评委的黄才根起了好奇心。“他问我是跟谁学的。”周彤回忆。一张名片递过来,他才知道身边坐着给特技大师定级的高评委主任。2005年,周彤到黄才根那里做节目。黄才根做了四道菜,把周彤镇住了:“我是极少面对一堆成品菜,一句话都说不出来的。我不知道他用什么手法做到这种质感,我不知道他用了什么调味品、什么工艺做出这种味道。”黄才根记得周彤当时提出请他再搞一个肉菜,乳腐肉。“我说要4个小时,他说可以等,但有个要求,这个我自己做,徒弟不动手。我知道,他这也是在掂掂我的分量。”4个小时,乳腐肉终于出锅。上桌前,徒弟推汤汁——汤汁顺着大块肉慢慢浇过去,从肉块的两边流下去均匀裹住整块肉。周彤印象深刻。徒弟推得快了一点,肉块有些地方没有裹住汤汁。“师父上来抡勺子就要打。我吓得赶紧阻拦:再补汤不就完了?师父说:那不行,再补汁,浇过汁的地方就咸了!”

这次试菜没多久,周彤就来向黄才根拜师了。我问黄才根为什么愿意和周彤分享绝招。“他味蕾很灵,东西一吃,他就知道你这个菜里面放了什么,比一般厨师高明,我看重他这个天赋。他也有钻研劲头,学过什么,一遍遍尝,在我的徒弟里算勤奋的,尤其他还是个行外人。”黄才根说。还有一层缘由:“大师们都喜欢把心得交给他,一个是因为他不是行内人,放心;二是他做美食节目,走的地方多了,眼界和知识上比我这个专门做本帮菜的要宽,我也能从他那里得到灵感。”

周彤做“菜里乾坤”时到全国各地跑。每见一位大师,他都想办法弄到一点绝招。“一般人家都不告诉你,那怎么办呢?”周彤说,“我拿10个换你一个。你先听5个,我免费讲给你听,你觉得不好,我送你。如果下面的还想听,你告诉我。他告诉了我,我就是11个,他也是11个,下一次,我12个人11个,再转一圈,我13个,人家11个。我就是这样攒起来的,你拿钱买不来。”

黄才根的蟹宴做得出名。清蒸大闸蟹是所有蟹宴的第一步,是个看盘菜,手艺原本要求不高。但是周彤出了新点子。大闸蟹蒸的和煮的不一样,蒸煮各有缺点:蒸出来原汁原味,可是不好看,蟹壳上会出像荨麻疹一样的红点子,因为蒸的温度太高,虾青素凝结太快。同时,蒸会把一些不美好的腥味也留在蟹里头。煮蟹能够让蟹壳呈现非常美丽均匀的红色。由于水里可以放姜片、黄酒和紫苏,还能去腥,但它的缺点是时间一长,蟹黄和蟹膏流失到汤里去,味道会散。周彤提出,把螃蟹绑扎好,绑好了以后壳朝下放到汤里面去浸一浸,等壳烫红了,腥味去掉,再将蟹放到原汤上去蒸。黄才根从善如流,先煮后蒸,效果果然不同。

在黄才根那儿,周彤领悟了红烧鮰鱼的奥妙。红烧鮰鱼是本帮菜中的“头道工夫菜”,它最早把“红烧”这一传统烹饪技法的境界定位在“自来芡”上。“自来芡”是指菜品无需勾芡,主料、辅料和作料在适当的火候条件下,“天然”合成一种浓厚细腻、如胶似漆的黏稠卤汁。上海人形容这种效果,叫“蜡克”。一份优质的红烧鮰鱼需要经过三次换火三次加油。葱姜爆锅后,用大火重油烹鱼块——鱼肉内的脂肪得以乳化。然后下作料:黄酒、酱油、糖。调料的比例,要确保最后成品“甜上口,咸收口”。鱼肉收缩上色时要加入高汤,再补一次油,改小火。油与酱油和糖慢慢融为一体,才能形成胶质的汁水。为了实现这种融合,需要文火焖半小时左右。这个期间绝不可揭锅盖,热气一散,油、糖、水就分家了。等到锅内的汁水已经十分浓稠了,揭开锅盖,需要补最后一勺油。这一勺“明油”能够产生浓郁的脂香和光亮的色泽。

厨房里的绝招,能够识得,却未必能做得。周彤从不敢说自己会烧本帮菜:“学厨艺就是:一听就懂,一看就会,一学就偏,一做就错。红烧鮰鱼的步骤和诀窍我能说清楚,可是真正做起来,火候、时机,什么时候放油下去都是问题。”烹饪老师张明德常和周彤一起研究经典菜如何出新。他是中国烹饪大师顾明钟的徒弟,后来他又跟着黄才根学习,从“十份里偶尔两份不错”,“到十份里八九不离十”,一道红烧鮰鱼不知道做了多少遍。“2007年,全国名店比赛,师父派我去。比赛前整整练了100天,用了3万多块钱的鮰鱼。比赛头一天晚上我还在烧。”手艺是什么?“有人在我旁边一模一样做,我放多少水,他就放多少水,我什么时候放调料,他就什么时候放,没有用,烧出来的完全不同,什么时候晃一晃锅都要紧。”“我们常说,做厨师有几个阶段,”张明福说,“3年的师傅‘天下无敌,觉得什么都会做;5年到10年的师傅觉得自己做得不好,自己的菜一个也看不上;10年以上的时候,客人说你做得好,可自己心里越做越怕,越没底;到了40年,才觉得自己‘刚刚会烧菜,因为那个时候,色泽的深浅、味道的浓淡、生熟几分,你终于知道如何控制了。”

(参考书籍:周彤《本帮味道的秘密》)