黑社会性质组织犯罪“保护伞”定罪疑难问题实证研究——以全国46起涉黑案件为样本

2015-12-23骆多

黑社会性质组织犯罪“保护伞”定罪疑难问题实证研究

——以全国46起涉黑案件为样本

骆多

(西南政法大学,重庆401120)

摘要:涉黑犯罪“保护伞”的定罪问题在实践中尚存许多疑问,例如应否考虑除包庇、纵容黑社会性质组织罪以外的相关渎职罪名;被包庇、纵容对象性质发生转变时,应当如何确定行为人的主观要件;行为人为涉黑组织提供智力支持、居间介绍,或者对涉黑组织的活动产生巨大影响的时候应当认定何罪等等。相关立法存在一定的疏漏、性质认定过分依赖主观要件是形成上述问题的主要原因;充分考虑法条内部的协调、尊重国家基本政治现实予以行为人分别对待、综合全面地考察行为人的主观目的和动机、采取多维方法加强关键证据的收集和固定,则是解决上述问题的关键。

关键词:黑社会性质组织;保护伞;包庇纵容;实证研究

doi:10.3969/j.issn.1674-8425(s).2015.02.013

中图分类号:D914

文章编号:1674-8425(2015)02-0077-09

收稿日期:2014-10-16

基金项目:国家社科

作者简介:骆多(1986—),男,重庆人,西南政法大学刑法博士研究生,西南政法大学量刑研究中心研究人员,研究方向:刑法学。

引用格式:骆多.黑社会性质组织犯罪“保护伞”定罪疑难问题实证研究——以全国46起涉黑案件为样本[J].重庆理工大学学报:社会科学,2015(2):77-85.

Citation format:LUO Duo.Empirical Study on Crimination Problem of “Umbrella” upon Gangland Organization Crimes——Taking 46 Cases as Examples[J].Journal of Chongqing University of Technology:Social Science,2015(2):77-85.

Empirical Study on Crimination Problem of “Umbrella”

upon Gangland Organization Crimes

——Taking 46 Cases as Examples

LUO Duo

(Southwest University of Political Science and Law, Chongqing 401120, China)

Abstract:There are plenty of problems on convicting the protective umbrella of mafia- like crimes, for examples, “Shall we consider the other charges of misconduct?”, “How to ensure the subject of shield- connivance underworld gangs if the actors were CPPCC staff?”, “How to affirm the subjective essentials when the nature of object changing?”, “How to choose the charge when the actor providing intellectual support or middleman services or making plenty of influence on the actions of mafia- like crimes?”, and so on. Omissions in legislation and relying too much on subjective factor in properties affirmation are the main reasons of the problem. To Definite the subjective motive, to consider internal coordination of laws and to make the difference between the subjects on the basis of fundamental realities of our country are the keys to solve the above problems.

Key words: gangland organization; “umbrella”; shield- attend; empirical study

作为一种生活用语的凝练和借用,“保护伞”一词显然不是严格意义上的刑法概念,其模糊性特征使得以往的理论研究存在着广义和狭义的争论[1],但是从整体上看,可以大致理解为向涉黑犯罪及其组织提供掩饰和庇护力量、避免其被依法查禁的个人。

涉黑犯罪“保护伞”定罪问题的重要性不容忽视,实践中存在许多尚待解决的问题。例如,对涉黑犯罪“保护伞”究竟是以包庇、纵容黑社会性质组织罪定罪即可,还是需要考虑其他相关的渎职罪名?人民政治协商会议各级机关中的工作人员纳入包庇、纵容黑社会性质组织罪的主体范围是否合适?被包庇、纵容对象性质随后发生变化时,应当如何确定行为人的主观要件?行为人为涉黑组织提供智力支持、居间介绍,或者对涉黑组织的活动产生巨大影响的时候,仍然认定为包庇、纵容黑社会性质组织罪是否合适?等等。本文以全国46起相关案件为实证研究的对象,针对上述问题分别展开了研究。

一、涉黑犯罪“保护伞”定罪涉及与渎职罪的关系分析

涉黑犯罪“保护伞”究竟定何种罪名合适,时常引起学界的争论。有人认为“保护伞”行为极有可能构成刑法分则第九章的其他渎职犯罪,在法条竞合的情况下应该按照特别法优先(主体、场合)的原则以相关渎职犯罪予以处理[2];另有人认为,虽然存在法条竞合的情况,但是考虑罪刑相适应原则,只需要按照包庇、纵容黑社会性质组织罪进行处罚即可[3]。通常情况下争论的焦点在于司法机关工作人员在刑事诉讼过程中包庇、纵容黑社会性质组织成员,能否认定为徇私枉法罪。

从实证考察结果来看,司法机关涉案的有31人,其中被认定为包庇黑社会性质组织罪的有5人,占总人数的11.25%;认定为纵容黑社会性质组织罪的有7人,占总人数的17.91%;认定为包庇、纵容黑社会性质组织罪的有17人,占到了总数的67.21%。仅有2人因涉嫌包庇、纵容黑社会性质组织成员而被认定为徇私枉法罪(新疆马某某案和四川石某某案,两人原先身份为检察官和公安干警),占总数的4.34%。

在被认定为徇私枉法罪的两起案件中,人民法院以徇私枉法罪相较于包庇、纵容黑社会性质组织罪在行为对象、发生阶段等方面均适用特殊法为由,按照特殊法优于普通法的原则进行处理。然而在更多类似案件中,人民法院却是以行为对象、犯罪目的较为特殊而将案件认定为包庇、纵容黑社会性质组织罪。

但是此类案件中有以下几个问题尚待斟酌:

首先,《刑法》第294条与第399条之间存在的法条竞合关系不能按照特别法优于普通法的原则进行处理。法条竞合的基本形式分为两种:一种是绝对的竞合关系,即包容关系;另一种为相对的竞合关系,即交叉关系。《刑法》第294条与第399条之间的关系并非前者,实为后者。这是因为,虽然包庇、纵容黑社会性质组织罪的犯罪主体和犯罪行为的外延要宽于徇私枉法罪,但是后者在主观动机和目的、对象和客体方面的外延又要宽于前者;只有在司法机关工作人员利用职务便利,徇包庇、纵容黑社会性质组织及其成员之“私”,且行为对象为黑社会性质组织成员时,两者才凸显出竞合的可能。

其次,既然为交叉的竞合关系,那么罪名如何适用便会存在问题。这是因为不仅从罪状描述来看无法区分二者谁更为复杂,而且两法条之间孰轻孰重也存在判断上的困难。根据《刑法修正案(八)》对《刑法》第294条第3款的修改,包庇、纵容黑社会性质组织罪的法定刑提高到“处5年以下有期徒刑;情节严重的,处5年以上有期徒刑”。而徇私枉法罪的法定刑为“处5年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处5年以上10年以下有期徒刑;情节特别严重的,处10年以上有期徒刑”。在两者均为基本犯的时候,徇私枉法罪明显是轻罪,定包庇、纵容黑社会性质组织罪较为合适;但两者都是加重犯的情况下,如何定罪便成为难点。对于包庇、纵容黑社会性质组织罪的“情节严重”,最高人民法院2000年《关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》做出了具体罗列,但是徇私枉法罪加重犯的情形却没有专门的司法解释,两者“情节严重”是否具有当然的实质内涵值得思考,倘若包庇、纵容黑社会性质组织罪的加重情形通常相当于徇私枉法罪的“情节特别严重”时,两罪孰轻孰重还的确有待探讨。

再次,当行为人具有受贿情节时,定徇私枉法罪也许并不合适。根据《刑法》第399条第4款的规定,犯徇私枉法罪同时又构成受贿罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。这便意味着司法机关工作人员因为受贿(不包括“索贿”)的原因而对涉黑组织成员进行包庇完全有可能不会落入徇私枉法罪的定罪领域而直接进入到受贿罪的评价范围,尽管前者在量刑上仍能发挥作用。而根据统计,在所有包庇、纵容涉黑性质组织或成员的案件中,非法谋取经济利益的动机占所有犯罪动机的71.43%,这也意味着以受贿罪作为最终处理结果的几率并不是很低。相反,倘若行为人索贿或者先徇私枉法而后收受贿赂,则不宜适用第399条第4款,仍应实行数罪并罚,这就凸显了法律体系的内部矛盾。

实际上,当司法工作人员在刑事诉讼过程中徇私枉法,事实上包庇、纵容了黑社会性质组织及其成员时,究竟是定包庇、纵容黑社会性质组织罪还是徇私枉法罪应当从以下几个方面予以考虑:

第一,应当明确行为人的主观认识和目的动机。

根据2009年《最高人民法院最高人民检察院公安部办理黑社会性质组织犯罪案件座谈会纪要》的相关规定,只要行为人知道或者应当知道行为对象是从事违法犯罪活动的组织,仍对该组织及其成员予以包庇,或者纵容其实施违法犯罪活动,即可认定为包庇、纵容黑社会性质组织罪,其理由在于确定某一犯罪组织是否是黑社会性质组织需要一个极为复杂的司法认定过程,若要求行为人明知其涉黑性质既不科学也不合理,会过分缩小刑法打击范围从而纵容犯罪。但是,从这一放宽条件的规定中我们仍能把握包庇、纵容黑社会性质组织罪主观认识的核心要素,即需要认识到被包庇、纵容对象必然归属于某一犯罪组织或其组织本身;倘若行为人对其包庇、纵容对象的组织性完全没有认识,仅将其看做独立、个别的一般自然人犯罪,徇私时未有“护黑”之动机或目的,则不应认定其为包庇、纵容黑社会性质组织罪。譬如,某司法工作人员受他人蒙蔽,未能知悉被告人有组织犯罪的背景,徇于私情而对其予以包庇、纵容的情况,其主观恶性程度不及包庇、纵容黑社会性质组织罪,定徇私枉法罪更能符合实际。

第二,在法条竞合的情况出现时,基于两罪保护法益之差异和从法条内部之协调出发,认定包庇、纵容黑社会性质组织罪较为适宜。

从全面、细致的角度来看,两罪所保护的都是多重法益:犯前者之罪不仅直接破坏了正常的社会管理秩序,也损害了国家机关公务合法、公正、有效的执行和国民对此的信赖;犯后者之罪则在损害司法活动正当性的同时,侵犯了公民的自由与权利,在某种意义上讲也是对某类法益的再次侵害,例如由于不能正确处理涉黑犯罪分子而对社会管理秩序造成更为深远的破坏。但是上述法益在两罪之间有着轻重主次的层次划分,徇私枉法罪对于社会公共管理秩序的保护是间接、隐蔽和偶然的,法条竞合时以包庇、纵容黑社会性质组织罪定罪能够突出法益保护的重点,也不会干扰徇私枉法罪的惯常意义。

从法条内部的协调性出发,定包庇、纵容黑社会性质组织罪也是恰当的。如前所述,包庇、纵容黑社会性质组织罪和徇私枉法罪加重犯的法定刑存在着分段重叠的现象,从一重处理规则的适用面临着如何解释两罪中“情节严重”和“情节特别严重”的难题。事实上无论是否有针对徇私枉法罪加重犯的司法解释,两罪之间纷繁复杂的危害结果均不能想当然地一一对应或横向比较,其他犯罪也是如此。但是在法典内部,我们应当将“情节严重”和“情节特别严重”看作是规范、统一的概念,是综合性的价值判断而非简单的事实比较;相应的,法定刑升格条件和档次的划分也反映出了立法者对具体犯罪行为不同社会危害性的态度。由此,我们可以说“情节特别严重”所蕴含的客观危害与主观恶性要当然大于“情节严重”,否则裁判规范便失去了指导意义,罪刑阶梯的排建也将失去内在的协调。包庇、纵容黑社会性质组织罪相较于徇私枉法罪是重罪,故而以其定罪较为适宜。

第三,若行为人包庇、纵容黑社会性质组织的同时构成受贿罪时,定包庇、纵容黑社会性质组织罪才能更好地做到罪刑均衡,突出刑法的打击重点。原因如前所述,根据《刑法》第399条第4款的规定,若行为人因受贿而徇私枉法且前罪重于后罪,则应当按照受贿罪予以处罚,如此一来行为人包庇、纵容黑社会性质组织的主要犯罪行为便无法得到刑法的直接处罚,于情理不合。相反,根据《刑法》第294条第3款的规定,无论行为人是事前受贿还是事后受贿,另或是索贿,倘若构成受贿罪则均应按照数罪并罚的原则进行处理,既未忽略受贿的事实也未忽略包庇、纵容的事实,其刑事责任的承担是全面和完整的,更容易做到罪刑相适应。

二、包庇、纵容黑社会性质组织罪主体范围的划定

通过对涉黑犯罪“保护伞”罪名认定的实证考察,笔者发现绝大多数案件是按照包庇、纵容黑社会性质组织罪进行处理的。但此罪名为身份犯,主体必须是国家机关工作人员,将政治协商会议各级机关的工作人员直接视为国家机关工作人员是否合适,仍是一个值得探讨的话题。

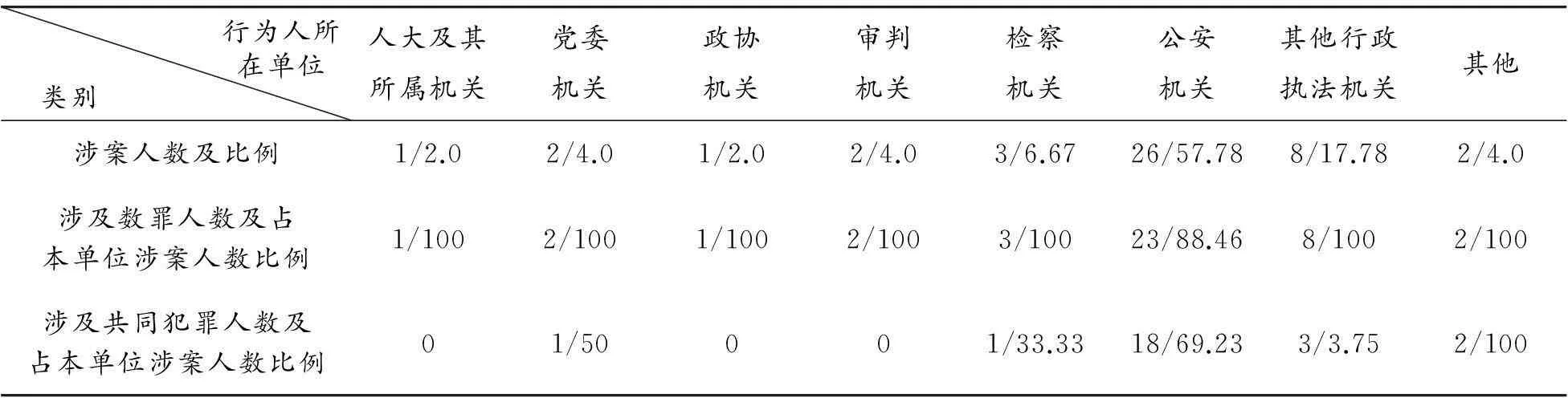

为了方便此问题的展开,特进行了表1的制作。

表1 不同机关涉案人数及涉罪人数汇总表 人/%

注:(1)本表比例数据仅取小数点后两位,以后同。

(2)“其他行政执法机关”指:税务部门1人,占总人数2%(涉及共同犯罪);工商部门1人,占总人数2%;林业部门1人,占总人数2%;交通管理部门2人,占总人数4%(其中一人涉及共同犯罪);质监部门1人,占总人数2%(涉及共同犯罪);城管部门2人,占总人数4%。

(3)“其他”指:治安联防队员1人、已退休公安干警1人,均涉及到共同犯罪以及数罪问题。

从表1可以看出,司法实践部门对于国家机关工作人员的范围认定做出了符合我国政治架构和基本国情的扩大化处理,将政协机关纳入到国家机关的广义范畴之中,但所占比例仍然较低,仅为2.0%。

如此实践存在的问题是:若将政协机关的工作人员纳入到包庇、纵容黑社会性质组织罪的主体范围中来,虽然符合《刑法》第294条的基本精神、有利于实现其立法目的,但缺乏足够的法律依据。容易形成主体认定扩大化的不良倾向,有违背罪刑法定原则的嫌疑;若将此类人员排除在本罪主体范围之外,则漠视了我国长期形成的政治事实和基本国情,不利于打击该类犯罪。

有一种意见认为,《全国法院审理经济犯罪案件工作座谈会纪要》(以下简称《经济案件座谈会纪要》)已经对国家机关及其工作人员的范围做出过解释,应当将在人民政治协商会议各级机关中工作的人员纳入到此罪的主体范围之内[4]。但是,根据我国《宪法》的相关规定,我国的国家机构有7类,在此7类当中并无各级党委机关以及政协机关。国家机构乃国家机关的上位概念,是所有国家机关的总和,属概念中并不包含的内容,当然也不可能在种概念中出现。若强行拓展国家机关的范围,则有违宪之嫌。因此,也有人提出应当明确排除政协机关的工作人员可以成为包庇、纵容黑社会性质组织罪的主体[5]。

上述见解面临以下几个问题:

第一,《经济案件座谈会纪要》中对国家机关工作人员的范围认定并不能够成为该罪主体认定扩大化的法律依据,因为其既不是司法解释也不是其他有权解释,仅仅是法院系统内部的指导性文件,其对相关法律概念的解读还有待更为严谨的法律论证。

第二,在解释有关国家政权结构的相关概念时,漠视或违背我国《宪法》这一最根本的法律依据,显然有失妥当。理性的司法能动主义允许司法合乎情理地解释宪法和法律,但并不主张搁置或悖离宪法及法律,将《宪法》并未认可的政协机关纳入到国家机构的范畴中,很难说是对《宪法》的恪守和尊重,也很难达到理性司法能动主义的目的和要求。

第三,对于不利于被告人的刑法规范的解释,必须在刑法体系的范围内根据法条所用语言文字进行展开,不能超越法条之本意任意扩张或限缩,这是严格解释原则的当然含义,也是罪刑法定原则的内在要求,更是刑法慊抑精神的体现;司法机关在法律依据尚存疑问的情况下,就超越《宪法》赋予的国家机关之原本涵义,做出不利于被告人的扩张解释,显然有待商榷。

但是将包庇、纵容黑社会性质组织罪的主体范围严格限制在国家机关工作人员的范围内也并非没有疑问。如在《刑法》第294条第5款第4项中,仍然使用“国家工作人员”的概念,即“利用国家工作人员的包庇、纵容,称霸一方”作为黑社会性质组织成立的危害性特征。根据《刑法》第93条之规定以及2000年人大常委会《关于〈中华人民共和国刑法〉第九十三条第二款的解释》,依照法律从事公务是国家工作人员特殊身份的核心内容——“依照法律”是指行为人的任用、地位、职务、公务行为等具有法律上的依据;“从事公务”是指从事国家机关、公共机构或者其他法定的公共团体的事物[6]。如此,政协各级机关工作人员当然可被划入国家工作人员的范围,也当然可以成为《刑法》第294条第5款第4项中实施包庇、纵容行为的主体。

将“国家机关工作人员”和“国家工作人员”的概念在同一法条内同时使用,实际上反映出了立法思路的混乱,使得《全国法院审理经济犯罪案件工作座谈会纪要》和《关于〈中华人民共和国刑法〉第九章渎职罪主体适用问题的解释》在国家机关工作人员范围问题上的纠葛和矛盾承袭于包庇、纵容黑社会性质组织罪的解释适用之中,实为不智。

笔者认为,个人认为包庇、纵容黑社会性质组织罪的主体范围的认定必须严格按照《刑法》第294条第3款的规定进行,这是罪刑法定原则的根本要求,不能随意僭越。政协各级机关工作人员能否成为本罪的主体,应当分情况讨论。倘若政协机关工作人员在国家立法、行政、军事等机关单位中兼任公职,或者在依照法律、法规规定行使国家行政管理职权的组织中从事公务,或者在受国家机关委托代表国家行使行政职权的组织中从事公务的,则应当看作是国家机关工作人员,定包庇、纵容黑社会性质组织罪当无疑问。倘若政协机关工作人员并无上述职务,则不能算作国家机关工作人员,其行为只能认定为包庇罪或其他相应罪名。

三、包庇、纵容黑社会性质组织罪主观要件的认定

根据最高人民法院2002年12月5日《关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体运用法律若干问题的解释》(以后简称《审黑解释》),包庇、纵容黑社会性质组织罪的罪过形式只能是故意,仅在纵容黑社会性质组织的情况下存在间接故意的可能[7]。

虽然该解释明确清晰,但是对实践操作的指导意义仍然有限:首先,所谓“包庇、纵容”行为之所以能成为刑法苛责的对象,是由其沆瀣一气、狼狈为奸的行为本质所决定的,对恶害的趋向性已经断然否定了过失的罪过形式,勿需再次勘定和重申;其次,本罪故意成立的关键在于对认识内容的判断,而认识的本质却是主观的范畴,如何总结凝练出一个简便易行的判断标准而又能避免客观归罪,正是实践中真正亟待解决的问题。

鉴于此,2009年《座谈会纪要》对于行为人包庇、纵容黑社会性质组织的主观认识再次做出明确规定,即不要求行为人明确认知其包庇、纵容的对象为黑社会性质组织,只要认识到该组织从事违法犯罪活动即可。

那么,该规定是否彻底解决了本罪主观认定所存在的问题了呢?恐怕还不能得出这样的结论。这需要从该规定本身的理论实质展开理解和分析。

首先,该规定看似简化了主观认识内容的勘定过程,降低了本罪故意的成立标准,实际上从侧面强调了被包庇、纵容对象为黑社会性质组织乃本罪的必要构成要件要素;若非必要构成要件要素,《座谈会纪要》便不会如此在意地提出本罪主观罪过的最低成立标准,相反将会是彻底忽略或不提。

其次,被包庇、纵容对象为黑社会性质组织不仅在本罪的内在逻辑上是必要构成要件要素,同时也是需要法律评价的规范的构成要件要素,这种法律评价具有专业性和滞后性,难以出现在行为人的认识范围之中,故而严格坚持本罪故意的原有标准实为不能也,而非不欲也。

再次,降低本罪故意成立标准的另一重要根据是行为人认识到了作为评价基础的事实,一般就能够认定行为人认识到了规范的要素;置言之,行为人认识到了被包庇、纵容对象从事违法犯罪活动,就认识到了《刑法》第294条第3款第3项的4个特征内容。但是此处由此及彼的推定没有任何绝对意义上的保证,不能排除例外情况的发生,这也是《座谈会纪要》中本罪主观规定最为严重的缺陷和疏漏。

由此便有一个重要但常被忽视的问题需要讨论,即当包庇、纵容的对象性质由一般违法犯罪组织向黑社会性质组织转变时,行为人的主观要件应当如何认定,进而如何定罪的问题。在笔者收集到的案例中类似的情况有3例3人次,占总数的8.1%和7.31%。人民法院认为相关案件行为人包庇、纵容黑社会性质组织罪的故意成立,但并未阐述更为具体的理由。

然而,任何黑社会性质组织的出现都要经历一个从无到有、从小到大的过程,行为人的包庇、纵容行为或许会促使、催化某些流氓恶势力向黑社会性质组织转变,但包庇一般违法犯罪行为同包庇、纵容黑社会性质组织及其活动是有着本质区别的。不能因为被包庇、纵容对象的成员大致固定、发展轨迹一脉相承,就一致认定行为人包庇、纵容黑社会性质组织罪主观故意的成立。

包庇、纵容对象性质发生变化时确定行为人的主观要件,关键在于对其行为时主观认识因素的勘定,若行为人认识到被包庇、纵容对象的涉黑倾向,并且容认甚至欣然于这种发展变化的结果,则定包庇、纵容黑社会性质组织罪并无不可;如果行为人根本没有认识到包庇、纵容对象的这种演变可能性,就断然不能成立本罪的故意,而只能按照其他相关罪名进行处理。

显然,本罪主观要件认定最为理想的状态是表明违法犯罪组织发展过程的证据和表明行为人不同阶段心理活动的证据都能够清晰全面,两者横向考察才能真正主客观相一致。但是,黑社会性质组织犯罪的证据有分散性、言词性、滞留性和共同证明性的特点,调查搜集的难度较大[8]。同理,包庇、纵容黑社会性质组织罪的犯罪行为更为隐蔽、巧妙,其证据搜集更为困难,尤其是可追溯行为人主观心理活动的证据更是难以固定和掌握。所以,采取多维侦查模式、加强情报收集工作将是正确认定本罪主观要件的重要支撑。

四、包庇、纵容黑社会性质组织罪具体行为的认定

定罪首先涉及的是客观表现在外的危害行为,只有准确剖析和解构其内外形态才能进一步确定行为人的主观罪过和所侵犯的客体。在2000年《审黑解释》第5条专门做出规定之前,人们曾对第294条第3款中包庇、纵容行为的内涵与外延展开过激烈的争论[9],而在司法解释以尽可能详尽的方式罗列了包庇、纵容行为的常见形态之后,司法实践中某些案件的处理仍然存在着一些问题。为了便于问题的探讨,笔者根据所收集的案例进行了表2的制作。

通过表2可以发现,通风报信、阻止他人检举揭发以及阻扰其他国家机关工作人员依法查禁是行为人进行包庇的惯常手段,三者分别占据了总数的43.03%、12.58%和21.51%。其次较为常见的是帮助逃匿、指使他人作伪证和阻止他人作证,分别占到了总数的8.86%、7.59%和3.79%;最后诸如提供隐匿住所、财物,其他帮助逃匿的行为并不多见,仅占总数的1.54%和2.53%。

那么上述认定结果就真的如实反映出了案件事实吗?换句话说,包庇、纵容黑社会性质组织罪的行为认定就没有任何疑问吗?通过对表格中相关案例的深入分析,某些问题有进一步讨论的必要。

表2 不同机关涉案主体犯罪行为表现形式汇总表

注:从甲至壬分别代表:通风报信,隐匿、毁灭、伪造证据,阻止他人作证,阻止他人检举揭发,指使他人作伪证,帮助逃匿,阻扰其他国家机关工作人员依法查禁,提供隐匿住所、财物,其他帮助逃匿的行为;从A至H则分别代表:人大及其附属机构、党委机关、政协机关、公安机关、检察机关、审判机关、其他行政执法机关、其他。

1.为黑社会性质组织提供“智力支持”的行为不应全部认定为包庇、纵容黑社会性质组织罪

在笔者所掌握的材料中共有两件类似案例(山西张某某案和内蒙古张某某案),占总数的4.34%。前案中行为人原为山西省某乡副乡长,为使妻弟所成立的“展鹏能源开发咨询有限公司”(实为黑社会性质组织)的顺利发展,多次提出该“公司”运营管理的“指导意见”、告知本乡的经济发展计划等等;后案中,行为人原为内蒙古自治区某自治旗一名派出所干警,利用餐桌上的机会大肆透漏刑事侦查手段和技术,使得其所包庇的黑社会性质组织成员多次成功逃脱司法机关的搜捕,长期为害一方,造成了相当恶劣的影响。

对于上述案件人民法院认定为包庇、纵容黑社会性质组织罪,其理由是所谓提供管理意见、透露查案手法等等不过是包庇、纵容黑社会性质组织的具体形式而已,如此处理并不违背《审黑解释》第5条的相关规定。

笔者认为,对于“智力支持”的类似行为不能一刀切,全部按照包庇、纵容黑社会性质组织罪定罪处罚。诚然,透露刑事侦查手段、帮助涉黑组织制定“趋利避害”的发展计划,的确是包庇、纵容该组织的有效形式和重要方法。但是,此处的智力支持应当有着程度的限制,如果行为人经常参与犯罪计划的讨论与制定,为其违法犯罪活动积极出谋划策、指点迷津,那么此时行为人的“智力支持”便已经超出了帮助逃脱法律制裁的单纯目的,仍定包庇、纵容黑社会性质组织罪就不再适宜——既不能做到罪责刑相适应,也无法实现有效打击涉黑犯罪的立法目的。

如此一来便有几个问题亟待解决:第一,某些“智力支持”行为以掩饰、庇护违法犯罪活动为目的,却帮助实现了违法犯罪活动之结果,此时如何定罪?如果按照想象竞合犯的择一重理论,那就只能按照组织、领导、参加黑社会性质组织罪定罪处罚,但是如何保证行为人对违法犯罪结果的出现也持故意态度,是认定该罪的重点和难点。第二,既然超出一定程度的“智力支持”不再是单纯的包庇、纵容行为,那么这一程度的界限究竟在哪里?是以行为最终导致的结果来判断,还是以行为人最初的主观愿望为标准?这是该类行为定罪的又一个难点。第三,纵然解决了程度问题,那么对于超出包庇、纵容范围部分的“智力支持”行为应当如何定罪呢?所谓出谋划策、指点迷津,既是参与行为的表现形式、也是组织、领导的重要方法,在涉黑组织成员内部地位难以分清的情况下,如何定罪将是另一大难点。

一般而言,所谓“智力支持”是指对某一犯罪行为提供策略、方法、步骤上的帮助,属于狭义共犯中帮助犯的范畴。因此,倘若涉黑犯罪中出现出谋划策、提供智力支持的行为时,应当首先考察行为人是否成立该具体犯罪的共同犯罪,并由此决定行为人是否为涉黑组织成员,进而考虑能否认定其参加黑社会性质组织罪,这是惯常的思维逻辑。如若行为人出谋划策、指点迷津的行为同具体的违法犯罪活动及其结果没有必然的因果联系,或者说对具体犯罪行为所侵害的法益没有直接的损害或威胁,那么此时就应该重点考察行为人的主观要件——仅以包庇、纵容的故意实施上述行为的,定包庇、纵容黑社会性质组织罪;若以参与具体犯罪的故意实施上述行为的,定共同犯罪当无疑问。*这里涉及帮助未遂如何处理的问题。德国判例及魏根特、耶塞克等人认为帮助行为会对正犯产生物理影响和心理影响,帮助未遂的情况下增强了犯罪人的犯罪决心,属于精神上的帮助,因而予以处罚;斯特拉滕伟特则认为,帮助未遂属于不可罚的行为。我国刑法传统理论基于打击犯罪的考虑,并未承认帮助未遂的不可罚。

由于我国刑法理论及法律规定并未承认过失的帮助犯,以包庇、纵容的故意提供“智力支持”却帮助实现了具体的违法犯罪之结果,认定为包庇、纵容黑社会性质组织罪较为妥当,但可升格其法定刑;而“智力支持”的程度问题之判断,则应当紧扣法益侵害和因果关系这两大要素——对法益造成了直接损害或者构成了现实危险时,或者与具体违法犯罪活动有着紧密的因果关系时,则出谋划策、指点迷津的行为便超出了包庇、纵容的一般范围,需要进一步考察行为人的主观要件,并根据主观要件确定行为性质;对于成立共同犯罪前提下出谋划策、指点迷津的行为应如何定罪的问题,可以从行为实施的频繁程度、对组织成员的影响程度、对法益侵害的严重程度等多方面考虑,从而认定行为人究竟属于参加黑社会性质组织罪还是组织、领导黑社会性质组织罪。

2.居间介绍行为不应一概认定为包庇、纵容黑社会性质组织罪

所谓“居间介绍”是指“国家机关工作人员在黑社会性质组织实施聚众斗殴、寻衅滋事、欺行霸市等违法犯罪活动中,充当中间人,助长犯罪气焰”或者“国家机关工作人员利用职务之便,为黑社会性质组织寻找更大的保护势力牵线搭桥,充当中间人”这两种最主要的情况[10]。

在所掌握的案例中,涉及“居间介绍”行为的共有6起7人次,分别占总案例和总人数的13.04%和13.46%,其表现有:利用职务便利为黑社会性质组织的违法犯罪活动颁发许可(甘肃黑某某案、重庆肖某某案):利用自己的职务便利为黑社会性质组织疏通关系、帮助其实现犯罪目的(河南陶某某案、重庆姜某某案);允许对方利用自己的政治影响开展违法犯罪活动(山西太原张某某案)。在这些案例当中行为人1次、2次和多次实施“居间介绍”行为的比例为2∶2∶3。

上述案件人民法院均认定为包庇、纵容黑社会性质组织罪,但是上述案件的认定有继续讨论的必要:

第一,“居间介绍”问题之所以特殊,原因在于此类案件中有三方法律关系存在,行为人地位独立于另外两方,其行为性质可能独立于二者,不仅仅是共同犯罪的问题,在某些情况下甚至不是犯罪。

第二,“居间介绍”行为人的特殊地位来源于介绍行为本身的复杂性和多样性。例如,某人实施居间介绍行为可能是基于一般的社会交往,根本没有替涉黑组织寻找更大保护伞或为其提供便利的打算和目的;有人实施居间介绍行为,则是觉得此乃自己份内之事、应尽之义务,是组织赋予其的重要使命;而绝大多数人则是因为贪利、恐惧、无奈等原因,进而实施了居间介绍行为。如此复杂的现实情况当然不能仅仅依靠共同犯罪理论来解决所有问题。

第三,居间介绍问题的处理关键在于行为人主观动机的判断。我国是人情社会,多身份多平台的人际交往无处不在,甚至构成了人们社会生活的主要内容;如何正确区分正常的人际交往和掩护犯罪活动的“穿针引线”,是摆在司法机关面前的一大难题。为了不放纵罪犯,司法机关通常会根据居间介绍的实际结果来认定行为人的罪与非罪、此罪与彼罪,但是这种做法明显背离了定罪量刑的基本方向。

因此,对于居间介绍行为的认定应当遵循以下逻辑思路:首先,应当判断行为人是否为涉黑组织成员,其居间介绍行为是否针对该组织,若是为了本组织违法犯罪活动的顺利开展,实施居间介绍活动,则为典型的共同犯罪,定参加黑社会性质组织罪即可;其次,倘若行为人不是黑社会性质组织成员,则需要考察实施居间介绍行为的主观动机和主观认识,以包庇、纵容黑社会性质组织的动机实施居间介绍,又或明知和应当知道对方为黑社会性质组织的情况下实施居间介绍,则应当考虑认定为包庇、纵容黑社会性质组织罪的可能性;再次,对于没有罪过,按照常识常情判断为正常社交活动的居间介绍行为,无论该行为造成了怎样恶劣的实际后果,也不能认定行为人包庇、纵容黑社会性质组织罪的成立,虽然判定过程复杂,但必须重视。最后,鉴于共犯的限制从属性说的理论张扬[11],居间介绍成为间接正犯的情形也必需适当考虑。

3.行为人对黑社会性质组织的活动产生重大影响时,不宜一概认定为包庇、纵容黑社会性质组织罪

所谓“重大影响”是指国家机关工作人员对其包庇、纵容的黑社会性质组织施加各种影响,令其违法犯罪活动的范围、手段、强度、方向、效果符合自己某种意愿(包括合法与非法);这种控制与被控制的关系不一定出现在每次违法犯罪活动之中,造成的各种犯罪结果也不一定完全符合行为人的初始愿望,但是前者对后者的心理暗示或者精神压力却一直影响着黑社会性质组织。可以看出这种现象无疑是包庇、纵容黑社会性质组织罪定罪问题上的又一个模糊领域——怎样的“重大影响”可以被认定为组织、领导或参加的行为,何种程度的介入会突破单纯包庇、纵容的界限,也是实践中值得思考的问题。

在收集的案例中共有6起类似案例,占总比的13.04%,而涉案当事人最终均被认定为包庇、纵容黑社会性质组织罪,其中2人被判处3年以上有期徒刑,占总人数(7人)的28.57%。

上述做法也有值得商榷的地方:

第一,“重大影响”的本质是一种心理暗示和精神压力,源自于控制者(国家机关工作人员)相较于被控制者(黑社会性质组织及成员)在社会地位以及经济实力上的优势。这种优势使得后者在平日的活动中必须顾及前者的感受和态度。当然,这种心理暗示和精神压力并不绝对,后者仍有可能突破以上束缚一意孤行地完成自己的犯罪行为。正是这种相对意义上的控制和被控制、影响和被影响的关系,使得其不同于一般的包庇、纵容或者组织、领导行为,需要特殊对待。

第二,行为人施加影响的对象通常包括黑社会性质组织违法犯罪活动的范围、手段、强度、方向、效果等等,控制者的动机或许是出于内心残存的职责感使然,也有可能是害怕对方动静过大牵累到自己,也有可能是基于其他非法目的。但无论动机如何,行为人妄图影响黑社会性质组织具体活动的事实比较明显,这就突破了普通包庇、纵容行为的一般界限。

第三,上述现象通常与其他犯罪现象交叉出现。例如黑社会性质组织在接受控制、影响的同时也喜欢打出充当“保护伞”的国家机关工作人员的名号狐假虎威、欺行霸市;而部分国家机关工作人员则有意无意将其当作其经济、政治上的隐藏力量,妄图利用其的违法犯罪活动达到诸如换届选举等间接目的。两者之间的关系已较普通包庇、纵容行为紧密得多,因此不能再以普通包庇、纵容行为进行对待。

从理论上讲,对犯罪组织施加“重大影响”,实为一种干预违法犯罪活动步骤、进程和结果的组织领导行为;区别组织领导的“重大影响”和告诫、警示性质的“重大影响”的关键在于能否从行为人和黑社会性质组织之间信息置换的频繁程度、以及后续行为和干预行为之间的默契程度当中证明二者之间指挥链条的存在。这也恰恰是整个定罪过程的重点和难点——以言词证据为主的相关证据,固定的难度极大而还原或证明事实的能力又较低。置言之,“重大影响”行为的性质认定之所以成为疑难正是在于证据采信等技术手段的局限和无奈,而非理论上的绝对分歧,侦查、起诉阶段的情况如何,会对该行为的定罪产生巨大的影响。扎实做好此类案件的侦查起诉工作、严格遵循正当程序原则、重视相关证据的举证质证,是保障此类案件得到正确处理的基本途径。

参考文献:

[1]黄立.“保护伞”研究[J].河北法学,2005(8):93-96.

[2]杨迎泽,郭立新.刑法分则适用疑难问题解析[M].北京:中国检察出版社,2000:269.

[3]刘志伟.包庇、纵容黑社会性质组织罪主体与主观方面疑难问题研析[J].国家检察官学院学报,2002(1):27-30.

[4]申勋潮,江启疆.论刑法中的国家工作人员[C]//杨敦先.新刑法实施疑难问题研究与适用.北京:中国国检察出版社,1999:348.

[5]李文燕,柯良栋.黑社会性质犯罪防治对策研究[M].北京:中国人民公安大学出版社,2006:222-223.

[6]张明楷.刑法学[M].北京:法律出版社,2011:136.

[7]朱建华.刑法分论[M].北京:法律出版社,2011:310.

[8]张旭,曲晟.黑社会性质组织犯罪证据调查和搜集上的难点和对策[J].法治研究,2011(11).

[9]高一飞.有组织犯罪问题专论[M].北京:中国政法大学出版社,2000:148.

[10]徐跃飞.黑社会性质组织犯罪研究[M].北京:中国人民公安大学出版社,2007:167.

[11]李仲民.间接正犯概念演变及其情境[J].重庆理工大学学报:社会科学,2014(11):85.

(责任编辑何培育)