9种野生牡丹籽油主要脂肪酸成分分析

2015-12-19张延龙韩雪源牛立新何丽霞

张延龙 韩雪源 牛立新 张 静 何丽霞

(西北农林科技大学林学院1,杨凌 712100)(西北农林科技大学园艺学院2,杨凌 712100)(甘肃省林业科学技术推广总站3,兰州 730046)

9种野生牡丹籽油主要脂肪酸成分分析

张延龙1韩雪源1牛立新1张 静2何丽霞3

(西北农林科技大学林学院1,杨凌 712100)(西北农林科技大学园艺学院2,杨凌 712100)(甘肃省林业科学技术推广总站3,兰州 730046)

开展我国不同牡丹资源种子的脂肪酸成分评价,对于进一步筛选与培育优良油用牡丹新品种具有重要意义。试验对9种野生牡丹和1个牡丹栽培品种‘凤丹’(对照)的籽油进行提取,使用气质联用色谱法(GC-MS)分析其脂肪酸成分,并采用内标法对其主要脂肪酸进行定量分析。结果表明,不同牡丹种籽的出油率存在差异,杨山牡丹(Paeonia.ostii)的出油率最高,达到22.31%;牡丹籽油中含有丰富的不饱和脂肪酸,依次为亚麻酸、亚油酸和油酸;不同牡丹种的籽油中主要脂肪酸的总含量差异显著,狭叶牡丹(P.potaninii)籽油中主要脂肪酸的总含量最高(90.29 g/100 g粗提油),显著高于对照栽培品种‘凤丹’(P.ostii‘Feng Dan’)籽油中的含量(71.62 g/100 g粗提油);不同牡丹种的籽油中单体脂肪酸的含量差异显著,狭叶牡丹(P.potaninii)籽油中亚麻酸的含量(39.45 g/100 g粗提油)是最低含量四川牡丹(P.decomposita)中的3倍,亚油酸的含量(25.06 g/100 g粗提油)也显著高于最低含量卵叶牡丹(P.qiui)(9.03 g/100 g粗提油)。因此,在油用牡丹新品种选育和种质资源评价方面,要综合考虑不同种和生态型间的差异。

牡丹籽油 内标法 脂肪酸 定量分析

牡丹(Paeonia suffruticasa)别名木芍药,为芍药科(Paeoniaeeae)芍药属(Paeonia)牡丹组(Sect.MoutanDC)落叶灌木,该组包括革质花盘和肉质花盘2个亚组,共9个野生种1个亚种和1个变种,是我国特有的植物资源,世界各地广为种植的牡丹都起源于中国[1-3]。中国不仅是世界牡丹野生种的原产地和分布中心,而且也是其栽培及遗传多样性的中心[4]。

2011年3月22日,卫生部发布了“关于批准元宝枫籽油和牡丹籽油作为新资源食品的公告”,这标志着牡丹籽油正式成为我国的一种木本食用油。开发木本食用油已成为各国解决食用油紧缺的主要渠道和趋势,目前西欧部分国家基本实现了食用油木本化。目前我国食用植物油供需形势严峻,自给率只有40%左右[5]。牡丹籽油作为一种新型木本食用油,其中含有丰富的亚麻酸、亚油酸、油酸等有益于人体健康的脂肪酸。这些多不饱和脂肪酸具有抗肿瘤、抗炎、改善心血管和调节免疫等功能[6-9]。目前,关于牡丹籽油成分的研究均以栽培品种‘凤丹’为试验材料,测得其籽油中大约有17种脂肪酸成分,主要为亚麻酸、油酸、亚油酸,其中不饱和脂肪酸约占83.05%,饱和脂肪酸约占14.33%[10]。而对牡丹其他种籽油成分的研究鲜有报道。

本研究对9种野生牡丹籽油的脂肪酸成分进行了全面的测定,采用内标法对籽油中的各脂肪酸含量进行了定量分析,以期为油用牡丹品系及品种的选育提供参考。

1 材料与方法

1.1 材料

试验所用野生牡丹种子采自甘肃省林业科学技术推广总站的牡丹资源圃:原生于河南省嵩县的杨山牡丹(Paeonia ostii)、山西省稷山县的矮牡丹(P.spontanea)、甘肃省舟曲县和合水县的紫斑牡丹(P.rockii)、云南省中甸县的黄牡丹(P.lutea)、四川省马尔康县的四川牡丹(P.decomposita)、四川省雅江县的狭叶牡丹(P.potaninii)、湖北省保康县的卵叶牡丹(P.qiui)和云南省中甸县的紫牡丹(P.delavayi),‘凤丹’(P.ostii‘Feng Dan’)种子购自安徽铜陵,以上种子均为2013年8~9月采收的成熟种子。种子在60℃烘干48 h至恒重,脱皮后,粉碎过40目筛,装入塑封袋中低温保存,供提取测试。

1.2 主要仪器与试剂

SFE-2型超临界萃取仪:美国应用分离公司;ISQ气相色谱/质谱联用仪:美国Thermo Fisher Science公司。

脂肪酸甲酯混合标品:美国Supelco公司;十三酸甲酯标准品:美国AccuStandard公司。

1.3 试验方法

1.3.1 标准溶液的配置

内标溶液的配置:将100 mg十三烷酸甲酯标准品溶于10 mL二氯甲烷中,配成质量浓度为10 mg/mL的标准液,待用。

外标溶液的配置:将1 mL的10 mg/mL脂肪酸混合标准品溶于3 mL二氯甲烷,稀释成质量浓度为2.5 mg/mL的溶液。分别取上述溶液100、200、300、400、500μL,用 0.05 mg/mL的内标溶液定容至 500 μL。得到质量浓度梯度为 0.5、1.0、1.5、2.0、2.5 mg/mL的标准溶液。

1.3.2 牡丹籽油的提取

采用超临界CO2法提取牡丹籽油,方法参照邓瑞雪等[11]的方法。称取牡丹籽粉10 g,放人萃取釜内,开启二氧化碳气瓶,用高压泵对系统加压,设置压力30 MPa、萃取温度45℃、萃取时间2 h、二氧化碳流量25 kg/h。收集分离釜中淡黄色半透明油状萃取物,无水硫酸钠过夜干燥,得淡黄色油状物,低温保存,待测。

1.3.3 脂肪酸成分测定

甲酯化反应 三氟化硼甲醇溶剂法:取均匀油样0.2 g于20 mL具塞试管中,再加入4 mL氢氧化钠一甲醇溶液 (0.5 mol/L)摇匀;60℃ 水浴加热至油珠完全溶解 (约30 min),冷却后加入14%三氟化硼一甲醇溶液2 mL,60℃水浴酯化10 min,冷却后加入2 mL正己烷,摇匀,再加入2 mL饱和氯化钠溶液摇匀,静置,得到2 mL的待测样,取上层溶液500μL,加入内标液150μL,过滤后进行色谱分析。

气相色谱条件 谱柱:HP-INNOWAX(60 m×0.25 mm,0.25μm)弹性石英毛细管柱;载气:高纯氦气(99.999%);进样口温度250℃;柱温箱升温程序:80℃保持2.5 min,以15℃/min的速率升至210℃,再以2℃/min的速率升至230℃,停留10 min;进样量:1μL;进样方式:20∶1分流进样;柱流量:1.0 mL/min;GC/MS接口温度:250℃。

质谱条件离子源:EI源;离子源温度:230℃;传输线温度:230℃;电离电压:70 eV;扫描范围m/z:40~460 aum。

1.4 数据处理

相同提取条件下,每个样品重复3次,试验结果取其平均值,并对其做单因素方差分析。

2 结果与分析

2.1 牡丹籽出油率

依据1.3.2提取方法,每个样品重复3次,计算其平均值,数据结果以平均值和标准差表示。

出油率 =提取的牡丹籽油质量/样品质量 ×100%

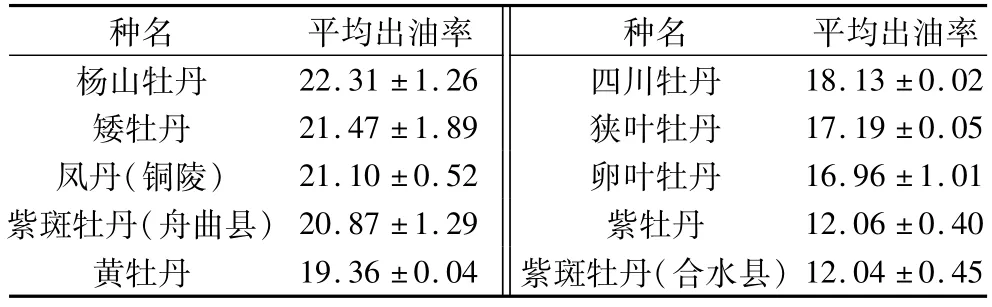

表1 10种牡丹种子出油率/%

本试验采用简便易行的GC-MS法提取籽油,所得牡丹籽油的平均提取率为18.15%。其中出油率最高的为杨山牡丹(22.31%),几乎是出油率最低的紫牡丹和紫斑牡丹(合水县)的2倍,其他牡丹种籽的出油率在21.47%~16.96%之间。

2.2 主要脂肪酸的定性分析

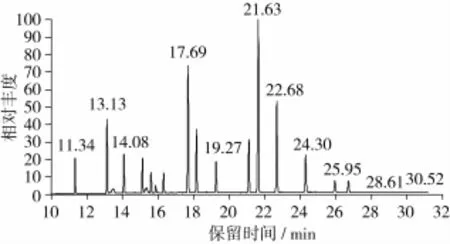

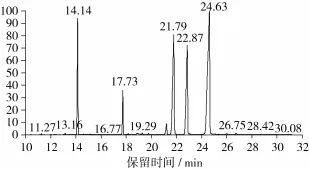

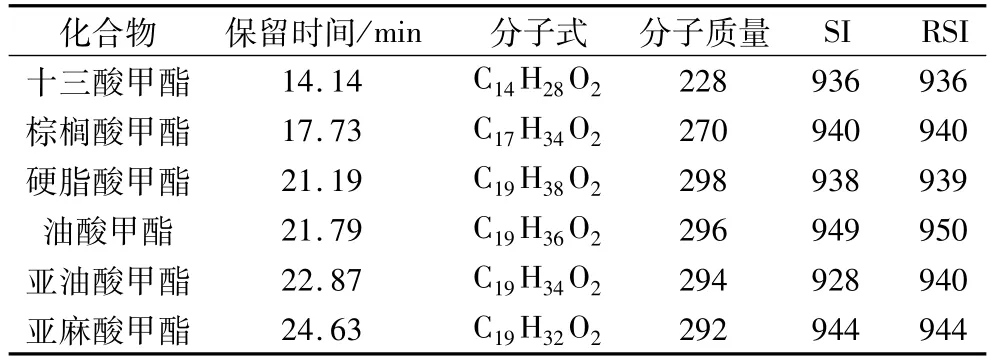

按1.3.3中的色谱条件,经过GC-MS分析得到总离子流图,图1和图2。比较脂肪酸甲酯混合标准品与样品的色谱峰保留时间,根据各相关色谱峰的离子质量,并检索NIST2011谱库,确定籽油中脂肪酸的种类(表2)。

图1 脂肪酸甲酯标准品的总离子流图

图2 牡丹籽油脂肪酸甲酯典型总离子流图

表2 内标物及牡丹籽油中主要脂肪酸

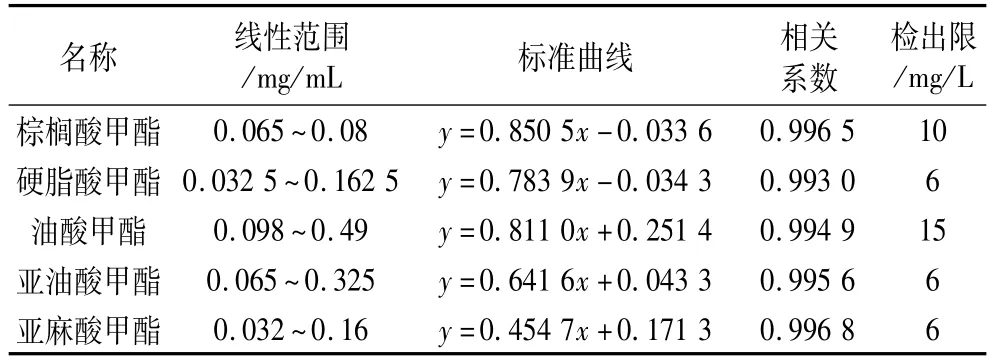

2.3 标准曲线与检出限

根据不同质量浓度混合标准品的总离子流图,以标准品与内标物的质量浓度比为横坐标(x),相对应的标准品与内标物峰面积比为纵坐标(y),进行线性回归,并根据信噪比S/N=3,计算最低检测质量浓度,结果见表3。试验结果表明,相关系数均在0.99以上,说明在测定质量浓度范围内,总离子流色谱峰面积与质量浓度成良好的线性关系。

表3 标准曲线与检出限

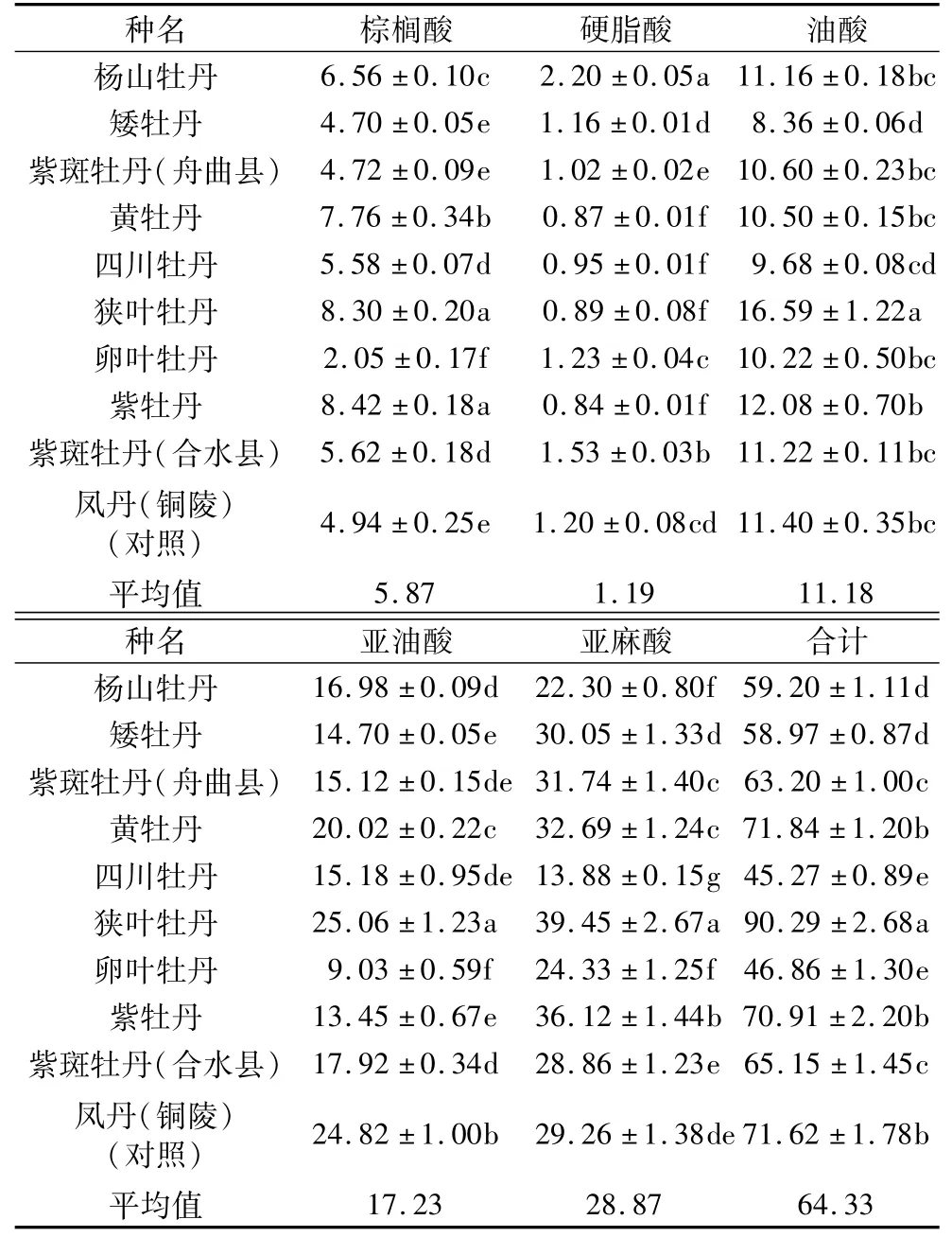

2.4 不同牡丹种籽油主要脂肪酸的定量分析

依据各种牡丹籽油的总离子流图,参照2.3中得到的标准曲线,计算各牡丹种籽油中主要脂肪酸的含量,并做单因素方差分析。

2.4.1 主要脂肪酸总含量差异

试验结果表明(表4),不同牡丹籽油中均含有丰富的不饱和脂肪酸,依次为亚麻酸、亚油酸和油酸,同时也含有少量的饱和脂肪酸—棕榈酸和硬脂酸。不同种类的牡丹籽油中5种主要脂肪酸的总含量存在显著差异:狭叶牡丹籽油中5种主要脂肪酸的总含量最高(90.29 g/100 g粗提油),而四川牡丹和卵叶牡丹籽油中主要脂肪酸的总含量较低,分别为45.27和46.86 g/100 g粗提油,其他种牡丹籽油中主要脂肪酸的总含量在58.97~71.84 g/100 g粗提油之间。

表4 主要脂肪酸的定量结果/g/100 g粗提油

2.4.2 亚麻酸含量差异

各种牡丹籽油中单体脂肪酸的含量存在显著性差异。亚麻酸是牡丹籽油中最主要的组分,所测种类的平均含量为28.87 g/100 g粗提油。含量最高的为狭叶牡丹(39.45 g/100 g粗提油),是含量最低的四川牡丹(13.88 g/100 g粗提油)中的3倍。其余牡丹籽油中亚麻酸含量的变化范围为22.30~36.12 g/100 g粗提油。

2.4.3 亚油酸含量差异

亚油酸是牡丹籽油中的主要不饱和脂肪酸,所测种类的平均含量为17.23 g/100 g粗提油。含量最高的为狭叶牡丹(25.06 g/100 g粗提油),显著高于含量最低的卵叶牡丹(9.03 g/100 g粗提油)。

2.4.4 油酸含量差异

牡丹籽油中油酸含量略低于亚油酸的含量,所测种类的平均含量为11.18 g/100 g粗提油。狭叶牡丹籽油中其含量最高(16.59 g/100 g粗提油),是最低含量矮牡丹(8.36 g/100 g粗提油)的2倍。

2.4.5 棕榈酸含量差异

棕榈酸是一种饱和脂肪酸,牡丹籽油中其含量较低,所测种类的平均含量为5.87 g/100 g粗提油。含量最低的为卵叶牡丹(2.05 g/100 g粗提油),最高的为紫牡丹(8.42 g/100 g粗提油)。

2.4.6 硬脂酸含量差异

硬脂酸也是一种饱和脂肪酸,不同牡丹籽油中硬脂酸含量均较低,所测种类的平均含量为1.19 g/100 g粗提油,含量最低的为紫牡丹(0.84 g/100 g粗提油),最高的为杨山牡丹(2.20 g/100 g粗提油)。

3 讨论与结论

试验测得牡丹籽油中主要脂肪酸的种类(相对含量≥1%)与前人以‘凤丹’为试验材料测定的试验结果一致[10-13],包括亚麻酸、油酸、亚油酸、棕榈酸和硬脂酸,其占主要脂肪酸总量的分数分别为44.88%、26.78%、17.38%、9.12%、1.85%,这表明牡丹籽油脂肪酸组成丰富。已有研究表明,亚麻酸具有明显的降血压、抗动脉粥样硬化和益智等作用,被认为是评价植物油脂价值的重要指标。与其他植物油脂相比较,牡丹籽油中亚麻酸含量丰富,其最高含量(39.45 g/100 g粗提油)高于市场上销售的成品大豆油(5.00~11.23 g/100 g)、油茶籽油(2.16 g/100 g)、橄榄油(2.62 g/100 g)[14-15]和沙棘籽油(23.22 g/100 g)[16]的含量,因此,牡丹籽油具有更高的营养价值。

本研究中牡丹种籽油中主要脂肪酸的总含量相对较低(45.27~71.84 g/100 g粗提油),究其可能原因有:一方面不同种类种子的非脂肪酸成分(淀粉、含水量、蛋白质和还原糖等)的天然差异。另外,本试验中对获得的籽油未经过去杂、脱胶等精炼过程以及烘干条件等影响,致使籽油中含有较多的非脂肪酸成分。

本研究中,狭叶牡丹籽油中主要不饱和脂肪酸含量均显著高于其他种牡丹籽油,并且硬脂酸的含量很低,同时也发现,肉质花盘亚组牡丹籽油(黄牡丹、紫牡丹、狭叶牡丹)的主要不饱和脂肪酸含量普遍高于革质花盘亚组,按照油脂成分标准看,前者是更适合油用牡丹品种选育的种质资源。但是,再考虑到种子出油率,肉质花盘亚组牡丹籽的出油率普遍较低。

另外,紫斑牡丹的2个不同生态型(甘肃舟曲和合水县)籽油中主要脂肪酸的含量,存在较大差异。紫斑牡丹(舟曲县)籽油品质明显优于紫斑牡丹(合水县),由此说明同种不同生态型的油脂成分也存在着差异。

因此,今后在油用牡丹新品种选育和种质资源评价时,既要考虑不同种间的差异,也要综合考虑不同生态型之间的差异。在未来的油用牡丹生产中,选育优质油脂成分和高出油率将是一个重要而长期的任务。

[1]洪德元,潘开玉.芍药属牡丹组的分类历史和分类处理[J].植物分类学报,1999,37(4):351-368

[2]成仿云.中国紫斑牡丹[M].北京:中国林业出版社,2005

[3]戴松成.国花牡丹档案[M].开封:河南大学出版社,2008

[4]蓝保卿,李嘉珏,段全绪.中国牡丹全书[M].北京:中国科学技术出版社,2002:l-4

[5]王汉中.我国食用油供给安全形势分析与对策建议[J].中国油料作物学报,2007,29(3):47-349

[6]韩宏毅,王剑.多不饱和脂肪酸及其生理功能[J].中国临床研究,2010,23(6):523-525

[7]刘立新.ω-3脂肪酸对高血压合并颈动脉粥样硬化患者血管内皮功能的影响[J].中国临床药理学杂志,2010,26(5):330-333

[8]吴国豪.营养支持在炎症性肠疾病治疗中的价值[J].中国实用外科杂志,2007,27(3):197-199

[9]Cleland L G,James M J,Proudman SM.The role of fish oils in the treatment of rheumatoid arthritis[J].Drugs,2003,63(9):845-853

[10]周海梅,马锦琦,苗春雨,等.牡丹籽油的理化指标和脂肪酸成分分析[J].中国油脂,2009,34(7):72-74

[11]邓瑞雪,刘振,秦琳琳,等.超临界CO2流体提取洛阳牡丹籽油工艺研究[J].食品科学,2010,31(10):142-145

[12]王昌涛,张萍,董银卯.超临界CO2提取牡丹籽油的工艺以及成分分析[J].中国粮油学报,2009,24:96-99

[13]史国安,郭香凤,金宝磊,等.牡丹籽油超临界CO2萃取工艺优化及抗氧化活性的研究[J].中国粮油学报,2013,28:47-49

[14]郑玉梅,杨月欣,王竹,等.食用植物油脂中脂肪酸定量分析的气相色谱内标法研究[C]//第十六届全国卫生检验新技术学术研讨会暨展览会会刊,2008,10:34-35

[15]龙正海,王道平.油茶籽油与橄榄油化学成分研究[J].中国粮油学报,2008,23(2):121-123

[16]张凤枰,索有瑞,王洪伦,等.毛细管气相色谱内标法测定沙棘油中的脂肪酸[J].中国粮油学报,2008,23(1):198-202.

Analysis of Fatty Acid in Seed Oil from Nine Wild Peony Species

Zhang Yanlong1Han Xueyuan1Niu Lixin1Zhang Jing2He Lixia3

(College of Forestry,Northwest A&F University1,Yangling 712100)(College of Horticulture,Northwest A&F University2,Yangling 712100)(Gansu Forestry Science and Technology Extend Station3,Lanzhou 730046)

Analyzing and evaluating fatty acid compositions of peony seed oil from different peony species are significant for selecting new varieties and oil peony breeding.Supercritical CO2Extraction has been applied to extract peony seed oil from nine wild species of peonies and one cultivar peony(as control group).The fatty acid compositions have been determined by gas chromatography-mass spectrometry(GC-MS)and quantified by internal standard method.The experimental data have been analyzed through one-way ANOVA.The results indicated that the oil contents were different among different peony species,and oil extraction rate ofPaeonia ostiiwas the highest(22.31%).Peony seed oil was rich in unsaturated fatty acids,which included linolenic acid,linoleic acid and oleic acid.There were significant differences in the total contents of fatty acids among different speciesP.potaniniishowed the highest content of total fatty acids(90.29 g/100 g crude oil)which were significantly higher than that of the controlP.ostii‘Feng Dan’.There were also obvious differences in the contents of monomer fatty acid among different species.Linolenic acid content ofP.potaninii(39.45 g/100 g crude oil)was almost three times of that ofP.decomposita,and linoleic acid content ofP.ostii‘Feng Dan’(25.06 g/100 g crude oil)was also distinctly higher than that ofP.qiui(9.03 g/100 g crude oil).In conclusion,for the selection of new varieties and germplasm resources evaluation of tree peony,the differences among species and ecotypes should be taken into consideration.

peony seed oil,internal standard method,fatty acids,quantitative analysis

TQ646.4

A

1003-0174(2015)04-0072-04

陕西省林业厅项目(陕林计字[2011]70号)

2013-12-14

张延龙,女,1964年出生,教授,园林植物资源与育种