基于SPSS分析的中国英语学习者口试模式偏好度研究

2015-11-14方勇

方 勇

(江汉大学 外国语学院,湖北 武汉 430056)

1.引言

本文围绕中国学习者对于3种英语二语口试模式的偏好度及其影响因素进行了定量调查研究。首先,简要陈述实验的理由、目的和方案设计;其次,分析讨论受试者对于口试模式的偏好度;再次,从受试者英语能力、专业背景、考场紧张度和考试经历等视角对影响其偏好度的因素进行分析讨论;最后总结本研究,并对后期研究进行展望。

2.对于实验的介绍

2.1 实验的理由和目的

二语考试对考生影响的研究(Birenbaum&Talsuoka,1987;Birenbaum,Talsuoka & Gutvirtz,1992;Shohamy,1984;Traub,1993)多落脚于不同考试模式对考生发挥以及学习动机、进度和效果的影响。部分研究从考生出发,探讨其作为主体参与和受影响者的考场焦虑度(Zoller&Ben-Chaim,1988)、认知水平、性格特征 (Chapelle,1988;Chapelle & Robens,1986;Hansen,1984;Hansen &Slansfield,1981;Lu& Sucn,1993)和生理反应对于其考试偏好度的影响。此外,少量研究综合考察上述两方面因素,就考生考试参与度、考生和考官或其他考生互动性体验等方面作为考试偏好度的影响因素进行研究(Birenbaulll&Gut virtz,1995;Cohen,1995)。目前针对中国英语学习者二语口试的相关研究较少,有深入考察的必要性。

为此,本题围绕中国英语学习者对于3种不同模式英语口试(人机对话、考官考生对话、小组讨论)偏好度问题以问卷调查的形式展开研究。本题提出的研究问题如下:中国英语学习者对于3种主要英语口试模式的偏好度如何,偏好度受哪些因素影响,呈现出怎样的普遍趋势?只有基于对上述问题的研究,才能针对性地对我国英语二语口试模式及内容进行改进。也只有这样,才能让英语口试不仅成为检测学习进度的有效工具,同时还能有力促进学习者二语习得的进展。

2.2 实验的设计

向400名国内某高校本科生进行了问卷调查。根据受试者的英语能力,将之划分为中级学习者和高级学习者。中级学习者含非英语专业大一普通班52名学生、数学与计算机学院大三和大四各20名学生、非英语专业大一高级班23名学生、非英语专业大二普通班53名学生、法学院大三和大四各35名学生、非英语专业大二高级班22名学生、商学院大三和大四各20名学生。高级学习者为英语专业大一、大二、大三和大四各25名学生。分组增加了研究变量,因而得以讨论英语能力和偏好度的相关性及其线性分布。对于语言程度的绝对划分在二语习得研究中存在争论,尤其是对于处在边际线(boundary)的学习者。在 Labov(1966)和 Major(2001)提出中间语(inter-language)概念后,其划分更趋模糊。出于研究需求,学界承认争议,同时强调二语能力在大范围上存在着级别之分。本题不细究个体差异,而对学习者进行宏观区分,从而不对研究结果造成显著影响。以往研究(张艳霞,2004;韩文芳、李养龙,2005)根据受试者年级、专业或者考试分数进行分组,同样未做深入甄选。

本文就学习者对于口试模式的偏好度以及其英语学习经历、学习动机、个性以及自我英语能力评价等进行调查。相对度调查均采用可靠性(reliability)和真实性(validity)优势明显(Likert,1932)的Likert5-scale五分制模式。结合研究目的,使用SPSS软件对所获数据进行讨论分析。

3.对于偏好度的分析讨论

受试者对对于3种英语口试模式的偏好情况进行自我报告(self-report)。数据显示,小组讨论模式最受欢迎(3.22 分,N=400,SD=0.16),其次分别为人机对话模式(2.78分,N=400,SD=0.24)和考官考生对话模式(2.77分,N=400,SD=0.27)。表格1和图表1分别以数据和柱状图形式报告了数据分析结果。图表1的test2柱形上端的数字8表示,英语专业大四学生对考官考生对话模式的偏好度处于异常值(lay-out),达到3.52分,远高于其他组平均值。去掉该异常值,则其他受试(N=375)偏好度平均值仅为 2.71(N=375,SD=0.17)。

表1 对于3种口试模式偏好度的统计调查

上述偏好度分布情况符合研究预期。分析认为,小组讨论最受偏好的原因在于:(1)受试者在该模式下的交流对象是英语能力基本相当的其他考生,其紧张感最因而最轻;(2)小组讨论模式接近于课堂上的分组讨论,最为受试者熟悉;(3)受试者不需要连续口语表达,并可选择发言时机。受试者对准确度、相关度或流利度等无把握时,可选择暂不发言,转而听取其他受试者发言。其他受试者发言可帮助回忆必要的表达,还能让受试者学到新的语言表达并运用到考试中。这符合已有研究所提出的实时反馈对于学习者的积极辅助作用。

考官考生对话模式最不受偏好也符合以往研究的观点。前期成果认为,考官作为“权威方”显著影响着考生的焦虑度(Gardner&MacIntyre,1991),而焦虑度对于考生的发挥有着显著负相关作用(Winke,2013)。英语学习者感觉在考官考生对话模式中无法完全发挥其口语能力,故而呈现出对该模式偏好度的消极。研究者和教育者应反思口试模式对考生考场发挥的负面影响,以帮助其展现真实口语能力,同时也应避免让考试模式成为影响学习者的二语习得进展的不良因素。

图1 对于3种口试模式偏好度的柱状图(N=400)

人机对话模式在真实性(authentic)方面有着明显缺陷(O’malley& Pierce,1996),理论上应最不受考生喜欢。但从调查数据上看,相对其他两种模式,人机对话最为本实验的被试者所熟悉(31.5%的被试者参加过人机对话口试,而其他两种模式的数据分别是5.75%和5.25%)。作者认为,被试者对于该模式更加熟悉,在一定程度上抵消了其本身的缺陷。Winke(2013)的研究指出,考生对于对话者的熟悉程度(人机对话中的电脑可视为对话者的一种)和考生的英语能力发挥以及口试模式偏好度之间正相关。

为探究偏好度的影响因素,问卷还就考生自我英语能力评价、性格以及英语学习背景等设计了相关问题,并采集数据。使用SPSS软件对数据进行综合分析,报告如下。

4.影响偏好度因素的分析讨论

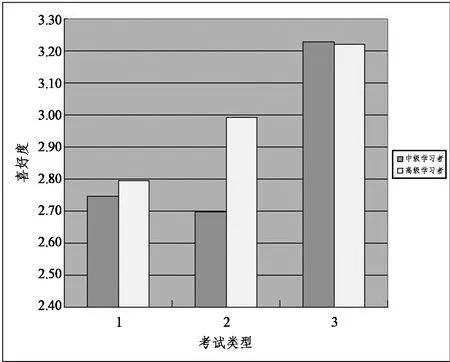

4.1 学习者的英语能力

根据中级组和高级组所反馈的偏好度平均值绘制了柱状图(图表2)。图表反映,高级学习者对于3种模式的偏好度总体上高于中级学习者。其中差异最大的是考官考生对话模式,前者的平均值为2.99(N=300),后者为2.70(N=100),相差10.00%。此外,中级学习者比高级学习者更偏好小组讨论模式(中级平均值 =3.23,高级平均值 =3.22)。数据说明:(1)英语能力更高的学习者自信度更高,更愿意参与口试,并视之为展现语言能力的平台;(2)考生在小组讨论中的交流对象是其他考生,而非考官(权威方),这有助于减缓考生紧张情绪。由于中级学习者面对考官时的焦虑值要比高级学习者高,因而更倾向于小组讨论模式。上述分析指向一点假设,即考生英语能力影响着其对于口试模式的偏好。通过进一步数据分析得知:(1)英语能力自我评价和对考官考生对话模式的偏好有显著正相关;相关性计算结果显示,样本(N=400)对于该模式口试的偏好度平均值为2.78(Mean=2.78;SD=1.11),两个变量的 Pearson 相关性达到.272,P值小于001(P<0.01);(2)英语能力和偏好小组讨论呈显著正相关;400名受试平均偏好度为 3.25(Mean=3.25,SD=1.10),Pearson值为.135(p=0.007)。(3)英语能力和对于人机对话的偏好度无显著正相关,受试者对该模式的偏好度平均值为 2.76(Mean=2.76;SD=1.18),Pearson 测试值为.048(p=0.34)。

图2 英语能力和英语口试模式偏好度柱状图

综合上述数据,有理由推测受试者英语能力显著影响着其对于与他人交流类口试模式的偏好。换言之,英语程度高的受试者偏好和他人互动来展示语言能力。他们交流时自信,表达意愿强烈,希望通过互动来展示或凸显自己,以取得高分。英语能力差的学生则相反,他们缺乏自信,怯于开口进行交流,不愿意通过互动来展示英语能力。

前文报告考官考生对话模式最不为受试者偏好,而本相关性测试又显示考官考生对话模式和小组讨论模式都和英语自我评价显著正相关。以上讨论把关注点自然引导到这两种模式偏好度之间的关联。Pearson相关性的结果符合预期,即两种模式的偏好度之间存在显著正相关。数据显示两种模式偏好度的Pearson相关性指数为0.14(p=0.005),表格2显示了相关性测试结果。基于上述分析可推论:(1)交流对象作为变量因素影响着学习者对于口试模式的偏好;(2)学习者与他人沟通的意愿一定程度上影响着其对于口试模式的偏好度。

表2 相关性分析——考官考生对话模式和小组讨论模式

4.2 学习者的专业背景

图3.受试专业背景和其口试模式偏好相关性折线图

为探究受试者专业背景对于偏好度的影响,受试者被重新划分成了6个类别:(1)英语专业学生;(2)非英语专业学生;(3)非英语专业大一、大二学生(无专业分别);为了突出专业背景,非英语专业大三和大四学生被分组为:(4)数学和计算机学院学生(理科);(5)法学院学生(文科);(6)商学院学生(商科)。通过计算不同组别对3种口试模式的平均偏好度,如不考虑特性不充分的非英语专业大一、大二组,则受试者的专业背景和其对考官考生对话模式以及小组讨论模式的偏好度呈现大致的正相关关系(越涉及英语使用的专业,对于这两类模式的偏好度越高),其相关性柱状图见图表3。尽管平均值显示专业背景和对两种口试模式偏好大致正相关,SPSS的ANOVA分析的结果却显示没有呈现显著差异(p>0.05)。其指向性是,如推广到更大规模的受试人群,图表3中呈现出的相关性将更为不显著。据此谨慎推测,目前流行的三种口试模式的被偏好度受到学习者专业背景的影响并不显著,远不如受试英语能力因素。这意味着,考量受试者专业背景这个动态变量,目前三种考试模式对于所有受试者是比较公平合理的。

4.3 紧张度

4.3.1 紧张度和偏好度的相关性

口试过程的本质是考生和他人进行单向、双向、甚至多向的有效信息传递。口语表达能力对于信息传递质量是至关重要的因素。此外,考生性格和沟通习惯都会影响信息传达的数量和有效性,因而是必须考虑的变量。问卷要求受试者使用Likert 5分制测试表述与不同人群用英语交流时的紧张程度。利用相关性统计探究被试者在与考官(教师)口语交流过程中的紧张程度与其对考官考生对话模式的偏好之间的相关性,表格3显示了相关性测试结果。统计显示,两者之间呈显著负相关,Pearson 值为 -0.200(p<0.01),即与考官(教师)交流时越紧张的被试者越不喜欢该模式。400人样本的紧张度自评平均分为3.47(N=400,Mean=3.47;SD=1.09)。

4.3.2 影响紧张度的因素

上文已知学习者的英语能力自评和其对考官考生对话模式的偏好度显著正相关,有理由据此怀疑受试者反馈的与考官(教师)交流的紧张度是受到其英语能力影响。为了证实,将被试的英语能力自评和其与考官(教师)交流的紧张度进行了相关性分析。统计结果显示,被试者的紧张度与其自我英语能力评估呈现显著负相关(p<0.01)。

进而考量其他有可能的因素(如性格和人际交往习惯)对于被试在交流过程中紧张度的影响。对比被试者与不同交流对象(熟人—陌生人对比组和陌生—考官对比组)用英语交流的紧张度,发现受试者与熟悉对象交流时最不紧张(Mean=2.57;SD=0.26);在与考官交流时最紧张(Mean=3.47;SD=0.2)。分析认为,考试作为特殊场合和考官的特殊身份决定了考生的上述心理。

为深入探究交流对象作为变量对于被试紧张程度的影响,使用SPSS差异性及相关性测试进行了分析。数据显示,被试与熟人和与陌生人口语交流的紧张度无显著相关性(p=0.06);受试与考官和与熟人口语交流的紧张度呈现显著正相关。此外,还研究了受试英语能力和与不同对话者进行交流时紧张度的相关性。相关性统计表明,受试的英语能力和与考官(教师)交流的紧张度以及和熟悉对象交流的紧张度呈显著负相关(p<0.01);和陌生对象交流的紧张度不呈现显著相关(p=0.09);与这三类人群交流的紧张度彼此之间有显著差异性(p<0.01)。表4和表5分别报道了相关性测试和差异性测试分析结果。

表3 紧张度与偏好度相关性测试

表4 紧张度与交流对象相关性分析

基于表4和表5统计数据的讨论分析如下:(1)被试者英语能力和其与不熟悉对象交流的紧张度不存在显著相关性,表明英语能力不是决定被试者交流紧张度的唯一因素。(2)被试者与三类对象交流紧张度的差异非常显著,表明交流对象对于被试者交流紧张度有显著影响。(3)被试者面对考官的紧张度与其面对不熟悉对象的紧张度不相关。说明对于被试者而言,考官不仅是不熟悉的交流对象,而更具有特殊的权威方(authority-status)身份。因而推测,考生在与考官交流时的表现势必和其与其他考生交流时的表现不尽相同。(4)被试者面对考官的紧张度与其面对熟人时的紧张度存在显著正相关,后者与被试者的英语能力显著正相关。对此可能的解释是,被试者与熟人口语交谈时会因自身能力不足而感到尴尬;而与陌生人交流时,双方因互不熟悉形成的距离感恰好让被试者免除了这种尴尬。

表5 紧张度差异性分析

4.4 考试经历

前文已知,被试者的英语能力自我评价和其对考官考生对话模式以及小组讨论模式的偏好度之间呈显著正相关,但与人机对话模式不呈显著相关性。推测其原因认为,人机对话模式可能相比较于前两种模式更为被试熟悉。对数据进行进一步分析,发现400名被试者中的31.50%最近一次英语口试经历为高考英语口试或TOEFL考试(均采用人机对话模式);5.75%的受试者为IELTS口试(考官考生对话模式);5.25%的受试为大学英语四六级口试(小组讨论和考官考生对话结合模式)。此外,有57.25%的受试者没有参加过英语口试。数据分析支持了前面的推测。我们进而大胆假设,考试经历使受试者对曾参加过的一种或多种模式比较熟悉,因而会使得其在偏好度上对相应模式有所倾斜。为了验证这一假设,对有考试经历的受试者偏好度的平均值进行了统计,总结于表6中。数据显示:(1)相对其他受试者,参加过人机对话口试的受试者对该模式更为偏好;(2)同样的,参加过小组讨论口试的受试者也最偏好该种模式。统计数据支持了有关受试者考试经历对其偏好影响的假设。分析其原因在于,学习者对于熟悉的考试模式在心理上更有掌控感,更有把握发挥出英语能力。学习者能够把精力投入到考试内容上,而不是在理解考试形式上。

表6 考试经历和偏好度

57.25%的受试者没有参加过任何英语口试,其偏好度却显著倾向小组讨论模式(3.22),其次是考官考生对话模式(2.76),最后才是人机对话模式(2.72)。该组被试者的偏好度不受考试经历影响。有理由相信,在没有外部变量干扰的状态下,学习者心理层面最偏好小组讨论模式,而对人机对话和考官考生对话模式则持差不多的偏好度。分析认为,小组讨论模式中,考官作为权威方的压力被最大程度排除,其对考生的负面影响降到最低,这有利于弱化考生的考场紧张情绪。相反,人机对话和考官考生对话模式强化了考官的权威性,从而加大了考生的考场心理压力。

5.研究的总结和展望

基于问卷调查和SPSS统计分析,本题对中国英语学习者对于3种口试模式的偏好度及其影响因素进行了分析和讨论,结论如下:(1)学习者对于3种考试模式的总体偏好度依次为小组讨论(3.22/5)、人机对话(2.78/5)和考官考生对话(2.77/5);(2)对考试模式的偏好度和受试者英语能力自我评价积极相关;(3)考量受试者专业背景变量,口试模式对于所有受试者是较公平的;(4)受试者的紧张度和偏好度呈显著相关,其紧张度受到交流对象因素的影响;(5)学习者对曾参加过的考试模式比较熟悉,因而会在偏好度上对相应模式有所倾斜。

受限于问卷调查的篇幅和其作为数据获取方式的弊端,本研究存在着一定的局限性。研究结论既立足于对数据的分析和讨论,也基于合理的推测。为了深入探究不同口试模式对于中国学习者的影响,以期为之设计出更佳的口语考试,在问卷调查的基础上将进一步展开针对3种英语口试模式的模拟实验研究。相关实验的设计、数据分析以及结论将在后期予以报告。

[1]Birenbaum,M.& K.K.Tatsuoka.Open-ended Versus MultipleChoice Response Formats-ItDoesMakea Difference![J].Applied Psychological Measurement,1987(11):385-395.

[2]Birenbaum,M.,Tatsuoka,K.K.& Y.Gutvirtz.Effects ofResponse Format on Diagnostic Assessment of Scholastic Achievement[J].AppliedPsychological Measurement,1992(16):353 - 362

[3]Birenbaum,M.& Y.Gutvirtz.On the Relationships BetweenAssessmentPreferences,CognitiveStyle,Motivation,and Learning Strategies[R].Paper presented at the 11thconference of the Israeli Research Association,Jerusalem,The Hebrew University,1995.

[4]Chapelle,C.Field Independence:A Source of Language Test Variance[J].Language Testing,1998(5):62 -82.

[5] Chapelle,C.& C.Roberts.Ambiguity Tolerance and Field Dependence as Predictors of Proficiency in English as a Second Language[J].Language Learning,1986(36):27-45.

[6] Cohen,V.Relationships Between Assessment Preferences,Test Anxiety,Learning Strategies,Motivation and Gender[D].Unpublished M.A.thesis.School of Education,Tel Aviv University,1995.

[7]Hansen,J.Field Dependence-independence and Language Testing:Evidence from Six Pacific Island Cultures[J].TESOL Quarterly,1984(18):311-324.

[8] Hansen,J.& C.Stansfield.The Relationship Between Field Dependent=Independent Cognitive Styles and Foreign Language Achievement[J].Language Learning,1981(31):349-367.

[9]Likert,R.A Technique for the Measurement of Attitudes[J].Arch Psychol,1932(140):1 - 55.

[10] Lu.,C.& H.K.Sucn.The Interaction Effect of Individual Characteristics and Assessment Format on the Result of Performance-based Assessment[R].Paper Presented attheAnnualMeetingoftheAmerican Educational Research Association,Atlanta,GA.,1993.

[11]Shohamy,E.Does the Testing Method Make a Difference?The Case of Reading Comprehension[J].Language Testing,1984(1):147 -170.

[12]Traub,R.E.On the Equivalence of the Traits Assessed by MultipleChoice and Constructed-Responsetests[G]//R.E.Bennett & W.C.Ward.(Eds.).Construction Versus Choice in Cognitive Measurement.Hillsdale,NJ:Erlbaum,1993:29-44.

[13] Zoller,U.& D.Ben-Chaim.Interaction Between Examination-type Anxiety State and Academic Achievement in College Science:An Action-oriented Research[J].Journal of Research in Science Teaching,1998(26):65-77.

[14] 张艳霞.大学英语口语考试中的测试焦虑研究[D].重庆大学硕士学位论文,2004.