语言系统演变的再认知

2015-11-14刘国辉

刘国辉

(上海海事大学 外国语学院,上海 201306)

1.引言

索绪尔提出了“语言是形式而不是实质”这一著名论断,并指出(索振羽,2005):(1)棋子的价值是由它在棋盘上的位置决定的,离开了它所在棋盘上的位置和下棋的一套规则,对下棋的人来说就毫无意义;在语言共时状态中,每个单位也都由于它跟其他各个单位的对立才有价值,离开了特定语言系统的孤立单位,对分析具体语言的分析者来说是毫无用处的;(2)棋子的价值与制作它的质料(substance)完全无关,且如果某个棋子的损坏或丢失,还可以换另一个,甚至可以用与棋子毫无相干的东西去代替它,只要赋予它跟原来那个棋子相同的价值,棋照常可以进行下去,语言系统中的单位价值也与构成它的质地无关。应该说,索绪尔对语言系统的整体观论述是有道理的。然而,这个系统是否能永久地维持下去以及与共时变异之关系同样关键。为此,笔者拟就语言系统演变提出自己的一点浅见,供对此感兴趣的读者参阅。

2.语言系统的生物属性

世界上的任何事物没有一成不变的,自然语言也不例外(Espranto人造世界语除外)。一般来说,只要具备一定的时间、一定的量度和一定的范围,语言演变(evolution)作为一种客观存在,不可避免。这种演变如同达尔文的生物进化,涉及三个机制(穆夫温,2012):一是自然选择机制,即适者生存;二是遗传机制,即保存那些赋予生存优势的基因及其变异,使适应能力更强的有机体产生更多的扩张;三是变异机制,变异在特征上可以有目的,也可以是盲目、随机的。正如达尔文1871年在其《人类的由来》(Descent of Man)中对生物演化和语言演化所做的比较,认为演变源于三个因素间的交互作用:选择、变异和复制再生。不管生物演变还是语言演变都涉及这三个因素,正是基于此,语言之所以改变主要是经由人在不同变体间做出选择,这些变体可能在词汇、发音或意义上相互竞争,也可能在更高层次的句型结构上表现。语料库研究已证实了演变是遗传性的(与语言习得相联系)、共享性的(与说话者的人际网络相联系)(Nevalainen,2004:16;Bergs,2005)。不过,穆夫温(2012:19-23)认为采用“演变”术语并不表示从一种不太令人满意的状态发展到令人满意状态的过程,也不是从简单的系统演变成较为复杂的系统,反之亦然。也就是说,语言演变没有目标,也不是对语言缺陷的一种修复,而是无意识的、相互作用的个体说话者在适应对方的或新的交际策略需要时“不完备复制”的结果。这种适应性就像生物学中的“扩展适应”(exaptation),说话者相互之间的适应以及他们各自不同的创新是在持续的、带来各种变化的物竞天择过程中形成的。这样,演变就是一段时间内一种语言(语言变体)长期的变化过程,其中包括一系列重构过程,如一些语言单位和语法规则的丢失、增加以及语言规则运用语境的添加,经过必要的修正从而使其趋向于简单化、普遍化或复杂化,从而导致其与最初形态越来越多的偏离。所谓“重构”(restructure)就是指一种语言机制或经常使用之语用原则的重新组合,这个过程实际上与生物学上的“基因重组”(genetic recombination)类似。重要区别在于语言的传递未必遵循父辈向子辈遗传的模式,因为语言基本的传递方向是横向传递,是易变的“多倍性染色体”(polyploidic),无论是个人还是群体对单个说话者的个体习语特征产生影响的人数是没有限制的。同时,穆夫温(2012:36)认为同一系统里的语言学特征相互间也会构成语言生态的一部分。删除、插入或修改一个变体将影响子系统中其他变体的分布,从而产生一个完全不同的系统。比如美式英语的音位系统在发音相同的两个词“latter”和“ladder”中分别加入闪音[D],这样就减弱了词义齿龈闭塞音[t,d]在词汇层面的语音分布,从而有助于将这一变体与其他变体区分开来。因此,在一些英语方言中“think”和“this”中没有齿间摩擦音/θ,δ/,也影响了齿龈闭塞音/t,d/的分布,从而使/t,d/比在其他方言中分布得更为广泛。这种情况下当“thigh”和“then”被无差别地读成“tie”和“den”时,人们更多地取决于语篇环境来区分单词“tie”和“thigh”以及“den”和“then”。在其他情况下,齿间摩擦音被读成了唇齿摩擦音/f,v/,因此“Ruth”和“roof”都读成了“roof”。为此,张普(2008a)认为语言的生存发展除了受外部的社会条件影响外,还受语言内部的发展规律制约,而内部发展规律的重要方面就是监测语言的生态“基因”。就词汇而言,描写和刻画每一个词语的生命曲线和生命周期,其中最重要的是描绘词语的“基因图谱”。这种“基因”既要监测语言的稳态部分,也要监测语言的动态部分,比如“客”作为“为一定目的奔走各地从事某种活动的人”这个义项,不能说是一个很能产的构词元素,现代汉语中这样的词有“旅客、游客、政客、刺客、镖客、侠客、掮客、香客”等,但是近年来忽然增产,“黑客、骇客、闪客、博客、播客、拍客、晒客”等等令人目不暇接,词语基因图谱也在变,甚至词语基因也在“转”“客”这种人甚至不必“奔走各地”(只在电脑前和网上),也不必非要“为一定目的”和“从事某种活动”,也许只为好玩、发泄或恶搞。

不过,语言和生物的相似性在很大程度上在于它们二者都会经历产生、发展、衰亡和死亡过程。近几十年来,语言的衰亡和消失正以前所未有的速度和规模在世界范围内发生。根据Krauss(1992)的统计显示,最近100年世界上近6000种语言中的90%都面临着灭绝的境地。而根据生物学家的统计,只有不到8%的哺乳动物和不到3%的鸟类陷入濒危的境地。也就是说,跟动物物种相比,人类语言死亡的规模和速度都是惊人的。而语言消亡主要有四种形式(Campbell& Muntzel,1989):突发性死亡、基本性语言死亡、渐进性语言死亡和从下至上或从上至下的语言死亡。至于语言消亡的原因,Edwards(1992)提出了一个模式,包括A和B两类范畴,其中A类范畴包含11项,分别为社会、心理、历史、政治、地理、教育、宗教和经济等,B类范畴则包括3项:使用者、语言和环境。两类范畴形成一个二维表,每一个交叉点产生一个元素,这样共得到33个元素。以这33个元素来反映语言死亡的原因,可归为两大类:一个是“微观变量”(micro-variable),即引起一个特定社区语言死亡的特定因素;另一个则是引起语言死亡的深层和更广泛的原因。

3.语言的宏观历时演变

语言演变从历时角度看,多为宏观性,即不是瞬间行为,而是一定的时间产物。正如 Dixon(1997)在其《语言兴衰论》中所提出的“间或打断的稳态趋同演变模型”(“聚变—裂变”模型),语言演变大部分时间处于聚变期,裂变仅仅是偶尔发生。也就是说,语言变化总体上是以趋向区域平衡的聚变为主,只有当大规模的移民潮发生,才涉及中断式的分化裂变或激变。古汉语一些语法范畴功能的演变就是一种聚变行为,如(张先坦,2007:71-72):

(1)恒之秬柸,是获是亩。(《诗·大雅·生民》)

(2)其能改者,反于中国,不齿三年。(周礼·秋官·大司寇)

(3)王燕,则诸侯毛。(《周礼·秋官·司仪》)

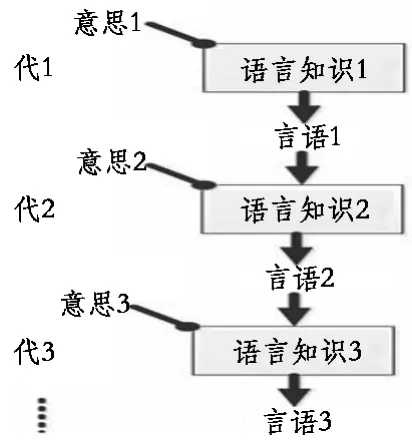

上述加点的名词在句中均直接作谓语,名词后可增加一个动词或前后可分别增加一个介词和动词,与名词构成“状述”结构。状语的语法意义表现为所增动词行为的依据,即(1)名词“亩”后可增加一动词“计”构成“亩计”的状述结构,状语“亩”表示所增动词“计”这一行为的依据;(2)名词“齿”前后分别可增加一介词“以”和动词“列”构成“以齿列”的状述结构,状语“以齿”表示所增动词“列”这一行为的依据;(3)名词“毛”前后可分别增加一介词“以”和动词“坐”构成“以毛坐”的状述结构,状语“以毛”表示所增动词“坐”这一行为的依据。然而,以上这种名词作谓语的现象很少见诸现代汉语之中。语言演变的过程实际上就是语言知识的传递或传承,如Kirby(1999)所言,若每个个体代表一代语言使用者,个体主要通过理解前一个体产生的意思来交际,如图1所示:

图1 垂直语言知识的传递

其中每个矩形表示一个个体通过学习前一代个体的言语获得语言知识并产生表达某些意思的言语供下一个个体来学习,这是一种垂直语言知识的传递。不过,还有水平传递,即同一代个体间的交流和倾斜传递,即上一代个体与非直系的下一代个体间的交流 如图2所示(其中实线箭头表示垂直传递,虚线箭头表示倾斜传递,点画线箭头表示水平传递)(龚涛等,2013):

图2 非垂直语言知识的传递

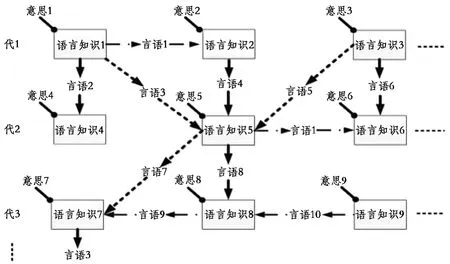

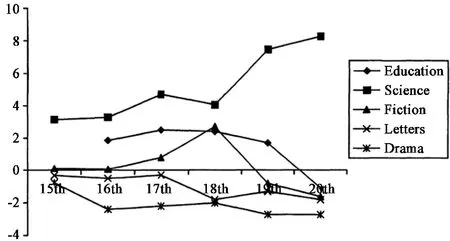

这种传递只要具备一定的时间、一定的量度和一定的范围,语言系统的整体演变不可避免。根据Gonzälez-älvarez & Perez-guerra(1998)对 15 -20 世纪英语演变的量化统计分析,很好地说明了这个问题。他们主要从五种不同文体(教育、科学、小说、戏剧和个人信函)和三个不同维度(1信息维度、2语境指称维度和3抽象维度)进行考察。因篇幅所限,在此从两个维度来具体看几个世纪以来这种演变:首先,信息维度。从15世纪到现在,五种不同文体的信息处理的确发生了变化。在15世纪时互动域(即个人信函和戏剧)和非互动域(即科学和小说)之间的分裂非常明显。该维度方面的科学发展则非常值得关注,15和18世纪科学语篇的信息适度,16和17世纪的科学语篇呈现明显变化并涉及非互动域,而20世纪科学语篇则在五种不同文体中显示出最大量的信息表征,如图3所示:

图3 五个世纪以来五种不同文体的信息维度演变

从抽象度看这些不同文体几个世纪以来的演化。除科学外,整个15世纪其他领域都基本相似,处于相对抽象状态。最显著的是几乎所有领域都朝一个单一方向发展:15至16世纪整个变化方向朝不那么抽象状态发展,因而多呈现口语化色彩。然而,17世纪时则略微返回到较抽象维度上。科学则展示出与其他领域不同的轨迹,从16世纪开始稳定而持续地向高频使用抽象手法方面前行,而现代教育、小说、戏剧和个人信函则出现了明显的非抽象化状态,如图4所示:

图4 五个世纪以来五种不同文体的抽象维度演变

以上不同域在两个不同维度方面实际上都出现了不同程度的演变态势或变化,可归纳为两个方面:(1)就信息维度而言,两个互动领域(戏剧和个人信函)在中古英语时与非互动领域(科学和教育)明显不同,反映了两个不同领域之间不同的交际目的和使用环境。(2)从15世纪到17世纪的演化看,戏剧沿着三个不同维度朝更口语化方向发生了明显转变。而科学模式几乎以相同方式发展,就抽象度而言,较少整合,较少详尽指称,而朝非人称风格方面稳定向前。与此相反,教育和小说似乎出现了朝更书面语方向的转化,明显与口语不同,较多使用详尽指称和抽象表征。一句话,科学和戏剧朝更口语化方面发展,而教育和小说则朝更书面语方向发展。这说明科学和戏剧这样高深和高雅的东西需要普及,以便进入百姓视野,而教育和小说这样的大众化领域则需要高档次化,以便进入高雅状态。不过,语言的演化是很复杂的,原因多方面,地理环境是一个重要因素。比如(李如龙,1999)我国东南各省诸方言大多是唐宋之前形成并定型,1000年前北方汉人先后陆续入住这些“蛮荒”之地,由于山川阻绝,定居之后不同地方不同时期来的人各自保留了原住地的不同口音。这样,南来移民和少数民族原住民不可避免地发生民族融合之后,势必吸收了某些古代南方民族的语言成分。方言形成之后,各方言区与官话地区的直接往来有多有少,各方言与外族语言之间相互接触的深度和广度也各不相同,以至于东南各省方言保留古代语言成分多,吸收其他民族语言成分多。吴语就走合拼简化的路(-p、-t、-k→?),而部分赣方言则走浊音化的路:-t→ -tn、-k→ -ko(余干),-t→ -l(都昌),-p→-m(光泽)-p→ -i(阳新)-t→ -e(新余)-k→-u(秀篆)。

4.语言的微观共时变异

在社会语言学的语言变异研究之前,过去的研究一般都把语言变异看作是偶然、孤立的现象,是特殊的外在社会环境所造成的对语言结构系统的干扰。因此,在语言学理论中语言变异是没有地位的。与此相应的语言学理论也只是静态、封闭的系统,由一些确定的范畴和规则组成。然而,这些一成不变的范畴和规则却与语言现实存在很大距离,这样语言学理论被迫建立在忽略语言变异的比较抽象的认识层面上(徐大明,2006:4)。也就是说,在语言学史上的大部分时间里语言学家都在回避语言变异现象,认为最重要的工作是从纷繁的语言材料中抽象出整齐划一的条条框框,这样语言描写的成果基本上排除了变异的内容,语言学理论似乎只关心脱离了变异的语言结构规律(同上:2)。20世纪60年代早期Chomsky(1961)也为此进行了辩护,认为假如存在语法变异,我们总会设法利用各种语法结构特征去解读它,或利用完好的话语去进行类比。然而,却没有对完好的语法结构这样处理。下面的(4a)在语法规则违反上不如(4c)极端,同时(4a)也不像(4b)那样严格符合语言规则。这样,(4b)最合法,(4c)最不合法,(4a)次之。

(4)a.?A grief ago;perform leisure;golf plays John;colorless green ideas sleep furiously;misery loves company;John frightens sincerity;what did you do to the book,understand it?

b.a year ago;perform the task;John plays golf;revolutionary new ideas appear infrequently;John loves company;sincerity frightens John;what did you do to the book,frighten it?

c.* a the ago;perform compel;golf plays aggressive;furiously sleep ideas green

colorless;abundant loves company;John sincerity frightens;what did you do

to the book,justice it?

为此,Chomsky(同上)试图通过给每串语言结构一个语法度、语法偏离和偏离方式的描写以建构他的语法度概念,这就出现了不同程度的语法合法性。最合法状态也许就是张普(2008b)所言的语言稳态,是语言应用中的常态,也是语言的健康态。这种语言稳态部分具有有序性和普适性,比如石毓智(2002)提到的人类语言两种基本语序SVO和SOV就是。从共时角度看,SVO型语言往往没有丰富的形态标记系统,主要依靠分析式手段来表示各种语法范畴,充分利用语序而不是形态来标识句子的主要语法成分“主语”和“宾语”。而SOV型的语言往往具有复杂的形态标记系统,倾向于用形态手段来表示各种语法范畴,它们通常用“主格”和“宾格”标记来标识句子的基本成分。不过,张普(2008a)认为要考察清楚通用语言的词语及其用字真实使用状态,首先得把词语及其用字的稳态部分与动态部分分开。以国家语言资源监测与研究中心公布的两年考察结果为例:2005年的总词种数是1,651,749词种,2006年的是2,022,273词种,但两年里共用的只有586,161词种,也就是词语两年的稳定程度分别只占28.99%(2006)和35.49%(2005),其中高稳定的部分更少,覆盖率达到95%的只有26,656词种(2006)和24,787词种(2005),而覆盖90%语料的词种数只有12,207种(2006)和11,213种(2005)。两年里出现频次在100次以上的词种覆盖了98%以上 。因此,大量的100多万的词种实际上是不稳定的,只覆盖2%以下,却包含了正在发生、生长、壮大的语言生态,而覆盖了语言使用98%以上的词种数只有几万,它们却是语言的稳态部分,高稳态部分只有1、2万词种。

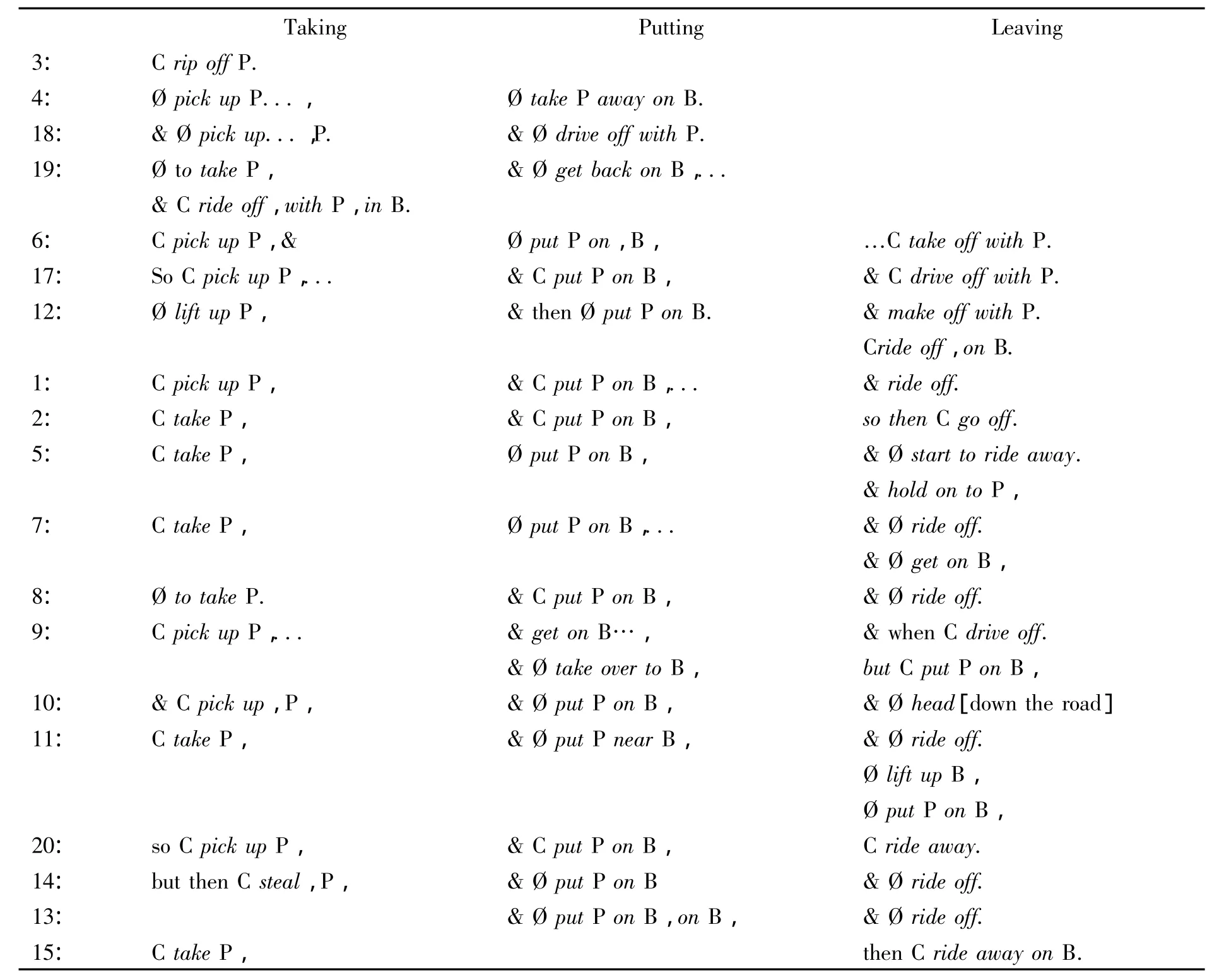

然而,语言的共时微观变异是随时随地存在的客观事实。没有人能用人类或语言的普遍特征来说明语言变化史和进化的起点(Meillet,1926:17),这就是所谓的“偶然原则”(Principleof Contingency)。这种变异可能是由于不同人对同一情境的不同识解或概念化所致,即说话者所选词汇和构式往往基于他以前在其他交际中所用,以为当前交际服务。但没有两次经验完全相同的,所选词汇和构式也不一定能准确描述当前交际经验的识解定位。听话者不可能看懂说话者的心思,听话者就像说话者一样有自己的不同情境识解。这样,任何一个情境的识解基本上都是不确定的,交际双方都得依赖他们此前的情境经验或经历。下面是“梨故事”中言语表征最复杂的事件(情境C5——当男孩在树下拿走梨筐并把它放到自己的自行车上,然后骑走),其所涉语言如表1所示(Croft,2000:99-144):

其中五个表征使用了一个离去动词和一个工具,以表明骑车人把梨带走了,并把梨放到了自行车上。还有一个表征用“take”带宾语“the whole basket”,小品词“away”表征离去子事件,短语“on his bicycle”表征“put”子事件(把梨筐放在自行车上)。不管如何,所有参与者都关注到了“take”、“put”和“leave”子事件。也就是说,这些子事件对所有参与者来说都是凸显的,即便参与者用单一小句或带“with”的短语来表征这些子事件。其中词汇化和语法化作为语言演变的两个重要途径不得不考虑(Heine,2003),前者从共时角度看,是指概念表征式和句法之间联系的程度以及这种联系性如何被形式化(布林顿、特劳戈特,2013:28-30)。比如绝大多数欧洲语言、汉语、芬兰-乌戈尔语、奥吉布瓦语等,以一个单一的动词词根(或词素)同运动方式一起编码(或词汇化)典型的运动事件,并用小品词或词缀等动词的一个“卫星”成分来表达运动路径,英语的“The bottle floated into the cave”就是这种表达:方式(floated)与抽象动词MOVE合并,而路径(into the cave)则被单独突显。“The bottle entered into the cave floating”虽可说,但不通俗,视角也不同(“The bottle”以施事形式出现)。类似表示状态处所的也有出现,如“The rope hung across the canyon”(即 the rope was at the canyon in a hanging manner,突显方式)。这样,说话者注重叙事过程中沿路径进行的动态活动还有很多,如“creep、glide、clamber、spring”等(Talmy,2000)。后者从共时角度看,主要是一个形态句法的话语语用现象,可以从某一时刻语言使用的动态模式视角来研究(布林顿、特劳戈特,2013:35):

表1 C5情境的言语表征变异

(5)a.I think thatexercise is really beneficial.

b.I thinkexercise is really beneficial.

c.Exercise is really beneficial,I think.

频率/第一人称主语/缺少“that”的补语和形式语法化之间有着直接的关联。像(5a)的“I think that[Clause]”和(5 b,c)的“I think Φ”包含“认知插入语”句子之间的共时关系时,这个插入语是主句的语法化版本(简化的或更繁杂的)。也就是说,(5 b,c)中的“I think”经历了去范畴化,从带补语“名词 +动词”序列到一个具有不同分布特征的单一小品词。存在主句结构和补语从句结构的颠倒,最初的补语从句被重新分析为主句,最初的主句现在作插入性外接语。这样,原有形式和新现形式可能会在同一个说话者或同一个社区中共存,更贴切的表达式是 A>A~B>B(Hopper,2003:49)。我们虽无法知晓语言变化是否有方向、有目的或是否存在进步,但至少出现了拉斯所区分的两种语言变化:一种是转移,另一种是替代。前者从A变到B或从A转移到了B。而替代则强调位置在系统中的稳定性,把从A变到B看成是B取代了A原来的位置。替代并不能充分代表变化的所有形式,而转移可能是一种基本的变化机制。实际上,任何体现为自然语言的语言系统都是一个“有序异质体(Weinreich,et al.1968)。因此,徐大明(2006:10 -11)认为追求无序同质语言系统的努力是徒劳的。任何自立自足、同质完形的语言系统描写都是在一定的认知水平上的一种抽象,以忽视一部分语言事实为代价。从认知角度看,同质性描写的抽象是不可避免的,也有积极意义。但只依靠这些描写来了解和认识语言必然导致片面的和僵化的认识。所以有必要发展对语言系统的异质性研究,以补充对于语言同质性的单方面认识。也就是说,同质与异质两种研究今天看来并不那么对立,比如Labov(1994)重新评价了说话者语感的作用,一些变异研究者也不同程度地将形式语言学理论框架运用到语言变异研究中去,如 Henry(1995)和 Kroch&Taylor(1997)。正如Henry(2002)所指出的,理想化可能是科学研究所必需的,但这种理想化不应当改变研究对象的根本性质为前提。此外,语言系统虽体现为一个动态整合体,但内部各个层面、维度或视点不可能自足,都存在一定的不足或局限,它们之间需要一种动态补充和完善,以满足语言表征的不同需求。若词汇层面表征不清楚,那一定需要句法层面协助,若句法层面还不能解决问题,语篇层面得发挥其应用的特殊功能。正如Frajzyngier&Shay(2003)所言,系统互动需要某个给定功能域的编码手段存在互补功能:若功能(F1)通过一种手段(M1)进行编码,那么在同一个结构的同一个功能域中不能再通过另一个手段(M2)来编码。若一个功能域中几个编码手段都有功能,那么这些手段之间呈互补分布,即每个手段编码不同的次域。比如英语副词短语中就存在词汇和句法手段互补问题,时间名词都是先天的时间副词,其前面一般不必用介词,如“Last time I went to work was Monday night”。但若结构想把副词放在焦点位置,那就要在前面放置介词,如“On Monday[not some other day],I worked all morning.”若每个功能属于不同功能域,那么单一编码手段可能有多个功能,比如在命题域中英语“that”的语音形式可作指示名词,而在指称域中它作限定词,在情态域中它作模态补语成分。也就是说,“that”在语言中有多功能,但在每一个功能域中只能担当一个功能。又比如某些语言中修饰语的功能可能还没有词汇化,这样就没有形容词或副词。为此,不得不期待句法结构的功能来编码名词和动词的修饰问题。若编码手段不能或无法满足变化不定、纷繁复杂的外部世界和内部世界,从而失去语言应有的表征功能。因此,语言系统必须按照表征之需进行一定程度的变通处理,即以变对变,做到万物于手掌之中。

5.微观共时变异的约定俗成

语言的微观共时变异不是某个人随便搞定的,它既需要一个过程,也需要一个约定俗成行为。比如当前风靡我国的热词“Tuhao土豪”与“Dama大妈”有望以单词形式在2015年收入英国的《牛津英语词典》。它们的出现、扩散与最终认可接纳不是某个人的随意所为,而是一定时间、一定区域和一定程度的应用而致。也就是说,它们大致经历了两个阶段(Steels,2005):第一阶段是命名阶段:(1)创新(Invention)。若需要一个新名时,说话者能够提出来并能将其与他所需要关注的对象联系起来;(2)采纳(Adoption)。当听话者遇到这个新词时,他能够在关注和互动后将其与所指对象联系起来;(3)优选(Alignment)。当新名得到认可并运用成功时,强化这种行为。第二阶段是通过命名来建构范畴,个别物体命名之后需要对一类物体进行不同定位,即区别性范畴,以建构此类物体库。同样需要三个过程:(1)创新。当说话者需要一个新范畴时,他能够提出来并增添到已有范畴库中;(2)采纳。听话者需要一个新范畴,因为现有语言范畴无法解决;(3)优选。跟踪并选择语言中的成功范畴。这种约定俗成是一种不自觉行为,因为字词可以表示任何事物,使用它们的人之所以让其表示它们的意思,是因为不知不觉地人们就决定了,这就是我们要它们表示的意思。我们完全可以使用这些词去表示别的意思或像外国人那样,用完全不同的词来表示同样的意思(刘易斯,2009:5,50):所谓约定就是某一人群P成员的行为具有某种规律性R;其成员是一个重复出现的场合S的行为方,这种规律性成为约定的条件是,在P成员中所发生的任一S的例子中,如果且只有如果

(1)每个人都遵循R;

(2)每个人都预期其他每个人都遵循R;

(3)每个人都更喜欢遵循R,条件是其他人也这么做,因为S是一个协调问题,而且对R的步调一致的遵循是S的一个真协调平衡。

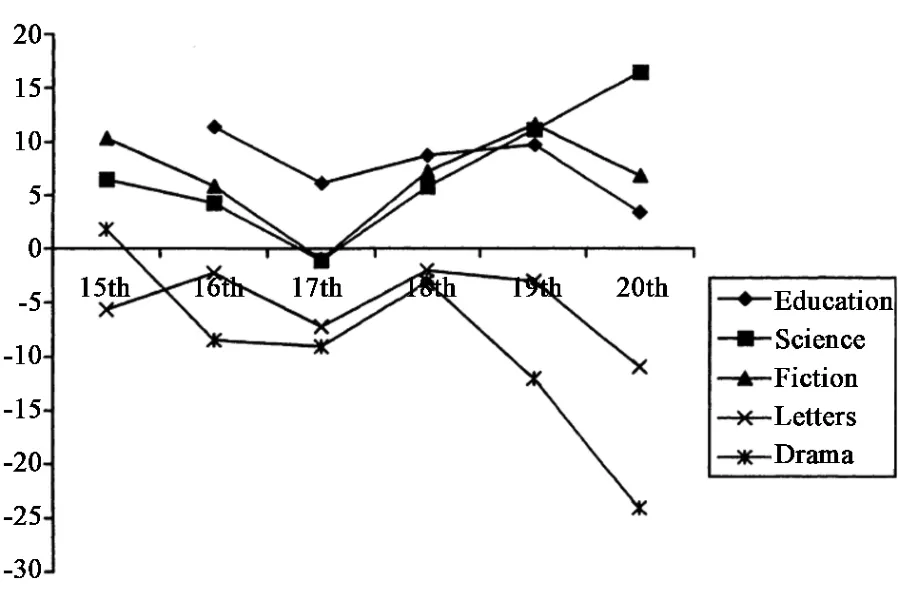

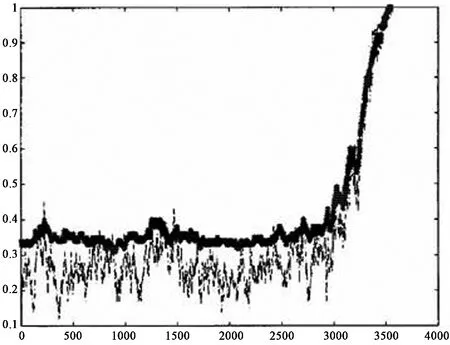

就任何可能的语言约定而言,任何一个人只要他是人群P中的一员,而是语言约定的参与者,那他就必须了解那些约定到底是什么。如果任何一个规律性R是P中的一个语言约定的话,那么P中的任何一个正常成员都必须有理由相信R满足了约定的定义条件(同上:76)。当然,这个约定一定需要一个量度的支持,比如Ke,et al.(2002)从词汇模式选择角度记录了听/说矩阵相似度虚线和交流成功率实线随交流次数的变化状况,如图5所示:

图5 词汇模式量化与约定俗成

其横坐标表示交流次数,纵坐标表示成功率/相似度,实线为交流成功率,虚线为听/说矩阵相似度。此次模拟10个个体进行交流,不同意思和言语的个数分别为3,在成功或失败的交流中个体对矩阵中有关数值的调整幅度为0.2。在模拟的初期阶段由于个体听/说矩阵中的数值是随机设定的,听/说矩阵相似度非常低,基于此随机矩阵的交流多数是失败的,所以交流成功率也非常低,然而在经过3000次左右的交流后,个体对各自听/说矩阵持续调整的累计结果使得听/说矩阵的相似度和交流成功率很快由低数值增长到1左右,表明此时个体的听说矩阵已经变得几乎一样了,即所有个体开始用一套自发约定的意思来表达。表明在没有预先指定的情况下依靠个体的处理机制和反复交流一套共同词汇,可自发的涌现。这很好地演示了一个约定俗成的过程,很多语言形式都是通过这种方式在不同语言中逐步形成的,并不需要预先规定。

6.结语

根据以上初步讨论,笔者认为宏观历时演变总是以微观共时变异为基础,若没有共时,不可能有历时的存在。同时,共时变异是渐进性的,以点带面式进行的,能很好地诠释语言系统的动态整合性。此外,共时变异作为语言演变的一种初始态,是一种约定俗成行为,不存在“正确”与“错误”之别,只存在“合适”或“得体”与否。源于具体语境、特定效果的语用修辞手段使用就是,如“他喝/吞/咽/嚼/啃了三碗饭”代替通用的“他吃了三碗饭”。这些特殊表征经过一段时间和一定范围的重复使用之后会慢慢固化下来,形成某种构式表征。这种构式表征再经过不断的整合或压制,可能出现三种不同分化状:有的彻底虚脱了,只留下一个空架子,处于虚化状;有的可能再具象,与具体事物相连,处于物化状;有的则将形式与内容进行“打包式”处理,一起保留下来,即进入习语状。

[1]Bergs,A.Social Networks and Historical Sociolinguistics:Studies in Morphosyntactic Variation in the Paston Letters(1421-1503)[M].Berlin and New York:Mouton de Gruyter,2005.

[2]Campbell,L.& M.Muntzel.The Structural Consequences of Language Death[C]//N.C.DorianInvestigating Obsolescence. Cambridge:Cambridge UniversityPress,1989:181-196.

[3]Chomsky,N.Some Methodological Remarks on Generative Grammar[J].Word,1961,17(2):219 - 239.

[4]Croft,W.Explaining Language Change:An Evolutionary Approach[M].London:Longman,2000.

[5]Dixon,R.The Rise and Fall of Language[M].Cambridge:Cambridge University Press,1997.

[6]Edwards,W.Sociolinguistic Behavior in a Detroit Innercity Black Neighborhood[J].Language in Society,1992(21):93-115.

[7]Frajzyngier,Z.& E.Shay.Explaining Language Structure Through System Interaction[M].(Typological studies in language 55)Amsterdam:John Benjamins,2003.

[9]Heine,B.Grammaticalization[C]//B.D.Joseph& R.D. Janda.TheHandbookofHistoricalLinguistics.Malden,MA:Blackwell,2003:575 -601.

[10] Henry,A.Bel fast English and Standard English:Dialect Variation and Parameter Setting[M].New York:Oxford University Press,1995.

[11]Henry,A.Variation and Syntactical Theory[M]//J.K. Chambers, et al.The Handbook of Language Variation and Change.Oxford:Blackwell,2002:267-282.

[12] Hopper,P.J.& E.C.Traugott.Grammaticalization[M].Cambridge:Cambridge University Press,2003.

[13]Ke,J.Y.et al.Self-Organization and Selection in the Emergence of Vocabulary[J].Complexity,2002,7(3):41-54.

[14] Kirby,S.Function,Selection and Innateness:The Emergence of Language Universals[M].Oxford:Oxford University Press,1999.

[15] Krauss,M.The World’s Language in Crisis[J].Language,1992(68):4 -10.

[16] Kroch,A.& A.Taylor.Verb Movement in Old and Middle English:Dialect Variation and Language Contact[M]//A.van Kemenade& N.Vincent.Parameters of MorphosyntacticChange. Cambridge: Cambridge University Press,1997:297-325.

[17] Labov,W.Principles of Language Change,Vol.1:InternalFactors[M]. Oxford and Cambridge:Blackwell,1994.

[18] Meillet, A.Linguistique Historique et LinguistiqueGénérale[M].H.Champion,1926.

[19]Nevalainen,T.Three Perspectives on Grammaticalization:Lexico-Gammar,Corpora and Historical Linguistics[M]//H.Lindquist & C. Mair.CorpusApproachesto GrammaticalizationinEnglish. Amsterdam and Philadelphia:John Benjamins,2004:1 -31.

[20] Steels,L.The Emergence and Evolution of Linguistic Structure:From Lexical to Grammatical Communication Systems[J].Connection Science,2005(3 - 4):213-230.

[21]Talmy,L.Toward a Cognitive Semantics[M].2 vols.Cambridge,MA:MIT Press,2000.

[22]Wang,W.S - Y.Competing Changes As a Cause of Residue[J].Language,1991(45):9 - 25.

[23]Weinreich,U.et al.Empirical Foundations for a Theory of Language Change[M]//W.P.Lehmann & Y.MalkielDirections for Historical Linguistics. Austin,TX:University of Texas Press,1968:95 -188.

[24]布林顿·特劳戈特.词汇化与语言演变[M].罗耀华,等译.北京:商务印书馆,2013.

[25]龚涛,等.用计算机模拟研究语言演化[J].语言科学,2013(1):82-100.

[26]李如龙,论汉语方言语音的演变[J].语言研究,1999(1):102-113.

[27]刘易斯.约定论:一份哲学上的考量[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2009.

[28]穆夫温.语言演化生态学[M].郭嘉,等译.北京:商务印书馆,2012.

[29]石毓智.论语言的基本语序对其语法系统的影响——兼论现代汉语句子组织信息的原则形成的历史动因[J].外国语,2002(1):17-27.

[30]索振羽.德·索绪尔的语言价值理论[C]//赵蓉晖.索绪尔研究在中国.北京:商务印书馆,2005:277-289.

[31]徐大明.语言变异与变化[M].上海:上海教育出版社,2006.

[32]张普.论语言的动态[J].长江学术,2008a(1):1-9.

[33]张普.论语言的稳态[J].郑州大学学报(哲社版),2008b(2):105-109.

[34]张先坦.古今汉语语法比较概要[M].成都:四川出版集团巴蜀书社,2007.