语言表征的认知拓扑性质

2015-11-14华鸿燕

华鸿燕

(郑州升达经贸管理学院,河南 郑州 451191)

1.引言

语言表征的独创性往往是无师自通。通过这类语言现象,我们看到了语言独创性的本质。也就是说,纵然语言表达丰富多样,体现了变换性,但始终是对同一情景的表征,因而体现了“变化中的不变性”这一拓扑性质。本文研究语言表征的认知过程,主要的理论机制来自拓扑学的“变化中的不变性”理论。语言的表征既有不变的因素,也有变化的因素,是一个拓扑变化的过程,希望这一新的切入维度能让语言表征的认知研究获得一些新的启示。

2.拓扑性质:变化中的不变性

作为数学的一个分支,拓扑学(Topology)是研究空间关系的学科,其研究对象叫作拓扑空间。拓扑空间是拓扑学研究中最核心的一个概念,它能够在闭合状态下连续运动而保持基本形状不变。拓扑空间的这种变形叫作拓扑变换(阿姆斯特朗,1983;阿诺德,1980),这一变化过程所体现出来的属性称之为拓扑性质。拓扑性质具有很强的解释力,已与很多学科相结合来构建其学科理论框架,如力学、心理学、经济学等,而且在这些学科中主要运用的是变化中的不变性这一拓扑性质。近几年,拓扑研究范式倍受人文学科的青睐,如美国著名语言学家、翻译家Steiner(2001)率先提出“文化的拓扑性质”,他认为正是文化中的不变因素为其传播提供了可能;目前随着认知科学的发展,尤其是认知语言学关于汇聚的证据这一原则的指导,拓扑学也逐渐走入语言学研究的视野。拓扑学与语言学研究的结合为语言的认知研究提供了一些新的思路,国内语言学家徐盛桓在这方面做出了引导,他从拓扑的视角论述了视觉隐喻生成的认知过程。本文结合认知语言学的语言观,对语言表征提出一种新的观点:语言表征是关于物理世界这一客观存在的表征,表征的过程既存在着衡量的因素又存在着变量的因素,故而是一个拓扑转换的过程。以下我们将结合具体概念和实例阐释语言表征的这一拓扑过程。

3.物理世界、心智、语言的内在拓扑性

认知语言学是认知科学思潮影响下语言研究的一种新路径,其哲学基础是经验现实主义认识论,反映在语言观上是说语言是认知能力的一部分,它的形成是物理世界、心智共同作用的涌现的结果。因此,认知视域下的语言研究沿着“现实——认知——语言”的基本思路。对于语言的这种认知观,不同的学者做出了不同的解读,但本质是一样的。沈家煊(2008)在《三个世界》一文指出“认知语言学”的核心观点就是:语言世界不是直接对应于物理世界,而是有一个心理世界作为中介。文旭、匡芳涛(2004)在《语言空间系统的认知阐释》一文认为:语言系统的产生经历了物理空间、认知空间、语言空间的过程;徐盛桓(2011)在心智哲学与语言的系列研究中提出了语言研究的三个立足点:语言最基本的性质是基于心智的;感觉信息的表达是语言运用的基础;语言表征的是心理表征。石毓智(2001)在《汉语语法化的历程——形态句法发展的动因和机制》中提出了“语言同现实的同构性”这一假说。

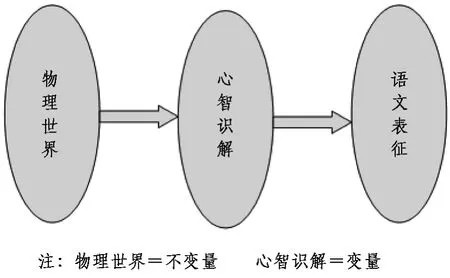

由此观之,物理世界、心智与语言是紧密联系的三个概念,语言的表征经历了物理世界、心智、语言的认知过程。在这个过程中,物理世界是一个客观存在,不以人的自由意志而转移,故在拓扑学看来可视为一个恒定不变的因素;语言必须通过心智的认知操作这一动态的过程才能表征物理世界;这一“动态”似乎启发我们语言表征是一门变通的艺术,它既有不变性,也有可变性,体现了拓扑变换。这一变化中的“恒量”是客观世界,“变量”是识解或概念化的认知操作过程,因此我们认为在语言表征的三个关键程序,即物理世界、心智和语言之间存在内在的拓扑性质。也即是说,语言表征中除了传达恒量——不变的物理世界外,还充斥着一个变量,即心智的认知操作——识解这一可变因素。粗略来说,识解强调的是面对一个情景,倘若采用不同的识解方式,投射到语言上就会产生不同的语言形式。引言部分,“好朋友”体现了儿童对“蔬菜”的识解方式;“航船”、“朝日”和“婴儿”是毛泽东主席对“革命高潮”的独特识解;而“白玉盘”、“瑶台镜”则是诗人对月亮的不同识解的结果。再看下面两则例子,对同一物理情景,不同的识解方式在语篇层次所体现的语言表征迥异:

(1)玛丽住在湖北汉口江汉路207号。

Mary lived at 207 Jianghan Rd,Hankou,Hubei.

(2)儿童在游戏,车辆请缓行。

SLOW,CHILDREN AT PIAY。

例(1)、(2)两种不同的语篇模式反映出中国人与英美人不同的识解方式。

拓扑学研究拓扑空间在弹性变形中保持不变的性质即变化中的不变性,我们发现这一点与语言表征的过程具有相似性。就语言研究来说,不管语言的表征如何迥异,始终是对物理情景的刻画,如上述这些例子所讲。因此,从广义上来说,物理世界、心智和语言之间存在着内在的拓扑性;语言和物理世界处于同胚(homeomorphism)共相的关系;语言的种种表征是基于共相的物理世界的同胚变形,即便是语言表达经过改动、变通、删减等一系列转化和修正后,语言主体仍能理解所刻画的物理世界这一恒定不变的常量。

4.语言表征的认知拓扑过程

4.1 语言拓扑性中的恒量和变量:物理世界和识解

语言表征的过程是一个拓扑变换的过程,这一点在认知语言学里得到有力的佐证。认知语言学作为语言研究的一种新范式坚持“人类中心主义”,并认为作为认知主体的人不是一个被动的接受者,而是一个主动的施动者。这一“主动”其实体现了作为认知主体的人的心智的能动作用,其本质在于丰富多样的识解维度。语言是认知机制和客观的物理世界共同作用的产物,认知的过程是一个动态的变化的过程,在语言产生的认知过程中最核心的因素是识解这个变量;物理世界是客观存在,是一个恒定不变的常量。语言的表征是认知主体在遵循客观物理世界的拓扑结构的基础上经由心智的认知识解的拓扑变化的过程。我们可用下图1标明这一过程:

图1

这一拓扑过程,用认知语言学的话来讲,强调了心智在语言表征过程中的重要作用,并以某种方式对物理世界的经验进行概念化。这样语言表征的许多方面,特别是语法结构、词语以及语法的曲折变化等,就可以看成是对物理世界经验的编码。这里“以某种方式进行概念化”即是识解,识解是一个动态的多维的过程,对它的分析有助于窥探语言表征的拓扑变化过程中“变量”是“如何”变和“怎样”变的。

4.2 语言拓扑变化中的核心环节:识解

“世界的意义不仅取决于它的内容和实体,它还有赖于组织和操控它的秩序。”(赵敦华,2000)在语言研究看来,语言主体在注重客观物理世界的同时,还要关注怎样识解这一物理世界并对之进行语码化。

识解是语言运作的基本程序,与语言活动密切相关,凡是语言的皆是识解的。在认知语言学的定义下,识解体现为一种认知能力;具体来说是以变化的方式理解同一情景的能力,这种能力作用到语言活动中就表现为不同的语言现象,正如在引言部分语言活动者对“蔬菜”、“革命高潮”、“明月”和“愁绪”的不同识解而形成的不同的表征。因此,从拓扑学的视角来看,心智的认知操作—识解在语言表征的拓扑变化中充当变量。

识解或识解方式在语言学研究中不作区分,它与人们的心理反应以及大脑认知机制有关,因而是一个动态的开放的范畴。既然是动态的开放的,也就没有必要去严格规定它应包括的具体维度。目前对识解的研究主要集中在对其方式的描述上,如Lakoff& Johnson(1980)、Langacker(1987)、Talmy(1988)、David Lee(2001)、Croft& Cruse(2004)等分别对识解的层次做出解释:Lakoff&Johnson认为隐喻(metaphor)是识解的一种方式;Langacker认为识解应从详细程度、选择、图形—背景、视角、突显等角度加以考虑 (文旭,2007);Talmy从认知语义学的视角出发,认为识解可分为以下几个方式:结构图式化、注意的发展、注意的分布和语力;Lee、Croft&Cruse也给出了自己对识解维度的看法,这里不再赘述。本文综合以上学者对识解的认识,从详略度、视角、突显、辖域对识解作为语言表征的变量本质进行阐释。

4.2.2.1 详略度

对同一事物进行认知考察可从不同的详略层次展开,可以抽象和广泛,也可以精细和具体,反映在语言表征上就会有具体明确的语言表征和含糊抽象的语言表征之分。请看下例:

(3)a.梅雨潭闪闪的绿色招引着我们;我们开始追逐她那离合的神光了。

b.这平铺着,厚积着的绿,着实可爱。她松松地皱缬着,像少妇拖着的裙幅;她轻轻地摆弄着,像跳动的初恋的处女的心;她滑滑的明亮着,像涂了“明油”一般,有鸡蛋清那样软,那样嫩,令人想着所曾触过的最嫩的皮肤;她又不杂些儿法滓,宛然一块温润的碧玉,只清清的一色——但你却看不透她!

例(3)来自朱自清的《绿》。同是描写“绿”,a句的描写很宽泛,概述了“绿”的神韵;b是从姿态、神情、色泽、韧度对“绿”的神韵进行一个多模态的刻画,这两例的对比充分证实了详略度在语言表征中的体现。

4.2.2 视角

在语言研究中,“视角”指语言表述的立足点,也指言语活动的主体所处的位置和立场。认知语言学对这一概念的描述是这样的:“心理上观察某一事物或场景的位置,涉及诸如位置、距离和方式等因素”(Talmy,1988)。认知主体不同,所持的立场也各异,这些不同的认知途径在语言中自然有不同的表达形式。如,同是描写庐山,李白视角下的庐山是这样一幅全景:“日照香炉生紫烟,遥看瀑布挂前川。飞流直下三千尺,疑是银河落九天”,而苏轼的“横看成岭侧成峰,远近高低各不同。不识庐山真面目,只缘身在此山中”则体现了庐山内部的朦胧美。笔者依据自己的亲身经历再举一例:

(4)儿子:“妈妈!爸爸用脚把我绊倒了。”

老公:“我没有,是他自己绊在我脚上的。”

我们观察和描写万事万物,最典型的角度就是从自身出发,例(4)就是最好的证明,即儿子和丈夫都是从自身的视角来描写同样一件事。

4.2.3 突显

“突显”来自于心理学上的“图形-背景”,这一术语是说人类在认知行为中总是将注意力锁定在事物的某一部分。认知语言学认为语言是认知能力的一部分,突显这种能力当然也会在语言表征中反映出来。几乎所有的语言现象都与突显有直接或间接的关系,如“失足妇女”和“卖淫女”突显点就不同,同样“城市美容师”和“清洁工”的着眼点也各异,这样的语言表征更多地体现出说话人站在特定立场上对于某一事件的注意焦点。古诗《青玉案》中对“愁绪”的描写也突显了不同的注意焦点:“闲愁”之“多”、“乱”和“不断”分别以“烟草”、“风絮”和“黄时雨”加以表征。再看下例:

(5)中国原子弹日记:邱小姐在梳妆台8点钟梳辫子。(中国青年报,2011)

这里对原子弹的称呼——邱小姐(“邱”与“球”谐音)体现了对原子弹形状的注意,因为原子弹是球形的,故命名为老邱,爱称为“邱小姐”;再者,原子弹周围有好多导火索,又细又长类似女人的发丝,故“梳辫子”这一语言表征就突显了原子弹导火索的特征。

4.2.4 辖域

王寅(2008)指出:辖域与我们常说的百科性背景知识有关。语言深深扎根于一个民族的文化习俗和历史之中,语言活动必定要涉及这些背景知识。举一个简单的例子,新常态下习近平主席提出了“一带一路”这一重大发展战略理念。对这一理念的理解不仅需要启动古代背景,而且需要启动时代背景,从而对这一发展机制的理解注入新的内涵和活力。另外,对流行新词“任性”的理解也需要激活相关的背景知识。

下面以委婉语为例,阐明语言表征中辖域所发挥的作用。认知主体在某一辖域内生成委婉表达时候,需要具有相关经验和一定的背景知识,比如英语中有关死亡委婉语的生成与理解就涉及了相关的宗教文化背景知识。

(6)to return to the dust

(7)to pay the debt of nature

(8)to be called to God for the final summons

(9)the last judgment

例(6)、(7)、(8)、(9)均激活死亡认知域中的宗教辖域,生成或理解这些委婉表达均要涉及相关宗教背景知识。相对而言,中国的道教认为,人可以通过修炼长生不死,得道成仙。因此,汉语中就有“仙逝”、“仙游”、“仙去”等委婉表达。另外,由于深受印度佛教的影响,人们往往认为神仙住在西方的天空,因此把死亡婉言为“上西天”“归西”“升天”等。

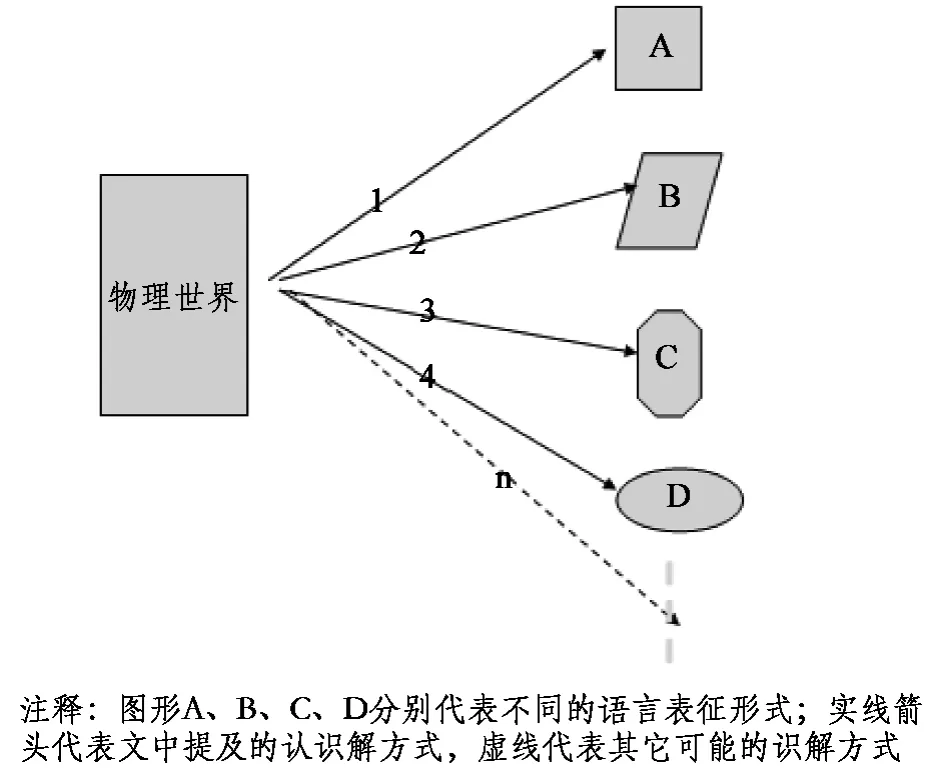

以上我们探讨了识解的动态本质,从不同的维度阐释了识解这一变量的丰富内涵以及对语言表征的影响。识解是人类用不同的方式来理解并表达同一情景的能力。“不同的方式”和“同一情景”既体现了语言表征的拓扑变化性质,同时也体现了识解的认知拓扑性。基于同一情景的不同语言表征正是识解使然,该过程可用下图2表示:

图2

图2中形状A、B、C、D都是对同一物理情景的语言表征。从拓扑学角度来说,这些可看成拓扑空间的语言表征A、B、C、D是等价的、一样的:虽然外形有所变化,但所传递的信息的基本内容仍然不变,正如我们上文谈到的关于死亡的种种不同的表征。这些不同形状的语言表征是基于同一物理情景的同胚变换的结果,它们是具有相同拓扑结构的不同拓扑空间。

5.结语

认知语言学的语言观认为,语言表征是由物理世界经历心智再到语言的过程,其中心智的识解是一个多维的变化的因素,因此语言的表征是一种整体的、动态的、既有规则又有创造性的过程。基于同一物理情景认知主体可产生一种或多种语言表征,这些种种不同的语言表征版本类似于拓扑学中各种不同的拓扑空间,它们虽然经历了不同的变化但在本质结构上还是等价的;语言表征也是如此,在这一过程中,变化的是作为拓扑空间的不同的语言表达,不变的是物理世界这一本质实体,不管语言表达如何迥异,仍然保持了对物理世界的刻画。因此,笔者认为运用拓扑学的观念和方法来研究语言表征的过程具有更强的心理现实性。语言表征就是在遵循物理世界这一拓扑空间的基础上通过拓扑转化生成种种不同的言语表达的过程,这样的拓扑变化过程也因此展示了语言生成的动态性和多维性。此外,语言表征的拓扑变化性质还具有一定的使用价值和实践意义。

[1]Croft,W.& A.Cruse.Cognitive Linguistics[M].Cambridge:Cambridge UniversityPress,2004.

[2]Evans,V.A Glossary of Cognitive Linguistics[M].Salt Lake City:The University of UtahPress,2007:40 -41.

[3]Fillmore,C.Frames and the Semantics of Understanding[J].Quadernicfi Semantics,1985(6):22 -54.

[4]Lakoff,G.&M.Johnson.Metaphors We Live by[M].Chicago:The University of ChicagoPress,1980.

[5] Langacker, R.FoundationsofCognitiveGrammar(Volume1):TheoreticalPrerequisites[M].Stanford,California:Stanford University Press,1987:138 -141.

[6]Lee,D.Cognitive Linguistics:An Introduction[M].Melbourne:Oxford University Press,2001.

[7] Steiner, G.AfterBabe:AspectsofLanguageand Translation[M].Shanghai:Shanghai Foreign Language Education Press,2001.

[8]Talmy,L.Force Dynamics in Language and Cognition [J].Cognitive Linguistics,1988(12):49 -100.

[9]阿姆斯特朗,M.A.基础拓扑学[M].孙以丰,译.北京:北京大学出版社,1983.

[10]阿诺德,B.H.初等拓扑的直观概念[M].王阿雄,译.北京:人民教育出版社,1980.

[11]沈家煊.三个世界[J].外语教学与研究,2008(6):403-408.

[12]石毓智,李讷.汉语语法化的历程——形态句法发展的动因和机制[M].北京:北京大学出版社,2001.

[13]王寅.认知语言学的“体验性概念化”对翻译主客观性的解释力[J].外语教学与研究,2008(3):211—217.

[14]文旭.语义、认知与识解[J].外语学刊,2007(6):35-39.

[15]文旭,匡芳涛.语言空间系统的认知阐释[J].四川外语学院学报,2004(3):81-86.

[16]徐盛桓.语言研究的心智哲学视角——“心智哲学与语言研究”之五[J].河南大学学报,2011(4):1-12.

[17]赵敦华.西方哲学简史[M].北京:北京大学出版社,2000.