语境参数视角下主题词范畴的翻译机制——以莫言代表作《生死疲劳》的主题词“死”为例

2015-11-14张伟华

张伟华

(江苏大学 外国语学院,江苏 镇江 212013)

1.引言

自莫言荣获诺贝尔文学奖后,瞬间“洛阳纸贵”,国内学术研究也迎来了莫言热。研究论文有所增加,主要涉及语用学(焦玥,2013)、心理学(李淑静,2013)、文学(廖华英、唐东堰,2013;李红,2014)、翻译学(邵璐,2013a,2013b;侯羽、刘泽权、刘鼎甲,2014;王宁,2014)等。但莫言作品的译本研究却寥寥无几,有待进一步加强。国外与莫言相关的论文数量甚微,且主要停留在文学评论方面(Alexander C.Y.Huang,2009)。

莫言曾应诺奖组委会的邀请向读者们极力推荐《生死疲劳》,称“这本书比较全面地代表了我的写作风格”(聂宽冕、唐平,2012)。当初诺贝尔奖的评委们主要是因为“调阅了那时还没出版的《生死疲劳》完整的英文翻译稿,最终才决定了2012年诺贝尔文学奖的归属”①曾有学者一度误认为莫言是凭借《蛙》获得诺奖的,但在2012年10月莫言荣获诺奖时,还没有英文版和瑞典语版的《蛙》。据悉,刚公布诺奖得主是莫言时,曾有记者采访了葛浩文和谢安娜,他们直言正计划翻译《蛙》(谢正宜、曾索狄,2012)。(黄华,2013)。葛浩文也称,《生死疲劳》是他最喜爱的作品之一。无论是作者、译者,还是诺奖评委们,都给予《生死疲劳》如此高的评价,其文学和研究价值由此可见一斑。鉴于此,本文从认知语言学的范畴视角,结合语境参数及修辞学,研究《生死疲劳》的主题词“死”的翻译认知思维模式,以期为我国优秀文学作品的翻译提供参考。

2.范畴

范畴是人类区别客观事物并将其分类的思维成果,是具有高度概括性且结构稳定的基本概念单位。将事物进行分类的心理思维过程就是范畴化,任何物名及微观基本概念都是范畴化的结果。范畴概念有典型与非典型之分,典型成员与该范畴所有非典型成员之间的共同属性特征最多,同时与其他范畴成员之间的共同属性特征最少(F.Ungerer&H.J.Schmid,2001:29)。典型是认知思维活动的心理表征,是区别不同范畴的认知参照点。但认知范畴的典型并非一成不变,而是伴随语境的变化而变化的,如南极洲的典型动物是企鹅,而热带亚马逊河流域的典型动物则是热带猛兽。这主要是由于不同的认知模型造成的,而认知模型又受到不同文化等因素的影响和制约。

在翻译的体验认知活动中,仅在某范畴内部择义,有时很难找到语际对等概念,需要借助其他范畴概念,才能达到翻译的目的。这与归化翻译策略不谋而合,将源语本土化,贴近目标语受众心理需求。我们将某范畴的典型成员称之为典型范畴概念,将其所有非典型成员称之为域内范畴概念,将其他范畴成员称之为跨域范畴概念。然而目标语跨域范畴概念的选择决不是任意的,而是要受到诸多语境参数因子不同程度的制约和影响。语境参数具体可分为显性言内语境参数因子和隐性言外语境参数因子,二者还可进一步细分为若干子语境参数因子(曾利沙,2012:30,2002:153 -164,2011:6-10)。这些语境参数因子对于目标语范畴概念的抉择具有指示和限定作用。我们认为,译者需发挥主动性、为我性和受动性,借助言外语境参数因子和言内语境参数因子,对范畴概念语义进行语境化重构,言内语境参数因子和言外语境参数因子可为确定目标语范畴概念提供多维参照点。

3.主题和主题词

“主题”一词源于德国,原指乐曲中最具代表性特征,并通过再现或变奏得以突显的那段主旋律。后来泛指文艺作品蕴含的主题思想,是内容的主体和核心。一部作品可以有一个主题,也可以有多个主题。小说主题的研究由来已久,且仍在如火如荼地进行中,研究视角主要包括种族主义、女性主义、英雄主义、理想与现实、复仇、人性、生命、宗教、金钱与爱情、反文化政治、性等。但研究视角多为文学方向,鲜有翻译学方面的探讨。

4.主题词范畴概念“死”英译策略解析

研究语料来源于莫言的长篇小说《生死疲劳》及其对应葛浩文英译本Life And Death Are Wearing Me Out,建立双语平行语料库,共计60余万字/词,搜集和整理文中出现的523个主题词“死”及其对应译文,源语微观基本概念“死”的翻译策略及频次见表1。

表1 主题词范畴微观概念“死”的葛译机制

主题词“死”的译法大致可分为四类:其一,译为典型对应基本范畴概念,按照频次由高到低依次为“die”“dead”和“death”,所占比例最高,达49.2%,采用直译、替代和少数修辞手法的翻译策略;其二,译为域内范畴概念,语义特征发生部分改变,可译为“kill”等,所占比例最低,仅5.7%,采用词义转换的翻译策略;其三,译为跨域范畴概念,所占比例较高,达34.4%,翻译策略多种多样,具体包括元韵、婉言、转喻、潜喻、拟人、省略、反译、归化、词类转换等多种修辞手法和翻译策略,将在后文重点详述;其四,有些段落由于各种原因被整段删除不译,其中包括主题词“死”56次,占10.7%,由于不是本研究重点内容,不再详述。

4.1 主题词译为典型范畴概念

主题词“死”被译为目标语典型范畴概念是对原文忠实的表达,所占比例最高。译者常用的直译和替代手法家喻户晓,不再赘述。译者虽较少使用修辞策略,但考虑到语体风格等因素,也偶有触及,如在叙事主人公转世为猪时,译者曾使用了反高潮的修辞手法。反高潮也称为突降,是指表达内容急转直下,由意义重大突然变为琐碎平淡,由严肃认真突然变为滑稽可笑,从而达到嘲笑、讽刺或幽默的修辞效果。反高潮往往把重要的放在前面,使读者产生较高的期望值,但最后出现的却是极不重要的,给读者造成思想上的反差,甚至得出相反的结论,这与层进或层递的修辞手法正好相反。反高潮重复,即通过重复某个词或短语达到意义截然相反的反高潮效果。

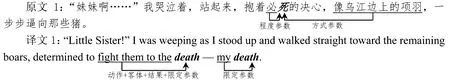

原文1描写的是西门闹转世为猪十六,猪妹妹小花被野猪咬死后,猪十六内心的无比愤恨之情。作者为了描述猪十六此刻的心情,采取了用典的修辞手法,引用“项羽乌江自刎”的典故来形容猪十六此刻的境地。当年西楚霸王项羽兵败刘邦,再加上爱妾虞姬的死,才导致了项羽之死。正如此刻猪十六的潦倒失意再加上猪妹妹的死一样,将其悲愤交加、临死不惧的的英雄情怀描写得淋漓尽致。由程度参数“必”和方式参数“像乌江边上的项羽”可知这里的主题词“死”是英勇无畏的英雄般的死。

本次106例研究对象,均随机选自2015年5月~2017年10月我院临床免疫检验中有质量问题的样本,其中男61例,女45例;年龄在12岁~80岁,平均年龄为(42.6±2.2)岁;免疫检查的项目包括:检测甲状腺功能20例,检测流感血清学34例,检测胰岛素抗体17例,检测血清胰岛素11例,14例检测免疫球蛋白G,检测癌胚抗原水平10例。

但是多数国外读者对于“项羽乌江自刎”的典故鲜有耳闻,译者也很难三言两语将其解释明白。为了避免过多的文化负荷给读者造成理解负担,译者故意将其删略,并采用了反高潮重复的修辞手法来弥补译文的缺憾。根据动作参数“fight”+客体参数“them”+结果参数“to”+限定参数“the”,读者可推断第一个“death”意指猪十六下决心要把野猪们全部战“死”,描绘了猪十六英勇无敌、所向披靡的英勇伟大形象。由限定参数“my”可推断出第二个“death”产生了与前者截然不同的内涵,是猪十六寡不敌众、以卵击石的“死”,这与前面高大伟岸的英雄形象形成鲜明对比,顿使读者们哑然失笑,达到了幽默讽刺的效果。译者从读者角度考虑,删略了部分与主题“死”有关的文化负载信息,同时在语体风格方面进行亮化处理,运用“death”的反高潮重复进行弥补,深化主题,正所谓鱼和熊掌不可兼得,这也不失为一剂良策。

4.2 主题词译为域内范畴概念

翻译过程中,在域内范畴中择义时,源语有时会失去部分属性特征,使得语义发生部分转移或改变,这就是范畴语义转移,具体可分为范畴域内语义转移和范畴跨域语义转移(张伟华、曾利沙,2014:132)。主题词“死”有时被译为语义特征发生部分变化的域内范畴概念。原文2中的动作参数“劝”+客体参数“你”可推断“死”的含义是“自杀”。译者将“死”译为“kill yourself(自杀)”,突显了“杀死”这一动作的动机,言下之意即“劝你不要产生自杀的动机或念头”,比直接译为“die”略胜一筹。

4.3 主题词译为跨域范畴概念

主题词“死”有时被译为语义特征完全不同的跨域范畴概念,通常译者会增加一些表现手法才能再现原文的语体特色与韵味,修辞就是其中一种常用的表现手法。

4.3.1 元韵

元韵也称半谐音,是指一句话中同一元音重复出现,其节奏感可增强语言的表现力。原文3中,作者采用了仿词的修辞手法,故意模仿前半句的“大养其猪”创造出新词“大养死猪”,语言简洁且对仗工整,“其”和“死”形成了鲜明的状态对比关系,揭示了二者的内在矛盾,并使语言生动活泼,在幽默诙谐之中渲染了讽刺色彩。葛浩文在译文中也处理得非常巧妙,利用这一状态对比关系参数,意义重构了“raising(饲养)”和“braising(炖)”,前者是后者的动作对比关系参数。二者意义截然相反,形成鲜明的动作对比关系,但发音极其相似,采用了元韵的修辞手法,使读者读起来如沐春风,回味隽永。虽然译文与原文并非完全一致,但“braising pigs(炖猪)”已经隐含了主题“死”的含义,与原文内涵基本吻合。译者在不影响原文主题意义的基础上,成功地再现了原文的语体特色和风格,保留了原文应有的欣赏价值。

4.3.2 婉言

在人际交往中,有些话不便直说,避讳在所难免。人们常避免使用粗俗的话语,而是使用一些柔和、无伤大雅、较为含蓄的说法,来润滑人际关系,以免造成冒犯、无礼或不愉快的后果,这就是婉言或委婉语,也称为婉喻。“死”亡是一个沉重的主题,在汉语中有上百种委婉的表达方式。在莫言作品的葛浩文译本中,对于主题“死”的翻译也有多种处理方式。原文4是长工蓝脸对西门闹转世变身老狗说的一句话。第一个“死”是蓝脸家老狗的死,主人对宠物讲话无需尊重或委婉,无可厚非地被译为典型对应基本范畴概念“die”。第二个“死”原是老狗的死,但为了符合英文表达习惯,避免句式单一,译者将主语转换,变为蓝脸自己的死,并将“死”译为语气较委婉的跨域范畴概念“go”。第三个“临死前”被译为跨域范畴委婉语“last breath”。在动作参数“die”的参照下,后两者显然是“死”的含义,是对主题比较含蓄的表达。除此之外,葛浩文还在译文中使用“departure from the world”、“lose your mother”、“passing”等表达方式委婉地表现了“死”的主题,这也是为了满足人际交流的心理需求。

4.3.3 转喻

在论及主题“死”时,葛浩文有时没有将其译为对应典型范畴概念,而是借用与“死”联系密切的概念,这就是转喻的修辞手法,亦称为借代。放眼四海,人们处理逝者遗体的传统习俗是入土为安,将其葬入坟墓以示尊重与爱护,这普遍流行于世界各民族,故“死”与“坟墓”存在着密切的联系。原文5是西门闹转世的猪十六爬到树上吼了一句西班牙语惹得众人大笑,描写猪十六心理活动的一句话。方式参数“笑”和目的参数“为人民省下小米”反映了猪十六对围观者的嘲讽心理。译者将“死”译为与之联系密切的跨域范畴概念“grave”,将抽象范畴概念具体形象化,突显描述对象“死”的具体特征,引发读者联想,给予深刻鲜明的印象,此处还颇有围观者自掘坟墓之意。原文4:老狗啊,不用哭了,我明白你的意思,你死在我前头呢,我会亲自动手把你埋

4.3.4 潜喻

潜喻是只出现本体而不出现喻体和喻词的比喻,这与借喻恰好相反。原文6是西门闹在清算大会上等待宣判,秋香诬告他众多罪状时的情景,“这婊子”指的正是西门闹的三姨太秋香。秋香声泪俱下的哭诉引发了台下群众的民愤,这与“我的死期”存在着关键的因果关系,葛浩文采用了潜喻的修辞手法以体现该逻辑关系。动作参数“seal”原用于指权威部门在文件上盖印以证实某事件的真实性。秋香声泪俱下的哭诉所引发的民愤“像权威部门一样”证实或批准了我的死刑,正是使用了潜喻的修辞手法。译文表达简洁明快,语体更加正式,充分表现出秋香的哭诉引发的民愤对于西门闹的死发挥了最后一根稻草的强大作用。“seal my doom(印证或批准了我的死刑)”这一短语因其生动形象的潜喻修辞手法,使读者回味无穷,发挥了深化主题的作用。

4.3.5 拟人

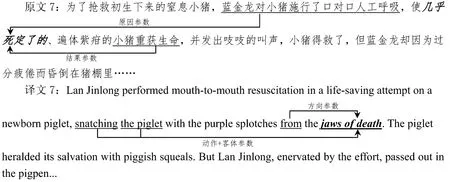

拟人就是把物当做人来描写,赋予事物以人的品质或属性。译文7中“jaw”的典型语义原指人的“颌,下巴”,这里是把抽象事物“死”当做人来描写,赋予人的形象和特征。动作参数“snatching”+客体参数“piglet”和方向参数“from”生动地展现了蓝金龙把窒息的小猪从死神口中夺回的千钧一发的场面,突显了抽象主题“死”的生动具体形象。“jaws of death”因其表达生动,已固化为短语,相当于“鬼门关”的含义。

4.3.6 省略

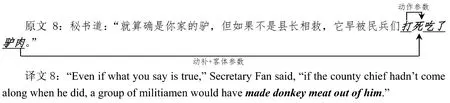

省略是指借助语言环境,省掉某些句子或句子成分,可使语言简洁明快或委婉含蓄。原文8是县长想骑蓝脸的老黑驴走山路,范秘书奉劝蓝脸把驴借给县长用时所说的一句话。动作参数“打”和动补+客体参数“吃了驴肉”是按照事物发展的先后顺序来写的。葛浩文采用了省略的翻译手法,将“死”省略不译,而“make donkey meat out him(把它做成驴肉)”业已蕴含了“死”的含义,这种表达简明扼要,较符合英文的表达习惯。

4.3.7 反译

所谓反译,是指译文与原文的语序或表达方式正好相反,这与正译恰巧相反。反译与正译通常表达相同的意义,但反译往往更加地道,更符合英语的思维方式和表达习惯。原文9是刁小三去世时,猪十六说的一句话。如果按照字面意思,将“你死了吗?”译为“Are you dead?”,外国读者读起来就会觉得十分别扭,因为直接面对面问对方这样的问题显得有点唐突。译者将其改译为“Are you okay?”,这是英语口语中的常用句式,避免使用“dead”,语气也较委婉。虽然未能突显“死”的主题,但是正可谓有所失必有所得,地道的译文读起来比较朗朗上口,可以拉近译文与读者的心理距离,容易受到国外广大读者的普遍欢迎。此外,葛浩文还采用反译的方法,将“死”译为“deserve to live”、“persist”、“alive”等。

4.3.8 归化

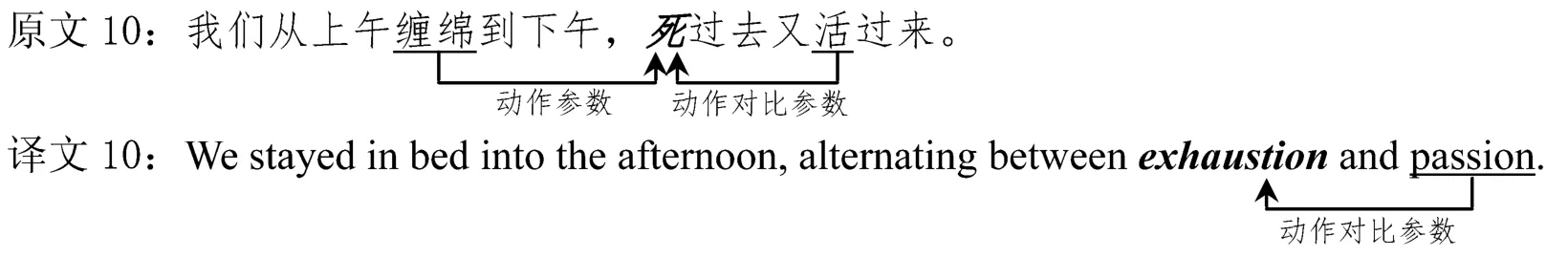

归化是把源语本土化,采用目标语读者所习惯的表达方式传达原文的内容,有助于读者更好地理解译文。归化与异化正好相反,但二者相辅相成,翻译过程中应力求达到二者的动态统一。原文10描写的是主管文教卫生的副县长蓝解放与春苗在宿舍中云雨时的一句话。根据动作参数“缠绵”和动作对比参数“活”可推断“死”是表示蓝解放与春苗情意缠绵的程度,是采用了夸张的修辞手法。由于文化和思维模式的差异,如果按照字面意思直译,会给外国读者的理解带来一定的困扰。为了避免出现这种情况,葛浩文采用了写实手法,将其分别译为“exhaustion(精疲力竭)”和“passion(激情)”,真实地描述了二人的缠绵程度,也达到了对比的效果。

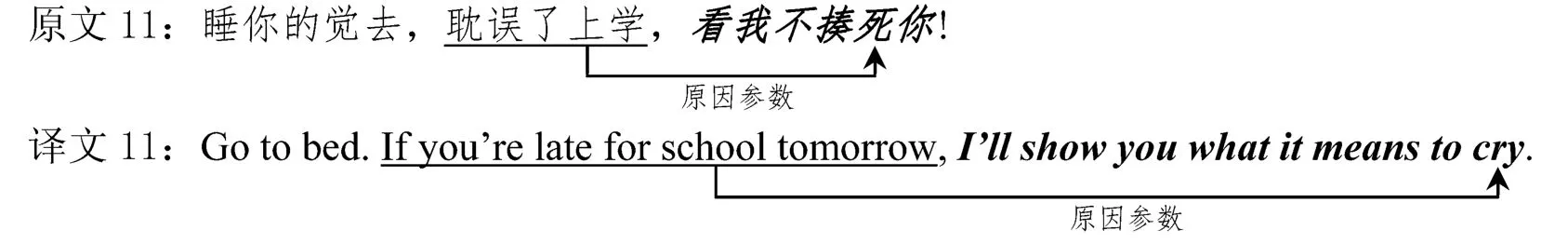

原文11是蓝解放的妻子黄合作催促儿子蓝开放上床睡觉时说的一句话。根据原因参数“耽误了上学”可知“看我不揍死你”是一种教训或责罚的方式,根据言外语境参数作品反映的时代背景是新中国成立后六七十年代,当时中国农村长辈训诫晚辈时常用类似的口头表达方式,责怪中隐含着些许嗔爱。如果直译,则会为外国读者塑造出一个凶悍的母亲形象,违背了作者的原意。为了弱化语气,使译文读起来更加委婉一些,译者采用了归化翻译策略,将其译为与之对应的国外长辈教训晚辈时常说的一句话“I’ll show you what it means to cry.”

在译文中,归化翻译策略的例子不胜枚举,这 在某种程度上弱化了主题“死”的涵盖范围,但是对于读者受众来讲,译文变得更加具备可读性和欣赏性。

4.3.9 词类转换

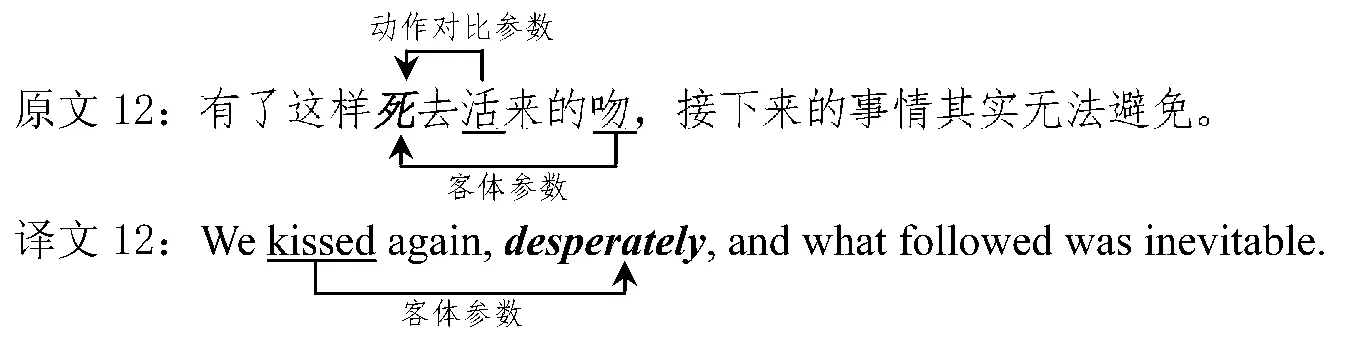

作品中还出现大量含有“死”的修饰语,多数被译为各种副词,修饰句子或句子成分。原文12中根据客体参数“吻”和动作对比参数“活”可知“死”是用来形容二人迫不及待、不顾一切、情意缱绻的吻。译者将其译为副词“desperately(拼命地、不顾一切地)”,较好地传达了原作的内涵。类似情况很多,译者还将主题词“死”译为“hopelessly”、“stubbornly”、“really”等。这种翻译处理方法简洁明了,不过也导致了主题词“死”的减少。

5.结语

莫言的许多其他语种译本都是从英文翻译而成,所以文学作品由中文到英文的翻译至关重要。《生死疲劳》中大多数主题词“死”的翻译都达到了尽可能忠实原作的目的,但由于文化、语体风格、表达习惯等方面因素的影响,有些主题词“死”被省略或被转化为其他范畴概念。为了尽量接近原作的语体风格和表现力,葛浩文采用了各种修辞和翻译策略,使得部分译文熠熠生辉,更加贴近西方受众的心理需求。这表明,深化作品主题、保留或提升原作的语体风格和表现力、迎合西方受众的心理需求、译出地道的英语等都是检验译文优劣的重要标准。这有利于更多国内优秀的文学作品成功光鲜地走出国门,有利于推动文化强国的建设。

[1]Huang,Alexander C.Y.Mo Yan as Humorist[J].World Literature Review,2009(4):32.

[2]Ungerer,F.& H.J.Schmid.An Introduction to Cognitive Linguistics[M].Beijing:Foreign Language Teaching and Research Press,2001:29.

[3]侯羽,刘泽权,刘鼎甲.基于语料库的葛浩文译者风格分析——以莫言小说英译本为例[J].外语与外语教学,2014(2):72-78.

[4]黄华.莫言:评委们调阅了当时未出版的《生死疲劳》英文稿才决定授诺奖给我[EB/OL].春城晚报,2013-11-23.http://yn.yunnan.cn/html/2013 -11/23/content_2968728.htm.

[5]焦玥.框架理论指导下网络媒体传播过程的话语权研究——以新浪网莫言获奖的专题报道为例[J].外国语文,2013(3):131-134.

[6]李红.全球化语境下大江健三郎与莫言作品的文学特性探究[J].山东外语教学,2014(2):85-89.

[7]李淑静.意向态度与新闻标题的建构——以莫言获奖的新闻为例[J].中国外语,2013(2):50-66.

[8]廖华英,唐东堰.论西方现代文学资源对于莫言小说创作的影响[J].外国语文,2013(5):38-47.

[9]聂宽冕,唐平.接受诺奖组委会采访莫言推荐《生死疲劳》[EB/OL].京华网,2012-10-12.http://epaper.jinghua.cn/html/2012 -10/12/content_1584714.htm.

[10]邵璐.翻译中的“叙事世界”——析莫言《生死疲劳》葛浩文英译本[J].外语与外语教学,2013a(2):68-71.

[11]邵璐.莫言《生死疲劳》英译中隐义明示法的运用:翻译文体学视角[J].外语教学,2013b(2):100-104.

[12]王华、甄凤超.透过主题词和关键主题词管窥中国学习者英语口语交际能力中的词语知识[J].外语界,2007(1):29-38.

[13]王宁.翻译与跨文化阐释[J].中国翻译,2014(2):5-13.

[14]谢正宜、曾索狄.莫言获奖译者陈安娜葛浩文功不可没[EB/OL].新闻晚报,2012-10-12.http://newspaper.jfdaily.com/xwwb/html/2012 - 10/12/content_897641.htm.

[15]曾利沙.翻译学理论多维视角探索[M].上海外语教育出版社,2012:30-31.

[16]曾利沙.基于语境参数观的概念语义嬗变认知机制研究[J].外语教学,2011(6):6-10.

[17]曾利沙.论“操作视域”与“参数因子”[J].现代外语,2002(2):153-164.

[18]张伟华,曾利沙.论语境参数视阈下范畴语义转移的认知机制——兼论译者主客观互动的理据性[J].外国语文,2014(6):131-138.