小畑薰良英译《李白诗集》的翻译风格及其翻译论争

2015-09-21葛文峰

葛文峰

(淮北师范大学外国语学院 安徽淮北 235000)

论及李白诗歌英译的译者,学界过多关注的是国内与西方译者。然而,英语世界中首部李白诗歌英文单行本的译者却是日本学者、外交官——小畑薰良。

小畑薰良(Shigeyoshi Obata,1888—1971 年,以下简称小畑),生于日本大阪府,家庭汉学渊源深厚,其父小畑万治郎治汉学,尚在幼年启蒙教育阶段的小畑便在父亲教导下学习《论语》[1]192。1922年,小畑在美国留学、任职于纽约日本总领事馆期间由达顿出版社(E.P.Dutton&Co)发行了《李白诗集》(The Works of Li Po:the Chinese Poet)。他以散体意译的方式对李白诗进行译介,秉承了埃兹拉·庞德(Ezra Pound)的中国诗歌英译策略,令英语读者颇感新奇。此后,该诗集在欧美再版数次,影响了数代读者,直至今天。1925年,小畑作为日本外交官来华参加“北京特别关税会议”。藉此,他与北京文化界如冯友兰、邓以蛰等人士往来密切。稍后,闻一多在《晨报副刊》撰文《英译的李太白》对《李白诗集》进行评介。小畑接着发表文章回应、商榷闻一多的观点。当时,该英译诗集也开始为中国人所知。

一、小畑薰良的中国情结与译本体例

据小畑自叙,他自幼受家庭汉学氛围熏陶,对中国文化与中国诗歌产生了浓厚兴趣。他童年时期便熟读《三字经》、四书五经等中国传统文史典籍,从中了解中国的历史文化,想象着中国的形象:“我的小灵魂也是在那半架空半神话的传说的中国里,萦绕漫游。”[2]151即使小畑后来留学美国、游学欧洲,但他对中国的情感有增无减,深感日中思想文化息息相通,心中始终有难以舍弃的“中国因缘”。“切实地感着中国不是日本人的外国,乃是日本人的第二母国,这是个事实。”[2]151身为日本人,小畑却对中国诗歌十分热爱、推崇。他在《李白诗集》序言中称:“于中国诗歌,吾毕生习之、好之,以多读为善”[3]ix(笔者译,下同)。作为中国诗歌鼎盛时期的唐朝“诗仙”李白自然成为小畑自幼所熟知的中国诗人。他认为李白是东方千余年来最享有盛誉的中国诗人。他回忆道,“幼即诵太白诗,于美游学数载,尝有太白诗一册随身携带。”[3]ix由此可见,李白与小畑的相遇乃是后者的中国情结使然。

《李白诗集》是小畑对中国诗歌倾心研究、翻译的一部力作,主要包括序言、导论、诗歌译文、李白背景文献、参考文献等内容。主要体例如下表1:

表1 小畑薰良英译《李白诗集》的体例

在序言中,小畑首先称该诗集是向英语世界专门结集译介某位中国诗人的首次尝试。同时,他回顾了在他之前零散译介过李白诗的英美译者,并对他们的英译策略作出评述。如英国著名汉学家翟理思(H.A.Giles)和克兰默·宾(L.Granmar Byng)皆以英译中国诗歌闻名于世,译介过部分李白诗。小畑则认为前者的译文颇具“维多利亚诗风”,不能迎合当时的诗歌情趣;他又称后者的译诗“固然措辞华丽,唯诗行繁多、冗长,其个人情思融入译诗太甚。”[3]vi诗集共分为三个部分:第一部分,李白诗;第二部分,其他诗人所作与李白相关的诗歌;第三部分,中国作者所作李白传记集注。在第一部分中,小畑首先在导读中介绍了李白其人、其诗,并结合时代背景分析了李白诗的特点。然后是他英译的124首李白诗。在第二部分中,小畑主要译介了其他诗人或是唱和、或是回忆李白的诗歌共计8首,作者为杜甫、李适之、贾至、崔宗之和白居易五人。第三部分为小畑节译的李白背景材料共计三则,分别源自《草堂集序》(李阳冰著)、《旧唐书》和《新唐书》,除帮助英语读者了解李白诗、理解李白诗之外,也是当时西方汉学界不可多得的汉籍文献资料。此外,诗集扉页印有13世纪画家梁迟客(音译,Liang Chick)所绘《李白像》,内封面有“李白诗集”汉字印章,每首译诗的原诗题目皆用正楷汉字书于译文一侧。中英文对照,极富诗趣。

二、《李白诗集》英译:策略与特点

对于李白诗的翻译指导思想和主要方法,小畑在序言中是这样介绍的:

尽全力贴近原诗,以存每首之情感色彩,得太白彼时心绪……吾期读者感悟译文远非直译。谓中国诗歌英译,无释不明。移原诗之意于注弗吾愿也。是故,增译、释义、删词间或有之。专有之名或弃或译,因汉英音节不谐之故;语音之志如“T’ang”、“yün”、“fěng”以示韵律者均舍之。……据此,较之其他译诗,余译太白诗惟尚简、尚准也。[3]x

由此可见,小畑译诗追求的是“传神”的效果,译诗脱离韵律、字词的羁绊,以英语读者的理解、接受为中心,以他们习惯的诗歌审美路径体味李白诗的“情感”。小畑的翻译观源自于庞德英译《华夏集》(Cathay)。小畑承认,正是庞德的《华夏集》激励着他,唤醒他意识到自己认真译诗的全新机遇。小畑称:“庞德所译《华夏集》色彩丰富、气氛清新、意象深刻,以传神、风格观之,属当今风行之散体翻译派。”[3]55在20世纪初叶,欧美英译中国诗歌的第一次高潮中,庞德以“意象传神”的创意英译策略闻名于世,产生了深远影响。庞德对诗歌翻译有独特地见解,他认为,英译中国诗歌,一须译文是地道的英文表达;二是译文的意义和氛围应忠实于原作。他所指的“忠实”(fidelity)不仅是意义上的“信”,还指在氛围上再现原作的内在情绪[4]31。同时,翻译诗歌时应该把握的肯定是诗中‘无法毁坏’的部分,而不是细枝末节和词语的前后秩序等小问题[5]98。因此,在庞德的影响下,小畑继承了他的诗歌翻译观,不拘泥于原诗的语音、语言、外在形式等层面,以散体英译李白诗,在翻译实践中以传达诗人与原诗的“情感”、“氛围”为第一要义。

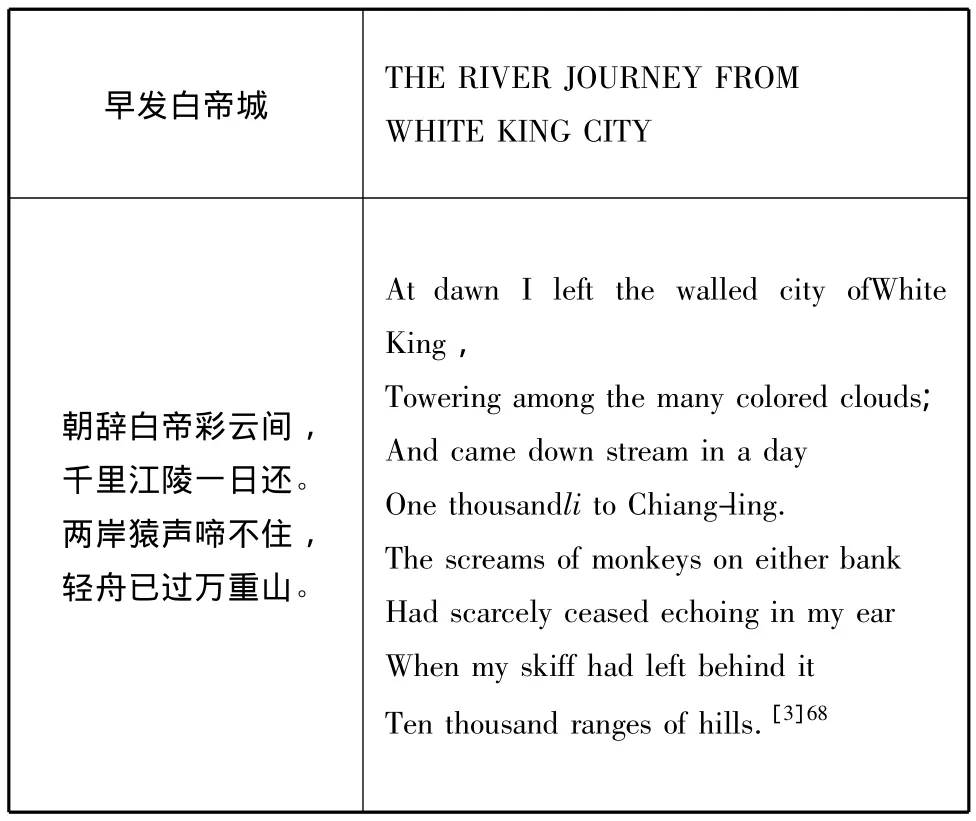

诚如吕叔湘所言:“在中国诗歌散体译者中,Lowell,Waley,小畑,皆以平实胜,……亦未尝无工巧。”[6]译诗《早发白帝城》体现了小畑“尚简”、“尚准”的翻译风格。见下表2:

表2 小畑薰良英译《早发白帝城》的翻译风格

这首诗作于李白遇赦东归途中。李白因永王璘案,流放夜郎,取道四川赴贬地。行至白帝城,忽闻赦书,旋即放舟东下江陵,因此,该诗的感情是欢快的。小畑的译诗没有汉学家的“学究气”,正如原诗一样,行文简单直接而又通俗易懂。译者不为绝句形式所束缚,将原来的四句译成八行,形式自由,节奏简洁、明快。“千里”与“万重山”两个意象分别忠实地译为“One thousandli”与“Ten thousand ranges of hills”,准确地再现了原诗的夸张修辞格。“千里江陵一日还”一句表现了顺江而下的“迅速”,译者在译诗中通过跨行,以“in a day”与“One thousandli”的对比,重现了船行之快。“猿声啼不住”意象兼具动态感应(“啼”),译为“耳畔猿啼回声不绝”(The screams of monkeys on either bank/Had scarcely ceased echoing in my ear),以“echoing”译出动态意境,以“in my ear”突出声响即在耳边,极其真切,具体化了整体意境。此外,吕叔湘称赞道:“‘已’字、‘过’字、‘啼不住’三字,皆扣合甚紧,可谓译中上选。……未尝炫奇求胜,而自然切合,情致具足矣。”[6]13在译诗中,小畑营造的“江山之壮丽多姿、顺水行舟之流畅轻快”氛围呼应了诗人遇赦回江陵时的愉悦心情,得作者之“志”,实现了译诗的“传神”诉求。

事实上,译诗“传神”的实现在于“可读性”。小畑的李白诗英译本以英语读者为对象,以英语社会文化语境为参照,以“可读性”与预期读者的“可接受性”为归宿,因而,使得西方读者获取与原诗、诗人最大限度的审美认同。意象的“误读”、字词的增减、音韵的存删、诗形的变换等归化译法皆着眼于“可读性”的产生,进而实现“传神”。闻一多曾就此评论道:“小畑薰良先生的毛病,恐怕根本就在太用心写英文了。死气板脸的把英文写得和英美人写的一样,到头读者也只看见英文,看不到别的了。”[7]52这也正从另一个侧面阐明了小畑英译李白诗集的翻译策略是接受美学思辨。

“文化意象是凝聚着各民族智慧和历史文化的一种文化符号。”[8]79-82李白诗歌意象中也富含大量中华民族的文化积淀。如《送孟浩然之广陵》一诗中有“烟花三月下扬州”诗句。小畑译为:“And went down eastward to Willow Valley/Amid the flowers and mists of March”[3]76。在古诗词中,“扬州”不再仅仅作为城市名,而是被赋予了大量文化内涵,喻为经济发达、文化繁荣之地,进而演化出独特的“扬州”意象,如“扬州梦”,或成为词牌名,如《扬州慢》、《扬州春词》等。“扬州”一词作为地域专有名词可译为“Yang Chow”,但英语读者却不能领悟其中的文化意蕴,毫无诗意。译者译为“Willow Valley”既契合了扬州美景“隋堤柳”,又给予读者开阔的思维空间,想象“柳之谷”的美好诗意。小畑认为:“拿‘Yang Chow’替代‘Willow Valley’那两行译文的音调与色彩就不免完全给毁了。我踌躇结果是与其煞风景毋宁失真。”[9]442此时,译者完全注重读者的理解接受,甚至不惜以译文“失真”为代价,可见“可读性”在他译介李白诗中的重要性。

三、《李白诗集》的译事商榷:小畑薰良与闻一多的翻译论争

1925年10月,小畑作为外交官来北京参加“北京特别关税会议”,1926年8月离华返日,在中国居留近一年。期间,小畑与北京文化界人士交往甚密。中国学者闻一多1926年6月3日在《晨报副刊》撰文《英译的李太白》对《李白诗集》进行评介。闻一多从总体上肯定了小畑的李白诗译介,称赞其“依然是一件很精密、很有价值的工作”,并认为小畑作为日本译者“从第一种外国文字译到第二种外国文字。……实在不能不佩服小畑薰良先生的毅力和手腕。”[7]53而后,闻一多主要就小畑在译介李白诗时诗篇选择与考证、“诗意”是否可译等问题提出批评。小畑接着撰文《答闻一多先生》回应,表明自己的观点。此次译事商榷是中国诗歌英译史上较早的、较系统的理论阐述,甚至对当前的诗歌译介都有一定的积极指导意义。

1.翻译选材与文本考证

在英译中国诗歌时,中外译者的差异首先体现在翻译选材与文本考证中。中国译者英译中国诗歌,往往根据自身濡染于本土诗歌环境中对“经典”诗人、诗篇的诵读经验,自觉或不自觉地选择汉语语境中的诗歌“经典”,以期在英文中使其“经典性”得以延续。谬论的是,国外译者则能对“边缘化”的中国诗人、诗歌进行译介,这些“二流”的诗歌也不乏被英美读者所喜爱,并在异域被构建为“经典”。美国的“寒山热”正验证了这一点。

小畑所译124首李白诗中,77首属于前人译过、他重译的。剩下47首则是他第一次译介,其中包含诸多不为中国读者熟知的诗篇。闻一多是研究唐诗的学者,他认为,应选译李白代表作,“要求译者熟悉自己所译之题材,并能取法乎上。”[10]62他认为小畑选译的《王昭君》、《襄阳曲》等诗篇都没有必要,《行路难》、《西岳云台歌》等诗篇却落选了。他犀利地评论道:“这不知道译者是用的一种什么标准去选的,也不知道选择的观念到底来过他脑筋里没有。”[7]54

事实上,小畑并非域外研究中国诗歌的“汉学家”,也没有闻一多一样深厚的唐诗研究基础。换言之,小畑更多的是一位具有普通“外语”读者身份的译者。他选译李白诗的标准简单地概括为个人兴致,是“我在涉猎中国文学时期内随时随兴译成起来的。我唯一的领导是我当时的意兴,我也跟着它走。”[9]443笔者认为,正是小畑这种简单的选译标准让西方读者更能全面地了解李白,认知太白诗的多面性。

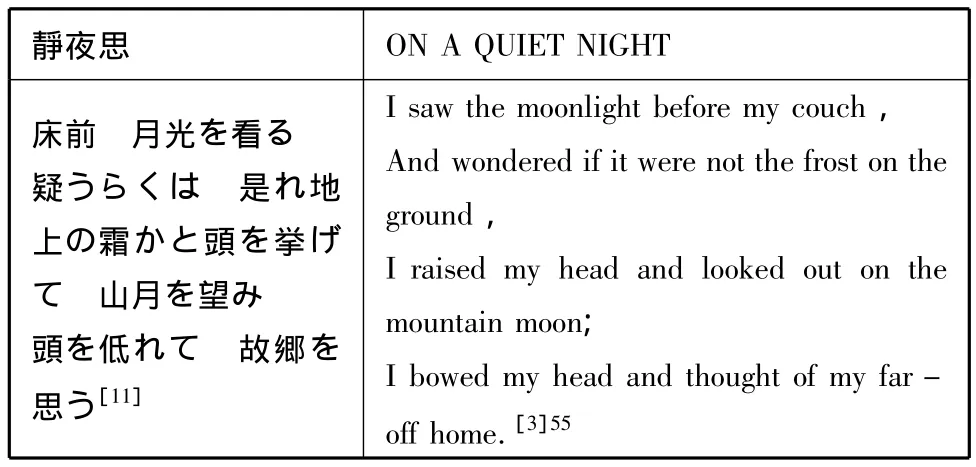

同时,闻一多认为,“译李白的诗,最要注重鉴别真伪。……鉴别的工夫,……在介绍文艺,尤其不可忽略。不知道译者可承认这一点?”[7]55闻一多“学者式”的严肃、认真的考据对翻译十分必要,没有确切的文本,则更难传达译者之意。然而,典籍文本考证又极其艰难,即使长于考据的闻一多也不免偶有失误,更何况小畑居日本、美国时间较长,译介李白诗时的文本考究工作有限。他的主要李白诗参考版本为王琦的《李太白全集》1795年原刻本,同时参阅一定数量的日译、英译版本。例如,小畑译太白经典诗篇《静夜思》(床前明月光,疑是地上霜。举头望明月,低头思故乡。)所选版本与一般译者迥然有别。日、英文版本如下表3:

表3《静夜思》英文版与日文版对照表

日文版《静夜思》汉译即:床前看月光,疑是地上霜。举头望山月,低头思故乡。该版本在日本颇为流行,而“明月”版本却几乎无人知晓。在中国,宋蜀本的《李太白文集》、王琦的《李太白全集》、詹锳主编的《李白全集校注汇释集评》(1996年)也采用这种“看月”版本。据近年学者研究发现“看月”版本为李白原诗。小畑据王琦的《李太白全集》与日文译诗,精确地获得了李白“真作”。小畑在辨别诗歌真伪的同时,还刻意考证古今词义的不同。如“床前看月光”句中“床”的释义,结合《静夜思》叙事语境,此处“床”非“睡床”,而是坐具“绳床”[12]216。因此,小畑并未译成“bed”,而是以“couch”,“一种用于坐或者斜倚的家具”译之,足见考证之详。

2.“诗意”遗失在翻译中

在上个世纪,翻译学界就诗歌的可译性展开过激烈的争论。坚持诗歌“不可译论”者常征引美国著名诗人罗伯特·弗罗斯特(Robert Frost)的论述:“诗意乃翻译时从散文和诗中消失的那种东西。”[13]70为论战利器。可见,“诗意”乃是诗歌翻译的关键因素。在中国近代,最早提出中国诗歌不可译的大抵就是闻一多先生。他在评论小畑译诗时,论道:“浑然天成的名句,它的好处太玄妙了,太精微了,是禁不起翻译的,你定要翻译它,只有把它毁了完事!……‘美’是碰不得的,一粘手它就毁了。……中国诗更不能译了。”[7]57闻一多强调中国诗歌的“诗意”美因过于依附汉语文化“土壤”而几近“脆弱”,禁不起翻译的操作。他一向主张的格律诗创作“三美”原则——音乐美、绘画美与建筑美——也映射在他的译诗思想中,认为此“三美”也是构建译诗“诗意”的准则。他的“诗歌不可译”论述即言译诗之难,强调译诗“诗意”因语言差异必然有所损失,亦即感叹译诗“诗意”重构的艰难。

“诗意”的构建在于读者的审美心理与诗学积淀,不同文化、不同民族的读者对于特定的诗歌意象、意境产生的“诗意”联想也不尽相同。小畑注意到了民族文化在译诗中的阻碍作用,为了重现原诗的“诗意”美,他不得不做出妥协,以英语语言进行“归化”翻译,以便读者能更好地体会中国诗的“诗意”。例如,他无奈地说道:“你有什么法子译‘断肠’!我想最普通的翻译就是‘heartbreaks’(心碎)。但是我们知道肠并不是‘heart’。”[9]444如果译者直译为“intestine-broken”,于英语读者则不知所云,更谈不上“诗意”了。而这与原诗比较,又是不“忠实”的译诗,创造性的译诗在当时也是闻一多所极力批判的。他对小畑的译者主体性发挥不以为然:“《送汪伦》中间插上了一句 It was you and your friends come to bid me farewell,简直是画蛇添足。并且译者怎样知道给李白送行的,不只汪伦一个人,还有‘your friends’呢?李太白并没有告诉我们这一层。”[7]58毕竟李白作《赠汪伦》距闻一多、小畑时代已有千年,到底友情“诗意”中呈现的是“李、汪”二人,还是有其他人,则需要读者从文本中解读。对于汉语古诗中的模糊性叙述,“我们应该利用思维的模糊性对纷繁复杂的语言进行分析和综合处理,即模糊理解,从而准确把握全文。”[14]71-74小畑辩解道:“在我的想象中李白走的那天送别的决不止汪伦一人,我可以想见一个乡村中的先生同着一群朋友在河岸上“踏歌”着来送诗人的行。”[9]445小畑此说不无道理,胡三省曾注释:“踏歌者,连手而歌,踏地以为节也。”[15]314由此可知,送行的为汪伦及其朋友等较为合理。小畑的译法使得送别成为众人的欢送,烘托出的“诗意”场面热切,情感真挚,更符合李白的诗风和一贯豪迈性情。小畑的“改译”、“增译”等创造性译法对重建、增强译诗“诗意”,展现原诗之“美”具有积极意义。

闻一多一方面称“诗意”的翻译比较困难,另一方面又从事大量外诗汉译实践。与小畑同期的诸多国外译者如阿瑟·韦利(Arthur Waley)、庞德、艾米·洛威尔(Amy Lowell)等人的成功译诗可以证明诗歌的可译性。或者,可以说“‘诗意’重生在翻译中”。

3.“异种播植”:诗歌翻译在文学、文化中的作用

闻一多称诗歌翻译是“煞风景”的事业,小畑也更深知其中的艰辛。值得注意的是,小畑是较早地从比较文学的视角来考察中国诗歌在海外流传及其影响的学者。他清楚地认识到民族文学虽然具有世界性,但必须根植于本民族文化“摇篮”,意识到“文化场”的差异会造成中国诗歌流布中“南橘北枳”的无奈结果。这种观点可谓“文化学派”翻译观的先声。小畑认为翻译之于文学,“且不论译文本身艺术上的价值,单就使某种民族对另一种民族的文化发生兴趣这点子实在的功用,也是不该忽视的。”[9]446诗歌翻译使得不同国度、民族的诗歌进行碰撞、融合,促进诗歌的发展。庞德通过译介中国诗歌,侧重英译其中的“中国式”意象,并渗透到自己的诗歌创作中。庞德以此向传统诗歌发起挑战,从而创立了美国文学中的“意象派”诗歌。20世纪初,许多中国诗人、译者通过汉译大量西方诗歌,丰富和繁荣了中国“诗坛”,推动了中国新诗的前进行程。

小畑进一步分析道:“翻译在文学上有时是一种有效的异种播植。”[9]447就他自身的译诗经验而论,这与日后“文化翻译学派”代表人物苏珊·巴斯奈特(Susan Bassnett)论译诗的“种子移植”论不谋而合。巴斯奈特认为,译诗不是文本的复制,而是在原诗的内涵基础上创造类似的文本。她论述道:“诗歌尽管不可以从一种语言输入到另一种语言,但是可以移植。种子可以放在新的土壤里,让一种新的植物长出来。译者的任务就是去决定在什么地方,放入那颗种子并着手移植。”[16]58这种译论更加有助于文化交流,促进文学的多样性发展。美国著名诗人、“垮掉派之父”肯尼斯·雷克思罗斯(Kenneth Rexroth)英译了许多中国诗歌。虽然他的“译笔”勾勒出充满色情意蓄的、“异样”的中国诗歌,但是他本人的诗歌创作中又融合了大量中国诗歌元素,如汉语句法、中国化的诗词意象与禅佛思维等。尽管如此,雷克思罗斯的中国诗歌译文广受读者青睐,并入选权威诗集,进入美国文学,获取了“经典”地位。

小畑的李白译诗以散体意译著称,形式与节奏独特,成为西方作曲家配曲选材的热点文本。英国作曲家阿瑟·布利斯(Arthur Bliss)、康斯坦特·兰伯特(Constant Lam-bert)和美国音乐家哈里·帕奇(Harry Partch)多选取小畑所译李白诗篇谱曲。这既是西方文艺界对小畑译诗的肯定,又证明了小畑将李白诗的“种子”成功移植到西方世界,借助音乐扩大了李白诗在英语世界的流传与影响。

结语

小畑薰良英译的《李白诗集》在李白外译过程中占有首创地位,直到60年后,路易·艾黎(Rewi Alley)、孙瑜英译的李白诗歌译集方才相继出现[17]11。他的散体译诗朴实、自然,又不乏生动之处。尤其是他与闻一多就《李白诗集》译事的商榷,提出了许多对诗歌翻译具有普遍意义的理论探讨。诗歌选材与文本考证、“诗意”的译法与重构、译诗的文化间性作用等论述仍然是当下译界关注的问题,于诗歌翻译事业仍具有借鉴意义。

[1]邬国平,邬晨云.李白诗歌的第一部英文译本——小畑薰良译《李白诗集》、译者与冯友兰等人关系及其他[J].江海学刊,2009(4).

[2]小畑薰良.北京闲话[J].现代评论,1926,4(86).

[3]Shigeyoshi Obata.The Works of Li Po:the Chinese Poet[M].Montana USA:Kessinger Publishing Co.,1922.

[4]廖七一.当代西方翻译理论探索[M].南京:译林出版社,2001.

[5]朱徽.中国诗歌在英语世界——英美译家中国诗歌翻译研究[M].上海:上海外语教育出版社,2009.

[6]吕叔湘.中诗英译比录[M].上海:中华书局,2002.

[7]王立信.闻一多文集[M].海口:海南国际新闻出版中心,1997.

[8]何晓嘉.主体间性哲学观照下的汉诗文化意象翻译[J].西华大学学报(哲学社会科学版),2012(6).

[9]王亚民.徐志摩散文全集·第二卷[M].广州:花山文艺出版社,1992.

[10]南治国.闻一多的译诗及译论[J].中国翻译,2002(2).

[11]松枝茂雄.中国名詩選(中)[EB/OL].(2012-1-20).http://www.paw.hi-ho.ne.jp/n3tomoko/kanbun/kansisyu.html.

[12]曾维华.中国古史与文物考论[M].上海:华东师范大学出版社,2008.

[13]曹明伦.翻译中失去的到底是什么——Poetry is what gets lost in translation出处之考辨及其语境分析[J].解放军外国语学院学报,2009(5).

[14]武宁.古汉诗语言的模糊性及其翻译[J].西华大学学报(哲学社会科学版),2013(1).

[15]徐有富.诗学原理[M].北京:北京大学出版社,2007.

[16]Susan Bassett & André Lefevere.Constructing Cultures——Essays on Literary Translation[M].上海:上海外语教育出版社,2001.

[17]张伯伟.文苑明珠(9)[C].北京:中国青年出版社,2000.