论裴铏小说集《传奇》的文体特色

2015-09-21侯晓晨

侯晓晨

(北京大学中文系 北京 100871)

裴铏,生卒年不详,唐咸通(860—874年)年间为静海军节度使高骈掌书记,加侍御史、内供奉。乾符五年(878年)以御史大夫为剑南西川节度副使,任上作有七言律诗《题文翁石室》。清王士祯编《五代诗话》,将裴铏归入前蜀人物类。周楞伽据此推测“裴铏作成都节度副使后一直未离蜀中,唐亡后就改仕前蜀”[1]3。

裴铏的小说集《传奇》,被后世的研究者誉为“传奇体小说的正宗”[2]457。由于该书亡佚已久,学界对它的研究很不充分。周楞伽辑注《裴铏传奇》时,在“前言”中对《传奇》的成书年代、辑佚情况、艺术特色等做了比较精到的分析,实为最早的专门研究《传奇》的论文。进入21世纪,出现了三篇以《传奇》为研究对象的学位论文:冯孟琦的《裴铏〈传奇〉叙事研究》借鉴西方叙事学理论,从叙述主题、叙述模式、叙述时空、叙述的诗化四个方面论述《传奇》的叙事特点及对后世小说叙述方式的影响;姚毅的《裴铏及其〈传奇〉研究》,从题材分类、场景情况、后世影响等方面进行分析,但重点不够突出,基本上局限于平面的展示;刘晓洁的《裴铏〈传奇〉及其诗化特征研究》,对裴铏的身世、交游做了详尽的考证,又通过量化分析来探究裴氏小说的诗化特征,是目前对《传奇》研究最细致、最充分、最具立体感的论文。李军均的专著《传奇小说文体研究》,只有极少的篇幅涉及到《传奇》,未能充分展开。《传奇》的书名,能在宋以后成为唐代新体文言小说的代称,足见裴铏小说在文体上颇具特色和代表性,值得深入研究。可惜的是,上述论文虽然部分涉及到了《传奇》作品的体式特征(如“诗化”),但均未将文体作为专门的研究对象。因此,本文另起炉灶,以周楞伽所辑三十一篇为依据,全力探析裴铏小说集《传奇》在文体上的特色。

一、《传奇》所收小说文体初辨

研究《传奇》的文体,首先要面对的一个问题是:它所收的作品,到底是传奇体还是笔记体,或者二者兼收?可能有人会反问:既然集子名叫《传奇》,怎么会收录笔记呢?但是,就目前看到的史料而言,唐人从未将当时出现的、不同于“粗陈梗概”的笔记体小说的新体文言小说直接称为“传奇”,直到南宋,谢采伯才在《密斋笔记》自序中将“传奇”与“志怪”并举,作为两种不同的小说体式名称:“经史本朝文艺杂说几五万余言,固未足追媲古作,要之无牴牾于圣人,不犹愈于稗官小说、传奇志怪之流乎?”[3]1因此,裴铏虽然将自己的小说集起名为《传奇》,并不能说明他一定认为其中所收的作品都是“传奇体”,也有可能指的是题材、主题等方面涉“奇”;后人虽然借用《传奇》的书名,作为一种小说文体的名称,却不宜以今律古,想当然的把裴铏的作品都当成传奇体,而是应当从实际的材料出发,进行审慎的判断。

在中国古代小说的几种文体中,话本体和章回体的标志是最清楚的,前者有入话、头回、正话、篇尾诗等几部分,后者则有回目,均能直接从外部体式上进行辨别;笔记体虽然没有明显的标志,但一般篇幅短小,“粗陈梗概”,也比较容易判断;只有传奇体的界限似乎比较模糊,难以给出准确的定义。鲁迅曾在《六朝小说和唐代传奇文有怎样的区别?》一文中概括传奇文的特点为“文笔是精细的,曲折的,至于被崇尚简古者所诟病;所叙的事,也大抵具有首尾和波澜,不止一点断片的谈柄;而且作者往往故意显示着这事迹的虚构,以见他想象的才能了”。[4]87在《中国小说史略》中,他又进一步指出:“小说亦如诗,至唐代而一变,虽尚不离于搜奇记逸,然叙述宛转,文辞华艳,与六朝之粗陈梗概者较,演进之迹甚明,而尤显者乃在是时始有意为小说。”[5]55综合这两条材料,其实就是鲁迅对传奇体小说的“描述性定义”。参考这个定义,本文所采用判定标准是:和一般的笔记体小说相比,传奇体小说的篇幅更长,叙述方式灵活,情节曲折,注重细节和场面的描写。

在《传奇》的三十一篇小说中,篇幅最长的是《崔炜》,约2600字;其余诸篇大多在700字以上,1000字以上的作品超过三分之二;仅《王居贞》一篇较短,但也接近200字。显然,它们与篇幅短小的笔记体有明显的区别。当然,仅仅从篇幅的长短上,不能判定这些作品一定是传奇体,还需要结合具体的文本来辨析。那些字数较多的作品,因为容量较大,是比较容易做到“叙述方式灵活,情节曲折,注重细节和场面的描写”的。最典型的例子是《崔炜》,先以全知视角叙崔炜的经历,约占全篇的四分之一;至崔炜坠入井中后,从“及晓视之,乃一巨穴,深百余丈,无计可出”开始,换用限知视角,约占全篇的四分之三;至篇末,交待崔炜的结局,“后居南海十余载,遂散金破产,栖心道门”、“竟不知所知”,又悄然换回全知视角。而在细节上,“入户,但见一室空阔”以下,用百余字描绘虚构的“玄宫”景色,尤为精彩。《孙恪》、《裴航》、《昆仑奴》等篇幅较长的作品,也都像《崔炜》一样,体现出传奇体的特色。那么,篇幅较短的呢?试看《蒋武》(约550多字)一篇,先用60多字介绍蒋武:

宝历中,有蒋武者,循州河源人也,魁梧伟壮,胆气豪勇。独处山岩,唯求猎射而已。善于蹶张,每赍弓挟矢,遇熊罴虎豹,靡不应弦而毙,剖视其镞,皆一一贯心焉。

一个英勇善战的猎人形象跃然纸上。接下来用100多字叙述蒋武与猩猩的对话。终于,蒋武接受了猩猩和白象的恳求,“以毒淬矢”,登山猎蛇:

……果见双目,在其岩下,光射数百步。猩猩曰:“此是蛇目也。”武怒,蹶张端矢,一发而中其目;象乃负而奔避。俄若穴中雷吼,蛇跃出蜿蜒,或掖或踊,数里之内,林木草芥如焚。至瞑,蛇殒。乃窥穴侧,象骨与牙,其积如山……

显然,无论是对蒋武的介绍,还是对他猎蛇场面的描写,均是笔记体难以做到的。《搜神记》卷十一中也有对射猎动物的描写:“楚王游于苑,白猿在焉,王令善射者射之,矢数发,猿搏矢而笑。乃命由基,由基抚弓,猿即抱木而号。”[6]127寥寥 30 多字,全是对动作和状态的叙述,没有任何场面的铺陈、细节的描写,与《蒋武》相较,两种文体的差别昭然若揭。

在《传奇》中,可以通过类似的分析,直接判定为传奇体作品的,有三十篇,仅有《王居贞》一篇存在疑问。从篇幅上看,它只有200字左右,比《搜神记》中的《韩重紫玉》、《干将莫邪》等篇还短了不少;而从文本内部来看,纯是对人物动作、状态和语言的叙述,只有故事情节,而没有场面和细节的描写,与六朝志怪的风格颇为相近。因此,本文的判断是:《王居贞》是裴铏《传奇》辑本中唯一的笔记体小说,其他三十篇均为传奇体。虽然由于《传奇》是辑佚而成,不能排除佚失的篇章是笔记体的可能性,但在小说集中编入如此之多的传奇体作品(至少三十篇),在唐代还是首创。在《传奇》之前,牛肃《纪闻》、张荐《灵怪集》、戴孚《广异记》、陈邵《通幽记》、薛用弱《集异记》等小说集,所收作品或以笔记体为主,或是笔记体、传奇体各半,传奇体在数量上从未像《传奇》这样占绝对的优势。具体的原因,由于缺乏史料记载,已经不得而知——或许当时的人们还是习惯于让这种新体文言小说“单篇行世”,即使编入集子,也是和许多笔记体作品混在一起。而《传奇》的出现,大大改变了传奇体在小说集中的弱势面貌,很可能对后世传奇集的编选也产生了某种影响。虽然在两宋时期,没有严格意义上的专门的传奇集,但到了明代,《剪灯新话》、《剪灯余话》、《觅灯新话》三部传奇专集的问世,堪与《传奇》遥相呼应。

二、必涉怪力乱神:裴铏对传奇体的特殊认识

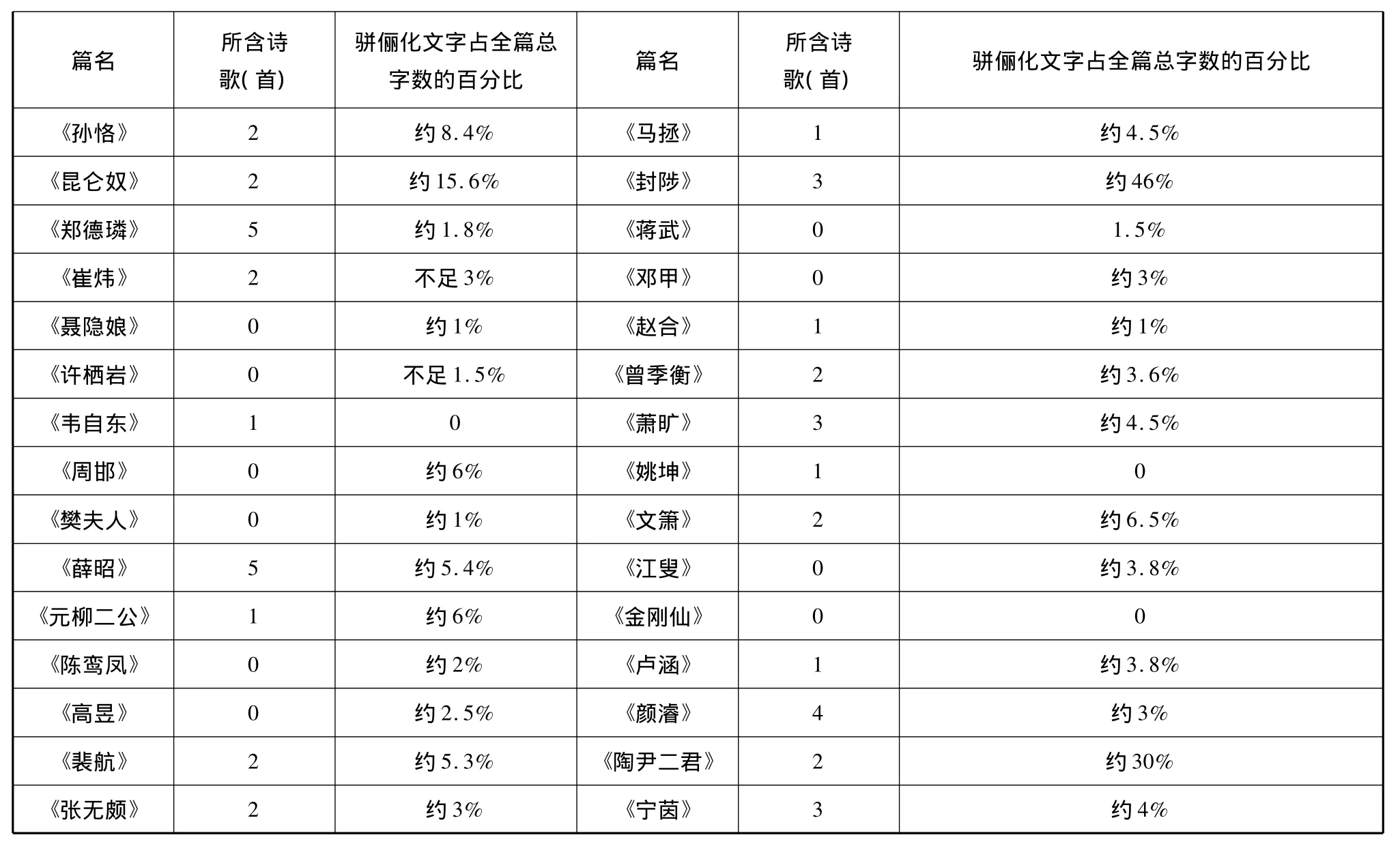

在裴铏《传奇》流传至今的三十篇传奇体的作品中,有一个现象值得注意:每篇都多多少少涉及一些神异因素。请看表1:

表1

这些神异因素,常常体现在作品的题材上,如《裴航》、《封陟》写凡人遇仙,《陈鸾凤》、《蒋武》写勇士除怪。但是,也有一些神异因素只是在情节上起到辅助作用,比如《昆仑奴》、《聂隐娘》两篇,主人公其实也是和蒋武、陈鸾凤一样的豪侠之士,但区别在于,蒋、陈是直接与妖魔鬼怪打交道,靠人类的能力降妖伏魔;而昆、聂置身于红尘之中,全凭自己的超人能力完成任务。事实上,《昆》、《聂》两篇当中并无任何神仙妖异出场,其场景也纯然是人间,但由于主人公具备神异能力,也涂抹上了浓厚的神秘色彩。

《传奇》的三十篇传奇体作品全部涉及怪力乱神,这在唐传奇发展史上是非常有特色的。在《传奇》之前的新体文言小说,以单篇行世的,可以涉及怪力乱神(如《古镜记》、《补江总白猿传》、《南柯太守传》等),也可以完全写人情事故(如《李娃传》、《冯燕传》、《莺莺传》等);专集所收的,则大多涉及怪力乱神(如《玄怪录》、《集异记》、《博异志》等),但也有一些完全写人情事故的(如《纪闻》中的《吴保安》)。因此,新体文言小说是“志人”还是“志怪”(这里只是借用两个词汇,并非指笔记体小说中的不同题材),并无一定成规。只是后人借用《传奇》的书名,对这一体裁“强名之”曰“传奇体”。进一步说,由于今人习惯用“传奇”代称唐代新体文言小说,容易习焉不察地误认为唐传奇肯定具备“传奇性”因素。事实上,这完全是把后人命名的“传奇体”、“传奇性”强行套在唐代小说上,既不符合当时作品的实际情况,也不符合唐代小说家创作时的主观心理。但是,《传奇》所收的新体文言小说一律涉及怪力乱神,鲜明地体现出裴铏对这一体式的特殊认识。严格地说,神异因素本不属于文体的范畴,任何文体都可以承载这一因素;但是,当裴铏将自己的同一体式的小说,清一色地涂抹上了浓重的神异色彩时,就形成了一种“大”文体之下颇具个性化特色的“小”文体。

刘勇强在《中国古代小说史叙论》一书曾论及唐传奇的文体与叙事特征:“志怪小说和志人小说……总的来说,它们更多地是服务于一个共同的编辑主张,如志怪小说多以显示鬼神怪异的存在为统一思想。而传奇作品有不少以单篇的形式传播,这使得传奇创作更追求完整的构思与独立的主题。”[7]123这里所说的“传奇创作”,主要针对的是单篇行世的唐传奇。有意思的是,裴铏《传奇》恰恰不是单篇传播而是结集成书的——所有的作品(包括三十篇传奇体和一篇笔记体)全部涉及神异,是否说明,在某种意义上,它“否定之否定”地回复到了笔记体小说(包括志人与志怪)那种“服务于一个共同的编辑主张”的姿态呢?值得细细玩味。

在《传奇》之后,宋元明清时期的传奇小说,但凡单篇流传的,可以不涉神异(如《杨太真外传》、《王幼玉记》等),也可以涉及神异(如《魏大谏见异录》、《神告传》等),这与唐代的情况是相近的;以专集的形式流传的(如《剪灯新话》),几乎全部涉及怪力乱神——这种编辑方式,隐约可以看到裴铏《传奇》的影子,尽管后者还不是纯粹意义上的传奇体专集。

三、调整史传模式:裴铏对传奇体整一化的追求

在唐传奇的发展史上,曾有一个引人注目的现象,便是它与史传文学的紧密联系。单从体式特征上来看,“某地某某某(人名)”或“某某某,某地人也”这样典型的史传型开头得到了广泛的应用。在中唐时代,很多单篇行世的传奇体小说,如《离魂记》、《任氏传》、《枕中记》、《李娃传》、《柳毅传》、《柳氏传》、《东城老父传》、《南柯太守传》、《莺莺传》、《李章武传》、《长恨歌传》、《庐江冯媪传》、《谢小娥传》、《冯燕传》、《东阳夜怪录》、《上清传》、《秦梦记》、《霍小玉传》,都使用了典型的史传型开头。其中不少篇,在结尾处还使用了一段类似史传论赞式的文字。显然,唐传奇中的名篇名作,其体式大多带有史传痕迹,无形中为后世的传奇小说作者提供了一套模板。在宋元明清时期的传奇作品中,仍能找到它的影子,如《青琐高议》中的《慈云记》、《高言》、《程说》、《李云娘》等篇的篇末议论。又如清代蒲松龄在小说结尾著名的“异史氏曰”。事实上,在唐以后的中国文言小说特别是传奇体创作中,上述史传模式屡见不鲜,几成俗套。无怪乎胡适在《建设的文学革命论》中严厉地批评道:“此类文字,只可抹桌子,固不值一驳。”[8]62

在裴铏的《传奇》当中,情况又是什么样的呢?他是否又落入了当时的俗套呢?在开头的方式上,《孙恪》、《高昱》、《裴航》、《张无颇》、《曾季衡》、《萧旷》、《颜濬》、《宁茵》八篇是直接进入故事,其他二十二篇都采用“某生,某地人氏”的格式开头。看来,在这方面,裴铏主要还是沿袭了中唐以来习见的史传体模式。但是,值得注意的是,三十篇作品清一色地弃用了史传论赞型的结尾。这里有个看似令人迷惑的问题:一方面大量采用史传型开头,一方面却坚决地放弃了史传型结尾,裴铏对于这一体式的真正态度究竟是什么呢?其实,在笔者看来,这正是他对于传奇体(当然,当时尚无传奇之名,是新体的文言小说)的探索,也是对传奇体整一化的追求。

史传型的开头,虽然模式化较强,但是交待的是人物背景,有利于开门见山,节省笔墨,为后文展开情节打下基础。而且,这一模式,毕竟只是一个开头,后文怎样写,完全取决于作者自身。仅以本文第一部分曾经简析过的《崔炜》一篇为例,虽然它的开头依然是“贞元中,有崔炜者,故监察向之才也”这样陈旧的模式,却丝毫没有防碍作者在小说后面的部分独出机杼,不拘格套。名篇《昆仑奴》、《聂隐娘》等也是类似的情况。

相比之下,史传论赞型的结尾,在整篇小说中的功能性比较弱,脱离于整体的情节之外,更像是在一个完整的文本后面硬加上的东西,虽然确实切合了传统史书的规范,却与正在取得小说独立地位的唐传奇背道而驰。而且,这样的结尾,或者说是“干预”,正是叙述者显示其全知全能和权威性的一个重要方面。如果说裴铏通过叙述视角的变化、情节的曲折突破了史传文学全知与线性叙事的藩篱的话,他对作品“干净”结尾的追求,也是对史传式的全知叙事的一种消解。正如夏德勇在《中国现代小说文体与文化论》中指出的,“中国古代小说中陈陈相因”的一些模式,其缺点所在,是未能将议论与说明“建立在客观描写基础上”,而且缺乏个性化。远在一千一百多年前的裴铏,是否有与夏德勇相近的见解,今人无从得知,但是他坚决放弃叙述者议论权的姿态是十分清楚的,而把自己的态度隐藏在叙述与描写的语调之中。

总之,对于前人在传奇体中确立的史传式规范,裴铏既有继承,也有放弃,其实是对这种史传模式做了一次集中的调整。虽然从前文所举的宋元明清传奇的例子来看,在后代的实际创作中,有相当一部分作家没有沿着裴铏的路子走下去,但仅就《传奇》中的作品而言,确实通过这次调整,展示了一种更统一、更整齐——同时也更成熟的小说文体。

四、强化与弱化:裴铏在两个向度上对传奇体诗赋化的实验

对于唐传奇与诗歌的联系,前人多已述及。而具体到《传奇》一书,很多研究者也很喜欢论述其中的“诗化”问题,例如冯孟琦的《裴铏〈传奇〉叙事研究》和刘晓洁的《裴铏〈传奇〉及其诗化特征研究》。但问题是,直观地看,《传奇》中也有相当数量的作品没有插入诗词,笼统地称《传奇》具备诗化特征,其实是不大恰当的。而且,“诗化”与更能显示《传奇》所收作品特点的“骈俪化”也不是同一个问题,应该分开来讨论。刘晓洁曾在论文中对以上两个方面做过精细的统计,但并未将二者合在一起分析。因此,笔者特将两表中最核心的数据提取出来,重新 编制成如表2①:

表2

若以骈俪化文字占全文总字数1%(含)以下(但不含0)算“轻度骈俪化”,1%(不含)至5%算“中度骈俪化”,5%(不含)以上算“高度骈俪化”,那么《传奇》中属于这三类的作品分别有3篇、15篇、9篇(另有3篇无骈俪化语句)。其中,《昆仑奴》、《封陟》、《陶尹二君》三篇的骈俪化文字甚至占到了全篇字数的15%以上。但是,单纯一项的数据统计并不说明太大的意义,如果把它和作品中所含诗歌数量横向比较,就会发现《传奇》中的作品与诗赋关系主要有以下几种类型:

其一是诗歌数量较多、骈俪化程度也比较高的,以《封陟》为代表,包括《陶尹二君》、《昆仑奴》、《薛昭》、《裴航》、《宁茵》、《萧旷》等篇。

其二是诗歌数量较多、骈俪化程度不高的,以《郑德璘》为代表。

其三是诗歌数量较少、骈俪化程度较高的,如《元柳二公》、《马拯》等篇。

其四是诗歌数量较少或者根本无诗、骈俪化程度较低或者根本没有骈俪化语句的,如《聂隐娘》、《许栖岩》、《韦自东》、《樊夫人》、《陈鸾凤》、《蒋武》、《姚坤》、《金刚仙》等篇。《金刚仙》是《传奇》中唯一一篇既无诗也无骈俪化语句的作品,与收诗3首、骈俪化文字占全篇总字数约46%的《封陟》形成了鲜明的对比。

显然,第一种和第四种类型的作品,在《传奇》中数量最多,而它们恰恰构成了两极:前一种的诗赋化程度较高,后一种的诗赋化程度极低。为什么会出现这样的情况?或许可以从题材上来解释,比如涉及神仙道化的作品,增加一些诗歌和骈俪化语句,可以渲染整体的意境,故而《封陟》、《萧旷》、《裴航》等篇在文体上有诗赋化的色彩;比如以豪侠之士为题材的作品,在文中不宜过多插入诗歌和骈俪化语句,那样会减慢叙述节奏,且与粗犷刚健的情节不合,故而《聂隐娘》、《陈鸾凤》、《蒋武》等篇几无诗赋化痕迹。但问题是,《樊夫人》也是神仙道化一类的作品,为什么完全无诗,也基本没有骈俪化语句?《昆仑奴》也是豪侠题材的作品,为什么既有诗歌,又具有较高的骈俪化程度?这两个都是极有力的反例。看来,“题材影响说”是有局限性的。唯一合理的解释,就是裴铏在正反两个向度上,对他创作的文体进行了实验。在《传奇》之前,这种小说的体式并无一定成规,即可以像《游仙窟》、《莺莺传》、《李章武传》那样有许多诗歌和骈俪化语句,也可以像《吴保安》、《冯燕传》、《杜子春》那样既无诗歌、骈俪化程度又低。裴铏的创作,对于诗歌骈俪,或强化,或弱化,从而他笔下的传奇体作品在文体上多姿多彩:从“大”的文体来讲,按照本文第一部分的判断,它们确实同属于文言小说中的传奇体;而从“小”的文体来讲,它们互相之间多多少少又存在着某些不同,尤其是前文所概括的四种类型中的第一种和第四种,其在文体上的差异是非常直观、也是非常明显的。

这种实验的效果如何呢?从后世的创作来看,宋人的传奇作品中,诗赋化的强弱程度依然很不稳定;而到了明代,以《剪灯新话》、《剪灯余话》为代表的一批传奇作品,大量在文本中羼入诗文,似乎暗合裴铏《传奇》当中强化诗赋化的一类;但在清代,传奇体的诗赋化并不明显,如《聊斋志异》中的许多传奇体作品均没有插入任何诗词,似乎又与裴铏另一路的尝试相合。而值得注意的,是下面这条材料:

《传奇》六卷。唐裴铏撰。高骈从事也。尹师鲁初见范文正《岳阳楼记》,曰:“《传奇》体耳。”[9]311

《岳阳楼记》是“以对语说时景”之作,尹师鲁用《传奇》的体式来形容《岳阳楼记》的文体特点,看来还是着眼于裴铏那些骈俪化较高的作品,以它们作为《传奇》文体的主要特点。不过,相关的史料还是过于匮乏,今人无法找到确凿的证据,梳理出这种“《传奇》体”的接受史,也无法确证它对后世产生了多大的影响,只能通过后世传奇作品在文体上的一些特点,做一些平行的比较和推测。这,不能不说是个巨大的遗憾。

综上所述,裴铏《传奇》流传至今的三十一篇作品,除《王居贞》一篇属于笔记体,其他三十篇均是篇幅较长、叙述方式灵活、情节曲折、注重细节和场面描写的传奇体作品。这三十篇传奇,从题材上看均涉及怪力乱神,这与裴铏之前的唐传奇的情况有所不同,作为小说集中的作品,它们在编辑主张和题材上均显示出了对六朝笔记体志怪小说的某种借鉴。同时,这样整一的题材,事实上也显示出裴铏对于传奇体小说特殊的理解与认识。而在文体上,《传奇》还有两个明显的特点:一是在继承中唐传奇史传型开头的同时,弃用了论赞式的结尾,从而在某种程度上减弱了全知叙事的含量,展示了一种更统一、更整齐、更成熟的小说文体。二是在强化与弱化两个向度上,对传奇体的诗赋化进行了实验,其中前一种构成了《传奇》当中最有代表性的体式,甚至被宋代的尹师鲁称为“《传奇》体”。明代传奇体小说诗赋化程度较高,清代传奇体小说诗赋化程度较低,可以看作是分别在两个向度上与《传奇》的呼应。

裴铏《传奇》中的三十篇作品虽然均为传奇体,但其内部之间仍存在着不同程度的差异。后人之所以用“传奇”作为唐代新体文言小说的代称,并非忽视了这些小说在一些标志性字面上的差异,而很可能是看重了它们篇幅较长、叙述方式灵活、情节曲折、注重细节和场面描写的共同点——这些,最能代表唐代新体文言小说的文体特色。

鲁迅先生曾指出,唐人“始有意为小说”。而由本文的分析来看,在那个“有意为小说”的时代,裴铏确实是“有意为传奇”,苦心经营着、革新着、实验着这一方兴未艾的新式小说文体,也为后人留下了一篇篇脍炙人口的佳作。

注释:

① 本表据刘晓洁《裴铏〈传奇〉及其诗化特征研究》(山东师范大学2011年硕士学位论文)“附表一”、“附表二”编制。

[1]周楞伽.裴铏传奇[M].上海:上海古籍出版社,1981.

[2]吴志达.中国文言小说史[M].济南:齐鲁书社,1994.

[3]谢采伯.密斋笔记[M].北京:中华书局,1985.

[4]鲁迅.六朝小说和唐代传奇文有怎样的区别[C]//且介亭杂文二集.北京:人民文学出版社,1973.

[5]鲁迅.中国小说史略[M].北京:人民文学出版社,1973.

[6]干宝.搜神记[M].北京:中华书局,1979.

[7]刘勇强.中国古代小说史叙论[M].北京:北京大学出版社,2007.

[8]胡适.建设的文学革命论[C]//季羡林主编.胡适全集.合肥:安徽教育出版社,2003.

[9]陈振孙.直斋书录解题[M].北京:中华书局,1985.