“淄青”废县与淄青重塑

——以唐宪宗朝为中心**

2015-09-11张达志华中师范大学历史文化学院

张达志(华中师范大学历史文化学院)

“淄青”废县与淄青重塑

——以唐宪宗朝为中心**

张达志(华中师范大学历史文化学院)

一、问题的提出

唐宪宗“元和中兴”最为史家称道的就是扫平叛逆藩镇,正如刘禹锡诗句所称:“今朝天子圣神武,手握玄符平九土。”[1]《平齐行二首》,刘禹锡著,瞿蜕园笺证:《刘禹锡集笺证》卷25《杂体诗》,上海古籍出版社1989年版,第768页。宪宗始终致力于重建中央权威,陆续展开对叛藩的军事行动,且成效甚著。元和元年(806),平西川刘辟、斩夏绥杨惠琳;元和二年,平浙西李锜;元和四年,擒昭义卢从史;元和七年,魏博田兴主动归服;元和十二年,灭淮西吴元济。[2]参见王寿南:《唐代藩镇与中央关系之研究》,大化书局1978年版,第66—68页。宪宗即位之初,即连平西川、夏绥、浙西三镇,其政治权威与新的政治游戏规则得以初步建立。[3]陆扬:《从西川和浙西事件论元和政治格局的形成》,《唐研究》第8卷,北京大学出版社2002年版,第245页。元和后期淮西平定,对其他叛藩震慑极大,元和十三年,淄青李师道纳质献地,成德王承宗弃战归降,横海程权举族入朝,幽州刘总归心初定,随后裂镇去位,河朔藩镇已近全部归顺,唯有李师道又反悔初衷,对抗朝廷。[1]樊文礼:《唐代平卢淄青节度使略论》,《烟台师范学院学报(哲学社会科学版)》1992年第2期。宪宗讨淮西之际,李师道与王承宗阴谋阻挠,甚至刺宰相、焚陵邑以胁朝廷,朝廷无暇他顾,只得暂时忍让。因此,平吴元济之次年,宪宗即展开对翻覆违命、负隅顽抗的李师道的大举讨伐。

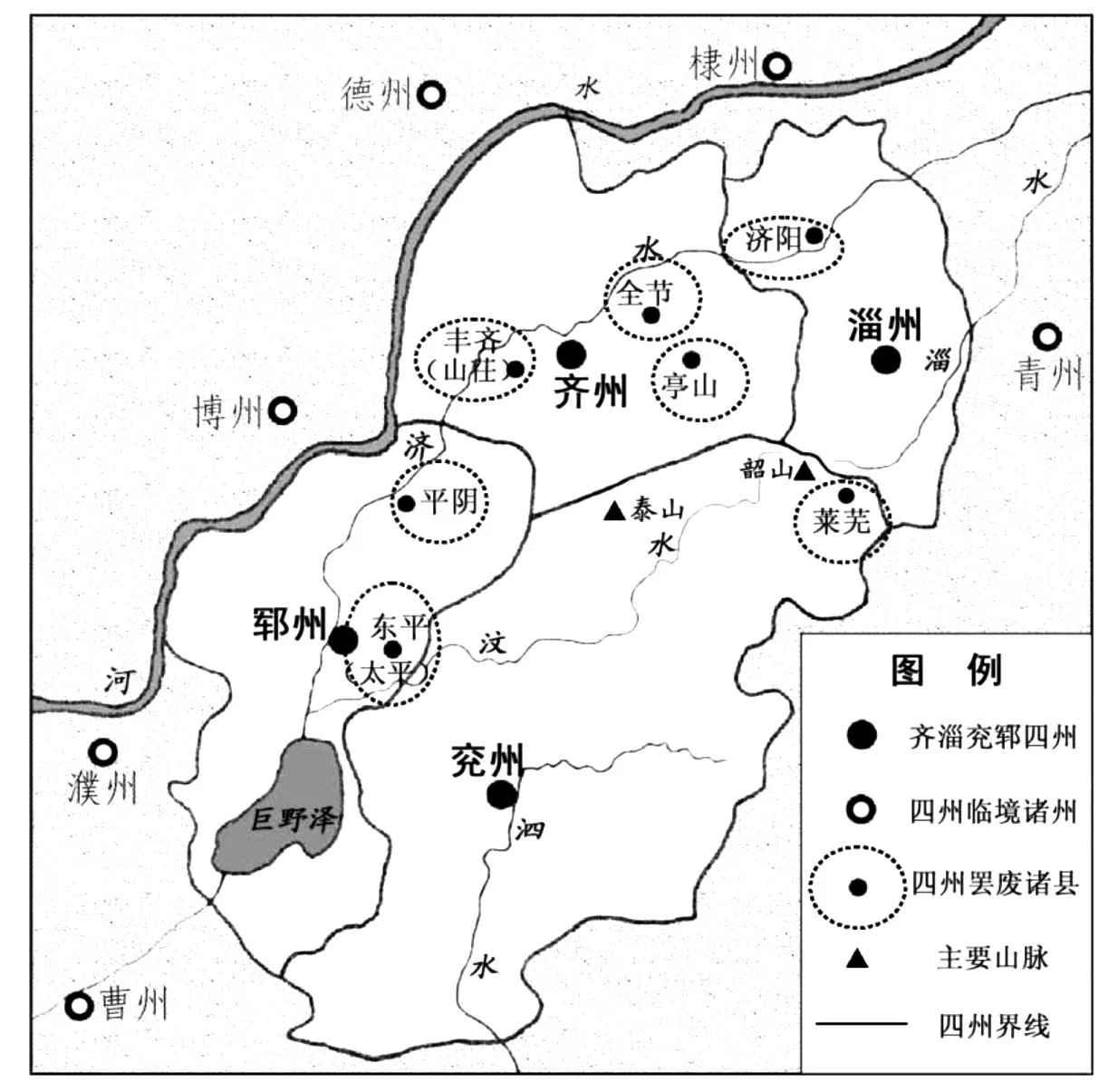

征讨淄青为元和平藩的最后一役。[2]通观历次战争,宪宗对叛藩的军事行动存在先易后难的趋势,孟彦弘先生认为此“避难就易”为“姑息”与“用兵”的“选择性”,参见《“姑息”与“用兵”—朝廷藩镇政策的确立及其实施》,杜文玉主编:《唐史论丛》第12辑,三秦出版社2010年版,第128页。用兵之前,魏博归顺,用兵期间,横海入朝,对淄青影响极其巨大。尤其是横海,旋即成为朝廷进攻淄青的前线阵地。乌重胤代郑权为横海节度使之后,除由德州移镇沧州之外,还对管内德、棣、景三州有所措置,先是归还刺史军权,然后于元和十四年(819)二月奏请废贞元二年(786)所置之景州为弓高县[3]《元和郡县图志》卷18《河北道三》,景州条,中华书局1983年版,第520页;《旧唐书》卷39《地理志二》,景州条;同书卷16《穆宗纪》;同书卷16《穆宗纪》;同书卷17下《文宗纪下》;同书卷17下《文宗纪下》;同书卷143《程日华传附程怀直传》;同书卷161《乌重胤传》;《唐会要》卷71《州县改置下·河北道》,景州条,第1497页;《太平寰宇记》卷65《河北道十四》,沧州南皮县条,中华书局2008年版,第1324页;同书卷68《河北道十七》,定远军条,第1377页;同书卷68 《河北道十七》,定远军废弓高县条,第1379页;《新唐书》卷66《方镇表三》;同书卷39《地理志三》,景州条。,废元和十三年郑权奏置之归化县为草市。[4]《旧唐书》卷162《郑权传》;同书卷17下《文宗纪下》;同书卷161《乌重胤传》;《唐会要》卷70《州县改置上·河南道》,齐州归化县条,第1484页;同书卷71《州县改置下·河北道》,德州归化县条,第1497页;《太平寰宇记》卷64《河北道十三》,德州安陵县福城条,第1311页;《新唐书》卷38《地理志二》,齐州临邑县条。元和十四年四月,朝廷正式推行“归还刺史军权”改革,但废景州、归化县却延至两年以后的长庆元年(821)才正式执行。乌重胤为何奏废景州、归化县,此一州一县对于元和、长庆之际的河北局势居何地位、有何影响,值得继续探究。此外,宪宗将淄青一分为三,瓦解其实力。但其后不久,宪宗驾崩,原淄青管内齐、淄、兖、郓四州相继有罢废属县之举,元和十五年[1]“元和十五年”,《新唐书》卷38《地理志二》为“元和十年”,疑误。正月,平卢军节度使奏废齐州丰齐、全节、亭山三县。[2]《旧唐书》卷38《地理志一》,齐州历城县条;同卷齐州亭山县条;同卷齐州长清县条;同书卷15《宪宗纪下》;《唐会要》卷70《州县改置上·河南道》,齐州条,第1484页。《太平寰宇记》卷19《河南道十九》,齐州废全节县条,第385页;同卷齐州废亭山县条,第391页;同卷齐州废丰齐县城条,第393页;同卷齐州条,第382页;同卷齐州长清县条,第391页;同卷齐州废茬城条,第393页;《新唐书》卷38《地理志二》,齐州章丘县条;同卷齐州章丘县条;同卷齐州长清县条。另,《旧唐书》卷15《宪宗纪下》、《唐会要》卷70《州县改置上·河南道》齐州条所载元和十五年正月,平卢州军奏管内四县户口凋耗,但实际并省者为丰齐、全节、亭山三县;而《太平寰宇记》卷19《河南道十九》齐州条载元和十五年废丰齐、山茬二县入长清,前后矛盾。按,《旧唐书》卷38《地理志一》齐州长清县条载“丰齐县,古山茌邑也。天宝元年,改为丰齐。元和十五年,以户口凋残,并入长清县”,《新唐书》卷38《地理志二》齐州长清县条亦载“武德元年析置山茌县,天宝元年曰丰齐,元和十五年省”,则元和十五年废省之丰齐县,即天宝元年改名以前之山茌县,二者实为一县。《太平寰宇记》将二者分开以应“四县凋耗”之数,误。同年,又省淄州济阳县。[3]《旧唐书》卷38《地理志一》,淄州高苑县条;《新唐书》卷38《地理志二》,淄州高苑县条。同年六月,兖海节度使曹华奏废兖州莱芜县。[4]《旧唐书》卷38《地理志一》,兖州莱芜县条;同书卷16《穆宗纪》;同书卷17上《文宗纪上》;《唐会要》卷70《州县改置上·河南道》,兖州莱芜县条,第1485页;《太平寰宇记》卷21《河南道二十一》,兖州莱芜县条,第442页;《新唐书》卷38《地理志二》,兖州莱芜县条。其后,文宗大和四年(830)五月,改郓州东平县为天平县,大和六年七月,废天平县;[5]《旧唐书》卷38《地理志一》,郓州须昌县条;同书卷17下《文宗纪下》;《唐会要》卷70《州县改置上·河南道》,郓州宿城县条,第1486页;《太平寰宇记》卷13《河南道十三》,郓州废东平县条,第251页。同月,又废平阴县。[1]《旧唐书》卷38《地理志一》,郓州平阴县条;同书卷17下《文宗纪下》;《唐会要》卷70《州县改置上·河南道》,郓州平阴县条,第1486—1487页;《太平寰宇记》卷13《河南道十三》,郓州平阴县条,第252—253页;《新唐书》卷38《地理志二》,郓州平阴县条。上述原淄青管内诸县的罢废原因何在,与宪宗藩镇政策及其在后续诸朝的贯彻有何关联,均值得深入剖析,详加阐释。

二、横海入朝与淄青平定

(一)河北局势变化与横海的动向

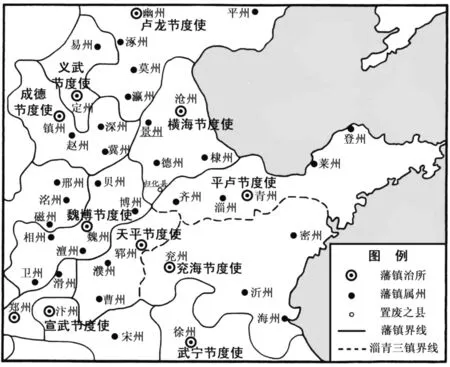

朝廷诛吴元济,李师道甚为忧惧,遂采纳幕僚计策,于元和十三年(818)正月“遣使奉表,请使长子入侍,并献沂、海、密三州。上许之。乙巳,遣左常侍李逊诣郓州宣慰”[2]《资治通鉴》卷240唐宪宗元和十三年正月条。。但李师道受人蛊惑,反复不定,被李逊察觉,建议宪宗出兵征讨。同年四月[3]《资治通鉴》卷240唐宪宗元和十三年四月条。,李师道果然“表言军情不稳”[4]《旧唐书》卷124《李正己传附李师道传》。,朝廷战意已决,开始进行军事部署。观“图1”可知,与淄青临界之藩镇有五:横海、魏博、义成、宣武、武宁。此时,宣武军节度使为久镇十余年的韩弘。同年五月丙辰,朝廷以李光颜为义成军节度使。七月癸未,以五月新除之凤翔节度使李愬为武宁军节度使;甲申,以魏博节度使田弘正检校司空。[5]《旧唐书》卷15《宪宗纪下》。同月乙酉,正式下制进讨淄青。

图1 淄青横海与邻境藩镇形势图[1]参见谭其骧主编:《中国历史地图集》(第五册 隋·唐·五代十国时期),元和方镇图(元和十五年),中国地图出版社1982年版,第38—39页。

考察以上四人的经历可以发现,宪宗征淮西一役中,时任忠武军节度使的李光颜,独当一面,勇冠诸军。[2]《旧唐书》卷161《李光进传附李光颜传》。时任山南东道节度使的李愬,更是夜袭蔡州,生擒吴元济。[3]《旧唐书》卷133《李晟传附李愬传》。宣武军节度使韩弘,时镇汴州要冲,因授淮西诸军行营都统,其子韩公武率师隶李光颜军。韩弘虽逗挠邀功,但战后仍以统帅加检校司徒、兼侍中。[4]《旧唐书》卷156《韩弘传》。而魏博节度使田弘正,遣子田布率兵进讨,屡战有功。田弘正牵制李师道,使其无法与吴元济犄角相援。[1]《旧唐书》卷141《田弘正传》。此四人,皆为平淮西之功臣,尤其是李愬的临时调任,更能体现朝廷对整体时局的通盘把握和深思熟虑。如此,西北魏博、正西义成、西南宣武、正南武宁,对淄青形成包抄之势。

与四镇相比,淄青正北之横海一镇,战略地位更加重要。横海地理位置十分特殊,被幽州、成德、魏博、淄青环围于渤海一隅。宪宗以前,周边四镇皆跋扈不臣,横海与朝命所及之“顺地”[2]〔日〕辻正博:《关于唐代对藩镇的政策—河南顺地化的过程》,《东洋史研究》1987年第46卷第2号。无法接壤。因此,从兴元元年(784)程日华任横海节度使,到贞元二年(786)其子程怀直袭位,到贞元十一年(795)沧州大将程怀信逐帅自立,到永贞元年(805)七月其子程执恭袭位,明显呈现出河朔三镇之世袭特点。宪宗于永贞元年八月即位,与程执恭为帅时间甚为接近。宪宗一以贯之的平叛之志,对程执恭不可能没有触动。但因有河朔、淄青阻隔,朝廷直接介入横海尚有困难,所以程执恭的立场不甚明朗。至元和七年(812)魏博归服,“顺地”与横海之间门户洞开,对横海的影响既深且远。魏博请官吏、行法令、输赋税,朝廷势力直接渗透到横海缘边。此时的程执恭,立场最难把握,若归服朝廷,则腹背受敌;若对抗朝廷,则有前车之鉴。其后,宪宗继续讨伐淮西吴元济,坚持不懈,从未罢兵。形势已经清楚地表明,朝廷平淮西,只是时间问题。因此,程执恭选择顺应时势,于元和十二年(817)三月改名程权。同年十月,淮西平定,程执恭毅然入朝,于元和十三年至京师,表辞帅位,朝廷得以任命华州刺史郑权为新任横海节度使。先有魏博归顺,后有横海入朝,魏博、横海连成一片,河南腹地至渤海之滨,皆为王土,朝廷得以长驱直入,直接破坏了河朔与淄青的合势,也决定了终宪宗一朝所有叛藩均被扫平的结局。此外,淮西平定对成德王承宗震动更大,使其不再反复,真心归服,并献德、棣二州。因此,朝廷以德、棣二州隶横海节度,并于元和十三年四月命郑权代程权为“德州刺史、横海军节度使、德棣沧景等州观察使”。[1]《旧唐书》卷15《宪宗纪下》。另,郑权镇横海的具体时间在“三月”还是“四月”,史籍记载不相一致,《旧唐书·宪宗纪》载:“三月……辛亥,诏:‘百司职田,多少不均,为弊日久,宜令逐司各收职田草粟都数,自长官以下,除留阙官物外分给。’至银台待罪,请献德、棣二州,兼入管内租税。……庚辰,诏复王承宗官爵。以华州刺史郑权为德州刺史、横海军节度、德棣沧景等州观察使。五月乙酉,凤翔节度使李惟岳卒。”观此上下文意,朝廷以郑权为横海节度使当在三月,但《旧唐书》此卷“校勘记”称“至银台待罪请献德棣二州兼入管内租税 此句上有脱文。此处当是叙述王承宗遣其子及牙将诣阙请罪事”。考《旧唐书》卷142《王武俊传附王承宗传》:“(元和)十三年三月,(田)弘正遣人送承宗男知感、知信及其牙将石汛等诣阙请命,令于客舍安置;又献德、棣二州图印,兼请入管内租税,除补官吏。上以弘正表疏相继,重违其意,乃下诏(复承宗官爵)……乃以华州刺史郑权为德州刺史,充横海军节度使、德棣沧景观察等使。”另,《资治通鉴》卷240唐宪宗元和十三年四月条,“夏四月甲寅朔,魏博遣使送承宗子知感、知信及德、棣二州图印至京师。……庚戌,洗雪王承宗及成德将士,复其官爵。”另,《册府元龟》卷165《帝王部·招怀三》(中华书局1960年版):“(元和)十三年正月一日敕书:‘镇州王承宗……又制曰:……’先是,命尚书右丞崔从使镇州,赐之玺书,期以自新。承宗素服俟罪,奉表陈白,帝益矜之,遂复爵命。以华州刺史郑权简较工部尚书、兼德州刺史、充横海军节度、德棣沧景观察使。”以上为一段,下段为:“四月甲寅,魏博遣使将押送承宗男知感、知信及其将石汛等至台门请罪……魏博监军遣使献王承宗德、棣二州图印,并请入管内租税。”综合《旧唐书·王承宗传》、《资治通鉴》、《册府元龟》三段记载,可以理清一个基本次序,即王承宗遣子请命及献德、棣二州图印,之后宪宗下诏复王承宗官爵,之后以郑权为横海节度使。《旧唐书·王承宗传》之元和十三年三月,不甚明确;《资治通鉴》及《册府元龟》则明确记载王承宗之子及二州图印于四月抵京,《资治通鉴》更记朝廷四月下诏复王承宗官爵。郑权镇横海在此事之后,朝廷在德、棣二州图印抵京后授郑权节钺,则当在四月无疑。因《旧唐书·宪宗纪》记载脱文,《旧唐书·王承宗传》记载模糊,容易造成郑权任横海节度使在三月的误读,当予纠正。此外,《册府元龟》将郑权镇横海事置于正月条之末,四月条之前,既未明确具体时间,又容易误解为在四月之前,亦误。而李师道正是在四月上表拒绝纳质献地,因此,朝廷派郑权镇横海,当为征讨淄青整体军事布局之一环。

元和十三年,郑权迁德州刺史、德棣沧景节度使,使府由沧州迁往德州,个中缘由除成德初献二州、朝廷需要严加掌控之外,也与淄青局势的不断恶化有关。在七月颁下的《讨李师道诏》中,朝廷历数李师道之罪,特别言及“遽越封疆,寇掠德、棣,焚爇村落,纵暴挻灾,大肆鸱张,曾无畏忌”[1]《唐大诏令集》卷120《政事·讨伐下》“讨李师道诏”,商务印书馆1959年版,第634页。。德、棣二州为淄青与横海、成德之间的缓冲地带,朝廷将二州纳入横海,除增强其整体实力外,还将治所由沧州徙往德州,便于机动应变,以防淄青。史籍并未明言郑权在淮西之役中的作为,仅载其于元和十一年代李逊为山南东道节度使。[2]《旧唐书》卷162《郑权传》。李逊镇襄州时负责军饷供应,高霞寓兵败,移过李逊,因而被贬。[3]《旧唐书》卷155《李逊传》。郑权继任,但次年即转华州刺史。郑权镇襄州时间虽然不长,但主要职责当与其前任李逊一样专力供军。

同年五月,紧随李光颜为义成军节度使之后,朝廷又“以河阳都知兵马使曹华为棣州刺史,诏以河阳兵送至滳河。会县为平卢兵所陷,华击却之,杀二千余人,复其县以闻;诏加横海节度副使”[4]《资治通鉴》卷240唐宪宗元和十三年五月条。。“(棣)州实临河,为朔北之射的也,无备不可以应卒”[5]王璠:《唐故东都留守东都畿汝州都防御使银青光禄大夫检校尚书左仆射判东都尚书省事兼御史大夫上柱国赠司空崔公(弘礼)墓志铭并序》(周绍良藏拓本,河南千唐志斋藏石),周绍良主编、赵超副主编:《唐代墓志汇编》大和〇三九,上海古籍出版社1992年版,第2123页。,“棣邻于郓,贼屡侵逼,华招募群盗之劲者,补之军卒,分据要路。其后,贼至皆击败之,郓人不敢北顾”[6]《旧唐书》卷162《曹华传》。。如此,郑权镇德州,曹华刺棣州,对于巩固横海防线、防备淄青寇掠意义重大。

元和十三年七月,朝廷命宣武、魏博、义成、武宁、横海五镇之师“分路并进,同力攻讨,相为犄角”[1]《唐大诏令集》卷120《政事·讨伐下》“讨李师道诏”,第634页。。正式开战后,新任横海节度使郑权不负众望,“破贼于齐州福城县,斩首五百余级”[2]《旧唐书》卷124《李正己传附李师道传》。。但十一月,朝廷又以河阳节度使乌重胤为横海节度使。[3]《资治通鉴》卷240唐宪宗元和十三年五月条。之前朝廷曾命乌重胤带兵压淮西境,前后三年,“与李光颜掎角相应,大小百余战,以至元济诛”[4]《旧唐书》卷161《乌重胤传》。。此外,乌重胤还奏请曹华为怀汝节度行营副使,前后数十战,大破贼于青陵城,因而贼平后得授棣州刺史,封陈留郡王。可见,乌重胤代郑权镇横海之后,与曹华配合,对淄青正北造成更大的军事压力。五镇连环,节帅均曾于淮西沙场立功,极大地增强了朝廷必胜的信心。通过以上分析可知,德、棣二州并入横海,使府迁往德州,是朝廷为征讨淄青而通盘考虑、整体谋划的结果。

(二)横海州县置废对淄青的影响

元和十三年(818)十一月,乌重胤代郑权为横海节度使,参与对淄青作战。次年二月,淄青平定。四月,乌重胤上言归还刺史军权,同时,又奏“景州本是弓高县,请却废为县,归化县本是草市,请废县依旧属德州”[5]同上。,朝命虽从其请,但真正执行却延至两年以后的长庆元年(821)五月,“沧州先置景州于弓高县,置归化县于福城草市,并宜停废”[6]《旧唐书》卷16《穆宗纪》。。可见,景州与归化县在淄青平定之前即已设置。

德州归化县建置于朝廷对淄青作战期间,与郑权初任横海节度使讨淄青李师道有关。元和十三年四月郑权移镇德州后,“以德、棣之兵临境,奏于平原、安德二县之间置归化县,以集降民”[7]《旧唐书》卷162《郑权传》。。同年七月,郑权即于齐州福城县破淄青兵马。在此形势下,同年十月,齐州刺史高士荣奏置行齐州,前文已经论及。可见,德州归化县与倚郭历城县之行齐州隔黄河相望,其设置均与战争期间招抚降民流户有关,而横海郑权的率军作战,正在归化县与行齐州的建置之间。

归化县,开元(元和)十三年[1]《唐会要》载郑权上奏时间为“开元十三年”,《太平寰宇记》为“元和二年”,均为“元和十三年”之讹。,横海军节度使郑权奏:“当道管德州安德县,渡黄河,南与齐州临邑县邻接,有灌家口草市一所。顷者,成德军于市北十里筑城,名福城,割管内安德、平原、平昌三县五都,置都知管勾当。臣今请于此置前件城,缘隔黄河与齐州临邑县对岸,又居安德、平原、平昌三县界,疆境阔远,易动难安。伏请于此置县,为上县,请以归化为名。”从之。[2]《唐会要》卷71《州县改置下·河北道》,第1497页;另见《太平寰宇记》卷64《河北道十三》,德州安陵县福城条,第1311页。

正如“图1”所示,归化县扼黄河天堑,处横海、淄青之要冲,尤其是郑权所称“南与齐州临邑县邻接”,显然有据此以取齐州之意。安德、平原、平昌三县之地“疆境阔远,易动难安”,置归化县亦有稳固后方、专力攻讨之意。因此,灌家口草市在战时的重要性得以临时性的凸显,相形之下,其经济功能反被忽视。元和十四年四月,郑权奏置归化县之次年,乌重胤即奏废归化县。淄青一分为三,对横海不再构成威胁,朝廷需要转而全力戒备淄青西北的成德与幽州。所以,长庆元年(821)五月废归化县,依旧为草市,恢复其原有经济功能与原初形态。于此,也可见证战争部署对于地方行政建制变化的巨大影响。

关于横海管内景州及其属县建置沿革,《旧唐书·地理志》[1]《旧唐书》卷39《地理志二》,景州条。、《太平寰宇记》[2]《太平寰宇记》卷68《河北道十七》,定远军条,第1377—1378页。等史籍均有记载,但颇为混乱。相较而言,《新唐书·地理志》表述较为明晰:“景州,上,贞元二年[3]《新唐书》原为“贞元三年”,《元和郡县图志》、《旧唐书》、《太平寰宇记》均为“贞元二年”,据改。(786)析沧州之弓高、东光、临津置。长庆元年州废,县还沧州。二年复以弓高、东光、临津[4]“临津”即“胡苏”,《唐会要》卷71《州县改置下·河北道》(沧州胡苏县条,第1495页)载“胡苏县,天宝元年八月二十四日,改为临津县”。、南皮、景城置。大和四年(830),州又废,县还沧州。景福元年(892)复置。”[5]《新唐书》卷39《地理志三》,景州条。

德宗时,程日华为沧州刺史、横海军使[6]《旧唐书》卷143《程日华传》。,贞元四年(788),程日华卒,其子程怀直习河朔事,自知留后事。朝廷“嘉父之忠”,“升横海军为节度[7]依文意,横海军节度使置于贞元四年程日华卒后,《新唐书》卷66《方镇表三》(第1846页)载“贞元三年,置横海军节度使,领沧、景二州,治沧州”,时间有异。,以怀直为留后。又于弓高县置景州,管东光、景城二县,以为属郡”。五年,“起复正授节度观察使”[8]《旧唐书》卷143《程日华传附程怀直传》。。程怀直请置景州,“仍请朝廷除刺史,上喜曰:‘三十年无此事矣!’乃以员外郎徐伸(申)为景州刺史”[9]《资治通鉴》卷233唐德宗贞元五年二月条。另参见《新唐书》卷143《徐申传》。。李翱所撰“徐申行状”[10]《全唐文》卷639《李翱•唐故金紫光禄大夫检校礼部尚书使持节都督广州诸军事兼广州刺史兼御史大夫充岭南节度营田观察制置本管经略等使东海郡开国公食邑二千户徐公(申)行状》,载“公讳申,字维降……既沧景观察使奏请景州刺史阙,其帅辄以其僚属将校自为之,不请有年矣,宰相累进刺史名,皆不出,及召公入,言合上旨,遂下诏迁朝散郎使持节景州诸军事景州刺史,充本州团练使兼御史中丞”。、权德舆撰“徐申墓志”[1]《唐故金紫光禄大夫检校礼部尚书使持节都督广州诸军事兼广州刺史御史大夫充岭南节度支度营田观察处置本管经略等使东海郡开国公赠太子少保徐公(申)墓志铭并序》,郭广伟点校:《权德舆诗文集》卷24《墓志铭》,上海古籍出版社2008年版,第356页,载“以御史中丞领景州刺史。自兵兴四十年,山东诸侯率强大骄蹇,郡二千石多自命于辕门,盖县官息人含垢,而因缘渐渍然也。至是朝廷以沧州负海,劲兵攸处,乃建节将幕庭,裂属城以置支郡,会其帅亦请缺守于朝,朝论难之,二府比推择未称,因召公入见而面命焉”。,均备载此事。此前,沧景管内属州刺史均由藩帅“以其僚属将校自为之”,徐申刺景之后,景州作为横海节度使之属州,直到长庆元年方才发生变化。

《新唐书·方镇表》载“长庆元年,置德、棣二州观察处置使,省景州”[2]《新唐书》卷66《方镇表三》。。《唐会要·州县改置》载“长庆二年正月,敕:沧州弓高县宜依旧为景州,仍隶沧州观察使”[3]《唐会要》卷71《州县改置下·河北道》,景州条,第1497页。另,《太平寰宇记》卷68《河北道十七》,定远军废弓高县条,第1379页,亦载此敕:“沧州弓高县宜置景州,仍属沧州。”。对比两条史料可见,长庆元年至长庆二年正月期间,景州被废,原横海节度使一分为二。究其根源,元和十四年,天下诸藩皆服朝命,唯有幽州刘总,虽已归服,但尚未入朝。随后,元和十五年,宪宗驾崩,穆宗即位。长庆元年七月,由于张弘靖驾驭失所及宰相崔植等处置失当[4]《旧唐书》卷119《崔祐甫传附崔植传》载:“宪宗皇帝削平群盗,河朔三镇复入提封。长庆初,幽州节度使刘总表以幽、蓟七州上献,请朝廷命帅。总仍惧部将构乱,乃籍其豪锐者先送京师。时朱克融在籍中。(崔)植与同列杜元颍素不知兵,且无远虑。克融等在京羁旅穷饿,日诣中书乞官,殊不介意。及张弘靖赴镇,令克融等从还。不数月,克融囚弘靖,害宾佐,结王廷凑,国家复失河朔,职植兄弟之由。乃罢知政事。”,朱克融为乱,幽州复叛,与刘总奏请背道而驰。朝廷裂分幽州,欲仿效平李师道后之淄青措置,目的在于弱化幽州,使其永不再叛,但因所任非人,以致后患无穷。与幽州复叛几乎同时,成德发生军乱,忠于朝廷的节度使田弘正被害,王廷凑自为留后[1]《旧唐书》卷16《穆宗纪》。,与幽州朱克融共同对抗朝廷。八月,朝廷正式征讨,横海亦在出征之列。

长庆元年十月,因横海节度使乌重胤用兵稍缓,朝廷以杜叔良取而代之。但战事进展并不顺利,十二月,朝廷无奈赦燕攻赵。朱克融虽被赦得节,但仍于长庆二年正月“陷沧州弓高县”,“兼邀饷道车六百乘而去”。[2]《旧唐书》卷16《穆宗纪》。杜叔良被贬,王日简得为“沧州刺史,充横海军节度、沧德棣观察等使”,表明当时景州已被罢废。但对于成德而言,景州属县“弓高断其北”[3]《新唐书》卷203《文艺传下附吴武陵传》。之势至关重要,故朝廷于同月甲寅“复以弓高县为景州”[4]《旧唐书》卷16《穆宗纪》。,其后即未再废。二月甲戌,朝廷赐王日简姓名曰李全略。同月癸未,又以李光颜为“沧州刺史、横海军节度使,兼忠武军节度、深冀行营并如故”;李全略为“德州刺史、德棣等州节度”。[5]《旧唐书》卷16《穆宗纪》。至此,横海节度使一分为二。但为时不久,忠武将士欲归许州,李光颜不能制而辞横海节。[6]《资治通鉴》卷242唐穆宗长庆二年三月条。三月己未,朝廷即“以德棣节度使李全略复为沧州节度使,仍合沧景德棣为一镇”[7]《旧唐书》卷16《穆宗纪》。另,吴廷燮《唐方镇年表》卷4《义昌》,中华书局1980年版,第529页,将此事置于长庆三年,误。。其后,李全略由德州复镇沧州,领沧、景、德、棣四州。[8]《新唐书》卷66《方镇表三》载“长庆二年,罢德、棣二州观察处置使,横海节度使复领景州”。由此可见,从长庆元年七月幽州复叛至长庆二年二月短短半年时间内,横海节度使历经乌重胤、杜叔良、王日简(李全略)、李光颜数次波折,变化相当复杂。横海地处河朔与淄青之间,无论宪宗朝讨淄青还是穆宗朝讨幽州、成德,都是兵戎相见的战略要地。因此,朝廷对其节帅选任相当慎重,视战事进展与战争成败随时更换,直至敬宗宝历二年(826)“四月戊戌朔,横海军节度使李全略卒”[1]《旧唐书》卷17上《敬宗纪》。,横海转入李同捷为乱不臣时期,则为后话。

乌重胤于元和十四年(819)四月上奏请废景州,延至长庆元年(821)五月方才实施。同年十月乌重胤于深州饶阳破贼,又被杜叔良取代。在此之前的五个月间,景州已废,县隶沧州。直至长庆二年正月朱克融陷沧州弓高县,景州仍未复置。同月,王日简取代杜叔良为横海节度使之后,朝廷方才下诏以弓高县复置景州。在废州为县期间,正是朝廷讨王廷凑的紧要关头,“贼取弓高,绝粮道,深州围益急”[2]《新唐书》卷119《白居易传》。另,白居易长庆二年正月五日所奏《论行营状·请因朱克融授节后速讨王廷凑事》,《白居易集笺校》卷60《奏状三》,第3408页,称“深州久围,救兵不至。弓高新陷,粮道未通。下博诸军,致于穷地。光颜兵少,欲入无由”。,弓高粮路当为永济渠的运河航道,主要用于向前线输送馈饷。[3]邹逸麟主编:《黄淮海平原历史地理》,安徽教育出版社1997年第2版,第337页。另见〔日〕青山定雄:《唐宋时代的交通与地志地图的研究》,吉川弘文馆1963年版,第285—286页。鉴于弓高县交通要道的特殊性,加之朱克融新陷弓高对整体战局的困扰,朝廷遂于新除王日简之后复置景州,对于提升景州管内诸县的地位以及收复失地均有重要意义。因此,可以说朱克融被赦后占弓高,反而促成景州之复置。综上所论,平淄青后横海节度使乌重胤奏废景州、归化县,正可反衬出其在战时的临时性但又不可替代的重要作用。

(三)淄青一分为三与横海的反应

元和十三年为宪宗平藩最为关键的一年,虽然淮西平定之后,大多叛藩已经归服,但仍有继续观望、游离者如宣武韩弘、幽州刘总。淄青战事的成败,直接关乎元和地方控制的全局。开战仅仅半年多,元和十四年二月,郓州即传捷报,李师道被擒杀。淄青虽然貌似强大,但在淮西平定、成德归顺的背景下,失去互为应援的“掎角之势”,最终难以抵挡周边诸镇的分路进讨。最后一个不臣之地被削平,宪宗终于得成伟业。因此,如何稳固并延续天下归服之局面,成为朝野上下密切关注的重要议题。“上命杨于陵分李师地道,于陵按图籍,视土地远迩,计士马众寡,校仓库虚实,分为三道,使之适均:以郓、曹、濮为一道,淄、青、齐、登、莱为一道,兖、海、沂、密为一道,上从之。”[1]《资治通鉴》卷241唐宪宗元和十四年二月条。同年三月,付诸实施。

朝廷将淄青一分为三,天下为之振奋,马总[2]《全唐文》卷481《马总·郓州刺史厅壁记》。、韩愈[3]《郓州溪堂诗并序》,《韩昌黎文集校注》卷2《杂著、书、启》,上海古籍出版社1987年版,第96—97页。、刘禹锡[4]《天平军节度使厅壁记》,《刘禹锡集笺证》卷8《记上》,第183页。均曾撰文,详录此事,盛赞其功。此外,还有柳宗元所撰贺状,称“害气尽除,和风溥畅。裂壤既分其形胜,经野必正其提封,河济异宜,海岱殊服。……某获逢开泰,忝守方隅,抃跃之诚,倍百恒品”[5]《贺分淄青诸州为三道节度状》,《柳河东集》卷39《奏状》,上海人民出版社1974年版,第634页。,更是歌功颂德,无以复加,可见裂分淄青在当时的巨大影响。昔日甚嚣尘上的淄青雄镇,转瞬即被肢解,对于天下诸镇的震慑作用非比寻常。宪宗“以法度裁制藩镇”成为大势所趋,其连锁反应甚为明朗。元和十四年(819)七月,宣武节度使韩弘来朝,坚辞戎镇;[6]《旧唐书》卷15《宪宗纪下》。幽州卢龙节度使刘总去意更决,遂有长庆元年(821)二月裂分幽州之奏:“以幽、涿、营为一道”,“平、蓟、妫、檀为一道”,“瀛、莫为一道”[7]《资治通鉴》卷241唐穆宗长庆元年三月条。,与朝廷裂分淄青如出一辙。此外,紧邻淄青的横海,动向更为敏感。同年四月[1]《册府元龟》卷60《帝王部·立制度第一》,第676页,载乌重胤上奏时间为元和十四年四月。,乌重胤即上奏章,明确表明本镇态度。

元和十三年,(乌重胤)代郑权为横海军节度使。既至镇,(十四年四月)上言曰:“臣以河朔能拒朝命者,其大略可见。盖刺史失其职,反使镇将领兵事。若刺史各得职分,又有镇兵,则节将虽有禄山、思明之奸,岂能据一州为叛哉?所以河朔六十年能拒朝命者,只以夺刺史、县令之职,自作威福故也。臣所管德、棣、景三州,已举公牒,各还刺史职事讫,应在州兵,并令刺史收管。又景州本是弓高县,请却废为县,归化县本是草市,请废县依旧属德州。”诏并从之。由是法制修立,各归名分。[2]《旧唐书》卷161《乌重胤传》。

乌重胤继任横海节度使后,参与了对淄青的征讨,亲历了对淄青的裂分,宪宗讨伐叛藩的作为、河朔三镇的前景、淄青横海的现状,都促使其对本镇何去何从进行深入思考。由于横海以前由河朔与淄青环围而成的“天然屏障”已然不存,且乌重胤此前曾任河阳节度使,忠于朝廷,因此,乌重胤上奏的初衷,并非为一己之利,而是真正考虑到朝廷与藩镇今后如何共存共赢的大问题。经过宪宗彻底平藩之前十余年的发展,地方藩镇对宪宗盖世无双的决心、毅力和朝廷用兵的战绩均有目共睹,像乌重胤这样进行思考并上疏朝廷者一定不在少数,乌重胤只是其中的一个代表,其观点最为切合宪宗之意,才被史臣记录在案,观其上奏与紧随其后朝廷所颁诏令的契合程度,即为明证。

与乌重胤上奏同月,朝廷下诏“诸道节度、都团练、防御、经略等使所管支郡,除本军州外,别置镇遏、守捉、兵马者,并合属刺史”[1]《旧唐书》卷15《宪宗纪下》。。此归还刺史军权的改革影响深远,从本质上改变了藩镇内部的军事结构,兵力由藩帅绝对掌握完全支配的局面逐渐发生变化。由于藩帅的去世更替,几代下来,兵力逐渐分散到诸将手中,以互相制衡,相对于以往来说,反而节度使能够绝对控制的兵力大为减弱。分兵诸将实际上造成各军将所领兵力相互抵消,历时既久,客观上会削弱藩镇的整体实力,使其弱化,跋扈骄横的军事基础逐渐被削弱。这种军力的弱化与黄巢起义后全国范围内的藩镇兵力碎化以及州军独立化倾向密切相关。对朝廷而言,州军不仅对稳定地方治安、平定局部叛乱有一定的威慑作用,还对牵制藩帅过分穷兵黩武、保持藩镇与州的均势有一定的平衡作用。[2]张达志:《从刺史军权论中晚唐地方政局的演进》,《史林》2011年第1期。因此,宪宗改革在其后各朝的延续造成藩镇渐弱而属州渐强,经五代至宋初,藩镇终被全面废除。难怪宋人王应麟评价“河北诸镇惟横海最为顺命,由重胤处之得宜”[3]《通鉴地理通释校注》卷3《历代州域总叙下》,四川大学出版社2009年版,第91页。。中央权威的重建筚路蓝缕,至此方成“元和中兴”,堪与“开元盛世”相比肩,正如刘禹锡所称颂,“开元皇帝东封时,百神受职争奔驰”,“当今睿孙承圣祖,岳神望幸河宗舞”。[4]《平齐行二首》,《刘禹锡集笺证》卷25《杂体诗》,第768页。

三、“淄青”废县所见宪宗朝政策的落实

裂分淄青之后,朝廷对新三镇的重视程度有增无减,元和十四年(819)三月,分派马总、薛平、王遂为天平、平卢、兖海节度使。[1]《旧唐书》卷15《宪宗纪下》。同年七月,又于《上尊号赦文》中单独提及淄青三镇:“淄青旧管内官吏将士百姓等,纵有迹同恶逆,挂涉流言,事在往时,一切不问,维新之后,仍不得递相纠告”;“郓曹濮、淄青、沂海等三道百姓,久沦寇境,皆被伤残,宜委本道观察使、刺史设法绥抚,务令安辑”。[2]《全唐文》卷63《宪宗·上尊号赦文》。朝廷派重臣镇守,给复其百姓,并且诏告天下,在当时起到的引导人心向背的示范作用异常显著。宪宗历时十余年重建起来的中央权威,除表现在武力征讨方面外,更表现在和平时期地方对中央政令的执行情况与贯彻力度,原“淄青”管内罢废诸县即为宪宗藩镇政策得以推行的一个方面。

(一)平卢管内齐、淄二州废县

平卢薛平为前文所涉相卫薛嵩之子,薛嵩卒后,军吏胁迫其知留后务,薛平设法入朝,在南衙凡三十年,深得朝廷信赖,德宗、宪宗两朝,于汝州、郑滑理有能名。[3]《旧唐书》卷125《薛嵩传附薛平传》。移镇青州之后,对于朝廷政令,执行得力。藩镇顺服朝命主要表现在请官吏、行法令、输赋税三个方面,其中输赋税的基础即在调查户口。由于淄青半个世纪“藩镇世袭”,“不申户口”[4]《资治通鉴》卷237唐宪宗元和二年十二月条。,朝廷始终无法确知其管内州县的户口情况。薛平镇平卢后,即首先展开大规模的户口核查工作,且进展十分迅速,仅用八个月即告功成。

元和十五年正月二十三日,平卢州军奏:“当管五州,共二十九县。内四县录户口凋耗,计其本县税钱,自供官吏不足。今请权宜并省,各具如后:齐州都九县,内三县请并省。丰齐县与本州长清县相近,今请废丰齐县,并入长清县。全节县与历城县相近,请废全节县,并入历城县。亭山县与章邱相近,今请废亭山,并入章邱。丰齐等四县权停废,待已后户口滋繁,物力殷赡,即请仍旧。”从之。[1]《唐会要》卷70《州县改置上·河南道》,齐州条,第1484页。

平卢州军所奏得以执行,正月丙申“废齐州丰齐县入长清,废全节县入历城,废亭山县入章丘县”[2]《旧唐书》卷15《宪宗纪下》。,罢废理由即为“户口凋残”。[3]《旧唐书》卷38《地理志一》,齐州历城县条;《旧唐书》卷38《地理志一》,齐州亭山县条;《旧唐书》卷38《地理志一》,齐州长清县条。平卢管内州县重新纳入朝廷版图,其置废并省均出朝廷,为安史之乱以来未曾有之大变化。此种变化对宪宗朝以后地方行政的影响既深且远,裂地分镇等措施导致藩镇碎化与弱化的趋势逐渐凸显,藩镇在州县与朝廷之间的阻隔作用渐趋淡薄。

无独有偶,平卢管内的淄州亦有并省县邑之举。“元和十五年(820),(济阳)并入高苑。”[4]《旧唐书》卷38《地理志一》,淄州高苑县条。虽然史籍并未明言济阳县的罢废原因,但淄州与齐州紧邻,且其所领济阳县与齐州三县均废于元和十五年,情况应当基本相同。

观“图2”可以发现,平卢管内齐、淄二州与博、德、棣三州接壤。如前所论,宪宗征讨李师道,诸道兵马从魏博、横海攻入淄青境内,齐、淄二州首当其冲。朝廷平定淄青之前的元和十三年十月,地处前线的齐州即曾作为交战双方争夺的重点对象,时任齐州刺史高士荣上奏:“蒙恩受任,其州犹在贼中,须置行州,及倚郭历城县行印。”[5]《唐会要》卷70《州县改置上·河南道》,行齐州条,第1484页。朝廷准奏。行齐州的设置说明其所领诸县罹于战火,流民逃户在所难免。“户口凋残”引发的社会问题是多方面的,直接关涉到县邑的存废,正如周振鹤先生所指出的,“经济凋敝,人口减少或迁离,就会撤废一定数量的政区”[1]周振鹤:《中国地方行政制度史》,上海人民出版社2005年版,第280页。。齐州丰齐、全节、亭山三县与淄州济阳县的废省,就属于这种情况。平卢州军奏文中明确指出“待已后户口滋繁,物力殷赡,即请仍旧”,即诸县复置的基础在于户口的增加与经济的恢复。[2]参见谭其骧主编:《中国历史地图集》(第五册 隋·唐·五代十国时期),第44—45页。

图2 齐淄兖郓四州所废县形势图[2]

(二)兖海管内兖州废县

淄青裂分之三镇中的兖海也有所行动。之前,朝廷为弱化兖海,将相距甚远的兖州与沂、海、密三州划为一镇,且将使府置于沂州,消除兖州与相邻之郓、曹、濮三州联结所潜伏的危险。朝廷的担忧并非过虑,新任节帅王遂“僻于聚敛”,曾于讨淮西时任宣歙观察使,供应诸军粮料;又于征淄青时任供军使,“岁计兵食三百万石”;平淄青后,再“进羡余一百万”,宪宗因令其镇沂州。“军州民吏,久染污俗”,而王遂“但峻威刑,以绳乱俗”,于元和十四年七月被牙将王弁所杀。[1]《旧唐书》卷162《王遂传》。朝廷命曹华往镇,用计区分郓州兵与沂州兵,“凡郓一千二百人,立斩于庭,血流成渠”,“自是海、沂之人,重足股栗,无敢为盗者”。[2]《旧唐书》卷162《曹华传》。

曹华尽灭郓州牙兵后,“恶沂之地偏,请移理于兖”。鉴于郓州悍卒已除,难以为乱,朝廷方才准许移治兖州。曹华“恭礼儒士”,“立学讲经”,“出家财赡给,俾成名入仕,其往者如归”。[3]《旧唐书》卷162《曹华传》。兖州管内,呈现出李正己以来五十余年未曾有过的邹鲁礼义之乡的风貌。

元和十七[五]年[4]《唐会要·州县改置》为“元和十七年”,《太平寰宇记》卷21《河南道二十一》(兖州莱芜县条,第442页)为“元和十四年”,均误。曹华上奏中称“请准淄、齐等州章丘、临济县例,特从并省”,齐州、淄州废县均在元和十五年,曹华上奏在齐州、淄州之后,故疑为“元和十五年”。六月,兖海节度使曹华奏:“兖州莱芜县,在当道边界,去县山路三百余里,人户绝少,年税绢一千,官吏名数,亦与大县不殊。窃以此县最小,虚置无取。请准淄、齐等州章丘、临济县例,特从并省。案图经,莱芜贞观三年废入博城县,即今当州乾封县是也,相去接近,伏请依前并入乾封县。”从之。大和元年九月,兖州奏复置县。从之。[5]《唐会要》卷70《州县改置上·河南道》,兖州莱芜县条,第1485页。

莱芜县位于兖州与淄州交界之山区,元和十四年朝廷裂淄青为三镇,兖州属兖海,淄州属平卢。但在此之前,二州均为淄青巡属,莱芜县亦当受战争影响而致“户口绝少”。为避免虚置县额,节度使曹华奏请予以罢废,并遵照淄、齐二州之先例执行。七年之后,莱芜县得以复置,说明此地人口逐渐归集,经济逐渐复苏。因此,州县置废“实际上是经济兴衰和人口变迁的一项动态指标”[1]周振鹤:《中国地方行政制度史》,第280页。。

元和十四年二月,朝廷颁《破淄青李师道德音》,“其淄青道百姓等,陷此凶逆,久被残伤,昨因阻兵,尤肆暴虐。吾人是念,岂忘优矜,宜给复一年,仍委本州县长吏设法绥抚”[2]《唐大诏令集》卷124《政事·平乱中》“破淄青李师道德音”,第667页。。朝廷免除原淄青管内州县一年赋役,但一年之后诸州县的战争伤残却远未恢复。特别是文宗大和二年(828),原淄青遭遇水灾,受损严重,朝廷于大和三年五月下诏,“水损处郓曹濮、淄青、德齐等三道,宜各赐米五万石,兖海三万石,并以入运米在侧近者,逐便速与搬运”。“七月,齐德州奏:百姓自用兵已来,流移十分,只有二分,伏乞赐麦种、耕牛等。敕量赐麦三千石,牛五百头,共给绫一万疋充价直,仍各委本州自以侧近市籴分给。”[3]《册府元龟》卷106《帝王部·惠民二》,第1267—1268页。可见,经过十年时间,原淄青仍未从战争与水灾伤残中实现完全复苏。因此,朝廷在同年十一月[4]《全唐文》卷966阙名《请严禁杂榷奏》(大和七年四月御史台),“伏准大和三年十一月十八日赦文,天下除两税外,不得妄有科配。其擅加杂榷率,一切宜停,令御史台严加察访者”,御史台奏疏所准正是此《南郊赦文》。所颁《南郊赦文》中又加以放免,“郓曹濮、淄青、衮海及沧德管内齐州明年夏税钱,每贯放二百文,其税子每亩十分放二分”[5]《全唐文》卷75《文宗·南郊赦文》。。直至大和六年(832)“九月庚寅朔,淄青初定两税额,五州一十九万三千九百八十九贯,自此淄青始有上供”[1]《旧唐书》卷17下《文宗纪下》。。可见,文宗大和年间平卢管内州县才得以恢复生产,上供两税。兖海也当如此,大和元年(827)九月兖州莱芜县的复置即在“户口滋繁,物力殷赡”基础上方得以实现。

(三)天平管内郓州废县

与平卢、兖海相比,天平管内州县并未在淄青裂分后出现集中并省的现象,见于史载的仅有郓州天平、平阴二县之废。

(郓州)平阴县,大和六年七月,并入东阿、卢县。开成二年,郓州节度使王源中奏:“当道先废天平、平阴两县,并在东境,东西一百一十三里,南北一百八十里,无县邑以治居民,兼制贼盗。请复置平阴县。兼下吏部,注县令、主簿各一人。”诏从之。[2]《唐会要》卷70《州县改置上·河南道》,郓州平阴县条,第1486—1487页。

天平县原为宿城县,“景云二年(711)以郡邑颇大,人物繁极,复分须昌置宿城县。贞元四年(788)改宿城为东平县,移就郭下。大和四年(830)改为天平县”[3]《太平寰宇记》卷13《河南道十三》,郓州废东平县条,第251页。,可知天平县最初由须昌县析置即因人口增长。关于大和六年天平、平阴二县的罢废缘由,史无明文。但从后来开成二年(837)郓州节度使王源中的奏文中可以发现,复置天平县的主要目的在于“制盗贼”[4]《旧唐书》卷17下《文宗纪下》。,“无县邑以治居民”说明开成年间此地民户渐复,需要分县治理。当是时,去元和十四年(819)宪宗扫平所有叛藩已过十八年,郓州“下吏部”请官吏,与李师道时代不纳贡赋、不请官吏全然不同,则元和中央权威的延续,于此一目了然。

四、后论:从武力征讨到政令推行—朝廷对淄青的重塑

(一)淄青与淮西、河北之关联

淄青本属河南地区,但因其河朔化程度最深、与河北关系最为密切,故常被归入河朔藩镇的范畴。安史乱后,肃、代二朝致力于平定河北、河南地区的安史叛乱以及其他地区的局部叛乱;代、德二朝在应对跋扈藩镇的同时,还须承受西北、西南地区来自吐蕃、南诏等方面的侵扰;德宗朝后期,吐蕃的威胁渐弱,以致宪宗朝得以全力征讨叛逆藩镇。在此背景之下,代、德二朝未曾解决的藩镇问题诸如魏博、成德、淮西,均因宪宗朝廷的坚持用兵而实现改观,或武力平定,或主动归服。

宪宗征讨淮西期间,魏博已先期归顺朝廷,唯有成德王承宗及淄青李师道与淮西吴元济相互声援,且阻挠朝廷用兵。淮西战事迁延日久,朝廷为免多线作战,只能暂时搁置,待淮西平定再图征讨。后王承宗因慑于吴元济之被诛而主动弃战归降,致使淄青失去与河朔藩镇相犄角的有利形势,陷于孤立。因此,宪宗征讨淄青是在淮西平定与成德、魏博归顺的前提下展开的。

成德、魏博之外,河朔藩镇尚有幽州、义武与横海,尤其是横海地处淄青北面,淄青借之与成德相接,故其向背对于朝廷攻讨淄青至关重要。元和十二年程执恭(程权)入朝,元和十三年,朝廷相继以郑权、乌重胤为横海节度使,并率军攻讨淄青。淄青四面为敌,十分被动,终致迅速败亡。因此,横海入朝与淄青平定之间存在非常密切的关联,而朝廷得以调遣横海兵马,又反衬出淄青彻底失去河朔藩镇的支持,不可能再以跋扈不臣的姿态游离于朝命之外。

(二)重塑淄青对河朔三镇的震慑效应

征讨淄青为宪宗平藩战争的最后一役,淄青平定后,天下藩镇除幽州刘总归心初定但尚未入朝外,均已重归朝廷版图。河朔三镇之中,朝廷两次用兵成德未果,而对魏博与幽州均未曾展开实质性的武力征讨,因此,如何借平定淄青之余威稳固河北,便成为当务之急。朝廷从两方面着手重塑淄青,一为裂地分镇,二为罢废属县。将原淄青十二州一分为三而成平卢、天平、兖海三镇,由朝廷派遣节帅以镇之,彻底分化瓦解原淄青强大的军事实力。朝廷此举产生巨大的震慑作用,尤其是幽州刘总,在元和十五年穆宗即位之初归顺朝廷,并上表奏分幽州为三镇,与朝廷裂分淄青如出一辙,若非张弘靖处置失当,裂分之幽州当再无复叛的实力。

此外,请官吏、行法令、输赋税为叛藩归服之主要衡量标准。输赋税的前提在于核查户口,而户口的增减又直接影响到州县的存废。因此,宪宗朝政策的落实与否,能够在州县置废上得以体现。虽然平定淄青后不久宪宗即驾崩,但其后各朝对宪宗朝政策的执行却并未中断。穆宗朝齐州废丰齐、全节、亭山三县,淄州废济阳县,兖州废莱芜县;文宗朝郓州废天平、平阴二县,原因均为户口凋残,待户口滋繁,再予恢复。原淄青境内的废县举措表明宪宗朝政令的贯彻以及中央权威的延续,对河朔藩镇产生了极强的示范效应,以致武宗朝李德裕得以综合利用藩镇之间错综复杂的矛盾与利害关系,实现对河朔藩镇的军事调遣与有效制约。[1]张达志:《肥乡之役与孟州之置—唐武宗朝地方秩序的重整》,《史林》2015年第1期。

(三)中央权威历代、德、宪三朝得以重建

平定淄青是中晚唐征讨叛藩的里程碑,“自广德以来,垂六十年,藩镇跋扈河南、北三十余州,自除官吏,不供贡赋,至是尽遵

朝廷约束”[1]《资治通鉴》卷241唐宪宗元和十四年二月条。。唐人杜牧指出,李师道伏诛,“河南尽平”,“天下几至于太平”[2]《上宣州高大夫书》,吴在庆:《杜牧集系年校注》,中华书局2008年版,第851页。。故陈寅恪先生认为宪宗为唐室中兴英主,其为政宗旨在于“用武力削平藩镇,重振中央政府之威望”[3]陈寅恪:《唐代政治史述论稿》,上海古籍出版社1997年版,第95页。。截至元和十四年,唐朝终于实现天下藩镇皆服朝命,安史乱后丧失殆尽的中央权威历代、德、宪三朝筚路蓝缕终于得以重建,而淄青平定又标志着重建的全面完成。横海管内景州与归化县的置废,在军事征服方面见证了元和平藩的彻底胜利以及“元和中兴”的最终实现;淄青裂分后三镇管内诸县的并省,则在申报户口方面见证了中央权威的真正树立以及朝廷政令的贯彻落实。元和中央权威主导着其后半个世纪间地方政治发展的主流方向,虽然穆宗朝河朔复叛,但叛藩与朝廷的对抗相比宪宗以前已不可同日而语。藩镇的总体实力呈现渐弱的趋势,根本原因即在于宪宗藩镇政策在元和之后至黄巢起义之前持续发挥效力,中央权威在此期间亦得以一定程度的维系。

* 本文为国家社会科学基金青年项目“唐代前后期州县置废比较研究”(12CZS017)的阶段性成果。