《通典》所记官品脉络的史料辨证

——以南朝官班、官品制度为中心

2015-09-11周文俊中山大学中文系

周文俊(中山大学中文系)

《通典》所记官品脉络的史料辨证

——以南朝官班、官品制度为中心

周文俊(中山大学中文系)

杜佑《通典·职官典》编有“历代品秩”一章,胪列魏晋南北朝的官僚位阶等级,该文献是认识与理解此时期官僚等级制度发展演变的基础史料。一般认为,这份文本反映魏晋南北朝官品制度脉络的基本线索,其重要性自不待言。学界通常利用《通典》交代的这一线索,理解此时期官品制度史问题,迄今似未见疑议。然而从史料辨析角度观察,“历代品秩”的文本逻辑与该历史时期制度运作的演进逻辑是否一致,似仍存探讨空间。

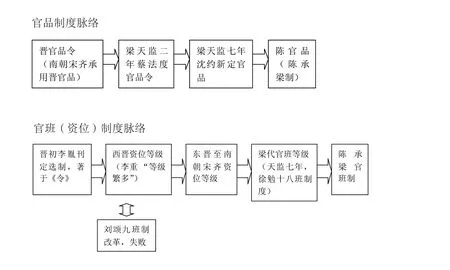

《通典》通过将前代典书史志记载官僚品位的制度文本加以转录与整合,最后整理出以朝代为纲、具备制度前后承袭关系的职官典制系统(即魏官品—晋官品—宋官品—齐官品—梁官班—陈官品)。从表面上看,这项工作似已勾勒出魏晋南北朝官品制度发展流变的清晰脉络。然细绎文本,不难发现在“历代品秩”的语境下,《通典》仅按朝代先后次序将现成材料加以简单排比,对各种官僚品位文本背后复杂的制度性质却并未加以细辨与解释。《通典》将各种文本置于单一制度脉络的编撰方式,某种程度上掩盖了魏晋南北朝官僚位阶制度多元发展的线索。

兹以南朝梁陈为例,《通典》“历代品秩”直接采录《隋书·百官志》记载梁代官班与陈代官品两份官僚等级文本,按朝代顺序编排,构成“梁官班—陈官品”的发展线索。然而,梁官班与陈官品之间存在何种演进关系,却一直是难解之谜。对南朝官品与官班的制度关系与性质加以疏解与厘清,是解读南朝官僚位阶制度的一大关键。本文试从爬梳制度脉络的方法,循官品与官资两大制度线索,对《通典》所记单一官品脉络加以史料辨证,以期揭示魏晋南北朝官僚等级体系的制度潜流。

一、官班与官品之关系辨析:从官班制度的资位性质说起

《通典·职官典》“历代品秩”以梁官班、陈官品为前后因承的两个制度文本,然而前者为流内十八班加上流外七班,后者为官品九品,二者的层级体系之间并无明显的过渡联系。如果掀开《通典》加在官班之上的官品制度外衣,重新审视官班的制度性质,可有新的发现。

在南朝史籍中,有不少记载官僚位阶的史料和官品等级并不对应,然而与官班体系却有着相对一致的联系。其中就有这样一条常令读者感到疑惑的史料。《南齐书·王晏传附弟诩传》载:“(王)诩,永明中为少府卿。六年,敕位未登黄门郎,不得畜女妓。诩与射声校尉阴玄智坐畜妓免官,禁锢十年。”[1]《南齐书》卷42《王晏传附弟诩传》。

如果将“敕位未登黄门郎”的“位”,从官品等级角度解读,就会倍感不解:王诩为少府卿,是三品官;阴玄智为射声校尉,是四品官,官品均高于五品的黄门郎,为什么会因畜女妓而坐罪免官呢?

其实,跳出以官品为中心的品位思路,问题也许可以迎刃而解。所谓“位”,并非指官品,而是指资位。“位未登黄门郎”意指仕进资位未被登用至黄门郎一级,以此作为法令界限。参照及后的梁代十八班,会发现很有意思的线索。

黄门郎在第十班,射声校尉在第七班,少府卿在第十一班。射声校尉的班等远低于黄门郎,此官“位未登黄门郎”是比较好解释的。至于少府卿在梁代制度中还是高出黄门郎一班,需要稍加辨析。按《南齐书·良政·沈宪传》:“少府管掌市易,与民交关,有吏能者,皆更此职。”[1]《南齐书》卷53《良政·沈宪传》。少府在南齐时是属于掌管交易的职位,强调吏能,与“职闲廪重”的清资官是有所区别,推测南齐时资位要低于黄门郎。据《隋书》卷26 《百官志上》记载,梁代天监七年,少府卿“位视尚书左丞”。按尚书左丞在第九班,仍较黄门郎低一班,这或许是梁初对南齐时期资位等级的因承[2]至于少府属十一班,或是后来有所调整调整。梁代对职官有过多次改动变革,笔者猜测在及后的某个时间,王朝对少府卿可能进行过革选。可以找到一条旁证材料,《唐六典》卷20《太府寺》引《梁选簿》:“太市令属四品市职之任,不容过卑,天监三年革其选。”这显示太市令作为“市职之任”,在齐末梁初还是属于中正四品资格即可担任的职位,故有“过卑”的形容,经过革选,太市令在梁十八班的第一班,属于流内官,与“位不登二品”的流外官完全区别过来。资位得到重新调整。因此,职掌市易的少府可能也经过革选,因此班位较之前有所提高。,大致上可推测南齐时少府卿的“位”同于尚书左丞,低于黄门郎。

以上辨析可以说明南齐时,少府卿与射声校尉的资位,大概均低于黄门郎。这样就可以合理地解释“位未登黄门郎”的真正制度含义—“位”是资位,并与梁代十八班的班等有着某种联系。《宋书·蔡廓传》载徐羡之语:“黄门郎以下,悉以委蔡(廓),吾徒不复厝怀,自此以上,故宜共参同异。”一般认为黄门郎是指官品五品[3]《通典》收录这条材料,杜佑注云:“按,宋黄门,第五品也。”,似未达其间。徐羡之谓“黄门郎以下”,是与吏部铨叙选官直接相关的,是登用的等级,而且时人均清楚“以上”、“以下”的层级,这无疑证明了刘宋时黄门郎已是资位等级的重要界限,上述齐武帝的法令是对这一秩序的延续。[1]《颜氏家训》卷4《涉务篇》云:“晋朝南渡,优借士族,故江南冠带有才干者擢为令仆已下,尚书郎、中书舍人已上,典掌机要。”《颜氏家训集解(增补本)》,王利器撰,中华书局1993年版,第317页。颜之推记述东晋朝廷的人事任用,亦以具体官职的资位作为上下界限,东晋实际情况是否如此在这里暂不深究,颜氏之说至少说明南朝时人的制度观念确是如此。

南朝时期官僚体系的层级范围限定,已不限于使用官品几品为界,而详细到某一具体官职。《宋书·索虏传》载宋文帝元嘉二十七年北伐,“发南兖州三五民丁,父祖伯叔兄弟仕州居职从事、及仕北徐兖为皇弟皇子从事、庶姓主簿、诸皇弟皇子府参军督护国三令以上相府舍者,不在发例”,仕至哪一职位以上不在征发之例,均有明确规定,这种级别显然是一种官资资级。《南齐书·礼志上》云:“建元四年正月,诏立国学,置学生百五十人。……取王公已下至三将、著作郎、廷尉正、太子舍人、领护诸府司马咨议经除敕者、诸州别驾治中等、见居官及罢散者子孙”;[2]《南齐书》卷9《礼志上》。“永明三年正月,诏立学,创立堂宇,召公卿子弟下及员外郎之胤,凡置生二百人”。国子学为招收生员所划定的界限不再采用晋代以五品为限的方式,而是列明了具体的官职,有关职位代表了所在的官僚位阶层级。

笔者梳理史料发现,在南朝宋、齐两代,官品等级以外,确实还存在另外的等级秩序,在官僚制度中亦起到标示与界定位等的作用。这种有别于官品的等级,均属于资位范畴。首先看一下《唐六典》卷8《门下省》之“给事中”的沿革,云:“魏氏复置,或为加官,或为正员。晋氏无加官,亦无常员,隶散骑省,位次散骑常侍。”《晋令》云:“品第五,武冠,绛朝服。”宋、齐隶集书省,位次诸散骑下、奉朝请上。”[1]《唐六典》卷8《门下省》,第244页。

给事中的官品是第五品,《唐六典》又载此官在宋齐时的“位次”,具体是处于“诸散骑”(散骑郎、通直郎、员外郎)以下,奉朝请以上。查阅《南齐书·百官志》记载集书省职,有关次序一目了然:

散骑侍郎、通直散骑侍郎、员外散骑侍郎。

给事中。

奉朝请。[2]《南齐书》卷16《百官志》。

给事中所处位置,与《唐六典》“位次诸散骑下、奉朝请上”的记载完全吻合。由此可以说明,《南齐书·百官志》所列集书省官职顺序,实际上反映了南朝宋齐的“位次”秩序,再对比《通典·晋官品》与《宋书·百官志》的官品记载,给事中在官品中的位置并未有改变:

晋官品之第五品:给事中 给事黄门、散骑、中书侍郎

宋官品之第五品:给事中 黄门、散骑、中书侍郎

给事中在官品第五品,高于散骑郎,甚至在黄门郎之上,可证《唐六典》与《南齐书·百官志》反映的“位次”,是有别于官品等级秩序的。要言之,给事中在宋齐隶属集书省以后,调整了“位次”。这一变化,并没有反映在官品上,而是体现在官资位望阶次之中。《宋书·隐逸·雷次宗传》载:“又除给事中,不就……二十五年,诏曰:‘前新除给事中雷次宗……可散骑侍郎。’”[3]《宋书》卷93《隐逸·雷次宗传》。

从朝廷对隐士雷次宗的先后授官(给事中—散骑侍郎),可以清晰看出散骑侍郎与给事中在晋升秩序的高下次序,散骑郎的铨选资位显然是高于给事中。由此可见,给事中在诸散骑下的“位次”,指的就是升迁秩序的资位,且与官品并无关涉。这也说明官品与资位是并行不悖的两种秩序。不妨再参照梁十八班制度:

散骑侍郎(八班)、通直散骑侍郎(六班)、员外散骑侍郎(三班)。

给事中(四班)

奉朝请(二班)

按照梁制,员外郎的班位要低给事中一级,不过从以上诸官的等级秩序可以看出,梁代的班位秩序,主要还是继承自宋齐以来形成的资位等级格局,只是可能会根据实际情况作了较小幅度的调整。梁代十八班的制度渊源,与资位秩序关系甚深。南朝宋齐的资位调整,多以“准某官”,作为位次上的确认。《南齐书·百官志》云:“建元四年,有司奏置国学,祭酒准诸曹尚书,博士准中书郎,助教准南台御史。选经学为先。若其人难备,给事中以还明经者,以本位领。”[1]《南齐书》卷16《百官志》。

《宋书·范泰传》载范泰曾议国子助教,“今有职闲而学优者,可以本官领之,门地二品,宜以朝请领助教……其二品才堪,自依旧从事”[2]《宋书》卷60《范泰传》。,南齐置国学立国子助教的举措,与范泰的精神如出一辙。“选经学为先”,即是以才能为先,此为二品才堪。其人难备的话,则找清资官中的学优者兼任,“给事中以还”是资位上的等级范围划定,大概是上至给事中,下及奉朝请的清资官,均可以“本位”领国子助教一职。本位亦即清资官资位。

参考梁代十八班制:国子祭酒与列曹尚书,均在第十三班;国子博士与中书侍郎,均在第九班;国子助教,第二班、南台侍御史,第一班,两者班等相近。由此可以获知,梁十八班的班位安排,正是源自前代“准某官”的资位秩序,而间有微调。在这个事例中看到,王朝在建立国学时对新架构的官职有“准某官”的规定,说明当时对新设官职存在着通行的做法,主要使用比照某官资位的方式,确定其官资等级。类似事例还见于《宋书·百官志下》,载:“武卫将军,无员。……晋氏不常置。宋世祖大明中,复置,代殿中将军之任,比员外散骑侍郎。武骑常侍,无员。汉西京官。……后汉、魏、晋不置。宋世祖大明中,复置。比奉朝请。”[1]《宋书》卷40《百官志下》。

宋孝武帝重新设置了前代久经停用的武卫将军与武骑常侍,官职从无到有,需确定其等级。此处“比某官”仍是资位上的比照,通过与现有官职进行对照的方式,作资位上的规定。按梁十八班制,武卫将军与员外散骑侍郎,均在第三班;武骑常侍与奉朝请,均在第二班。刘宋的“比官”与萧梁班制的对应关系,反映刘宋的资位规定在梁代班制中得以沿用。《太平御览》卷220《职官部十八·中书监》引《梁选簿书》:“(中书监)自宋已来比尚书令、特进之流而无事任,清贵华重大位多领之。”[2]《太平御览》卷220《职官部十八·中书监》,第1047页。按梁班制,中书监与特进在十五班,尚书令十六班,自南朝宋代,此三官的资位相当,《梁选簿》明确记载了南朝的资位比官,是其因承前代制度的明证。

除了“准某官”、“比某官”,还有作“视某官”,也属于官职的资位比照。《唐六典》卷14《太常寺》“太常丞”条引《宋百官春秋》云:“太常丞视尚书郎,铜印,黄绶,贤一梁冠,品第七。”[1]《唐六典》卷14《太常寺》,第395页。

尚书郎官品第六,太常丞品第七,说明官品并非“视某官”的等级秩序,那么应该将“太常丞视尚书郎”理解为资位上的等同。按梁十八班制,尚书郎中、太常丞,均在第五班,宋制资位与梁制班位的符同,揭示了官资制度的前后因承。《通典》卷22《职官四·尚书左右丞》载:“(南齐)尚书左丞……视中书郎,迁黄门郎。”[2]《通典》卷22《职官典四》,第598页。

尚书左丞的官品六品,中书郎为五品,“视某官”不会是官品的比照。显然,这条史料反映了南齐时尚书左丞的资位等同于中书郎,迁官方向为资位更高的黄门郎。按梁十八班,尚书左丞与中书郎,均在第九班,黄门郎在第十班。说明这一资位格局至少是起自南齐,下及萧梁,并与升迁秩序构成紧密联系。《通典》卷22《职官三·中书侍郎》载:“宋中书侍郎,进贤一梁冠,介帻,绛朝服,用散骑(常)侍〔郎〕为之。”[3]《通典》卷22《职官典三·》,第563页。原文“散骑常侍”似有误,应作“散骑侍郎”。

原文作“散骑常侍”有误,按一般升迁路径,资位更高的散骑常侍不会迁为较低资位的中书郎,应作“散骑侍郎”。如《南齐书·孔稚珪传》载“迁正员郎,中书郎,尚书左丞”[4]《南齐书》卷48《孔稚珪传》。,证明散骑郎(正员郎)的资位,可迁为中书郎;而中书郎与尚书左丞,亦可互为迁转,更旁证上引尚书左丞视中书郎的记载,说明当时存在“散骑郎—中书郎”的晋升顺序。

参照梁代官班,其资位意义是非常明确的。散骑侍郎在第八班,与第九班的中书郎,恰好班等相差一等。结合前面《通典》记载“中书郎迁黄门郎”的史料,宋齐的职官升迁顺序与梁代班制构成如下对应关系:“散骑郎(八班)—中书郎(九班)—黄门郎(十班)”,这是南朝时循资迁官的典型升迁路径,其阶序意义非常明显,反映出梁代班制是对前代升迁资序的继承。有关线索还可以往上追溯。《通典》卷34《职官十六·光禄大夫以下》记载“太中大夫”一职,云:“晋视(御史)中丞、吏部(郎)。”[1]《通典》卷34《职官十六·光禄大夫以下》,第936页。

按梁官班,御史中丞、吏部郎、太中大夫同在第十一班。按晋官品,御史中丞四品、吏部郎五品、太中大夫七品,三职官品均不同。因此,西晋以某官视某官,也应该是资位的比拟。这一关系与晋官品不符,却与梁官班相应,无疑提示了自晋代至南朝,存在一种独立于官品秩序。探寻梁官班的制度渊源,除了资位比照的线索以外,职官类书记载的迁官秩序也有重要反映。《唐六典》卷14《太常寺》“太常”条注云:“宋太常用尚书,亦转为尚书,如迁选曹尚书、领,护等。齐因之。”[2]《唐六典》卷14《太常寺》,第394页。

据梁代班制,尚书十三班,太常十四班,吏部(选曹)尚书十四班,领军、护军将军十五班,据《隋书·百官志上》,梁代太常的资位或有过变动,“太常视金紫光禄大夫(十四班)”,可以推断在调整以前的南朝宋、齐时期,太常与列曹尚书资位相同,故两官可以互转[3]南朝宋、齐记载太常与列曹尚书互转的例子有不少,如《宋书·张茂度传》:“入为五兵尚书,徙太常”;《宋书·郑鲜之传》:“高祖践阼,迁太常,都官尚书”;《宋书·隐逸·阮万龄传》:“寻除左民尚书,复起应命,迁太常”;《南齐书·张绪传》:“迁为祠部尚书,复领中正,迁太常,加散骑常侍,寻领始安王师。”,同时可往更高资位的官职如吏部尚书与领军、护军将军升迁。这些官职迁转的依据是有章可循的,吏部依循着有序的资位等级体系,维持着王朝铨选秩序的正常运作。再将制度源流往上溯至两晋,情况亦复如是。《唐六典》卷26《太子詹事府》注云:“《晋令》:‘(太子)詹事丞一人,品第七;铜印、墨绶,进贤一梁冠,皂朝服;局拟尚书左、右丞。’过江,多用员外郎及博士为之,迁为尚书郎。宋、齐品服同晋氏。梁、陈品第八。”[1]《唐六典》卷26《太子詹事府》,第662页。

如果执着于官品对应晋升的逻辑,迁官顺序呈现为“员外郎(五品)、博士(六品)—太子詹事丞(七品)—尚书郎(六品)”,显然官品品级的高下与迁官次序并不相符。不过,如果将视角转到梁十八班的班等,会有如下的线索呈现:“ 员外郎(三班)、博士(二班)—太子詹事丞(四班)—尚书郎(五班)”。东晋时业已形成的迁官秩序,与南朝梁代的十八班制度班等,竟然存在着高度的契合,这绝非巧合,再看一条旁证史料,《唐六典》卷2《尚书吏部》注云:“ 《宋百官阶次》有员外郎,美迁为尚书郎。”[2]《唐六典》卷2《尚书吏部》,第29页。《宋百官阶次》之“员外郎”为员外散骑侍郎,《唐六典》编者误认作吏部员外郎,故编于吏部。但不影响对《宋百官阶次》史料原意的理解。

所谓“美迁”,就是区别于依循资位拾级而上的一般升迁,美迁是擢升,越过常资之位超迁至更高资等的职位。参照梁班制的话:“员外郎(三班)—(美迁)—尚书郎(五班)”,员外散骑郎在资位上越过一级,直接迁职至高其两级的尚书郎,“美迁”的制度含义在资位秩序中完全呈现出来,而且与上述“员外郎(三班)、博士(二班)—太子詹事丞(四班)—尚书郎(五班)”循资而迁的一般晋升顺序,恰好形成互证。通过资位秩序线索的梳理,可以发现整条升迁秩序自东晋开始有记载以来,到南朝刘宋,再到萧梁的官班制度,形成了一条清晰的制度脉络。

这无疑清楚地说明一个事实:资位秩序是独立于官品,作为官僚铨选与升迁的秩序一直存在于职官制度中,此秩序有着很大的制度延续性,是梁代十八班制的重要渊源。《通典》卷21《职官三·侍中》载:“侍中,汉代为亲近之职,魏晋选用,稍增华重,而大意不异。……旧迁列曹尚书,美迁中领护、吏部尚书。”[1]《通典》卷21《职官三·侍中》,第548页。

从以上“迁”与“美迁”迁转关系,不难推断上述数官在魏晋南朝“选用”的资位高低,从高到低应是“中领护、吏部尚书>列曹尚书>侍中”,这一点也可以在梁十八班的班等中得到印证:中领军、护军将军与吏部尚书在十四班,列曹尚书在十三班,侍中在十二班。在对官资等级线索的不断上溯过程中,梁代十八班制度始终是与魏晋以来的资位秩序相联系的,这说明梁代班制并非独树一帜的官僚等级制度,亦非全新的创制之举,而是根植于魏晋以来深厚的制度土壤中。

同时,这条史料不仅反映资位秩序与升迁有关,而且还证明了资位与官品同品的高下位次并无关系。上述诸官同在第三品,若按前后位次,则侍中居首,列曹尚书(包括吏部尚书)在后,中领军将军居末,这显然与上面分析的资位高低顺序是不符的。《北堂书钞》卷59《设官部九·中书令》引《刘谦之晋记》云:“中书令王献之卒,赠太常。以侍中王珉代之。皆一时之美也。”

从王献之“中书令—太常”与王珉“侍中—中书令”的赠官与迁官资次,可知三官的资位从低到高是“侍中—中书令—太常”。然而官品的位次恰好反过来,侍中居首,中书令居中、诸卿居后。参照梁官班,侍中十二班;中书令十三班;太常十四班,与《晋记》反映的资位次序正相符合。说明资位与官品品内的位次其实并无直接关系。

综上,官班制度虽然创立于南朝萧梁时代,然其制度所本实远有所承,与两晋以来的职官铨选资位秩序深有联系。通过比较分析,可知资位秩序并不从属于官品体系,官班之脉络体现为独立于官品等级的一股官僚制度潜流。由此说明,官品与官班属于两条独立的制度线索,并不能简单混同于一起理解,《通典》将官班置入官品脉络,似失考其背后的制度性质。

二、梁代官班的制度渊源

前述梁代官班制度不同于官品,而别有所承。揆之史籍,可以找到不少蛛丝马迹。西晋大臣李重议论本朝官制,云:“晋始平王文学李重又以为等级繁多,又外官轻而内官重,使风俗大弊,宜厘改,重外选,简阶级,使官久。议曰:……汉魏以来,内官之贵,于今最崇,〔泰(太)始以前,多以散官补台郎,亦径补黄门中书郎,而今皆数等而后至,众职率亦如此〕,而百官等级遂多,迁补转徙如流,能否无以着,黜陟不得彰,此为理之大弊也。夫阶级繁多而冀官久,官不久而冀理功成,不可得也。……汉法,官人或不真秩。魏初,用轻资以先试守。臣以为今宜大并群官等级,使同班者不得复稍迁……帝虽善之,竟不能行。”[1]《通典》卷16《选举四》,第386—387页。按《通典》引文阙“泰(太)始以前,多以散官补台郎,亦径补黄门中书郎,而今皆数等而后至,众职率亦如此”一句,据《太平御览》卷203引《李重集杂奏议》补。

李重的上书提到西晋职官迁转补用的具体制度状况,还提到“百官等级遂多,迁补转徙如流”,显示他呼吁的官制改革,是与升迁秩序密切相关的等级制度。尤其值得注意的是,李重建议“大并群官等级,使同班者不得复稍迁”,试想,如果这里说的是官品,只有九个等级的官品如何会招来“繁多”的批评,且还要“大并等级”?因此,这里的“群官等级”应从官资制度去理解,是指资位。《晋书·傅咸传》傅咸致汝南王亮书云:“东安封王,孟李郡公,余侯伯子男,既妄有加,复又三等超迁。此之熏赫,震动天地,自古以来,封赏未有若此者也。”[1]《晋书》卷47《傅玄传附子咸传》。这里的“三等”就是资位等级,如果三等指官品的三级,那些四品官岂非可以直接仕进成为公,三品官岂不是要变成零品?因此,“三等”应该放在“等级繁多”的官资等级中理解,三等超迁,应是越过资位三阶的升迁。这说明当时必然存在完整有序的资位等级,官员位处哪一等级,循着资位多少等升迁,仕进到哪个官职,均是有章可循的。只有在官资阶级等级扩展至足够多的层级,才有可能出现“三等超迁”的情况。分析至此,还要问道:既然西晋的资位等级是独立于官品的制度秩序,它的建立究竟始于何时?遗憾的是,现今史料难以确切回答这个问题,不过,倒是有一条史料留下了重要线索,《北堂书钞》卷60《设官十二·吏部尚书》引《晋诸公赞》云:“李胤字宣伯,为吏部尚书,正身率职,不倾不挠,遂刊定选制,著于《令》。”[2]《北堂书钞》卷60《设官十二·吏部尚书》引《晋诸公赞》,第201页。

《晋书》李胤本传载“泰始初,拜尚书”,可知他担任吏部尚书,大致上是在西晋初年。《晋诸公赞》明确记载吏部尚书李胤“刊定选制,著于《令》”,应在此时,时间上稍晚于魏晋之际建立的官品。所谓“选制”,应即吏部铨选制度,作为《晋令》的一部分,无疑是具备法律效力的规章程序。从“刊定”一词,可以推测西晋代魏以后,在很短的时间内曾一度沿用曹魏的官员选任制度,李胤在吏部任上订立新的选制,并著为法令,大概不是他出于个人意愿的改制之举,而应该是皇帝授意下的新王朝建制活动的一部分。尽管已无从得知李胤选制的具体内容,不过从名目推测,资位等级应与此有关。

据此可知,李重屡屡提及的“等级”,在制度与法令上是有源可寻的。事实上,官僚制资位等级繁多的情况是贯穿于两晋南北朝的基本情况,南朝梁代实行的班制,以流内十八班加上流外七班,还有勋位、蕴位构成的繁复等级体系,应该说就是延续了魏晋以来的多重资位层级的制度格局。

李重“简阶级”的建议,说到底就是要简化资位。《晋书》卷46《李重传》记载他的另一建议,谓:“建树官司,功在简久。阶级少,则人心定。久其事,则政化成而能否着……以为选例九等,当今之要,所宜施用也。”[1]《晋书》卷46《李重传》。这里的“选例九等”,与“阶级少”相呼应,可能与刘颂建立九班制一事有关。《晋书·刘颂传》载:“ (颂)转吏部尚书,建九班之制,欲令百官居职希迁,考课能否,明其赏罚。贾郭专朝,仕者欲速,竟不施行。”[2]《晋书》卷46《刘颂传》。

刘颂早年就曾上书晋武帝,在时政建议中提出“官久非难也,连其班级,自非才宜,不得傍转以终其课,则事善矣。”[3]同上。。他在元康七年(297)接替建立甲午制的王戎[4]据万斯同《晋将相大臣年表》,王戎在元康七年由尚书左仆射出任司徒,不再领吏部尚书。新任吏部尚书为刘颂(载《二十五史补编》,第3334页)。可知刘颂是在这一年代替王戎接任吏部。,掌任吏部,建立九班制。展开对资位制度的改革,目的是令“欲令百官居职希迁”,其精神与李重“大并群官等级,使同班者不得复稍迁”的建议非常一致。[5]阎步克先生已注意到李重“选例九等”与刘颂“九班制”的联系,“其(李重)所说的‘选例九等’,应即‘九班’之类,刘颂谓‘建九班之制’,大概是根据‘选例九等’,而进一步设定了若干抑制‘傍转’的迁转规则”。参见阎步克:《论北朝位阶体制变迁之全面领先南朝》,《文史》2012年第3辑,第202页注释八。

虽然九班制的具体内容今已不存,但从其“九班”的名目与以及刘、李二人的建议,应该是将原本多重复杂的资位层级体系,大幅简化为九个等级(与九品官品无关)。资位等级越少,官员的升迁难度也就越大,往上一阶晋升的速度将会大为减缓,这就与“仕者欲速”,即官僚群体主观意愿深相违背。李重谓“选例九等,当今之要,所宜施用”的上书,可能就是对刘颂九班制的响应。[1]李重谓“选例九等,当今之要,所宜施用”的上书,《晋书》将之系于“为始平王文学”期间,可能有误。类似的例子见于《晋书·潘岳传》对《闲居赋》的编叙。缪钺先生曾指出其中之误:“《晋书·潘岳传》叙岳作《闲居赋》在为散骑侍郎谄事贾谧之后,则误。岳作《闲居赋》应在征补博士未召以目丧辄去官免之时,其《闲居赋序》叙述甚明。”缪钺:《〈文选〉赋笺》,《缪钺全集》第2卷,河北教育出版社2004年版,第45页。缪先生的考证,可以说明《晋书》对传主作品在诸事记载中的编叙并不一定完全可靠。或许可以从文本内的线索进行推定,李重所说的“选例”,即吏部选制,“选例九等”与“九班制”之名,词义意思是一致的。李重这份上书,很可能作于刘颂建九班制之后。显然,这项力度、深度均相当大的改革尝试,在官资制度的发展脉络下呈现出当时资位与升迁秩序相联系的制度面貌。九班制最终未能施行,西晋的资位秩序还是沿着原来“等级繁多”的格局深化发展。[2]九班制在十六国石赵时期得到行用。《晋书》卷106《石季龙载记上》载:“吏部选举,可依晋氏九班选制,永为揆法。选毕,经中书、门下宣示三省,然后行之。”从有关记载可以清楚了解到,“九班选制”就是用于吏部铨选的资位制度。

宫崎市定先生很早就发现官品与升迁不合的现象,却感到难以解释:“东晋时代在晋升顺序上突然不按官品进行,屡屡发生自上品向下品移动也算作升迁的情况。这似乎也是根据一定的升迁规则进行的。……但是否就是刘颂的九班制,仍然无法说清。”[3]〔日〕宫崎市定著,韩昇译:《九品官人法研究—科举前史》,第125—126页。通过以上事例分析,笔者可以解答有关的困惑。

晋升顺序不按官品其实是不足为怪的,因为升迁秩序本是与官品无涉,而与资位有关。宫崎氏推测晋升“不按官品”的情况,认为存在刘颂九班制影响的可能,问题的关键已经呼之欲出。正是由于九班制是对资位的改革措施,是属于资位秩序脉络下的制度,所以给人印象是九班制影响了升迁制度。其实,刘颂九班制并没有真正实施,与其说有关现象是受从未实行的九班制影响,不如说晋升顺序本就与独立于官品的资位秩序密切联系。跳出以官品为中心的研究思路,就可以发现官僚制度秩序是多元的。梁代十八班自有其资位制度脉络上的因承,并不是从官品转化而来。

《梁书·武帝纪上》记载萧衍在齐梁易代之际上书朝廷,称:“前代选官,皆立选簿,应在贯鱼,自有铨次。”这条史料明确提到梁代以前,吏部选官均有设立“选簿”。选簿应指职官资位等级方面的详细规定,属于王朝人事选授任用制度的重要组成部分,故能体现“贯鱼”、“铨次”的资次秩序。梁代的选簿还见于《隋书·经籍志三》:“《梁选簿》三卷徐勉撰。”[1]《隋书》卷33《经籍志三》。《梁选簿》反映的是徐勉建立官班制度的内容,从“前代选官,皆立选簿”的提示,说明十八班制度主要是前代选官制度秩序的延伸。

阎步克先生曾撰文《北魏对萧梁的官阶制反馈》,提出梁代天监七年(508)建立的十八班制度是对北魏太和二十三年(499)《后职令》的制度窃取,并推测天监七年十八班的制度形态是梁朝君臣出于掩饰目的下进行改头换面。[2]阎先生曾经对北魏数年之间的制度改革对南朝的影响,以及南朝对北魏制度的窃取改造,有过这样的推测:“可以想象,在齐、梁易代之时,南朝君臣最多只能得知北魏第一次《职令》的改革消息,对其正在进行的而第二次改革未必了了。就算他们业已风闻了北魏的第一次改革,改朝换代政治漩涡中的挣扎追逐,仍将让他们自顾不暇。到了天监初年蔡法度‘定令为九品’时,洛阳的新生事物似乎仍未引起建康方面的注意。不过数年之后,第二次官品改革的消息传来之时,梁朝君臣们对北魏新制的优越性,就再也无法等闲视之了”,“也就是说,梁武帝第一步是先来生吞活剥了这正从上下之法,随后第二步是将之改头换面为十八班之制”。参见《品位与职位》,第387—411页。阎先生读书得间,发前人未发之覆,扩充了南北朝制度互动的视野眼光。萧梁对北魏制度可能有过某种借鉴学习,不过,从整个魏晋南北朝更长的时段考察,梁代十八班制度是渊源有自,通过分析可了解到梁制官职班等与魏晋以来的资位记载是颇相吻合的。资位秩序就如细水长流,一直存在于魏晋南朝的官僚制度之中,梁武帝绝不是由于十数年前北魏制度更造潮流的突然兴起,始有匆遽冒袭改制之举,而是在魏晋以来官资制度发展演脉络下,进行制度的必要调整与更新,并最终将资位秩序转换为具有更为明确阶序意义的位序等级。

长期以来,有关梁代官班的渊源脉络与制度意义的认知,颇多模糊之处。个中原因,恐怕与梁代以前的资位等级史料大多已经佚失,以及传统职官典制记载对官僚等级沿革的书写叙述方式颇有关系。《通典》“历代品秩”的叙述模式显示了官品本位的普遍思路,官班在此思路下被视为官品的延伸秩序,其制度性质以及职官发展史上的意义由此难以明确。梁代官班的制度面貌与性质由于混同于官品之中,一直未能得到厘清。通过对《通典》官品脉络的质疑辨析,同时对官班渊源的追寻,《隋书·百官志上》所载梁官班的史料价值可有重新认识:这是现存六朝史料中唯一的、首尾完整的官资等级史料,其重要性是不言而喻的。这份制度文本作为探析魏晋南朝官资秩序的重要史料基础,有助拓展这一时期官僚制度的解读空间。

三、陈官品源于梁天监七年新定官品

辨析“梁官班”与“陈官品”是否存在制度因承关系,有必要对陈官品的制度渊源加以考证。《通典》所记“陈官品”,史源出自《隋书·百官志上》,仔细梳理这份官品文本线索,可以发现隐藏其中的梁代制度特征,提示此制度文献是在梁官品令的基础上修订而成。此处有两处细微的线索可资说明,试分述之如下。

(一)陈官品之第一品有“巴陵王、汝阴王后”

汝阴王、巴陵王是南朝政权嬗变的禅让把戏的形式产物,分别奉宋、齐正朔,按《宋书·顺帝纪》:“齐王(萧道成)践阼,封帝为汝阴王,待以不臣之礼。行宋正朔。”[1]《宋书》卷10《顺帝纪》。《南齐书·和帝纪》:“梁王(萧衍)奉帝为巴陵王,宫于姑熟,行齐正朔,一如故事。”[2]《南齐书》卷8《和帝纪》。由此可知,以“巴陵、汝阴”二王之后为国宾,乃属萧梁制度,是梁武帝为宣示梁朝受禅前代,继承宋、齐正统的政治布置。《隋志》记载梁代十八班,上至流内一班,下及流外一班,均有“汝阴巴陵二王国”(或作“汝阴巴陵二国”)属官,此为梁制之佐证。

到了梁、陈嬗替之时,陈霸先篡夺梁统,也是按前代故事如法炮制,据《梁书》卷6《敬帝纪》:“陈王(陈霸先)践阼,奉帝为江阴王”,则陈代之制,应该是“江阴王、巴陵王、汝阴王后”,就制度形式而言,陈代是没有道理跳过奉梁朔的江阴王[3]梁敬帝被奉为江阴王后,继而被陈霸先所害,据记载,陈霸先又以“梁武林侯萧咨息季卿嗣为江阴王”, 陈宣帝时,萧季卿因罪被免,“封东中郎将长沙王府咨议参军萧彝为江阴王”。可知,江阴王奉梁朔并没有中断。,而仅奉宋、齐之朔的巴陵、汝阴二王。疑陈官品在前代官品基础上进行改订过程中仅注重于实际官职的调整,对此处具文未加注意,从而留下陈袭梁官品线索。

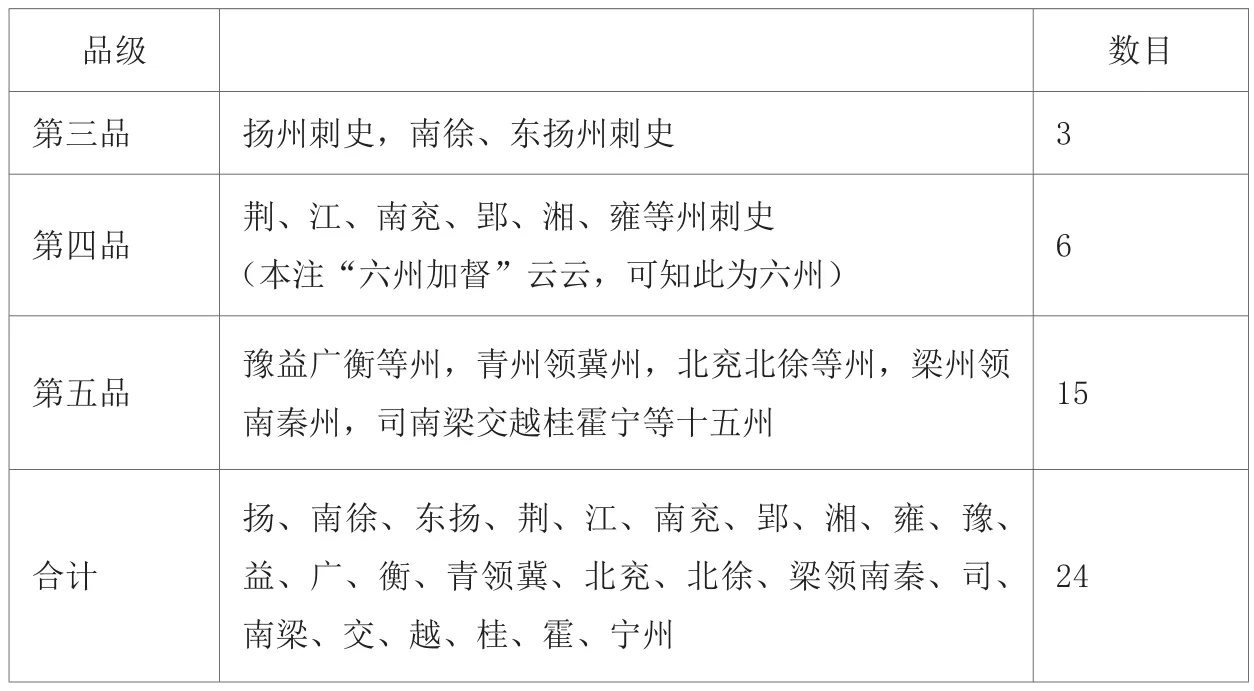

(二)陈官品明确记载二十四州刺史

陈官品的第三至五品,记载的各州刺史,且均交代了具体的州数,这为认识这份官品的渊源流变提供了很重要的线索。兹列表说明如下:

表1 陈官品所记州数目统计

《隋书·地理志上》:“梁武帝除暴宁乱,奄有旧吴,天监十年,有州二十三”[1]《隋书》卷29《地理志上》。,可知天监十年(511),梁境州数是二十三。《资治通鉴》卷147《梁纪三》“武帝天监十年”亦载:“是岁,梁之境内有州二十三……是后州名浸多,废置离合,不可胜记。”[2]《资治通鉴》卷147《梁纪三》。那么,这二十三州究竟是哪些州呢?

创立于天监七年(508)的梁代十八班,班内的诸州府属官,亦有具体的州名记载,分别为:“扬州”、“南徐州”、“荆、江、雍、郢、南兖五州”、“湘、豫、司、益、广、青、衡七州”、“北徐、北兖、梁、交、南梁五州”、“越、桂、宁、霍四州”,也是二十三州。[3]梁十八班里面的州,即天监十年的二十三州。《资治通鉴》胡三省注,据《南齐书·州郡志》,认为梁二十三州为:“扬、南徐、豫、兖、南兖、北徐、青、冀、江、广、交、越、荆、巴、郢、司、雍、梁、秦、益、宁、湘、南豫二十三州”。胡注失考《隋书·百官志》的梁十八班记载,而以齐志为据,显然有误。将这二十三州与上表的陈官品二十四州进行比对,就会发现陈官品与梁十八班的二十三州均合,其中陈官品多出的一州是东扬州。

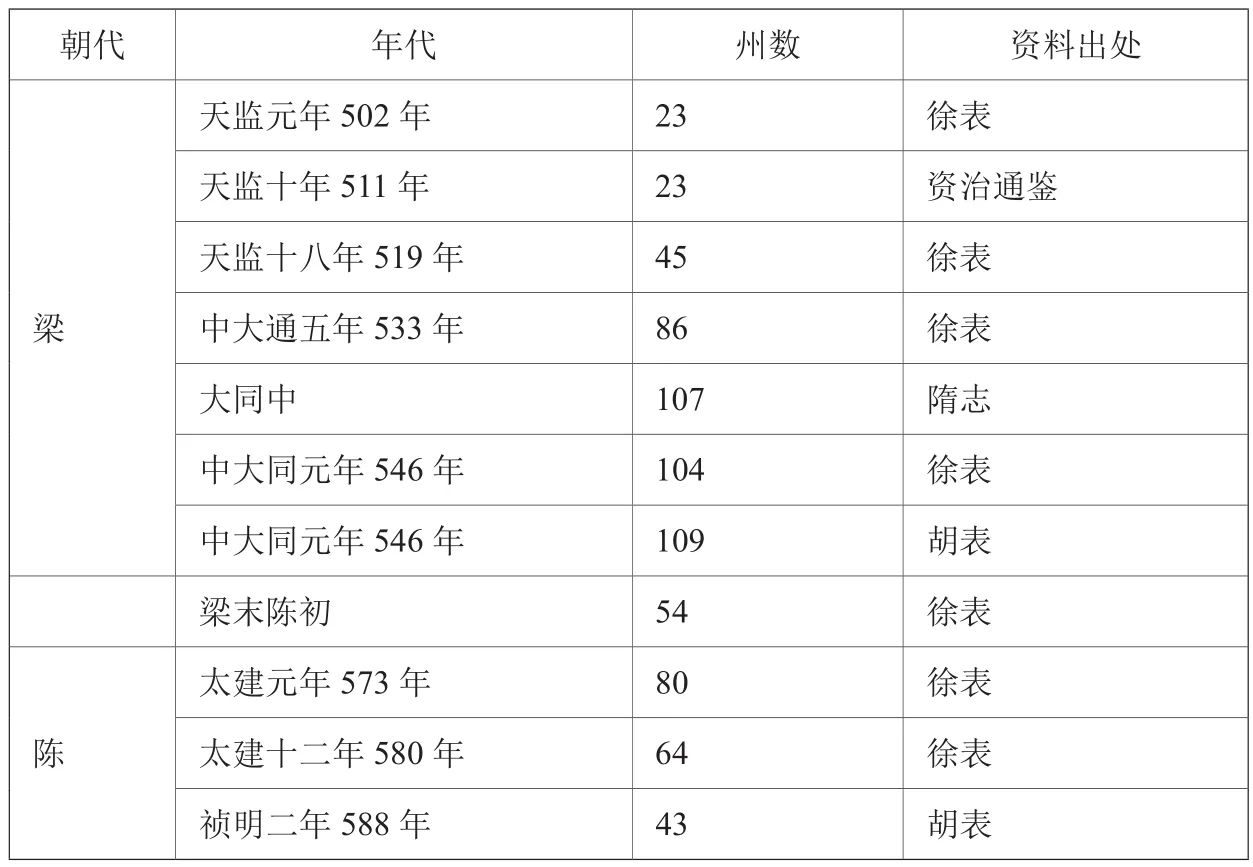

据《梁书》卷3 《武帝纪下》载梁普通五年(524),“三月甲戌,分扬州,江州置东扬州。”此年上距天监十年有十三年之久,期间萧梁的州数在一直扩充。二十四州的定数隐含了重要线索。试以胡阿祥先生所作《东晋南朝州郡县数统计表》为据,说明如下:

表2 胡阿祥先生《东晋南朝州郡县数统计表》(梁陈部分)[1]胡阿祥:《六朝疆域与政区研究》,学苑出版社2005年版,第379页。表中资料出处,“徐表”指徐文范《东晋南北朝舆地表》,“胡表”指胡阿祥先生所编《政区建置表》。

从表中数据可以获知:天监十八年(519),已达四十五,及后更逾百,陈代州数虽递有削减,然至灭亡前仍有四十三之数。这就说明陈官品二十四州数,不可能是根据陈代的本朝情况制定,而是沿袭了一份更早的制度文本,在此基础上改订而成今天所见的《陈官品》。这一数字演变颇能说明“陈官品”文本来源的最初定本时间非常早。较晚形成的东扬州则可能是后来加入官品,除此以外,二十三州中的新建州份的设置时间,可以帮助推定其形成时间上限,据《梁书·武帝纪中》,衡、桂、霍三州在二十三州之中为新置州份,其建置年代为:

衡州:分湘广二州置衡州(天监六年四月)

桂州:分广州置桂州(天监六年七月)

霍州:分豫州置霍州(天监六年十二月)[1]《梁书》卷2《武帝纪中》。

霍州的建立在天监六年十二月,由此可知,这份官品不会早于天监七年。而天监七年,正是徐勉建立十八班制度之年,这大概不是巧合的事情。《隋书·经籍志上》为本文提供了一条关键史料,云:“《新定官品》二十卷 梁沈约撰”[2]《隋书》卷28《经籍志上》。。

《新唐书·艺文志二》亦著录“沈约《梁新定官品》十六卷”[3]《新唐书》卷58《艺文志二》。。清人姚振宗《隋书经籍志考证》云:“按此(《新定官品》)与《新定将军名》皆天监七年事,故《新唐志》次徐勉《梁选簿》之后,将军名当亦备载于此书。”[4]姚振宗:《隋书经籍志考证》,《二十五史补编》,第5317—5318页。姚振宗的见解很有道理,本文可以找到一处旁证,《唐六典》卷5《尚书兵部》引《梁官品令》云:“杂号将军一百二十五,分为二十四班,班多者为贵,骠骑班第二十四。”[5]《唐六典》卷5《尚书兵部》,第152页。

研究者均熟知梁天监二年已出台过官品法令。《隋书·百官志上》载“天监初,武帝命尚书删定郎济阳蔡法度,定令为九品。”[1]《隋书》卷26《百官志上》。不过,《唐六典》所引的《梁官品令》应该不是蔡法度所定官品。据《隋书·百官志上》载“天监七年,改定将军之名”、“有司奏置一百二十五号将军”,可知一百二十五号将军到天监七年始设置,上述《梁官品令》记载将军军班制度,反映的是《新定官品》的内容,姚振宗谓“将军名当亦备载于此书”,是正确意见。

据《梁书·武帝纪中》载天监六年闰十月乙丑,“尚书左仆射沈约为尚书令、行太子少傅”[2]《梁书》卷2《武帝纪中》。。天监七年定十八班之时,官品当亦一同修订,由于沈约为尚书令,这份官品可能就是沈约以尚书台长官的身份领衔奏上。笔者认为《新定官品》之名,可能是流传过程中所定,主要是为和梁初蔡法度所定官品令相区别。同时这份官品因沈约上奏的缘故,故以沈约为撰者。

根据这一发现,可以对官品变迁线索推测如下:天监七年,十八班制定的同时,梁初蔡法度所定的官品也进行了修订与调整,所以官品的州名州数(还包括新定官名),均与十八班制相合。起初官品的州数为二十三,及后梁代州郡数目大为膨胀,但均未再改动官品州份原文,只是普通五年(524),新建置的东扬州由于是极为重要的州份,所以将之添加进官品,构成二十四州定数,之后州数一度逾百,亦未再改变,陈代就是根据这份制度文本,修订成本朝官品。《隋书·百官志上》谓“陈承梁,皆循其制官”,可为一证。概而言之,陈官品是渊源自梁代天监七年所定官品。[3]阎步克先生的研究已将梁官品的修订与天监七年联系起来,指出:“这官品析分时在天监七年的可能性最大……两下综合,便把年份限定在天监七年左右了。”不过阎先生继而推定,天监七年官品是先析分为正从上下,然后换为十八班制度,并总结认为:“《通典》、《隋志》所记陈官品,应是陈朝的再度更革之制,并非对梁制的沿用。”《品位与职位》,第386—388页。此说似可稍加辨析。本节分析表明陈官品基本沿用了梁天监七年官品,并非新制。

对照一下《隋志》记载的梁官班与陈官品,可以发现两者的官职官名基本相合,然而各种官职在这两个体系中的品级分布却难以找到严密的对应关系,深可说明天监七年,官班与官品是同时被制定(具体文本为徐勉《梁选簿》与沈约《新定官品》),从及后建置的东扬州加入官品一事,亦表明梁代官品一直在行用,由此可以旁证梁官品并非被十八班所取代。[1]《梁书》卷30《裴子野传》载:“又敕撰《众僧传》二十卷,《百官九品》二卷”,裴子野受敕所撰《百官九品》,或亦本于天监七年的官品修订本,似可说明梁代天监七年以后,仍在行用官品。另据《通典》载录梁官班,下注云:“天监初年,武帝命尚书删定郎济阳蔡法度定令为九品。至七年革选,徐勉为吏部尚书,又定为十八班……而九品之制不废。”这一注释可证官班与官品当时是并行使用的。[2]张旭华先生曾撰《萧梁官品、官班制度考略》一文已申明此说,指出:“梁武帝建立十八班官制后,九品官制依然存在,与官班制同时并行,并无废除。”《萧梁官品、官班制度考略》,《九品中正制略论稿》,第237页。张先生这一意见十分正确。本文上述的分析,可作为这一论断的补充论证。不过,张先生可能较为信从《通典》之说,因而认为陈官品是在梁初蔡法度所定官品的基础上进行修订,其中或忽略了天监七年曾有过官品改订的线索。

此外还有一处旁证。《唐六典》卷13《御史台》叙殿中侍御史:“梁、陈,史不载其品秩。”[3]《唐六典》卷13《御史台》,第381页。阎步克先生认为:“ 《通典》卷37《梁官品》及《隋书·百官志上》,殿中侍御史明明列在流外七班。《唐六典》的编者好像连《隋书·百官志》也没有善加利用。”[4]阎步克:《品位与职位》,第249页。其实,《唐六典》要反映的殿中侍御史“品秩”不是指官班,而是天监七年的新定官品。通过官班与官品对比可知,这份新定官品基本上是不收入流外官班的官职。殿中侍御史正是因为在流外七班,所以不在九品官品的范畴,在陈官品中亦确实找不到此官,说明殿中侍御史在官品体系中应该是不入九品品级的,《唐六典》的说法其实并不误。梁、陈的官品与官班是两种秩序等级。

通过对陈官品与梁代制度的联系考辨,可知陈代官品令是在梁官品基础上修订而成,其制度渊源是梁天监七年沈约之新定官品。这份著录于《隋书·经籍志》的官品法令,当与官班制度的出台时间接近,天监七年新定的官品与官班在此年以后一直同时行用,为陈代所继承。渊源于天监七年新官品的陈官品被著录于《隋书·百官志》,形成今天所见到的文本。

据此,可以推想唐代史臣修《五代史志》的梁陈职官部分(即《隋书·百官志上》)时为节省篇幅,主要按照梁、陈制度互见的原则,进行史料载录。[1]当时史臣应可看到至少五份职官史料:即梁蔡法度官品、梁沈约新定官品、陈官品、梁官班、陈官班、史臣的编撰工作推测如下:首先对蔡法度官品作简单介绍,未有收录;其次收入梁官班,按互见原则,陈官班隐含其中;最后收入陈官品,按互见原则,梁沈约新定官品隐含其中。但由于史臣在著录后在史志中交代不明,造成仅看到这样的单线线索:“蔡法度官品—梁官班—陈官品”,因此产生了种种疑窦,《通典》在编“历代品秩”时对此亦未通释,反而将此置于历代官僚品秩等级的单线叙述框架中,更加深了“梁官班”与“陈官品”存在因承关系的印象,致使制度脉络疑不能明。以上对陈官品的考证,亦可部分厘清史志中模糊不清的官班、官品线索。

综上分析,陈官品并非源自官班制度,乃直接承于前朝官品法令。梁官品主要经历过两次重要改革,在天监二年与七年,先后制定过两份官品。其中梁天监七年新定官品(与官班改制大致同步完成)一直行用,为陈官品的制度蓝本。《隋书·百官志上》载录的陈官品,反映了梁新定官品的大部分内容。由此亦可说明《通典》“梁官班—陈官品”的制度沿革叙述混淆了官班与官品的流变脉络。梁官品与官班并无直接联系,是两种并行使用的等级制度。

四、结语

本文循着渊源脉络与制度运作的基本思路,考察魏晋南朝官品与官资两种等级秩序的制度渊源与演进脉络(见图1)。有关辨析结论可以总结如下:

通过以上史料梳理与线索分析,笔者认为,在魏晋南朝的长时段历史过程中,资位秩序作为职官铨选与官员升迁的基本标准,就是官僚制度的重要部分。梁代十八班制主要是在前代资位秩序基础上发展而成的,它并非官品秩序的延伸,亦非全新的制度。官班秩序的发展脉络较易被忽略,主要是因为反映有关线索的史料在今天已不多见,但并不代表这一秩序不曾存在,亦不应将之片面地视作附从于官品的次要秩序。通常理解以官品混同于资位,其逻辑起点,很大程度上只是由于官品史料的完整性,而资位史料散佚较严重的材料状况,从而导致笔者倾向于将官品置于中心秩序的位置去认知与理解。某种意义上,这是以史料数量为重,而非以历史线索为本的思维,以此将官品视同官班,在理解把握历史脉络时难免会有所偏差。通过零散的史料梳理,可以说明官品与官班(资位)是两种不同的等级秩序,在官僚制中并行不悖,循着自身的制度理路不断延续、演进与发展。

至于《通典》网罗魏晋南北朝的职官品位史料,备设历代官品之目,采取以朝代为纲、单线递进的编撰方式重新整合,看似是客观的工作,其实不然。以研究六朝官僚与贵族制闻名的日本学者中村圭尔先生,就对传统职官史料的叙述模式提出过疑问,他指出:“正史百官志中记述的,均为整齐有序的官制。不过,这种整齐有序的官职在历史上是否真的存在过?……百官志所叙述的,是秩序的理念图,而不是组织性、功能性的官僚制的实际存在。”[1]〔日〕中村圭尔撰、付晨晨译、魏斌校:《六朝官僚制的叙述》,《魏晋南北朝隋唐史资料》2010年第26辑。中村先生认为六朝时期职官史料的记述带有某种主观理念,与客观的制度存在并不完全对应。其怀疑精神很有启发。其实,不仅是正史百官志,其他职官类书的制度沿革叙述,亦同样存在“秩序的理念图”的情况。

图1 官品与官班制度脉络

上述《通典》对历代官品沿革的记录模式,即属一例。它其实带着主观的理解思路,按照以朝代为纲的官品发展理解模式,对史料进行了“重构”。表面上看这是客观的转录编撰,实质上已蕴含了编者杜佑对官品问题的个人诠释,在史料编辑过程中为官品发展脉络融入了“秩序的理念图”的构想。有关编录工作仅注意到制度沿

革的朝代衔接,却对官班与官品在制度实际运作中的分别未加考察,其单线叙述模式以朝代递进,看似整齐有序,实际上是编者所建构的官品制度更替的理想模式,无形之中是对官僚等级制度文本的“重构”。不但如此,《通典》的史料性质还加强了这种文本再书写的权威性。《通典》作为一部重要的典制书籍,对典章制度系统而详细的述记,并保存了大量佚文,是治魏晋南北朝典章制度的基本史料。编纂者对文本的编辑再书写,容易与基本史料的客观记载相混,被理解为具有某种“权威性”与“客观性”。在利用解读典制材料时,此点不可不察。因此,有必要运用史料批判的方法审视传统典章制度文本,从而深化与拓展中古制度史研究的深度与空间。