中古郡望的成立与崩溃

——以太原王氏的谱系塑造为中心

2015-09-11范兆飞山西大学历史系

范兆飞(山西大学历史系)

中古郡望的成立与崩溃

——以太原王氏的谱系塑造为中心

范兆飞(山西大学历史系)

士族是中国中古史上最活跃、影响最大的社会阶层,在某种程度上决定着中古政治社会的基本底色。因此,中古士族问题历来是学界密切关注的焦点问题。学人通常认为,为数众多的贵族家庭,有些旧族门户缓慢衰落,有些新贵家族骤然崛起,甚至于几乎所有的士族家庭都不可避免的呈现升降浮沉的复杂图景,但这一切并不妨碍由这些家族构成的有机社会阶层在长达七八百年的时间里维持其社会地位和政治声望。实际上,如果每个家族都经历着不同程度的变化,自然就应追问,这个变化的幅度到底有多大?变异的部分有没有影响家族的面貌和本质,进而影响士族阶层的性质?关于个体士族家庭在中古时期的历时性变化,伊沛霞(Patricia Ebrey)考察博陵崔氏家族在汉唐长达900年的历史演变以及在各个时期的时代特征,从而揭示“过去经常描绘贵族家庭恒定不变的术语,掩饰着相当可观的和几乎持续的变化”[1]〔美〕伊沛霞著,范兆飞译:《早期中华帝国的贵族家庭—博陵崔氏个案研究》,上海古籍出版社2011年版,第153页。。大同小异的郡望表述和祖先排比构成中古名门望族看似一成不变的表相。士族与郡望互为唇齿,共生共灭,相互关系正如毛汉光所云:“士族乃具有时间纵度的血缘单位,其强调郡望以别于他族,犹如一家百年老店强调其金字招牌一般。故郡望与士族相始终。”[1]毛汉光:《中古官僚选制与士族权力的转变—唐代士族之中央化》,《第二届中国社会经济史研讨会论文集》,汉学研究资料及服务中心1983年版,第60页。

中古郡望通常由郡名和族名相加而成,郡名在前,族名在后,如太原王氏、范阳卢氏、荥阳郑氏,等等。从形式上看,传统中国的绝大多数时期都有郡望的概念,但是表达贵族利益诉求、体现时代特征的郡望概念却存在于汉末迄于唐末的中古时期。中古郡望的成立,源于两个因素的有机结合:一是地域主义的形成,二是家族主义的确立。汉魏时期华夏帝国崩溃,国家权威的影响有所减弱,而家族主义和地方主义则由幕后走向历史前台。郡望由此成为士族门第的名片和护身符,其形成确立乃至式微瓦解的历史过程,见证了中古士族社会的成立和崩溃。近年来,随着中古墓志,尤其是唐代墓志大量刊布的新鲜刺激,中古士族问题有望重现“病树前头万木春”的趋势。其中极为丰富的唐代墓志中形同赘疣的祖先记忆,其实有助于理解士族家庭在中古社会所经历的诸多变化。笔者拟以石刻资料所见太原王氏的祖先书写为中心[2]关于太原王氏的个案研究,参见〔日〕守屋美都雄:《六朝门阀研究—太原王氏系谱考》,日本出版协同株式会社1951年版;田余庆:《门阀政治的终场与太原王氏》,《东晋门阀政治》,北京大学出版社2005年版,第210—238页;陈爽:《太原王氏在北朝的沉浮》,《世家大族与北朝政治》,中国社会科学出版社1998年版,第117—134页;王洪军:《名门望族与中古社会—太原王氏研究》,南开大学博士论文,2005年;和庆锋:《隋唐太原王氏的变迁与影响》,上海师范大学博士论文,2013年。,旁涉其他士族门第的谱系塑造,考察中古郡望演变的历史过程,在洞悉这个面相的基础上深入理解中古时期的国家与社会、地域与家族的力量消长是如何展开的。

一、六朝太原王氏的祖先记忆

在传统中国的任何时期,祖先崇拜是任何家族必不可少的重要活动。许烺光先生指出,“中国人的祖先崇拜远比印度教徒发达而精细”。[1]许烺光著,薛刚译:《宗族·种姓·俱乐部》,华夏出版社1990年版,第44页。关于祖先的记忆,更是各个时期家族成员竭力建构和塑造的核心内容。任何时代的家族,欲证明其历史悠久、声望显赫,不仅当世要涌现显赫的人物,而且父祖曾高同样卓越优异。换言之,其祖先绵延愈久,声望愈高,愈能证明家族根深族厚。但是,汉魏六朝人物的祖先记忆,呈现不同于其他时代的鲜明特征:其一是把汉魏人物作为他们极力追溯的目标;其二是追认祖先虚拟化趋势的抬头。

魏晋时期烜赫一时的太原王氏,其祖先追溯通常仅涉及汉魏人物。《王氏谱》记载王昶的先世仅及父辈,“昶伯父柔,字叔优;父泽,字季道。”[2]《三国志》卷27《魏志·王昶传》。当然不能武断地认为,《王氏谱》原文没有追溯更早的祖先;但至少在刘宋裴松之看来,追溯更早但没有名望显宦加身的祖先毫无意义。《晋书》虽是唐人作品,但来源多是魏晋史料,故能代表魏晋六朝士人的观念。其追溯王浑的祖先,仅及其父王昶。《晋书》追溯王沈的祖先,及于二世,包括祖父王柔和其父王机。而在东晋煊赫一时的王湛一支,《晋书》的记载也极简略,“司徒浑之弟也”。关于王慧龙的祖先记载,魏收所撰《魏书》含糊地记载:“自云太原晋阳人,司马德宗尚书仆射愉之孙,散骑侍郎缉之子也。”上举数例,关于太原王氏的祖先记忆,无论史家还是谱牒家,似乎都无意将追溯触角延伸至汉魏之前,他们追溯的先世似乎不超过三代。遍检魏晋史乘,关于中古士族门阀祖先的书写和描述,鲜有溯及汉魏之前者。[1]其中,不乏极为个别的例外,如《三国志》遥追曹操先世之胤嗣,声称是“汉相国参之后”。学者普遍认为曹操为西汉开国功臣曹参后裔的说法,系伪冒附会。参见田昌五:《读曹操宗族墓砖刻辞》,《文物》1978年第8期。但是,晚近也有学人提示应该尊重正史的表达,不可遽尔否定。参见韩昇:《曹魏皇室世系考述》,《复旦学报》2010年第3期。按,现有材料(包括使用基因技术等)不能在曹参和曹操之间建立严密连续的可靠系谱,但在魏晋史家追溯人物祖先极为严谨持重的时代,将曹操祖先攀附至西汉曹参的记载,显得突兀离奇。再进一步,如果考虑到连叛曹亲马的太原王沈也在所撰《魏书》中持有类似的观点,不得不让后人对这段记载谨慎待之。不仅传统文献如此,魏晋之际的石刻资料似乎概莫能外。关于汉魏时期太原王氏的祖先书写,最详尽的资料莫如《王浚妻华芳墓志》,详细记载王浚祖先的婚姻、仕宦和葬地等信息,而在祖先追溯方面,最远也是溯及曾祖王柔、祖父王机和父亲王沈。由此可见,魏晋人物,无论王氏家族的成员、谱牒家还是史家,都将汉末王柔、王泽视为王氏人物的祖先,至于王柔、王泽的父亲及先世是谁,显然不是他们关心的问题。

魏晋时期的太原王氏之所以把王柔、王泽兄弟视为祖先,而不再往前追溯,正是基于“名郡+名士=名族”的时代氛围。其实,王柔、王泽兄弟在汉末群星灿烂的名士群体之中,并不耀眼。王泽、王柔兄弟二人在《后汉书》中并未单独列传,仅仅因为得到名士郭泰的垂青而附传其后。王柔兄弟年幼之时,同郡郭泰已经名动天下,兄弟二人“共往候之,请问才行所宜,以自处业”,郭泰对他们的前途规划是,“叔优当以仕进显,季道当以经术通,然违方改务,亦不能至也”[2]《后汉书》卷68《郭太传》。。结果王柔果然为护匈奴中郎将,王泽为代郡太守。裴松之注引《郭林宗传》记载郭泰言语略同,“卿二人皆二千石才也,虽然,叔优当以仕宦显,季道宜以经术进,若违才易务,亦不至也”[3]《三国志》卷27《魏志·王昶传》。。由此可见,《后汉书》的这段记载出自《郭林宗传》,反而不是出自太原王氏自家的《王氏谱》。太原王氏在东晋南朝地位显赫,在修谱成风的时代,王氏谱牒不可或缺;而裴松之在注释《三国志》时多处征引《王氏谱》,说明《王氏谱》在当时必是完璧。唐代尚存《太原王氏家传》二十卷、《太原王氏家碑诔颂赞铭集》二十六卷。[1]《隋书》卷33《经籍志》;同书卷35《经籍志》。但东晋南朝的王氏子孙并没有记载王柔兄弟二人的详尽事迹,之所以追祖二人,很大程度上是因为他们和名士郭泰交往的缘故。为何如此?就太原王氏的成长道路而言,起步稍嫌滞后,但速度极快。魏晋之际是这个家族最为关键的起飞阶段。太原王氏之所以能够后来居上,王柔兄弟的“冢中枯骨”并未给其提供多少实际的助力,家族地位攀升主要凭借王昶、王浑、王沈等人在魏晋嬗代之际见风使舵、叛曹亲马的政治态度。

太原王氏二祖后裔,并显于西晋朝廷:王柔子孙王沈和王浚俱荷国任,王泽子王昶、王浑、王济一脉称誉西晋朝廷,王昶少子王湛一支卓然成长为东晋南朝的家族砥柱。王昶、王浑、王济三世均与分布在汾河流域的匈奴刘氏保持密切关系,田余庆先生指出其深层原因是“匈奴刘氏在并州势力非常强大,一则与并州望族利害相关,二则于西晋朝廷举足轻重,所以并州望族官僚与之曲意相结,以求缓急得其助力”,并指出“司马睿初建的东晋政权,既然由于历史原因,一贯仇视刘、石,那么,对于太原王氏长期与匈奴刘氏有深交的王济一支,自然是不能相容的。所以,王济兄弟子侄不闻仕于江左”,云云。[2]田余庆:《门阀政治的终场与太原王氏》,《东晋门阀政治》,第212页。这的确是有识之论。中古家族的兴衰沉浮,与政治分野、民族态度之间存在着或隐或现的关系。但是,如果以相同的标尺衡量太原王氏另一支脉的发展状况,情况则无异刻舟求剑。晋末乱局,刘琨和王浚为北部中国汉人集团最为重要的方镇力量,然而两人之声名际遇,颇有不同:刘琨声名,先抑后扬;而王浚之名,直线下降,更是在《晋书》中被贬为“凶孽”[1]《晋书》卷39《王浚传》。。王浚在北方的依靠力量主要是乌桓和鲜卑,其主要对手也是两晋朝廷的死敌刘石集团。依照同敌为友的原则,王浚也应该得到东晋朝廷的政治认同,其子孙后裔也应该显达于江左。征诸史籍,唐人所修的《晋书》居然声称王浚“无子”[2]同上。,但核之《王浚妻华芳墓志》,却明确记载王浚“有子曰冑,字道世,博陵世子。次曰裔,字道贤”。[3]赵超:《汉魏南北朝墓志汇编》,天津古籍出版社2008年版,第13页。关于《王浚妻华芳墓志》的研究成果,参见胡志佳:《西晋王浚家族的兴衰及其人际网络》,《逢甲人文社会学报》2003年第7期;范兆飞:《中古太原士族群体研究》,中华书局2014年版,第62—68页。由此可见,《晋书》在王浚子嗣传承上有着人为遗漏的痕迹,这或许和唐代史家力斥王浚的历史认知有关。从这个角度而言,太原王氏在东晋南朝经营的成败,除却前朝政治恩怨之外,还取决于各房支成员在东晋南朝的适应程度。

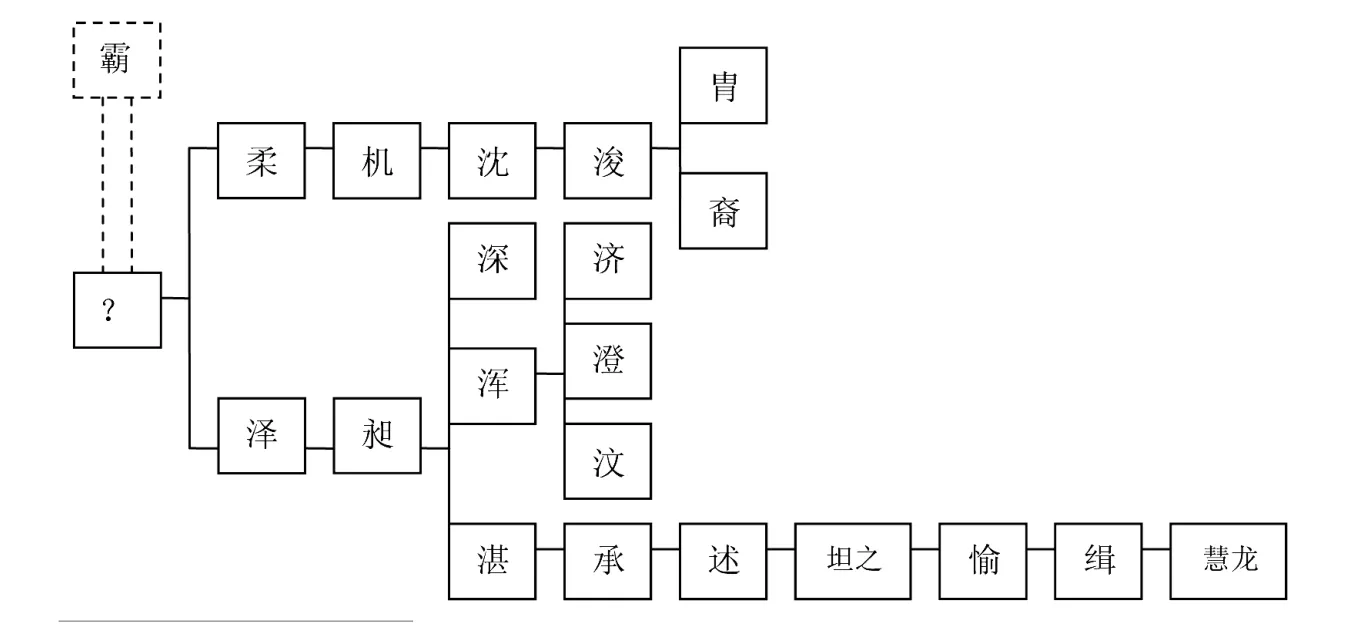

表1 汉魏六朝太原王氏世系表[4]本表依据《三国志·王昶传》、《晋书·王浑传》、《晋书·王湛传》、《魏书·王慧龙传》、《新唐书·宰相世系表》及《王浚妻华芳墓志》等资料绘制而成,其中虚线、虚框表示人名、世系可疑,问号表示人物阙如,不可考知。

不仅如此,太原王氏在南朝的发展轨迹,主要以祁县王氏为代表,晋阳王氏转而沉寂,其主干人物王慧龙北投元魏,开启北朝隋唐太原王氏的辉煌前途。征诸南朝史籍的祖先追忆,似乎均与汉末名士、祁县王允存在似断还连的血统关系。略举数例,《宋书》记载王玄谟的祖先是“六世祖宏,河东太守,绵竹侯,以从叔司徒允之难,弃官北居新兴,仍为新兴、雁门太守,其自叙云尔”。《宋书》记载王懿的祖先时,已经不太确定,“自言汉司徒允弟幽州刺史懋七世孙也。祖宏,事石季龙;父苗,事苻坚,皆为二千石”[1]《宋书》卷46《王懿传》;同书卷76《王玄谟传》。。《梁书》又载王茂的祖先,“祖深,北中郎司马。父天生,宋末为列将”。此王深与晋阳支王昶子王深同名,时代悬殊,当非一人。而《梁书》记载王神念、王僧辩父子,仅言其为太原祁人,没有追溯祖先。从史书记载可以看到南朝太原王氏企图和汉末王允房支建构血统关系的努力,但在六朝门阀封闭化的时代氛围里,这种努力显得谨小慎微。因为,同为南朝的范晔在《后汉书》中明确记载,王允直系血亲皆因王允之祸,惨遭屠灭,“长子侍中盖、次子景、定及宗族十余人皆见诛害”[2]《后汉书》卷66《王允传》。,只有兄长之子王晨和王陵逃归乡里。由此可见,王懿的祖先既然为王宏,则没有理由和同族先世汉末王宏同名之理,史家可能也认为“汉司徒允弟幽州刺史懋七世孙”的追溯不可凭信,故在前面加上“自言”二字。另外,《宋书》所载王玄谟的祖先王宏,显然和汉末王允同时,但其所历官职和《后汉书》所载王宏迥然不同。史家沈约在撰述王氏祖先记忆时,当是采用南朝王氏谱牒,但其态度是半信半疑,祖先书写之后的“自叙云尔”和“自言”意蕴相同。这说明在萧梁时代,太原祁县王氏和王允之间已经不能建构起令人信服的谱系传承。形成对照的是,唐人刘禹锡竟然更为冒进,试图解决广武王霸和祁县王氏之间的血统关系,“东汉有征君霸,霸孙甲,亦号征君,徙居祁县为著姓,故至于今为太原人”[1]《全唐文》卷608《刘禹锡·唐兴元节度使王公先庙碑》。。

如果说魏晋之世是太原王氏郡望成立期的话,北魏孝文帝的门阀政策则是对太原王氏郡望的巩固和确认。前者具有社会文化的意义,历时久远;后者则出于国家政府的法律认定,政治文化的色彩更加浓厚,难以长久。吊诡的是,太原王氏的郡望在魏晋时期得以确立,叛曹亲马的政治态度却起着关键作用;但北魏太原王氏郡望的确立,政治态度似乎并不是左右家族兴衰的主要因素。太原王氏积极参与东晋末叶的主相之争,最后两败俱伤,死亡殆尽,王辑之子王慧龙幸免于难,孤身降魏。但是,王慧龙的身世扑朔迷离,魏收在《魏书》中对王慧龙郡望的描述是“自云太原晋阳人也”,而且对其北奔降魏的传奇故事也是充满怀疑,“其自言也如此”。“自云”是魏收描述北魏士族郡望没有确证时的固定术语,以“自云”冠之的家族,除却太原王氏之外,还有弘农杨氏、南阳张氏、昌黎韩氏、北地孟氏等。魏收对这些士族祖先追忆的怀疑,并不妨碍对列传人物当世事迹的推崇备至。即便如此,魏收的这种态度,还是招致这些家族后裔的强烈反对。《魏书》与之前魏晋史籍最大的不同,就是其门阀主义的特色。魏收自云谱牒为其史料的重要来源,“往因中原丧乱,人士谱牒遗逸略尽,是以具书其枝派”[2]《北史》卷56《魏收传》。。唐人刘知几也说魏收,“大征百家谱状,斟酌以成《魏书》”[3]刘知几撰,浦起龙释:《史通通释》卷12《古今正史篇》,上海古籍出版社1978年版,第365页。。清人赵翼批评:“若一人立传,而其子孙、兄弟、宗族,不论有官无官,有事无事,一概附入,竟似代人作家谱。则自魏收始。”[1]赵翼撰,王树民校证:《廿二史札记》卷10《南北史子孙附传之例》,中华书局1984年版,第203页。魏收在郡望前面冠以“自云”的家族,在魏收“大征百家谱状”之时,自然不会画蛇添足地自我怀疑和否定;魏收的“自云”,显然带有魏齐士人的印象。王慧龙北奔仕魏,身份不明,朝野之论以怀疑者居多,甚至80年之后,同郡有姻亲关系的郭祚和王慧龙之孙王琼争夺并州大中正,激烈抨击怀疑王琼的郡望血统,“琼真伪今自未辨”[2]《魏书》卷64《郭祚传》。。但是,早在北魏明元帝时期,王慧龙半真半假的身世,如何立足魏廷?太原王氏的崛起和郡望的重塑,清河崔浩起到决定性作用,崔浩利用王慧龙齄鼻的相貌特征,称赞王慧龙确是“贵种”。[3]《魏书》卷38《王慧龙传》。古代士人尽管不懂生命科学,更不明白齄鼻是一种带有遗传特征的皮肤病,但是,崔浩仅根据王慧龙的齄鼻特征,便振振有词地认定王慧龙是“贵种”,显然不仅出于辨别郡望真伪的需要,更是出于崔浩“齐整人伦,分明姓族”、对抗鲜卑贵族的政治需要。[4]万绳楠整理:《陈寅恪魏晋南北朝史讲演录》,贵州人民出版社2007年版,第213—214页。太原王氏经过联姻高门等手段,迄于孝文帝之时,跻身“四姓”家族,郡望之尊达于巅峰,甚至一度有“首姓”之称。[5]陈爽:《世家大族与北朝政治》,第121—125页。孝文帝定姓族,厘定新的门阀序列,具有明确的官爵标准和等级划分,正如前贤唐长孺先生所云,“这在两晋南朝至多是习惯上的而不是法律上的”[6]唐长孺:《论北魏孝文帝定姓族》,《魏晋南北朝史论拾遗》,中华书局1983年版,第90—91页。。正是在这种大背景下,太原王氏的郡望合法的高居第一等级。

然而,随着六镇蠢蠢而动,北魏帝国走向风雨飘摇,法律规定的门阀序列开始松动,最显著的表现就是士族子弟书写祖先时杂乱无章,攀附先世,而士人郡望也随之鱼龙混杂,渐呈乱象。镌刻于太昌元年(532)的《王温墓志》是极为显著的一例:“启源肇自姬文,命氏辰于子晋。汉司徒霸、晋司空沈之后也。祖评,魏征虏将军、平州刺史,识寓详粹,誉光遐迩。父苌,龙骧将军、乐浪太守、雅亮淹敏,声播乡邑。昔逢永嘉之末,高祖准,晋太中大夫,以祖司空、幽州牧浚,遇石氏之祸,建兴元年,自蓟避难乐浪,因而居焉。”[1]罗新、叶炜:《新出魏晋南北朝墓志疏证》,第134页。

这份墓志在太原王氏追述祖先和中古郡望的变化方面,极为重要。学人研究此份墓志时,曾经一针见血地指出,王温一族如果确是太原王氏,何以入魏后不改归旧籍?和当时多数边地人士入魏以后极力重写家族世系的情况一样,王温一家很可能也是在适应孝文帝姓族改革以后的社会风气而自溯其家世至于王浚。[2]同上书,第135页。这是值得参考的意见。但是,他们没有注意到《王温墓志》由于盲目攀附祖先所产生的关键谬误及其所深蕴的历史意味。其中,最引人注意的无疑是志文中“汉司徒霸、晋司空沈之后”一语,这短短一句十字涵盖东汉初叶、汉末和西晋三个历史时期的三个人物。揆诸史籍,两汉司徒之中并无太原王霸,王霸其人活跃于东汉初季,累征不仕,以倡言“天子有所不臣,诸侯有所不友”而闻名于世,名列《后汉书·逸民传》,并且范晔明确记载王霸系太原广武人。据《后汉书·郡国志》,广武故属太原郡,后割于雁门郡治下。《逸民传》显示,王霸没有居于太原晋阳的蛛丝马迹。再者,司徒侯霸固然有让位王霸之举,但在阎阳的反对下,没有进行,王霸也因此列入《逸民传》。守屋美都雄以令人信服的理由,尤其指出王霸至王泽160年间,却相隔20代,极不合理,从而驳斥王霸为太原王氏的祖先。[1]〔日〕守屋美都雄:《六朝门阀研究—太原王氏系谱考》,第20—22页。事实尽管如此,但王霸在中古大多数墓志中被人为塑造为太原王氏的始祖。即便唐代著名的谱牒名家、《氏族论》作者柳芳在开元二十三年(735)所撰的《王景先墓志》中也记载其先世云,“洪源导于轩后,命氏浚于周室。英声茂实,可胜言哉。洎汉征君霸 于大父唐处士文素”[2]吴钢主编:《全唐文补遗》之《千唐志斋新藏专辑》,第172页。。可见,“王霸为太原王氏始祖”这个荒谬的错误却是中古士人建构谱系的普遍常识。据《后汉书·王允传》,王允于初平元年(190)代杨彪任司徒。两汉太原王氏担任司徒者,仅王允一人。因此,有理由相信,墓志作者所言的“司徒”应当指太原祁县王允。而其后的“晋司空沈”显系晋阳王氏,表1显示王沈是王柔的后裔。广武王霸、祁县王允和晋阳王沈,虽然同姓,也在同郡,却分布于太原郡的北、中、南三个地区,相隔较远,绝非一个家族,没有史料显示他们具备共同的祖先。就中古而言,最著名的太原王氏是晋阳王氏和祁县王氏。但在汉末,王允是太原王氏的代表人物,其时祁县王氏的地位远远高于晋阳王氏。晋阳王氏地位的大力提升,是祁县王氏衰微以后的事情。《王温墓志》的祖先追忆张冠李戴,嫁接、杂糅及整合了晋阳、祁县、广武三房王氏的谱系记忆和郡望资源,非驴非马,却影响深远。

不仅如此,隋唐以降,中古士族墓志动辄就将时代遥远、缥缈虚无的神仙人物,或者把军功显赫的帝王将相作为祖先进行追忆,《王温墓志》即为一例,“启源肇自姬文,命氏辰于子晋”。太原王氏最早将祖先追溯至太子晋的是《王昌墓志》,“玉根肇于子晋,金枚光于太原”[3]赵超:《汉魏南北朝墓志汇编》,第84页。。《王温墓志》、《王昌墓志》追祖至于太子晋的做法对唐代太原王氏的祖先追忆具有重要影响。那么,这种看似荒唐的攀附之风,在当时有多大的代表性,是不是蔚然之间成为一时风气?征诸石刻资料,笔者发现,将遥远的先秦人物追溯为先世,北魏早期墓志中已经零星地出现,如《员标墓志》记载员氏为“楚庄王之苗裔”[1]罗新、叶炜:《新出魏晋南北朝墓志疏证》,第55页。,显系攀附,其后紧接着就是追述血统可靠的曾祖和父亲。《赵猛墓志》记载:“其先赵明王之苗裔,晋扬州刺史尚之后。”赵明王之说,显系牵强附会,但晋扬州刺史之说,已在其高祖赵永之前。就墓志关于祖先书写的规律而言,高祖以内的祖先追忆通常较为可靠,而高祖以外、汉魏以降的祖先追忆则属于模糊祖先的话,在可信与不可信之间。赵尚是否为赵猛的祖先,是可以怀疑的,正如学人所指出的那样:“赵尚不见于史,或出杜撰附会,或官职有误。”[2]同上书, 第106—107页。实际上,即便见于史册,也有可能是附会之举,前举《王温墓志》追溯王霸、王允等故事,即为例证。但是,搜检北魏时期绝大多数墓志的祖先记忆,都在三至五代以内,比较可靠。这和隋唐以降的墓志动辄就将祖先追溯至先秦人物截然不同。魏末乱离,孝昌前后士人将祖先记忆定位于汉魏乃至以前的风气逐渐大盛,《王温墓志》之类的墓志开始出现。如《羊祉妻崔神妃墓志》记载其祖先:“丁公伋之后,汉扶风太守霸九世孙也。”[3]同上书,第110页。北魏胡人墓志,似乎并无将祖先远溯秦汉及上古人物之俗。魏末以降,尤其东西对峙以后,胡汉士人家庭成员攀附祖先,渐次盛行,遽然成风。如《薛怀俊墓志》记载其祖先来源:“昔黄轩廿五子,得姓十有二人,散惠叶以荴疏,树灵根而不绝。造车赞夏,功济于生民;作诰辅商,业光于帝典。令尹名高楚国,丞相位重汉朝,贻训垂范,飞声腾实。”[1]罗新、叶炜:《新出魏晋南北朝墓志疏证》,第189页。又如,《高殷妻李难胜墓志》记载:“昔贤哲并作,谟明有虞,稷契以道教显,咎鲧以刑辟用。道教作阳德,故男祉斯流,其迹之验,则商周之王是已。刑辟作阴德,则女祯宜効,而往志前纪,未之有闻。”[2]同上书,第194页。这种类似于唐人墓志中玄缈虚幻的祖先记载,开始大规模出现,乃至成为隋唐墓志约定俗成的书写习惯。

二、唐代太原王氏的谱系塑造

魏晋六朝的太原王氏因缘附会,卓然成长为一流高门,尤其在北魏时期上升为四姓家族,但迄今为止所发现的北朝王氏墓志极为有限。隋唐以降,太原王氏的墓志数量,如雨后春笋般的大幅增长,笔者粗略统计常见墓志丛书所收的太原王氏墓志,约有400余份。[3]本章初稿完成后,承蒙和庆锋惠赐其博士论文,其中统计隋唐太原王氏的墓志,计有560份,较为详备。但这个数量,尤其是其立论思路和问题意识与本文完全不同,基本不影响本文的讨论和观点,参见和庆锋:《隋唐太原王氏的变迁与影响》,第180—208页。中古墓志的成文,家状谱牒是墓志作者极为重要的资料来源,有的志文因家牒丢失,连曾祖之名都茫然不可知晓,如唐代《董府君夫人墓志》云太原王氏:“盖太原上族,以宗子在他邦,家牒遗坠,故曾祖之讳今阙其文。”[4]周绍良主编:《唐代墓志汇编续集》咸通068《唐故幽州节度衙前兵马使检校太子宾客兼监察御史济阴董府君夫人太原郡君王氏墓志铭》,中华书局2002年版,第1086页。这说明墓志的史料来源必然参考世家大族的家族谱系,又如《郭定兴墓志》所载:“氏系之由,以载史册,三祖之分,具记家谱,故不复备详焉。”[5]罗新、叶炜:《新出魏晋南北朝墓志疏证》,第95页。本文考察唐代太原王氏的祖先回忆和系谱建构,主要依据三种文献:正史中的王氏人物列传;《元和姓纂》、《新唐书·宰相世系表》(以下简称“新表”)等姓氏书;传世文集中的神道碑以及近年新刊墓志。关于太原王氏的系谱,学者称引最多的莫过于《新表》,其中“王氏条”记载太原王氏系谱甚为详细:“王氏出自姬姓。周灵王太子晋以直谏废为庶人,其子宗敬为司徒,时人号曰‘王家’,因以为氏。八世孙错,为魏将军。生贲,为中大夫。贲生渝,为上将军。渝生息,为司寇。息生恢,封伊阳君。生元,元生颐,皆以中大夫召,不就。生翦,秦大将军。生贲,字典,武陵侯。生离,字明,武城侯。二子:元、威。……太原王氏出自离次子威,汉扬州刺史,九世孙霸,字儒仲,居太原晋阳,后汉连聘不至。霸生咸,咸十九世孙泽,字季道,雁门太守。生昶,字文舒,魏司空、京陵穆侯。二子:浑、济。浑字玄冲,晋录尚书事、京陵元侯。生湛,字处冲,汝南内史。生承,字安期,镇东府从事中郎、蓝田县侯。生述,字怀祖,尚书令、蓝田简侯。生坦之,字文度,左卫将军、蓝田献侯。生愉,字茂和,江州刺史。生缉,散骑侍郎。生慧龙,后魏宁南将军、长社穆侯。生宝兴,龙骧将军。生琼,字世珍,镇东将军。四子:遵业、广业、延业、季和,号‘四房王氏’。”[1]《新唐书》卷72中《宰相世系表》“王氏条”。

岑仲勉先生提示,欧阳修《新表》基本根据唐人林宝《元和姓纂》所编而成,邓名世《古今姓氏书辩证》、郑樵《通志·氏族略》也是以《元和姓纂》为蓝本。[2]岑仲勉:《元和姓纂四校记自序》、《元和姓纂四校记再序》,(唐)林宝撰、岑仲勉校记:《元和姓纂(附四校记)》,中华书局1994年版,第7—94页。《元和姓纂》卷五“王氏条”仅存寥寥数语:“王姓,出太原、琅邪,周灵王太子晋之后。”[3]《元和姓纂(附四校记)》,第586页。由此可见,在《新表》之前,最迟在中唐时期,太原王氏的祖先追忆就完全突破元魏末年《王温墓志》“启源肇自姬文,命氏辰于子晋”的空泛叙述,将太原王氏的始祖固定为周灵王太子晋。但是,《新表》一改汉魏六朝太原王氏将人物祖先追溯至于汉魏名流的做法,将太原王氏的先世攀附至周灵王太子晋,同时采用、糅合汉魏时期太原王氏的祖先追忆,试图将太子晋和王霸之间六百年的断裂弥缝起来,从而使太原王氏的谱系—从始祖太子晋到汉代王霸,次到魏晋王昶、王浑,再到北魏王慧龙,最后形成所谓的四房王氏—看似更加完整和可靠。这个“完整”的谱系由于今存《元和姓纂》行文简略,似乎是欧阳修《新表》所创之功。但是,征诸石刻资料,就会轻易发现太原王氏完整谱系的建构,早在唐初就已肇端。《元和姓纂》成书于元和七年(812),而立石于元和三年(808)、唐人戴少平撰述的《镇国大将军王荣神道碑》记述王荣先世云:“肇自轩后,延于周室。自灵王丧道,黜太子晋于河东,时人号为王家,子孙因以命氏。子晋生敬宗为司徒。至秦始皇大将军翦,子曰贲,孙曰离,皆以武略著名,列于《战国策》。及汉昌邑中尉吉,博通坟典,形于书籍。生二子,长曰霸,居太原,次曰骏,居琅邪。公即霸之后矣,自翦至魏,凡三十四代。有昶,为征南将军。后遇西晋陵替,子孙有过江者,为江东盛族。其不往者,代有贤豪,史传备彰,此无缕载。隋季丧乱,龙蛇起陆。”[1]《全唐文》卷720《戴少平·镇国大将军王荣神道碑》。

戴少平撰文所据,必为王氏家族所出谱牒。《元和姓纂》之史料来源,林宝自序云,“案据经籍,穷究旧史,诸家图牒,无不参详”。现今存世的经籍坟典和唐前史传没有将王氏祖先追溯至周代人物太子晋者,可见林宝所据必系王氏图牒。不独中唐时期太原王氏的祖先追忆如此,成于贞元十二年(796)的《崔藏之夫人王讷女墓志》记载:“王氏自周灵王太子晋,始因王而为姓。至汉征君霸,乃编于太原之晋阳。八代祖琼,后魏大鸿胪。以世家英系,时文皇帝定为天下氏族之甲,王氏从而益大。”[1]吴钢主编:《全唐文补遗》之《千唐志斋新藏专辑》,第287页。此志之“文皇帝”当指北魏孝文帝,而“天下氏族之甲”即指孝文帝定姓族所划分甲乙丙丁四姓的“甲姓”。此志纠正了魏末《王温墓志》追祖为“汉司徒霸”这一显而易见的错误。王氏落叶太原者,究系何人,唐人的意见也不尽统一,如开元二十七年(739)束渐撰写的《王承法墓志》:“自周灵王太子晋避世,隐居嵩丘,时人号曰王家,因以为氏。五代孙霸生子二:殷,威。及汉,殷则列封琅邪,威则胤食太原。夫人则威之系也。”[2]周绍良、赵超主编:《唐代墓志汇编》开元502《唐衢州刺史束府君故夫人太原郡君王氏墓志铭》,上海古籍出版社1992年版,第1501页。据志题可知,束渐为王氏继子,与志主关系极为密切,或许部分反映王氏自身的祖先认知。可见此份墓志所载太原王氏的始祖则为王霸之子王威。

《新表》和唐代不少墓志关于太原王氏的祖先追忆,都试图在先秦人物和汉代王霸之间建立联系,这五六百年间叱咤风云的王氏人物就成为他们连缀家谱、嫁接世系的选择。秦将汉宰便成为他们捏造太子晋和王霸具有血统关联的过渡人物。隋唐士人把秦朝名将王翦、王贲和王离子孙三人视作连接周代太子晋和东汉王霸之间的关键棋子。隋末唐初,王世充郑国处士王仲的墓志明确将王翦等人作为王霸之前的祖先,“翦三世名将,位重秦朝;朗一代伟人,望高魏室”[3]周绍良、赵超主编:《唐代墓志汇编》开明004《郑故处士王君墓志》,第7—8页。。往前追溯,隋开皇三年(583)的《王士良墓志》虽然没有明言王翦为王霸之前的太原祖先,但已经有所暗示:“受姓姬年,开元周历,瑞鸟流火,仙鹤乘云。秦将去杀之慈,汉宰垂仁之惠,遗瓞遂繁,后苗兹广。子师枭卓,勋高海内,孺仲慕党,名震京师。远祖昶,魏司空。七世祖忳,雁门太守。”[1]罗新、叶炜:《新出魏晋南北朝墓志疏证》,第345页。从这份墓志,能够清晰地看到墓志作者建构王士良郡望和祖先的努力,其中的“秦将”被后来的士人具体演化为王翦、王贲、王离等武将;而汉宰也被演化为王陵、王允、王吉等名相。迄于唐初,这种祖先追忆逐渐成形,贞观十一年(637)的《王护墓志》将“秦将”、“汉宰”进行具体化:“若夫秦朝名将,离剪戡止煞之功;汉世能官,吉骏彰诚感之德。”[2]周绍良、赵超主编:《唐代墓志汇编》贞观056《隋故仪同三司王府君墓志铭》,第44—45页。武后时期万岁通天(696)的《王智本墓志》:“其先周王子晋之苗裔,汉相国陵之胤绪也。且夫草树滋繁,则深根之润;济渭皎镜,则原泉之澄。是以得氏宗周,故多贤良也。离襃有声于秦汉,戎炜名振于晋梁,代有其人,讵兹腼缕。”[3]周绍良、赵超主编:《唐代墓志汇编》万岁通天018《大唐故王府君墓志铭》,第900—901页。实际上,所谓的秦将、汉宰和太原王氏毫不相干,王陵与高祖刘邦同乡,沛县人氏;王襃系西汉蜀郡人,著名辞赋家;王翦、王离秦国名将,频阳东乡人;王戎名列竹林七贤,琅邪人氏;王炜于史无征。可见,这些墓志追溯的王氏先贤,均与太原郡望风马牛不相及,这是唐人撰述墓志数典忘祖、攀附人物和伪冒郡望比较典型的例证。但是,唐人也试图弥补这种郡望毫无关联的王氏人物之间的冲突和矛盾,成于景龙三年(709)的《王佺墓志》试图将太子晋和王霸的郡望连缀为一系:“伊昔定氏,周太子之登仙;洎乎命官,秦将军之建策。晋阳分族,表征君之子孙。”[4]周绍良、赵超主编:《唐代墓志汇编》景龙023《大唐故王府君墓志铭》,第1096页。“晋阳分族”一语极为关键,隐含王翦子孙落叶太原之意。唐代名流刘禹锡也力图阐释太原王氏和名将王翦之间的郡望存在具体因缘,“显于秦者曰翦,三世将秦师,子孙分居晋代间”[1]《全唐文》卷608《刘禹锡·唐兴元节度使王公先庙碑》。,大致同时,李绛则认为楚汉之际,王离以秦围赵,战死于师,“子孙家于太原,世为令族”[2]《全唐文》卷646《李绛·兵部尚书王绍神道碑》。。形成鲜明对照的是,居然还有的墓志将神仙人物王乔视为王氏定居太原的鼻祖,《王庆墓志》记载其祖先云:“其先有周氏。武王克商,追祀五祖,因而命氏。自乔为并州,道成羽化,代家焉。”[3]《山右石刻丛编》卷6《唐故处士王君之碑》;《三晋石刻大全·长治市黎城县卷》,三晋出版社2012年版,第16页。由此可见,《新表》是唐人谱系知识层累叠加、整合构成的产物。

中古太原王氏的祖先除却“太子晋—王霸—王昶—王浑”这一谱系序列之外,还有其他的追溯方式,如唐代太原名流王颜所撰《王景祚墓志》载其谱系为:“帝喾后稷之后。周太王王季之后。因王显姓者。始自四十一代祖赤平王之孙。其父泄。未立而卒。平王崩。赤当嗣。为叔父桓王林废而自立。用赤为大夫。及庄王不明。赤遂归晋。晋用为并州牧。自赤至龟八代。……代袭封晋阳侯。钊生叔俊。至第四代乇。汉末为并州刺史。乇生十八代祖卓。魏为河东太守。晋迁司空。”[4]陈尚君辑校:《全唐文补编》卷57《王颜·慈州文城县令王景祚并仲子郴州郴县丞墓碣序》,中华书局2005年版,第696—697页。

《王景祚墓志》所据不是王景祚的私家谱牒,因为志文明确记载:“天宝末,河内首陷寇逆。并家谱失矣。”这个王氏祖先的序列,显然和《新表》所载大相径庭,唐人郑云逵在为王颜所撰的墓志中猛烈批评太原王氏纷纷追祖太子晋的行为。“凡称太原王者。皆言周灵王太子晋之后。咸失其宗。盖周平王之孙赤。其父泄未立而卒。平王崩。赤当嗣。为叔父桓王林废而自立。用赤为大夫。庄王不明。赤遂奔晋。晋用为并州牧。自赤至龟八代。代牧并州。龟后廿四代。代袭晋阳侯。至廿七代卓。字世咸。历魏晋为河东太守。迁司空。封猗氏侯。”[1]陈尚君辑校:《全唐文补编》卷61《郑云逵·唐故虢州刺史王府君神道碑》,第738—740页。由此可见,《王景祚墓志》和《王颜神道碑》同出一源,而王颜所撰《王景祚墓志》则是本于自备家谱。这种相互扞格的谱系记载,也有人试图在两者之间进行修补调和,如河东薛元龟所撰王氏墓志云:“自晋八代至错,时为魏大将军。错生蠲,为魏中大夫。蠲生渝,为魏上将军。君生元,元生颐,魏皆征为中大夫。暨翦□□□魏军攻赵,拔燕蓟,大破荆军。其后曰贲曰离,皆立秦□。五代孙曰吉,为汉邑昌王。中尉□□诗□谏深得辅弼大义。至晋则有浑有祥,功格王室。至魏则有慧龙,为贵种。十二代祖卓,晋常王公主子也。”[2]吴钢主编:《全唐文补遗》第3辑《薛元龟·李泳妻王氏墓志》,三秦出版社1996年版,第208页。

正是由于太原王氏谱系层累构成的纷繁芜杂,因此太原王氏的祖先追溯屡屡发生误认祖先、伪冒郡望之事。查考现今可见的四百余份太原王氏墓志,明显的误书祖先之事比比发生。中古士族墓志的谱系建构一般分为三部分:先秦人物、汉魏先哲和近世高曾。高曾祖父离当世较近,往往货真价实,基本可靠,主要的错误则集中在前两类。关于祖先为先秦人物的记忆,就其事实真伪而言,绝大多数出于捏造攀附,并不可靠,但是无论墓志作者、谱牒名家还是士族子弟自身,都乐此不疲地假戏真做,纷纷在各自谱系知识的范围内,妄自攀附玄远缥缈的先秦人物为其始祖。唐代太原王氏墓志和《新表》“王氏条”所追认的太子晋,即为王氏攀附先世的主流:在中古太原王氏将祖先追溯至先秦人物的近百份墓志中,明确攀附太子晋者50余例,占半壁江山。[1]学人已经指出太原王氏系谱追祖的这个特征,参见〔日〕守屋美都雄:《六朝门阀研究—太原王氏系谱考》,第7—27页。按,守屋氏大作成于1951年,所见史料较为有限,仅列举追祖太子晋者凡20余例。有理由相信,随着唐代墓志的不断发现,追祖太子晋的例证会越来越多。太子晋作为王氏始祖,影响深远。今人王明珂先生曾经在田野调查中发现,王姓羌人的族谱记忆竟然也是以太子晋为始祖,由此阐明姓氏书在统合族源记忆中的作用。[2]王明珂:《论攀附—近代炎黄子孙国族建构的古代基础》,《“中央研究院”历史语言研究所集刊》2002年第73本第3分册。《王文成墓志》所载祖先,“昔周子晋以控鹤登仙,汉王乔而飞凫启瑞”[3]周绍良、赵超主编:《唐代墓志汇编》天宝061《大唐故王府君墓志铭》,第1572—1573页。,此处的王乔与太子晋显然不是一人,屈原《楚辞·远游》记载:“轩辕不可攀援兮,吾将从王乔而娱戏。餐六气而饮沆瀣兮,漱正阳而含朝霞。”其中王乔可能是指周人王乔,而此处的王乔则是《后汉书·方术传》中飞凫启瑞的王乔。此处将两个血统和郡望都毫不关联的人物,甚至于将神仙人物和真实人物撮合处理,共同作为太原王氏的始祖资源。[4]关于始祖王乔辟谷与成仙记忆的描述,参见Robert Ford Campany, Making Transcendents:Ascetics and social Memory in Early Medieval China, Honolulu:University of Hawaii Press,2009, pp.72-73。追祖周王室姬姓成员者,尚有王子成父。立于东魏武定元年(543)的《王偃墓志》记载其祖先云:“王子城父自周适齐,有败狄之勋,遂锡王氏焉。”唐人墓志循此者为数不多,但亦有之,如李方舟撰写于元和七年(812)的《王升墓志》记载:“盖姬姓之胤,春秋时王子城父自周适齐,有败狄勋,赐姓王氏,子孙散居太原。”[5]吴钢主编:《全唐文补遗》第7辑《李方舟·唐故陇州汧阳县尉太原王府君(昇)墓志铭》,第88页。两相对照,前后时间相隔近三百年的《王升墓志》和《王偃墓志》同出一源。唐代文豪韩愈撰述王仲舒的祖先时也记载:“春秋时,王子成父败狄有功,因赐氏,厥后世居太原。”[1]《全唐文》卷562《韩愈·唐故江南西道观察使中大夫洪州刺史兼御史中丞上柱国赐紫金鱼袋赠左散骑常侍太原王公神道碑铭》。另外,还有追溯为周文王者,如成于贞观八年(634)的《王安墓志》记载其祖先:“其先太原汉司徒允之后,周文王之苗裔。”[2]周绍良、赵超主编:《唐代墓志汇编》贞观050《唐故蒲州虞乡县丞王君之志》,上海古籍出版社1992年版,第40页。成于天宝四年(745)的《王爽墓志》叙其先世:“肇承姬姓,周文王之胤,封王龟为太原太守。”[3]周绍良、赵超主编:《唐代墓志汇编》天宝076《大唐故吏部常选王府君墓志》,第1585页。两者相较,虽然同源周文王,但在他们的认识里,其后裔在汉代开始分化为王允和王龟两支。其他泛称周室祖先者,则宽泛的描述其祖先为“周储”、“周仙”、“周王”“姬周”等语词,这些墓志也有20余份。翻检《新表》、《元和姓纂》以及种类繁多的墓志丛书,笔者发现,中古士族,尤其是唐代墓志追祖远至周代王室人物,虽然几乎没有一例能够力证他们代代相因的血统遗传,但是这种假戏真做、一丝不苟的追祖方式已经成为整个社会的风气。有些家族的追祖步伐更加“激烈”和“冒进”,将其祖先追至上古的神话人物,如帝喾和后稷居然也成为太原王氏所追认的祖先。成于永徽三年(652)的《王则墓志》叙其先世:“仰承帝喾之华胄,禀后稷之神苗。”[4]周绍良、赵超主编:《唐代墓志汇编》永徽053《大唐永徽三年王君墓志》,第165页。这方面值得注意的是王行果的墓志。李邕撰述其祖先云:“其先柢于喾、稷,干于季、文,枝于翦、离,条于吉、骏。”[5]《全唐文》卷264《李邕·长安县尉赠陇州刺史王府君神道碑》。神道碑文多数收于撰者文集,因此有流传于世的功能。而埋藏于地下的《王行果墓志》,作者不明,对北魏以降的祖先书写,行文不同,具体内容却相差无几;令人称奇的是,在当时不会被众人看到的这份墓志,居然没有将祖先记忆追溯至先秦汉魏。这说明李邕和墓志作者在撰写神道碑和墓志之时,所依据的材料同异相参。毫无疑问,志文作者在撰写过程中掺入了浓厚的主观意图以及谱系认识,即删掉信口开河的上古秦汉时期的祖先记忆。反之,李邕所撰《王行果神道碑》,既然可以公之于世,自然就有展示王氏谱系源远流长的表演功能。

有必要指出,中古太原王氏追溯祖先在魏晋人物方面也是错谬丛出。最荒唐的错误是追认琅邪王氏的著名人物为祖先:《王廷胤墓志》以王导为祖先;赵儒立所撰《王式墓志》以王羲之为祖先;《王宪墓志》以王羲之、王献之二圣为祖先;《王巩墓志》以王祥为祖先,不一而足。[1]陈尚君辑校:《全唐文补编》卷102《苏畋·大晋故竭忠匡运佐国功臣横海军节度沧景德州观察处置管内河内等使充北面行营步军左右厢都指挥使特进检校太师持节沧州诸军事行沧州刺史兼御史大夫上柱国太原郡开国公食邑三千户食实封一百户赠侍中王公墓志铭》,第1280—1281页;吴钢主编:《全唐文补遗》第1辑《赵儒立·唐太原王公故夫人曹墓志铭》,三秦出版社1994年版,第286页;周绍良、赵超主编:《唐代墓志汇编》长安046《唐故上柱国吏部常选王君墓志铭》,第1024页;周绍良、赵超主编:《唐代墓志汇编续集》乾宁002《唐太原王公夫人杜氏合袝墓志铭》,第1160页。另外,还有以西晋弘农王濬为祖先者,如《赵石墓志》记载其夫人太原王氏的先祖云,“周灵王王子晋之后,晋龙骧将军濬之裔孙”。[2]周绍良、赵超主编:《唐代墓志汇编续集》大中052《巨唐故华山处士天水赵府君墓志铭》,第1006页。二圣在唐代的地位至为崇高,唐太宗亲撰《晋书·王羲之传》的论赞部分,但这些墓志反映,在唐人的知识世界中,随着国家主义威权的重构,象征着地方主义和家族主义的郡望和当世官爵相比,已经变得相形失色。具有讽刺意味的是,琅邪王氏也曾经错误地将太原王氏的人物奉为祖先者,后唐天成三年(928)《任内明墓志》记载其夫琅邪王审知的祖先时云:“矧□□怡山,昔王

霸于此得仙。……今我王乃霸之后,夫人复任其姓。”[1]吴钢主编:《全唐文补遗》第7辑《王审知夫人任氏墓志》,第437页。保大十四年(956),南唐时期陈致雍撰写的《王继勋墓志》记述其祖先世系云:“公讳继勋,字绍元,琅邪临沂人,因家为泉州晋江人也。其先自秦汉至隋唐,累世名德,冠冕蝉联不绝,国史家牒,莫不详焉。故所谓仁人之利,本枝百世,昭穆无穷。若夫离翦佐时宁乱,定功于前,浑祥辅主济民,垂名于后。”[2]《全唐文》卷875《陈致雍·左威卫大将军琅邪太尉侍中王府君墓志铭》。前者以王霸为祖先,并试图将其神仙化;后者以西晋王浑为先世,两者都是汉晋太原王氏的俊杰贤达,与琅邪王氏毫无血统关联。征诸文献,笔者发现,唐人碑志误书郡望本贯的现象,不独太原王氏和琅邪王氏如此,其他五姓七家都存在类似的错误。学人曾经敏锐指出,博陵崔氏的墓志中有五份墓志错误地将清河崔氏追认为祖先,并指出其中两份犯此错误的人竟然是通过科举考试、进士及第的知识精英。[3]〔美〕伊沛霞著,范兆飞译:《早期中华帝国的贵族家庭—博陵崔氏个案研究》,第125页。一流的知识精英也是如此。韩愈所撰《太原郡公王用神道碑文》云:“公讳用,字师柔,太原人。”[4]《全唐文》卷561《韩愈·银青光禄大夫检校左散骑常侍兼右金吾卫大将军赠工部尚书太原郡公王公神道碑》。根据两《唐书》王用姊顺宗庄宪皇后的传记,以及其父王子颜、祖王难得的传记,具言其为沂州琅邪人。《旧唐书·李逊传》记载其出身云:“李逊字友道,后魏申公发之后,于赵郡谓之申公房。”李逊弟李建,字杓直,白居易在《祭李郎文》、《有唐善人墓碑》中,均将李建的郡望记载为陇西李氏。由此可见,唐代以降,士庶混同,曲叙昭穆,附会祖宗的情形日渐司空见惯,像博陵崔氏、赵郡李氏、太原王氏这样的名门望族,像韩愈、白居易、柳芳这样的文化精英,竟然都在一流高门郡望谱系的知识方面,显得数典忘祖了。

三、结论

六朝士族纷纷把汉魏人物追认为祖先,恰好与中古郡望的成立亦步亦趋。汉魏之际随着家族主义和地域主义的成长壮大,两者结合便构成中古郡望的坚强内核。六朝郡望的边界极为严格和封闭。但隋唐以降,随着国家权力的再度复兴,中古郡望的内涵发生显著变化。宋人曾经洞若观火地观察到六朝隋唐社会中门第郡望的巨大变迁:“唐初流弊仍甚,天子屡抑不为衰。至中叶,风教又薄,谱录都废,公靡常产之拘,士亡旧德之传,言李悉出陇西,言刘悉出彭城,悠悠世胙,讫无考按,冠冕皂隶,混为一区。”[1]《新唐书》卷95《高俭传》。诚如是言,但这种变化其实早在唐初就显露端倪,正所谓“ 言王悉出太原”。具体而言,在中古太原王氏的系谱和郡望方面,就笔者粗略搜集400余份墓志资料关于祖先追溯的可靠性而言,大致可分为三种:第一种是祖先完全不可靠的追溯。这类祖先追溯的特点是华而不实、故弄玄虚和堆砌辞藻,借此抬升身价。这类追溯可称为“泛王氏化”的祖先追忆。大致包括四类情况:一是将先祖追溯至先秦时期缥缈玄远的人物,如太子晋、王子城父,甚至溯至后稷、帝喾等传说人物,这些墓志大概有100余份,约占25%;二是溯至秦汉之际的将相王侯,如王翦、王贲、王离、王嘉、王陵,这些墓志大概有56份,约占14%;三是追溯至东汉初叶的太原人物,如著名隐士王霸,这些墓志共14份,约占3.5%;四是最离谱的错误追溯,即将琅邪王氏的著名人物如王戎、王羲之、王献之等人作为先祖,显系张冠李戴。后三类的祖先书写尽管充斥着名目繁多的错谬,但是唐人不厌其烦地追述先世,假戏真做,显示唐人填充、捏造和建构王氏系谱空缺、从而在整体上包装和塑造太原王氏郡望的经营和努力。第二种是祖先相对可靠的追溯。具体指将祖先追溯至距离隋唐较近的魏晋南北朝时期的名流,如王昶、王浑、王琼、王慧龙、王坦之、王玄谟、王琼、王僧辩等人,这类墓志共50份,约占12.5%。第三种是祖先可靠的追溯。这种追述言之有物,昭穆有序,行辈分明,是指将祖先追溯至高曾以内、系谱清晰明确的情况,这类墓志共376份,约占93.8%。必须指明的是,这三种追溯祖先的墓志,往往真伪相参,相互交错,即在同一份墓志中所追溯的祖先,往往含有“真实”的嫡系祖先,通常是高曾以内的祖先,以及“虚假”的想象祖先,通常是汉魏以前的祖先。仇鹿鸣曾经借用顾颉刚先生的“层累说”,指出渤海高氏的谱系具有“层累构成”的特征。[1]仇鹿鸣:《“攀附先世”与“伪冒士籍”—以渤海高氏为中心的研究》,《历史研究》2008年第2期。杜希德(Denis C.Twitchett)指出,入仕、婚娶、祭祀等因素,都会影响到唐代士人追述祖先世系,实际籍贯和出生地往往歧异。[2]〔英〕杜希德:《从敦煌文书看唐代统治阶层的成分》,〔美〕芮沃寿、〔英〕杜希德编:《唐代透视》,耶鲁大学出版社1973年版,中译文参见何冠环译:《唐史论文选集》,幼狮文化事业公司1990年版,第114页。关于家世和郡望歧异的讨论,还可参见〔日〕竹田龙儿:《关于唐代士人郡望》,《史学》1951年第24卷第4号。太原王氏的谱系建构,也有“层累构成”的特征:时代愈后,传说的家族谱系越久远;时代愈后,传说中的家族先世愈放愈大,以至于在唐代墓志中出现追述神仙人物为其祖先的事例。《新表》“王氏条”是唐人谱系知识整合利用、层累构成的产物。

进言之,郡望作为中古士族最为重要的名片和脸面,随着士族门阀作为社会阶层的日薄西山而变得虚化,这种虚化和崩溃的速度又随着知识精英对六朝谱学严谨精神的失落呈现出几何级的增长。中古太原王氏和其他新旧门户塑造家族郡望和编排谱系的历史过程,表明家族谱牒由六朝时代高高在上被谱牒世家和豪门大姓所垄断的高贵面相,开始走向街谈巷议的大众化。举凡王氏人物,无论将相王臣、贵戚武将、文人隐士,还是皂隶倡优,贤愚尊卑,各色人等,都可以将郡望伪冒为太原,将祖先一路向前追溯至汉魏名流乃至太子晋。六朝时期士族高门所垄断的谱系知识,在唐代成为广大士庶竞相“消费”的对象。唐代太原王氏的谱系建构和郡望塑造,多元混合,真假相参,这种攀附行为在其他新旧门户眼中,已经完全不如北魏郭祚批评王慧龙家族“血统真伪莫辨”那样,执着于纠缠血统是否纯正、郡望是否可靠。应该说,六朝太原王氏的郡望和谱系的边界在唐代不断扩大。如果说六朝太原王氏的郡望尚能通过中正品第的通途,为王氏成员谋取现实的政治权力、经济利益和社会声望,那么在唐代,这种郡望和谱系则成为精英和民众共同持有的知识资源,夸耀家世和展示郡望的表演功能成为主导。作为六朝一流高门和唐代旧族门户,身份不断发生变化的太原王氏和处于旁观地位的其他士族家庭,对鱼龙混杂的太原王氏,尤其对唐代太原王氏的谱系建构和郡望表达中的种种谬失,怀抱着集体无视、过分宽容的态度,他们塑造的著名郡望和高贵谱系,在唐代几乎不具有任何现实的政治利益,其意义仅存在于观念中留恋六朝高高在上的门阀主义而已。因为在这种历史情境下,贵族身份已经不再是不可假人的名器,反而沦为皇帝的新装,在一个人人皆可自居显贵郡望的时代,士族作为社会阶层的意义已经荡然无存。因此,唐代士人家庭攀附名贤、伪认先祖的事情屡有发生,与其说是旧族门户深沟壁垒,炫耀身价,毋宁说是中古士族社会曲终人散的时代投影。太原王氏几乎伴随着中古士族政治生死兴衰的发展历程而随之起舞,传统文献和石刻碑志中对太原王氏祖先记忆以及郡望书写中的种种混乱、矛盾、错谬和张冠李戴的行为,均须置于中古士族政治升降浮沉的长时段中予以考察,才能凸显其历史韵味。最后强调的是,太原王氏郡望崩溃的种种表现,具有典型性。几乎所有同一类型、同一等级的名门望族,都发生着同样的故事。中古大族谱系知识自上而下的世俗化过程,以及中古郡望意义的弱化,正与隋唐时期国家主义复兴背景下士族的官僚化、中央化或城市化进程同始同终。[1]艾博华认为中国古代的精英家族通常具有两个住处,并将之分为城市(city-branch)与乡里(country-branch)两支,前者受后者支持发展之后,反过来护翼后者,而在改朝换代等大的政治变动中,后者较前者更易延续下来。换言之,中国古代的地方精英保持着“城乡双家制”的居住形态。参见Wolfram Eberhard, Conquerors and Rulers:Social Forces in Medieval China, Leiden: E.J. Brill, 1970, pp.44-46。而中国学人洞见隋唐时期士族精英居住地转移所隐含的历史影响,参见毛汉光:《从士族籍贯迁移看唐代士族之中央化》,《中国中古社会史论》,上海书店出版社2002年版;韩昇:《南北朝隋唐士族向城市的迁徙与社会变迁》,《历史研究》2003年第4期。唐人士族的祖先塑造和郡望建构掺入了相当数量的虚夸和攀附,这些真假相参的谱系构造和郡望表达,正是中古时期国家主义从强到弱、再由弱变强“驼峰形”变化的真实写照。

(原载《厦门大学学报》2013年第5期,转载于《新华文摘》2013年第24期)