唐代露布的两期形态及其行政、礼仪运作

——以《太白阴经·露布篇》为中心

2015-09-11武汉大学历史学院

吕 博(武汉大学历史学院)

唐代露布的两期形态及其行政、礼仪运作

——以《太白阴经·露布篇》为中心

吕 博(武汉大学历史学院)

一、引言:学术回顾与问题提出

敦煌所出《张淮深变文》[1]黄征、张涌泉校注:《敦煌变文校注》,中华书局1997年版,第191—192页。,其中记载沙州归义军节度使张淮深在西桐击败入侵沙州的“破残回鹘”之事,为敦煌学研究者所瞩目,并取得不少优秀成果。[2]孙楷第:《敦煌写本张淮深变文跋》,《中央研究院历史语言研究所集刊》第7本第3分册,1937年,第386页。邓文宽:《张淮深平定甘州回鹘史事钩沉》,《北京大学学报》1986年第5期。荣新江:《沙州归义军历任节度使称号研究(修订稿)》,《敦煌学》1992年第19辑;荣新江:《归义军史研究—唐宋时代敦煌历史考索·归义军大事纪年》,上海古籍出版社1996年版,第7页;郑炳林:《敦煌本〈张淮深变文〉研究》,《西北民族研究》1994年第1期。不过,已有的研究大多关心的是此变文牵涉出来的唐与回鹘的民族问题,却往往忽略了变文本身的“制度”内涵。为便于说明问题,兹摘引变文相关内容如下:“尚书既擒回鹘,即处分左右马步都虞候,并令囚系。遂请幕府修笺,述之露布,封函结款,即□□□,不逾旬月之间,使达京华。表入凤墀,帝亲披览,延映延英天朝。帝谓群臣曰:‘□□□□□□表奏,获捷匈奴千余人,絷于囹圄。朕念□□□□□旧懿,囊日曾效赤诚;今以子孙流落□□河西,不能坚守诚盟,信任诸下,辄此猖狂。朕闻往古,义不伐乱,匈奴今岂(其)谓矣!’因而厚遇之,群臣皆呼万岁。乃命左散骑常侍李众甫,供奉官李全伟,品官杨继瑀等,上下九使,重赍国信,远赴流沙。诏赐尚书,兼加重锡,金银器皿,锦绣琼珍,罗列球场,万人称贺。诏曰:‘卿作镇龙沙,威临戎狄,横戈大漠,殄扫匈奴。生降十角于军前,对敌能施于七纵。朕闻嘉叹,□更勉怀!’尚书捧读诏书,东望帝乡,不觉流涕处,若为陈说……”[1]黄征、张涌泉校注:《敦煌变文校注》,第191—192页。

变文虽属文学作品,然其中内容却是根据唐朝制度设计而成的。上述记载,正是描绘了张淮深打败回鹘之后,“露布”(捷报)申上以及皇帝颁赏的过程。[2]露布是“捷报”的别称,《封氏闻见记校注》载:“露布,捷书之别名也。”,中华书局2005年版,第30页。两汉魏晋时期的露布或称“露版”,并不是指捷报,而是指“不封检,露而宣布,欲四方速知”的公开文书,是汉代缄封文书的一种形式。近人王国维曾根据敦煌简说:“露布无封之书”,是通告各地的文书。劳幹继而补充以新发现的木简材料,在王国维研究的基础上作了更深入的探讨。他指出露布文书不密封,但亦有封泥,“所用封泥非以密封,而以示信也”。根据文献记载,南北朝以来露布始当报告战争胜利的文书,所谓:“露布,捷书之别名也。诸军破贼,则以帛书建诸竿上,谓之露布。”职是之故,李平、卢向前二位认为露布的职能从汉到唐有一个演变过程。而将露布作为具体的公文形态来考察的学者,则以日本学者中村裕一为代表。问题是,沙州归义军节度使为什么要让左右马步都虞候“囚系”?幕府所修之“笺”为何物?与“囚系”有何关系?为什么要将此物述之露布?露布由谁撰写?如何形成?怎样申报?如何传递至京城?到达京城,露布又如何呈奏皇帝?皇帝看到露布之后为何会如此兴奋?他下达颁赏诏令的依据是什么?等等。

其实,要回答这一系列问题就需要对唐朝“露布”制度有一个全面的了解。而有关露布的公文形态及行政运作过程,中村裕一先生已有过精细研究。[3]〔日〕中村裕一:《唐代官文书研究》第二章“露布”,中文出版社1991年版,第103—151页。不过,中村先生依据《玉海》等文献所复原的唐代“露布式”,恐怕不能代表整个唐代的情况。就上引“变文”而言,张淮深是沙州归义军节度使[1]唐长孺先生《关于归义军节度的几种资料跋》一文指出,根据进奏院状推测,张淮深可能并没有被朝廷正式授予旌节,不是经朝廷赐命的正式节度使。不过,“获得长安旌节与否实际上关系不大,因为不管怎样,二十年来张淮深总是事实上的节度使”。文载《山居存稿》,中华书局1989年版,第448页。,所任为军事使职,不同于唐前期的行军总管。在三省六部制隳颓之后,张淮深向中央朝廷申报战果,是递向过去的尚书兵部,还是呈报其他机构?已有的研究并没有清楚地解答这一问题。

事实上,只要根据唐代政治制度的前后差异再作审视,就会发现中村先生的研究仍有待推进。唐前期,唐帝国原本以“律令制”为施政蓝本。在使职大量出现后,原本按照律令制设计的行政运作状态,与新官僚的存在不甚吻合。整个官僚体系支配下的行政过程,在逐渐被改造。与此同时,原有的公文使用也呈现一些变化。中村先生复原的“露布式”,恐怕只是在三省六部和行军体制并存的条件下,唐代前期露布书写和颁行的一般模式,尚不能代表整个唐代的状况。至于中村先生认为,唐代中晚期乃至宋代,继承了唐代前期的“露布式”,文书样式变化不大,变化的只是相应的官职,则略显得有些不妥。在某种程度上,这种带有“结构主义”的抽象推理,几乎忽略了制度与文书演变的所有细节。成书于安史之乱后的唐李筌《神机制敌太白阴经》,就保存了中村先生此前没有注意到的“露布”材料。[2]《神机制敌太白阴经》,河北人民出版社1991年版,第88页。关于是书的成书年代,唐长孺先生认为其上限在天宝十三载之后,大约在代宗时期;孙继民先生则进一步指出,其上限不会超过代宗宝应二年三月,下限可能在大历十三年之前。参见唐长孺:《跋唐天宝七载封北岳恒山安天王铭》,《山居存稿》,第283—293页;孙继民:《李筌〈太白阴经〉琐见》,《魏晋南北朝隋唐史资料》1985年第7辑。该书卷7所记“露布篇”,与此前三省六部、行军体制下的“露布”相比,存在着较大的差异,呈现出不同的公文形态,也反映了唐代前后两期迥然有别的行政、礼仪运作过程,值得深入研究。

二、两期露布公文形态对比研究

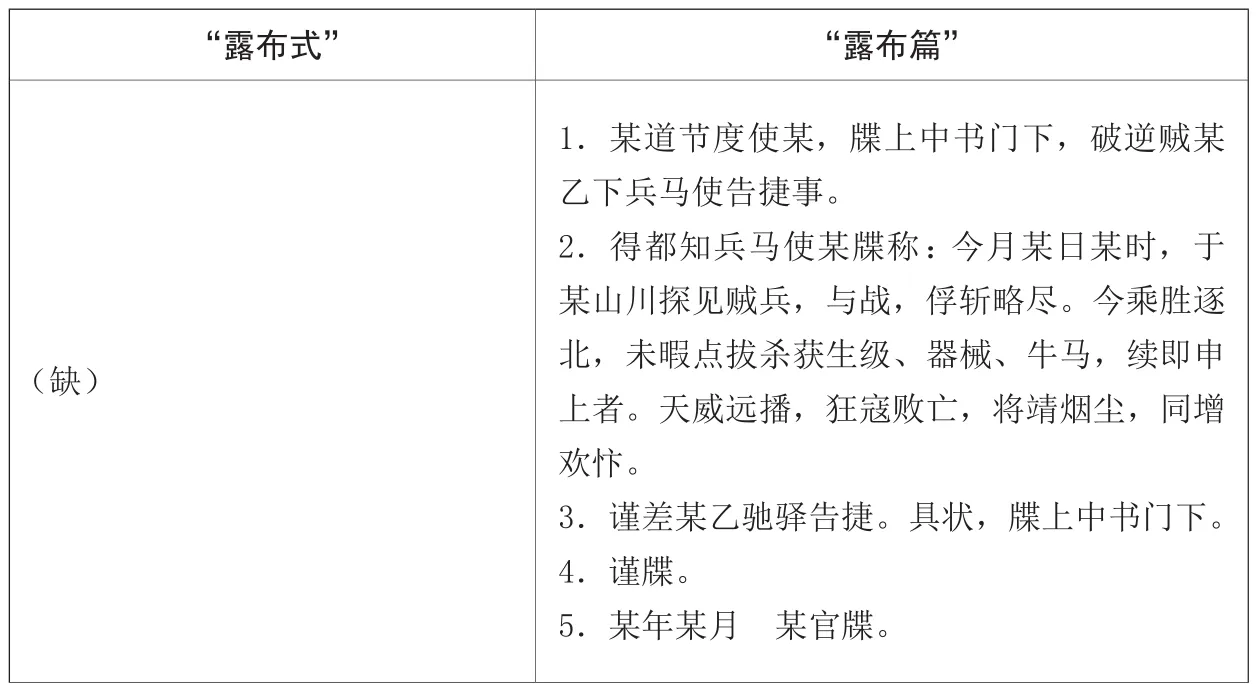

宋王应麟《玉海》卷203所引《辞学指南》,记载北宋前期《朝制要览》中有“露布式”(以下简称“露布式”)[1]《玉海》卷203,浙江古籍出版社1987年版,第3716—3717页。,与《神机制敌太白阴经》卷7《露布篇》(以下简称“露布篇”)[2]《神机制敌太白阴经》卷7《露布篇》,第88页。整理者的若干标点,笔者并不同意。比如整理者将“中书门下”断句为“中书、门下”等等。关于标点改动,详见表格录文,此不一一指出。有较大差异,兹列表1比较如下:

表1 “露布式”与“露布篇”比校

续表

续表

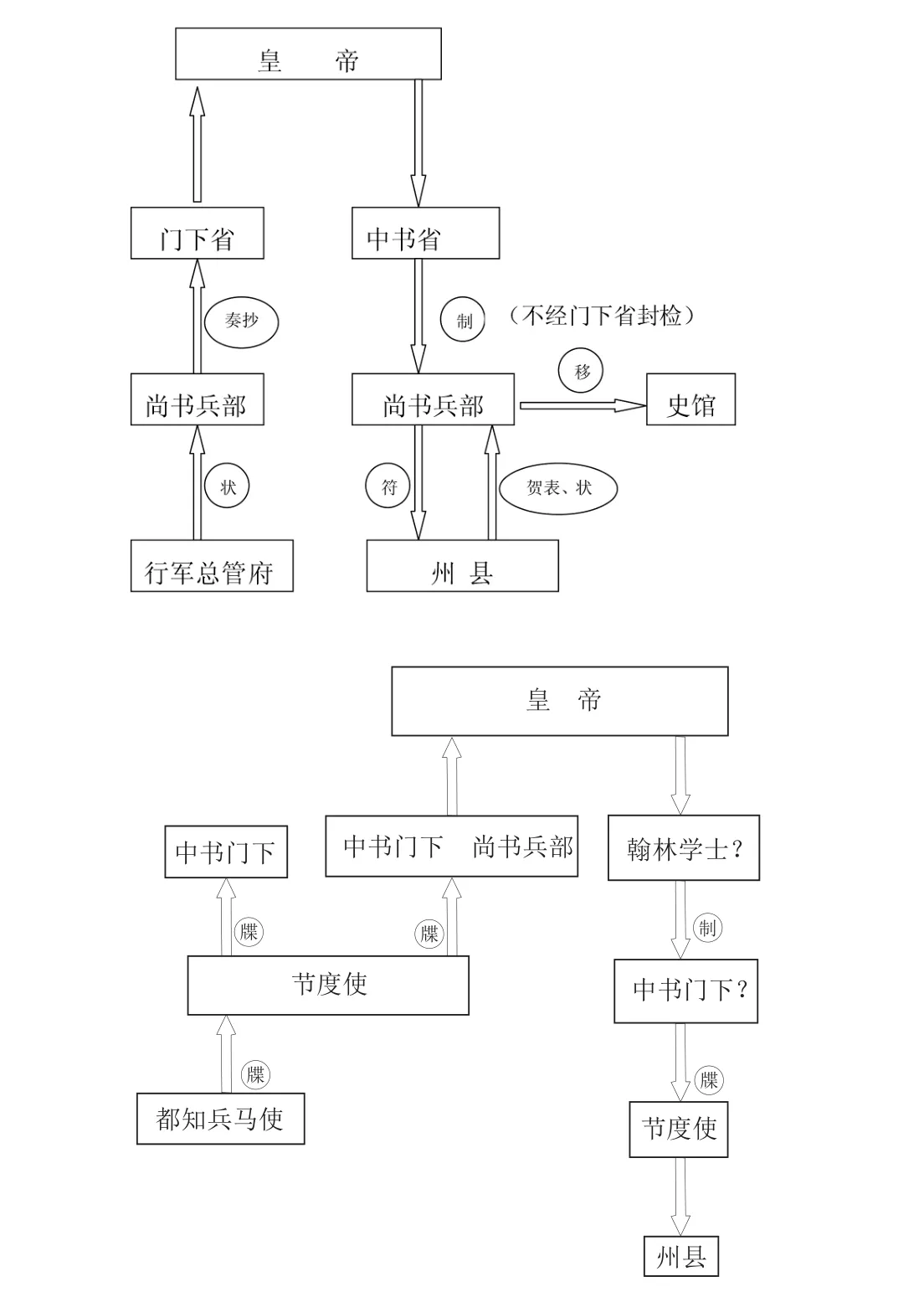

《唐六典》卷8“门下省侍中”条,记有上行公文文书六种,其谓:“凡下之通于上,其制有六:一曰奏抄,二曰奏弹,三曰露布,四曰议,五曰表,六曰状;皆审署申覆而施行焉。”[1]《唐六典》卷8《门下省》,第242页。其中露布作为一种上行官文书,与其他五种公文并列。《六典》小注解释说,露布“谓诸军破贼,申尚书兵部而闻奏焉”[2]同上。。由是可见,露布运作的一个关键环节,便是由兵部奏闻皇帝。并且,露布和奏抄一样,两类官文书需要侍中特别审读,所谓“其奏抄、露布侍中审,自余不审”[1]《唐六典》卷8《门下省》,第242页。。根据《玉海》卷203所载“露布式”,可以推断唐代前期露布书写及颁布的一般模式,亦可更较为清晰、具体地了解露布文书的行政运作环节。中村先生便据此记录,大致复原了唐前期三省制下的露布公文形态。[2]《唐代官文书研究》第二章“露布”五《朝制要览所载的露布式》,第122页。

此“露布式”,按照不同行政程序,可以划分为两个部分:第一部分1—9,是捷报经由行军元帅府申上尚书兵部的过程;第二部分10—19,是尚书兵部将露布移交门下省封检并奏闻皇帝的过程。

而“露布篇”按照结构也可以划分为两部分:第一部分1—5,是节度使上报中书门下的牒文;[3]《唐六典》卷1《尚书都省》,第11页:“凡下之所以达上,其制亦有六,曰:表、状、笺、启、牒、辞。”小注曰:“九品已上公文皆曰牒。”第二部分6—14,是捷报经由节度使幕府申上中书门下和尚书兵部的过程。

“露布篇”1—5行牒文内容为“露布式”所缺。第2行所谓“得都知兵马使某牒称”,是指节度使转引军将僚属“都知兵马使”所上之牒。“都知兵马使”率兵获捷,便需迅速将战争状况牒报节度使;然后节度使转引其所上之牒,再同样以“牒”的形式,将捷报呈奏中书门下。战争俘获的人马辎重,则因时间紧迫,“未暇点拔杀获”,所以须“续即申上者”。“谨差某乙驰驿告捷,具状,牒上中书门下。谨牒”,指节度使另差府僚,驰驿呈报中书门下。[4]《旧唐书》卷104《高仙芝传》:“天宝六载八月,仙芝虏勃律王及公主趣赤佛堂路班师。九月,复至婆勒川连云堡,与边令诚等相见。其月末,还播密川,令刘单草告捷书,遣中使判官王延芳告捷。仙芝军还至河西,夫蒙灵詧都不使人迎劳,骂仙芝曰:‘啖狗肠高丽奴!啖狗屎高丽奴!于阗使谁与汝奏得?’仙芝曰:‘中丞。’‘焉耆镇守使谁边得?’曰:‘中丞。’‘安西副都护使谁边得?’曰:‘中丞。’‘安西都知兵马使谁边得?’曰:‘中丞。’灵詧曰:‘此既皆我所奏,安得不待我处分悬奏捷书!据高丽奴此罪,合当斩,但缘新立大功,不欲处置。’” 这段史料记载了高仙芝作为安西都知兵马使,越过四镇节度使夫蒙灵詧,向京城呈报捷书,遭到训斥的事件。不过,从这个特殊的例子,可以证明天宝年间的露布一般的传递程序,是由“都知兵马使”到“节度使”,恰与“露布篇”的记载相对应。所以《太白阴经》虽然可能带有文人“纸上谈兵”的性质,但其所述制度、仪式绝非凭空捏造,亦当与现实状况相去不远。“未暇”、“驰驿”等词语,也均能看出捷报作为军事文书,所注重的“时效性”。按照前引变文内容,即便远在沙州,驿传露布到达长安的时间,也不过是“旬月余”,这虽可能带有文学夸张的成分,然所涉却是军事文书传递的速度问题。[1]对于不同性质文书的传递速度,中村裕一先生有过详细的研究。不过对于军事情报的传递速度,他似乎并没有关注。详参氏著:《唐代官文书研究》第八节《唐代文献にみぇむし文书伝达例とその速度》,第458—490页。按沙州距长安的距离,诸种文献略有不同(见表2)。

表2 沙州距长安距离

倘若按照《通典·州郡典》所记里程,及公式令所规定的驿马的最慢速度来计算[2]〔日〕仁井田陞:《唐令拾遗·公式令》第44条载:“诸行程,马日七十里,步及驴五十里,车卅里。其水程,重船溯流,河日卅里,江四十里,余水四十五里。空十船河四十里,江五十里,余水六十里。重船、空船顺流,河日一百五十里,江一百里,余水七十里。其三峡砥柱之类,不拘此限。若遇风水浅不得行者,即于附近官司申牒验记,听折半功。”,东方文化学院东京研究所1933年刊,第602—603页。,露布从沙州传到长安的时间,差不多需要约54(53.7)天。当然,有关紧急的军事情报传递速度会快很多。宋代军事文书的传递日速可达四五百里。《梦溪笔谈》云:“驿传旧有三等,曰步递、马递、急脚递。急脚递最遽,日行四百里,唯军兴则用之。熙宁中,又有‘金字牌急脚递’,如古之羽檄也。以木牌朱漆黄金字,光明眩目,过如飞电,望之者无不避路。日行五百余里。有军前机速处分,则自御前发下,三省枢密莫得与也。”[1]《梦溪笔谈校证》卷11《官政》,上海古籍出版社1987年版,第416页。在道路状况、传输动力无甚剧变的状况下,古代文书传递速度不会因时代不同而产生较大差异。所以,变文所说的“旬月余”,在唐代也颇为可能。

唐代前期“诸军将若须入朝奏事,则先状奏闻”。[2]《唐六典》卷1《尚书兵部》,第159页。但是此处所用公文却是牒。此处之“牒”既不是《唐六典》定义的“九品以上公文”[3]《唐六典》卷1《尚书都省》,第11页。,也明显不同于唐代前期的“近臣状”。[4]同上。不过,耐人寻味的是,这种由状变牒的现象,却在唐代中后期较为普遍。赤木崇敏先生曾指出,敦煌归义军时期有公事性质的状多例,它们的开头语或者结尾语带有状和状上的字样,但形式却与原来的申状不尽相同。这些状往往带有“不敢不申”、“伏听处分”,以及“牒状如前,谨牒”,一类牒、状不分的用语。[5]参见〔日〕赤木崇敏:《曹氏归义军时代的外交关系文书》,《大阪大学院文学研究科·人间科学研究科 ·言语文化研究科2002、2003年度报告书》第3卷《シルワロ—卜と世界史》,2003年,第137—157页。叶梦得《石林燕语》记载“至于府县官见长吏,诸司僚属见官长,藩镇入朝见宰相及台参,则用公状。前具衔,称‘右某谨祇候’,‘某官伏听处分’,‘牒件状如前,谨牒’。此乃申状,非门状也”。[6]《石林燕语》卷3,中华书局1984年版,第32页。由叶氏所记,虽然有“牒件状如前,谨牒”的字眼,但赤木氏所说的这种状仍应该属于“申状”范畴。推测言之,“节度使牒”性质应类似唐前期的“申状”。[7]有关“状 ”的研究,参见吴丽娱:《下情上达:两种“状”的应用与唐朝信息传递》第11辑,三秦出版社2009年版,第65—69页。不过,“牒”与“申状”作为上行文书之区别,也不应仅仅表现在称呼上,二者应当有不同适用的场合和范围。具体而言,申状是某司或者官员的“自申状”,按宋代制度所谓“内外官司向所统属并用此式”[1]《司马氏书仪》卷1,文渊阁四库全书影印本,上海古籍出版社1987年版,第142册,第460—461页。。这里问题的关键是:新出现的使职将用什么公文呢?如果按照宋代制度倒推的话,“申状”用于有统属关系的下级和上级机构之间;“牒”用于没有统属关系的下级和上级机构之间。在唐中后期,牒往往代替状而出现,正好适应了唐代行政机构“使职差遣”的变化。因为新出现的使职属于“令外之官”[2]〔日〕砺波护:《唐代政治社会史研究》附章唐の官制と官职》第三节《令外の官とくゃに地方の使院》,同朋舍1986年版,第238—248页。,并没有直接隶属哪个机构。因此,区分唐前后两期牒的不同使用场合,需从机构与机构是否有隶属关系来着眼。关于“使职公文”的使用,此不再赘,将另文申述。

“都知兵马使牒”的性质只是关于捷报的扼要说明,有关战争的细节和总结,稍后会以整个节度使府的名义上奏。

但是,更为引人关注的是,此处的“节度使牒”上呈机构是“中书门下”,而非尚书兵部,这关涉到唐代中晚期行政体制变化的重要问题。

如所周知,中书门下的成立,意味着唐代政治体制的一次重大变革。开元十年之后,政事堂“中书门下”,正式从宰相议事之所变成宰相裁决政务、指挥行政运作的施政机关。而原来的行政枢纽—尚书省却越来越处于政务运作的边缘地位。关于此点,以内藤乾吉、砺波护、刘后滨等为代表的前辈学者多有揭示。[3]内藤乾吉、砺波护、吴宗国、孙国栋、刘后滨、袁刚等学者均有著作谈及此问题。〔日〕内藤乾吉:《唐代的三省》,《史林》,1930年第15卷第4号(译文见《日本学者研究中国史论著选译》第8卷《法律制度》,中华书局1992年版,第225—251页)。内藤先生认为中书门下在连称的情况下大致指此宰司之义,与中书、门下之义稍有不同。这种意见非常重要。〔日〕砺波护:《唐代政治社会史研究》第1部《行政机构与官僚社会》第三章“唐的三省六部”,同朋舍1986年版,第197—208页。相关学术史评析参见刘后滨:《唐代中书门下体制研究—公文形态·政务运行与制度变迁》第1章“导论”,齐鲁书社2004年版,第1—62页。与中央行政机构变化同步的是,此时的节度使、观察使已经逐渐成为成为实体化地方政权,绝大多数地方事务都须经其申奏。他们奏上的文书直接申报中书门下或皇帝,不再经过尚书省汇总。此种情形在安史之乱后,尤为显著。而《露布篇》中的“节度使牒”恐怕反映的就是这种状况。

有必要说明的是,这也不仅仅是节度使上奏公文的状况,其他使职、州、中央机构亦有类似的变化。比如:“天宝八载七月,中书门下奏:‘比来诸司使及诸郡并诸军,应缘奏事,或有请中书门下商量处分者。’”[1]《唐会要》卷54《省号上》,上海古籍出版社2006年版,第1088页。时至开成年间,神策军也往往以牒的形式直接向中书门下奏事。[2]《唐会要》卷72《京城诸军》:“左右神策军所奏将吏改转,比多行牒中书门下。”第1536页。呈奏中书门下,“奏弹”变化也是如此。 《封氏闻见记》卷3“风宪条”,第24页记载奏弹的变化:“开元末,宰相以御史权重,遂制:弹奏者先咨中丞、大夫,皆通许,又于中书门下通状,先白然后得奏,自是御史大夫不得特奏,威权大减。”因此,有关地方上报的政务,基本摆脱了奏抄在三省制下之申奏审批模式,尚书省有如虚设。

“露布篇”第9行“奏破某贼露布事”一同于“露布式”第2行“为申破某贼露布事”;第11行,“中书门下、尚书兵部”为节度使府所要呈奏的机构,此不同于“露布式”第6行开头所说的“尚书兵部”。更耐人寻味的是,“露布篇”第1—4部分为节度使直接将牒呈奏中书门下,并未见尚书兵部。这里为何又将中书门下和尚书兵部同列呢?

要回答这个问题,还需要根据时代背景略作一点推测。孙继民先生在唐长孺先生研究的基础上,认为《太白阴经》的成书大约在安史之乱后,上限不会超过代宗宝应二年三月,下限可能在大历十三年之前。[3]参见孙继民:《李筌〈太白阴经〉琐见》,《魏晋南北朝隋唐史资料》1985年第7辑。当然,如果将下限延伸至德宗前期,也无可厚非。而代、德之际,有一种重新恢复尚书省职权的呼声。严耕望先生曾指出:“代宗大历中及德宗初年,君相深惜旧章之坠失,屡敕规复旧章,重建尚书省之地位与职权。”[1]严耕望:《论唐代尚书省之职权与地位》,《唐史研究丛稿》,香港新亚研究所1969年版,第73页。严先生为此论断举例甚多,可俱参其著。前文已述,天宝年间已经出现“比来诸司使及诸郡并诸军,应缘奏事,或有请中书门下商量处分者”的状况。此后的文宗开成年间,神策军奏事中门下几成通例。但是新制度取代旧制度不是一蹴而就的事情,中间必有曲折反复。即便在德宗时代,还能见到如下的例证。李晟在平定朱泚叛乱之后,所呈露布便是向“尚书兵部”,而并非“中书门下”。

神策军京畿、渭北、商华、鄜坊、丹延等州兵马副元帅李晟,于苑墙内神鹿仓东南连白苑破逆贼朱泚兵马,收复上都露布事。

尚书兵部:……[2]《文苑英华》卷648《西平王李晟收西京露布》,中华书局1966年版,第3336页。

李晟所奏之露布,上呈兵部。从兵马副元帅、尚书兵部的称呼来看,这与行军、三省六部制下的露布申报毫无差异。因而,似乎可以推测,德宗年间很可能曾努力恢复过唐前期的三省制。但是,此时的兵部职权却与安史之乱前不可同日而语。兵部职能只不过是“承旨及杂事”,其统领内外武官最重要的权力,却多为宦官所侵夺。[3]《旧唐书》卷130《崔造传》云:“贞元二年正月……守本官同平章事……乃奏…请…尚书省六职令宰臣分判。……宰臣齐映判兵部承旨及杂事;宰臣李免判刑部;宰臣刘滋判吏部、礼部;造判户部、工部。”严耕望先生认为:“按此次造请改制,尽废度支盐铁使,归职于户部,且以宰臣兼判六部,欲以加重尚书省之职权,以期恢复旧章。……而兵部下特标‘承旨及杂事’数字,乍观此文,令人不解,详审思之,实亦有故。盖各部旧章职权皆可恢复,惟兵部之权为宦官所移夺,虽宰相亦莫之何,只好任之,故齐映判兵部,实际只能判‘承旨及杂事’耳。”详见严耕望:《论唐代尚书省之职权与地位》,《唐史研究丛稿》,第73页。

“尚书兵部”与“中书门下”在文本中的同列,或许正表明代德之际恢复旧制度与现有新制度并存的矛盾状况。但无论如何,尚书省之职权地位,仍然只是中书门下的附属,行政枢纽还是在中书门下。贞元二年(786)崔造奏请恢复尚书省职权之时,仍然请将尚书省六职令宰臣分判。[1]《唐会要》卷57《尚书省诸司上》,第1157页。刘后滨先生认为这种举动还是将政务汇总于宰相府署中书门下。[2]参见刘后滨:《唐代中书门下体制研究—公文形态·政务运行与制度变迁》,第225页。即便恢复三省六部制,也只是徒有其表。尚书省的实际权力依然被瓜分、架空。时势已然,靠强制命令实施的三省六部制,必然也不会长久。

“露布篇”6至8行,判官、行军司马某使某官、某道节度使俱署名,以整个节度使幕府文职僚佐的名义上奏中书门下、尚书兵部,一如在三省制下以行军元帅府的名义上奏。这样的文本书写,明显地反映了唐代前后军事制度的变化。唐代前期行军制度下的统帅分为两类,一为行军元帅,一为行军总管。在“行军总管府”的条件下,露布的申报也类似《朝制要览》所载“露布式”,只是机构名由“元帅府”改为“总管府”。张说所作《为河内郡王武懿宗平冀州贼契丹等露布》,尚保留着“行军总管府幕僚”,由高到低的职级排列:

大总管右金吾卫大将军兼检校洛州长史河内郡王臣某

前军总管行左卫翊府中郎将上柱国定阳郡开国公臣杨玄基

行军长史朝奉大夫守给事中护军臣唐奉一

行军司马通议大夫行天官郎中臣郑果等言

(尚书兵部)臣闻[3]《文苑英华》卷647,第3329页。

这样序列整齐的排名,意味着尊卑、责任、统属。“露布篇”的职级排列,其实也反映了方镇各个僚佐的地位变化。在其排列中,看不到《通典》记载的节度使僚佐的职级序列。[1]《通典》卷32《职官》,第895页记载节度使之僚佐云:“有副使一人,副二使。行军司马一人,申习法令。判官二人,令判仓兵骑胄四曹事。副使及行军司马通署。掌书记一人,掌表奏书檄。参谋,无员,或一人或二人参议谋划。随军四人,分使出入。”由上所记节度使之后就应当是节度副使。节度使之后便是行军司马,不见节度副使的踪影,这一现象颇耐人寻味。胡三省注释封长清官职迁转时,曾说:“唐制,行军司马位在节度副使之上。天宝以后,节镇以为储帅。”严耕望先生敏锐地注意到了这一点,并列举大量的史实证明,行军司马继任节度使的事例,在德宗晚年尤为常见,唐中后期行军司马的地位实在节度副使之上。[2]参见严耕望:《唐史研究丛稿》第三篇《唐代方镇使府僚佐考》,第182—187页。节度使僚佐在“露布篇”中的排列顺序,难道不正反映了胡三省的论断与严耕望先生的证明吗?“露布篇”亦表明此时的“节度副使”只是具体作战行动中统领军队的将领,地位与此前大不相同。从《太白阴经》所录露布词,也可看出此时方镇的“文职僚佐”、“军将”作战系统、藩镇的兵种构成。严耕望先生《唐代方镇使府僚佐考》虽然已经将此考备详细,但《太白阴经》所著录的材料不失为对先生著述的补充。此外,还可通过具体的公文形态来推知各僚属的职掌及其地位。[3]《神机制敌太白阴经》卷7《露布篇》,第88页:“都知兵马使某官某,都统马步若干人为前锋左右;再任虞候某官某,领强驽若干人为奇兵,于某处设伏;虞候总管某领陌刀若干人为后劲;节度副使某官某领蕃汉子弟若干人为中军游骑。”

“露布篇”随后的“臣闻云云”,则是元帅府上奏尚书兵部的具体内容。中村先生将此类文体命名为“露布词”。[4]《唐代官文书研究》第二章“露布”四“露布词”,第122页。“露布词”在《文苑英华》中尚有多篇保留,如张说《为河南郡王武懿宗平冀州贼契丹等露布》、樊衡《为幽州长史薛楚玉破契丹露布》、阙名《河西破蕃贼露布》、于公异《西平王李晟收西京露布》等等。[1]《文苑英华》卷648《露布》,第3326—3336页。此处需要注意的是,《文苑英华》还有一类露布词,题为“兵部奏某地破贼某某露布”。这类露布词,虽然内容与由总管府兵曹参军事起草并上奏兵部的露布词无异,不过反映的却是不同行政运作环节。“兵部奏”表明此乃是兵部转引行军总管府(元帅府)之露布,即将上奏皇帝。“露布式”第10行“尚书兵部谨奏某道行军破贼露布事”体现的就是这一环节。“露布篇”所谓“臣闻云云”之后的内容,不过是烦琐冗长、歌功颂德的话语,因而封演说:“近代诸露布,大抵皆张皇国威,广谈帝德,动逾数千字,其能体要不烦者鲜云。”[2]《封氏闻见记校注》,第31页。从内容看,“露布词”是对战争原因、战争过程、胜利结果的总结;其申明夷、夏之防,斥责叛臣逆贼,彰显天道,弘扬国威,广谈帝德,强调战争的合法性和正义性,看似模式化的话语,却也是当时政治文化和政治宣传的重要内容。露布不仅要上呈皇帝,而且要传递到州县一级,需要普通百姓观摩听闻。因而在宋代博学鸿词科中单列一门,由专门的文采之士撰写。露布最后要呈送史馆,所以从现存史书记载的战争过程来看,很多史料的直接来源应当是“露布词”。[3]这样的个案研究参见黄清连:《杨复光〈收复京城奏捷露布〉考》,《中国史学》1992年第2号。

“露布式”第10行到第19行,是露布到达尚书兵部之后的运作过程,为“露布篇”所缺。露布申报到尚书兵部之后,便和奏抄一样,首先是尚书兵部下的兵部司“为某道行军破贼露布事”申奏。与奏抄相同的是,在上奏的过程中,是以尚书省的名义,而不是以曹司的名义。此由第10—15行的内容可以证明。

作为尚书省的实际长官,左右仆射需要领衔上奏,兵部尚书、侍郎也要签署官封臣名。然后,转述某道行军总管所上捷报。所谓“臣闻云云”,是上奏的具体内容,要注明将帅幕府各个文武官员具体作战状况和功劳。其口吻是尚书兵部的官员。《文苑英华》中对尚书兵部奏报的露布多有保留,题为“兵部奏某地破贼某某露布”。其中“不胜庆快之至”,则为模式化的结束语,因而《玉海》云“唐代露布云不胜庆快之至或云无任庆跃之至”[1]《玉海》卷203所收《辞学指南》载北宋前期《朝制要览》所引用的露布式,在注中提到“张说为河内郡王平冀州贼契丹露布云”,并在此介绍露布时,称宋朝露布云:“臣无任庆快激切屏营之至。”注曰:“唐代露布云不胜庆快之至或云无任庆跃之至。”正与其引用露布式相合。说明这是唐代的露布式,可为理解唐代露布运作提供参照。《玉海》卷203,第3715—3717页。。刘后滨先生据此认为,这样的结束语是断定唐代露布的一个依据。[2]参见刘后滨:《唐代中书门下体制研究—公文形态·政务运行与制度变迁》,第100页。

在左右仆射和尚书、侍郎签署之后,需书明年月日。然后由具体上奏的兵部司郎中署名,上于门下省审批。“谨以申闻,谨奏”的结束语,也证明露布的上报过程,其实和奏抄无异。由此可证明,尚书兵部是此政务运作过程中的主要机构。

上引《唐六典》卷8“门下省侍中条”所记,奏抄、露布等六种文书皆需要门下省审批,所谓“审署申覆而施行焉”。但是露布和奏抄特别需要侍中审定,则体现了这两种文书之特殊与重要。[3]《唐律疏议》卷5,中华书局1983年版,第113页。 “同职犯工坐”条,将门下省官员的审批职责,讲述的更为具体。疏议曰:“尚书省应奏之事,需缘门下者,以状牒门下省,准式依令,先门下录事勘,给事中读,黄门侍郎,侍中审。有乖违失者,依法驳正,却牒省司”。 《唐六典》卷8“门下省给事中”条,第244页。给事中在上行文书运行中的作用为:“给事中掌侍奉左右,分判省事。凡百司奏抄,侍中审定,则先读而署之,以驳正违失”。和奏抄的政务审批方式一样,露布需经门下省的官员勘、读、省、审。倘若门下省官员认为尚书省奏上的露布有不当之处,或者说不符合律令格式的规定,就可以驳回,由尚书省重新拟定处理方案。刘后滨先生认为,门下省的审读,在一定程度上是对于程序是否规范的审查,同时也是呈送皇帝御画之前的最后把关。在上行的过程中,露布像奏抄一样,是需要门下省严格审查的,并没有体现露布“不封不检”的特点。

由上考述可知,唐代前期的露布是行军总管府上奏皇帝批看的军事捷报,先后需要用到状、奏抄等公文来传递信息。尚书省是其信息传递和行政运作的枢纽,这同时也是唐前期其他上行文书如奏抄等,在行政运作过程中的重要特点。经尚书左右仆射签署,报门下省审读之后,再向皇帝申奏。门下省的责任只是负责审批,然后经过皇帝御画“闻”,成为“御画奏抄”。[1]《唐律疏议》卷19“盗制书及官文书”,第350—351页。同样,露布也必然经过此程序才能颁下。因而,从行政程序上来讲,露布也是尚书兵部处理的特殊“奏抄”。因为在经由尚书省运作的过程中,二者几无差异。由是可说,唐代前期尚书省和门下省的运行特点,借由露布和奏抄这两种公文,可以得到清晰反映。

三省制下,“露布”进奏尚书省后,还须门下省审批。但“露布篇”所体现的行政运作,与此不同。“中书门下”是最高决策机构和行政机构的统一体,囊括了之前尚书省和门下省的职能,五房之一的兵房在某种程度上取代了兵部的职能。而此处的尚书兵部,究竟起到什么功用?

也许,此时的尚书兵部并不是作为公文处理的枢纽,而是稍后在宣读露布的过程中,尚书兵部可能仍然起到承受公文的作用。并且,露布需要尚书兵部移交史馆。《唐会要》载:“露布,兵部录报。军还日,军将具录陷破城堡,伤杀吏人,掠掳畜产,并报。”[1]《唐会要》卷63《史馆》,第1285页。至于唐代中晚期露布内容,由上到下以“制”的形式颁布时,是由翰林学士还是由中书省?下达的时候是直接至州县还是尚需经过节度使环节?这些问题由于史料的缺憾,还不得具体而知。不过,中晚唐时期翰林学士逐渐取代了中书舍人的职掌,翰林学士院成了一个新的出令机构。也有史料表明,翰林院使参与军国大事的处理。《翰林院使厅壁记》云:“进则承睿旨而宣于下退则受嘉谟而达于上。军国之重事,古今之大体,庶政之损益,众情之异同,悉以开揽,因而启发。”[2]《文苑英华》卷797《翰林院使厅壁记》,第4219页。

至于俘获的“军资器械”,需要“别簿申上”。别,即附件;别簿,即是在捷报中,另附战利品数量的簿书。此种簿书由各个作战人员杀敌斩获的数目,统计而成,需要耗费一定时间去清点,所以经常稍后报上。《唐六典》如是叙述这个过程:“既捷,及军未散,皆会众而书劳,与其费用、执俘、折馘之数,皆露布以闻,乃告太庙”。[3]《唐六典》卷5《尚书兵部》,第159页。“露布篇”第10部分具言“拔贼某城若干所,生擒首领某人若干,斩大将若干级,斩首若干级,获贼马若干匹、甲若干领、旗若干面、弓弩若干张、箭若干只、枪牌若干面、农装若干。事件应得者具言之。”此类内容当即前引《玉海·露布式》所称“军资器械,别簿申上”中的“别簿”;也是《张淮深变文》所说的“幕府所修之笺”。这些战争中的俘获,在军礼中被称为“军实”,需要附入露布,是朝廷按功行赏,颁授勋官的重要依据。“别簿”中的“事件应得者具言之”与“露布词”所说的“所有杀获,具件如前”,正相对应。

露布中申报战利品的“别簿”,当先有一个统计各个士卒斩获数量的过程。开篇变文所说的“马步都虞候囚系”,恐怕描述的就是这种景象。那么,这个过程是如何进行的呢?

日本京都藤井有邻馆所藏第12号、第32号文书“立功公验簿”,有助于解答这一问题。其中第12号存5行,录如下:[1]〔日〕藤枝晃:《藤井有邻馆所藏之北庭文书》,《书道月报》1957年第13号,第1页,图第12页。

1 敕瀚海军经略大使 牒石抱玉

2 马军行客石抱玉年卅四宁州罗川县

3 斩贼首二 获马一匹留敦五岁 鞍辔一具

4 弓一张 枪一张 刀一口 箭十三支 排一面

5 锁子甲一领已上物并检纳足

(后 缺)

又第32号文书存3行:[2]〔日〕藤枝晃:《藤井有邻馆所藏之北庭文书》,《书道月报》1957年第13号,第1页,图第22页。

(前 缺)

1 斩贼首一 获马一匹瓜父七岁 鞍一具

2 弓一张 排一面 枪一张 箭十支已上并纳足

3 右使注殊功第壹等赏绯鱼袋

(后 缺)

据刘安志先生考证,以上两件文书的年代大致在开元十五年至十八年之间,“贼”是指突骑施。[1]刘安志:《唐代安西、北庭两任都护考补》,《敦煌吐鲁番文书与唐代西域史研究》,商务印书馆2011年版,第349—353页。文书中有关斩首及获马、枪、排、锁子甲等内容,与“别簿”条列,对应无遗。第12号文书“马军行客”,表明石抱玉所属军种是马军。[2]《神机制敌太白阴经》卷3《马将篇》述及马军形态“凡马军,人支两匹,一军征马二万五千匹”,第29页。“斩贼首一”,具体会获得什么赏赐还不太清楚。但按照开元格规定,如果他俘获生口,将获绢十匹。[3]《李德裕文集》卷16《请准兵部式依开元二年军功格置跳荡及第一第二功状》载:“每获一生口,酬获人绢十匹”。《李德裕文集校笺》,河北教育出版社2000年版,第305页。既然“格”对“获生”赏赐有所规定,那么对获马、枪、排、甲等物,想必也有相对应的“赏格”。[4]《通典》卷148 《兵序》,第3780页:“按兵部格,破敌战功各有差等,其授官千才一二。”其中“已上物并检纳足”,“已上并纳足”的话语,反映的是统计、申上、勾检的环节。这些具体的统计,是勋官颁授和论功行赏的重要依据。这也是露布除炫耀武功之外,核心功用之所在。《唐会要》记载兵部报送史馆的露布内容,所谓:“露布,兵部录报。军还日,军将具录陷破城堡,伤杀吏人,掠掳畜产,并报。”[5]《唐会要》卷63《史馆》,第1286页。《唐六典》卷5“尚书兵部郎中员外郎”条记载唐代军功授予之等级以及其所获勋转,也与“陷破城堡,伤杀吏人,掠掳畜产”密切相关。[6]《唐六典》卷5《尚书兵部》,第124页。如敦煌文书《唐景龙三年九月典洪壁牒为张君义立功第一等准给公验事》记有张君义破“连山阵”、“临崖阵”、“白寺城阵”、“河曲阵”、“故城阵”、“临桥阵”等[7]参见刘安志:《敦煌所出张君义文书与唐中宗景龙年间西域政局之变化》,《敦煌吐鲁番文书与唐代西域史研究》,第117—118页。,这些记载也恰好能印证唐王朝的勋官颁授制度。不仅如此,在勋官告身的授予过程中,也要记载此类内容。如吐鲁番所出《唐开元四年李慈艺告身》记有,“瀚海军破河西阵、白涧阵、土山阵、五里堠阵、东胡祆阵”[1]参见王国维:《观堂集林·附别集》卷17,中华书局1959年版,第877页。,不过,在勋官制度伪滥之后,唐代后期的节度使体制下,授予将士的是某些特殊的文“职事官”。[2]《李德裕文集》卷16《请准兵部式依开元二年军功格置跳荡及第一第二功状》,第305页。第32号文书前两行内容与12号文书所述相同,第3行“右使注殊功第壹等赏绯鱼袋”则表明此人因斩获所定功劳等第,及获赏而得的绯衣、鱼袋。而绢、布、鱼袋、绯衣等也是军中常备,用于赏赐犒军的物品。[3]《神机制敌太白阴经》卷5 《军资篇第六十一》,第62页:“军士一年一人支绢布一十二匹,绢七万五千匹,布七万五千匹。赏赐:马鞍辔、金银衔辔二十具,锦一百匹,绯紫袄子、衫具带鱼袋五十副,色罗三百匹,妇人锦绣夹襭衣帔袍二十副,绯紫绫二百匹,彩色绫一百匹,银器二百事,银壶、瓶五十事,帐设锦褥十一领,紫绫褥二十领,食桌四十张,食器一千事,酒樽一十副,长幕二十条,锦帐十所,白毡一百事,床套二十条,鸱袋、绣塾一百口。”部分标点不同于整理者。石抱玉获得的具体功劳等第还不得而知,但从他的斩获来看,明显要获得更高的赏赐。开元二年前后,因军功获赏绯鱼袋的人极多,鱼袋赏赐突破等级限制,呈现“无功滥赏”的趋势,因此玄宗曾专门下达敕文进行规诫,瀚海、安西等军被特别强调。[4]《唐会要》卷31《鱼袋》,第677页:“承前诸军人,多有借绯及鱼袋者,军中卑品,此色甚多,无功滥赏,深非道理。宜敕诸军镇,但是从京借,并军中权借者,并委敕到收取。待立功日,据功合得,即将以上者,委先借后奏。其灵武、和戎、大武、幽州镇军,赤水、河源、瀚海、安西、定远等军,既临贼冲,事藉悬赏,量军大小,各封金鱼袋一二十枚,银鱼袋五十枚,并委军将临时行赏。”

伴随着露布的礼仪和行政运作过程,从征将士将得到丰厚的奖赏。《唐会要》卷95载:“露布初至,便降大恩,从征之人皆沾涤荡,内外文武,咸欣陛下,赏不踰时。”[5]《唐会要》卷95《高昌》,第2018页。《张淮深变文》所描写的正是“系囚(收俘)”—“幕府修笺(别簿)”—“撰写露布”—“申上”—“皇帝颁赏”的过程。[1]参见黄征、张涌泉校注:《敦煌变文校注》,第191—192页。当李众甫等九使,携带“金银器皿,锦绣琼珍”到达沙洲马球场时,出现了“万人称贺”的典礼。《神机制敌太白阴经》也记述了战后“仪式化”的受赏方式。[2]《神机制敌太白阴经》卷2《励士篇》,第16—17页。

正式通过“公开表演”的颁赏方式,让战士及其家属得到物质及精神方面的奖励,使他们获得最大的荣誉感。这种物质刺激与精神鼓励往往是他们在战场上勇敢杀敌的动力,所谓:“香饵之下,必有悬鱼,重赏之下,必有勇夫。”不过,也正是因为露布关涉到勋赏的问题,所以也经常存在将帅虚报的状况。[3]《新唐书》卷148《令狐通传》:“每战,虚张首级,败则掩不奏。露布上,宰相武元衡却之。”而中央相对应的措施,则是御史监督。监察御史有一项职能便是防止“别簿”造假。“凡将帅战伐,大克杀获”,监察御史需要“数其俘馘,审其功赏,辨其真伪”[4]《唐六典》卷13《御史台》,第382页。。

接下来,便是围绕露布颁布所进行的礼仪过程。露布之“露”,即公告性质在此环节有所体现。中村先生虽然根据各种典籍的记载,梳理了露布颁布过程。但对露布在颁下环节中,所体现的最核心之特点“露”,却丝毫没有措言。“不封不检”显然不能在上行环节体现。这是因为“露布”亦以“别簿”的形式统计战利品,这些战利品关涉到朝廷下发的勋赏,因此必须经过层层细密的检查。

《通典》卷76《开元礼类纂》载:“大唐每平荡寇贼,宣露布。其日,守宫量设群官次。露布至,兵部侍郎奉以奏闻。仍集文武群官、客使于东朝堂,中书令宣布,具如开元礼。”[5]《通典》卷76《军礼·宣露布》,第2084页。

又《大唐开元礼》卷84《军礼·平荡寇贼宣露布》载:“ 其日,守宫量设群官次。露布至,兵部侍郎奉以奏闻,仍承制集文武群官、客使于东朝堂。群官客使至,俱就次各服其服。奉礼设群官版位于东朝堂之前,近南,文东武西,重行北向,相对为首。又设客使位如常仪。设中书令位于群官之北、南向。”

“量时刻,吏部、兵部赞群官客使出次,谒者、赞引各引就位。立定,中书令受露布置于案,令史二人绛公服对举之。典谒引中书令,举案者从之,出就南面位,持案者立于中书令西南,东面。立定,持案者进中书令前,中书令取露布,持案者退,复位。中书令称:‘有制。’群官客使皆再拜。中书令宣露布讫,群官、客使又再拜,皆舞蹈讫,又再拜。谒者引兵部尚书进中书令前,受露布,退复位,兵部侍郎前受之。典谒引中书令入,谒者引群官客使各还次。”[1]《大唐开元礼》卷84《军礼》,民族出版社2000年版,第407页。

“兵部侍郎奉以奏闻”,然后以中书令承“制”的形式向群臣颁布。[2]《唐六典》卷1 《尚书都省》,第10页。制乃“王言之制”之一,所谓:“凡上所以逮下,其制有六,曰:制、敕、册、令、教、符。”其中“天子曰制,曰敕,曰册。”制书作为下行文书,形成过程具体而复杂。本来首先是中书舍人起草,进由皇帝御画日,体现皇帝之意志。紧接着,中书省将御画日后的制书誊抄一份,原件留在中书省制敕甲库存档。然后中书省将重写的制书向门下省宣、奉、行,门下写好覆奏文后进行覆奏,皇帝御画可后,下门下省,重写一份,侍中注“制可”,印署,下尚书省施行,原件留门下省制敕甲库档存档,此之谓:“审署申覆而施行焉”。但是,这也只是制书颁布的一般形式。[3]参见李锦绣:《唐“王言之制”初探》,《季羡林教授八十华诞纪念论文集》,江西人民出版社1991年版,第273—290页。对于露布以制的形式颁布,只能看到中书令“宣”的过程。随后就由兵部尚书、兵部侍郎转相收受,并没有看到中书侍郎和中书舍人奉和行的过程,也没有看到门下省封检驳正的过程。露布的最大特点“露”,即“公告”性质,正是在此环节体现。此之谓:“所以名露布者,谓不封检,露而宣布,欲四方速知,亦谓之露版。”

众所周知,在唐朝前期,由中书省宣行的制敕,最后均需经过尚书省承受施行。尚书省需把制书变为符、移、关、牒等各种公文,行下诸司或州县。“凡制敕施行,京师诸司有符移关牒下诸州者,必由于都省以遣之。”[1]《唐六典》卷1《尚书都省》“左右司郎中员外郎之职”条,第11页。露布还需下达到州县一级。因而尚书省需要将露布转化为“符”[2]《唐六典》卷1 《尚书都省》,第11页:“尚书省下于州,州下于县,县下于乡,皆曰符”。的形式传达行政命令。宋代露布也须下达到各路:“凡军中有克捷,所送露布,由都部署以闻,乃牒转运使,遍下管内。”[3]《武经总要前集》卷15,中华书局1959年版,第6 页。中村先生指出,根据《开元公式令》所记符之形态,我们可以推测露布下达州之状况。从现在保留的很多地方官员有关战争胜利的贺表、贺状来看,也能证明露布传递到州县的状况。[4]详参见《唐代官文书研究》第二章第一节第六部分“露布的公布”,第124页。《册府元龟》存有一个例子,是官僚见到露布,上表称贺的典型:“乾元三年正月甲申,元帅奏于河阳陕东大破贼,文武百官奉表称贺,曰:‘伏见元帅行营露布,伏承官军大破逆贼二千余众,兼烧浮桥栅垒等,悉皆荡尽,陕东大破凶徒,斩及生擒甚众。’”中华书局1960年版,第286—287页。也有史料表明,露布一直会传递到乡里社会。“庞勋自谓无敌于天下,作露布,散示诸寨及乡村,于是淮南士民震恐,往往避地江左。”[5]《资治通鉴》卷251“唐懿宗咸通九年条”。

“露布”的运作状态是由下到上告知,再由上到下颁布,这不同于单纯的上行文书或者下行文书的运作,它的传递申报过程,涉及多种公文程序。露布最重要的特征就是用最短的时间,在尽可能大的范围传播战争胜利的消息。露布的制度、功能设计,决定了它上行又下行的特点。上,到达权力运作顶端的皇帝;下,到达帝国所统治的基层—编户齐民,中间经由官僚机构上通下递,一同构成了中国古代帝国运行与宣传的图像缩影。其具体运作过程可见图1:

图1 露布制度的具体运作

三、露布的礼仪展示

《变文》所述露布传递京城、呈送皇帝的过程,只是寥寥数语。其间复杂的行政运作过程,上文已有所揭示。但“宣露布”亦是军礼的一项,从“礼”的角度了解“露布”,也是需要详细考察的问题。

露布不同于其他公文,不注重 “事务性”或者“保密性”,它所承担的功能更多的是“展示”与“发布”。从露布颁行的礼仪中可以看出,无论是集合内外百官参加,或者布告中外使节,或者献俘太庙,或者由下到上;抑或文本是夸张考究、铺陈描写的骈体文,其性质皆类似现代公文中的“公告”。目的无外乎是“特望宣布中外,用光史册”。《唐六典》云:“既捷,及军未散,皆会众而书劳,与其费用、执俘、折馘之数,皆露布以闻,乃告太庙。元帅凯旋之日,天子遣使郊劳,有司先献捷于太庙,又告齐太公庙。”[1]《唐六典》卷5《尚书兵部》,第159页。

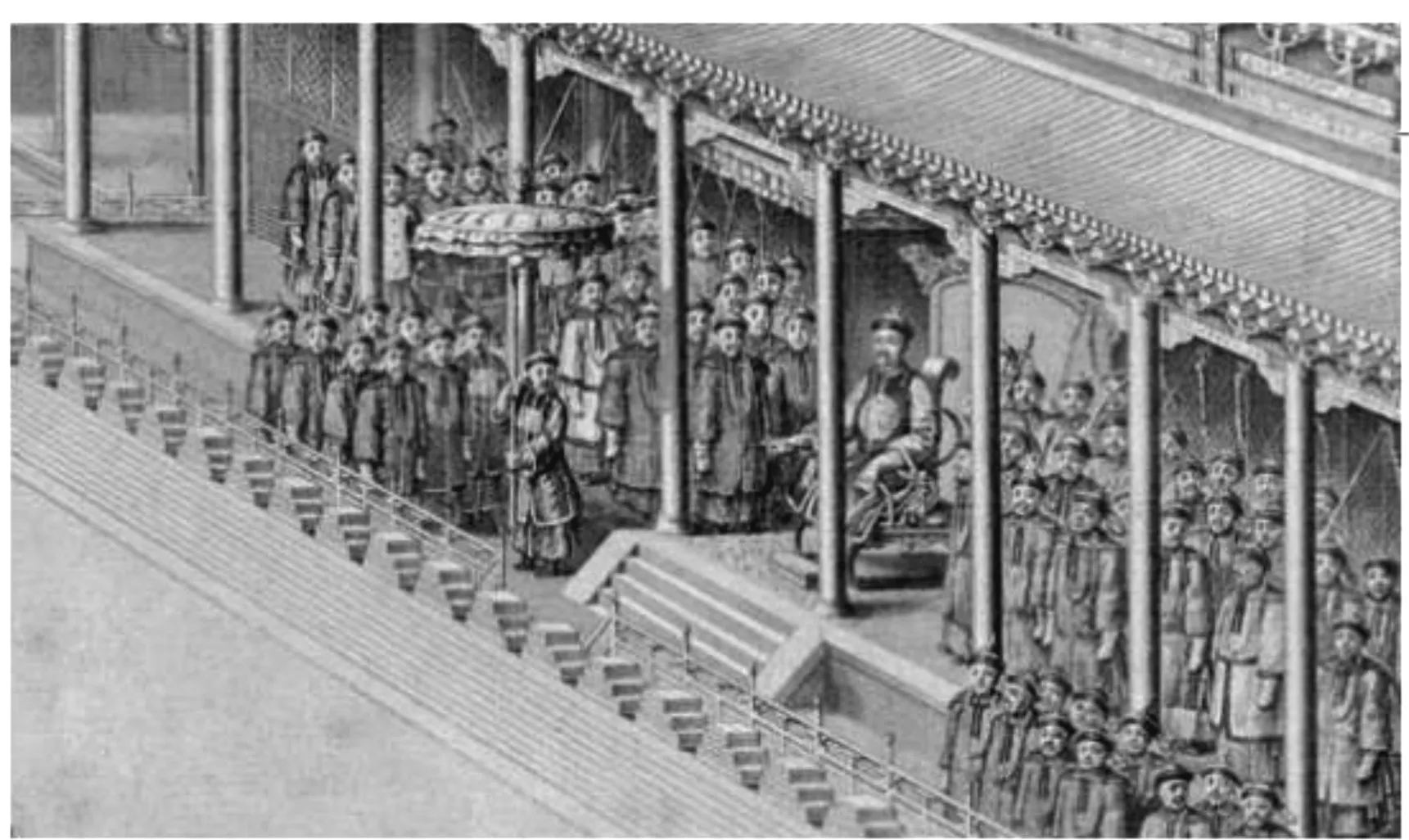

以上的这段描述文字虽少,但却非常具备“空间感”与“场景感”。不过,这种需要用感觉器官感受的场景与“视觉政治”,很难用语言展现出来。隋唐时期,告庙礼的第一个环节是“露布以闻,以告太庙”,即首先将军事胜利的消息制作成露布,告知祖先。其后,在军将凯旋的时候,在太庙又有献俘的仪式。其中告庙,即告祖,是先秦时期以来的通礼,无论是天子诸侯还是士大夫凡要出行或回归,均要诉之于祖先。[2]《春秋左传正义》卷5,第1743页。《左传·桓公二年》:“冬,公至自唐,告于庙也。凡公行,告于宗庙;反,行饮至,舍爵策勋焉,礼也。”孔疏云:“凡公行者,或朝或会或盟或伐,皆是也。孝子之事亲也,出必告,反必面,事死如事生,故出必告庙,反必告至。”但按《唐会要》所记,在唐前期,军礼中的“告庙”似乎没有施行。直至开元二十八年八月二十日之后,军捷“告庙”才有可能成为通行程序。[1]《唐会要》卷14《献俘》,第373页:“二十八年八月二十日敕:‘幽州节度使奏破奚、契丹,应择日告庙。’自后,诸军每有克捷,必先告庙。”将露布著于礼典,制定具体的仪式则也是隋代开皇年间一个较晚的事实,而礼仪的最先实践者为晋王杨广。[2]《封氏闻见记校注》卷4载:“隋文帝时,诏太常卿牛宏撰《宣露布仪》。开皇九年平陈,元帅晋王以驿上露布,兵部请依新礼。集百官及四方客使于朝堂,内史令称有诏,在位者皆拜。宣露布讫,蹈舞者三,又拜。郡县皆同。自后因循至今不改。”第31页。此时露布颁布的空间,在大兴城的广阳门,与唐代开元年间在朝堂举行露布颁行礼的地点不同的是,隋代在宫城广阳门外举行仪式。广阳门即唐代承天门,是连接宫城与皇城的重要通道。隋唐时期由于史料及图像的缺憾,很难动态揭示奏露布及献俘的场面。但是露布礼、献俘礼是后世承袭的礼仪,西洋画家郎世宁以写实的手法所绘的清代午门(也是宫城和皇城之间的门)献俘礼与露布礼,或许也能让我们多少有些在隋唐大兴或长安城中举行此礼的场景感(见图2、3)。在城门举行的典礼有自内向外的发布的特点,具有盛大的表演与展示的功能。

图2 郎世宁等绘《平定西域战图》铜版画之“皇帝在午门受降”局部

图3 郎世宁等绘《平定西域战图》铜版画之“午门受俘”

军将凯旋、宣示、游行的一系列过程,其实是在城市中展开一场巨大的典礼展演。从礼仪运作的环节讲,露布的颁行仪式与告庙、郊劳、献俘、告齐太公庙相继举行,是战后军礼的有机统一体。礼乐并行,极为重视场面渲染。按照唐代礼制“军将入城,例有军乐”[1]《通典》卷147“忌月不废乐议”条,第3769页。,《唐会要》卷33《凯乐》所记太和三年八月太常礼院的一道奏文,就记录了凯旋乐舞礼仪的详细情形:“ ……是则历代献捷,必有凯歌。太宗平东都,破宋金刚,其后苏定方执贺鲁,李平高丽,皆备军容凯歌入京师。……凡命将征伐,有大功献俘馘者,其日,备神策兵卫于东门外,如献俘常仪。其凯歌用铙吹二部(笛、筚、篥、箫、笳、铙、鼓,每色二人,歌工二十四人也)。乐工等乘马执乐器,次第陈列,如卤簿之式。鼓吹令丞前导,分行于兵马俘馘之前。将入都门,鼓吹振作,迭奏《破陈乐》、《应圣期》、《贺朝欢》、《君臣同庆乐》等四曲。《破陈乐》词曰:‘受律辞元首,相将讨叛臣。咸歌《破陈乐》,共赏太平人。’《应圣期》词曰:‘圣德期昌运,雍熙万宇清。乾坤资化育,海岳共休明。辟土欣耕稼,销戈遂偃兵。殊方歌帝泽,执贽贺升平。’《贺朝欢》词曰:‘四海皇风被,千年德永清。戎衣更不着,今日告功成。’《君臣同庆乐》词曰:‘主圣开昌历,臣忠奏大猷。君看偃革后,便是太平秋。’候行至大社及太庙门,工人下马,陈列于门外。据《周礼大司乐》注云:‘献于祖。’大司马云:‘先凯乐献于社。’谨详礼仪,则社庙之中,似合奏乐。伏以尊严之地,铙吹哗欢,既无明文,或乖肃敬。今请并各于门外陈设,不奏歌曲。俟告献礼毕,复导引奏曲如仪。至皇帝所御楼前兵仗旌门外二十步,乐工皆下马徐行前进。兵部尚书介胄执钺,于旌门内中路前导。《周礼》:‘师有功,则大司马左执律,右秉钺,以先凯乐。’注云:‘律所以听军声,钺所以示将威。’今吹律听声,其术久废,惟请秉钺,以存礼文。次协律郎二人,公服执麾,亦于门外分导。鼓吹令丞引乐工等至位,立定。太常卿于乐工之前跪,具官臣某奏事,请奏凯乐。协律郎举麾,鼓吹大振作,遍奏《破陈乐》等四曲。乐阕,协律郎偃麾,太常卿又跪奏凯乐毕。兵部尚书、太常卿退,乐工等并出旌门外立讫,然后引俘馘入献及称贺如别仪。别有献俘馘仪注。俟俘囚引出方退。伏请宣付当司,编入新礼,仍令乐工教习。”[1]《唐会要》卷33《凯乐》,第709—710页。

这样一系列连续展开礼乐仪式,是对军事胜利信息的不断强化,具有王朝权力展示和社会动员的双重意义。可以想象,露布传达的胜利的消息,在王朝上下,帝国内外所带来的震撼。尤其是在帝国正在进行战争或者面临危机,特别需要胜利鼓舞的时候,露布的媒介作用就显得格外重要。

因归义军地处遥远,所以并没有在长安城中进行凯旋仪式,只是差派僚属呈递捷报。《变文》记述懿宗收到露布时的场景和话语:“帝谓群臣曰:‘□□□□表奏,获捷匈奴千余人,絷于囹圄。朕念□□□□□旧懿,曩日曾效赤诚;今以子孙流落□□河西,不能坚守诚盟,信任诸下,辄此猖狂。朕闻往古,义不伐乱,匈奴今岂(其)谓矣!’因而厚遇之。群臣皆呼万岁。”

事实上,这种鼓舞人心的场景在整个唐王朝的政治舞台上并不少见。武德元年(618)至武德四年(622),是李唐王朝从建国到扫平群雄、重归一统的时候。在李唐的建国道路上,几次事关重要的军事胜利,均露布天下,献捷太庙。尤其是在武德四年七月平定王世充后,李世民身披黄金甲,在长安城完成了一次极具“表演”性质的游行、宣示活动:“六月,凯旋。太宗亲披黄金甲,陈铁马一万骑,甲士三万人,前后部鼓吹,俘二伪主及隋氏器物辇辂献于太庙。高祖大悦,行饮至礼以享焉。高祖以自古旧官不称殊功,乃别表徽号,用旌勋德。”[1]《旧唐书》卷2 《太宗本纪》。

安史之乱给吏民带来国破家亡的抑郁心态。当郭子仪经香积寺之战,大败安史叛军,收复首都长安时,长安城“老幼百万,夹道欢叫,涕泣而言曰:‘不图今日复见官军。’”[2]《旧唐书》卷120《郭子仪传》。当捷报传递至肃宗所在的凤翔时,史谓:“凤翔闻捷,群臣称贺,帝以宗庙被焚,悲咽不自胜,臣僚无不感泣。”[3]同上。

朱泚之乱是德宗上台后面临的最大危机,叛军攻陷长安,李唐几至危亡。兴元元年(684)当李晟打败朱泚、李希烈联军,攻下长安城时,招讨府掌书记于公异所作露布传至梁州,便也有类似激动人心的场景发生:“德宗览李令《收城露布》,至‘臣已肃清宫禁,祗谒寝园,钟虡不移,庙貌如故’,感涕失声,左右六军皆呜咽。露布,于公异之词也。议者以国朝捷书、露布无如此者。”[1]《唐国史补》,《唐五代笔记小说大观》,上海古籍出版社2000年版,第170页。

元和十二年(817),唐邓节度使李朔雪夜伐蔡州,平定淮西节度使吴元济。当他凯旋时,长安城同样进行了盛大的典礼展演:“十二年十一月,隋唐节度使李愬,平淮西,擒逆贼吴元济以献。上御兴安门,大陈甲士旌旗于楼南,文武群臣、皇亲、诸幕使人,皆列位。元济既献于太庙太社,露布引之,令武士执曳楼南,摄刑部尚书王播奏:‘请付所司。’制曰:‘可。’大理卿受之以出,斩于子城之西南隅。”[2]《唐会要》卷14《献俘》,第371页。

宪宗正是通过御楼—大陈甲士旌旗—献俘太庙太社—颁下露布—刑吴元济于市等一系列“礼仪舞台”或者“公共空间”的展演,一扫恐怖政治带来的恐慌,再次震慑了藩镇的骄兵悍将。也正是在这样一个又一个的“舞台”场景中,宪宗反复向“观者”强调他所要建立的“藩镇秩序”。

四、结语

本文写作的最终目的,不仅仅是要解答开篇提出的问题,更重要的目的是在于如何全面的认识露布前后两期不同公文形态,及其所反映出的不同行政运作过程。露布作为公文,是一种按照严格的、法定的生效程序和规范的格式制定,具有传递信息和记录作用的载体。其公文形态的变化,亦体现唐王朝中枢行政机构和行政运作的变迁。作为公文的“露布”,无疑是唐王朝前后两期政体变革的缩影和文本化石,体现了唐王朝的中枢权力的重新洗牌。作为执行具体事务的尚书省各部,在使职差遣和中书门下的冲击下,越来越成为边缘机构,失去了具体行政事务的决策权。其权力的下降与机构的边缘化,在公文运作过程中能清楚地体现出来。

从露布的内容来看,“露布词”是对战争原因、战争过程、胜利结果的总结。其申明夷夏之防,斥责叛臣逆贼,彰显天道,弘扬国威,广谈帝德,强调战争的合法性和正义性。看似模式化的话语,却也是当时政治文化和政治宣传的重要内容。因而在宋代博学鸿词科中单列一门,由专门的文采之士撰写。露布中,具体展现战利品的数量的附件—别簿,通过更为具体、形象的方式,尽可能在王朝可控的政治体系中,广泛地宣布军队胜利的消息。

宣露布的书写、申报、颁行是一种特殊的公文运作方式,不同于其他公文注重的“事物性”,它所承担的功能更多的是“展示性”,从颁行露布的礼仪中可以看出,无论是集合内外百官参加,或者布告中外使节,或者献俘太庙,抑或文本是夸张考究、铺陈描写的骈体文,其性质皆类似现代公文中的“公告”,目的无外乎是“特望宣布中外,用光史册”。

“宣露布”作为军礼关键的组成部分,与郊劳、告庙、献俘礼相继举行,大陈甲士旌旗,场面宏大,鼓舞军民,无外乎也是重要的权力表演和权力表达方式。唐宋辽金元之间的露布颁布空间场所有进一步的变化,从朝堂到门楼,更强调由内向外的延展性。《政和五礼新仪》的记载表明宋代的露布颁行地在开封城明徳门楼或于宣徳门楼,但事实上,这种变化在中晚唐已经开始。“国之大事,唯祀与戎”,唐王朝越是羸弱凋敝的时候,帝国皇帝越要抓住这种难得的机会展示权威。

(原载《魏晋南北朝隋唐史资料》第28辑,

此次转载,多有修订)