发现学科价值 发展学生学力

2015-09-10茅雅琳

【关键词】数学教学;学科价值;激发兴趣;发展学力

【中图分类号】G633.6 【文献标志码】A 【文章编号】1005-6009(2015)30-0050-03

【作者简介】茅雅琳,江苏省海门市东洲国际学校(江苏海门,226199)教师,中学高级教师,南通市学科带头人。

数学来源于生活,又服务于生活。笔者以为,数学学科的价值首先体现在它的应用价值。教师要善于借助生活中的素材进行教学,帮助学生了解数学的价值,提高其学习数学的兴趣,增强学好数学的信心。

“平均数”是初中阶段统计初步中的一个内容,主要要求学生会用平均数的知识对实际问题进行数据分析,进而作出决策。至于平均数的简单计算,学生在小学三年级就接触过,在日常生活中也有涉及。本课的学习,主要是让学生理解平均数的计算公式,认识权的意义,会用加权平均数解决实际生活中的问题,体会平均数在实际生活中的应用价值。

一、挖掘应用价值,激发学习兴趣,为发展学力奠基

基于以上分析,本课教学中,我以“今天我来当校长”引导学生进行角色扮演,主要围绕以下两个实际问题进行探究。

探究1 我校要招聘1名数学教师,甲乙二人应聘参加了3项测试,成绩(百分制,下同)如表1,应录取谁?

探究2 我校要招聘1名数学教师,甲乙二人应聘参加了3项测试,成绩如表2,应录取谁?

探究结束后,让学生解决如下实际问题:

学校拟招聘一名学生校长,对甲、乙两名应试者进行了演讲水平、学习成绩、组织能力的水平测试。他们的各项成绩如表3。

(1)如果想招一名综合能力较强的学生校长,计算两名应试者的平均成绩,从他们的成绩看,应该录取谁?

(2)如果想招一名演讲水平较强的学生校长,三项成绩从左往右依次按照6∶1∶3的比确定,计算两名应试者的平均成绩,从他们的成绩看,应该录取谁?

(3)如果想招一名组织能力较强的学生校长,三项成绩从左往右依次按照3∶1∶6的比确定,计算两名应试者的平均成绩,从他们的成绩看,应该录取谁?

以上问题设计,先以实际问题为研究背景展开探究,再用探究所得新知解决实际问题,整个课堂设计前后呼应,充分挖掘了数学学科的应用价值。

裴光亚认为:“教师在课堂上最应该做两件事,其中之一就是激发学生的求知欲和好奇心。”初中阶段的学生心理发展的突出特点是自尊心的增强和“成人感”的产生。本课教学中,借助角色扮演这样的形式,让学生从被管理者变为管理者,迎合他们“成人感”的需求,符合他们的心理特点,很好地激发了学生的学习兴趣,使学生对后续问题的研究更加主动投入,为发展学力奠定了基础。

二、凸显科学价值,提高认知能力,发展学生学力

“数学是一种精神,一种理性的精神。正是这种精神,激发、促进、鼓励并驱使人类的思维得以运用到最完善的程度,亦正是这种精神,试图决定性地影响人类的物质、道德和社会生活;试图回答有关人类自身存在提出的问题;努力去理解和控制自然;尽力去探究和确立已经获得知识的最深刻的和最完美的内涵。”(克莱因语)由此可知,“让数学教学闪耀理性的光芒”是数学课堂之本。教学中,要善于通过对教学内容进行“问题化”组织,引起认知冲突,“生”数学之情,“入”数学之境。

1.提出恰当的数学问题。

针对探究1,提出问题:怎样用式子表示平均数计算公式?对这个公式,你有哪些疑问?针对探究2,提出问题:怎样设计招聘方案?如何理解权的意义?

【设计说明】这样的问题,给学生指明了探究的方向,给学生提供了质疑的机会,鼓励学生的思维向纵深发展。

本课除教师提出问题以外,还给学生提供了质疑的平台。围绕探究1,学生提出了如下问题:

生1:是什么意思?

生2:x1,x2,…,xn这些符号表示什么意思?

生3:为什么称算术平均数?

【设计说明】爱因斯坦曾说过:“提出一个问题往往比解决一个问题更重要。”从课堂表现来看,学生完全有能力自己提出问题,他们提出的问题涉及对新符号的认识,用字母表示大量的数以及平均数领域的扩充,这些问题正是笔者课前所预设的。提出问题是积极思考开出的美丽的花,这正是学生学力的突出体现。

2.引发有效的认知冲突。

本课在利用平均数解决了探究1的基础上,呈现了探究2,两人的平均成绩相等时,该如何确定招聘方案?学生先独立思考,再在小组内交流各自的看法。

【设计说明】思维能力是学力的核心,合作交流必须建立在独立思考的基础上,没有经过个体精思而匆忙展开的讨论如无源之水,表达的见解既不成熟,也不具备深度,更谈不上个性和创见。

在学生交流过程中,发现了如下不同的观点——

生4:我准备录取甲,因为他有两项比乙好。

生5:我准备录取乙,因为他的命题成绩比甲好。

生6:我准备录取甲,因为甲的成绩总体比较均衡,乙的成绩相差太大。

生7:我准备录取甲,因为作为教师,上课能力应该最重要,甲上课成绩比乙高。

【设计说明】探究1中,学生比较两人的平均数做出了选择,至于探究2,由于思维定势,学生首先想到的仍是通过比较平均数的大小来解决问题,结果发现平均数相同,无法比较,思维受阻,产生疑惑。到底该如何制定招聘方案呢?从学生的发言可以看出,他们抛开了计算平均数,改为对各个单项的成绩展开比较。由于有个人的独立思考为前提,他们的方法各不相同,却彼此又无法说服对方,通过交流,产生了强烈的认知冲突。这种认知冲突为后续引入“权”的概念奠定了良好的心理基础。

3.拉长知识的形成过程。

有利于学生学力发展的动态生成性课堂,应该是生动活泼、富有生气的场所,不应是单纯追求热闹,没有思维文化、没有内化过程的游乐场。本节课,对“权”意义的理解是学习的重点和难点,教师提出问题,让学生产生认知冲突后,设置了阅读教材的自学环节,其间指导学生在不理解的部分打上问号,在认为重要的部分划上波浪线。

【设计说明】认识的发展不可能事事都靠学生自己相对独立地去探究,恰恰相反,学习主要是一个文化继承的过程。教材是学生学习的载体,从教材中自我获取,寻找方法,是发展学生学力很好的途径。学生处于愤悱状态之时阅读教材,教师适时进行方法指导,能有效帮助学生提高阅读能力。

阅读教材后的课堂互动环节,帮助学生正确理解“权”的意义。

师:阅读教材过程中有哪些疑问?

生8:“5∶2∶3”是什么意思?

生9:表示各数据的重要程度,这里表示“采访”最重要。

师:要表示“创意”最重要,该如何操作呢?

生10:提高“创意”的比重。

师:通过阅读,你怎样理解权的意义?

生11:权反映数据的重要程度,要突出某个数据的重要性,就提高它的权。

生12:用比值可以表示权。这里的十分之五,就反映写作成绩的权。

师:通过以上分析,请大家为探究2设计一个招聘方案。

(学生完成探究2,小组交流方法,全班展示并讲解。)

师:同学们的方法完全一致吗?为什么?

生13:不相同,因为我们赋予数据的权各不相同。

师:根据招聘需要,赋予数据一定的权,就可以做出选择。如果想要录取乙,该如何操作呢?

生14:可以提高“命题”的权,因为乙唯有这项分数高,提高它的权,乙才可能被录取。

师:这样计算得到的平均数,称为加权平均数。加权平均数,可以兼顾各项成绩,又能体现数据的重要程度,可以帮助我们更客观地作出选择。

【设计说明】阅读有助于深入思考,数学学习同样需要阅读。学生在阅读过程中,进行知识内化,当所学新知与原有知识结构或已有认知产生冲突的时候,就是疑问产生之时。而阅读后的互动,包括师生互动和生生互动,促使学生的思考走向深入,认识得到提升,在这一过程中,学生体会到思考、交流的快乐。

4.尝试多种解题策略。

数学教学主要是数学思维活动的教学。在数学教学中,要鼓励与提倡解决问题策略的多样化,以发展学生思维的广阔性和灵活性。

本课设置了如下课堂练习:

小明所在小组同学的身高如下:(单位:cm)

168,168,170,160,168,160,170,160,168,170。求这组同学的平均身高。

(要求:各人独立完成后,组长汇总小组的方法,同时交流归纳,何时用何种方法比较恰当?)

生15:有两种方法:

方法1直接利用平均数计算公式进行计算;

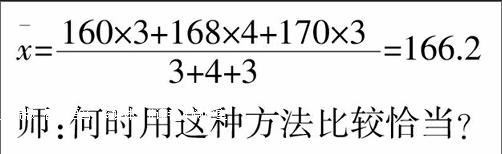

方法2因为身高160的同学有3人,身高168的同学有4人,身高170的同学有3人,所以

师:何时用这种方法比较恰当?

生16:当出现重复数据较多时,用这种方法。

师:这样计算时,4、3、3可以分别看成是168、160、170的权。

生17:还有第三种方法,可以将各个数据同时减去160,得到一组新的数据8,8,10,0,8,0,10,0,8,10。求得它们的平均数,再加上160。

师:这种方法何时运用比较恰当?

生18:当一组数据都接近于某个数据时,采用这种方法比较恰当。

师:以上同学们共用三种方法解决了这题,我们在今后的学习中要善于分析所给数据的特征,选择恰当的方法来简便计算。

师:如果小明所在小组同学的平均身高比小丽所在小组的平均身高高,是否说明小明就比小丽高呢?

生19:不是,我们组平均身高较高,但是我的身材却较矮,因为我们组有个“大高个”(笑)。

师:是的,平均数容易受极端值影响。平均数反映的是数据的集中趋势,体现数据的平均水平。

【设计说明】一题多解是指从不同角度,运用不同的思维方式来解答同一道题的思考方法,能锻炼学生的思维,使头脑灵活。在本环节中,学生除交流了各自的方法以外,还对不同方法运用的不同问题情境进行了提炼总结,实现了自我超越。

三、重视人文价值,关注学习情感,为发展学力护航

认知因素和情感因素是学习过程中两个同等重要的因素,它们之间是互动的、统一的、不可分割的。没有认知活动,学习任务不可能完成;没有情感活动,学习活动不能发生也不能维持。因此,情感是生成学力的纽带。数学学习在理性精神背后同样隐藏着火热的激情,一种希望解释世界最深刻奥秘的强烈情感。

本课中,我借助角色扮演,用“校长”“您”等称呼与学生交流,这种亲切的称呼迅速缩短了与学生之间的距离,构建了平等和谐的课堂氛围。我还根据学生已有的思维水平,在“最近发展区”设置问题,使学生在经过一定的思考或交流探究后能够解决,拉长他们学习兴趣的持续时间。用“您认为该如何确定呢?”“哪位有不同的观点?”等商量的语气,保护他们探究的热情。借助激励性评价,给予他们及时的鼓励。本课共安排了三个小组活动,让每个学生都有话可讲,观点可以不尽相同,这样的设计意在维护每个学生在小组内的话语权。以上设计,注重关注学生的学习情感,为发展学力护航。

《义务教育数学课程标准(2011年版)》指出:“在运用数学表述和解决问题的过程中,认识数学具有抽象、严谨和应用广泛的特点,体会数学的价值。”这为我们的数学教学指明了方向,课堂上要充分挖掘学科价值,努力提高学生学力,使学生除了在课堂上能获得知识的自我建构、能力的自我提升、思维的自我发展以外,还能享受到探究的乐趣,品尝到成功的喜悦,体会到学习的快乐。

(注:茅雅琳执教的“平均数”一课教学获2015年“杏坛杯”苏派青年教师课堂教学展评活动一等奖)