抗战时期手工纸与机器纸图书破损对比研究*

2014-12-25陈福蓉

陈福蓉

(广西师范大学图书馆,广西 桂林 541004)

1 引言

1938年10月,广州、武汉相继沦陷,大批进步文化人云集桂林。据不完全统计,从1938年至1944年的6年期间,曾在桂林逗留和居住过的文化人大约有1000多人,在桂林发表作品的达2000人以上[1]。同时,大批沿海的出版机构和印刷厂内迁桂林。鼎盛时,桂林有出版机构180多家,印刷厂近100家。抗战时期桂林共出版图书2000多种[2],出版的图书品种之多,数量之大,仅次于当时的重庆。

笔者在对广西师范大学图书馆收藏的桂林抗战时期出版的图书进行抽样调查时发现,这些图书均采用新式印刷、平装、打眼上线或订书钉平订,封皮材料均为机器纸。最令人诧异的是:只有60%的图书书芯部分仍为机器纸,其余40%图书的书芯竟然是手工纸。

随之而来的疑问是:为什么抗战时期会有这么高比例的手工纸图书?这些手工纸图书与机器纸图书的破损有什么差异?既然两种纸张的造纸工艺不同,那么两种图书存在的寿命会不会不一样?这是笔者研究的主要问题。

2 抽样调查及结果

2.1 手工纸图书与机器纸图书的比例

中国传统手工纸,在手工抄纸时,使用的是竹帘,竹帘丝与联结竹帘丝的丝线会导致湿纸纤维层的厚薄出现微小的差异,干燥后这些帘印仍留在纸张上[3]。所以手工纸在透光时会呈现特有的帘纹。而机器纸抄造时,一般使用铜网,湿纸干燥后,通常还要经过钢辊压光处理。压光后纸张变得紧实、平滑,可网印随之减弱甚至消失[4]。因此,大多数情况下,帘纹是鉴别手工纸的一个标志性特征。

在广西师范大学图书馆的馆藏中,有相当数量抗战时期桂林出版的图书。笔者从这批图书中随机抽出100种,发现37种图书的书芯纸张存在帘纹。由此推测,在这个时期出版的图书中,手工纸图书所占比例可能约为40%。

2.2 手工纸图书与机器纸图书的损坏情况

笔者初期调查表明,这批抗战时期桂林出版的图书,书页主要有3种损坏情况:一是酸化,二是变色,三是虫蛀。为了进一步弄清手工纸图书与机器纸图书的损坏差异,笔者从手工纸图书中随机抽出30种,每种1册;同样地,机器纸图书也抽出30种(册),按酸化、变色和虫蛀3种情况进行调查。现将调查结果报告如下。

pH值的测定:选择位于书本中心的纸页,在此纸页下面垫一层塑料薄膜,在该书页上部空白处,用滴管滴上1滴蒸馏水,将精密pH试纸条放入水滴,上面再放一层塑料薄膜。轻压薄膜,使试纸与纸张直接接触。两分钟后,拿出试纸与比色样对比,测出书页的pH值[5]。

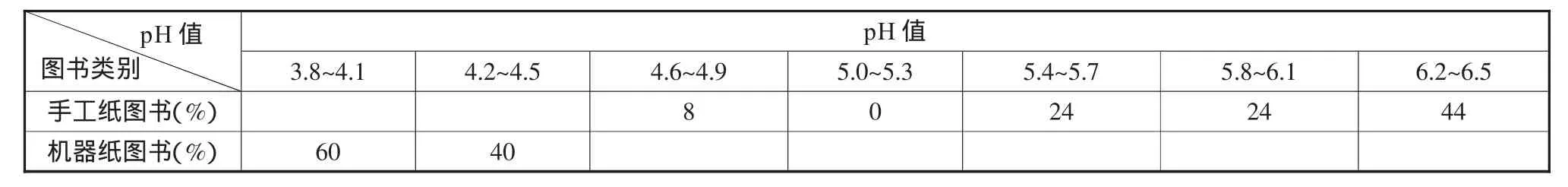

按上述方法操作,测得30种手工纸图书的平均pH值约为6,机器纸图书的平均pH值约为4,详细结果如表1所示。

从表1可以看出,68%的手工纸图书pH值高于5.8,说明手工纸图书酸化较轻;而全部机器纸图书的pH值都低于4.5,高达60%的机器纸图书pH值为3.8~4.1,说明机器纸图书酸化严重。

从表2可以看出,抽查的手工纸图书基本没有变色,其中完全未变色的占到了84%,但绝大多数手工纸图书都遭到了不同程度的虫蛀;相反,所有机器纸图书均已变色,其中明显变色的约占56%,全部机器纸图书都没有被虫蛀。

2.3 手工纸图书与机器纸图书的吸水性

吸水性的测量:选择位于书本中心的纸页,在此纸页下面垫一层塑料薄膜,在该书页下部的空白处,用滴管滴1滴蒸馏水,观测水滴完全渗透纸页所需要的时间。做完后,先在书页两面各放一张吸水纸,按压片刻,再用电吹风吹干。

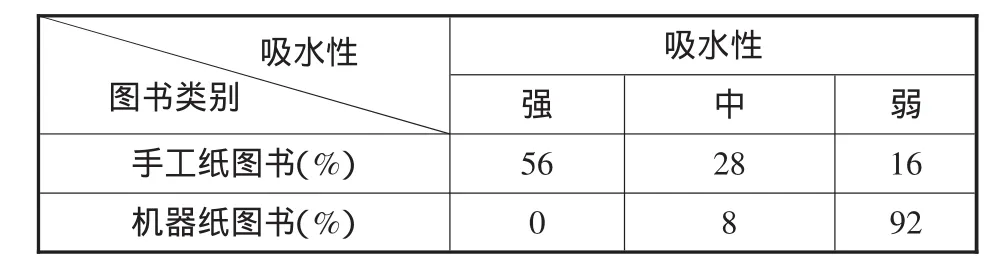

水滴渗透得越快,完全渗透所需要的时间越短,纸张的吸水性越强。为了统计方便,将书页吸完1滴水所需要的时间小于或等于1分钟,划为强吸水性;将时间等于或大于10分钟,划为弱吸水性;介于这两者之间的为中等吸水性。由此得到结果见表3。

表1 不同酸度图书所占的百分比

表2 手工纸图书与机器纸图书的书页变色、虫蛀程度

表3 不同吸水性图书所占的百分比

从表3可以看出,在所抽查的30种手工纸图书中,56%为强吸水性;相反,92%的机器纸图书都是弱吸水性。

3 解释与讨论

3.1 抗战时期手工纸图书大量存在的原因

民国以后,出版的新书一般是西洋装(精装、平装)。使用机器纸,采用新式印刷。机器纸的来源,一是进口,二是国产。以抗战前夕的1936年为例,当年消费的机器纸为26.5万吨,进口20万吨,只有6.5万吨为国产[6]。而其中的印刷用纸,进口的比重则可能更大,进口印刷纸几乎达到了独占的地步。

抗战爆发后,文化教育中心转移到了大后方,出版印刷中心也随之内迁。一时间,大后方的出版业空前繁荣,印刷纸张的需求量极大,但随着战争的扩大和持久,能获得的进口机器纸日益减少,特别是太平洋战争爆发后,机器纸的进口几乎断绝。

另外一个情况是,抗战前,国内机器造纸厂数量有限,并集中在沿海[6]。抗战爆发后,只有部分造纸厂迁移到大后方。这些内迁和新建的造纸厂,器材、化工原料缺乏,生产还多不正常[6]。

一方面是机器纸的进口接近断绝,另一方面是自产的机器纸数量又十分有限。这种异常困难的局势,促使出版界只能想办法用手工纸来代替机器纸。这就形成了民国图书中一个特殊的现象:抗战时期,后方出版的许多图书,其纸张多是淡黄色的手工纸[6]。

桂林与西南诸省有公路和铁路相联,交通运输方便,江西、湖南、广东生产的大量手工纸,以很低的运费就可运到桂林。这也是桂林成为当时一个图书出版中心的原因之一[7]。

3.2 手工纸图书与机器纸图书破损差异的原因分析

前面的调查结果表明,手工纸图书与机器纸图书同为抗战时期出版物,可目前的破损情况却有很大的差异。手工纸图书酸化较轻、没有变色、遭虫蛀;机器纸图书酸化严重、颜色变深、没有虫蛀。

调查涉及的这批图书一直存放在同一个库室,甚至同一个书架上,外界环境相同。因此,造成差异的原因,更多的可能是与两种纸的“品质”有关,纸的“品质”又与其造纸工艺相关。

机器纸有不同的纸种。其中,印刷纸属于内施胶的纸种。打浆以后,抄纸之前,要加入施胶剂。常用的施胶剂为皂化松香胶。松香的主要成分为松脂酸(C19H29COOH),是一种有机弱酸。在水中,松香胶粒带负电荷,纤维也带负电荷,要使松香胶吸附并固着在纤维上,需要[Al(OH)]2+作为中介。为此,需要加入明矾[Al2(SO4)3],并将整个系统的pH值一直控制在4.4~4.8之间[8]。抄纸后,经过干燥处理,松香胶粒子熔化并铺展,与铝化合物接触,发生反应,松香固着在纤维表面。到此施胶才算完成。也就是说,纸的抄造是在酸性条件下进行的;干燥后,酸就留在了纸中。20世纪80年代以前主要就是使用这种皂化松香胶[9]。因此,可以推断抗战时期桂林出版的机器纸图书所使用的纸张,不管是进口的还是国产的,都是酸性纸。现在测得这批纸的pH值约为4,也就不足为奇了。

与此不同的是,手工纸图书是手工抄造,大多数没有使用松香施胶,在接近中性的条件下抄纸,抄造中没有带入酸。现在测得pH值约为6,说明已有少量的酸。这可能是在70多年存放的过程中纸张从外界吸入的。

纤维具有亲水性,纤维间又存在着毛细孔,没有施胶的纸具有强吸水性。前面的实验表明,抗战时用来印刷图书的手工纸,大部分吸水性很强,这也从一个侧面支持这批手工纸没有使用松香施胶的推测。相反,机器纸已施胶,松脂酸的亲水部分与纤维结合,而将疏水部分转向外面。当水滴落到纸面时,接触到的是疏水部分,从而阻抗了水的渗透。实验中观察到,多数机器纸图书,水滴在书页上已有10多分钟,仍没有扩散开。

也许同样是这些松香中的化学物质,有一定的驱虫性,使得虫子避开这些书页,从而使机器纸图书没有遭虫蛀。另外,机器纸图书含有的酸多,pH值低,不利于虫卵的生长发育[5]。这也是机器纸没有被虫蛀的另一种可能原因。

抽查的这批手工纸图书,纸张为传统手工纸中的细纸,产地又集中在南方。由此推测,造纸多以嫩竹为原料。研究表明,由竹类提取的纤维素和半纤维素容易招引虫子(特别是毛衣鱼)[5]的蛀食。同时纸里没有含松香之类的物质,加上接近中性,所以手工纸图书容易遭虫蛀。

通常认为,纸张变色的原因是复杂的。在一定的温度、湿度下,光会引发氧气与纸张中的多种大分子有机物发生氧化反应,生成含发色基团的化合物,从而使纸的颜色变深。考虑到这些手工纸图书和机器纸图书都是在相同环境中保存的,因此两种图书变色的差异,更多的可能是造纸工艺不同造成的。具体来说,机器纸用松香施胶,松脂酸的亲水部分与纤维结合,将疏水部分转向外面。而在疏水部分中存在着共轭双键,使松脂酸对氧的作用很敏感,容易氧化变黄[10]。手工纸中没有松脂酸,纸张的颜色可以长期稳定不变。

另外,更有可能的是,机器纸中残留着铁、铜、锰等过渡金属离子。这些微量的过渡金属离子,会催化纸张中的纤维素和剩下的木质素氧化,使纸张发黄[11]。实际上,机器造纸过程中,金属设备和大量化学品的使用,都不可避免地带入过渡金属离子。相对来说,传统手工造纸不使用金属设备,除石灰外也不用化学药品,引入过渡金属离子的机会极少。这也许是手工纸图书长久不变色的重要原因之一。

3.3 手工纸图书与机器纸图书的寿命推测

从前面的分析可以看出,手工纸图书目前受到的危害主要是虫蛀;而机器纸图书的损坏主要是酸化。前者可直接看到,后者则在暗中进行。两者损坏纸张的机制完全不同。

虫蛀一般是昆虫将纸张咬破几个洞,与针尖将纸张刺通几个小洞差不多,几乎只是一种物理式的损害。而酸化则截然不同,是从分子水平就造成了损害。

纤维素是由葡萄糖单元联接而成的长链高分子化合物。这些长链一般有1000多个葡萄糖单元。这些长链是并排成束的,长链之间有很强的作用力。若将纸张看成混凝土板,那么这些长链束就是其中的钢筋。

在长链中,相邻的两个葡萄糖单元之间是通过甙键相连的。通常情况下,即使浸泡在水中,葡萄糖单元之间相连的甙键也是稳定的。但在酸性条件下,H+离子会使甙键的连接变弱,使水分子与长链分子在甙键处进行水解反应,将甙键的连接打开,一个长链分子断裂为两个短链分子。在这个过程中,H+离子只是起催化的作用,不管这个反应进行多少次,H+离子都不会减少。因此,一旦有了酸,这个过程就可以一直持续下去,长链就会不断地变成短链。当链短到只有200多个葡萄糖单元了,纸张也就没有任何强度,一触即碎[12]。

抗战时期桂林出版的这批机器纸图书,目前的平均pH值约为4,纸张的酸度已经很高了。这个状况如果继续下去,那么即使这些图书只是静静地放在书架上不使用,几十年后也可能自己就变成了碎屑。即使未来10多年中图书保护界能找到一种经济、安全的办法,对图书进行脱酸处理,也只能做到使损害程度不再加剧,但也无法将已经断裂的短链分子再连接为长链分子。

与此不同的是,只要采取一定的措施,手工纸图书的进一步虫蛀是可以避免的,已被虫蛀的孔洞也可以修补。因此,乐观地估计,一千年后,我们的子孙仍有可能看到这批抗战时期的手工纸图书。

[1] 唐正芒,等.中国西部抗战文化史[M].北京:中共党史出版社,2004:442.

[2]王劲.桂林文化城的出版事业在我国近现代出版史上谱写了光辉篇章[G]//魏华龄,曾有云.桂林抗战文化研究文集(三).桂林:广西师范大学出版社,1995:294.

[3] 王菊华,等.中国古代造纸工程技术史[M].太原:山西教育出版社,2006:417.

[4] 张金声.造纸术的演变:造纸卷[M].济南:山东科学技术出版社,2007:250.

[5] 刘家真.文献保护学[M].武昌:武汉大学出版社,1991:58,54.

[6]上海社会科学院经济研究所轻工业发展战略研究中心.中国近代造纸工业史[M].上海:上海社会科学院出版社,1989:60,66,207,216.

[7]赵家璧.忆桂林:战时的“出版城”[N].(上海)大公报,1947-05-18(8).

[8] 纪培红,等.造纸工艺[M].北京:化学工业出版社,2004:39.

[9] 毕松林.造纸化学品[M].北京:中国纺织出版社,2007:201.

[10] 徐文娟,诸品芳.纸质文物变色原因及脱色方法研究进展[J].文物保护与考古科学,2010(2):93.

[11] 张红杰,等.制浆化工过程与原理[M].北京:化学工业出版社,2012:20.

[12] 金波.档案保持技术学[M].北京:高等教育出版社,2000:109.