异位嗜铬细胞瘤CT检查的临床分析

2014-08-25丁银新戴晓鹏叶向阳许晓杰

丁银新, 叶 波, 戴晓鹏, 叶向阳, 周 玮, 许晓杰

本文对16例异位嗜铬细胞瘤患者进行回顾性分析,讨论其主要的CT表现特点,现报告如下。

1 资料与方法

选取本院2004年1月—2014年1月16例经CT检查的异位嗜铬细胞瘤患者,其中男9例,女7例。年龄为22~54岁,平均年龄为38.5岁。其中有12例患者表现为高血压(阵发性高血压为9例,持续性高血压为3例),平均血压≥170/110 mmHg, 最高为230/150 mmHg。5例表现为恶心呕吐, 3例表现为腰部酸痛难忍, 4例表现为意识障碍, 6例表现为视力模糊,2例有咳血表现,3例表现为阵发性的腹痛,1例表现为右上腹疼痛, 2例无明显临床症状出现,仅经查体发现。实验室检查中共有9例表现为儿茶酚胺增高,10例表现为尿3-甲氧基-4-羟基扁桃酸(VMA)明显增高。

采用飞利浦Brilliance 64排CT扫描机,从膈顶至肾下极,在常规平扫基础上加三期增强扫描,层距为4~7 mm。根据病灶加薄层重建。增强采用肘静脉团注300 mgI/mL欧派克80~100 mL, 为保证扫描效果明显,使16未患者在CT扫描30 min前均饮用850~1 000 mL清水。

2 结 果

2.1 发病部位

16例异位嗜铬细胞瘤患者中良性14例,恶性2例,恶性比例为12.5%。16例异位嗜铬细胞瘤患者均为单发,异位嗜铬细胞瘤分布位置为如下:6例位于肾上腺及肾门附近,7例位于腹主动脉及下腔静脉旁,2例位于肠系膜上动脉旁,1例位于膀胱。

2.2 CT表现

良性异位嗜铬细胞瘤患者CT检查表现为肿瘤形态呈圆形、椭圆形、圆柱形及类圆形。瘤体直径为3.0~5.0 cm, 境界清晰,可见包膜及周围组织脏器,良性患者中瘤体分布均匀者为13例,分布不均匀且间小点状钙化者1例。2例恶性异位嗜铬细胞瘤患者,1例瘤体直径为3.0~5.0 cm, 1例瘤体>5.0 cm。1例恶性异位嗜铬细胞瘤患者肿块内有囊变及坏死的出现,另1例恶性异位嗜铬细胞瘤位于下腔静脉旁,瘤体周边有浸润与下腔静脉分解模糊。平扫CT值15~40 HU, 12例显著强化,平扫CT值30~65 HU,2例中等强化,平扫CT值35~70 HU,2例无明显变化,CT值仅增加8~15 HU。13强化均匀,3例强化不均匀。门脉期中13例密度有所下降,其中5例仍持续强化,密度与动脉期相似,8例密度较为均匀。

2.3 手术及病理结果

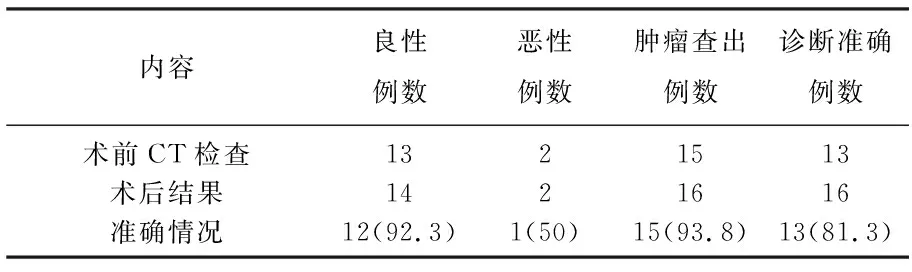

16例异位嗜铬细胞瘤患者中有良性14例,恶性2例,恶性比例为12.5% 。手术前经CT诊断, 13例判定为良性异位嗜铬细胞瘤,经手术后对比准确率为92.3%, 2例判定为恶性异位嗜铬细胞瘤,准确率为50%,1例仅判定为肿瘤未检出其为异位嗜铬细胞瘤。查出率为93.8%, 诊断准确率为81.3%。CT检查可对异位嗜铬细胞瘤进行有效的诊断(93.8%), 对良性异位嗜铬细胞瘤的判断效果极佳(92.3%), 结果与临床手术结果无明显差异(P>0.05)。但对良恶性肿瘤判断较差(P<0.05), 总诊断准确率为81.3%, 与临床结果较为接近。见表1。

表1 手术前后异位嗜铬细胞瘤诊断结果对比[n(%)]

3 讨 论

异位嗜铬细胞瘤发生于肾上腺外髓质,交感原基的原始细胞于胚胎6~7周时开始分化成嗜铬细胞,并于第9周时发育成富有血管的细胞索(主动脉旁体)[1], 在以往的报道中异位嗜铬细胞瘤占嗜铬细胞瘤的10%~12%, 恶性比为10%~40%[2], 而在本研究中恶性比例为12.5%(2/16), 在正常的恶性比例范围内。

异位嗜铬细胞瘤多发于青壮年[3],本研究中年龄在22~40岁的患者共有13例,占81.25%(13/16)。临床特征主要为阵发性高血压及持续性高血压、恶心呕吐、腰部酸痛难忍、意识障碍、视力模糊、咳血、阵发性的腹痛、右上腹疼痛等,收缩压可迅速升为250 mmHg以上,也有无临床特征的患者,本研究中就有2例,增加了临床诊断的难度。而在实验室检查中,可明显观察到患者出现严重的代谢改变,儿茶酚胺增高,尿3-甲氧基-4-羟基扁桃酸也明显增高,严重者可出现糖尿病等并发症状。在影像检查方面,本研究均在CT检查前进行B超检测,而肿瘤的查出率仅为68.8%(11/16), 而CT的肿瘤查出率为100%, 异位嗜铬细胞瘤的查出率为93.8%。B超查出率远不及CT检查,具有显著差异(P<0.05)。在本研究的CT表现中良性异位嗜铬细胞瘤患者表现为肿瘤形态呈圆形、椭圆形、圆柱形及类圆形。瘤体直径为3.0~5.0 cm, 境界清晰,可见包膜及周围组织脏器,良性患者中瘤体分布均匀者为13例,分布不均匀且间小点状钙化者1例。2例恶性异位嗜铬细胞瘤患者, 1例瘤体直径为3.0~5.0 cm, 1例瘤体>5.0 cm。1例恶性异位嗜铬细胞瘤患者肿块内有囊变及坏死的出现,另1例恶性异位嗜铬细胞瘤位于下腔静脉旁,瘤体周边有浸润与下腔静脉分解模糊。与手术结果进行对比后可知良性异位嗜铬细胞瘤定性准确率为92.3%, 恶性异位嗜铬细胞瘤准确率为50%,1例仅判定为肿瘤未检出其为异位嗜铬细胞瘤。查出率为93.8%, 对良性异位嗜铬细胞瘤的判断效果极佳(92.3%),但对良恶性肿瘤判断较差(P<0.05), 总诊断准确率为81.3%,与临床结果较为接近。

[1] 卢延, 张雪哲. 腹部疾病影像鉴别诊断[M]. 北京: 化学工业出版社, 2008: 346.

[2] 张国富, 崔二峰, 姚红霞, 等. 异位嗜铬细胞瘤的临床及CT分析[J]. 中国实用医药, 2011, 6(15): 43.

[3] 周康荣, 严福华, 曾蒙苏. 腹部CT诊断学[M].5版.济南: 山东科学技术出版社, 2011: 766.