依郑驳王:王基《毛诗驳》考论

2014-07-07刘运好

刘运好,程 平

( 安徽师范大学 文学院,安徽 芜湖 241003 )

依郑驳王:王基《毛诗驳》考论

刘运好,程 平

( 安徽师范大学 文学院,安徽 芜湖 241003 )

王基是魏晋时期《诗经》学的著名学者,《毛诗驳》是其代表作之一。但由于此书散佚,故学界对此书的研究付之阙如。如果钩稽文献,详细考证其与郑玄、王肃《诗》学之关系,则可以看出:“依郑驳王”是《毛诗驳》的基本学术倾向;以史证诗,诗史互证是王基的基本学术方法。然而,间以谶纬之说释诗,对史籍失之详考,也造成了申驳失当之不足。

郑玄; 王肃; 王基; 《诗经》; 《毛诗驳》

自西汉设立三家《诗》博士以来,鲁、齐、韩三家《诗》遂为士子所尊崇。哀、平以降,《毛诗》出,学者渐舍三家而重《毛诗》,曾经如日中天的三家《诗》相继浸微,此前被官学所拒斥的《毛诗》则一枝独秀。《隋书·经籍志一》“诗类”所录魏晋经学著作全为《毛诗》,却无一部涉及三家《诗》,就可以视作有力的旁证。汉末至魏,学者从各自的学术立场出发,互相驳难,其中以郑玄和王肃为代表。“郑王之争”几乎波及整个《毛诗》研究领域,魏王基《毛诗驳》申述郑说,驳难王肃;晋孙毓《毛诗异同评》评论三家,又贬斥郑说,祖述王肃;陈统《难孙氏毛诗评》,又驳难孙毓,申述郑说,真是乱花迷眼。其中,王基是较早加入这一论争的重要学者。其《毛诗驳》一向被认为是“依郑驳王”的代表作。本文通过钩稽文献,着重探讨《毛诗驳》的学术倾向、学术方法及其申驳失当之不足,试图以残存的资料,还原或部分地还原《毛诗驳》的历史真相。

一、《毛诗驳》与郑、王之异同关系

王基是魏晋重要的《诗》学家,《隋书·经籍志》载:“《毛诗驳》一卷,魏司空王基撰,残缺。梁五卷。”此外,姚振宗、马国翰认为《毛诗申郑义》、《毛诗答问》与《毛诗驳谱》亦为王基的著作①姚振宗《隋书经籍志考证》曰:“梁又有《毛诗答问》与《毛诗驳谱》,合八卷,亡,不著撰人。按此似亦王司空书。”又马国翰《玉函山房辑佚书》卷十七曰:“又有《毛诗答问》、《驳谱》,合八卷,以为亡。《唐书·艺文志》复列五卷之目,则唐初尚有完帙,今佚。”。黄奭《汉学堂丛书》另辑有王基《毛诗申郑义》一卷;《隋书·经籍志》录王基《新书》五卷,可能亦涉及《诗》学研究②姚振宗《隋书经籍志考证》曰:“基据持郑义,常与抗衡,当皆在《新书》之中,特散佚已久,无由考见耳。”。王基《诗》学主要是针对“郑王之争”有感而发,《三国志·王基传》载:“散骑常侍王肃著诸经解及论定朝仪,改易郑玄旧说,而基据持玄义,常与抗衡。”“申郑驳王”是其基本出发点。

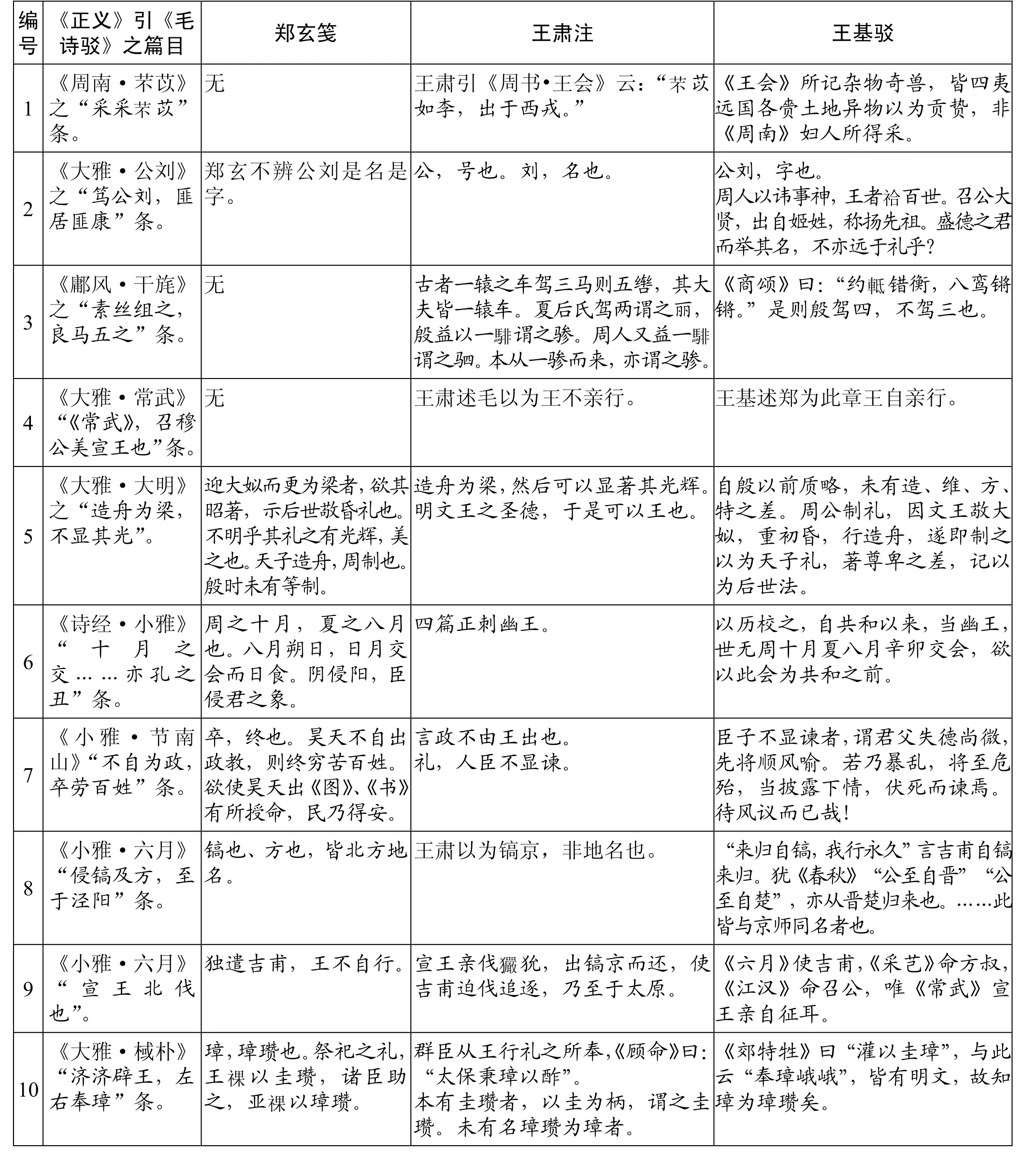

《毛诗驳》是王基《诗》学的最重要成果。然其散佚已久,难窥其真实的庐山面目,惟钩沉后代文献,方可窥其一斑。孔颖达《毛诗正义》引该书15条,这是目前所能见到的最为丰富的文献材料。为便省览,现将《毛诗正义》所引《毛诗驳》之篇目列表如下(见表1)。因《毛诗驳》乃针对“郑王之争”有感而发,故亦将郑玄、王肃之说并列表中。

二、“依郑驳王”的基本学术倾向

马国翰《玉函山房辑佚书》云:“其说依郑驳王,具有根底。”[1]579陆德明亦云:“元始五年,公车征说诗。后汉郑众、贾逵传毛诗,马融作《毛诗注》,郑玄作《毛诗笺》,申明毛义难三家,于是三家遂废矣。魏太常王肃,更述毛非郑,荆州刺史王基,驳王肃申郑义。”[2]16可见,“依郑驳王”是《毛诗驳》的基本学术倾向。

表1 《毛诗驳》与郑笺、王肃异同关系一览表

续表1 《毛诗驳》与郑笺、王肃异同关系一览表

然而,考察上表可以看出,《毛诗驳》虽“依郑驳王”,但仔细分析,情况又有不同。概而言之,可分三类:第一类1至5条,郑玄无笺,王基驳王而非依郑;第二类6至13条,郑玄有笺,王基依郑而驳王;第三类第15条,郑玄有笺,王肃申郑且又驳郑,王基申王而异郑。此外,第14条,郑玄、王肃、王基三说近似。

第一,郑玄无笺,王基驳王而非依郑。如《国风·周南》“采采芣苡”条,《毛传》曰:“芣苡,马舄。马舄,车前也,宜怀任焉。”王肃引《周书·王会》云:“芣苡如李,出于西戎。”王基驳曰:“《王会》所记杂物奇兽,皆四夷远国各赍土地异物以为贡贽,非《周南》妇人所得采。是芣苡为马舄之草,非西戎之木也。”[3]51肃认为芣苡是木,状如李树,产于西戎。基以为《王会》所载之芣苡乃四夷远国之异物,不可能为周南之地妇人所得采,此之芣苡是为马舄。较之二说,王肃泥于古籍,未加详考,王基说较善。如《尔雅》曰:“芣苡,马舄。马舄,车前。”[4]261故后世许多学者多从王基说。《正义》引《韩诗》云:“直曰车前,瞿曰芣苡。”考《韩诗》和《毛传》解释相同,都认为是车前。朱熹《诗集传》云:“芣苡,车前也。大叶长穗,好生道旁。”[5]7他们的解释都和韩、毛相同。马瑞辰《毛诗传笺通释》曰:“然据《诗》言‘掇之’、‘捋之’,皆宜指取子而言,则《毛传》之说当矣。”[6]59

第二,郑玄有笺,王基依郑而驳王。如《齐风·著》“俟我于著乎,而充耳以素乎而”条,郑笺曰:“我视君子则以素为充耳。谓所以悬瑱者或名为紞,织之,人君五色,臣则三色而已。”王肃曰:“王后织玄紞。天子之玄紞,一玄而已,何云具五色乎?”王基驳曰:“紞,今之绦,岂有一色之绦?色不杂,不成为绦。王后织玄紞者,举夫色尊者言之耳。”郑玄认为,紞是悬挂瑱之丝绳,君子素色,君五色,臣三色。王肃则认为,天子所悬挂之紞,只是一种黑色。而王基则认为,紞即今之丝绦,有多种色彩,所谓“王后织玄紞”,只是强调玄色为尊而已,非止一种玄色。显然,基之所释乃申述郑笺之义。然对郑玄、王基之说,后人多有异议。胡承珙《毛诗后笺》云:“王基云:‘紞,今之绦,色不杂,不成为绦’,夫绦既杂色,织成何以独先见素?《正义》谓取其韵句,殊为无理,故当从毛。”[7]448秦蕙田《五礼通考》引《陈氏礼书》曰:“郑氏以素为素紞,青为青紞,黄为黄紞,人君五色,人臣三色……其织玄紞则一矣,未闻有五色三色之别也。又紞所以垂充耳,而充耳不在紞,为紞为充耳非也。”[8]30但今人则谓郑笺有据,如高亨《诗经今注》即取郑说。

第三,郑玄有笺,王肃申郑且又驳郑,而王基申王而异郑。如《小雅·钟鼓》“鼓锺将将,淮水汤汤,忧心且伤”条,《毛传》曰:“幽王用乐,不与德比,会诸侯于淮上,鼓其淫乐,以示诸侯。贤者为之忧伤。”郑笺云:“为之忧伤者,嘉乐不野合,牺、象不出门。今乃于淮水之上,作先王之乐,失礼尤甚。”王肃云:“凡作乐而非所,则谓之淫。淫,过也。幽王既用乐不与德比,又鼓之于淮上,所谓过也。桑间濮上,亡国之音,非徒过而已。”王基驳曰:“所谓淫乐者,谓郑、卫桑间濮上之音,师延所作新声之属。”诸家争论焦点乃在“淫乐”。《毛传》强调幽王失德,会诸侯却奏先王之乐,故贤者伤之。郑笺申述毛义,认为“嘉乐不野合,牺象不出门”,因为“牺、象,飨礼牺尊、象尊也。嘉乐,钟鼓之乐。”[9]1587牺、象是盛酒之器,古代六尊之一;钟鼓之乐是宫廷、庙堂的音乐或乐舞,这类酒器和乐舞只可用之宫廷、庙堂,不能有丝毫的僭越。今幽王奏之淮水之上,故曰“失礼尤甚”。毛传、郑笺所谓“淫乐”者,非乐之淫,乃奏乐失礼也。王肃谓“作乐而非所,则谓之淫”,其义同郑笺。然而肃又认为幽王所奏者,乃桑间濮上之乐,岂止是失其礼,而是亡国之音耳。《汉书·礼乐志》云:“桑间、濮上,郑、卫、宋、赵之声并出,内则致疾损寿,外则乱政伤民。”[10]1042王基基本赞成王肃说,认为这种淫乐就是后人常说的“新声”,这与郑玄“钟鼓之乐”的观点可谓风牛马不相及。可见,王基并非完全是“依郑驳王”。

必须说明的是,王肃也并非一味驳郑,因此,郑笺与王肃、王基也有一致之处。如《周南·汝坟》“鲂鱼赪尾,王室如燬。虽则如毁,父母孔迩”条,郑笺:“君子仕于乱世,其颜色瘦病,如鱼劳则尾赤。所以然者,畏王室之酷烈。是时纣存。”王肃云:“当纣之时,大夫行役。”王基云:“《汝坟》之大夫久而不归。”三人都认为君子生于乱世,王室无道,“行役”“久而不归”。后来,胡承珙《毛诗后笺》引刘向《列女传》曰:“家贫亲老,不择官而仕,亲操井臼,不择妻而娶;生于乱世不得道理,而迫于暴掠不得行义,然而仕者,为父母在故也。乃作诗曰:‘鲂鱼赪尾,王室如燬。虽则如毁,父母孔迩。’盖不得已也。”[7]58

以上分析可以看出,王基虽以“驳王申郑”为基本倾向,但也并非完全恪守门户,盲目申郑而驳王,而是异者不得不异,同者不得不同。其学术态度是比较谨慎的。

三、《毛诗驳》的解经方法

在魏晋《诗经》学的研究史上,出现驳、难、奏议、异同评等多种新的体式。《毛诗驳》就是这种新的体式之一,其体例正如马国翰所说:“斯编先列两家,次及驳语,既资循览,亦本书体例应如是也。”[1]579《毛诗驳》不仅以新的体式以解《诗》,其解《诗》方法亦间有可取之处。从《正义》所引《毛诗驳》的材料来看,王基除了少数直接说理、表明自己的观点以外,主要采用的或是以礼证诗、以史证诗,或是以诗证诗、诗史互证的方法。

第一,以礼证诗。王基是郑玄的高足,而郑玄是礼学的集大成者,故王基在申郑驳王的过程中,常常依据礼制进行判断。如《大雅·棫朴》“济济辟王,左右奉璋”条,郑笺云:“璋,璋瓒也。祭祀之礼,王祼以圭瓒,诸臣助之,亚祼以璋瓒。”认为圭瓒、璋瓒都是祼器。王肃云:“本有圭瓒者,以圭为柄,谓之圭瓒。未有名璋瓒为璋者。”否认有璋瓒。王基援《礼》推之,申述郑玄,认为“《郊特牲》曰‘灌以圭璋’,与此云‘奉璋峨峨’,皆有明文,故知璋为璋瓒矣。”引用《礼记·郊特牲》为据,可谓持之有故。

第二,以史证诗。由于《诗经》年代久远,歧义纷出。王基常据史实考证诗义。如《大雅·大明》“造舟为梁,不显其光”条,王肃云:“造舟为梁,然后可以显著其光辉。明文王之圣德,于是可以王也。”王基云:“自殷以前质略,未有造、维、方、特之差。周公制礼,因文王敬大姒,重初昏,行造舟,遂即制之以为天子礼,著尊卑之差,记以为后世法。”王肃从德治的角度论述“造舟”的必要性,而王基从历史的角度考察,认为殷代以前不重视礼制,所以制舟没有差别,至周公制礼之后,才有了造舟、维舟、方舟、特舟的尊卑等级的差别。这种以史证诗的方法在《毛诗驳》里运用得很多,例多不赘。

第三,以诗证诗。《毛诗驳》常直接引用《诗经》作为内证。如《鄘风·干旄》之“素丝组之,良马五之”条,王肃云:“古者一辕之车驾三马则五辔,其大夫皆一辕车。夏后氏驾两谓之丽,殷益以一騑谓之骖。周人又益一騑谓之驷。本从一骖而来,亦谓之骖。”王基曰:“《商颂》曰:‘约軧错衡,八鸾锵锵。’是则殷驾四,不驾三也。”王肃指出古人只有骖,驷是从骖演变而来,王基引用《商颂》,证明古人驾四不驾三。虽然,王基之说,后人亦有异议,如胡承珙说:“《说文》:‘骈,驾二马也’,‘骖,驾三马也’……疑古必有驾三之制……驾三古制由来已久。”[7]269但这种以诗证诗的方法无疑是正确的。

第四,诗史互证。王基论诗,有些条目,既引史证,亦引诗证,诗史互证,更增加释义的可信度。如《小雅·六月》“侵镐及方,至于泾阳”条,王肃以为镐是镐京,而非地名。王基曰:“据下章云‘来归自镐,我行永久’,言吉甫自镐来归。犹《春秋》‘公至自晋’、‘公至自楚’,亦从晋、楚归来也。故刘向曰:‘千里之镐,犹以为远。’镐去京师千里,长安、洛阳代为帝都,而济阴有长安乡,汉有洛阳县,此皆与京师同名者也。”王基既引《诗经》又引《春秋》,证明镐是地名而非镐京。证之以诗,考之以史,使是非立判。

王基申郑驳王,主要运用上述四种方法,但亦有依据事理直接作出判断。如《小雅·节南山》“不自为政,卒劳百姓”条,郑笺:“卒,终也。昊天不自出政教,则终穷苦百姓。欲使昊天出《图》、《书》有所授命,民乃得安。”王肃曰:“礼,人臣不显谏”。王基驳曰:“臣子不显谏者,谓君父失德尚微,先将顺风喻。若乃暴乱,将至危殆,当披露下情,伏死而谏焉。待风议而已哉!”王基反对王肃的所谓“礼,人臣不显谏”之说,认为当国家危难时,为人臣者就应该上达下情,以谏君主。因此,他推崇“披露下情,伏死而谏”式的劝谏行为,这就是以为臣之理加以直接判断。

从以上所论可以看出,虽然王基论《诗》的结论很难说都是正确的,但他所采用的上述四种解诗方法,客观地说,还是比较科学的。王基的这种学术研究方法也多为后世研究经学的人采用。

四、《毛诗驳》解经之失

以上所论可见,《毛诗驳》在申驳过程中,方法比较科学,观点时有出新。然而此书的不足之处也显而易见:或以谶纬之说而驳王肃,或对史籍失之详考而造成申驳失当。

王基《诗》学直接继承了郑学,虽然是以古文经学为根底,却又时取今文经学的谶纬之说,因而造成理解的偏差。如《大雅·生民》所载的关于后稷的出生问题,郑玄、王肃的解释绝然不同。郑玄受纬书的影响,主张感生说,其说源于神道设教;而王肃采取了古文学派《毛传》的说法,从历史的角度进行阐释,“帝喾有四妃。上妃姜嫄生后稷,次妃简狄生契,次妃陈锋生帝尧,次妃诹訾生帝挚。……帝喾崩后十月而后稷生,盖遗腹子也。”针对感天帝而生的说法,王肃又曰:“稷契之兴,自以积德累功于民事,不以大迹与燕卵也。且不夫而育,乃载籍之所以为妖,宗周之所丧灭。”然王基斥之曰:“不夫而育,载籍之所以为妖,宗周之所丧灭。诚如肃言,神灵尚能令二龙生妖女以灭幽王,天帝反当不能以精气育圣子以兴帝王也?此适所以明有感生之事,非所以为难。肃信二龙实生褒姒,不信天帝能生后稷,是谓上帝但能作妖,不能为嘉祥。长于为恶,短于为善,肃之乖戾,此尤甚焉。”因为后稷“积德累功于民事”,不应有此妖妄之说,虽论据不足,其意却也可取。然而王基拘泥于郑玄所引之谶纬学说,以驳王肃,显然是臆说多于实证。

《毛诗驳》虽主要采用以史证诗或诗史互证的方法,但由于对史籍失之详考,也造成部分释义的偏差。如《大雅·公刘》“笃公刘,匪居匪康”条,王肃云:“公,号也。刘,名也。”而王基则曰:“公刘,字也。”又云:“周人以讳事神,王者祫百世。召公大贤,出自姬姓,称扬先祖。盛德之君而举其名,不亦远于礼乎?”王基虽引史以证诗,但后人却认为,王基之说并不准确。如,陆德明《经典释文》引《尚书大传》云:“公,爵;刘,名也。”孔颖达《正义》亦云:“计虞、夏之时,世代尚质,名字之别,难得而知。《世本》、《史记》不应皆没其名而尽书其字,以之为名,未必非矣。郑以姜嫄为名,诗人亦得称之,何独公刘不可言其名也?周人自以讳事神,于时未有讳法。祫祭之及群公,未能重于先妣,何当许姜嫄而怪公刘?王基虽述郑,未必然也。王肃以公为号,犹可焉。何则?后稷至于大王,十有馀世,唯三人称公,何故三君特以公号,岂馀君不为公也?若为名单而以公配,则古公、祖绀者,复二名而加公矣。”[3]111可见,王基虽是以史证诗,但由于缺乏对史料的综合分析,便出现隅照之失。比较而言,王肃的解释更符合情理。

《毛诗驳》也有少数“依郑驳王”的释义,恰恰背离了史实。如《诗经·小雅》“十月之交,朔月辛卯。日有食之,亦孔之丑”条,毛序云刺幽王,郑笺谓刺厉王,其笺云:“周之十月,夏之八月也。八月朔日,日月交会而日食。”而王肃申述毛序曰:“四篇正刺幽王。”王基驳曰:“以历校之,自共和以来,当幽王,世无周十月夏八月辛卯交会,欲以此会为共和之前。”王基虽以史证诗,申述郑说,但后人认为并不合《诗》义。胡承珙云:“王肃、皇甫谧申毛之说,佚而不存。后儒既据《大衍义》虞劆之说,推得幽王六年辛卯朔人食限,此系实,确有可凭,则此诗之为幽王已无疑义。”[1]965胡氏认为“刺幽王”之说于典有据,而王基的观点则可能违背了历史事实,颇值商榷。

概括言之,王基《毛诗驳》,基本倾向是“依郑驳王”,主观上是为了在“郑王之争”中守住郑学的营垒,维护郑学的地位,但在客观上却促进了魏晋南北朝经学的多元化发展。唐代经学的整合统一,从学术上说,就是以魏晋南北朝经学多元化为基础的。因此,王基的《诗》学研究,在经学发展史上应该有独立的地位。

[1] (清)马国翰.玉函山房辑佚书(一)[Z].扬州:广陵书社,2005.

[2] 黄焯.经典释文汇校[M].北京:中华书局,2006.

[3] (东汉)郑玄,笺.(唐)孔颖达,疏.毛诗正义[M].北京:北京大学出版社,1999.

[4] (晋)郭璞,注.(宋)邢昺,疏.尔雅注疏[M].北京:北京大学出版社,1999.

[5] (宋)朱熹.诗集传[M].南京:凤凰出版社,2007.

[6] (清)马瑞辰.毛诗传笺通释[M].北京:中华书局,1989.

[7] (清)胡承珙.毛诗后笺[M].合肥:黄山书社,1999.

[8] (清)秦蕙田.五礼通考(卷六十七)[M].江苏书局重刊,光绪六年(1880).

[9] (晋)杜预,注.(唐)孔颖达,疏.春秋左传正义[M].北京:北京大学出版社,1999.

[10] (东汉)班固,等.汉书·礼乐志二(卷二十二)[M].北京:中华书局,1964.

Approving Zheng Xuan against Wang Su on the Arguments of Maoshi Refutation Written by Wang Ji

LIU Yunhao, CHENG Ping

( School of Literature, Anhui Normal University, Wuhu, Anhui 241003, China )

Wang Ji was a famous scholar in studyingBook of Songsduring Wei and Jin Dynasties. The bookMaoshi Refutationis one of his representatives. As a result of this book’s disappearing, the academic circles’ study on the book is not satisfactory. Based on related information and detailed research on the relationship between this book and that written by Zheng Xuan and Wang Su, it is concluded that approving Zheng Xuan against Wang Su is the basic academic tendency ofMaoshi Refutationand proving poem with history as well as mutual prove between poem and history is Wang Ji’s basic academic method. However, using some untenable arguments to expain poems and lacking detailed investigation to the related history records lead to inadequacy in counterarguing some points about poems.

Zheng Xuan, Wang Su, Wang Ji,Book of Songs,Maoshi Refutation

K235

A

1673-9639 (2014) 06-0003-06

(责任编辑 白俊骞)

(责任校对 郭玲珍)

2014-09-05

本文系国家社会科学基金项目“魏晋经学与诗学关系研究”(08BZW032)成果之一。

刘运好(1955-),男,安徽六安人,安徽师范大学文学院二级教授、博士生导师。程 平(1971-),男,湖北京山人,文学博士,武汉工程大学讲师。