不同免疫方法治疗变应性鼻炎的疗效分析

2014-04-23郭丽君湖北中医药高等专科学校五官科教研室湖北荆州434020

郭丽君(湖北中医药高等专科学校五官科教研室,湖北 荆州 434020)

变应性鼻炎是一种常见病,全球发病率有增高趋势,免疫治疗是变应性鼻炎治疗的主要措施之一,也是唯一的对因治疗。免疫治疗方法有皮下注射和舌下含服两种,作者对2009年8月至2012年8月门诊就治、因螨尘引起的常年性变应性鼻炎患者,分别采用皮下注射和舌下含服进行脱敏治疗,观察并分析其中能坚持治疗达1年的93例患者的疗效和不良反应。

1 对象与方法

1.1 对象

病例均为粉尘螨和屋尘螨过敏患者,有鼻塞、鼻痒、鼻涕、喷嚏中至少3项症状,局部检查有鼻黏膜肿胀,皮肤点刺试验(SPT)等于或大于组胺风团1/2(++),均符合常年性变应性鼻炎的诊断标准[1]。92例患者中男性52例,女性40例,年龄4~55(30.6±4.5)岁;病程2~31(5.61±4.28)年;合并有哮喘病史者4例,荨麻疹者史3例,家族变应性鼻炎史16例,家族其他过敏史7例。按就诊单双顺序和自愿原则,将患者随机分为皮下注射脱敏组(注射组)和舌下含服脱敏组(含服组),每组均为46例。两组患者性别、年龄例数比率、病程及过敏病史差异均无统计学意义(P>0.05)。

1.2 治疗方法

免疫治疗:注射组采用阿罗格长效混合变应原屋尘螨(50%)和粉尘螨(50%)皮下注射。①治疗阶段初期:药液浓度从0级开始逐渐递增为1级、2级、3级浓度,每种浓度每次注射剂量由0.05ml开始,逐渐递增至0.1、0.2、0.4、0.6、0.8ml,这一阶段每周1次,总共注射24次。②维持阶段:以3级浓度0.8ml/次注射,注射频率依次延长为每2周1次、每4周1次、每6周1次、每8周1次,每个注射频率4~5次。

含服组采用舌下含服由浙江我武生物科技公司生产的畅迪粉尘螨滴剂,1~5号蛋白浓度依次为1、10、100、333、1000μg/ml。剂量递增期为第1~3周,分别使用1、2、3号,每周7d,使用量依次为l、2、3、4、6、8、10滴。方法为:将粉尘螨滴剂滴于舌下,含1~3min后吞咽,每日1次,晨起或睡前用药。从第4周起为维持量期,4~14岁用4号,每日1次,每次3滴,14岁以上用5号为维持量,每日1次,每次2滴。

两组均采用次糠酸莫米松鼻喷剂喷鼻:第1周晨起和临睡前两鼻各一喷,1周后减量为晨起两鼻各一喷。大约2个月左右停用。

1.3 疗效判断及不良反应

所有患者均以坚持治疗1年为疗效界线。按照变应性鼻炎疗效判定标准[1],对患者免疫治疗前和治疗1年后分别进行症状和体征评分,以评分状况判断疗效。

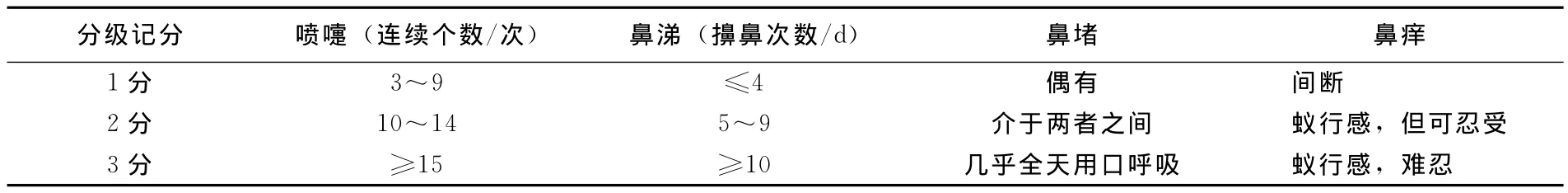

1.3.1 症状分级 见表1。

表1 症状分级记分标准

1.3.2 体征分级 下鼻甲与鼻底、鼻中隔紧靠,见不到中鼻甲,或中鼻甲粘膜息肉样变、息肉形成,记录为3分;下鼻甲与鼻中隔(或鼻底)紧靠,下鼻甲与鼻底(或鼻中隔)之间尚有小缝隙,记录为2分;下鼻甲轻度肿胀,鼻中隔、中鼻甲尚可见,记录为1分。

1.3.3 判断方法 改善百分率(%)=[(治疗前总分一治疗后总分)/治疗前总分]×100%。≥51%为显效,50%~21%为有效,≤20%为无效。以显效加有效病例计算有效率。

1.3.4 免疫治疗不良反应观察 包括局部和全身性不良反应。

1.4 统计学分析

2 结果

2.1 两组治疗总有效率比较

两组治疗1年后总有效率相当,差异无统计学意义(P>0.05),见表2。

表2 含服组和注射组疗效比较

2.2 两组不同年龄患者的疗效比较

含服组年龄在4~14岁的患者,其疗效明显好于>14岁的患者,差异有统计学意义(P<0.05)。注射组4~14岁和>14岁的患者,其疗效的差异无统计学意义(P>0.05),见表3。

表3 两组不同年龄患者的疗效比较

2.3 两组不良反应比较

注射组出现局部风团11例,手心足心发痒、全身荨麻疹、咽部不适、夜间咳嗽、哮喘发作、血压下降各2例;含服组出现局部风团7例、手心足心发痒2例,全身荨麻疹、口唇红肿水疱、咽部不适、夜间咳嗽各1例。注射组不良反应发生率(50.0%)明显高于含服组(30.4%),差异有统计学意义(P<0.05)。

3 讨论

临床研究证实尘螨是我国变应性鼻炎的主要致敏原[2]。特异性免疫治疗是目前唯一可以改变变态反应性疾病自然进程的治疗方法[3]。由于常年性变应性鼻炎的致敏变应原大多为常年存在的吸入性致敏物,很难避免,故特异性免疫治疗尤其重要。特异性免疫治疗是通过用反复和递增变应原剂量的方法注射特异性变应原,提高人体对致敏变应原的耐受能力,达到再次暴露于致敏变应原后不再发病或虽发病但其症状却明显减轻的目的。

免疫治疗重要机制之一是过敏因子抑制理论:在人体淋巴细胞中存在一种被称为过敏抑制因子的淋巴因子,当接受特异性免疫治疗后,可使特异性过敏抑制因子激活,从而抑制特异性的IgE产生,当IgE下降到过敏反应阈以下时,即可失去过敏发生的作用。也有研究认为特应性个体吸入变应原后,鼻黏膜局部CD4+T淋巴细胞受到刺激,大量分化成为Th2,后者通过细胞间黏附分子的表达有利于肥大细胞、嗜碱性粒细胞、T淋巴细胞、嗜酸性粒细胞等多种细胞向鼻黏膜迁移、黏附,有利于大量特异性IgE结合在肥大细胞、嗜碱性粒细胞膜上,使鼻黏膜处于致敏状态。当再次相应变应原吸入鼻腔时便与肥大细胞、嗜碱性粒细胞膜上的特异性IgE反应,引起组胺为主的多种介质释放而发病。免疫治疗机制可能就是通过抑制Th2型细胞因子的产生而达到治疗效果[1]。

免疫治疗最主要的优势在于可以明显减轻患者的临床症状,降低对药物的需求,同时免疫治疗可以潜在干预疾病的自然进程,阻止疾病进一步加重。

免疫治疗亦有不良反应。本组资料显示,注射组不良反应发生率明显多于含服组(P<0.05),尽管不良反应大多数经处理恢复,但仍给患者带来不少痛苦。不良反应中两组均以局部出现风团为最多,根据风团大小判断标准[4],注射组11例风团中9例为大风团,含服组7例风团均为小风团。从本组资料发现,舌下含服免疫总疗效与注射组相当,但舌下含服治疗方便、疗程较短(2年)、不良反应少。Gidaro等[5]关于安全性的荟萃分析研究结果显示:在1200多名患者、24万余次的含服次数中无1例严重不良反应发生。从本组资料还发现,含服组4~14岁年龄疗效明显好于14岁以上患者(P<0.05),故4~14岁年龄患者含服法应作为首选治疗方法。由于注射组年龄大小与治疗效果无明显关系,而且14岁以上患者注射组有效率好于含服组,故14岁以上患者应以注射免疫治疗方法为好,若不良反应过多,或不良反应严重则应选用舌下含服治疗。由于本组只收集了1年资料,待全部疗程结束后,疗效还有无变化,尚需进一步跟踪随访观察。

[1]田勇泉.耳鼻咽喉头颈外科学 [M].6版.北京:人民卫生出版社,2006:71-76.

[2]戴梦源,陶泽璋,陈晨.舌下含服粉尘螨滴剂治疗变应性鼻炎效果的Meta分析 [J].中国医药导报,2013,10(21):41-43.

[3]Bousquet J,Khaltaev N,Cruz AA,et al.Allergic rhinitis and its impact on asthma [J].Allergy,2008,56(4):193.

[4]胡银亚,鲁杰,陈建强,等.长效变应原制剂脱敏治疗变应性鼻炎的疗效观察 [J].现代实用医学,2010,22(2):181-182.

[5]Gidaro GB,Marcucci F,Sensiw L,et al.The safety of sublingual-swallow immunotherapy:an anylysis of published studies[J].Clin Exp Allergy,2005,35:565-567.

[编辑] 刘阳