岱庙、东岳庙会用乐的相关问题

2013-08-15项阳

项 阳

(中国艺术研究院,北京 100029)

几年前,北京市相关单位向我咨询东岳庙用乐问题,引发我的关注与思考。东岳当指泰山,岱庙是泰山主庙,但东岳庙是全国性的存在,其祭祀是国家制度下所为还是仅为民间信仰的意义?我们以为应该是传统国家祭祀演化为当下民间礼俗,无论是礼制还是礼俗其祭祀用乐的确有着一定的相通一致性意义。

国家小祀类型的东岳庙祭祀用乐

始自周公的国家祭祀体系中,所谓天神、地祇、山川、四望、先妣、先考之祭为“国之大事”中的祭祀行为,在国家祭祀仪式中对应有“六代乐舞”(又称“六乐”),这是在国家最高礼制仪式中属特定时间、地点和承祀对象的用乐行为,《周礼·春官·大宗伯》记述明确。孔夫子谓“尽善尽美”的虞舜之乐舞《大韶》最早以祭祀山川为用,由此进入两周“乐经”系列,成为国之大事中专用的经典性乐舞之一①。虽然在其时没有明确所祭所祀为哪座山,但将山川列为国家最高祭祀之一当无疑问。秦始皇封禅泰山,其后历代王朝将泰山定位为“五岳之尊”,历代皇帝多有登临泰山,如此奠定其国山地位。

祭祀为吉礼。国家吉礼必有仪式,以显庄重神圣;仪式中必有乐,所谓“礼乐相须以为用,礼非乐不行,乐非礼不举”②。泰山祭祀成为常式,这就是当年泰山太守应劭在《风俗通》中记写“岱宗庙”后世不断重建的原因。明清时代东岳庙祭祀属于国家小祀范畴,而国家部分中祀以及国家小祀为“通祀”或称“群祀”,即宫廷和各地官府都要实施。多种地方志书记载以及当下各地多有东岳庙存在彰显了国家意义。

《太常续考》“大祀源流事宜”载:“祀有三,曰大祀、曰中祀、曰小祀。大祀曰:天地、宗庙、社稷、陵寝;中祀曰:朝日、夕月、太岁、帝王、先师、先农、旗纛;小祀曰:后妃嫔、太子王妃、公主及夫人,曰三皇、曰先医、曰五祀、曰司火、曰都城隍、曰东岳、曰京仓、曰启圣公、曰汉寿亭侯、曰文丞相、曰姚少师、曰北极佑圣真君、曰金阙玉阙真君、曰司牲。”③

《大清会典》:“凡祀分三等:圜丘、方泽、祈谷、雩祀、太庙、社稷为大祀;日、月、前代帝王、先师孔子、先农、先蚕、天神、地祇、太岁为中祀;先医、关帝、火神、北极佑圣真君、东岳、都城隍、黑龙潭、玉泉山等庙,礮神、司土、司工、窑神、仓神、门神、贤良祠、昭忠祠、双忠祠……为群祀。”④

明代国家小祀对象在清代有所增删,但先医、都城隍、关帝、东岳之祀至少数百年间一仍贯之。我在《小祀乐用教坊,明代吉礼用乐新类型》⑤一文中论证了小祀以教坊乐类下鼓吹乐类型为主导,各级官府中都有官属乐人承载鼓吹乐。地方官府必须实施这些国家祭祀仪式,仪式用乐以为定式。

岱庙之祀用乐因其为泰山主庙用乐分为两层,一是常祀,由府、州衙前乐人承应;二是因皇帝到来,由太常寺引领宫中乐人承应。

皇上东巡致祭泰山,应遵康熙二十三年之礼举行,惟是致祭方岳向未用乐,谨按周礼大司乐,奏《蕤宾歌》、函锺舞大夏以祭山川,是山川之祭自古用乐,今特举盛典秩于岱宗,请用《中和韶乐》,令儒臣增撰乐章,令太常寺协律郎率乐生豫习备用,十三年二月壬午至于泰安。⑥

这是乾隆皇帝致祭泰山之时的用乐,所用《中和韶乐》为清代宫廷中之“国乐”(《隋书》首现“国乐以雅为称”,所以为雅乐——国乐)。既然是为《中和韶乐》,其乐队组合当然应该是“金石以动之,丝竹以行之”的乐悬领衔类型。地方官府中该类型的乐队组合主要用乐“文庙祭礼乐”,而这里是太常寺协律郎率乐生演奏,应该是由宫中雅乐乐队为之。应该明确的是,这种乐队的使用所对应的是皇帝致祭,并非是地方官府常祀以为用者。从上文以及多种文献可以看出,国家制度规定山川之祭,清代初期皇帝亲历、诸王致祭也不用雅乐,而是用鼓吹类型的“大乐”⑦。从岱庙壁画显现用乐基本为鼓吹乐类型来看,东岳庙常祀应以国家小祀来认知。但鼓吹乐组合对应的“大乐”应为东岳庙祭祀仪式用乐的主体,国家礼制规定如此,东岳庙作为小祀类型概莫能外。泰山岱庙藏谱18本,以工尺谱记写,去其重者应为10本。所载曲目与明、清雅乐毫无关联,用于岱庙、郡庙、玉皇顶、遥参亭等,是以各地官府中礼仪用乐为主导、鼓吹乐类下乐曲形态。

岱庙藏谱多个抄本称《玉音仙范》、有“关西”字样,所用名称有道教意味,应考虑明代宫廷国家礼乐承载群体中有道士生员。换言之,在明代某一个时段,道士承载了宫廷中国家礼乐的演奏,这有可能是道观承继国家礼仪用乐的意义。永乐皇帝将世俗社会主流用乐的曲牌赐予佛教、道教填撰相关内容以用。佛教所用357个曲牌以成《世尊、如来、菩萨、尊者名称歌曲》⑧,道教所用则见于《大明御制玄教乐章》⑨。世俗社会为主流乐曲发放了通行证,此后这两种宗教所用相当数量的乐曲与世俗社会相通。

泰安在金大定二十二年(1182)由军升为州,在雍正末年(1735)升州为府,归属山东布政司,数百年间都是为高级别官府所在。在这种意义上认知岱庙藏谱,虽然乐谱现藏岱庙,其实是其时地方官府官属乐人承载礼仪用乐和祭祀场合用乐的凝聚。换言之,这既涵盖官衙中乐人们为道路、仪仗或称本品鼓吹执事应差所用乐曲,也是国家规定地方官府中礼制仪式(吉嘉军宾凶)和礼制场合用乐的承载,当然涵盖岱庙之祀。多种乐曲抄本均可显现这些特征。

对岱庙藏谱内涵的把握

岱庙藏谱,谱本标注年代最早为同治六年(1867),最晚为民国初期(亦有一些谱本未标年代),最早距今不过150年。其抄写和学习地多为郡庙、岱庙、玉皇顶、遥参亭,既与官府相关(郡庙——城隍庙,与岱庙毗邻),亦与泰山渊源。对泰山岱庙藏谱,学界主要研究者有中国音乐学院何昌林教授、泰安市群艺馆的须旅老师(后调入厦门大学)以及中国艺术研究院研究生院的逯凤华(现在济宁学院)。何教授有《宋代俗字谱式的再次发现——泰山岱庙乐谱,〈玉音仙范〉》⑩一文,主要从谱式方面以行把握;须旅老师在1986年发表了《对岱庙藏谱的译解及探讨》⑪,2011年将多年心血研究成果出版专著⑫,为岱庙藏谱当下最为深入的本体研究。逯凤华以《泰山岱庙藏谱研究》⑬为题做学位论文(2005—2008),在此期间由于须旅老师的研究多未发表,因此更多是借助于学界既有研究对谱本进行把握。对于岱庙藏谱,须旅老师书中认定除馆藏《五知斋琴谱》和《纳书楹曲谱》外,鼓吹所用的乐曲手抄本计14本,不重复者为9本;逯凤华于2006年在岱庙博物馆相关人士大力协助下找到鼓吹乐曲谱手抄本18本,不重复者为10本。刊曲目最多的《玉音仙范》(带目录本,50首曲目中曲名不重复者为40首,其中《小青羊》、《闹五更》、《打枣歌》、《催云飞》、《太平歌》、《小香柳娘》等6首为诸抄本所未载)本须旅老师书中阙如。由此,逯凤华研究所依版本是当下所见最全者。18本曲谱中13本写有“玉音仙范”字样,在不重复的10本乐谱中,有8本为曲牌联缀而成的套曲,两本为只曲汇集。所有抄本曲牌计100余首:

《貂蝉拜月》、《大闪门》、《报子令吹南碟落》、《锁南皮》、《急三枪》、《尾声》、《靠凡柳戏》、《清江引》、《战板》、《七调迎仙客》、《云锣清吹后节》、《上字调清吹》、《鱼郎追舟吹风雨送战板》、《武三思斩妖》、《步步娇》、《折桂令》、《雁儿落》、《江儿水》、《下江南》、《园林好》、《侥侥令》、《沽美酒》、《前腔》、《过战赶船》、《雅一调靠凡清吹》、《关西》、《西楼托梦》、《朝天子》、《三义节》、《醉酒》、《葵花园》、《柒兄弟》、《归本元》、《哭腔思》、《离别》、《点将》、《黄莺》、《山坡羊》、《壹江风》、《代小拜门》、《叠落金钱》、《捌板》、《捕灯蛾》、《香腮娘》、《归洞》、《桂枝香》、《罗罗》、《爆调》、《一封书》、《大青羊》、《凡四调清吹战板》、《贾平章游湖吹船引》、《四季春》、《美坛交》、《西湖景》、《沽酒村》、《接楼台》、《千里乐》、《代柳戏》、《三献香》、《拾供养》、《迎仙客》、《五供养》、《浪淘沙》、《请三宝》、《送三宝》、《粉红莲》、《水莲花》、《吉生草》、《罗江院》、《月儿高》、《大香柳娘》、《太平歌战板》、《朝阳歌》、《五圣佛》、《游仙台》、《金落锁》、《二板泰山景》、《青歌令》、《小扬州》、《大扬州》、《过桥引》、《双悲调》、《大月儿高》、《泰山景》、《大吉生草》、《爬山虎》、《刮地风》、《小青羊》、《闹五更》、《打枣歌》、《催云飞》、《太平歌》、《迎凤辇》、《小香柳娘》、《天下乐》、《万年欢》、《将军令》、《撼动山》、《太平令》、《香花会》、《豆叶黄》、《刮地风》、《滚绣球》。

抄本曲目均为器乐曲,其中的只曲与全国各地同时段存在于官府为用的主流礼仪乐曲有相当程度的一致性,显然不是青楼妓馆演唱所用,而是在礼仪场合使用的。把握住这一点,我们可对其有更为宏观的把握与认知。近年,我在承担《中国乐籍制度研究》课题研究过程中从“以乐观礼”视角发表了系列专论⑭,随着研究的深入,梳理出中国传统音乐从功能性层面上,分为礼乐与俗乐两大主导脉络。由于音声形态的特殊性意义,在没有录音等科技手段为支撑的年代,所有用乐必须有活态承载。从礼仪用乐视角看,无论是日常道路仪仗用乐,还是国家规定性的五礼用乐,涵盖了国家中祀与小祀类型中多种“群祀”,在每年不同时段频繁使用,都有官属乐人群体实时承应。在多种仪式场合使用的乐曲在全国范围内具有相通、一致性内涵(不同仪式场合为用显现差异),各地所存留手抄本乐谱有相当数量的传统曲目具有一致性。直到当下,各地有着历史上官属乐人背景、分布于全国各地的乐社和班社依然承载着一定数量的传统曲目,汇聚起来能显现传统的整体意义。

对于东岳庙仪式用乐,应该从以下几个层面进行把握。其一既要把握岱庙作为泰山主庙又要看到作为国家礼制下小祀类型的一致性意义;其二要从认知整体考量,既要看到皇帝到泰山封禅时用乐的高规格,又要看到作为东岳庙祭祀仪式用乐的制度规定性意义;其三要辨析岱庙藏谱所含道教因素;其四是以教坊乐类下的鼓吹乐类型来认知用乐的基本形态;其五要在对岱庙藏谱进行整体分析的前提下与他地官属乐人承载的礼制所用鼓吹乐曲进行比较,以把握这些乐曲在泰安乃至全国各地传统礼俗中使用的意义。总之,因为国家制度下各级地方官府、特别是高级别官府形成的先由官属乐人承载礼俗后又演化为民间礼俗,只有从各地传统音乐的活态中探求,方能够真正认知和把握中国音乐文化传统的内涵。我们特别要关注那些历史上有着官属乐人身份群体之后人所存乐谱以及乐曲活态者,如此才能把握用乐真正意义上的相通性。

东岳庙常祀当然要遵行国家小祀规制,泰安从州到府衙前乐人以及鼓吹乐队组合和相关乐曲在祭祀仪式中的使用,郡庙和岱庙等处乐谱抄本乐曲呈现出一致性。所谓郡庙者,一般指文庙、都城隍、关帝等庙。这些庙的神灵之祀不会集中于一日。国家只是笼而统之规制小祀以教坊司承应,却未明确哪些乐曲,所以,只有通过关注各地官属乐人记录使用的乐谱以及官属乐人之后人承载的乐曲方可寻求面对不同承祀对象所具有的意义。岱庙藏谱弥足珍贵,与他地多种手抄本曲谱进行对照具有典型意义。逯凤华论文揭示出中国传统礼制仪式用乐具有相当程度的一致性,她将“玉音仙范”系列谱本全部解译之后与他地所见乐谱进行比较,认为这些乐曲所承载音乐本体中心特征——律调谱器在诸多层面上具有全国相通一致性的意义。

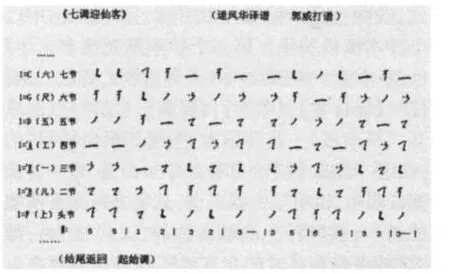

比如,何昌林先生认定岱庙藏谱中的俗字谱上溯可与宋代《白石道人歌曲》所用相通,横向比较与西安鼓乐曲谱、山西八大套、智化寺京音乐谱一致。就这一点讲来,在近年音乐类非物质文化遗产普查中,俗字谱的应用活态多地存在。泰山岱庙藏谱使用工尺七调,明确标有《云锣清吹后代七调迎仙客》者。这种一曲七调循环、更具器乐曲意义的套曲现象也不孤立,我们看到李来璋先生揭示吉林鼓吹乐、广东潮汕地区都存有这种活态⑮,河北霸州胜芳镇多个音乐会社以及北京房山北窖村所藏乐谱和传承活态都可显现七调存在的广泛性意义⑯。《迎仙客》曲牌更是在全国各地均有之。再者,李来璋先生20世纪80年代揭示“借字”这一转调的理念,学界多以为这是东北鼓吹乐之特色,其实,岱庙藏谱中的靠凡等调与借字是一种手法,结合近年多地的考察辨析,借字也是一种全国现象,绝非仅限东北所有。总之,对中国传统音乐文化内涵进行揭示,从一时一地起步,只有全面考察后方现整体意义。

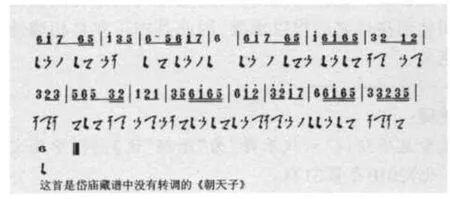

从乐曲上看更是能够说明礼仪用乐的普适性。岱庙藏谱相当数量的乐曲都是全国性普遍存在。逯凤华解译和辨析《朝天子》的多个版本更是显现出该曲全国范围内广泛存在的一致性⑰(见谱例1、2、3、4、5),可视为国家制度下的整体存在。

谱例1:《御制律吕正义后编》中导迎大乐《朝天子》

谱例2:《御制律吕正义后编》中导迎大乐《朝天子》译谱(张咏春译谱)

谱例3:《岱庙藏谱》中《朝天子》之一(逯凤华译谱)

谱例4:《岱庙藏谱》中《朝天子》之二(逯凤华译谱)

谱例5:《岱庙藏谱》中《七调迎仙客》(逯凤华译谱)

徐倩《胶东道乐“勾凡调”及相关研究》⑱揭示的问题在于,道教仪式也一定会接衍国家礼制仪式中的用乐。从音乐本体中心特征可以看出,崂山等地道乐中所用无论是调性还是乐曲均与当地官府用乐具有一致性,与泰山岱庙藏谱也显现众多相通性。在国家制度的体系内,各级官府主导礼制仪式用乐,必定影响社会多种仪式用乐,道教当然也不能例外。如同我们在《永乐钦赐寺庙歌曲的划时代意义》一文中所辨析的,无论佛教和道教,其仪式用乐都会受到社会主流用乐形式的影响。

国家给政策,国家有制度,地方官府当然要组织实施,而这种实施也具有全国性的意义。各级官府衙前官属乐人正是这样的承载。值得反思的是,许多研究文论由于缺失这种国家—制度—整体一致性的理念与认知,常常就事论事,难有整体把握。如果面对具体研究对象,只是对其进行描述,却不与他地多种形态相比较,也不与历史大传统接通,当然看不到其与历史文化大传统相通性和一致性的内涵。

东岳庙祭祀用乐的丰富性内涵

至少在明代东岳庙祭祀已经成为国家小祀对象,因此具有全国性的意义。国家没有像最高典礼仪式制定一套国乐——雅乐那样来为小祀对象专创乐曲,但这恰恰说明在各级地方官府中包括小祀以及多种礼仪使用的乐曲亦具有相通一致性,这些曲目既存在于岱庙藏谱之中,也会存在于各地具有官属乐人背景的班社中间,诸如河南沁阳郑王会曲谱⑲,以及《禄劝彝族土司府礼仪乐》本⑳等多种曲谱版本和当下的活态传承。从这种意义上讲,诸如纳西古乐的内涵也就值得重新认知了,从乐曲本体来看这应该是历史上土司府中所用、继而由当地乐人活态承继在仪式中所用的乐曲样态。岱庙藏谱礼仪乐曲应为只曲,套曲为用或有另外解读。

小祀用乐不仅与仪式相关,还有在仪式场合中使用者,这里就有音声形态丰富性意义。从山西晋城五聚堂碑刻、蒲县东岳庙“献戏碑”以及多种文献所见,仪式中用鼓吹,音声供养则可用多种音声技艺形式,戏曲也是小祀场合所用的。岱庙藏谱中以下几个抄本值得关注。第一个抄本是光绪十三年《玉音仙范·小管子卷四》抄本(玉皇庙靳乙斋记),由《锁南枝》、《桂枝香》、《啰啰》、《爆调》、《尾声》五曲成为一套。《锁南枝》一曲开始有“平调开板定板唱”的字样,在这一套曲中提示为唱者有30余处,每一首曲牌中都有明示,说明虽为器乐谱,其实是可用于演唱伴奏的谱本。《啰啰》一曲既为曲牌,又可视为一种声腔,这种声腔在其时的北方地区相对普遍存在。第二个抄本没有标注年代,但从抄谱者看亦与玉皇庙靳乙斋相关,似也是光绪年间抄本。曲目为《壹封书》、《大青羊》、《山坡羊》、《园林好》、《黄莺》、《尾声》。套曲从“越调开板通用”开始,标示为唱者亦有30余处。《山坡羊》“越调开板定板唱”,《园林好》“后有两小节先用小管子吹一遍再唱”,《黄莺》“越调开板定板唱三遍”,也是一个用于唱的抄本。第三个抄本同样为光绪十三年本。所选曲目为《点将》、《大闪门》、《黄莺》(唱)、《山坡羊》(唱)、《一江风》(唱)、《代小拜门》、《叠落金钱》(唱)、《捌板》、《捕灯蛾》(唱)、《香腮娘》(唱)、《步步娇》(唱)、《归洞》(唱)、《尾声》(唱)一套。每一套均有打击乐或在乐曲中间,或在曲牌连接处,或在套曲结束时使用。

以上三种抄本大致应为同期所出,曲牌配置显现差异。三个抄本同为“唱本”,这显现出其独特之处。第三抄本曲目有13首之多,标注“唱”者则为10曲。最值得关注的是《叠落金钱》一曲后面标注有“先用小管子吹一遍,后用啸子唱三遍为准,至四遍双板”的字样,如此点明了这中间何以为“唱”者。所谓“啸子”,据笔者的揣测应为类似管子或唢呐哨子含在口中以模拟人声的乐器形态,民间当下多称之为“噙子”、“迷子”、“口哨子”等,加上咔碗等形成乐器系列,常以此模拟戏中不同角色,乐队为之伴奏融为一体,这实际上是以器乐模拟人声的样态。

何以岱庙藏谱既有礼乐曲目又有戏曲曲牌连套?其实不难理解。国家礼制小祀“乐用教坊司”,教坊司用乐系统既有鼓吹大乐以为仪式需要,又有多种音声形态作为礼制和世俗场合以为用者。如同我们在各地考察中所见,庙宇之中总是戏台对着庙门或献殿(蒲县东岳庙是极好的例证,在庙门外有戏台相对,而在献殿之前与两侧还有三处戏台和戏楼),如此形成祭祀仪式中“礼乐相须以为用”,在献殿之前吹鼓手们也会演奏戏曲唱腔牌子“音声供养”,庙门对面的戏台上常常表演“官戏”,事神娱人、人神共享。这一点有多篇文章以行探讨。山西潞城贾村九天圣母庙为官府的迎神赛会之地,历史上是当地官府所辖乐户、现在是乐户后人们每年参加仪式用乐的地方。他们既参加仪式奏乐,亦在某些程序中参与多种戏曲片段,也不是直接演唱,而是用包括唢呐、管子、噙子、迷子、哨子等多种乐器模拟不同人物声腔。他们所奏声腔当地人耳熟能详,如此引起共鸣和情感的交流,而我们作为局外人很难体会到其惟妙惟肖的内涵。将这种当下活态与历史对接,可以想见当时作为主流艺术形式的戏曲用于祭祀场合以为常态的情状。

从各地佛教与道教所用宣卷的状况看,常常是将经文中的内容配以若干曲牌以咏以颂,当下在河南新密超化寺“吹歌”宣卷以及河北霸州胜芳镇南音乐会与观音堂“放焰口”中的形态均如此。整体看来,这几个所“唱”的抄本以及标示“清吹”之抄本(器乐样态共同演奏,而不刻意哪一种乐器为人声意义)都应是在祭祀场合音声供养使用的,也就是将世俗音声形态奉献在神灵面前。那些以只曲记录者应该是为礼制仪式使用的,这是礼制/礼俗仪式用乐的主体。

人们常说庙会有三大功能,所谓祭祀、物资交流和娱乐。祭祀有仪式,国家仪式用乐为教坊乐的鼓吹乐类型,国家有一整套曲目,各级官府都有官属乐人群体承载使用,这些曲目可从各地有官属乐人背景的音乐会社、班社承载加以梳理;娱乐则是事神娱人、人神共享。当国家礼制被民间礼俗接衍,这种理念就会被不断延续。近年我们在各地考察包括东岳庙在内等多种庙会,诸如祭城隍、文昌、龙王、窑神、关帝庙等,多为明清礼制中的国家小祀。为什么传统国家礼制规定性的小祀类型、多种礼仪类型以及地方志书中所见区域祭祀对象用乐相通?其实东岳庙和多种传统国家礼制的小祀用乐,以及在这种国家祭祀理念下的扩展,诸如娘娘庙、奶奶庙、九天圣母庙、玉皇庙等,多具国家小祀扩大化的意义,其用乐在主导层面还是源自对官属乐人的承载与接衍,因此具有相通性。东岳庙祭祀当下为民间祭祀,或称民间信仰、民俗范畴,但我们应该具有历史层面的把握,看到其国家祭祀归属,只有将这些综合考量,方能够整体把握传统内涵,这是传统国家礼制被民间礼俗接衍之后得以承继,因此其用乐亦具相通性意义。

注释:

①参见项阳:《“六代乐舞”为“乐经”说》,刊《中国文化》2010年第31辑。

②郑樵:《通志·卷四十九·乐略第一》,文渊阁四库全书全文电子检索版,上海人民出版社。

③《太常续考·卷一》,文渊阁四库全书全文电子检索版,上海人民出版社。

④《大清会典则例·卷七十五·礼部·祭统》,文渊阁四库全书全文电子检索版,上海人民出版社。

⑤项阳:《小祀乐用教坊,明代吉礼用乐新类型》,刊《南京艺术学院学报》2010年第3、4期。

⑥《皇朝文献通考·卷一百》,文渊阁四库全书全文电子检索版,上海人民出版社。

⑦《明集礼·卷十四》:“诸王祭本国山川则用大乐”。文渊阁四库全书全文电子检索版。

⑧参见项阳:《永乐钦赐寺庙歌曲的划时代意义》,刊《中国音乐》2009年第1期。

⑨《道藏》影印本1册616页,上海商务印书馆,民国12-15年版,张咏春制表。

⑩何昌林:《宋代俗字谱式的再次发现——泰山岱庙乐谱〈玉音仙范〉》,刊《人民音乐》1983年第2期。

⑪须旅:《对岱庙藏谱的译解及探讨》,刊《齐鲁乐苑》1986年第18期。

⑫须旅:《玉音仙范——泰山岱庙藏谱解译》,宗教文化出版社2011年版。

⑬逯凤华:《泰山岱庙藏谱研究》,中国艺术研究院研究生院硕士学位论文打印本2008年。

⑭分别为《六代乐舞为乐经说》,刊《中国文化》第31辑2010;《礼乐·雅乐·鼓吹乐之辨析》,刊《中央音乐学院学报》2010年第1期;《中国礼乐制度四阶段论纲》,刊《音乐艺术》2010年第1期;《小祀乐用教坊,明代吉礼用乐新类型》,刊《音乐与表演》2010年第3、4期;《地方官府用乐机构和在籍官属乐人承载的意义》,刊《音乐研究》2011年第1期;《以〈太常续考〉为个案的吉礼雅乐解读》,刊《黄钟》2010年第3期;《一把解读雅乐的钥匙:关于邱之稑的〈丁祭礼乐备考〉》,刊《中国音乐学》2010年第3期;《明代国家吉礼中祀教坊乐类型的相关问题》,刊《音乐研究》2012年第2期;《周公制礼作乐与礼乐、俗乐类分》,刊《中国音乐学》2013年第1期等。

⑮李来璋:《七宫还原》,刊《鉴名录》第36—53页,香港银河出版社2001年版。

⑯这些年来,我们在河北省霸州市胜芳镇考察中所见其乐谱明确记录七调,而且当下亦有乐社活态传承;在北京房山区佛子庄乡北窖村所见乐社承载曲谱亦有七调记载,中国艺术研究院研究生院周晓爽的硕士学位论文对此有专研(2011年4月打印本)。

⑰项阳、张咏春:《从〈朝天子〉管窥礼乐传统的一致性存在》,刊《中国音乐》2008年第1期。

⑱徐倩:《胶东道乐“勾凡调”及相关研究》,中国艺术研究院研究生院硕士学位论文打印本2009年。

⑲参见项阳:《关注明代王府音乐文化》,刊《音乐研究》2008年第2期。

⑳参见禄劝彝族苗族自治县民委、禄劝彝族苗族自治县文化局编:《禄劝彝族土司府礼仪乐》,云南人民出版社1993年版。