深层的文化对话①

——翻译“定向变异”现象个案透视

2012-11-07李美

李 美

(上海外国语大学新闻学院,上海200083)

深层的文化对话①

——翻译“定向变异”现象个案透视

李 美

(上海外国语大学新闻学院,上海200083)

在指出翻译中“遗传”与“变异”现象的辨证关系的同时,通过研究“定向变异”在文化因素、方言翻译以及“归化”与“异化”等方面的具体体现,进一步论证了翻译中“定向变异”操作的意义,即翻译是深层的文化对话,表面的“遗传”并不意味着翻译的成功。

遗传;变异;文化;归化;异化

几十年前,钱钟书先生转引17世纪英国人对高质量翻译乃原作“投胎转世(躯体换了一个,而精魂依然故我)”的比喻,说翻译的最高境界是“化境”。几年前,许渊冲先生受了钱先生的启发,借用现代生物工程学领域的术语“克隆”,重新阐释了译作应竭力追求的境界(许渊冲,2003:268)。这两种充满浓厚时代特色的对原作与译作关系的理解,自有不同之处,在此不多赘言,只是借题发挥,谈一谈译作与原作的“像”与“不像”,即对原作而言,译作的遗传与变异现象。

译作既然来源于原作,最大限度地保存原作的“基因”当然是它的使命和责任。行使该使命、承担该责任的译者,试图借助自己对原语和译语的操作本领,让原作通过自己这个“桥梁”走到译作的位置。从译品的产生过程来看,译文对原文的遗传——这里的“遗传”是指从形式到内容正确无遗的再现——正是译者和作者合二为一的具体表现,就像作者是用另外一种文字写自己的作品一样。

然而,那种认为一种语言里所有的词组和句子,在另一种语言里都有完全一样的对应结构的想法显然天真得近乎愚蠢。既然如此,我们就没有理由盲目追求原作基因在译作中的完全彻底的“遗传”,回避译作相对原作“过或不及”(傅雷,1984:80)的情形——或者换句话说,肯定译作“变异”的不可避免及客观性,是研究翻译规律的基本出发点,也是提高翻译质量的根本前提。

一 翻译学中的“变异”现象

生物学上的变异(辞海,1980:1910)有“遗传的变异”(又称“不定变异”,是通过遗传物质的改变,包括基因突变和染色体畸变而形成的变异)和“不遗传的变异”(也叫“定向变异”,是指仅由环境条件直接引起的变化)之分。相应地,翻译实践中的变异现象,也可以划分为这两类来区别对待。

首先是“不定变异”。误译就是不定变异最典型的表现形式。其普遍性尽人皆知,就连翻译名家也在所难免。譬如著名翻译家傅雷曾以自己在《贝姨》中的误译(原文的“蓝衣服”译作“绿衣服”)为例,指出译者本人对误译的“莫名其妙”之感,戏称之为“文字上的色盲”(傅雷,1984:81)。除了误译之外,对原文的随意篡改增删,都应划入不定变异之列。这种变异是对原文的根本否定,是原文从形式到内容的质变。

再来分析译作的“定向变异”。这种变异的起因如同生物界一样,也是环境条件所致:具体讲来,就是译作生成的环境,包括语言背景、社会文化背景等等——前者起着决定性的主导作用。

那么,是否所有的变异都是消极的呢?

正如生物界的变异推动了物种的进化一样,译作的变异现象,肯定有它积极的和必要的一面。纽马克的交际翻译(communicative translation)论,就是照顾读者需要,为读者着想的变异操作。

“桔生淮南则为桔,生于淮北则为枳,叶徒相似,其实味不同。所以然者何?水土异也。”春秋齐国人晏婴如是说。

译者作为信息的传递者,其作用主要是向读者传递原作者的意旨。译者在翻译中对于原作者意旨的传递往往是因人而异的——其所以然异,最不容忽视的原因,恐怕要归因于译者母语的不同。下面,我们就从修辞翻译的角度,通过剖析《红楼梦》两个译本表达方式的不同,透视并追溯翻译中“定向变异”的现象和本质。

二 翻译“定向变异”现象个案分析

(一)文化因素

翻译要克服的不仅仅是语言的障碍,更要克服文化的障碍,这一点在以跨文化交际为特征的翻译学领域已达成共识。译者所受到的文化因素的制约是双方面的:一是与母语相对应的本族文化,二是与第二语言相对应的异域文化。下面通过具体实例分析说明。

1)……说孙绍祖“一味好色,好赌酗酒,家中所有的媳妇丫头将及淫遍。略劝过两三次,便骂我是‘醋汁子老婆拧出来的’……”。(第八十回)

杨译:“Sun Shao-tsu cares for nothing but women,gambling and drinking,”she sobbed.“He’s had affairs with practically all our maids and young servants’wives.When I remonstrated mildly two or three times,he cursed me for being jealousy,saying I must have been steeped in vinegar…”

霍译:‘Sun Shao-zu is an out-and-out libertine.Gambling,drinking and chasing after women are the only things he cares about.He has corrupted practically every maid and young woman in the house.I have protested to him about it more than once,but he only swears at me.He calls me a“jealous little bitch”.

该句中的“拧”字是《红楼梦》中具代表性的工巧之字。只有在醋中泡透,才能拧出汁子来——孙绍祖骂迎春是“醋汁子老婆拧出来的”,句中一个“拧”字读来顿生淋漓尽“醋”之感!孙绍祖虽未登场,从“拧醋汁子”的语言中竟可窥见其中山狼卑劣的嘴脸和灵魂。

“吃醋”一词的比喻用法(即嫉妒,且多指男女关系方面),是汉语所特有的。正因如此,在我国北方的某些地区,为了避免不必要的尴尬,在用餐(如吃饺子)时,不会说“吃醋”而用“吃忌讳”代之。英语中的“vinegar”也有比喻义,但与汉语有所不同:用来表示不近人情、讽刺挖苦、尖酸刻薄(unkindness,bitterness,or sharp - temper)等。因此,当中文里的“醋”字取其比喻义时,译成英语时若保留其形象(vinegar),原文所包含的意义就不可能被很好传递,甚至造成误解,令读者感到前言不搭后语。该句的杨译本就会给读者这样的误解和疑问:译文中先是出现了“jealousy”,其后起补充作用的短语却说“been steeped in vinegar”,即指迎春刻薄、跋扈,这种对读者的误导虽然是出于对曹雪芹择字的欣赏和对原著的忠实“遗传”,但结果却适得其反,着实令人遗憾!

但是,以英语为母语的霍克斯很是注意在翻译中竭力填平文化冲突所造成的沟壑,为译文读者理解原作提供最大限度的方便:译文中避开了“vinegar”一词,也就是放弃了对原文采取“遗传”手法,而是借助英文中“jealous little bitch”三个活灵活现的“变异”语词,再现了原文的深层语意。

2)湘莲道:“还要说软些才饶你。”薛蟠哼哼着道:“好兄弟。”湘莲便又一拳。薛蟠“嗳哟”了一声道:“好哥哥。”湘莲又连两拳。薛蟠忙“嗳哟”叫道:“好老爷,饶了我这没眼睛的瞎子罢!从今以后我敬你怕你了。”(第四十七回)

杨译:“You’ll have to do better than that to be let off.”

Hsueh Pan whined,“Dear younger brother…”

Once more Hsiang-lien punched him.

“Ouch!”he yelled.“Dear elder brother…”

Hsiang-lien struck him twice again.

“Mercy,kind master,spare me!I was blind.From now on I’ll respect and fear you.”

霍译:‘You’ll have to talk a bit prettier than that before I’ve finished with you,’said Xiang - lian.

‘Old pal—’Xue Pan began,whimpering.

Xiang - lian dealt him another thump with his fist.

‘Ow!Ow!Chap—’

Two thumps this time.

‘Ow!Ow!Sir,then.Please sir,forgive me for being so blind.From now on I shall honour you and fear you.’

这种由于别的话或别的事项横闯进来而岔断了正在说的话,造成残缺不全或上下不接的跳脱句式,在修辞学中称作“岔断”。该例是“呆霸王调情遭苦打”中的一个细节,薛蟠的“好兄弟”和“好哥哥”的称呼才说出,由于说的不够软,柳湘莲不饶他,挥拳打断了他的话,直到薛蟠的称呼步步升级,喊出“好老爷”时,这句话才算说完全。两次岔断,形象地写出了薛蟠的狼狈。

该句中的称谓带有浓厚的文化特色,是汉民族长期以来形成的人与人之间严格的等级关系和身份制思想的体现。这一体现是汉语不同于西方语言的重要特点之一。其中“兄弟”用来泛称意气相投志同道合的人,与年龄无关;“哥哥”也未必比自己年长,是对同辈男子的尊称;“老爷”则是仆人对男主人的尊称——原文从“兄弟”到“哥哥”再到“老爷”显然表现了故事的主人公之一薛蟠从试图跟对方拉关系喊“兄弟”,到尊称对方为同辈“哥哥”和更进一步地尊称对方为长辈、主子——“老爷”的称呼上的升级过程。杨译直接以“younger brother”译“兄弟”,以“elder brother”译“哥哥”,显然是译者认定此处的“兄弟”二字是用来指弟弟(汉语中的“兄弟”的确在某些场合专指“弟弟”),进而与下文的“哥哥”形成对照。这显然是不妥的。与原文的语意特别是修辞效果相对照,霍译的做法非常值得我们借鉴:“pal”(used as a form of address,especially to indicate anger or aggression:Back off,pal.)(Pearsall,2001:1334)与“chap”(a friendly form of address between men and boys:Best of luck,old chap.)(Pearsall,2001:305)用词地道,且语意与原文吻合,从“pal”到“chap”再到“sir”真实体现了与“You’ll have to talk a bit prettier than that before I’ve finished with you”的相互照应,即再现了原文从“兄弟”到“哥哥”再到“老爷”的升级关系。这种变异的手段是译者创造性的发挥,值得我们称道!

分析两位译者对上述包含文化因素的例句的翻译,不难看出,杨译尽量采取“遗传”译法,试图将原语所承载的文化气息渗透到译语的字里行间;霍译则采取“变异”手段,时刻考虑以译本读者的接受能力为准绳,在措辞上尽量以变通手段填补文化障碍。与此相联系,杨霍二译的母语的主导作用也是无法回避的:杨译在翻译过程中始终让第二语言跟着母语走,母语从形式到内容都指导着同时又服务着第二语言的表达;霍译的母语因为是译语,其主导作用更是不惜以对原文即第二语言的至少是形式上的叛逆为代价,努力在母语中找寻最恰当的对应语以完成翻译任务。

与文化因素关系密切的当属方言的翻译,下面试以实例说明之。

(二)方言的翻译

曹雪芹在运用语言时,用忠实于生活的笔触,在创作中大胆吸收使用南方方言——主要是南京话、苏州话和扬州话中的一些词语,给人物的话语以传神的写照,创造了自己独具特色的文学语言。

3)二门口该班的小厮们见了平儿出来,都站起来了,又有两个跑上来,赶着平儿叫“姑娘”。(第三十九回)

杨译:Then two of them ran over to her,calling out a respectful greeting.

霍译:When they saw Patience coming out of the courtyard,the pages on duty at the gate stood up,and two of them came running up to her.

‘Miss!Miss!’

“姑娘”除了表示未婚女子之外,还可以指姑母(北方人称姑母为姑姑,南方称作姑娘)。这两种用法在《红楼梦》中兼而有之,前者居多,而例3)显然是第二种用法。杨译本并没有直译作“aunt”,而是稍加变通,堪称明智:因为英语中的称谓词与汉语是有区别的。像“aunt”、“uncle”这样的词,虽然除了表示具有血缘关系的亲属(如aunt意指the sister of one’s mother or father;the wife of one’s uncle)之外,也可指没有血缘关系的人(如aunt还可以used as a term of respectful address to an older woman unrelated to the speaker),但第二种用法较少见,直译会造成误解。此例的霍译本译作“Miss”,只能归因于作为以英语为第一语言的霍克斯,没有能够对博大精深的汉语——特别是方言词汇了解得足够深透彻底,从而导致盲目“遗传”。类似这种情况在《红楼梦》的英译中并非罕见,下面再举一例如下:

4)听得这话,促人来舀了面汤,催宝玉起来盥漱。他自去取衣。(第七十七回)

杨译:This summons relayed to her,she quickly called for hot water and urged Pao-yu to get up and wash while she fetch his clothes.

霍译:When she heard the message,she sent someone out for washing-water and roused up Bao-yu.She told him to wash himself as quickly as possible while she went to fetch him some clothes.

该例中的“面汤”指洗脸的热水(除此之外,它还表示“煮过面条的水”或“(方言)汤面”)。略加分析,霍译以“washing-water”翻译此处的“面汤”,显然是将它理解为“洗面之水”的结果,进而盲目“遗传”原文语意所造成的。而杨译跳出原文字面意思,采取“变异”方案,正确传达了原文方言文字的文化内涵。

从语用和修辞效果来看,对于《红楼梦》中的方言词语,尽管我们更多看到的是不仅正确而且堪称“佳译”的优美译文,然而,以上两例从某一侧面告诉我们,对方言这一特色语言的翻译成败,在很大程度上取决于译者的理解,亦即译者对原语的掌握程度。就《红楼梦》的翻译而言,原语是杨译的母语,杨译本在方言翻译方面表现出的“误译少,更忠实”以及适时地采用创造性的“定向变异”操作的特点,也就显得尽在情理之中了。

如果说以上有关“文化因素”和“方言翻译”的探讨说明两位译者各有所长的话,那么下面所探讨的问题则更为复杂。

(三)关于“归化”与“异化”

归化与异化是翻译领域里的又一个公婆纷争的典型问题。中外学者一致发现,当文化差异造成译法不一的状况时,译者有责任根据实际需要(主要是指文本的上下文)灵活处理,既要考虑到原文的可译性和译文的可读性,还要注意到读者的可接受性(穆雷,2006:756)。通过对《红楼梦》两个译本的对照阅读,我们发现,霍译本在许多字句篇章上的表达更具有可读性,更易于被读者接受,因而更被我们推崇和欣赏。这实际上就是国外翻译界所提倡的接受美学理论的核心思想之一。与该思想关系密切的相关问题,其中就包括“归化”与“异化”的具体取舍,在这里,我们并不打算就归化与异化孰是孰非展开论证——因为这样的论证只能将这两个实际上相辅相成的翻译手段对立起来;而是从两个译本在这个问题上的不同趋向以例证的方式简单总结概括,并希望通过分析了解各趋向的本质特征。

在讲到语义翻译(Semantic translation)与交际翻译(Communicative translation)的区别时,彼得·纽马克明确指出:One basic difference between the two methods is that where there is a conflict,the communicative must emphasize‘force’rather than the content of the message.(Newmark,1982:39)(两种翻译方法的根本区别之一就是当出现矛盾时,交际翻译更注重文本的精神实质而不是具体内容。——李美译)

上述引文中的“矛盾”是指对原文的忠实性,而“忠实”是一个不可量化的相对概念。因此,无论是归化还是异化,都应该以可读性和可接受性为根本前提和最终目标。

首先,与前文的论述相一致,两译本中的归化行为主要是针对偏重交际翻译、以忠实于读者和便于读者接受(reader-based)为基本原则的霍译而言的。例如:

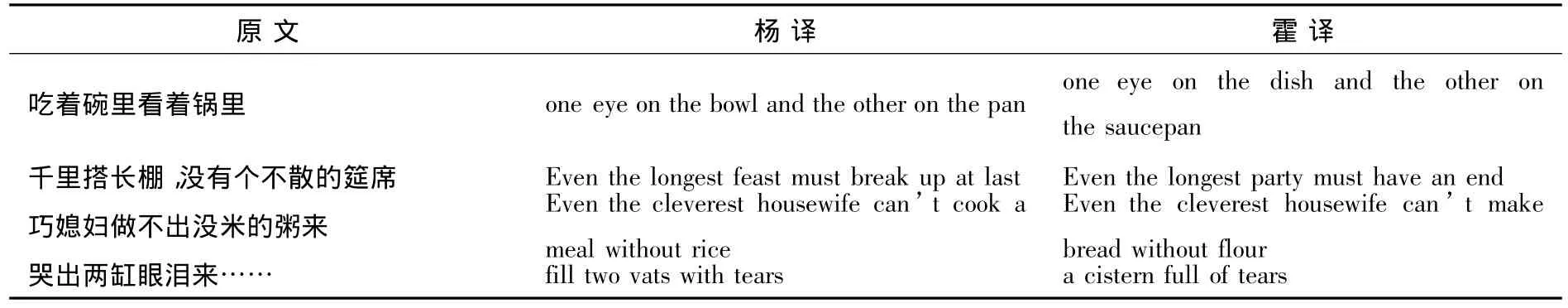

归化与异化对照表

上表中的霍译文与杨译文相对照,都带上了较明显的西方文化的色彩。杨霍两个译本在是否采取归化问题上所出现的两极化现象还可以再举两例如下:

5)阎王叫你三更死,谁敢留人到五更。(第十六回)

杨译:If the King summons you at the third watch,who dares keep you till the fifth?

霍译:If Yama calls at midnight hour

No man can put off death till four—?

6)只许州官放火,不许百姓点灯。(第七十七回)

杨译:…the magistrate who goes in for arson but won’t allow common people to light a lamp.

霍译:Curfew for the common people,but the Prefect can light a fire.

例5)霍译中的“Yama”是印度神话中掌管阴曹地府的阎王,例6)霍译中的“Curfew”指欧洲中世纪晚间定时灭火熄灯就寝的规定。霍克斯“拿”来用于中国古典名著的翻译中,是一种大胆的“定向变异”,自有译者的初衷和目的;该做法是否得体,评说也从未间断。笔者认为,任何问题都有两面性:霍克斯这样做,对西方读者是一种方便,对中国以学习英文为目的的读者也是一个开阔眼界、了解异域文化的难得机会;但是同时,其弊端也是不言自明的:那就是失去了对原文及作者的忠实。杨宪益夫妇对原作原汁原味的“遗传”,弥补了霍译的损失与缺陷,给译文读者——特别是西方读者带来了异域文化和异国情调,留下了想象的余地;但是,也无形中带给了他们意想不到的阅读障碍。

由此可见,归化与异化的准则实际上是统一的,即分寸的把握。以译语为第一语言的译者,必须首先明确归化了的译文是否符合作品的上下文,即使有充分的信心认为进行归化处理的语言并不违背原作者的创作初衷,也有必要考虑这种做法对读者而言是否有“越俎代庖”之嫌?相反,以原语为第一语言的译者,也不能不顾读者的接受力而把过度异化的文字强加于人。

三 结语

译者的职责,不应仅仅局限于语言的转化,而是肩负着“文化使者”的光荣而艰巨的使命。译者有责任以得体的方式——这种方式可以是“遗传”,即通过语言这一有利的渠道将原语国家的灿烂文化介绍到地球上操其它语言的国度中去;也可以是“变异”,而且“变异”操作更多时候是“遗传”无法企及时的明智选择。因为翻译所求的是深层的文化对话!

[1]许渊冲.文学与翻译[M].北京:北京大学出版社,2003.

[2]辞 海[Z].上海:上海辞书出版社,1980.

[3]傅 雷.《高老头》重译本序[C]//《翻译通讯》编辑部.翻译研究论文集(1949-1983).北京:外语教学与研究出版社,1984.

[4] Pearsall,Judy.The New Oxford Dictionary of English[Z].上海:上外教育出版社,2001.

[5]穆 雷.接受理论与翻译[C]//杨自俭,刘学云.翻译新论(1983-1992).武汉:湖北教育出版社,2006.

[6] Newmark,Peter.Approaches to Translation[M].Oxford:Pergamon Press Ltd.,1982.

H315.9

A

1674-5884(2012)04-0158-04

2012-01-16

上海外国语大学“211工程”三期建设项目(211YYLM001)

李 美(1972-),女,山东济南人,副教授,博士,硕士生导师,主要从事翻译学研究。

(责任编校 谢宜辰)

猜你喜欢

——以霍克思英译《红楼梦》为例

——以霍克思英译《红楼梦》为例