构式语法语言观视角下的大学英语教学行动研究

2012-11-08曾山青彭伯良

刘 芬,曾山青,彭伯良

(1.湖南师范大学外国语学院,湖南 长沙410081;2.邵阳学院 外语系,湖南邵阳422002)

构式语法语言观视角下的大学英语教学行动研究

刘 芬1,2,曾山青2,彭伯良2

(1.湖南师范大学外国语学院,湖南 长沙410081;2.邵阳学院 外语系,湖南邵阳422002)

构式语法是在认知语言学的基础上发展起来的,其语言的构式观、非模块观和体验观赋予英语教学诸多有益的启示。通过行动研究的方法,将构式语法的语言观应用于大学英语教学实践,提出有意义教学、从整体上把握语言及对语言信息组块的原则,进行教学改革。研究发现,在构式语法语言观基础上形成的新的教学原则和方法可以切实提高教学效果,其中词汇与语法结构的教学效果最好,然后是写作和阅读理解。

语言观;大学英语教学;行动研究

一 语言的构式观、非模块观和体验观

语言理论的探讨和语言现象的研究,无外乎是要找出语言规律,对语言作出合理的解释,最终达到服务语言学习和运用的目的。语言的构式观、非模块观和体验观是构式语法对语言本质独特的理解,为英语教学改革提供了新的视角。

传统的结构式—形式意义对应体,即构式(construction),是语言的基本单位,构式是形式与规约意义的配对,二者之间的象征性具有内在联系[1]。Dissel[2]进一步提出,构式是一个特定形式与一个特定功能或意义的结合体,其中形式指音系、形态和句法特征,功能指语义、语用和语篇特征。语言系统是由许多构式相互作用和制约而形成的,按照这一观点,语言习得过程就是构式习得的过程[3]。所有构式都具有习语特征,也应当和习语一样,作为一个不可分割的整体或称组块储存在知识结构中。

从词项到句式是由凝固性不同的各种构式组成的连续体[4],这就是语言的非模块观。正如词汇与语法构成连续统一样,语义与语用知识也可认为是一个连续统〔:9:216〕。构式及构式义与人类经验有关〔1:5〕。其本质在于它是人们对客观世界经验和体验的结果。因此,语言的学习和理解是有赖于个人经验的意义的建构过程。语言的体验性决定了语言的象似性和理据性。把语言符号硬性规定为任意的或象似的,都是重视一方面,而忽视了另一方面的表现[5]。

鉴于外语教学中的一些问题,我们试图将语言的构式观、非模块观和体验观运用于大学英语教学改革[6],探究新的教学原则与教学方法,提高教学效果。

二 研究的问题及对象

通过对语言构式观、非模块观和体验观的反复研究和讨论,针对大学英语教学自身的特点,我们制定了三个原则应用于实际教学:有意义教学的原则;从整体上把握语言的原则;对语言信息进行组块的原则。此外还注重对语言构式的讲解、概括和归类,以推进教学改革。

本研究主要回答以下3个问题:1)有意义教学、从整体上把握语言及对语言信息进行组块的教学原则是否具有可行性?2)是否能有效地提高教学效果?3)在哪些教学层面上效果更好?

以邵阳学院新生本科两个自然班为研究对象,两个班级人数分别为46人和48人。入校的新生都实行随机分班,各个自然班中学生的英语水平总体相当。在本研究中,为了对照比较,设46人班为控制班,48人班为实验班。

三 行动研究

(一)研究方法和步骤

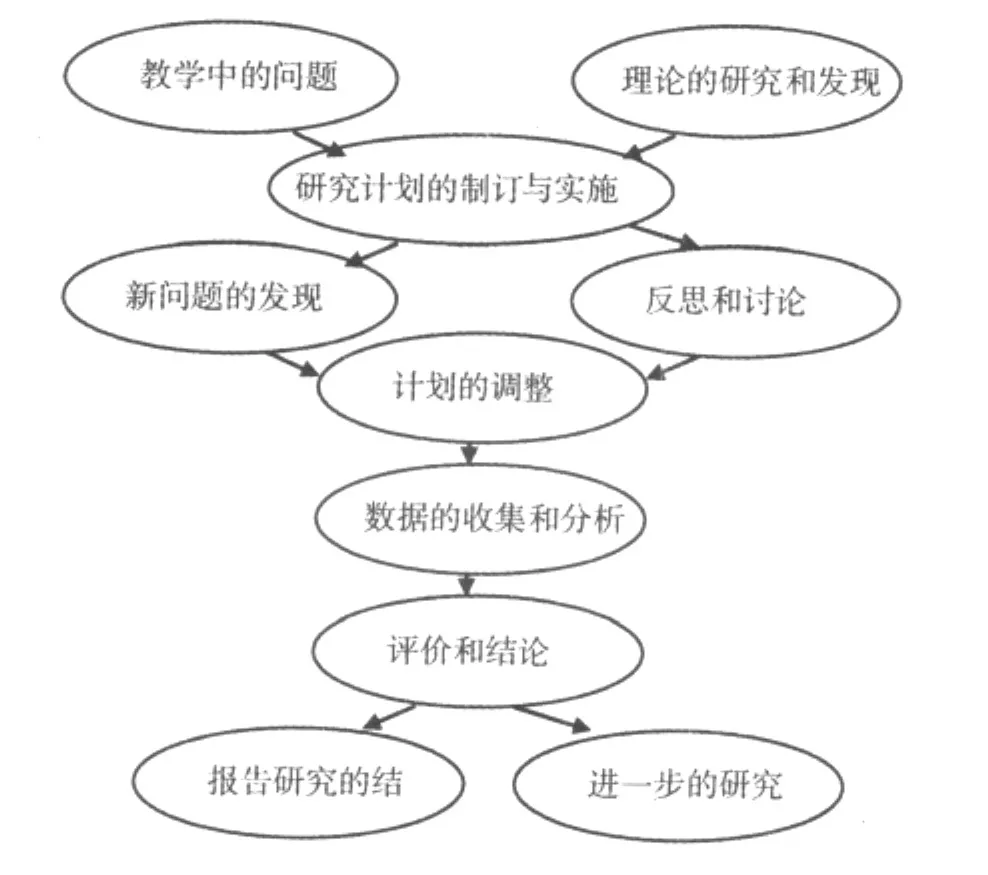

本研究采用的主要是行动研究的方法。研究者既是理论的研究探讨者又是实践教学中的行动者。在行动研究过程中,我们主要参照Kemmis和Mctaggart提出的研究思路,即“行动”和“研究”有机结合起来的反思性研究主要包括四个步骤:计划、行动、观察和反思。尽管有些学者认为Kemmis的这套研究模式过于死板,缺乏灵活性,实际上,它非常简洁地概述了行动研究的必要的几个阶段。此次研究报告包含的是整个研究的一个阶段性的成果,我们的研究过程描述如图1所示:

图1 行动研究流程图

在长期的教学实践中,我们特别关注到了一些问题。把语言分成若干模块来处理,即语音、词汇、句法和语义、语用教学分离,导致学习者不善于从整体上把握语言,从而影响其语言综合运用能力。构式语法对语言本质的独特理解使我们深受启发,我们重新认识了学生的经验、兴趣和需求在语言学习中的重要性,作为连续统的语言自身也要求我们在语言教学中要把语音、词汇、句法、语篇和语义、语用教学有机结合起来。

据此,我们制订了相关研究计划并在教学中加以实施。本文第一作者同时担任控制班和实验班的大学英语教学,在常规课堂上开展行动研究。在行动研究中发现的问题,均提出来交课题组反思、讨论,并加以解决。控制班的教学采用惯常使用的方法,在实验班则坚持有意义教学、整体教学和组块的原则,突显词汇、短语和语篇构式的教学。实验时间为四个月,对两个班的教学强度相当,对其他条件也都加以严格控制,以增加此项研究的信度和效度。

本研究报告主要描述了两个阶段的研究:前两周为研究计划试行阶段和主要问题的发现阶段;接下来的3个半月是根据实施中出现的实际问题对计划作出调整、修改和实施新计划的阶段,这期间包括行动者因具体情况对计划所做的一些微调。

实验开始前,为了考察控制班和实验班两个班级学生的英语知识和英语综合运用能力,我们进行了一次包括语法和搭配(30')、词汇结构(10')、阅读(40')和命题作文(20')总计100分的测试,即前测。在实验过程中,要求实验班的学生坚持每次课后写学习心得3~5句话(两个星期),教师写日志(4个月),记录实验进展和教学情况,反思出现的问题。两周以后,收集学生学习心得和教师日志,对实验对象进行访谈,并对所得数据进行分析和讨论,对计划进行修改、调整和完善,再继续实施行动研究。在教学实验完成以后,对两个班的学生再进行一次与前测内容和题型都对应的后测。最后对研究过程中所收集的数据进行比较和分析。

(二)反思和计划的调整

在前两周共8课时的计划试行阶段,我们主要发现并着重讨论了两个问题:对构式进行概括和归类的问题;具体构式的教学方法问题。

对构式进行归类和概括,可以揭示语言的内在规律,帮助学生达到语言学习事半功倍的效果。在讲解具体构式及构式意义并对其进行归类和概括的过程中,研究者碰到了一些棘手的问题。有些构式,如主谓构式、及物构式、叙事体构式、广告体构式等,其语义或功能十分抽象,这些构式具体示例由典型到非典型,实际上是一个语义上相互关联的构式家族。还有如动词-ed构式、动词–ing、名词前置修饰语以及进行体、过去式等各类时体构式,都可以看成是语义上具有家族相似性的构式家族。在教学中对这些构式家族如何进行具体描述?要解决这个问题,无疑会涉及到与构式语法理论密切相关的其它语言学理论,如原型理论和隐喻理论、非范畴化理论、次范畴理论等等。由此,我们也认识到构式理论与其它相关的语言学理论的依存关系。为了更加合理有效地解释语言现象,除了坚持构式意义的存在,即“整体大于部分之和”,还需要上述其它理论的支持。

为了收集学生关于新的教学方法的反馈信息,课题组对他们进行访谈,及时作出调整。几次教学实践课后,我们对收集的资料进行分析,发现大多数学生对原来所接触的有关英语语言现象的解释并不满意,对这些新颖的语言理解方法怀有好奇之心。特别是研究者首先通过讲解cover、performance意义和用法,提出人类的隐喻思维在词义扩展和演变过程中的认知功能时,所有学生都表现出极大的兴趣,也认识到了隐喻思维的存在和作用。在反复的实践中,我们发现结合现实世界中的事物和事件结构,是可以用简洁、易懂的语言对抽象、复杂的语言表征进行解释和说明的。

从语素到语篇的语言单位都是语言构式,携带了一定的句法、语用或语篇信息,如何对这些形式和意义或形式和功能的配对体进行有效的教学呢?经过几次课的教学实践,我们发现,坚持有意义教学的原则,结合学习者的认知图式、已有的经验和对语言的个人理解进行教学有助于语言构式的习得。至于如何呈现语言构式及其特征的问题,我们提出了对包括形式和意义及功能的相关信息进行组块教学。信息组块教学,即在语言构式的教学过程中可以对语言形式和功能(句法和语篇功能)进行组块,也可以对语言形式及其所蕴涵的语义和语用信息(包括语言的概念意义及其所承载的文化内涵、思维方式及价值观念等)进行组块,从而将不同层面的语言构式及构式特点置于一个统一的有机相联的整体当中。

(三)数据的收集和分析

1.访谈

在整个行动研究中,我们先后随机对实验班中15位同学进行过2次访谈。

第一次是在研究前期,即前两周的计划试行期,访谈的主题是如何对语言构式进行讲解的问题。当问到想不想了解更多语言现象背后的认知依据时,有13位同学表现了浓厚的兴趣:“我们不想被语言问题牵着鼻子走,当然想知道为什么这样为什么那样”、“这些东西有点味道”,访谈的结果促成行动计划的调整,除了语言形式和现象的讲解外,还结合语言事实,对其中的认知理据做简单的说明。

第二次是在实验结束后,了解学生对行动研究中采用的教学方法的态度和看法。在访谈中,14位同学都表示,老师总是想要找出理由来说明语言问题,即解释为什么,这种语言教学的方法和先前他们所接触的不一样,很有意思。当他们意识到语言现象的生成还有根有据,觉得十分神奇。只有一位同学有点疑议,说“这个好像有点复杂”。其他同学的态度是:“中学时,老师在教句型时,基本上是告诉大家,这个就是这样,熟能生巧,多练习就学会了,对于那些说不出其所以然的问题,更是要大家接受、记住就行了”、“对说不清的问题,就一脚踢到约定俗成,没什么道理可讲,有时候,让我们一头雾水”、“没想到,语言还真是可以解释的”、“学习后的梳理、总结和概括,真的很有用”、“把教学内容和我们周围的世界联系起来,感觉好理解多了”、“在碰到问题时,我总想知道为什么,可惜有些问题还是说不清楚,希望能尽快发现这些规律和理据,这样英语恐怕没这么难了吧”、“我原来对英语学习没有兴趣,觉得很枯燥,好难。听了您的分析,我相信可能所有的语言形式背后都会有一种可以解释的理由有待我们去发现。”

2.学习心得和教学日志

学生所记录与研究相关的学习心得进一步证实了从访谈中收集到的数据。46名(95%)同学都按老师的要求写了比较具体的学习心得体会,表示对本课程的期待。42名(87%)同学在学习心得中明确表示:在英语学习中,他们会有意识地使用一些学习策略,如试图在理解的基础上,归纳、概括出语言构式的意义;能有意识地利用自己的认知能力(最多的是隐喻思维)理解和掌握语言的意义;能有意识地把构式形式和意义等相关信息组块。教学日志主要记录了在行动研究过程中课堂内的观察、遇到的问题、对问题的反思及讨论的结果。如在解释和分析语言事实时,把语言现象和学习者所处的现实世界联系起来,引导学习者发现语言现象背后的认知理据,让语言学习突破纯粹行为主义的束缚,使得语言变得生动形象,容易被学生接受和理解;课堂内,对于语言学习中的各种问题,绝大多数学生表现出极大的兴趣和强烈的求知欲望,能主动参与到更加深入的探讨学习中来,课堂学习气氛活跃而热烈。这些都是行动者对计划作出修改或调整的重要依据。

3.前测和后测

为了尽可能确保数据的信度和效度,所有试卷都由授课教师独自一人批阅,所得数据通过SPSS(Version17.0)处理。利用此软件,我们主要对数据进行独立样本T检验和配对样本T检验分析。独立样本T检验是对对照班和实验班在前、后测中的成绩进行对比,检验两个班之间是否有显著性差异(p<0.05)。配对样本T检验则只是对实验班的前、后测进行比较,检验实验班的学生在4个月的学习后,语言知识和技能是否有了显著的提高。

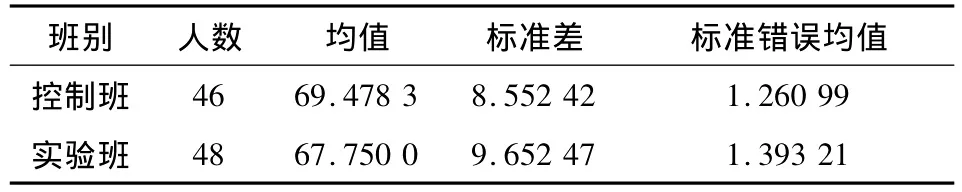

以下表1至表3是对前测和后测考试分数进行独立样本T检验和配对样本T检验分析所得的数据:

表1(a) 实验班和控制班前测学生分数的统计描述

表1(a)表明实验班和控制班前测成绩的平均值有一分多的差距。

表1(b) 实验班和控制班前测学生分数独立样本T检验结果

表1(b)Sig表明概率P〉0.05,可以认为两总体方差无显著性差异。再看两总体均值的检验。由于两总体方差无显著性差异,从“两方差齐”行的数据看出,t对应的双尾概率P〉0.05,可以认为两总体的均值无显著性差异。也就是说,实验前,实验班和控制班的英语水平相当,成绩无差异,可以对两个班级进行样本检验。

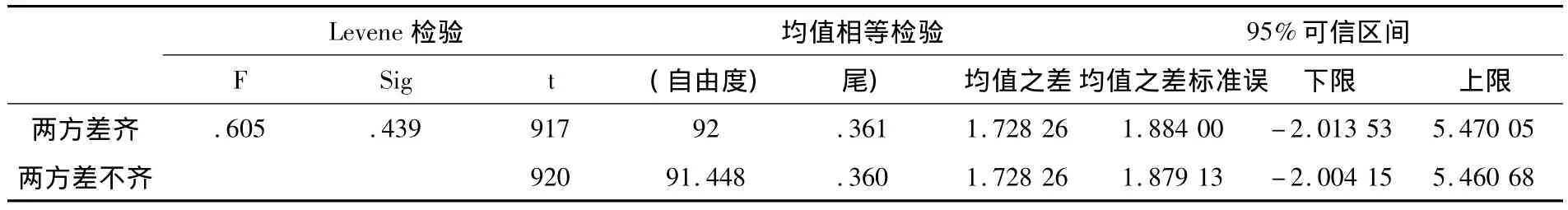

表2(a) 实验班和控制班后测学生分数的统计描述

表2(a)该数据表明在后测中实验班成绩的平均值高于控制班,有接近4分的差距,是否具有显著性,我们要看下面的数据。

表2(b) 实验班和控制班后测学生分数独立样本T检验结果

表2(b)的数据中,先看总体方差,P〉0.05,可以认为两总体方差无显著性差异。再看两总体均值的检验。由于两总体方差无显著性差异,从“两方差齐”行的数据看出,t对应的双尾概率P〈0.05,可以认为两总体的均值存在显著性差异。即,后测中实验班的成绩好于控制班的成绩,且具有显著性差异。

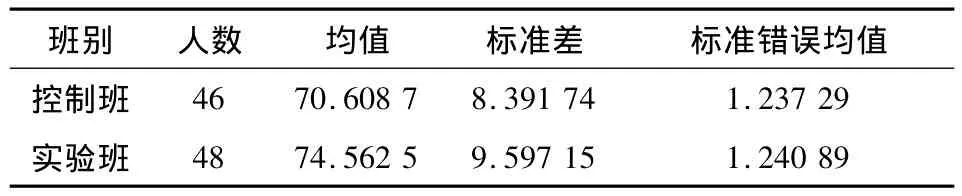

表3(a) 实验班前测与后测学生分数的统计描述

表3(a)表明,实验前和实验后学生的测试分数的平均值有较大差异。实验后的平均成绩高于实验前的平均成绩六分多。

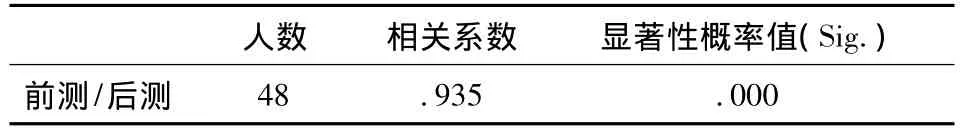

表3(b) 实验班前测与后测学生分数的简单相关系数及检验

表3(b)表明,实验前和实验后的简单相关系数高达0.935,概率值P〈0.01,说明实验前后学生的成绩有显著的正线性关系。

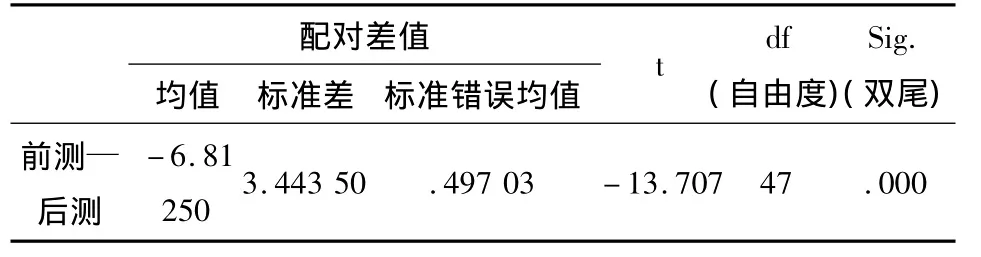

表3(c) 实验班前测与后测学生分数的配对样本T检验

表3(c)中t对应的双尾概率P值为0.000(P﹤0.01)。在统计上表明,两次测试的成绩总体平均值存在显著差异,与前测相比,后测中学生的成绩有显著的提高。也就是说,采用新原则和新方法的教学改革,教学效果明显。

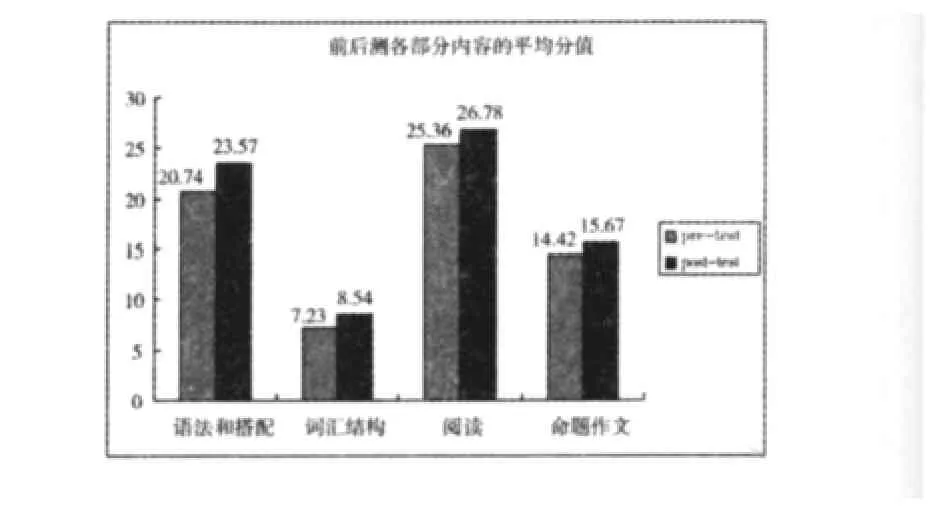

前测和后测的内容为语法和搭配(30')、词汇结构(10')、阅读(40')和命题作文(20'),为了弄清楚新的教学原则和方法在哪些教学层面上效果更好,我们对各部分内容的平均分值进行了比较,得到下表4:

上表数据显示,语法和搭配、词汇结构、阅读和命题作文各部分的平均分值分别增长 13.65%、18%、5%、8.67%。实验结束后,学生的前两部分的得分均值有了较大幅度的提高,其次作文,然后是阅读理解。可以这样认为,采用有意义教学、从整体上把握语言和注重对构式进行讲解、概括与归类的原则,并对语言形式和意义进行组块教学,学生语法和词汇结构的学习效果更明显,与阅读理解相比,其写作水平提高更快。

表4 前后测各部分内容的平均分值

四 结论和发现

通过4个月的行动研究,根据相关资料和数据,我们可以得出这样的结论:采用有意义教学、从整体上把握语言和对语言信息进行组块的教学原则,进行大学英语教学研究,不但是可行的,还能切实提高教学效果;在教学效果方面,词汇与语法结构的教学效果最好,其次是写作和阅读理解。本研究还有如下发现:

第一,语言现象和语法规则不是只有靠枯燥的机械记忆掌握的,而是现实世界和人类认知共同作用的产物,和我们对世界的体验和认识密不可分,是可以根据常识和个人的体验来理解,并作出解释的。构式的教学更重要的是在于注重对构式及其意义的体会和理解。

第二,对语言构式进行概括和分类,把高度抽象的构式义和学生对现实的体验结合起来,探究语言背后的理据,这样符合语言学习规律和经济性原则,有利于语言的理解和掌握。

最后,语言理论的学习对学习规律的掌握毫无疑问是具有推动作用的。这对语言教师是一个很大的挑战,即教师自己既要是语言理论的研究者,是专家学者型,对语言现象背后的理据有一定的了解或有自己的发现,同时又要是实践型的,懂得教学规律,懂得如何把理论运用于实际教学。

[1]Taylor,R .Cognitive Grammar[M].New York:Oxford University Press,2002.

[2] Diessel,Holger.The Acquisition of Complex Sentences[M].Cambridge:Cambridge University Press,2004.

[3]任庆梅.构式习得认知心理机制诠释研究综述[J].外国语,2007(6):39-43.

[4]Goldberg A E.Constructions:A new theoretical approach to language[J].外国语,2003(5):1 -11.

[5]王 寅.认知语法概论[M].上海:上海外语教育出版社,2006.

[6]邓云华,刘 芬.构式观与语言构式教学[J].西安外国语大学学报,2010(2):14-18.

G642

A

1674-5884(2012)04-0117-04

2012-03-05

国家社科基金项目(07BYY007);湖南省高校教育改革研究项目(湘教通[2009]321号-321);湖南省社科基金项目(09YBB359)

刘 芬(1974-),女,湖南邵阳人,副教授,英语语言学在读博士,主要从事认知语义学、二语习得研究。

(责任编校 罗 渊)