从歌德学院看孔子学院可持续发展之路

2011-12-20刘丽平蒋鑫鑫

刘丽平,蒋鑫鑫

(西北师范大学 教育学院,甘肃 兰州 730070)

从歌德学院看孔子学院可持续发展之路

刘丽平,蒋鑫鑫

(西北师范大学 教育学院,甘肃 兰州 730070)

孔子学院和歌德学院作为中德推广本民族语言的重要机构有异曲同工之妙。孔子学院在汉语推广中机遇与挑战并存。歌德学院在长期推广德语,德国文化中形成了自己的特色,积累了丰富的经验。这些对孔子学院的可持续发展颇有鉴益。

歌德学院;孔子学院;可持续发展

孔子学院是在中国经济建设取得巨大成就的同时,在推广汉语、促进中外教育文化交流方面的典范。孔子学院势必在西方话语体系中构建“中国形象”。而孔子学院与德国歌德学院在推广本民族语言上有异曲同工之妙,研究歌德学院在推广德语中的经验,可为我国孔子学院的可持续发展提供有益启示。

一、歌德学院

(一)德语的起源

基督教在文化上的统治地位没有因罗马帝国的灭亡而动摇,基督教仍以拉丁语作为正式语言。中世纪德语长期在群众中流传,但没有获得官方语言的地位,所以拉丁语代替德语传播德意志民族文化。

马丁·路德的宗教改革对德语产生了深远的影响。海涅认为我们从马丁·路德那里获得了最大的思想自由,他也给思想一种语言,他创造了德语。这是由于他把一种死了的、可以说已经埋葬了的语言——希伯来文的《圣经》,译成另一种还完全没有出生的语言 (海涅找不到路德用来翻译《圣经》的语言是怎样得来的) ——德语而完成的。路德的语言通过《圣经》,借新发明的印刷术的东风普及到人民中去,并提升为共同的书面语言。并赋予这个政治上、宗教上四分五裂的国家以一种语言上的统一,这部古老的书是德国语言不断更新的一个永恒的源泉。[1](PP.45-47)不过,受30年战争的影响,德意志民族被“各诸侯国”蹂躏。内部分裂和法国的崛起,法语在17世纪盛行于德国,从路德到莱辛的数百年间,连一个有名的德文写作家都没有。但是,如果没有路德式语言的传播,以德语为母语的著述只能在拉丁语的世界里左冲右突,而难以创造出德语世界中的大学、哲学、科技的辉煌。

德语成为社会科学领域的语言和科技语言,与德国大学有密不可分的联系。德国文化的发展传播离不开教育事业,德语教育的变革是德国教育改革的一部分,教育改革为以德语为载体的文化传播提供持久动力。中世纪末期,在私立学校出现了不用拉丁语授课的“德语读写学校”,私立德语学校在17世纪才被地方当局承认是专门的和重要的地方教育机构,1687年托马修斯在莱比锡大学开了大学用德语讲课的先河,到了18世纪德语才正式成为大学的教学语言。

18世纪的大学教授作报告一般用德语,被认为是随便发表意见的性质。唯一例外的是哲学报告,仍然坚持用拉丁语。哲学家逐渐开始用德文著述,而康德是第一位完全使用德文写作的伟大思想家。[2](P84)社会科学领域开始逐步喜欢自己传统的语言——德语。

已经有人注意到“我们的语言用于科学比拉丁语好得多,而且用纯粹的德语所作的表述,若用拉丁语听起来其声音便极粗野。”[3](P21)1760年英戈尔斯塔特的城市药剂师罗索由执政者委托在他的药物实验室第一次对动物、植物、矿物进行化学实验,并第一次用德语而不用拉丁语讲解。[4](P9)19世纪初,洪堡所建立的“教学自由”以及“教学科研相结合”的柏林大学享有很高荣誉。19世纪中叶以柏林大学为代表的德国大学成为新的世界高等教育的中心,成为来自世界各国的求学者顶礼膜拜的圣地。[3](P3)德语遂成为科技语言而被广泛学习。20世纪美国成为世界高等教育中心,但是1980年德语科技刊物的出版量仍在世界上处于第三位。德国哲学通过对教育革命的注入,促成了德国科学的发展。[5]以德国哲学和自然科学理论 (如爱因斯坦的相对论)为代表的德国著述和原创凝聚着德国民族的智慧,德语成为研究原著时必不可缺少的工具,德语的内涵蕴藏其中,德语的推广自始至终便不是单纯的语言教学,而是兼有德语为载体的德国文化传播的任务。

(二)普及德语的歌德学院

以普及德语为目标的组织早在17世纪前期就出现了,最早的是“效益社”。[2](P60)普及德语最著名的机构之一是歌德学院,歌德学院的前身是1925年成立于慕尼黑大学的德国学院,1932年为纪念歌德去世100周年,改名为歌德学院。二战后,被强迫关闭,1951年重建。学院总部设在慕尼黑,在全球80个国家设有144所分院,其中国外128所,国内16所。[6]邓小平和科尔的两次会见促成歌德学院北京分院于1988年成立,后来又管理运营德国图书信息中心在北京的办事处。

歌德学院各分院在普及德语、传播德国文化方面差异很大,各院的具体措施也千差万别,总部负责决策和监督调控。但是我们也发现歌德学院并非单纯的推广德语的中介机构,它是站在国家利益的战略高度去推广德语,尤其表现在随着国家外交的调整,歌德学院的布局也相应调整。歌德学院在长期的推广德语、德国文化中形成了自己的特色。

一是作为文化中介机构而存在。歌德学院是德国的文化中介机构之一,文化中介机构是德国对外文化政策的重要执行者,对外文化并不是孤立的存在,它和对外政治、对外经济贸易共同构成德国外交的三大支柱。歌德学院作为一个中介机构,以民间性机构的身份出现,在具体的执行过程中充分体现了政府意志,避免了国家机构的印象。而歌德学院的资金来源于德国外交部,德国外交部通过经济手段,牢牢控制歌德学院执行政策的忠实程度。所以歌德学院的总体分布的变化以及个别分院的调整或多或少的受德国外交政策的影响。德国虽然也注重科学的推广,但“推广德语作为优先考虑对象,也就凸显了德国对外文化政策中对科学推广的轻视”。[7]“推广德语作为优先考虑对象”也是德国外交观念在歌德学院中的反映。

二是歌德学院不断调整、优化布局。歌德学院的调整一方面是根据德国外交战略而进行的被动调整。1979年在罗马尼亚建立分院,只不过是罗马尼亚与苏联交恶的缘故,阿富汗战争之后在阿富汗设立了分院,2004年在朝鲜设立分院,伊朗分院时开时闭都是根据国家战略要求不断调整的结果。另一方面是因东德重建需大量资金,歌德学院建设资金投入不足,歌德学院采取的主动调整。如精简机构,在重点地区缓慢增设分院,在没有歌德学院地区设置投资小的形式 (德语资料中心),提供网络信息服务等。

三是树立丰富多彩的德国形象是歌德学院的长远目标。歌德学院1951年重建后,发展目标主要集中在西欧,力图改变好战的德国形象。东欧剧变后,在中、东欧广泛设立分院,另一个背景是克服欧盟与东欧官方来往时英语或法语对德语造成的伤害,力图使德语成为欧盟中最具有吸引力的第二外语。这些虽然是歌德学院在调整中的目标,但让全世界认识到德国不只是一个希特勒式的纳粹德国,更重要的是一个歌德、康德、贝多芬式的文化德国,这个长远目标始终没有动摇。

四是多渠道的资金来源。国内分院自负盈亏,主要收入是通过提供语言班课程、考试及远程教学服务获得的;国外分院主要通过外交部的财政拨款得以维持,也通过办班和公司捐助方式筹集资金来弥补财政不足,2004年国外分院收支基本持平。[6]德国外交部通过控制歌德学院的资金,控制歌德学院执行政策的忠实程度,歌德学院财政来源是否多渠道、是否稳定直接决定了个别歌德学院分院的存亡。

五是语言、文化并重的推广策略。歌德学院北京分院院长米歇尔·康·阿克曼认为歌德学院在20世纪50年代中实现了由“语言学校”转变为“文化交流中心”,其全部活动规模1/3是教语言,1/3是提供关于德国的资料,1/3是文化交流。[8]

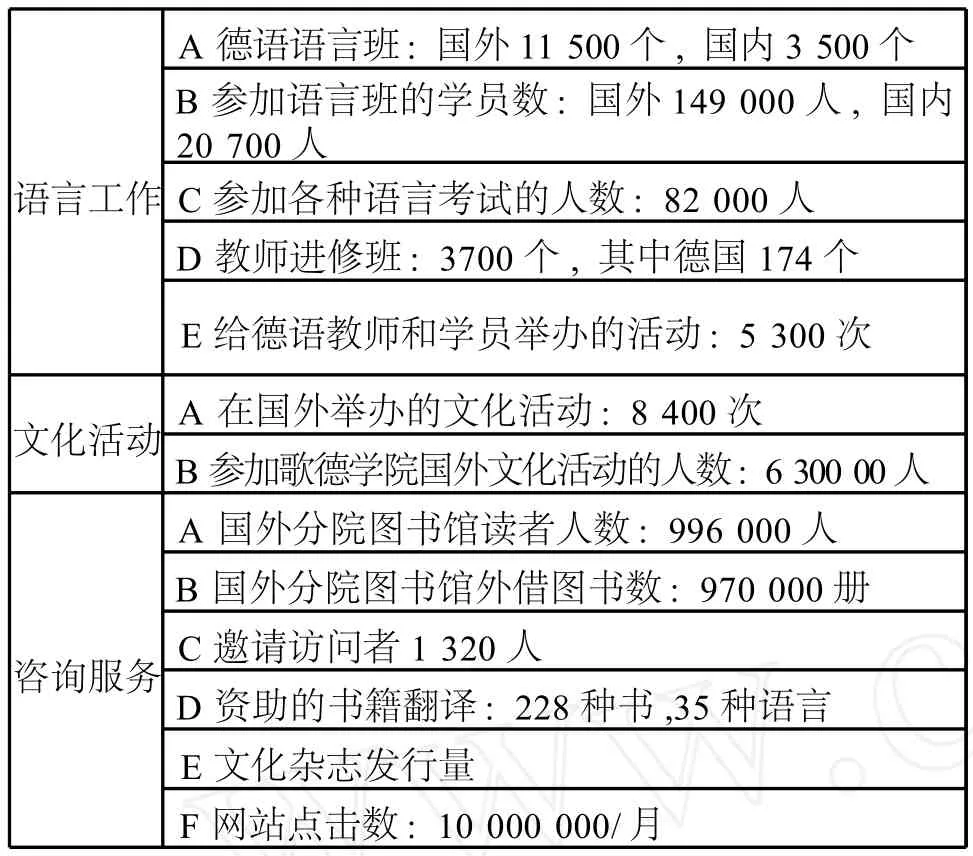

从表1可以看出,2004年歌德学院,主要工作有语言工作、文化活动、咨询服务三种。语言工作主要涉及学员和教师培训、语言考试、为学员和教师举行活动;文化活动在国外举办8 400次,参加63万人次;咨询服务主要通过提供德文资料,邀请访问学者,资助各种语言翻译德语书籍,文化杂志发行等途径来实现。

表1 2004年歌德学院工作一览表

总之,德语背后蕴藏德国民族的智慧赋予德语一种强有力的生命,为德语推广提供强有力的支撑,而作为中介机构存在的歌德学院在德语、文化推广过程中的调整是配合德国外交而展开的,并成为政府的好助手。

二、孔子学院

在“中国热”带动“汉语热”的背景下,中国国家汉语国际推广领导小组办公室 (简称“国家汉办”)在借鉴国际 (德国“歌德学院”、西班牙“塞万提斯学院”、法国“法语联盟”、俄罗斯“普希金学院”等)推广本民族语言的经验的基础上,对我国以前零散的对外汉语教学进行整合,酝酿形成了我国对外汉语教学的拳头产品——孔子学院。

孔子学院是中外合作建立的非营利性教育机构,致力于适应世界各国人民对汉语学习的需要,增进世界各国人民对中国语言文化的了解,加强中国与世界各国教育文化交流合作,发展中国与外国的友好关系,促进世界多元文化发展,为构建和谐世界服务。

第一所孔子学院于2004年11月在韩国正式挂牌成立,到2009年11月,全球已建立282所孔子学院和272个孔子课堂。[9]孔子学院大部分为中外大学合办,属于国外大学的一个系,有极个别设置在中小学里,如美国芝加哥孔子学院。有的设置上充分考虑双方办学特色,如美国宾汉顿戏曲孔子学院,英国伦敦的商务孔子学院,伦敦中医孔子学院。孔子课堂广泛设在美国,美国的亚洲协会和北卡州国际理解中心下设孔子课堂就高达145个。[9]国外孔子学院和孔子课堂结合当地实际,利用自身优势,采取灵活多变的办学思路,逐步形成一定特色的办学模式。

(一)孔子学院制度化建设

孔子学院在发展的过程中,逐步形成了一套完备的制度。孔子学院制度化的实现不是一蹴而就的,它是在不断探索、完善的过程中形成的。2005年7月孔子学院启动了新标识,每个孔子学院都有权利使用该标识。2007年4月孔子学院总部落户北京,各孔子学院不再“各自为政”,孔子学院总部负责管理和指导全球孔子学院。2007年12月孔子学院理事会讨论通过了《孔子学院章程》,孔子学院建设步入有法可依的轨道,以后又相继制定《国际汉语教师标志》、《国际汉语能力标准》、《国际汉语教学通用大纲》等标准。2009年3月孔子学院有了自己的刊物《孔子学院院刊》,为孔子学院总部与全球孔子学院搭建了一个平台。国内孔子学院在制度建设上实现总的统一,如名称和标识的统一,在一个领导机构协调下开展汉语国际推广工作,拥有共同的宣传刊物。

(二)为孔子学院发展服务的汉语国际推广基地建设

汉语国际推广基地是国家汉办于2006年7月启动的,旨在为孔子学院各方面建设提供动力和智力支持,最终实现孔子学院的可持续发展,截至目前,已在全国建立19所汉语国际推广基地和107所汉语国际推广中小学基地。[9]国际推广基地大致可以分为以下几类:

第一类是为孔子学院构筑坚实的国内外学术基础。如中国人民大学汉语国际推广研究所通过基础研究、战略研究、应用研究等课题为孔子学院奠定国内学术基础;北京大学国际汉学家研修基地利用“让汉学家回家”这个平台,一方面介绍海外汉学家最新的学术动态,另一方面为海外汉学家研究中国文化注入新的活力。

第二类是结合地缘优势,为局部地区孔子学院提供服务的基地。如以东南亚国家汉语推广为重点建设的汉语国际推广南方基地、东南亚汉语推广师资培训基地;以上海合作组织成员国为目标进行建设的汉语国际推广中亚基地;以面向东北亚为目标建设的汉语国际推广东北基地。面向中亚、东北亚、东南亚的推广基地建设充分考虑了中国地缘关系、历史传统与现状,而在美国、英国、法国、俄罗斯、德国、意大利、日韩设立的孔子学院都在10所或10所以上,加拿大、澳大利亚也有5至9所不等,“周边外交”、“大国外交”理念在孔子学院建设中得到体现。

第三类是基于汉语推广的中外方院长、教师、志愿者的研究基地。如汉语国际推广新师资培养基地,国际汉语教师研修基地,东南亚汉语推广师资培训基地,跨文化交流研究与培训基地等。孔子学院中外方院长、教师、志愿者通过基地培训克服“文化休克”,以更好地在异地从事对外汉语工作。

第四类是提供汉语教学资源开发的基地。如汉语国际推广教学资源研究与开发基地,国际汉语教材研发与培训基地,汉语国际推广多语种大连基地,汉语国际推广多语种基地。基地建设致力于多语种教学资源开发,教学方法改革,汉语网络教学资源开发,小语种教师培训等。

第五类是文化体验、武术传播、汉语传播基地。全方位、立体化的为孔子学院服务。如中华传统文化研究与体验基地,汉语国际推广少林武术基地,国际汉语传播湖南基地等。

第六类是以商务为目标建设的推广基地。如国际商务汉语教学与资源开发基地 (北京),国际商务汉语教学与资源开发基地 (上海)。

基地建设对孔子学院发展至关重要,但我们也必须清醒地认识到,基地设置的总体规划,中小学基地地域分配,学校类型等问题有待商榷。如汉语国际推广少数民族基地建设应纳入规划,中小学基地应往中西部地区、民族聚居地区倾斜,中小学基地应该提高职业类高中所占的比例。

(三)网络、广播孔子学院建设

国家汉办承办的网络孔子学院和中国国际广播电台承办的广播孔子学院开始运行,是孔子学院汉语国际推广在远程教育方面的尝试。网络孔子学院,有在线学习汉语、汉语教师培训和提供汉语教学资源三大模块。建设有资源、学习、文化、互动四个中心。广播孔子学院以广播孔子课堂、无线广播、在线广播等为载体,使用多种外语教授汉语。

总之,孔子学院通过一系列的建设给传统意义上的对外汉语教学事业带来革命性的转变。但是还存在研究不够深入,缺乏明确的目标意识,孔子学院本土化薄弱,带有“文化入侵”的印象,孔子学院经费保障是否持续等问题。

三、歌德学院对孔子学院的启示

以中介机构模式存在的歌德学院,在推广本民族语言方面,历史悠久,经验丰富,为年轻的孔子学院在后续发展中遇到的一系列问题和挑战提供一些有益的启示。

(一)如何实现孔子学院经费的可持续

孔子学院的经费保障是孔子学院可持续发展最本质的问题。孔子学院作为非盈利性教育机构存在,随着规模的扩大,需要投入也就越大,经费保障也就成了孔子学院可持续发展最本质性的问题,歌德学院多渠道的资金来源为孔子学院提供了借鉴。如在汉语学习需求旺盛的我国周边的东北亚、东南亚及中亚地区可根据市场需求引入盈利模式;在鼓励捐赠法律体系完备的美国可以通过基金会的捐赠提供资金保障;在汉语教学基础薄弱的国家,国家汉办可以重点扶持。

(二)广泛开展研究,提供理论支持

孔子学院的可持续发展离不开理论研究的支持。德国以哲学家、科学家为代表的德语著述,为歌德学院提供强有力的支撑,孔子学院的支撑也离不开汉语著述。但孔子学院要在推广本民族语言的机构中长期存在,既要研究歌德学院的经验为我所用,又要针对自己的实际问题和情况进行分析。如针对优秀师资队伍的建设,一方面可以开展师资力量的跨文化培训;另一方面就有必要对海外孔子学院教师的构成及逐步本土化的可能途径进行研究。

(三)提供优质的汉语教学和有影响的文化宣传活动

通过提供优质的汉语教学服务和有影响力的文化宣传活动赢得当地公众的认可,树立丰富多彩的中国形象应是孔子学院的长远追求目标。孔子学院不仅要满足不同学习者的需求,更重要的是学习者获取的知识经得起检验。改变文化宣传中特别注重花拳绣腿的表演,虽然这些也是中国文化,但仅是“术”而不是“道”。通过优质的汉语教学和有影响力的文化宣传渗透“和而不同”等中国的价值观念。

(四)加强同海外汉学机构及中国研究机构的互动,培养新一代汉学家

孔子学院与海外汉学机构及中国研究机构的互动,是孔子学院发展的一个方向。判断孔子学院水平高低的不是从事汉语教学、学习人数的多少,而是孔子学院与海外汉学机构或中国研究机构的互动程度。孔子学院作为外国大学的一个系被广泛设置,而为政府提供对华决策的汉学机构或中国研究机构是不可能离开汉语这个工具的。汉学机构或中国研究机构往往设置汉语教学课程,孔子学院初期通过汉语教学为汉学机构或中国研究机构储备汉语人才,通过学界努力最终目标是培养新一代汉学家,从而影响对华决策。

(五)注重孔子学院布局调整,突出特色

歌德学院不断调整、优化布局为孔子学院的建设可提供经验。当下是建设了一批孔子学院,还没涉及到孔子学院调整问题,而不断调整成为政府好助手的歌德学院给孔子学院的调整提出了一个重要命题。孔子学院的调整必须考虑国内,兼顾建设孔子学院国家语言政策的研究和学习汉语者需求的基础之上。深入研究建设孔子学院国家的语言政策和国外学习汉语者的动机,有助于孔子学院自觉的进行调整,改变设置上千篇一律的现状。如不管出于何目的而不断调整华文教育政策的新加坡,这种因多元民族、多元文化而采取的“双语教育”制度选择,对汉语推广的现状及趋向影响是深远的。孔子学院可根据新加坡语言政策的调整采取应对之策而有所为。与中国经贸关系来往频繁,也促使中文教学向经济领域发展。如德国不莱梅高等专业学院,康斯坦茨高等专科学校开设经济汉学专业,具有鲜明的时代特色,孔子学院设置上可以考虑与上述高校合作。

[1] 亨里希·海涅.论德国宗教和哲学的历史 [M].海安,译.北京:商务印书馆,1974.

[2] 弗·鲍尔生.德国教育史 [M].滕大春,等译.北京:人民教育出版社,2006.

[3] 贺国庆.德国和美国大学发达史 [M].北京:人民教育出版社,2006.

[4] 马节.慕尼黑大学 [M].长沙:湖南教育出版社,1990.

[5] 宋清波.论哲学对德国成为世界科学中心的影响[J].江汉论坛,2010,(6):60.

[6] 张帆,王红梅.文化的力量:德国歌德学院的历史和启示 [J].比较教育研究,2006,(11):25.

[7] 叶隽.文化权利与外交解读——读《德国对外文化政策》[J].武汉大学 (人文科学版),2003,(5):640.

[8] 石岩.歌德学院是做什么的?—专访歌德学院中国总院和北京分院院长米歇·康·阿克曼.南方周末,2007-05-03. [N/OL]. [2010-11-17]http://www.infzm.com/content/2133.

[9] http://www.hanban.edu.cn/confuciousinstitutes/node_10961.htm.[2010-11-20].

On Sustainable Development of Confucius Institute in Comparison with the Goethe Institute

LIU Li-ping,J IANG Xin-xin

(School of Education,Northwest Normal University,Lanzhou,Gansu,730070,PRC)

Confucius Institute of China and the Goethe Institute of Germany,two important institutions aiming at promoting their national languages,have many similarities between them.Confucius Institute of China is faced with both opportunities and challenges in the process of promoting Chinese language.Goethe Institute has accumulated rich experiences in the process of promoting German language German Culture,which may be valuable references for the sustainable development of Confucius Institute.

Confucius Institute;the Goethe Institute;sustainable development

G 40-055

A

1674-5779(2011)03-0083-05

2011-03-02

刘丽平 (1970—),女,湖南永兴人,西北师范大学副教授,硕士生导师,主要从事教育史研究

(责任编辑 张永祥/校对 一心)