课堂教学与企业人力资源素质发展关系研究

——以云南省弥勒县为例①

2011-12-20张维民

萧 今 (张维民,译)

(香港中文大学 中国研究服务中心,香港 沙田 999077)

课堂教学与企业人力资源素质发展关系研究

——以云南省弥勒县为例①

萧 今 (张维民,译)

(香港中文大学 中国研究服务中心,香港 沙田 999077)

西部大开发为西部农村地区带来了人力资源的机遇,意味着将有更多的农村人口进入城市工作。通过考察云南省农村地区企业和观摩学校课堂教学,并对企业相关人员、学校教师、学生及家长进行访谈,结果发现,集权化的国家课程和应试主导的课堂教学并不能使农村学生具备企业人力资源所需要的理论联系实际、视野开阔、积极主动并富有责任感等素质,通过教育消除城乡不公平现象依然任重而道远。

课堂教学;素质;理论联系实际;视野开阔;积极主动;责任感

在当前西部大开发背景下,教育改革的一个重要问题是提高农村地区的教育质量。西部大开发旨在更好地满足新市场经济对人才的需求。在考察了雇用农村贫困地区毕业生的村办 (或乡办)企业后,本研究重点考察了该地区学校课堂教学,试图发现学校能否教给学生一些被当地企业认为是很重要的素质。这些素质包括理论联系实际的能力,视野开阔,积极主动,责任感等。通过对5所当地小学的现场考察和对师生的访谈,结果表明:在集权化和以应试为导向的课程影响下,课堂教学耦合了当地企业吸收毕业生与当地村落摆脱贫困的双重需求。研究发现,理论联系实际的能力,开阔的视野,积极主动性以及责任感都是当地成功企业所看重的人力资源素质。研究也认为,尽管我国市场经济为农村人口创造了就业机会,但集权化和以应试为导向的课程并不能为农村青少年提供帮助,从而使他们具备工业化特征的工作所需要的素质,这使得依靠教育来提高人力资源素质的努力受到阻碍。

学校教育是中国社会主义现代化的重要要素,也是社会向上流动的重要过程,学历文凭也已成为农村劳动力进入城市和工业化部门的通行证。教育机会公平指的是所有公民都能通过教育而非凭借其社会背景拥有实现社会地位的公平机会。然而,学校教育的不公平,正如中国社会固有的城乡二元结构一样,已成为根深蒂固的难题 。②

这种城乡二元结构肇始于20世纪50年代。当时,中国选择了将快速实现工业化作为发展战略,它是实现工业化过程中国家资源集中和权力分配不均的产物。③人口被分为城市人口和农村人口,农村人口主要来种地产粮,而城市人口的粮食主要靠国家保障。④这种城乡二元结构消解了农村人口同城市居民的竞争,同时使社会人口出生地的结构发生了变化,堵塞了农村人口进入城市就业的通道。⑤

于是教育成为在这种双重社会结构中具有控制和选择功能的一种机制。由于没有看到教育不公平的难题是由政策导致,李书磊认为,作为一种有目的性的选择,教育体制更符合城市或现代化的状态。⑥在偏远农村,代表国家权力的农村教育行政部门则继续灌输着国家的思想意识形态。同时,农村学校教育和考试则履行着为城市建设选拔有能力人才的使命。学校教导学生为国家服务以及时刻准备被国家挑选。青少年也乐意接受挑选,因为农村地区没有工作机会,农村人口享受不到像城市居民所享有的一些好处,如医疗补贴和保险以及物美价廉的商品。然而,通过高等教育的选拔,最终能获得城市的工作机会,而这种选拔则受到“又红又专”的意识形态所控制。

在20世纪90年代,新兴的非国有经济占了劳动力市场的很大份额。国家也放松了对农村人口的控制,到城市的农村务工人员已经成为廉价劳动力的主要力量。90年代末,西部大开发的经济项目进一步推动了面向西部贫困地区扩大经济机遇的思想,也使得脱贫致富的努力变得卓有成效。⑦因此,农村地区的义务教育也承担着一项很重要的任务,即使农村青少年形成知识、技能和价值观,进而把握新的就业机会。本研究旨在考察,当农村向城市转化或农业人口向城市人口迁移加速的时候,由国家强制实施的修订课程能否帮助贫困地区的学校来回应新市场经济对劳动力的素质需求。

从1999年至2002年,研究选取中国西南地区云南省一个山区县5所小学作为研究对象。该县地貌以高地为主,仅有6%的土地为平原,人口总计49万,其中40%为彝族和哈尼族。本研究主要观摩了这5所小学的课堂教学,以考察农村学校教育是否为学生进入新兴劳动力市场做好了准备,同时从1999年至2002年间对5所小学所在区域的3家企业进行了考察。

企业对工人素质的要求

当农村人口也可以从事工业化工作时,培养未来劳动力具备一定的素质就显得很重要。在云南弥勒县有34个样本企业参加的一项调查研究中,研究人员于2000年选择了3家工厂进行了重点考察并同相关人员进行焦点访谈。一家是国有民营烟草厂,建于1985年;另一家是蔗糖厂,1997年前为国有,现在自负盈亏;第三家是私营的葡萄种植加工厂,建于1997年。这几家企业都以农产品为原材料,然后加工成香烟、各种食品、糖果或葡萄酒销往城市,并且都建在农田附近。每个企业都为当地税收做出了很大贡献:烟草厂纳税占22%,蔗糖厂纳税占 6.6%,葡萄种植加工厂纳税占7.4%。⑧这些企业的员工有本地居民,也有邻县的,还有一部分来自城区。烟草厂有1600多名员工,蔗糖厂有1074名,葡萄种植加工厂有180名。

我们对每家企业的三类人群进行了访谈,包括管理人员、专业技术人员和一线操作工人。总计有12人接受访谈来界定其工作技能的要求和企业在招聘员工时对其素质的需求。尽管岗位不同,但管理人员、专业技术人员和一线工人一致认为有4种主要的素质是很重要的。⑨

第一种是理论联系实际的能力。访谈对象往往以其工作环境和日常事务举例来阐述知识和技能。比如,当他们谈及一线工作时,往往使用理论联系实际这一习语,意即将书本知识同现实生活中的实际使用结合起来。这一素质维度主要解决现实当中的日常事务。对政府官员而言,发展就是增加GDP,而对于企业和员工来讲,效益和收入来源于质量把关。优秀员工知道利用已有的学习经验来改进手头的工作,平时日常生产的质量就靠这些来提升。用教育学术语来讲,从不同渠道的资源获取信息,然后预见眼前工作的结果,这需要归纳和演绎的认知能力。质量工作不仅要求注意技术细节,而且要求能够把握其它生产过程中每个细节之间的关系。

第二种素质维度是眼界宽,思路广。除了要求员工要了解企业自身的生产流程和技术之外,这三家企业还要求员工要掌握整个生产流程的知识,如从供应商到终端产品的知识等。在供应环节需要的是农业和种植技术,在其它环节需要的是营销、同行产品和基于质量和创新之上的竞争等知识;而这些知识不论对于产品的设计加工和生产制造,还是培训农民种出高质量的农产品都很关键。眼界宽也指能对产品加工过程和整个社会经济环境进行整体把握。员工需要有将工作过程变为学习过程的能力,并且愿意思考,创造性地提出一些能够解决技术和管理层面问题的办法。

第三种素质维度,即有主动性或创造性,是指努力尝试运用一种创新和积极的方法来提高工作效率。蔗糖厂的一线工人要学会努力工作,虚心学习和观察细节。⑩这种努力在平时员工提出问题,与同事或管理者交流探讨问题时都能够体现出来。有位一线工人,通过不断努力学习,能够解决很复杂的设备问题,被擢升为管理人员。然而,有时尝试新方法也会导致很多失败。起初,也可能创新的方法对现有的价值观和规训来说是相矛盾的。企业和员工都需要有勇气来面对潜在失败所带来的挑战,这不仅仅是挂在嘴上的。

管理人员已发现,总有一些超越企业所能应对的不确定性,市场机遇会带来风险以及要求创新等。比如,蔗糖厂调整了产品的种类,由原来的只生产食品糖扩大到为百事可乐、可口可乐和娃哈哈等大型饮料企业生产糖原料,才幸免破产。这几家被考察的企业都已经开发出针对不同市场的产品,他们发现创新和新的科技理念能够促进企业的可持续发展。

第四种素质维度——责任感,指的是员工对他们既定的工作能够负责的素质。对员工而言,工作不仅仅是上级分配的任务,更是他们引以为荣的事情。优秀的员工会找到自己在公司中牵一发而动全身的位置。比如,酿酒就像照顾婴儿,责任感更像是一种内在的基座,它能生发出“我想把它做好,如果我做好了,其他环节就会顺利运行”,“我想让我的同事和我的企业做的更好”等一些理念,它是一种能给予注意和关心的意愿。有这种素质的员工不需要太多的监督,他们不会为取悦领导而工作,也不会逃避各种问题,他们将自己对企业的贡献视作企业更大的成就。

云南省的5所学校

在开展本研究的山区县,有54679名学龄儿童,639所小学,其中,162所完全小学,115所仅有三个年级的小学,还有362个教学点。40%的学生是彝族或其他少数民族,大多数学生集中在村上或乡镇的学校。在偏远的教学点,一个老师通常教两到三个年级,而这几个年级各仅有12名学生。全县有12所初中和6所完全中学 (既有初中也有高中)。本研究所涉及的5所小学分布各异,生源多样。第一所TB小学位于一个小村子的中心,共三个年级,每年级一个班,由一位校长和三位老师负责全校70名学生的教学。许多学生每天沿着山间小路步行很远到校。第二所PLZ学校,是一所完全小学,6个年级,18个班,400多名学生,平均每个班有30人左右。学校位于一个较大村子的中心,该村有400~500户人家,2000多名村民。方圆3~6公里5个村的孩子都在这所小学上学,许多孩子要在清晨6∶30之前步行上学,在7∶30之前到校上早读自习。

第三所学校,HJ Z学校,位于一个仅有三条街道的小镇中心,全镇23个村,20000多人。镇小学辐射周边5公里左右的6个村。镇子里面铺了水泥路,出了镇子,主要是土路和用煤灰铺的路。镇子位于一块不大的平坦盆地的中心,有些学生骑自行车上学。学校校舍是红砖和泥土建成的,年久失修。上学的所有学生都是农家子弟,穿着不协调,衣服也好久没有洗过。

在考察了村小、完全中心小学和镇小学后,研究人员也考察了弥勒县小学,这是一所重点小学,位于县城中心县政府办公楼附近。学校的两栋建筑就像一般城市的四层楼学校,设施包括一间标准的教师办公室,一间音乐教室,一间图书馆和几个简单的实验室以及一个很大的操场。每个班教室内外都有黑板,外面的黑板主要发布一些班级通知。学校外面是比较繁华的街道和商铺,学生都来自县城,有统一校服。

最后,研究人员考察了N Y学校,这是和弥勒县相邻的县的一所私立英才学校,面向临近的其它市州和省份招生。学校位于山上,有幼儿园,小学和包含初中和高中的完全中学,总计有1800多名学生。教学楼、设施及宿舍都很华丽,堪称建在中国农村地区最好的学校,就像城市里面的贵族学校。教室宽敞明亮,都配有视听设备,学校有理科实验室和天文台。除此之外,还有标准操场和游泳池,室内体育设施完善,也有单独的音乐室。宿舍8人一间,配有生活老师管理学生。整个校园整整齐齐地种着各种树木和五颜六色的鲜花,俨然一个大花园。学生来自中国西南地区的城乡,学生的录取成绩仅次于最好的省重点学校的分数线。家长每年要负担17000~20000元的学费,为的是这所私立学校能够帮助他们的孩子考上好大学。

三所农村小学的老师接受过初高中教育后就拿到了教师资格证,弥勒县小学的老师是从红河州师范学校毕业,N Y学校的老师都接受过大学本科教育,校长是从上海聘请的,而其他农村小学的校长一般都是从各教学点提拔的。

2000年春季,在一个规模大一点的样本学校,研究人员观摩了每个年级的两个班的课并对他们的老师进行了访谈。2001年4月初,研究人员对这5所样本学校的三年级1个班的语文和数学课录像。⑪录像之前,为了减少老师和同学们的兴奋程度,研究人员多次考察了这几所学校。课堂观摩并录像后,也对老师和部分学生进行了访谈。

课堂教学能培养学生什么能力?

五所学校在教学设施和生源方面各不相同,但有一点是相同的。那就是每个学校的走廊和教室的墙上都悬挂着教育部设计的四组不同标语的宣传画。第一组是革命领袖毛泽东、周恩来、朱德和邓小平及总书记江泽民的肖像画,以及他们鼓励学生好好学习和做社会主义建设接班人的标语。第二组是英雄人物如雷锋和赖宁等的图片。⑫他们都是榜样,因为他们的事迹反映了党和国家及人民的利益和价值取向,即一个人应该优先考虑党和国家及人民的利益。第三组是一些著名科学家如爱因斯坦、牛顿等的图片,他们都为知识做出了巨大贡献,他们勤奋的探索精神被认为是科技发展的关键因素,而科技发展才能使国家处于发展的前沿。第四组是一些小学生校内外必须遵守的行为规范和守则的标语。这5所学校的教室里都贴着这些标语。

以下的说明都是基于对5所学校的课堂教学的录像,研究没有发现课堂教学能促进学生具有像当地企业所需要的四种素质。研究也对课堂教学中出现的仍然按照国家控制的课程训练学生应试的四种主要问题进行了阐述。

使学生疏离了日常生活

本部分主要分析老师在课堂中强调的一些素质。企业雇主提到的一种很重要的素质是将先前所学知识或理论同日常工作联系起来并提高工作效率。日常工作往往充满了乏味的细节和惯例。在需要员工关注许多细节来完善运营环节的创新项目中也是如此。有能力的员工就是那些能将已有知识同他们的日常工作中的这些乏味的细节联系起来的人。就像前面讨论过的,这种能力就是获得对这些琐碎细节的意义和对其理解的能力,而这些琐碎细节就是他们日常生活中的所作所为。⑬相应地,研究人员假设学校教学能够培养学生的这种认知能力。也就是说,如果训练学生从书本中获取信息并对他们周围的事件进行反思,学生们最终应该能培养出将信息或理论同他们周围的生活和未来工作相联系的习惯,这种能力将促进他们善于接受挑战,以改善他们的工作和生活环境。

在三年级,有两篇需要精读的课文,一篇名为《金华双龙洞》,另一篇为《杨梅熟了》。前者是一篇关于浙江省金华县的一个石灰岩溶洞的文章,后者是一篇作者描述他观察家乡杨梅成熟了的文章。通过教学引导,两篇课文的主题都是爱国的,即通过对自然景观和家乡杨梅树的美之描述,表达了作者对祖国的热爱。

这5所小学,即 TB教学点、PLZ小学、HJ Z学校、弥勒县小学和N Y学校,在这两篇课文的教学方法上极其相似。有标准的教学参考书,老师需要准备教案,老师们会传阅教案,教导主任也会检查教案。⑭考察的这5所学校的所有语文课都是女老师上的,她们都穿着干净的衬衫和套裙及丝袜,黑色皮鞋,有的穿着套装。她们都精心地备了课,意气风发地站在讲台上,仿佛部队的指挥员,讲着漂亮的没有太多方言的普通话。同住在四堵泥墙和土屋的衣着褴褛的孩子们形成鲜明对比的是,这些老师是国家权威和现代化的标志。农村教学点和小学的老师同弥勒县小学的老师在着装上几乎辨别不出来,只有N Y学校的老师穿统一制服。

老师们运用很简练而生动的语言向学生们介绍了课文内容,仿佛她们此刻就跟作者一起在双龙洞或者正在品尝着紫色的、果肉丰满的杨梅一样。她们的教学环环相扣地展开。在教《金华双龙洞》时,老师让学生跟着她的思路,从溶洞外面走进曲曲折折的内洞,一路欣赏着奇形怪状的石钟乳形成的美景。在教《杨梅熟了》时,老师引导学生想像杨梅如何从淡淡的粉红色变成深紫色,恰是这个时候,杨梅汁丰味美、惹人垂涎。教学结束时,所有的老师用同样的方式小结。她们将文章主旨写在黑板上,包括:这篇课文描述了作者参观金华双龙洞的经历和对双龙洞的美景的仔细观察;通过对美丽景色的描写,作者表达了对伟大祖国的热爱;或者通过他对杨梅如何成熟的观察,作者表达了家乡杨梅的美,文章反映了作者对家乡的热爱等。当一个老师在全班学生面前讲到:“……如果作者不热爱作为祖国一部分的家乡,他就不会对其所见有如此生动的细节刻画……”老师频繁使用“我们”这个词,力图说服学生这一点。

从课文来看,可能老师们的出发点是对的,文章主要描写了作者的经历,表达了他们的所见所感。然而,以作者个人旅行经历和对杨梅树的热爱就推论出他们热爱祖国的主题是站不住脚的。显然,这种爱国主义的崇高主题源于教学的引导,源于高度集权的课程机构的主观目标。课文的意义就体现出我们必须热爱伟大祖国,必须为祖国服务,也表明了下一代对祖国应有的热爱的象征意义。

在研究人员的访谈中,所有的老师谈到了几乎同一件事情,即“这些作品反映了祖国的美和作者对祖国美的热爱,我们必须从小培养学生的这种爱。”由于课文写得很优美,老师除了“让学生了解最好的写作范文和形成对祖国的爱”之外,不愿意再多花时间讨论其它。标准的国家考试制度也在一定程度上激发了老师们就给学生教那些考试要考的内容和那些将有利于老师晋级考评的内容。他们根本就没有时间倾听学生谈论他们的生活,即使教室外面的迷人的景色近在咫尺,好像也没时间去欣赏。

当问及他们是否能够理解两篇课文时,学生最普遍的回答是“……描写很生动……表现了我们的祖国很美……”。当问及能不能描写家乡附近的岩洞或者自己家里种的水果时,他们都害羞地回答:“写不了,只有作者会写。”当问及他们是不是想到了家乡美和祖国的伟大时,他们很困惑地看着研究人员,冥思苦想着答案。很明显,他们根本没有想过观察他们家中果园里水果是怎么变熟的,也根本没有思考过课文里的优美的词句也能够描写他们自己的日常生活细节。该校窗外,高山上美景漫溢。沿着灌溉的农渠和硕果累累的果园,片片稻田里水稻随风摇曳。弥勒县以种植甘蔗、烟草以及供应水果市场的葡萄、梨、桔子和荷花而闻名。这些都是当地家庭的主要收入来源。孩子们散学后放牧着牛羊和马群,或在荷塘边嬉戏。而且,弥勒县有一个白象洞,邻县也有一个溶洞,近年来已成为附近主要的旅游景点。然而,在教学和学生的作品中从来没有体现过当地景色的描写。

教学没有将学生的学习和他们在村子里的生活联系起来,相反,如果仅仅按照教学参考书教学对老师而言是很简单的。满堂灌的教学模式一直强调对考试内容的死记硬背,同时灌输着不是学生自己生成的意识观念,这些都使得学生同周围的环境疏远起来。

集权化的课程在学生头脑中已固化

现在人们普遍认为,教育是能让学生获得知识和技能,并为适应市场经济做好准备的重要载体。企业雇主和员工认同的一种很重要的认知能力的素质维度是视野开阔及知识全面。思路广需要很高水平的阅读理解能力和丰富的知识基础。相应地,本研究假设:为了培养学生视野开阔的能力,学习的经验能够让学生获得各种知识基础。因此课堂观察的维度主要集中在教学资源和教师引导学生理解的参考资料两个方面。

研究人员注意到,老师们每节课都仔细备课,然后按部就班地教学。老师们首先简要介绍一下课文大意,然后全班集体朗读课文让学生熟悉内容,接着老师花大量的时间去逐句讲解一些概念和句子的深层含义。老师们逐字逐句讲解后,在黑板上写出每一段的大意总结,然后归纳成完整的全文提纲。上课时,学生们首先做的事是记笔记,他们虔诚地记下老师们写在黑板上的东西。一个单元结束时,老师会测验学生,就像参加中考和高考的一样。为了让学生准备考试,老师们会全面复习每一节课的每个细节内容。

老师们很少让学生查阅其它的学习资源、其他的作家和作品及书目。由于没有经费,所有的农村学校都没有图书馆。弥勒县小学有一个面积很小的阅览室,只对老师开放。N Y学校有一个小图书馆,学生们做完作业后可以借阅一些书籍,一般一周一次。教学的唯一关注点就是指定的课文。

除了教学内容之外,研究人员也观察了师生的互动。上课时,老师主要吸引学生注意力来回答提出的问题。比如,在 TB小学教学点的一位老师问道:“你怎样描写杨梅的?”一学生回答:“杨梅长满了凸点。”老师又语气坚定地问:“那么它是什么形状呢?刘英,请回答!”叫刘英的学生回答道:“是圆的。”老师仍不满意并追问:“是的,杨梅是圆的,但是课文是如何描写杨梅的?”

没有学生举手回答,他们很沮丧也很害怕,不知道老师的期望是什么。所有学生都低着头,避开了老师的目光。看到学生无人愿意回答,老师又自己答道:“杨梅是圆的,和龙眼一样大,⑮大家从图上可以看到,它全身长满了瘤状凸点。”

然后另一个学生将这个问题再问一遍,叫刘英的学生读着课文回答:“杨梅是圆的,和龙眼一样大,长满了瘤状凸点。当杨梅成熟时,瘤状凸点变平,杨梅也变得酸甜可口。”这次老师高兴地说:“对,坐下。”很明显,老师期望学生严格同课文内容保持一致。

在这些学校中的一个区别是老师是否允许学生在回答问题时照着课文来读。对一个农村学生来讲,回家预习课文是不可能的。喂养家畜等农活占据了他们许多午后和晚上的时间,他们的家庭也没有阔绰到在天黑之后还点灯照明数个小时之久。因此,老师会让学生读课文来找问题的答案。在弥勒县小学和N Y学校,老师判断一个学生是否偷懒的依据是看学生能不能很快回答上问题。通常老师的反应是:“下次回家好好读课文,坐下!”对学生和家长而言,由人民教育出版社编辑的教材是唯一的学习资料,作业严格按照课文来布置。

排斥学生的奇思妙想

在企业强调的是在经济活动中应富有积极主动性。教育改革运动认为,积极主动性对科学研究和高科技企业中具有创造性而言是很重要的。⑯学校理应培养学生的这种素质。然而,研究人员很遗憾地看到,教师主导的课堂压制着任何学生积极主动的尝试。

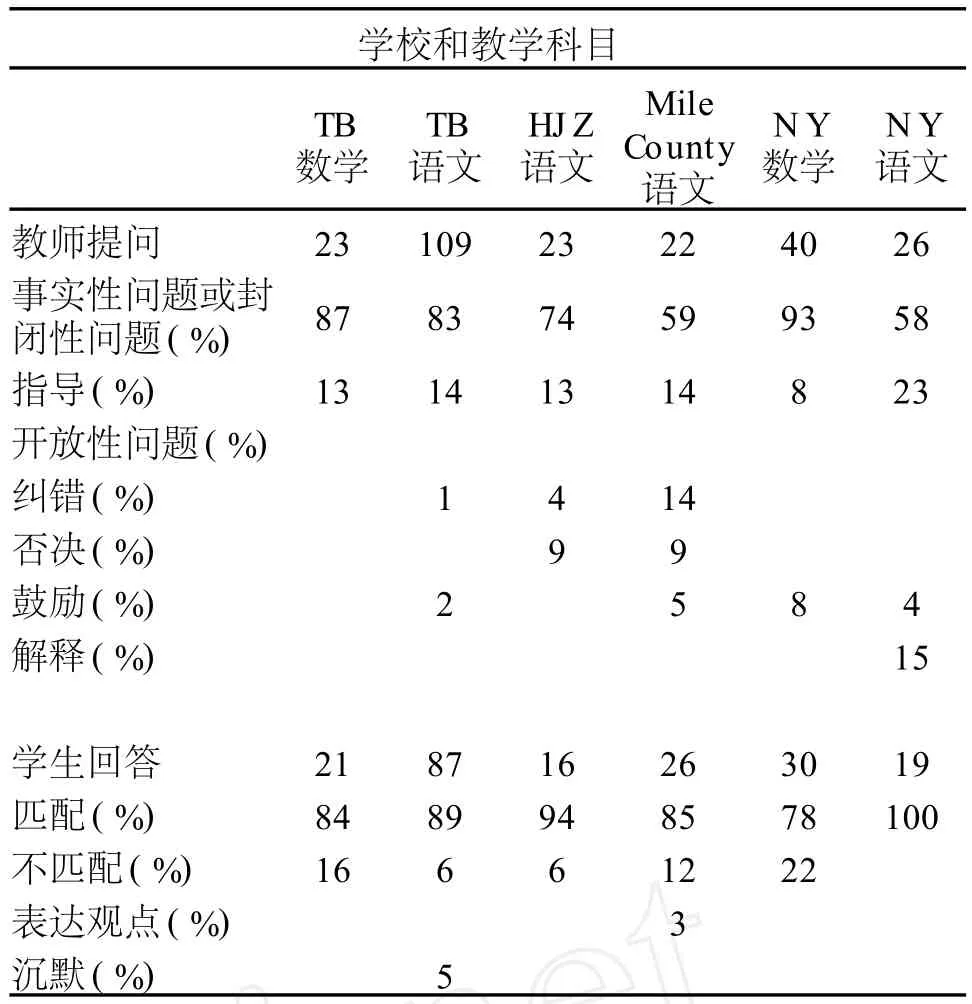

如表1所示,上课时老师主要用提问的方式来开展教学。多数问题都是事实性的,即仅仅需要学生给予简要回答或直接从课文中读出答案。下面的教学片断举例说明了一位老师引导学生理解一段《杨梅熟了》的描写场景。

老师:谁愿意读这一段?王建生 (音译),大声读。

学生1:(王建生)(读这段文章)

老师:好,我们来讨论这段文章。作者写道:“细雨如丝”,哪个季节会有这样的情景?

学生2:这些雨是春雨。

老师:那么“细雨如丝”是什么意思?雨是怎么下的?什么意思?

学生2:很细。

老师:对,说明春天的雨下得很细,怎么细?

学生2:像蚕丝一样。

老师:很对,雨像蚕丝一样细。春天,天下雨,雨很细,像蚕丝一样,所以有个成语叫“细雨如丝”。还有个俗语叫“春雨贵如油”。春天,庄稼需要雨,所以,春天的雨像珍宝一样宝贵。作者用蚕丝来描写雨……(老师开始读课文,突然提了一个问题)“杨梅树贪婪地吮吸着珍露”作者还怎么描写雨的?

学生3:像珍露。

老师:对,什么是珍露?

学生3:是个比喻,描写得很美。

老师:坐下。杨梅在春天是怎么长的?思考一下回答我的问题。(老师指着一个学生)

学生4:(起立,埋头于课文中约30秒仍然找不到答案)

老师:坐下!(老师提高了声音对全班学生说)我们讨论的是哪一段?第二段。可是她不知道在哪一段,她的思想已经抛锚了。

这5所学校的教学都是在这样死板的模式下进行的。实际上,老师用这样的策略想控制学生是否紧跟着老师的思路走。不想跟老师思路走的学生马上会被发现,并且他们那种令老师不满意的学习行为就会受到批评和当场纠正。学生们没有机会表达自己的理解和对作者的评论,也根本没有需要学生积极主动性和批判思维参与的小组讨论。

上课的气氛及所有发生的一切都被老师控制着。有一次,一个学生将杨梅的颜色描述成“绿色,黄色,粉红色和大红色”,老师就板着脸让她面向全班再次大声朗读课文。课文中写道,杨梅是淡淡的粉红色,然后变为深红,最后几乎变为黑色。学生带有自己理解的尝试性努力就这样很快地被不容置疑地与课文和教学参考书保持一致的行为压制了。

表1 教师提问与学生回答

5所学校的课表也一样,按照教育部要求,每个科目每周的教学时数为:语文10课时,数学12课时,社会4课时,科学6课时。学生们就像前面描述的那样一整天坐在教室里。课程唯一的区别是,私立学校在学生下午放学后有课外活动,其它三所农村小学和弥勒县小学都没有条件开展课外活动。研究人员也观摩了N Y学校的一节课外活动课,希望看到在国家控制的课程之外,学生有一些拓展其想像力的空间。

这节课展示的是将中国剪纸活动作为一项课外活动的典型片断。有15名学生参与,5人一桌。一位20岁刚出头的女老师首先做示范。她让学生们安静并坐直来观察她如何将一张纸折叠剪成雪花状,然后,给每个学生一沓五颜六色的纸,要求他们按照老师的步骤去折叠,剪成雪花状。最后,每个学生向老师交上他所剪出来的雪花图案。老师看着这些雪花图案,然后抽出了一枚,这枚图案对剪的学生而言已经很漂亮了。然而,老师作评价说:“很遗憾这个角比其它角短了些,如果有六个角的话,它或许是一颗漂亮的星星。现在,我们不能把它拿出来展览,因为它不完整。张玲 (音译,剪图案的那个学生),我讲怎么叠的时候你没有注意听,所以,你的雪花只有五个角。这就是为什么老师总是让学生要注意听讲的原因。不然,你们就错过了好多需要学习的东西。”

课外活动课理应设计得适合学生的兴趣,现在变成了正式的教学。研究人员观摩的数学课更是死板,老师们只是强调步骤,并且只有一个正确答案。学生们必须记住解题的公式。长远来看,课堂教学已经变成了将学生思维驯化为顺从的过程。对于这些青少年而言已没有想像的意境。总之,这样的学校教育没有培养学生的探究思维,却压抑了他们的批判意识。

外控的动机

通过对企业雇主和员工的访谈得知,对完成的工作负有责任感并对其负责是很重要的,因为这影响着产品的质量,而产品质量是企业赖以生存的核心。企业文化也强调由员工实现自我调控的意识。中国的学校往往给学生布置太多的作业。如前文所述,学生的学习就是死记硬背,老师上课所提的问题也是检测学生是否记住了该记的东西。然而,似乎家庭作业并不是用来培养学生的责任感形成的一种自我意识。

在访谈中,那些没有在班上回答上问题的学生都会自然而然地自责,“我没有做好作业,我对不起国家,对不起父母,对不起老师。”“老师们想让我们好好学习报效国家,如果我没有把作业做好,将来就不能更好地报效祖国”。一个学生没有自责,却承认:“我没有时间,我得放羊……再说,老师也会在上课时讲的。”

老师在关于学生应该对他们的作业负责的问题上的观点和学生的看法很相似,“我们的责任就是让学生知道,在学校里必须好好学习长大后才能为社会主义建设做贡献”,“有许多为世界做出贡献的伟大科学家为学生树立了榜样,当然,即使一个人做不到伟大,但那些英雄也给他们树立了做人的榜样”,“至少我们的学生应该达到中等水平,我们希望他们能考到中上的学校,然后考上大学,将来成为国家现代化建设的专门人才”。

学生和老师都将通过经济建设实现国家强盛的政治目标作为他们所应追求的最终目标。第二个责任就是对父母负责,是父母养育他们并支付学费。学校的老师变成了国家和父母的代表,来帮助他们最终实现这些目标。他们的要求也与实现这些最终目标高度一致,已完全合法化,学生们有责任完成这些要求。对于学生为国家和父母应负的责任,有段话能很好地说明老师作为学生的提醒者的角色,“我们教学生,他们必须明白我们老师正在教他们如何成为合格的优秀人才,所以他们必须要听。”在那所私立学校,老师们强调,“他们的父母将他们交给我们……我们要把这些孩子培养成有能力的人才。”⑰

尽管每天在监督着学生的行为,老师们并没有鼓励学生理解他们为什么要为国家和父母负责任,学生们只是被告知要这样做。同时,主要通过外在的控制和遥不可及的国家意象或抽象的现代化概念等来激励学生。

这与来自企业员工的观点不同,“我们想着把我们的工作干好。我们很满意因为我们有能力干好。”在解释为何他想把工作干好时,一个员工说道:“细节很重要,如果我把我的工作做好了,我的同事能将工作开展地更好……我们能在一起做事”,“这种责任让我们的生活有意义……我们从所有的微小的细节中创造,高质量的产品也来源于此……国家很遥远……”⑱

如前文所述,教室和走廊的墙上都是五颜六色引人注目的宣传画,有伟大领袖和他们的指示,有世界级的科学家、英雄人物和学生行为规范。这些都是对学生前途的日常提示。这几所学校的学生,或许和其他学校的学生一样,都要为完成规定的作业而负责。同时,他们在校内外都要举止得体。然而,研究人员观察到,学生在学习过程中并没有被当作有自我空间的自主个体。

来自教育官员、老师和家长的回应

教师培养和课程教材的“幕后工作”就是要对课堂上教师的教学行为研究产生浓厚兴趣。研究人员访谈了教育官员,县师范学校的校长以及被观摩过课的老师们。

据观察,5所学校使用的都是由人民教育出版社 (北京)出版的同一种教材。在对此发表看法时,省上的官员告诉研究人员,截至2001年,云南省有24000所小学。其中,21000所是仅有一两名教师的教学点。⑲云南省有26个少数民族,占全省人口的1/3,其中大多数民族在1949年之前没有本民族的书面语言。在20世纪八九十年代,中央控制有所放松时,一些少数民族开始从口语中创造自己的书面语,但效果不理想。在小学教育的前三年,老师用当地方言和普通话两种语言来教学。然而,当四年级要教科学和有必要在更复杂的层次上教数学时,老师们发现很难用方言去教学。

将教材翻译成方言代价太高,我们无法负担。除此之外,方言中也没有同现代科技术语对应的词。当地方言不能够充分地让少数民族人士同外界进行交流。许多老师都没有去过县城,他们根本不知道许多的现代设备……比如,一个老师告诉学生,火车就是能够在上面吃饭睡觉的移动的房子。⑳

谈及教育方面取得的成绩时,一位省教育厅领导告诉研究人员,截至2000年,在云南省128个县中,88个县已普及九年义务教育。同1990年全国平均高等教育毛入学率9.1%相比,云南省1990年为 3.8%,2000年为 4.9%。他焦虑地说:“2010年末,全国高等教育毛入学率将达到15%,云南只排在西藏和青海之前。”对政府官员而言,为了努力扩大教育规模,惠及整个农村和少数民族人口,最有效和有意义的途径就是使用普通话和标准教材,但在保存当地民族文化和引介现代知识和技能方面陷入了困境。

研究人员发现了两本地方教材,一本是关于如何在红河州种植水果的,研究人员曾在红河州开展过研究,另一本是关于云南少数民族文化的,都由云南省教育出版社出版。研究人员考察过弥勒县教师进修学校好多次,也给校长展示过这两本地方教材,校长没有表示任何兴趣。对学校教育他也开心不起来,他告诉研究人员,素质教育已谈了好多年,但他看不到有任何余地去采用不同的教学方法或者使用其它可供选择的教材。

素质仍然和高考联系着。我们使用由人教社提供的统一的课程和教材。你不敢使用其它的资料(来培训老师),你敢使用吗?㉑

用他十年的心血在全国兴办私立学校,已经退休的N Y学校所在的集团董事长评价中国的教育体制被集权化的课程所控制。

这种体制变成了一个庞大的官僚体系,它将全国统一高考作为控制全国的学校以及将权力牢牢抓在手里的便捷工具。高考对所有的教学和高、初中及小学的考试都有导向作用,扼杀了老师们的创造性和尊严以及独立思考的能力,然后老师又以同样的方式转嫁到学生身上。我没有办法来激励老师和学生。学生也知道撒谎或说假话照样得高分。㉒

除此之外,进修学校校长也说明了另一个问题,即让农村老师到他们学校进行再培训很难。他说,省教育厅要求农村学校5%的老师都要参加短期培训课程,2%的老师要脱岗参加一年的培训。而所有的农村老师想尽办法往镇上的学校调,然后是县上的学校,再是市 (州)上的学校。所以农村学校缺老师,老师们的教学负担很重。农村学校派不出老师参加再培训。如果派出老师,好几门课就得停上,因为每个教学点也就一两个老师。甚至,培训之后,好老师就会离开农村。同时,我们县城学校的老师却是一遍又一遍地接受培训。㉓

再培训理应教给老师一些改善教学的新理念。在回答研究人员关于再培训的问题时,村小学的老师们表现出一种复杂的情感。PLZ小学的一位老师把她的培训经历看作是她和学生们休息的机会。可是,当她回到学校,必须要使劲让她的学生赶上其它学校的学生,因为教学进度是由县教育局统一规定的。㉔另一位HLZ小学的老师感到再培训传递的信息不清楚:

素质教育被强调了很多,也老是谈论用新的方法激发学生……老师能够提一些能激发学生思考的问题,但很清楚我们不可能走这么远……每个学校必须要公布学生的考试成绩……更好地了解考试内容是很重要的。在再培训中,我们老师们老是交流一些教学中经常强调的东西。㉕

为了了解家长们是如何看待教育对于他们孩子的意义,研究人员还访谈了十几户家庭。㉖在一个彝族家庭,研究人员碰到了一位70岁左右的老年妇女。她介绍说,彝族人喜欢在干完地里的活后,弹着三弦吉他又跳又唱。言及于此,老人显得很激动:

正是在解放以后我喜欢跳舞,我儿子也喜欢跳舞……但现在我们只是一年跳一次,最多跳两次……去年三八节,干部们组织我们跳舞,都是些50,60,70岁但会跳舞的人……过去经常摔跤、跳舞,所有的年轻人都要一展身手,可现在的年轻人都不知道怎么摔跤和跳舞了……孩子们在学校上学,跳舞会占用他们的功课时间。㉗

在一座高山上的村子里,研究人员在放学后到一个彝族女孩的家里对其进行了访谈。她和祖母、妈妈、叔伯、婶婶们生活在一起。全家人正忙着往竹竿上搭烟草叶来晾晒。

“老师教过你一把尺子、一杯牛奶、一片面包的说法吗?”㉘

女孩自豪地回答:“教过。”

“老师教过你一座房子、一匹马、一头骡子或一把锄头的说法吗?”

女孩对这个问题有点困惑,回答道:“没有。”

“老师教过你怎样养鸡养猪吗?”

女孩更困惑了,一言未发。她做好准备参加研究人员的“考试”,可是对她来讲好像不是在学校课本里讲的内容。

“老师教过你过马路时朝左看吗?”

女孩看起来对这个问题很中意,不假思索地答道:“教过。”很明显,她要努力地弥补回答前两个问题时的不足。㉙

女孩的家位于海拔2200多米高的高山山脉,周围没有主干道。她的家人用一头骡子从地里将烟草叶驮回家里。女孩从来没有去过县城,县城大概在两小时的路程开外。她祖母有五个儿子,两个女儿。两个儿子念过初中,另外三个儿子和两个女儿只读过小学。当谈及供给他们上学时,老人说:“即使他们能考上大学,我们也供不起。”这时,她29岁的小儿子,插话进来:

你的意思是农民上大学?毕业后,大学生找不到工作,所以,白白浪费钱。我的邻居上了红河州民族师范学院,可他没有找到一份教师的工作,现在在家呆了一年了㉚……上学需要钱。如果国家不掏钱,谁愿意上学?我女儿上小学,一学期花400多。㉛

农民对国家新的教育政策很困惑,他们都有受骗的感觉,因为尽管国家要求他们为孩子的教育付费,可是国家并不分配工作。他们想让自己的孩子更加有出息,到外面赚更多的钱。

“怎样算一个有出息的人?”研究人员问一些学校的老师和县教育局的官员,典型的回答如下:

有出息的人就是那些考上大学后找到其它工作的人,比如,他们在上海、深圳找到了工作,或者是博士,工程师和那些在党政机关任职或担任领导的人。㉜

这番言辞和学校年鉴中的以下报道如出一辙:“为国家输送人才指的是将中等学校的毕业生送入更高层次的教育机构接受教育。”㉝

结语

在西部大开发的经济大潮中,中国正继续着又一个重要尝试,即通过巩固农村地区的义务教育来改革教育。㉞毫无疑问,市场经济为农村人口带来了机遇,他们现在可以在城市地区和企业部门工作。课堂教学对农村青少年有直接的影响。本研究考察了学校教育是否能够提高农村青少年的素质,从而为他们应对西部大开发中即将出现的经济机遇而做好准备。然而,比较研究表明,中国的教育扩张政策不能为中国的西部农村提供帮助。教育部门作为政府控制的公共机构,并没有对日益增长的非公有制经济部门的用人需求做出回应。

以上讨论表明,课堂教学可能教会了学生如何读写,却根本没有反思有关企业所看重的知识和能力的基本概念。学校和当地企业的关注点各不相同。企业正在培育竞争力以及如何在市场中应对不确定性的能力。生存是企业的底线。在中国西部地区,相对于大都市和省会城市或者东部城市,工业几乎被边缘化。由于县域内基础设施匮乏,西部地区正面临更大的挑战。县域内更多的是乡镇企业或私人小企业,它们仍然在学习如何依靠自己的力量站稳脚跟,在市场的强大力量下,经常显得很脆弱。㉟因此,这些企业将人力资源视作生存的关键因素。在招聘时,企业想招到能够理解日常事务意义的人,视野开阔的人,能够有积极性去改善工作的人,以及能够在企业中把事情做好和有责任感的人。企业对员工的素质要求和学校教给学生技能之间的差异反映出在教育政策和人力资本市场的需求之间存在日益拉大的鸿沟。

学校理应成为人力资源的提供者,但又完全被集权政策控制。学校的定位是为崇高的国家现代化目标而服务。可自相矛盾的是,它却对当地农村的日常生活视而不见。课堂里首先考虑的事情是紧紧围绕国家批准的课程来展开教学。学校考试也是围绕高考而展开,而高考选拔人才接受高等教育,而后适时地进入城市获得白领的工作。对于农村青少年而言,高考失利意味着出局;对教育部门而言,通向大学扶梯的人数多 (高考上线率高)则体现了学校的教育质量高;对于政府官员而言,则代表着一个省,一个市州或一个县的普及教育取得的成就。因此,训练学生帮助他们考高分成了课堂教学生活的核心。

尽管全纳教育在每个村子都得到加强,但同当地实际和新兴的社会群体有联系的知识教学却没有开展。研究者已经发现,不同地域、城市和农村的不同生源及其学业成就的不均衡已经使教育不公平恶化。㊱因此,理解教育规模的急剧扩张和由此引发的日益扩大的不公平之间的矛盾显得很重要。

农村地区的教育体制体现的是为国家现代化培养和选拔人才的目标,实现国家的现代化是20世纪50年代中国领导人倡导的一种发展模式。㊲正如本研究所发现的,国家仍然设计着统一的课程来灌输一些崇高的理念,而这些理念却远离了日常的农村生活,远离了一些实实在在的对农村青少年开放的就业机会。基层学校仍然将从县域学校选拔有潜力的学生进入省城学校或大城市的大学作为其唯一的使命。

虽然学校教着同样的国家课程,N Y学校或弥勒县小学的学生或许可以通过父母的社会关系找到城市的工作。可是,农村孩子只有很少一部分才能通过高考进入大学。最终,农村的人们为了送孩子上学舍弃了他们的传统和文化:他们的孩子丢失了乡土知识和传统中对舞蹈、歌唱和摔跤的热爱。孩子们对现代服饰赞不绝口,他们已疏远了传统,却不能抓住一些好的工作机会。即使找到了一份城市的工作,也通常是一些报酬低廉的服务性工作。

老师们每天教着由国家设计、以城市为主导的课程。这样,老师将国家意志制度化,学校也变成了国家机器的一部分。老师们并不具备当地乡镇企业所需要的知识和农民们需要提高产出的知识。研究中有位老师受访者说:“我们不需要教农业知识,学生可以跟他们的父母学。”文化大革命后,再也没有老师担心会和农民一起去田间劳动或参观当地企业。监控并督促学生的学习已足以满足对老师职责的要求。

老师也是一个非常弱势的职业,所有生计依赖政府保障。由民办教师转为公办教师就意味着要丢弃他们的农村身份。在这个转变中,有些老师有了城市居民身份,穿着城里人穿的衣服,秉持主流的思想观念。最终,他们所处的现实和农村出身的现实相隔离。他们没有理由形成一种不同于具有明显城市印迹的意识形态的价值观。尽管他们来自农村,却忽视了乡土文化的价值,这也在课程和他们的教育中被长期忽视。没有人会希望当下的教育体制能形成一种新的教师角色,也没人希望老师们也会那样去做。

发轫于新经典经济理论的人力资本理论认为,教育会提高人口素质。该理论也希望市场的无形之手会促使教育部门响应劳动力市场并调节供求。但本研究表明,由于政府牢牢控制着课程,教育和市场需求并不匹配。当地学校也没有自由或自主性来对匹配供求关系的挑战做出响应;另一方面,企业也没有发展到有能力同国家控制的学校或者国家来协商关于人力资源的需求问题。因此,我们不断看到,具有明显城市印迹的课程让农村青少年在劳动力市场中处于劣势地位。通过教育实现更大的社会公平仍将需要很长的时间。

正如本文所述,尽管老师们在强调伟大祖国的美,但他们甚至连教室外高山上美丽的红色沃土都视而不见。在珠江上游学生们的家乡,到处都是充满自然景观的山峦叠嶂,片片庄稼和水果举目无垠,民族文化俯拾即是。因此,具有城市印迹的学校教育已经让老师、学生和家长对发现他们自己在当地发展中的价值显得漠不关心。这样就出现了一个悖论:尽管在西部大开发大潮中涌现出了经济机遇,但西部农村地区的青少年还不具备抓住这些机遇的能力,只是怀有“去外面的世界”(东部沿海)成为一个为城市人口打工的廉价劳动力的渴望。

[注 释]

① The study described in this paper is part of a research project“Education and Work:The Efficacy of Schooling in Human Resource Development in Three Regions in China” (CU HK 4379/00H),which was supported by theResearch GrantCouncil ofHong Kong.本文在曾发表在 Gerard A.Postiglione(ed.)Education,Stratification and Social Change in China.New York:M.E.Sharpe,2006,pp.111-135.

② 李春玲.贫困地区教育 [M]//熊景明.进入21世纪的中国农村.北京:光明日报出版社,2000.pp.228-237;张玉林.2002(11月10日)分级办学制度下的教育资源分配与城乡教育差距:关于教育机会均等问题的政治经济学探讨 [DB/OL].中国农村研究网http://www.ccrs.org.cn.

③ 胡鞍钢,王治光,康晓光.中国地区差距报告.沈阳:辽宁人民出版,1995.pp.173-245.

④ Dorothy.J.Solinger,Contesting citizenship in urban China:peasant migrants,the state,and the logic of the market(Berkeley:University of California Press,1999),Chapter 2 State Polices I:Turning Peasants into Subjects,pp.27-55.

⑤ Deborah S.Davis, “Social class transformation in urban China:Training hiring,and promoting urban professionals and managers after 1949,”Modern China,(26,3,July,2000),pp.259-261,268.

⑥ 李树磊.村落中的国家:文化变迁中的乡村学校.杭州:浙江人民出版社,1999.pp.118-144;pp.152-171.

⑦ 红河州人民政府.加快农业产业化发展 (在2002年全省农业产业化经营工作会议的政府报告,红河州云南:2002).pp.12-23.

⑧ 萧今.中西部两县经济资源的筹集与分配案例研究:增加教育投入的困境及筹资建议.财贸经济,2004,3:18-27.The paper describes in detail the livelihood and social environment in this remote county.

⑨ The work described in this section is from interview of the three firms.

A Study on the Relationship between Classroom Teaching and the Quality Development for no-farm jobs:Field Research Based on Mile County,Yunnan Province in Southwestern China

XIAO Jin(ZHANG Wei-min,translator)

(Universities Service Center for China Studies,CU HK,Sha Tin,HK,999077)

The movement of“going west”yields tremendous labor resource opportunities of no-farm jobs,which means more and more rural population will flux into the urban areas to work.The study visited some rural firms in Yunnan Province,and observed school classroom teaching,interviewed employers and employees in the firms,teachers,students and parents.The finding of the study goes that,centralized curriculum and exam-oriented classroom teaching can't help rural children develop the qualities which labor resource needs in the firms,e.g.,putting theory into practice,open-mindedness,initiative,and sense of responsibility,and there is a long way to eliminate the inequality between rural and urban areas.

classroom teaching;qualities;putting theory into practice open-mindedness;initiative;sense of responsibility

G 40-054;G 622.0

A

1674-5779(2011)03-0001-11

2011-04-02

萧今,女,香港中文大学教授,博士,主要从事教育经济学研究

[译者简介]张维民 (1979—),男,甘肃庄浪人,西北师范大学西北少数民族教育发展研究中心助教,博士生,主要从事外语教育、教师教育、课程与教学论研究

(责任编辑 张永祥/校对 一心)