重述和澄清要求与儿童外语发展

2011-07-27邓跃平

邓跃平

(长沙理工大学 外国语学院,湖南 长沙 410114)

1.引言

纠正性反馈是指老师对学生所犯错误作出的一种反应,通过以某种方式向学生指出他们的中介语与目标语之间的差距。近年来,它一直是第二语言习得研究和课堂教学研究的热点问题之一。目前有大量的研究表明纠正性反馈能有效促进二语的发展(Ammar& Spada,2006,2008;Gass,2003;Long,1996),但究竟到底哪种反馈方式更加有效?这仍是个争议很大的问题。Lyster(1998b;2002;2004)认为形式协商更能促进二语的发展,而以Ellis为代表的研究者却认为重述也能有效促进二语的发展(Mackey& Philp,1998;Leeman,2003)。在国外关于纠正性反馈的理论介绍和实证研究已经取得了很多成果,但在国内,此方面的实证研究还并不多,仅有的研究也是介绍性的(孙燕青,2005;张雪梅、戴炜栋,2001),且多涉及成人,很少研究涉及到反馈与儿童二语发展,而在中国外语教学环境下的反馈与儿童外语发展关系的研究更少。本文针对反馈与中国外语环境下儿童英语复数标识的发展进行实证性研究,探讨儿童对于反馈的接纳以及反馈对儿童外语学习的影响。

2.研究背景

纠正性反馈是以 Long(1996)的交互假说、Schmidt(1990)的注意假说及Swain(1985)的输出假说为理论基础的。根据Long的交互假设理论,在意义协商中产生的纠正性反馈能给学习者提供一个关注语言形式的机会,可以促进第二语言的发展,至少在词汇、语素和句法方面。Schmidt的注意假说理论认为纠正性反馈可以帮助学习注意到自己中介语和目标语结构上的差异。Swain认为可理解性输出能帮助学习者通过意义协商的过程使自己能够被别人理解,同时习得语言结构。Lyster&Ranta(1997)总结了六种反馈类型:直接纠正、重述、澄清要求、元语言反馈、诱导、重复错误,并将后四种称为形式协商。近年来,研究者越来越关注重述和澄清要求在第二语言发展中的作用。

2.1 重述

重述指教师不直接指出学生的错误,而是在保留原句大意的基础上含蓄地改正学生话语的全部或一部分。如:

S:I have two apple.

T:Yes,two apples.

从上面的例子可以看出,重述能在不打断双方谈话的情况下提供给学习者正确的语言输入,提高目标语言形式的突显性。

近年来,有关重述的实证性研究始终是二语习得的热点。Mackey&Philp(1998)的研究发现重述对交际价值比较高的语言形式,如question forms的习得作用显著。Leeman(2003)的实验也进一步发现重述对于交际价值低的语言形式(如性数一致)的习得作用也是很明显的,因为它不仅是语言学习的负面证据,也是语言学习的正面证据。Ellis(2001)的研究表明在课堂环境下,重述是主要的也是最有效的反馈形式,它最能促使学习者对其语言形式的自我纠正。Nassaji(2007)的实验进一步发现,重述比其他形式的反馈能引发更多的修正性输出,让学习者注意到自己中介语与目标语之间的差距,从而促进了二语的发展。邓跃平、张薇(2009)探讨了纠正性反馈中的重铸(重述)、诱导与中国外语教学环境下中学生第三人称单数习得之间的关系并表明重铸反馈效果最明显。

然而,也有研究发现,虽然重述是教师使用最多的反馈策略,但它所引起的接纳却很少(Lyster&Ranta,1997)。他们认为,重述策略关注意义,所以学生容易把它误解为是教师对内容的反馈,而不是对语言形式的反馈,特别是对纠正形态句法错误的重述,学习者辨别更困难。因此,重述在我国英语课堂内的作用和效果还有待更深入地研究。相比之下,澄清要求才是较为有效的一种反馈手段。

2.2 澄清要求

澄清要求指对话者假装没有理解学习者所说的话,通过以提问的方式,如Pardon或Excuse me来要求学习者重新输出自己的语言。例如:

S:There are four tiger.

T:Pardon?

从上面的例子可以看出,澄清要求不提供目标语的正确形式,但是为学习者提供了自我修正的机会,促使学习者对之前的错误形式进行修正输出。在这过程中,学习者需要进行更深层次的加工,所以有利于他们中介语的发展。

Lyster(1997)对浸入式教学课堂的描述性研究结果表明重述是教师最常使用的反馈,但学习者往往难以注意到重述,因此它很少被学习者接纳,而形式协商中的澄清要求能够吸引学习者注意自己不恰当的语言,进而对自己的语言进行自我纠正,且其产生的接纳仅次于诱导。随后Lyster(2004)比较了重述与形式协商在小学课堂中对五年级学生习得法语性别词缀的作用,证明了形式协商更能促进儿童二语的发展,其中澄清要求的作用显著,优于给他们提供的重述。Lyster(2009)比较了重述与澄清要求对学习者习得法语性别词缀的作用,结果发现两种反馈方式都能有效促进学习者二语的发展,其中澄清要求组得益于有机会进行修正性输出及接受负面证据。在成人二语习得环境中,Mc-Dough(2005)发现学习者在接受澄清要求后,能产出更多的接纳,这是学习者习得提问方式的重要标志。之后McDough(2007)比较了重述与澄清要求对英语动词过去词缀习得的作用,但结果却发现这两种反馈手段并没有显著差异。也有一些研究开始将多种反馈手段同时运用,如Doughty&Varela(1998)的实验通过将重复错误与重述结合起来,从而增强了重述的显性程度。Lyster(1997)在分析实验数据时指出将重述与形式协商(如澄清要求)同时使用更能够使学习者修正语言输出,推动二语的发展。Chrisine(2000)进一步证实了Lyster的观点,指出在课堂环境中,老师可以把重铸和其他反馈形式同时使用,以此提高反馈的效果。

3.实验设计

3.1 研究问题

目前对于反馈中的重述和澄清要求仍存在着很大的争议,在对反馈的接纳方面,Ellis(2001)的研究表明在课堂环境下,重述是主要的也是最有效的反馈形式,它最能促使学习者对其语言形式的接纳。而Lyster等则认为重述很少带来学习者的接纳,而澄清要求能够吸引学习者注意自己不恰当的语言,进而对自己的语言进行自我纠正。在反馈的最终效果方面,Lyster(1997;2004)认为澄清要求比重述更能促进二语的发展,而Nassaji(2007)认为重述的效果更好。Doughty&Varela(1998)同时运用两种反馈手段,有效地促进了学习者二语的发展,那重述与形式协商(如澄清要求)同时使用是否能更有效促进二语得发展?这是一个少有人探讨的问题,尤其在国内。因此,本文欲对反馈与中国外语课堂教学环境下儿童外语发展进行研究,探讨以下几个问题:

(1)儿童对于不同反馈的接纳有什么特点?

(2)对于重述、澄清要求和两者结合,哪种更能有效地促进儿童习得英语过去时态标识?

4.研究方法

4.1 受试者

参加实验的是从湖南某小学随机抽样的36名学生,将其随机分为4组,每组9人。抽样儿童年龄在9~10岁之间,已有一年半的英语(工作日每天半小时)学习经历,有大概300个英语词汇量。Cohen和Manion(1994)提出:进行有效统计分析的最低值为30个,此提法被很多研究者认可。受试人数超过30个,因而本研究所获得的数据具有一定的代表性和可信度。

4.2 目标语言形式

该研究选择规则动词过去时态作为目的语法。理由有二:其一,根据Van Patten(1996)的“词汇优先原则”,学习者优先词汇信息,而不是语法标记来理解语义信息。如:work,学习者通常会通过worked理解过去概念,而忽略过去标识“-ed”。其二,中文名词中没有词素来表示过去概念。因此,对于中国学生尤其是初学者来说掌握复数标识有一定的难度,也最容易犯错。在受试接受的英语教学中,曾经出现了英语的名词复数,只是给学生提供这样的范例,没有强调过去失态这个语法规则,教授这个语法概念。出于对学生的英语水平的考虑,此实验中采用的都是规则动词。

4.3 实验设计

本次研究采用对话交流的方式,由研究者和受试者进行一对一的对话,老师要学生看图片或实物,并诱导他们说出相应的英语。试验采用了一次前测,十轮谈话训练,一次即时后测以及一次延时后测的方法。实验第一天所有受试者进行了前测,接着连续十天进行任务型对话,在这过程中,针对学生的目标语错误,组一接受重述,如S:My father work in a factory three years ago.T:Yes,your father worked.;组二接受澄清要求,如S:My father work in a factory three years ago.T:Pardon;组三同时接受重述及澄清要求,如S:My father work in a factory three years ago.T:Pardon Your father worked,ah-huh;组四为控制组不接受任何反馈信息。各组在对话完毕后,马上进行及时后侧,并在一个月后依次进行延时后侧。

4.4 数据收集与分析

所有三轮测试与十轮任务型对话练习都在一间安静且舒适的语音室完成,整个过程都用摄像机录下来了并进行录音,在此基础上,研究者将录音转写成书面文字加以分析。

本实验的数据用社科统计软件包SPSS13.0进行处理,主要采用描述性统计、一维方差分析、配对样本t检验的三种分析方法。通过比较受试者在三次测试中的所得分数,可以看出他们是否有明显差异。

5.实验结果及讨论

(1)儿童对于不同反馈的接纳有什么特点?

表1 儿童所接受的反馈数量及接受反馈后及时纠正语言(repair)的情况

从表1中可以看出,当老师同时使用两类反馈时,受试者及时纠正语言输出的比例最高,其次接受澄清要求的受试者,再次接受重述的受试者。尽管重述引发的接纳是最低的,但它仍然是教师频繁使用的一种反馈手段。

(2)对于重述、澄清要求和两者结合,哪种更能有效地促进儿童习得英语过去时态标识?

在回答这个问题之前,先对数据做初步的分析来检验受试者对于目标语法形式的掌握情况,有关前测、即时后测、延时后测的描述性统计列于表2。

表2 描述性统计及ANOVA

从表2中可以看出,尽管受试者学习了6个月的英语,但是他们对该目标语言结构掌握不够理想。通过单因素方差分析,从表2中可以看出,F值为0.777,显著水平为 0.555 >0.05,说明各组受试者在前测中对该目标语言结构的掌握没有显著差异。所以说明受试者后测成绩的组间差别不是源于受试个体的早期知识。而在经过了十轮任务型谈话之后,各组在对英语过去时态标识的掌握上有了不同程度的进步。其中,组三,即重述加澄清要求组的进步最大,在即时后测与延时后测中分别达到了7.24和6.43分。其次是重述组,再次是澄清要求组,最后是控制组。单因素方差分析对即时后测与延时后测的统计结果都显示出明显地组间差异,显著水平为0.000。

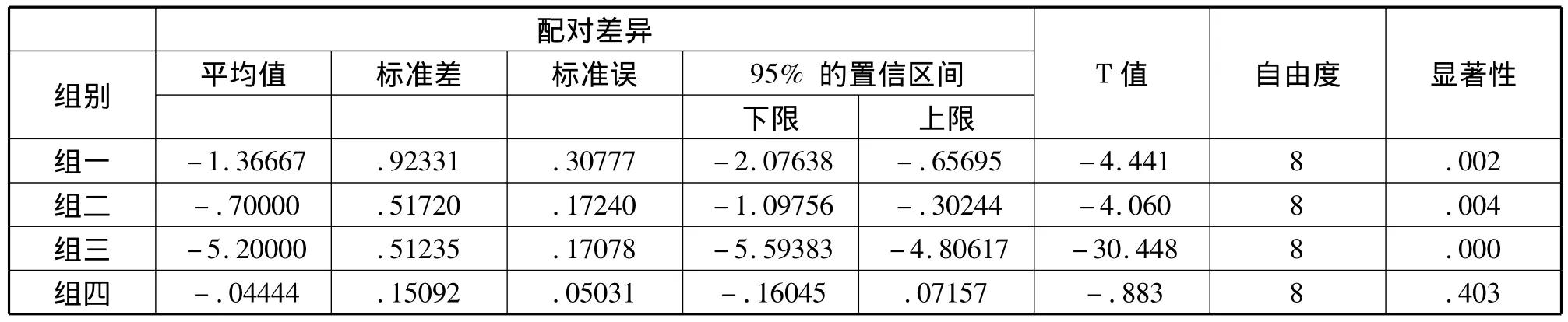

表3、表4分别对各组受试前测与即时后测,前测与延时后测成绩进行了配对样本t检验。

表3 配对双尾t检验(前测—即时后测)

表4 配对双尾t检验(前测—延时后测)

如表3、表4所示,组三的后测成绩提高十分显著,在两次后测中的显著性均为0.000<0.05,效果量大;其次是组一,在即时后测与延时后测中,显著性分别为0.002 和0.003,均小于0.05,说明成绩提高比较显著;而组二,在前测与即时后测中,显著性为0.04,非常接近临界值0.05,说明成绩提高不是很显著,在延时后测中,显著性为0.21>0.05,说明成绩没有显著进步。而控制组的两次后测成绩与前测相比并没有提高。

通过上面对实验数据的分析,不难看出在经过了十次训练后,在即时后测中,组一、组二、组三中的受试进步非常明显,其中,组三中的受试对复数标识的掌握略优,这说明将两种反馈方式有效地结合在一起更能促进学习者二语的学习。其次组二,再次组三。组四中的受试对于复数标识的掌握也有一定的进步,但不是特别的突出。在延时后测中,各个组能正确提供复数标识的比率都有所回落,尤其是组三,在延时后测中的成绩回落比较大,这可能是由于澄清要求具有歧义性,受试者可能把它当做对内容的反馈(Chaudron,1997),这与Lyster(2009)的实验结果不相符。Lyster(2009)通过实证研究,发现澄清要求能有效地促进二语的发展,且其效果能基本保留。

本研究显示出纠正性反馈能有效地促进儿童的二语学习。接受纠正性反馈的三个组在即时后测中的表现都好于控制组,这与Mackey的观点也相符合,Mackey(2002)提出对于儿童反馈的效果在即时后测中就能体现出来,而对于成人反馈的效果一般只能在延时后测中才能体现得到。儿童对于重述的接纳比澄清要求少,但是重述的最终效果比澄清要求好,这说明学习者的接纳并不一定能促进二语习得的发展。也就是说,学习者没有接纳,并不能说明学习者没有习得某个语言形式,因为接纳有可能延迟了,或没有机会接纳。在接纳方面,本研究发现澄清要求之后的接纳比重述之后的接纳多,这与Lyster的观点相符合。此外,我们还可以看到即使没有接受任何反馈,控制组的受试者在即时后测中对复数标识的掌握也有一定的提高,这可能是由于十轮对话练习中出现的名词复数范例让学生潜移默化地受到了影响。

6.结语

在中国外语教学环境下,在对反馈的接纳方面,儿童对澄清要求及重述同时提供的接纳更多一点,其次澄清要求,再次重述;在对反馈的最终效果方面,儿童同时提供重述和澄清要求的效果最好,其次重述,再次澄清要求。

纠正性反馈对中国外语教学有重大的指导作用。许多教师埋怨学习者对教师提供的反馈未作出反应,而本研究则表明学习者不作出反应,并不能说明他们没有注意到自己错误的语言形式,也并不代表他们就没有取得进步,这可能是因为他们没有机会接纳。因此,在真实的教学过程中,教师应该给学生提供更多的机会,让他们能够将自己的中介语与目标语进行对比,从而习得该语言形式。此外,作为教师,不应该只是采取一种反馈方法,而应该将多种反馈方法结合起来,从而有效地促进儿童外语的发展,如将重述与澄清要求结合起来。

[1]Alison Mackey & Rhonda Oliver.International Feedback and Children’s L2 development[J].System,2002(30):459-477.

[2]Alison Mackey& Jennifer Leeman& Rhonda Oliver.Interactional input and the Incorporation of Feedback:an Exploration of NS-NNS and NNS-NNS Adult and Child Dyads[J].Language Learning,2003(53):35 -66.

[3]Ammar,A.& Spada,N.One Size Fits all Recasts,Prompts and L2 Learning[J].Studies in Second Language Acquisition,2006(28):543-574.

[4]Ammar,A.Prompts and Recasts:Differential Effects on Second Language Morphosyntax[J].Language Teaching Research,2008(12):183-210.

[5]Chaudron.C.A Descriptive Model of Discourse in the Corrective Treatment of Learners’errors[J].Language Learning,1997(27):29-46.

[6]Cohen L.& Manion L.Research Methods in Education[M].New York:Routledge,2000:25-30.

[7]Doughty,C.,& Varela,E.Communicative Focus on Form[C]//C.Doughty& J.Williams.Focus on Form in Classroom Second Language Acquisition.New York:Cambridge University Press,1998:129 -154.

[8]Ellis R.Investigating Form-Focused Instruction[C].Gass,S.M.Input and Interaction.Doughty,C.& Long,M.Handbook of second Language Acquisition,Oxford:Blackwell,2003:224 -255.

[9]Hyltenstam & Abrahamsson.Age and L2 Learning:The Hazards of Matching Practical“Implications”With Theoretical“Facts”[J].TESOL Quarterly,2001,35(1):151-170.

[10]Long,M.The Role of the Linguistic Environment in Second Language Acquisition[C]//W.Ritchie& T.Bhatia.Handbook of Second Language Acquisition.New York:Academic Press,1996:413 -468.

[11]Leeman,J.Recasts and Second Language Development:Beyond Negative Evidence[J].Studies in Second Language Acquisition,2003(2):37-63.

[12]Lyster,L & Ranta,L.Corrective Feedback and Learner Uptake:Negotiation of Form in Communicative Classrooms[J].Studies in Second Language Acquisition,1997(19):37-66.

[13]Lyster,R.Recasts,Repetition,and Ambiguity in L2 Classroom Discourse[J].Studies in Second Language Acquisition,1998(20):51-81.

[14]Lyster,R.Differential Effects of Prompts and Recasts in Form-focused Instruction[J].Studies in Second Language Acquisition,2004(26):399-432

[15]Lyster,R.,& Mori,H.Interactional Feedback and Instructional Counterbalance[J].Studies in Second Language Acquisition,2006(28):321-341.

[16]Lyster,R..Pompts Versus Recasts in Dyadic Interaction[J].Language Learning,2009(59):1 -39.

[17]Mackey,A.,& Philp,J.Conversational Interaction and Second Language Development:Recasts,Responses,and Red Herrings[J].The Modern Language Journal,1998(82):338-356.

[18]McDonough,K.Identifying the Impact of Negative Feedback and Learners’Responses on ESL Question Development[J].Studies in Second Language Acquisition,2005(27):79-103.

[19]McDonough,K.Interactional Feedback and the Emergence of Simple Past Activity Verbs in L2 English[C]//A.Mackey.Conversational Interaction in Second Language Acquisition:A Series of Empirical Studies.Oxford:Oxford University Press,2007:323 -338.

[20]Nassaji,H.Elicitation and Reformulation and Their Relationship With Learner Repair in Dyadic Interaction[J].Language learning,2007(57):511-548.

[21]Philp,J.Constraints on“Noticing the Gap”:Non-native Speakers’Noticing of Recasts in NS-NNS Interaction[J].Studies in Second Language Acquisition,2003(25):99-126.

[22]Saxton M.The Contrast theory of Negative Input[J].Journal of Child Language,1997(24):139 -161.

[23]Schmidt,R.The Role of Consciousness in Second Language Learning[J].Applied Linguistics,1990(11):129-158.

[24]Swain,M.Communicative Competence:Some Roles of Comprehensible Input and Comprehensible Output in its Development In S[C]//Gass& C.Madden.Input in SecondLanguageAcquisition. Rowley, MA:Newbury House,1985:235-253.

[25]Van Patten,B.Input Processing and Grammar Instruction[M].Norwood,NJ:Ablex.,1996.

[26]邓跃平,张薇.任务型交互活动中的修正性反馈与目标语发展[J].外语教学,2009(6).

[27]孙燕青.第二语言学习中的反馈[J].心理科学进展,2005(2):156-161.

[28]张雪梅,戴炜栋.反馈、二语习得、语言教学[J].外语界,2001(2).