无气腹提拉直接Trocar穿刺法在腹腔镜手术中的应用分析

2011-01-30曾玉华李佳平周洪贵谌伦华

曾玉华 李佳平 周洪贵 谌伦华

无气腹提拉直接Trocar穿刺法在腹腔镜手术中的应用分析

曾玉华 李佳平 周洪贵 谌伦华

目的 介绍一种操作简单,安全快速的腹腔镜Trocar穿刺术式并探讨其临床应用价值。方法 386例腹腔镜手术以无气腹提拉法脐孔腹腔镜 Trocar穿刺,132例以传统气腹针穿刺建立气腹后行脐孔或脐孔旁腹腔镜Trocar穿刺,比较两组穿刺的时间及并发症。结果 无气腹提拉直接Trocar穿刺法的穿刺时间明显短于传统穿刺法,其差异具有显著统计学意义(P<0.05),而两组穿刺并发症差异无统计学意义。结论 无气腹提拉直接穿刺法在脐孔腹腔镜 Trocar穿刺操作简单、安全、快速、省力、易操作,值得推广。

腹腔镜手术;Trocar穿刺;并发症

妇科腹腔镜手术是目前外科技术中发展最为迅速的领域之一,它具有微创、患者恢复快、住院时间短等优点。但腹腔镜手术的并发症不容忽视,并发症的发生除与手术的难度有关外,大部分腹腔镜手术的并发症与气针及Trocar的穿刺有关[1]。尤其是作为进入腹腔的第一穿刺的手术操作是手术成功的第一步,也是手术过程中最危险的一步,因为手术常用的脐孔穿刺点与所对应的腹膜后大血管有特殊解剖关系,第一步操作失误不仅影响手术进程而且可致严重后果,常常使初学者望而生畏。本研究采用无气腹提拉直接Trocar穿刺法和传统穿刺法对 2008年 9月-2010年 6月期间川北医学院附属医院妇科腹腔镜手术患者518例进行脐孔腹腔镜第一套管孔(即腹腔镜Trocar孔)穿刺,其中直接Trocar穿刺组386例,传统气腹针穿刺组 132例,总结出腹腔镜操作简单,安全快速的第一穿刺法,为提高腹腔镜手术的安全性打下基础。

1 资料与方法

1.1 一般资料 518例患者均无腹部手术史,均拟行妇科腹腔镜手术,年龄 18~48岁,手术种类为宫外孕输卵管切除术,巧克力囊肿剥除,卵巢肿瘤剥除或附件切除术,子宫肌瘤剥除术。其中直接Trocar穿刺组 386例,传统气腹针穿刺组 132例,两组患者在年龄、体重指数、妊娠及生育史、盆腔粘连程度等方面经统计学处理差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 腹腔镜第一套管孔(即腹腔镜Trocar孔)穿刺方法 两组患者均采用全身麻醉,术前准备中均有脐孔清洁准备。术前备皮常规留置尿管。

1.2.1 直接Trocar穿刺组 即采用无气腹提拉直接Trocar穿刺法进行第一套管孔穿刺。根据手术需要患者取膀胱截石位或平卧位,全麻成功后,常规消毒铺巾,再次消毒脐孔,于脐孔边缘两把巾钳分别距脐孔约 2 cm处水平用力对称提拉宽约 1 cm皮肤及皮下组织,于脐孔正中用手术尖刀反向上挑纵行或横行(选择脐孔的长径)切开长约 1~1.2 cm的切口达全层,并用手术刀刀背小心探入切口进一步检测是否进入腹腔;在巾钳提拉状态下,握持10mm Trocar缓缓由切口垂直插入后去除Trocar芯,并用腹腔镜再次直视下检测是否进入腹腔及切口下方有无损伤及出血情况;后接入充气管建立气腹达13~15mm Hg,腹腔镜直视下置入操作孔,进行余下的手术,术毕先排空CO2气体再拔出各穿刺套管,以可吸收线或 1号丝线缝合脐孔切口腹膜及皮下,创可贴胶布粘贴皮肤切口。记录手术切开皮肤至充气成功的时间。

1.2.2 传统气腹针穿刺组 即采用传统的Veress气腹针穿刺建立气腹后再行10mm Trocar穿刺。术前准备同观察组;两把巾钳分别距脐孔约2 cm处水平用力提拉宽约 1 cm皮肤及皮下组织,于脐孔正中或边缘(常在边缘)用手术尖刀切开皮肤长约1 cm,由此行Veress气腹针垂直于皮肤穿刺待有突破感后行摇摆试验或滴水试验证实进入腹腔后接 CO2气腹机,并建立气腹达13~15mm Hg,拔出气腹针,10mm Trocar由切口处垂直穿刺进入腹腔,置入腹腔镜直视下检测切口下方有无损伤及出血情况。再进行余下手术。术毕先排空CO2气体再拔出各穿刺套管,以可吸收线或 1号丝线缝合脐孔切口皮下 1针,创可贴胶布粘贴皮肤切口。记录手术切开皮肤至充气成功的时间。

1.3 观察指标 穿刺的时间,穿刺出血情况,切口愈合情况。

1.4 统计学处理 用SPSS10.0统计软件,组间比较采用t检验。

2 结果

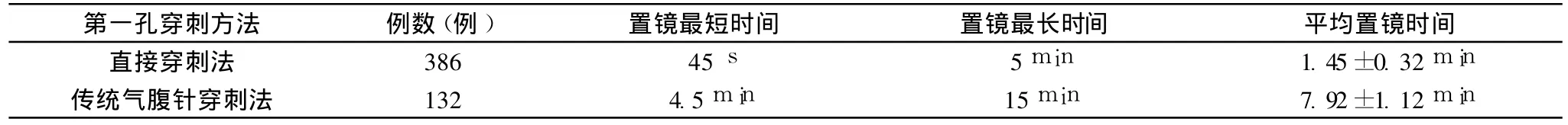

2.1 两组手术时间的比较(见表1) 直接Trocar穿刺组386例中一次穿刺成功 378例,一次穿刺失败 8例,均因患者肥胖,脐孔呈深在型(脐孔深陷,肉眼无法直观脐孔底部)难以暴露,后改为于脐孔边缘两把Allis对称钳夹暴露脐孔,于脐孔正中用手术尖刀反向上挑纵行或横行(选择脐孔的长径)切开长约 1.5 cm的切口达全层,再遵循上述方法穿刺成功。传统气腹针穿刺组有 15例穿刺 2次以上,穿刺时间长及多次穿刺失败均发生在未育女性。直接Trocar穿刺组因直接穿刺减少了气腹针穿刺充气这一步骤,使切皮到置入腹腔镜的时间明显缩短,两组比较差异有统计学意义(P<0.01)。

表1 两种穿刺方法穿刺时间对照表

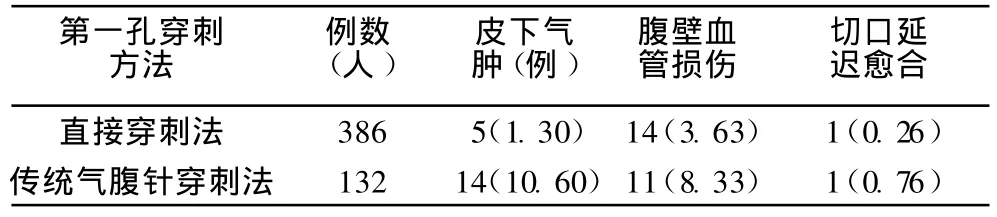

2.2 两组手术并发症的比较 两组均没有发生因穿刺不当导致的严重血管损伤并发症及严重的脏器损伤,也均未出现脐孔疝及肠梗阻等并发症。均仅出现小的容易处理的并发症(详见表2)。

2.2.1 两组腹膜外气肿发生在比较肥胖的患者,不影响手术操作。且气肿均未作特殊处理在术后 24 h内消失。两组手术脐部切口共有 2例出现愈合欠佳,每组各 1例,均为脐孔正中切口,由于丝线皮下缝合未拆线,脐孔处出现线结反应,半月后脐孔处红肿,有少许分泌物,可见丝线线结;予以拆线及局部 75%乙醇消毒后 7 d后复查脐孔处愈合好。

2.2.2 穿刺孔周围腹壁血管损伤 直接Trocar穿刺组可见血液顺着穿刺鞘及腹腔镜流入腹腔,往往是切口稍大置入穿刺鞘及充气后不能压迫止血,常常会模糊腹腔镜视野,须Allis钳钳夹切口或丝线贯穿腹壁缝合一针即可止血。传统气腹针穿刺组则常表现为切开皮肤及气腹针建立气腹时血液向脐孔皮肤表面涌出而不流入腹腔,而插入穿刺鞘后血慢慢自止。两组腹腔镜穿刺孔出血均在10ml内。

表2 两种穿刺方法并发症对照表(例,%)

3 讨论

上世纪 80年代随着手术性腹腔镜的开展及其在临床应用的增多,绝大多数腹腔镜医师采用气腹形成后套管穿刺进入腹腔的方法进行腹腔镜手术。其被认为盲目穿刺进入腹腔,且由套管针穿刺导致血管损伤的并发症随腹腔镜手术例数增加而增加,甚至气腹针穿刺所致肠道、肠系膜、腹膜后大血管的损伤及血管内充气、肝脏内充气的并发症亦可见报道[2]。有学者认为“气腹形成,使腹壁和大血管保持距离,因而套管针穿刺是安全的,不会损伤血管”是一个致命的错觉。这在我们进行腹腔镜监视下操作孔的穿刺时可以发现,尽管气腹已经建立,但往往穿刺时穿刺的压力作用使穿刺点很接近盆腹腔组织。腹腔镜手术医师发现气腹形成后再套管针穿刺优点的同时,也认识到气腹针穿刺同样具有同套管针一样的危险,且两次的脐孔盲穿刺,增加了并发症发生的机会。因此,在腹腔镜手术时,放弃气腹针穿刺和气腹形成,可直接进行套管针穿刺[3,4]。实践证明这种改良的腹腔镜手术入径方法是很安全的第一穿刺方法,它不仅避免了盲穿,且又消除了锐利的穿刺器尖峰损伤可能,使“可怕的、盲目的”腹腔镜手术第一穿刺变得简单、易学和安全。本研究在此基础上略有修改,即并没有拔出穿刺器的针芯而进行穿刺,因为我们发现在穿刺操作过程中,常常尖刀切开脐孔的长度与Trocar直径难以完全吻合,如果过大常常出现漏气,而过小没有针芯就穿刺阻力增大不能达到开放效果。尤其对未生育过的女性,腹壁皮肤及筋膜都很坚韧,操作起来难度加大。因此本研究组常常将脐孔切开成类似锥形的切口,内层即腹膜及筋膜层可扩张性大,切开时稍小于皮肤,穿刺时连同针芯轻轻放入稍作旋转即可进入腹腔而又不会出现漏气。该操作方法完全掌握在手术医师手中,开展这种套管鞘插入法,将会使腹腔镜手术腹膜后血管损伤的发生率大大降低。实践证明我们直接穿刺法比传统的闭合法建立气腹安全、成功率高、无严重并发症的发生,进入腹腔勿须太用力,较易控制穿刺器的力度和角度,穿刺时由于力量较小即使接触到网膜和肠管,也不易发生损伤。同时Trocar穿刺后可插入腹腔镜直接观察及时发现可能的并发症,是一种经济、快速、可行的并能替代气腹针穿刺建立气腹的安全方法。

尽管无气腹提拉直接Trocar穿刺法操作简单、安全易行,但操作中应注意以下方面:①需选用全身麻醉,使腹壁肌肉松弛易于提起腹壁,避免人工气腹后腹壁紧张套管针穿刺速度难控制而增加损伤脏器的风险;②切开脐孔时,刀刃应垂直切开白色筋膜或略呈锥形切除筋膜及腹膜,同时切开的切口大小应适中。切口过大套管鞘随着腹腔镜的放入与取出在脐孔上下抽动难以固定,而且容易出现切口取出血,均可能影响腹腔镜视野;而切口过小则会感觉套管鞘进入有一定阻力而使术者穿刺难以控制。一般来说,对于已经生育过的女性由于妊娠后腹壁皮肤及筋膜均较松弛,切开脐孔 1 cm甚至稍小于1 cm即可,而对于未婚或尚未有生产过的女性,常常需切口稍大一点,约1.0~1.2 cm,因为尚未生育的女性,其腹壁皮肤及筋膜均未被拉伸过,比较坚韧致密,若切口过小穿刺时会觉得有阻力不易控制套管针的穿刺力度和深度而出现损伤;③穿刺时术者及助手尽量用巾钳提高脐周腹壁,掌握正确的把持Trocar的手势,中指或食指做好保护动作,Trocar与腹壁呈90°进入。Trocar要均匀、缓慢、和旋转用力进腹,避免暴力;④我们的穿刺部位多选择在脐孔中部。因为脐孔处组织结构最为薄弱、血管稀少,其解剖层次由外到内依次为皮肤、菲薄的皮下组织、腹直肌腱划及后鞘和壁层腹膜。因此脐孔是最适合进行观察孔这样的盲穿刺部位[5]。尽管脐孔组织薄弱但经过皮下缝合术后未见脐孔疝发生,脐孔切口延迟愈合率仅 1/386,主要考虑为缝线反应,若经济条件许可使用可吸收缝线将会减少该并发症的发生;⑤准备充气时,由于充气迅速,一定要告知麻醉医生注意患者心肺功能。

[1] 冷金花,郎景和,刘珠凤,等.腹腔镜手术并发症及其相关因素分析.现代妇产科进展,2002,11(6):430-433.

[2] Leonard F,Lecuru F,Rizk E,etal.Perioperativemorbidity of study. Acta Obstet Gynecol Scand,2000,79(2):129-134.

[3] Jacobson MT,Osias J,Bizhang R,et al.The Direct Trocar Technique:An Alternative Approach to Abdominal Entry for Laparoscopy.JSLS(2002)6:169-174.

[4] 刘彦.一种改良的开放式腹腔镜手术第一穿刺方法.中国妇产科临床,2001,2(5):299.

[5] 刘海防,刘彦.妇科腹腔镜手术穿刺相关解剖标志及穿刺并发症的防治.中国实用妇科与产科杂志,2009,25(3):198-201.

Analysis of the direct Trocar puncture without intraperitoneal insufflations during laparoscope

ZENG Yu-hua,LIJia-ping,ZHOU Hong-gui,etal.

DepartmentofObstetrics and Gynecology,Affiliated Hospitalof North Sichuan Medical College,Nanchong,Sichuan,637000,China

Objective To investigate the possibility and the significance of the direct trocar puncture without intraperitoneal insufflations during laparoscope.Methods We performed a retrospective chart review of 618 patientswho underwentoperative laparoscopy during the study years.The time of abdom inal entry and the comp lications of puncturewere observed between 386 patientswhowere

the direct trocar puncturewithout intraperitoneal insufflations and 132 cases whowere performed conventional Veress needle entry.Results The time of the firstpuncture of the direct trocar entry is shorter than thatof the conventional Veress needleentry and the difference shows amarked statisticalsignificance.However the comp licationsofpuncture haveno statistical difference.Conclusion The direct trocar puncture of intraumbilical incision without intraperitoneal insufflations during laparoscope hasmany advantages such as simple,safe,short-time,high-achievement ratio and worth popularization.

Laporoscopic surgery;Trocar puncture;Complication

637000南充,川北医学院附属医院妇产科