儿童肥胖代谢综合征的临床干预效果研究

2010-11-07关志东

关志东

近年来,儿童青少年肥胖率正在迅速增长,全球近1/10的学龄儿童超重,其中1/4肥胖,儿童肥胖正在成为严重的公共卫生问题[1]。代谢综合征(metabolic syndrome,MS)是多种代谢成分异常聚集的,一组严重危害人类健康疾病同时存在的现象,包括肥胖、胰岛素抵抗、高血压、高尿酸血症等。儿童MS及其疾病群,如肥胖、高血压、脂代谢异常等早期预防和治疗具有重要意义[2]。2009年1至10月玉林市玉州区妇幼保健院对参加健康体检的878名年龄在3~7岁的儿童行代谢综合征专项查体后发现符合MS诊断标准者共78例。我们对其进行了为期12周的干预治疗。现将干预治疗前后的效果报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取的78例儿童中,其中男孩56例,女孩22例,平均年龄(3.27±10.09)岁。本组病例中,空腹血糖异常40例(糖尿病15例),血压高于正常66例,腰围大于正常指标76例,三酰甘油高于正常59例,低HDL者23例。

1.2 诊断标准

目前,尚缺乏儿童MS的诊断标准,Cruze等[3]参考NCEP标准建议儿童MS的诊断标准为:①肥胖(腰围≥同年龄、同性别第90百分位);②三酰甘油(TG)≥同年龄、同性别第90百分位;③HDL≤同年龄、同性别第10百分位;④血压≥同年龄、同性别第90百分位;⑤餐前血糖值升高。满足5项指标中的3项及以上即可诊断为儿童MS。

1.3 干预措施

①对全部78例儿童患者进行医学观察,建立数据库及健康档案,制定个体化的治疗方案,行合理的药物治疗,药物治疗的同时对其监护者进行健康教育和支持如避免过度饮食、鼓励体育锻炼等;②干预前后进行随访和问卷调查,了解治疗进展情况;③干预后分别于第6和第12周测定儿童血压、总胆固醇、三酰甘油、HDL-C、空腹血糖、血流变指标以及腰围。

1.4 统计学方法

采用SPSS软件进行统计学数据分析,组间比较用方差分析,干预前后比较用配对t检验。

2 结 果

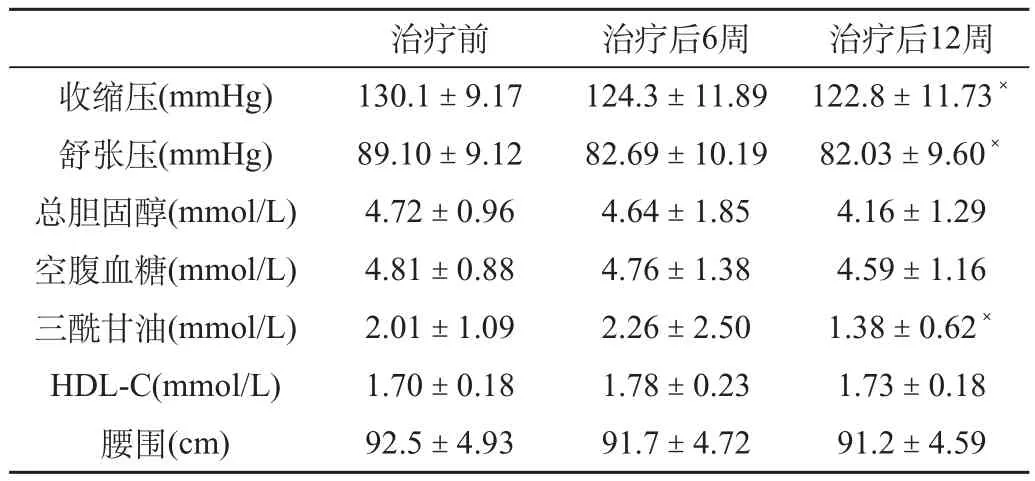

2.1 干预前后患儿各项指标变化

进行干预措施12周后,全组患儿收缩压、舒张压均显著降低(P<0.05),治疗前后空腹血糖无明显变化,治疗后12周总胆固醇降低,但治疗前后差异不显著(P>0.05);治疗12周后,三酰甘油较治疗前显著减低(P<0.01),HDL胆固醇治疗前后变化不大;腰围治疗后有下降趋势,但差异不显著(P>0.05,见表1)。

3 讨 论

3.1 肥胖与MS的关系

目前,肥胖已经成为影响人类健康的全球性的公共卫生问题之一。肥胖与MS的关系可能互为因果,形成对健康构成严重危害的恶性循环过程[4]。儿童肥胖的代谢紊乱与成人肥胖代谢紊乱有类似的特点,可能与成人具有相似的病理过程,对血管的损伤机制及后果可能也是相似的。由于儿童肥胖的代谢紊乱发生时间较早,如果不加以干预,导致成人后心血管疾病的发生风险可能更大,预后可能更差。

表1 儿童MS 80例干预治疗前后各项观察指标变化情况

3.2 儿童肥胖MS的预防与治疗

儿童肥胖MS的影响因素是复杂的,是多种因素共同作用的结果。需要从不同层次上进行综合干预。现行的儿童肥胖MS干预方法包括:①肥胖咨询、减肥门诊;②以家庭为基础的行为疗法;③以学校为基础的肥胖干预;③以社区为基础的肥胖干预。以家庭为基础的行为疗法是目前被公认较为有效的治疗儿童肥胖方法[5]。父母的生活方式和运动习惯,以及对孩子的健康教育对儿童肥胖的发生有很大影响。在家庭中,家长应当为孩子创造一个避免发胖以及控制肥胖的健康的生活模式,支持、监督、鼓励孩子养成正确的行为方式。

儿童肥胖MS重在预防,减轻体质量可增加机体对胰岛素的敏感性降低血浆胰岛素浓度。对儿童肥胖MS的治疗原则应该是以运动为基础,开展行为矫正、饮食调整和健康教育,而不宜服用减肥药或手术治疗。

[1]Steinberger J,Daniels SR. Obesity,insulin resistance, diabetes, and cardiovascular risk in children[J]. Circulation,2003,107(18):1448-1453.

[2]丁宗一.儿童单纯肥胖症诊断方法学[J].中华儿科杂志,1999,37(4):246-248.

[3]Cruze ML,Weigensberg MJ,Huang TT,et al.The metabolic syndrome in overweight Hispanic youth and the role of insulin sensitivity[J].J Clin Endocrinol Metab,2006,89(1):108-113.

[4]付晓辉.儿童高胰岛素血症发生的相关因素及危害[J].国外医学内分泌学分册,2007,24(6):402-404.

[5]魏莹,荣湘江.儿童肥胖干预对策的现状与分析[J].中国康复医学杂志,2006,19(4):319-320.