广东汕头地区小儿腹泻病的流行现况与临床特点

2010-11-07林泽军吴泽文林启攀

林泽军 吴泽文 林启攀

腹泻病在我国小儿中属常见多发病,发病率仅次于上呼吸道感染,位居小儿常见病的第2位[1]。它是一组由多病原多因素引起的疾病,尤以婴幼儿期多见,可有单纯的母乳性腹泻、感染性腹泻,还有其他因季节变化、饮食不当等因素引起的腹泻[2]。鉴于小儿腹泻病系儿科常见病,在儿科住院患者中占有很大的比例。故对小儿腹泻病流行病学资料、临床特点进行分析,对于该病的防治具有重要的意义。

1 资料与方法

1.1 研究对象

选择汕头市潮阳区人民医院2008年1月至2008年12月收治的腹泻病患儿共616例,其中男性403例,女性213例。年龄最小1个月,最大14岁;0~1岁396例,~2岁125例,~3岁47例,~6岁38例,~14岁10例。起病时间最短1d,最长6个月。诊断依据包括大便性状有改变,呈稀便、水样便、黏液便或脓血便,大便次数比平时增多,并结合腹泻病程、大便的肉眼和镜检所见、发病季节、发病年龄及流行情况,估计最可能的诊断。

1.2 研究方法

1.2.1 调查项目

收集粪便标本的同时,对住院患儿的陪护家长进行调查。调查内容包括患儿性别、年龄、出生日期、出入院日期、家庭情况、临床症状等。全部患儿均进行详细询问病史,全面体检。患儿入院12h内行以下检测:①完善血常规、血电解质、CRP、心肌酶等检测。②大便化验:a.常规检测:每天观察并记录大便性状及次数;b.轮状病毒抗原检测(RV检测):A群轮状病毒检测采用诊断试剂盒(胶体金法,生产企业:北京万泰生物药业股份有限公司)。

1.2.2 治疗与转归

患儿入院后予以补液,积极纠正水、电解质平衡紊乱,保护胃肠粘膜及调节肠道内环境,结合临床特点必要时选择相应的抗生素治疗。

1.2.3 疗效判断标准

显效:用药48h内每日大便3次以下,其性状恢复正常、临床症状和体征消失。有效:用药96h内每日大便3次以下,其他临床症状和体征减轻。无效:用药96h后大便性状、临床症状和体征变化不明显。

1.3 数据处理和统计分析

将收集到的数据输入计算机建立EXCEL数据库,用SPSS13.0统计软件进行数据整理和分析。统计方法采用独立样本的χ2检验和独立样本率的χ2检验。其中P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 发病高峰季节

11、12月、次年1月共306例,占49.7%;2~4月共119例,占19.3%;5~7月共101例,占16.4%;8~10月共90例,占14.6%。

2.2 RV检出率

送检616例,RV阳性281例,占45.6%。

2.3 腹泻患儿电解质情况

多数腹泻患儿会出现不同程度的失水症,多以轻度失水为主,伴有K+、Na+水平下降,CO2结合力下降,其中以CO2结合力下降最为多见。具体数据见表1。

表1 2008年1月至2008年12月住院腹泻患儿电解质情况

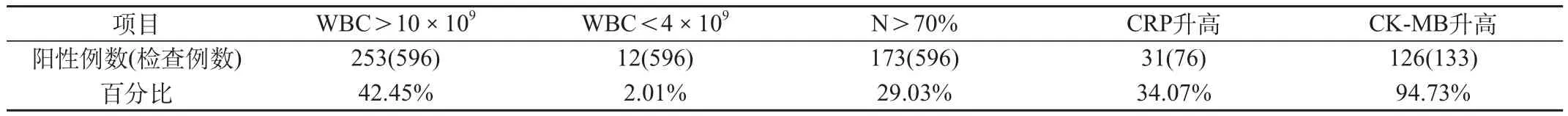

2.4 腹泻患儿血RT、心肌酶、CRP情况

多数腹泻患儿出现CK-MB、LDH-1、CRP升高的现象具体数据见表2。

表2 2008年1月至2008年12月住院腹泻患儿血RT、心肌酶、CRP情况

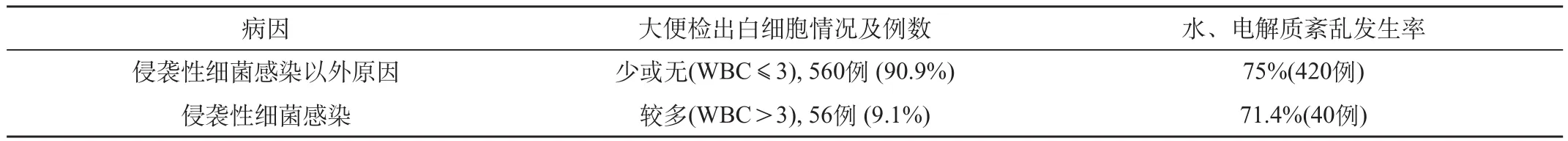

2.5 不同病因腹泻病的特征比较

侵袭性细菌感染以外原因所致(包括非感染等因素)的腹泻病和侵袭性细菌感染所致腹泻病,两种病因在水电解质紊乱发生率上,侵袭性细菌感染以外类型稍高,但二者的差异没有统计学意义(P>0.05),具体数据见表3。

表3 不同感染类型的特征比较

2.6 治疗和预后

由侵袭性细菌感染以外原因引起的腹泻病,给予口服或静脉补液、微生态药物、保护胃肠黏膜等,由侵袭性细菌感染引起,适当选用敏感抗生素。616例腹泻患儿经过治疗后,显效411例,有效195例,无效10例。有效率高达98.4%。

3 讨 论

3.1 流行病学特点

本病是一种世界性流行病,以气温较高的热带、亚热带地区以及卫生条件比较落后的地区发病率为高,不同病原的地区分布可有差异[3]。该病常年均有散发,但以夏秋季为高,病毒性腹泻的发病高峰季节集中在秋冬季,其次为夏季。由于各地气候和地理条件的差异,发病高峰有所不同[4]。本研究的结果可见,小儿腹泻在秋冬季发病率较高,发病年龄多集中在0~3岁,RV为感染性腹泻的主要病原体。王菊莉等学者的研究[5]得出武汉市的腹泻病儿粪便中,检出7种病原,检出率为52.21%,其中主要是轮状病毒。发病季节受地理环境及气象变化的影响,一般1年中发病有2个高峰,如北京地区一个高峰是在6~8月份称为夏秋季腹泻,此时期主要的病原是致病性大肠杆菌及痢疾杆菌;另一高峰是10~12月份,称为冬秋季腹泻,主要病原是RV。可见,由于气候因素和地理环境,以及卫生条件的差异,不同地区的小儿腹泻病的发病高峰有很大的差别,但总体看,感染性腹泻中,RV仍是主要的病原体。

3.2 临床特点

由表3可见,无论是感染因素或非感染因素,腹泻患儿多伴有水、电解质及生化指标的紊乱,其中以水、电解质紊乱最为常见,最主要是CO2结合力下降,发生率高达83.15%,多与患儿腹泻所造成的失水,以及进食、补液不足有关。RV检测阳性281例,占45.6%,说明RV在腹泻病中还是最主要的病原体。

CK-MB是心肌酶在心肌病变中是较为特异性酶学指标,尤其在病毒性心肌炎的诊断标准中CK-MB已被列为临床诊断依据的主要指标之一。由于病原体及其毒素的作用下,感染性腹泻多数累及肠道以外器官。国内外曾有多篇轮状病毒肠炎并心肌损害的报道,徐卫芹(2007)研究表明[8],在未经治疗的情况下,RV感染的腹泻患儿合并心肌酶异常高达89%,合并心电图异常者占53%。本次对汕头地区1年内收治的婴幼儿腹泻病的患儿,心肌酶检测结果统计显示患者心肌酶CK-MB升高占的比例较高,为126例,占被检人数94.73%,应引起临床医师给予高度重视。在临床中我们体会到,腹泻病伴心肌酶增高的患儿临床表现多数较轻,加上表达困难,很多症状容易被家长和临床医师忽视,因此,对于腹泻病特别是明确感染性腹泻的患儿,伴有心肌酶、心电图改变者,在治疗上应及早给以必要的药物或其他手段干预,阻止心肌细胞的进一步损伤,促进恢复,防止并发症。

3.3 防治措施

感染性腹泻易引起流行,首先要对新生儿、托幼机构及医院应注意消毒隔离。发现腹泻患儿和带菌者要隔离治疗,粪便应做消毒处理。其次从喂养方式上要注意出生后最初数月内应母乳喂养。母乳中含有多种所需的多种消化酶和抗体,各种营养成分都非常适合儿童的消化和吸收,可中和大肠杆菌肠毒素,有预防感染大肠埃希杆菌的作用,比牛乳及母乳代用品优越得多。第三,由于小儿腹泻大多起病很急,频繁腹泻会使体内的水分和营养素迅速丢失,造成急性脱水,因此临床治疗上及时补液防脱水。

预防的原则包括:①提倡母乳喂养,合理添加辅食,搞好断奶期饮食卫生;②重视饮用水源的卫生;③开设肠道门诊,对于小儿腹泻病做到早发现、早治疗和及时控制污染源。④护理上要注意患儿尿布要经常换洗,保持臀部干净。由肠道感染引起腹泻,多伴有发热,传染性很强,还要注意消毒隔离,避免交叉感染。

[1]方肇寅,齐锦,杨辉,等.我国1998-1999年流行的婴幼儿腹泻轮状病毒的分型研究[J].病毒学报,2001,17(1):17-23.

[2]魏承毓.我国感染性腹泻的基本状况与防控对策[J].海峡预防医学杂志,2006,12(3):1-4.

[3]靳静,桂林艳.小儿细菌感染性腹泻主要菌群变迁分析[J].郑州大学学报(医学版),2006,41(3):592.

[4]Pathela P,Zahid Hasan K,Roy E,et al. Diarrheal illness in a cohort of children 0-2 years of age in rural Bangladesh: Incidence and risk factors[J]. Acta Paediatr,2006,95(4):430-437.

[5]李林华,汪天林,吴利红,等.影响小儿轮状病毒感染腹泻流行的气象因素[J].浙江预防医学,2008,20(3):50-51.

[6]陈义忠,陈清,俞守义,等.住院及门诊儿童轮状病毒腹泻的流行病学调查[J].第一军医大学学报,1992,12(4):363-364.

[7]Chiu TF,Lee CN,Lee PI,et al.Rotavirus gastroentemis in children:5-year experience in a medical center[J].J Microbiol Immunol Infect,2000,33(3):181-186.

[8]徐卫芹. 轮状病毒肠炎并心肌损害临床分析[J].海南医学,2007,l8(5):130-131.