滇池流域蔬菜地土壤氮素分布与转移特征

2010-07-13夏体渊达良俊年耀萍章君果

夏体渊,达良俊,年耀萍,章君果

1.华东师范大学环境科学系,上海 200062;2.云南省农业科学院农业环境资源研究所,云南 昆明 650205

氮是农作物生长发育所必需的营养元素,也是植物从土壤中吸收量最大的矿质元素,它对蔬菜的产量和品质都有重要影响。在通常情况下,施用氮肥可以获得明显的增产效果[1,2]。然而,在土壤-作物系统中,氮素的作物利用率仅为 20%~35%。大部分氮被土壤吸附,逐渐供作物吸收利用,有5%~10%挥发到大气中。随降水径流和渗漏排出农田的氮素中的20%~25%是当季施用的氮素化肥[3]。因此,随着氮肥施用量的增加,大量的氮素累积在土壤中,明显地增加了向水体释放的风险,这使得土壤氮素由增产的农学意义向非点源污染的环境意义方向转变[4]。氮素作为非点源污染的重要营养物质之一,其流失既可造成土壤生产力衰退,又可引起水体富营养化[2]。土壤中氮素对滇池的污染是一个逐步的、潜移默化的过程。据报道,农业面源污染对滇池贡献的营养成份总氮占32.9%[5]。因此,了解滇池流域蔬菜地土壤氮素状况,对评价蔬菜地土壤氮素对水体污染具有重要参考价值,同时,对保持土壤生产力和改善环境质量,提高肥料资源的利用效率,促进流域蔬菜安全生产有着重要的意义[6]。以往研究主要侧重于氮肥对蔬菜产量和品质的影响,对于蔬菜地中氮素的研究也有报道,但对滇池流域设施保护地的氮素分布与转移特征的未见报道。基于此,本文以油麦菜(Lactuca sativavar.ramosa)为研究对象,通过研究不同氮磷施肥处理,不同生育期、不同土壤层次的氮素分布,了解滇池流域典型蔬菜地的土壤氮素分布和转移情况,以期为该地区合理高效施氮提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 供试土壤

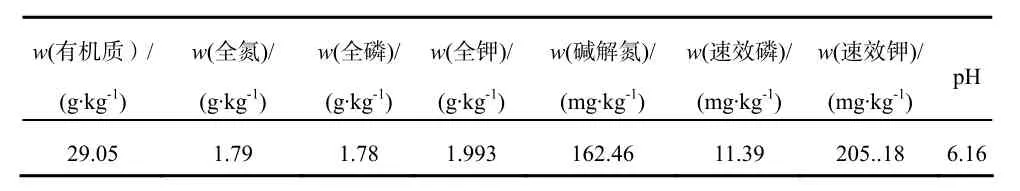

本试验于2008年8月到9月在云南省昆明市晋宁县上蒜乡进行,试验地位于滇池湖盆流域,供试土壤为菜园土,土壤母质为湖积物,质地为粘壤,地下水位大约55 cm。原为水稻田改造后的菜园地,自 2003年在菜园地基础上改建设施保护地,棚龄为5年。土壤的基础肥力见表1。

表1 供试土壤基本性质Table 1 chemical properties of soil

1.2 试验方法

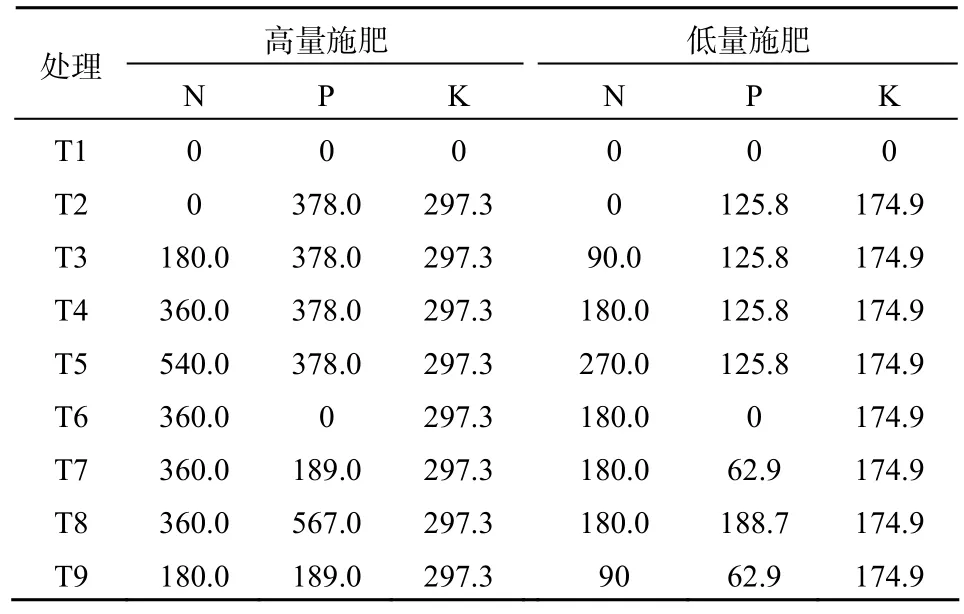

本试验分成高量施肥(HF)和低量施肥(LF)两组进行,每组9个处理,用T1、T2、T3、T4、T5、T6、T7、T8和T9表示,其中T1为空白试验,T4为当地农户习惯施肥水平,高量施肥(HF)组T4和低量施肥(LF)组的T4分别为高量施肥(HF)的平均水平和低量施肥(LF)的平均水平。大田种植规格为30 cm×20 cm,种植时间为2008年8月6日,收获时间为2008年9月9日,大田生长时间34 d,不施基肥,氮磷全部为追肥施用,氮磷2次追肥比例都为1∶1.4,追肥时期第一次为定植后7 d,即2008年8月14日,第二次为2008年8月26日,施肥方式为兑水浇施。小区面积15 m2,3次重复。各处理间的具体施肥情况见表2。

表2 试验处理Table 2 Treatments of experiment kg·hm-2

土壤样品采集时间分别在种植前、第二次施肥前和收获后,分成0~20、20~40和40~60 cm三层取样。种植前和收获后用挖坡面的方式进行取样,第二次施肥前用土钻进行取样。取回的土壤样品带回实验室,经风干后磨碎,分别过20、60和80目筛保存备用。根据《土壤分析技术规范》进行相关指标的测定[7]。土壤全氮测定采用凯氏蒸馏法。植株样也分三次取,第一次取三份小苗样品,第二次为第二次施肥前,第三次为收获时。随机选取每个小区 10株样株,样品带回实验室进行烘干,测量干重后,磨碎保存备用。用流动分析仪测量植株样的总氮。

1.3 数据处理与分析

(1)土壤氮积累量(g)=(现土壤总氮含量-原土壤总氮含量)×土壤容重

(2)施肥氮损失量(g)=施氮量-植株总氮吸收量-土壤总氮积累量-空白氮流失量(3)氮施肥损失率(%)=施肥氮流失量/施氮量(4)植株总氮吸收量(g)=植株总氮含量×植株干重质量

(5)植株吸收率(%)=吸收量/施用量

试验数据采用SPSS11.5和Excel2003进行分析。

2 结果与分析

2.1 不同施肥处理土壤氮素养分的分布特征

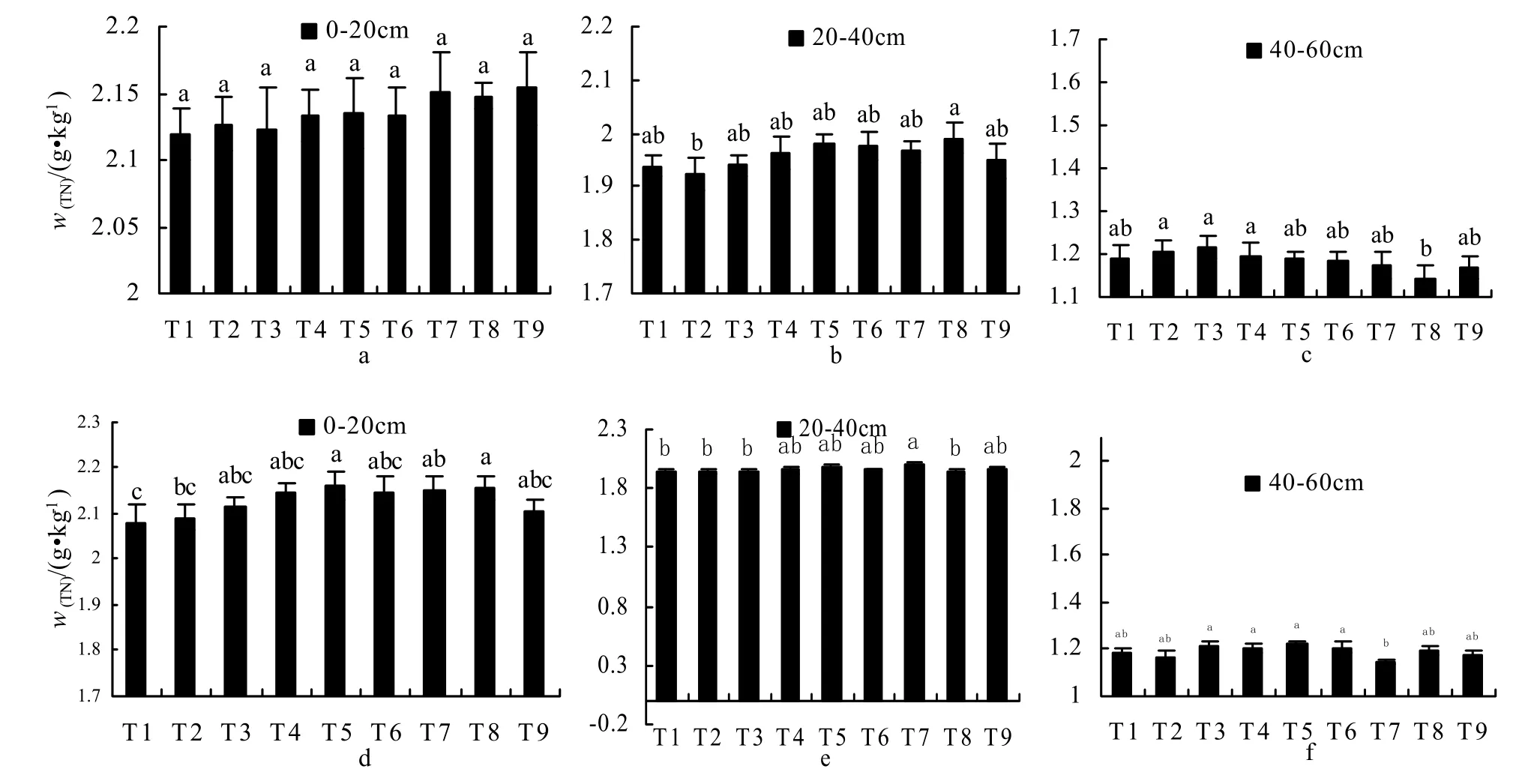

高量组土壤总氮在生长期(a、b、c)和成熟期(d、e、f)表现出基本一致的变化趋势。两个时期在各处理之间都呈现出了不规则的变化,单季施氮量对土壤总氮的影响比较微弱,T3(N130P378K297)到T4(N360P378K297)、T5(N540P378K297)处理之间土壤0~20 cm和20~40 cm土层总氮略微上升,并没有表现出显著差异;40~60 cm土层受施氮量的影响很小呈现随机变化的趋势,这与农田土壤地下水位存在很大关系。从图1可看出,土壤总氮是长期过量施肥的一个累计效应,单季施氮量在当季对土壤影响比较小,施氮量是引起土壤总氮分布的一个因素,农田土壤总氮含量还与农事活动存在较大关系。在垂直方向两个时期土壤总氮由大到小都表现出0~20 cm土层,20~40 cm土层,40~60 cm土层,并且各层次之间表现出了极显著差异。这种垂直分布格局表明施肥对土壤产生的影响主要集中在0~40 cm土层的范围内,由于这种垂直梯度的存在导致土壤氮逐渐向下转移。

图1 高量组土壤总氮含量Fig.1 Soil TN of the high fertilization level

由图2可以看出,低量组土壤总氮和高量组土壤总氮变化趋势相似。低量组当季施氮量对土壤总氮含量影响比较小,三个层次也都表现出了不规则的变化趋势。在垂直梯度上还是表现出与高量组一致的规律,由大到小排序为,0~20 cm土层,20~40 cm土层,40~60 cm土层。0~40 cm含量较高,40 cm以下含量较低,各层次之间表现出了极显著差异。

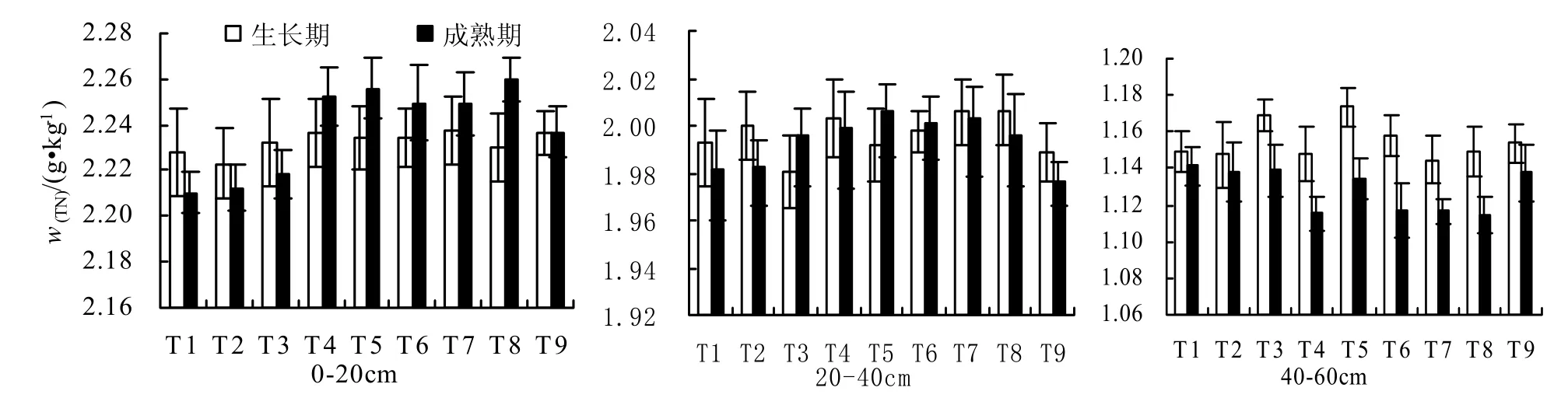

从生长期和成熟期各层次土壤总氮含量的比较来看,高量组0~20 cm土层,除了T3(N130P378K297)和T9(N180P189K297)处理外,其余施氮处理都表现出了土壤含氮量成熟期>生长期,同时,成熟期土壤总氮含量随施氮量变化比生长期明显;20~40 cm土层两个时期施氮处理对该层次的影响不明显,总体表现出不规则趋势(图3),除了T7(N360P189K297)和T9(N180P189K297)处理,其余施氮处理都是生长期>成熟期;40~60 cm土层受到施肥处理影响很小,表现出了不规则的变化规律,除T3(N130P378K297)和T7(N360P189K297)处理,其余施氮处理都呈现了成熟期>生长期,40~60 cm由于受到地下水位影响导致各个处理之间差异变化。

由图4所示,低量组0~20 cm土层T3(N90P126K175)处理土壤总氮含量表现出了生长期>成熟期,其余施氮处理都表现为成熟期>生长期;20~40 cm层总氮含量普遍表现为生长期>成熟期,其中T3(N90P126K175)、T5(N270P126K175)和T6(N180P0K175)处理变现为成熟期>生长期;40~60 cm层都变现为成熟期土壤总氮含量低于生长期。

图4 低量组生长期和成熟期土壤总氮Fig.4 Soil TN of the low fertilization level in maturing and growing stage

2.2 植株氮素吸收特征

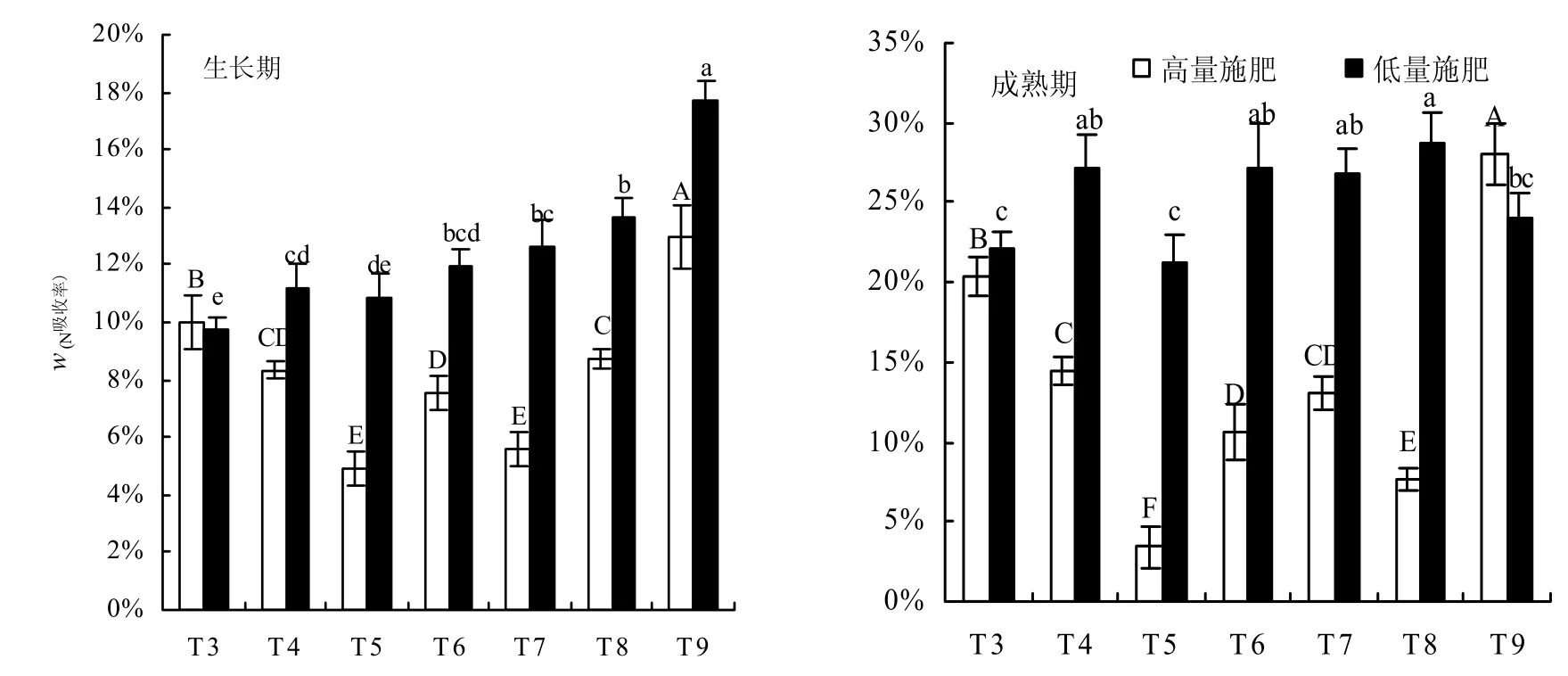

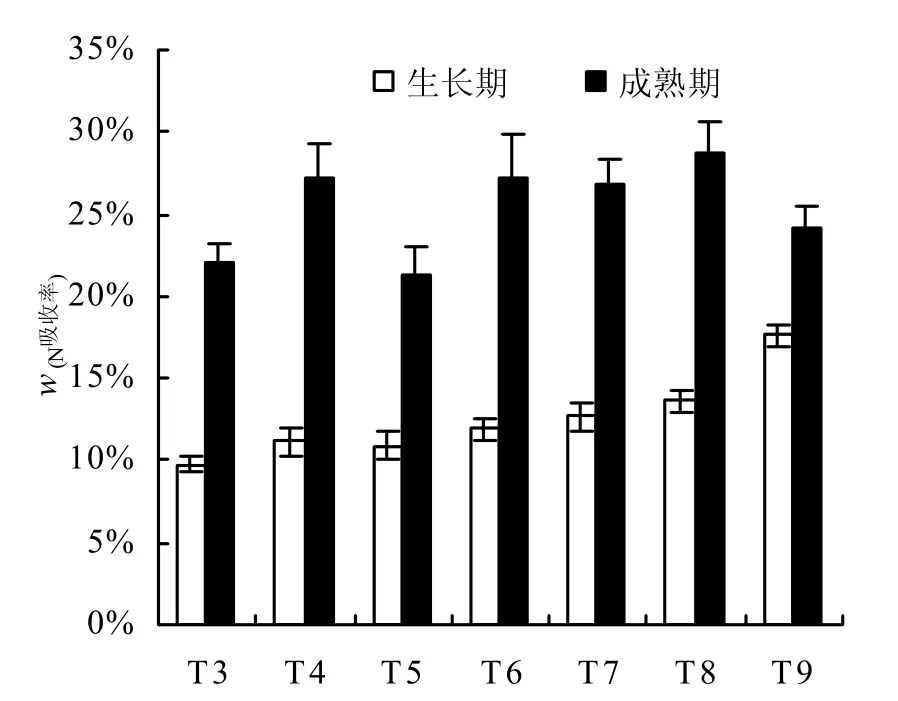

高量组生长期对氮素的吸收率为4.92%~12.94%,其中T5(N540P378K297)处理吸收率最低,T9(N180P189K297)处理最高;成熟期氮素吸收率最低为T5(N540P378K297)处理3.42%,最高为T9(N180P189K297)处理28.09%。低量组生长期氮素的吸收率为9.77%~17.67%,其中T3(N90P126K175)处理最低,T9(N90P63K175)处理最高,各处理之间在10%左右变化;成熟期氮素吸收率最低为T5(N270P126K175)处理21.26%,最高为T8(N180P189K175)处理达到28.74%,所有处理氮素吸收率都达到了20%以上,低量组吸收率在生长期和成熟期都处于较高水平。图6所示,低量组氮素吸收率为成熟期>生长期,并表现出了极显著差异,可见,油麦菜对氮素的吸收主要集中在成熟期。对高量组和低量组氮素吸收率的比较,如图5可以看出,除了生长期的T3处理和成熟期的T9处理表现出了高量组高于低量组,两个时期的其余处理都呈现低量组高于高量组。生长期T4~T9处理低量吸收率显著高于高量组,成熟期T4~T8处理低量组也显著高于高量组,T9处理高量组显著高于低量组。

图5 生长期和成熟期油麦菜N吸收率Fig.5 N absorption rate of Lettuce in maturing and growing stage

高量组生长期植株氮素的吸收和施氮量表现出了极微弱的正相关,在成熟期甚至表现出了负相关。而低量组生长期和成熟期植株氮素吸收和施氮量都表现出了显著线性相关,相关系数R分别为0.9680与0.9614。表明在适量施氮范围内,油麦菜对氮素的吸收随氮素施入量的增加而增加,表现出线性相关。

图6 低量组生长期和成熟期油麦菜N吸收率Fig.6 Lettuce N absorption rate of the low fertilization level in maturing and growing stage

2.3 土壤氮素积累特征

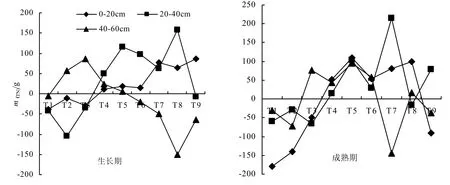

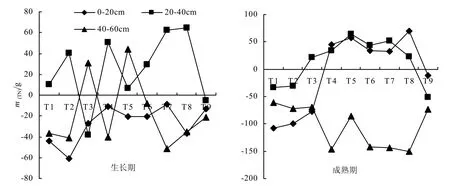

从高量组和低量组各处理土壤总氮分层积累量的变化(图7与图8)来看,总氮在不同土层的积累量表现出无序的变化趋势。在0~40 cm土层范围内有表现出土壤积累量增长的趋势,但在施肥处理之间并没有呈现有规律的增长变化。40 cm以下由于地下水位差异,氮素积累量表现出不规则变化,高量组生长期和低量组两个时期均出现了土壤积累量减少,高量组成熟期则表现土壤积累量增加。植株氮素吸收和施氮量对不同土层氮素的积累趋势并没有达到预期的变化特征,表明在分层积累上施氮量和植株氮素吸收量对不同土层氮积累影响比较小,氮素在土壤不同层次的积累是整个农事管理中的各方面综合因素的结果。

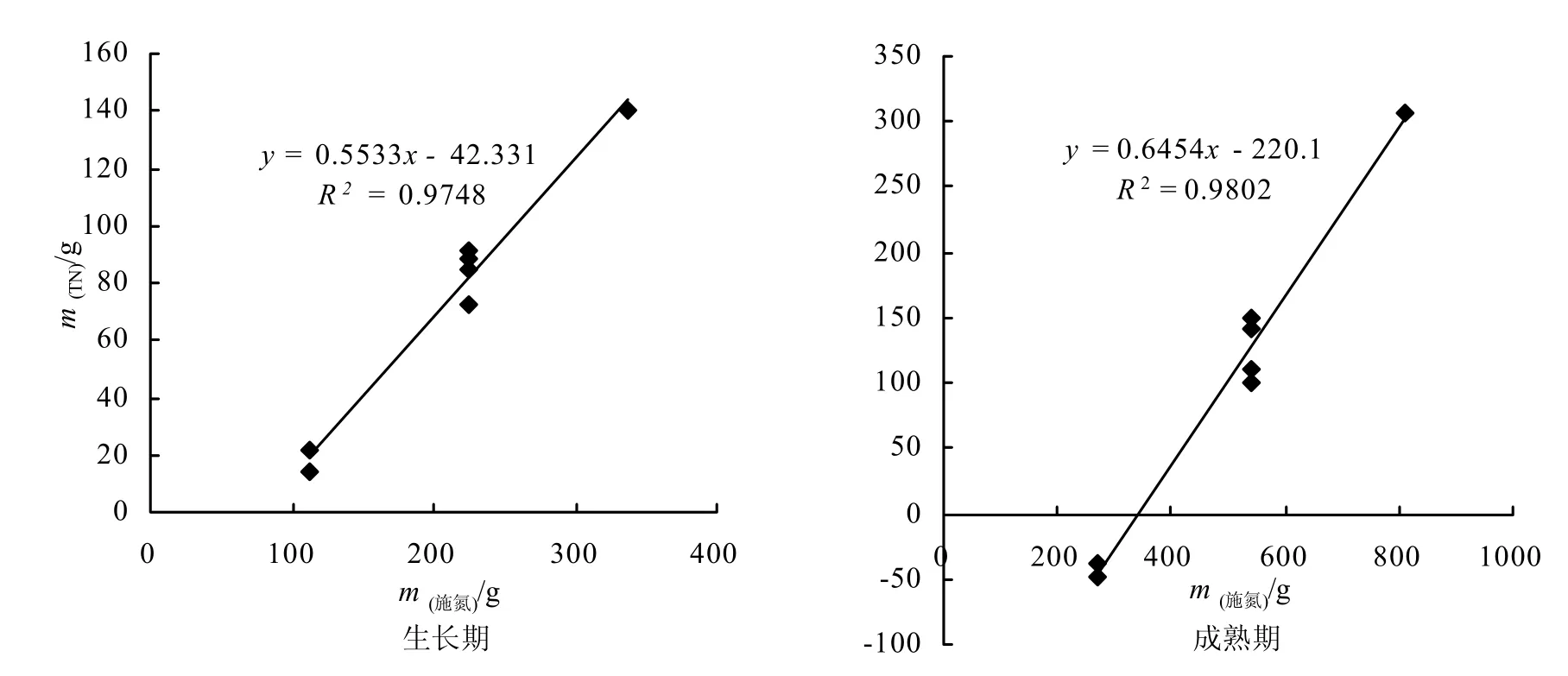

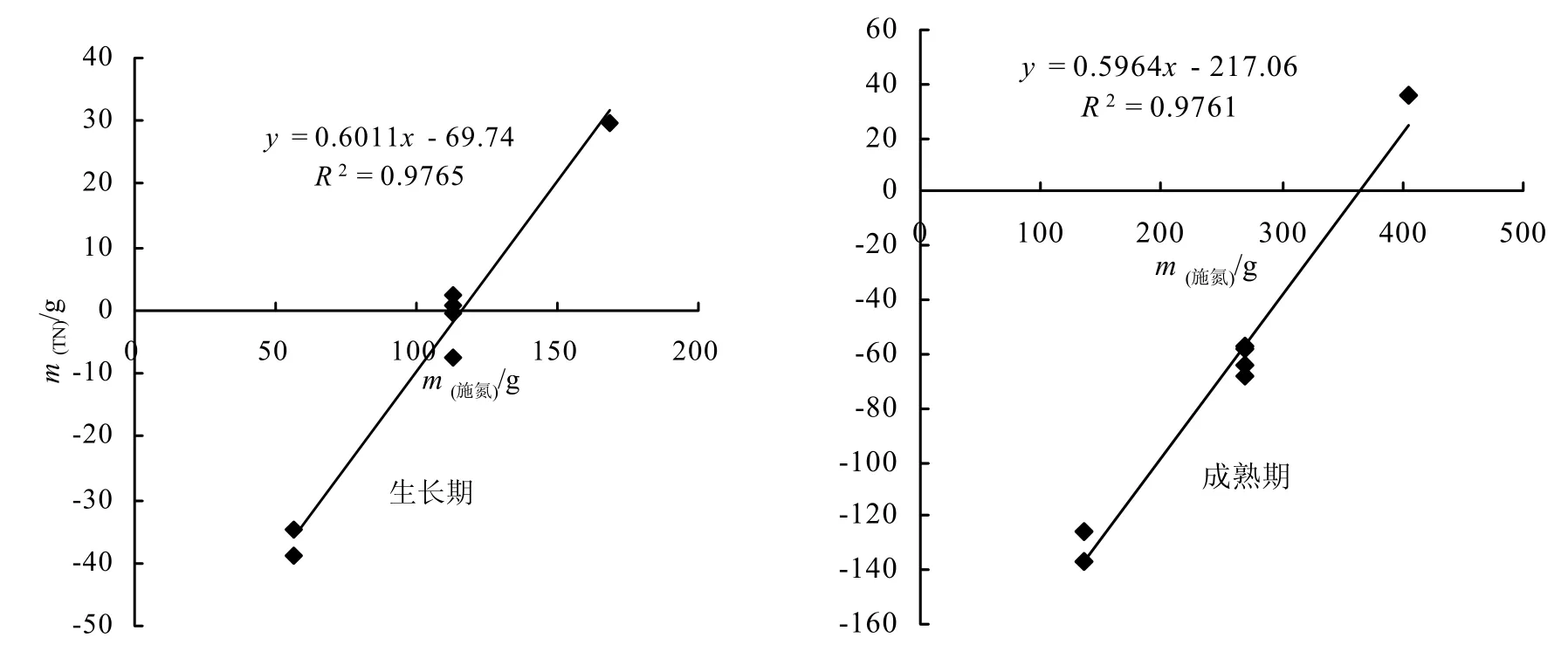

土壤总氮素积累量与施氮量表现出了随施氮量的增加而上升的变化规律。图9和图10所示,高量组和低量组两个时期施氮量和土壤氮素积累量都呈现极显著的线性相关。施氮量是土壤氮素损失的一个外因,对氮素损失起决定作用的是土壤本身的内在综合因素。高量组生长期各处理都表现出了土壤氮素积累盈余,高量组成熟期在施氮减半处理中出现土壤氮素积累减少,其余处理都为盈余。低量组大部分处理都表现出了土壤积累量的减少,T5(N270P126K175)处理在两个时期表现出了少量盈余。

2.4 土壤氮素损失特征

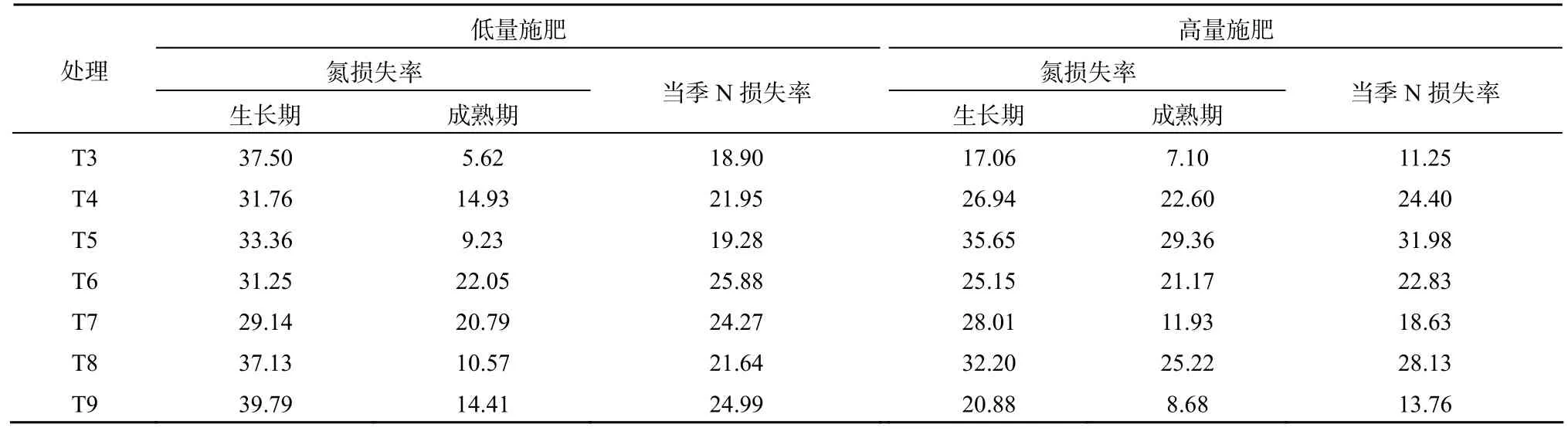

从表3可以看出,低量组和高量组生长期氮损失率都高于成熟期。低量组生长期氮损失率在29.14%~39.79%之间,各处理都处在较高水平;成熟期在5.62%~22.05%之间,各处理之间并没有表现出规律性;当季氮损失率18.90%~25.88%之间,各处理基本维持在20%左右。高量组生长期氮损失率在17.06%~35.65%之间,成熟期在7.10%~29.36%之间;当季氮损失率在11.25%~31.98%之间。其中T6、T7和T9处理当季氮损失率为低量组>高量组。

图7 高量组生长期和成熟期土壤氮积累量Fig.7 The soil N accumulation of the high fertilization level in maturing and growing stage

图8 低量组生长期和成熟期土壤氮积累量Fig.8 The soil N accumulation of the low fertilization level in maturing and growing stage

图9 高量组生长期和成熟期施氮量和土壤氮积累量Fig.9 Correlation of N application and soil N accumulation of the high fertilization level in maturing and growing stage

图10 低量组生长期和成熟期施氮量和土壤氮积累量Fig.10 Correlation of N application and soil N accumulation of the low fertilization level in maturing and growing stage

表3 不同施肥处理氮损失率Table 3 Loss rate of N of different treatments %

高量组氮损失量都大于低量组,其中T4~T8处理在两组之间表现出了显著差异。高量组在生长期和成熟期氮损失量和施氮量都表现出了极显著的线性正相关,相关系数R分别为0.9823和0.9719。低量组生长期和成熟期氮损失量和施氮量也表现出了显著线性正相关,相关系数R分别为 0.9668和0.9385。由此可见,高量组比低量组相关性更加显著,表明施氮量高,氮素损失更加明显。

3 讨论

氮素在土壤中的转移主要有3种去向:植株吸收、土壤残留和损失。土壤氮素的来源主要是原土壤氮素含量和外源输入。外源氮素输入主要包括:氮肥的施入和浇灌水中的氮素,其中灌溉水中的氮素往往忽略不计。氮素的大量投入常导致土壤氮的大量积累和各种途径的氮素损失,植株吸收部分很少,仅占21%~36%[8]。对油麦菜植株氮吸收效率的研究结果表明:适宜的氮素施用量,油麦菜氮吸收量和施氮量呈现正向线性相关,油麦菜的氮吸收率处在较高水平,油麦菜较高产量时氮肥施用量在180~270 kg·hm-2,吸收率达到20%以上,最高达到了28%,在适宜施氮量范围内不同施氮处理对油麦菜吸收效率的影响比较小;过量的氮素反而降低油麦菜对氮素的吸收效率,从而导致减产,油麦菜氮素的吸收更多集中在成熟期。

氮素在土壤中相对比较活跃,受到包括施氮量、植株吸收量、土壤因素和农事管理在内的各种因素的影响,土壤各层次水平处理之间表现出不规则的变化趋势,垂直梯度上表现出了明显差异。在0~60 cm范围内总氮的积累量和施氮量表现出了显著的线性正相关,这种相关性表明:对油麦菜施氮量越高土壤表现出氮积累量越大。在油麦菜田间试验中,过量施氮,土壤氮素表现出了盈余;适宜施氮,土壤氮素表现出了降低。雷宝坤等[9]在对生菜的研究中也有类似结论。马朝红等[10]在对蔬菜土壤养分积累状况的研究中也得到了类似结论。夏天翔等[11]对抚仙湖种植菜地土壤氮磷积累特征的研究发现:氮磷在0~20 cm土层有很大积累,并指出在剖面分布规律的研究需要进一步探讨。

在本研究中,氮素损失率为生长期高于成熟期,各处理之间没有明显变化规律,损失的随机性比较大,氮素损失主要表现为事件型的损失[12]。氮损失率的变化范围比较大,最高损失率达到了39.79%,在适宜施肥量的处理中,损失率也达到了20%以上。氮损失量随施氮量的增加而升高,表现出了显著的线性正相关。陈琨等[13]对稻田氮磷流失的研究和司友斌等[14]对农田氮磷的流失研究都有类似结论。当适宜氮肥施用量为180~270 kg·hm-2时,氮损失量在40~55 kg·hm-2,是过量施肥量的1/3。

4 结论

(1)氮在土壤中比较活跃,土壤总氮在各处理之间并没有出现规律性变化。在垂直梯度上,土壤养分随深度增加而递减。

(2)土壤总氮素积累量和施氮量呈现了显著正向线性相关。适量施氮,土壤总体氮积累量表现出了减少,而过量施氮,则表现出了盈余。

(3)适宜的氮素施用量,油麦菜氮吸收量和施氮量呈现正向线性相关,油麦菜的氮吸收率处在较高水平,油麦菜较高产量时氮肥施用量在180~270 kg·hm-2,吸收率达到20%以上,最高达到了28%,油麦菜成熟期氮吸收量比生长期高。

(4)油麦菜生长期氮损失率都高于成熟期,氮损失量随施氮量的增加而升高,表现出了显著的线性正相关,过量施肥氮损失量高于适量施肥。

[1]刘利军, 闫双堆, 杜慧平, 等.不同肥力水平大棚土壤氮素转化的研究[J].山西农业科学, 2009, 37(2): 32-35.LIU Lijun, YAN Shuangdui, DU Huiping, et al.Study on nitrogen transformation of various fertilities soil in greenhouse[J].Journal of Shanxi Agricultural Sciences, 2009, 37(2): 32-35.

[2]张炎, 史军辉, 李磐, 等.农田土壤氮素损失与环境污染[J].新疆农业科学, 2004, 41(1): 57-60.ZHANG Yan, SHI Junhui, LI Pan, et al.Nitrogen loss accesses in the soil and its effects to environment pollution[J].Journal of Xinjiang Agricultural Sciences, 2004, 41(1): 57-60.

[3]吕耀.农业生态系统中氮素造成的非点源污染[J].农业环境保护,1998, 17(1): 35-39.LU Yao.Non-point source pollution caused by nitrogen from agro-ecosystem[J].Agricultural Environmental Protection, 1998, 17(1):35-39.

[4]杨丽霞, 杨桂山, 苑韶峰, 等.影响土壤氮素径流流失的因素探析[J].中国生态农业学报, 2007, 15(6): 190-194.YANG Lixia, YANG Guishan, YUAN Shaofeng, et al.Analysis of the factors affecting soil nitrogen loss through tunoff[J].Chinese Journal of rco-agriculture, 2007, 15(6): 190-194.

[5]杨文龙, 杨树华.滇池流域非点源污染控制区划研究[J].湖泊科学,1998, 10 (3) :55-60.YANG Wenlong, YANG Shuhua.Study on controlling regionalization of non-point pollution in Dianchi Lake[J].Journal of Lake Sciences,1998, 10 (3) :55-60.

[6]王彩绒, 吕家珑, 胡正义, 等.太湖流域典型蔬菜地土壤氮磷钾养分空间变异性及分布规律[J].中国农学通报, 2005, 21(8): 238-242.WANG Cairong, LU Jialong, HU Zhengyi, et al.Spatial variability and distribution pattern of soil nitrogen, phosphorus and potassium in vegetable field in area of Taihu Lake watershed[J].Chinese Agricultural Science Bulletin, 2005, 21(8): 238-242.

[7]全国农业技术推广中心.土壤分析技术规范[M].北京: 中国农业出版, 2006.NATIONAL AGRICULTURAL TECHNOLOGY PROMOTION CENTER.Soil analysis Technical standard[M].Beijing: China Agricultural Press, 2006.

[8]黄东风, 王果, 李卫华, 等.不同施肥模式对蔬菜生长、氮肥利用及菜地氮流失的影响[J].应用生态学报, 2009, 20(3): 631-638.HUANG Dongfeng, WANG Guo, LI Weihua et al.Effects of different fertilization modes on vegetable growth, fertilization nitrogen utilization, and nitrogen loss from vegetable field[J].Chinese Journal of Applied Ecology, 2009, 20(3): 631-638.

[9]雷宝坤, 张维理, 段宗颜, 等.滇池流域设施条件下生菜氮磷减控研究[J].西南农业大学学报, 2005, 27(1): 55-59.LEI Baokun, ZHANG Weili, DUAN Zongyan, et al.Study on nitrogen and phosphorus reduction and control in shelter ground-cultivated let-tuce in the drainage area of Dianchi Lake[J].Journal of Southwest Agricultural University, 2005, 27(1): 55-59.

[10]马朝红, 方建坤.蔬菜土壤养分积累状况与环境风险[J].长江蔬菜,2000, (12): 43-45.MA Zhaohong, FANG Jiankun.Nutrents accumulation and environmental risk in vegetable fields[J].Journal of Changjiang Vegetables,2000, (12): 43-45.

[11]夏天翔, 李文朝.抚仙湖北岸有机与常规种植菜地土壤氮、磷流失及积累特征[J].中国生态农业学报, 2008, 16(3): 560-564.XIA Tianxiang, LI Wenchao.Nitrogen and phosphorus loss and accumulation in organic and conventional vegetable fields in northern bank of Fuxian Lake[J].Chinese Journal of Eco-agriculture, 2008,16(3): 560-564.

[12]焦少俊, 胡夏民, 潘根兴, 等.施肥对太湖地区青紫泥水稻土稻季农田氮磷流失的影响[J].生态学杂志, 2007, 26(4): 495-500.JIAO Shaojun, HU Xiamin, PAN Genxing, et al.Effects of fertilization on nitrogen and phosphorus run-off loss from qingzini paddy soil in Taihu Lake region during rice growth season[J].Chinese Journal of Ecology, 2007, 26(4): 495-500.

[13]陈琨, 赵小蓉, 王昌全, 等.成都平原不同施肥水平下稻田地表径流氮、磷流失初探[J].西南农业学报, 2009, 22(3): 685-689.CHEN Kun, ZHAO Xiaorong, WANG Changquan, et al.Nitrogen and phosphorus loss by surface runoff in different fertilization levels in Chengdu plain[J].Southwest China Journal of Agricultural Sciences,2009, 22(3): 685-689.

[14]司友斌, 王慎强, 陈怀满.农田氮、磷的流失与水体富营养化[J].土壤, 2000, 32(4): 188-193.SI Youbin, WANG Shenqiang, CHEN Huaiman.Water eutrophication and losses of nitrogen and phosphates in farmland[J].Soils, 2000,32(4): 188-193.