基于组织间合作的科技人才共享模式选择研究

2010-01-22高兆刚

● 高兆刚

科技人才是国家发展的宝贵战略资源。当前美国、日本等发达国家的科技进步贡献率普遍达到70%以上,而我国仅达到40%左右。科技人才作为科技创新的主体,已成为制约我国科技进步和经济发展的关键因素。一方面科技人才的相对数量与发达国家相比仍明显偏低,另一方面科技人才结构也不够合理。在此情况下,除了加大科技教育投资、改善科技创新环境等中长期措施之外,通过科技人才共享打破地域、单位等限制,充分挖掘现有科技人才资源潜力,是短期内迅速提升我国科技水平的有效途径。本文旨在通过研究基于组织间合作的科技人才共享模式选择问题,为企业、研究机构、高校之间建立高效的科技人才共享机制奠定基础。

一、相关文献综述

1.科技人才共享

随着人才租赁业在美国的兴起,越来越多的学者开始关注人才共享现象。关于人才共享的概念,有的将其理解为不同区域通过相应的制度建设、机制构建等实现人才在区域间共同享用,强调政府机构在人才共享当中发挥的作用;有的将其定义为各用人单位创新人才观念,通过构建灵活多样的用人机制,达到对各类人才“不求所有,但求共用”的结果,主要关注组织间人才共享的过程和风险等问题;有的认为人才共享是指在不改变人才所属或原有身份的前提下,通过相应的形式,使得同一个人才同时属于多个单位或不同地区,其智力资源由多方共同享有。现有文献主要从区域、组织和个人三个层面对人才共享的概念进行了解读。由于组织层面的共享既是区域层面共享的基本实现形式,又为个人层面共享提供了空间,因此,本文着重研究组织层面的人才共享,并将组织间科技人才共享定义为:两个或两个以上的组织为了寻求各自利益,在不改变科技人才劳动关系的前提下,通过多种形式开展科技人才科研合作的过程。

2.科技人才共享模式

现有文献有的将人才共享的形式归纳为委托共享、借用共享、购买共享、项目式共享和候鸟式共享,有的概括为共建实验室或工程技术中心、课题招标、技术联盟、委托国外研发机构、开放共享基地以及企业孵化器等模式,还有的按照组织间协议类型分为“产权合作协议”和“非产权合作协议”两种模式。总体来看,现有文献大都缺乏深入分析,导致有些所谓模式存在交叉或一致,例如委托共享和购买共享之间并没有本质的差别,技术联盟和开放共享基地之间存在交叉关系。本文依照组织间关系的紧密程度与一体化程度,将组织间科技人才共享模式划分为项目合作、非股权战略联盟和股权战略联盟三种模式。其中,项目合作属于短期契约合作,接近市场化行为;非股权战略联盟属于中长期契约合作,一般情况下联盟契约中对于科技人才共享的技术或知识具有较为清晰的界定,联盟方据此进行分工协作,但不需资本投入,因此变更协议或者退出相对容易;股权战略联盟属于长期契约合作,双方或多方以股权作为承诺,投入科研力量在同一场所共同工作,有效遏制了机会主义行为的发生。

3.组织间知识共享及共享模式的选择

组织间知识共享问题的研究主要集中于知识联盟的相关研究。Burgers,Hill,and Kim(1993)、Dozy(1996)、Inkpen(1998)等最早对企业知识联盟作了研究,将联盟的动因归结为企业为了获取对方的知识并创造价值。Das(1996)则从交易成本的角度研究联盟治理结构的选择,认为联盟治理结构与经营活动中的综合风险的类型及大小密切相关。本文赞同这一研究思路,认为基于组织间合作的科技人才共享模式实质就是治理结构,而不同的共享模式选择根本在于交易成本不同,组织会根据交易成本最小化原则选择共享模式或共享的治理结构。与Das不同的是,本文认为科技人才共享的本质在于知识或技术的共享,在分析选择不同共享模式的维度时主要围绕科技人才共享的整个过程,从而得出影响组织间交易成本大小的关键因素。

二、基于组织间合作的科技人才共享模式与选择维度分析

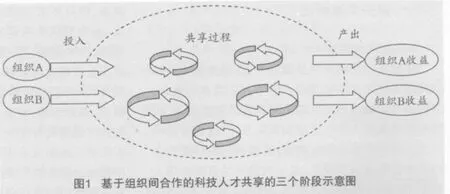

威廉姆森交易成本理论认为,在其它条件不变的情况下,人们将根据交易成本最小化的原则选择治理结构。该理论在假设交易方存在机会主义行为的前提下,重点分析了交易过程的三个维度,即资产专用性、交易频率和交易的不确定性,这三个维度影响了交易成本的大小。循此思路,本文分析了组织间科技人才共享的整个过程,并将其分为三个阶段(如图1)。

科技人才共享的投入主要是科技人才的知识或技术,在投入阶段应着重关注知识或技术的可转移性问题;在共享过程中,是否需要组织间紧密合作直接影响交易成本大小,应主要考虑组织间的紧密性问题;在共享成果的分享方面,科技人才成果是否比较容易评价以及收益是否容易分配是组织合作前所要考虑的关键问题,在产出阶段应着重考虑科技人才贡献的可衡量性问题。

(一)知识或技术的可转移程度

1.知识可编码性

知识的可转移性直接与知识的可编码性相关,知识越是容易编码,越容易实现转移。如果合作研发双方所投入的技术知识是“可以编码的”,那么技术合作的内容就可以比较容易地写进协议中去,双方可以清楚地明白对方的意图和自己的任务。由于可以将研发合作所涉及的技术要求完全地写进协议中,这些知识又是“可验证”的,因此在合同执行过程发生争议时,通过第三方也很容易裁决,机会主义行为方也会因其行为而受到惩罚。因此,当合作研发的项目是可编码的知识时,三种合作组织模式都适用,但是股权式战略联盟模式存在较大的组织建立、运行成本,此时项目合作或者非股权战略联盟更加适合。

如果研发合作的知识投入是“不可编码的”,即使双方努力将技术要求、技术任务全部写进协议,也很难被第三方所验证,彼此难以觉察对方是否发生了机会主义行为,监督成本较高。因此,项目合作或者非股权战略联盟的组织形式用来进行“不可编码的”技术的研发合作的交易成本较高。反之,如果采用股权式战略联盟合作组织形式,一方面可以实现企业之间经常性、面对面的交流,企业在签订研发合作协议时,不需要考虑未来所有情况下的知识投入、任务分配,企业之间可以事后适应性地处理未来具体事件,这极大地降低了协议的签订成本;另一方面,尽管这部分技术的研发投入不可验证,但是参加合作的企业在共同的组织机构中开展研发工作,对方的机会主义行为很容易被发现,企业可以对之实施惩罚。另外,股权式合资机构的成立需要合作双方较大的初始投资,任何机会主义行为实际上也危害了实施方自己的利益。因此,股权式战略联盟组织形式适合此类“不可编码”知识的研发合作。

2.合作的技术特性

合作的技术特性在很大程度上也影响着技术的可转移程度。如果合作生产的技术目标模块化程度较高,那么只要做到对技术的总体模块化设计以及模块间界面设计合理,合作伙伴之间可以采取较为独立、分散的合作方式;相反,如果合作创新的技术目标的子系统相互关联程度较高或无法分割为子系统,参与者相互依赖性较强时,合作中的机会主义行为会造成较大损失,这时就应该采取相互依赖的、紧密的合作方式。

当组织间合作研发涉及的技术范围比较窄,比如就某一项技术难题进行研发合作时,那么合作中的机会主义行为会比较少,因此在实践中一般采取项目合作的方式;反之,如果研发合作涉及的技术范围越宽,技术种类越多,企业之间需要分享的复杂性技术知识就越多,这就为参加合作企业的“机会主义行为”及窃取对方的知识资产行为增加了机会,通过建立股权战略联盟和非股权战略联盟的方式可以密切监视并约束“机会主义行为”。

因此,技术或知识的可转移程度越高,越倾向于采用市场化的合作共享方式,反之,可转移程度越低,为了降低交易成本,组织倾向于采取非股权或股权战略联盟的方式。

(二)组织间合作的紧密程度

组织间的科技人才共享,包括两个层次:一是共享现有资源,通过技术标准化、系统性的成本节约以及组织现有技术、技能、能力的扩展,增强组织间现有资源的利用效率;二是开拓新资源,即通过革新、发明、建构新能力发现创造新财富的机会并取得高于平均回报的机会。

这两种层次的人才共享,对组织间合作的紧密程度有着不同的要求。合作组织间的知识投入主要强调互补性,组织间转移的知识大多属于现有成熟的“可编码”知识,合作的目的是为了实现研发的规模经济,组织间的知识总和并没有发生变化。相对于开拓新的资源研发形式,不确定性较低,创新程度也不高,组织间合作的紧密程度较低。根据威廉姆森的交易成本理论,在研发合作双方交易的是互补性知识资产情况下,交易的不确定性较低,因此倾向于采用类似于市场交易的项目合作或者非股权战略联盟合作组织形式。

对于开拓资源性的研发合作,合作双方的知识投入主要强调知识的协同性。企业间的知识不是一种简单的叠加,寻求其他企业的现存的成熟性、互补性知识不是合作的唯一目标,此时双方为合作所提供的知识大多是不成熟、不可编码的。通过合作,企业内部的知识资产与其他企业的知识资产产生协同作用,合作为双方共同创造出新的知识。合作研发并创造新的知识的过程一般是复杂的,中间需要经过多次反复,要求合作双方进行经常性交流,要求组织间建立紧密的合作形式。另外,既不成熟又不可编码的知识投入,使研发合作的协议签订成本和执行成本较大,只有通过股权式战略联盟合作组织形式,双方通过面对面的交流和接触,在促进知识交互反馈的同时,监督并遏制不确定性带来的机会主义行为。

(三)科技人才贡献的可衡量性

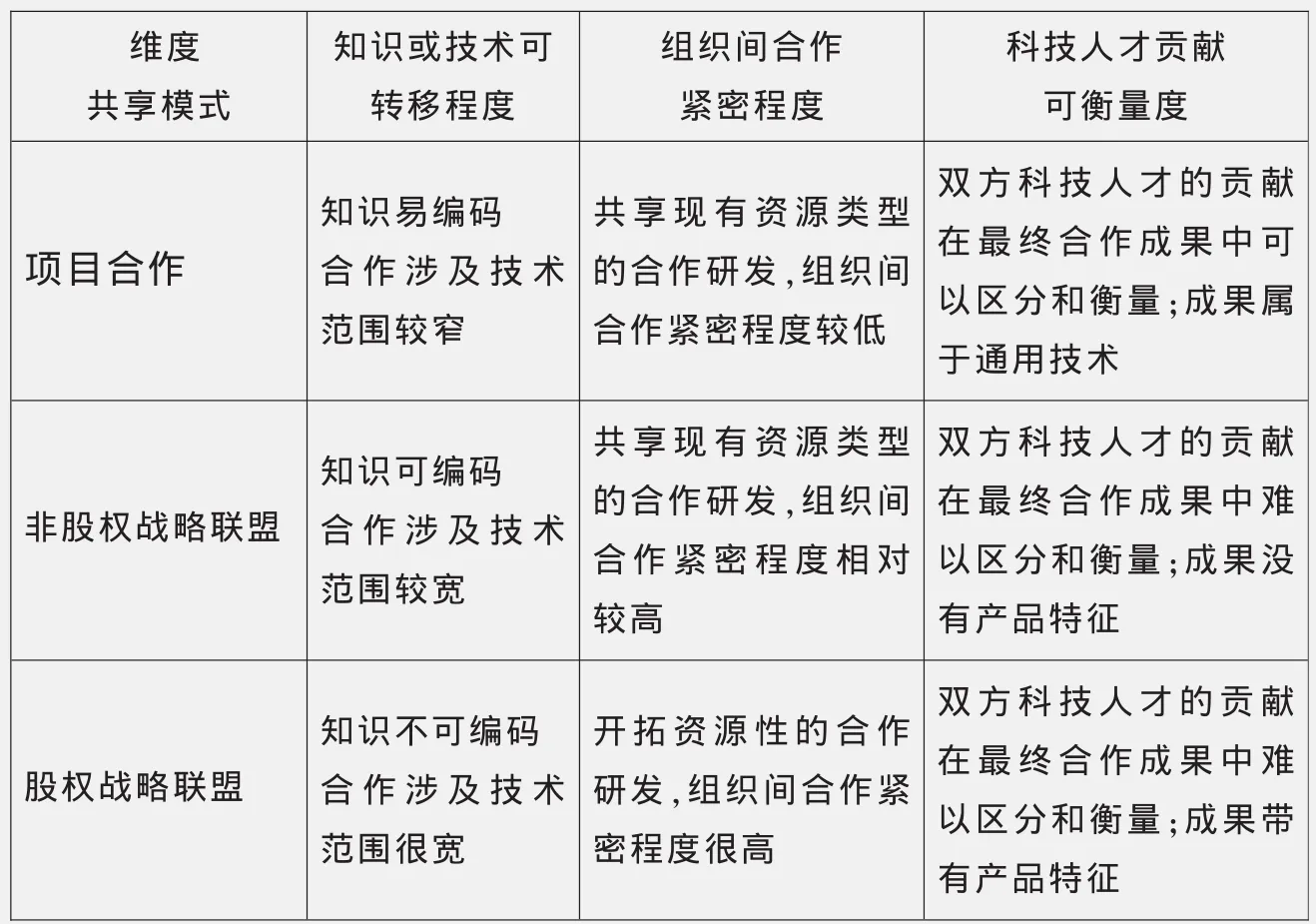

从组织间科技人才共享的结果看,科技人才贡献的可衡量性直接关系到共享模式的选择。例如在开发现有资源类型的人才共享中,组织间转移的知识大多属于现有成熟的“可编码”知识,合作的目的是为了实现研发的规模经济,组织间的知识总和并没有发生变化。因此,在合作过程中,双方都会依据自身已经掌握的知识进行合作交流,在最终的合作成果中,合作双方科技人才的贡献在某种程度上是可以区分和衡量的。这种状态下就可以采取项目合作或者非股权战略联盟的形式。而对于开拓资源性的人才共享,合作双方所追求的已不单单是获取互补性知识,而是双方基于现有技术、能力合作产生新的知识。合作创新的过程是一个复杂的过程,需要双方科技人才沟通交流、协同配合,充分发挥各自专业优势和特长,此时双方为合作所提供的知识大多是不成熟、不可编码的,并且都凝结在最终的合作成果中,无法很好地区分和衡量。在这种情况下,如果共享目标在于共享现有的技术和知识,一般采取项目合作等松散型人才共享方式;当共享目标带有创新特征时,则应采取共建实体的组织方式进行,以新建的合作实体作为创新产权分享的载体,以免合作参与者由于创新利益分配中的矛盾影响合作的效率(见表1)。

表1 基于组织间合作的科技人才共享模式选择维度特征

三、相关实证研究

1.项目合作式共享

2006年3月,中国兵器工业集团公司北方重工与清华大学签署了“大口径厚壁无缝钢管垂直挤压设备设计、制造、挤压工艺开发”合同。北方重工充分利用军民结合高新技术的资源优势,联合清华大学等国内有关科研院校组成合作团队,结合高校里专家学者的理论优势与企业中研发人员及工程技术人员的实践经验,大力开展自主创新,先后攻克了一系列世界性技术难题。例如,自主研制成功世界最大的3.6万吨黑色金属垂直挤压机,采用挤压工艺替代目前的锻造镗孔工艺,实现厚壁钢管制造工艺的跨越发展和黑色金属挤压技术的重大突破。这种企业与高校之间的科技人才共享属于典型的项目合作式人才共享。从合作的投入环节看,双方的投入各有侧重、投入要素比较明确。企业投入资金、场所、设备以及相关人员,负责新产品的总体设计与集成、制造工艺等,而高校投入已有的研究成果,负责新产品关键技术的理论研究、仿真计算等。从合作的联系紧密度来看,双方在某一项目的合作过程中联系相对松散,企业提出技术指标的要求,高校根据指标提供解决技术所需的方案及数据;双方在合作的频率上充满不确定性,企业的技术研发是随市场需求的变化而变,而高校的研究方向则不然。从合作的产出环节来看,研究成果易于评估与分配,双方可以通过协议将成果具体化为易检测的技术指标,最后研究成果的专利权一般由双方在项目协议中约定,而高校获得一定的经济报酬。

2.非股权联盟式共享

上世纪九十年代末,移动通信产业正处于第三代 (3G)技术的开发时期。由于移动通信是网络性和系统性非常强的产业,系统产品中的各互助产品之间的需求存在紧密的相互依赖关系。由国家发改委、科技部、信息产业部三个部委倡导与推动,2002年10月TD-SCDMA产业联盟成立,大唐电信、南方高科、华立、华为、联想、中兴、中国电子、中国普天8家企业成为首批成员,签署了《联盟章程》、《发起人协议》和《专利许可协议》三份核心文件。随后,西门子、飞利浦、诺基亚等企业逐步加入,形成了由数十家国内外通信企业组成的TD-SCDMA产业阵营。TD-SCDMA产业联盟具有独立的治理结构,设有联盟大会、理事会、秘书处,并设有TDSCDMA知识产权组、产业组、行政组和宣传组,定期召开各种会议,讨论联盟的各种问题,推动联盟的内部协调与合作,以联盟为平台进行了广泛的科技人才共享,实现了整个产业的科技人才合作创新。从合作的投入环节看,双方的投入无法在联盟成立之初进行明确,只能通过比较粗略的《章程》、《协议》等进行约定。从合作的联系紧密度来看,双方在某一项目的合作过程中联系相对紧密,双方的技术人员需要在研发过程中进行频繁的沟通,新产品各项性能要求、各部分技术指标的对接需要反复协商;双方合作的频率更高,双方的技术合作随市场需求的变化而相适应地多次发生。从合作的产出环节来看,研究成果相对不易评估,很难在合作之初进行具体化,且可能在合作中不断进行动态调整;研究成果的收益不易分配,一方的贡献不宜用货币来衡量,而只能通过双方在专利的拥有权和使用权的分配上来进行成果收益的共享。由此可见,TD-SCDMA非股权产业联盟符合相应的维度特征。

3.股权联盟式共享

在TD-SCDMA产业阵营中,同样存在成立独立合资公司这样的股权联盟式人才共享形式。2004年2月13日,西门子信息与移动通讯集团(西门子移动)和华为公司在北京正式签署协议,宣布共同组建一家合资公司,专注于TD-SCDMA技术及产品的开发、生产、销售和服务,以推动TD-SCDMA的进一步发展。合资公司总投资超过1亿美元,公司设在北京,其中西门子信息和移动通讯集团和华为公司分别占51%和49%的股份。西门子将其在欧洲的所有TD-CDMA研发全部转移到中国该合资公司中来,根据双方达成的协议,西门子与华为各投入200和100名员工。担负研发主要力量的数百名西门子欧洲员工陆续来到中国,同时西门子与大唐进行合作研发的技术人员也已转到合资公司的研发中心来。西门子与华为选择成立独立合资公司式共享,具有股权战略联盟的维度特征。从合作的投入环节看,虽然双方在成立之初的资金投入比较明确,但在技术人员投入、后续资金的追加等方面很难进行事先估计。从合作的联系紧密度来看,双方在某一项目的合作过程中联系非常紧密,研发过程中双方的技术人员需要深层次的技术转移,甚至形成学习型组织进行新知识的学习与创造;合作的频率非常高,双方需要通过技术合作不断进行产品更新换代和新产品研发。从合作的产出环节来看,研究成果不易评估,只能通过市场对产品的需求来检验;研究成果的收益很难分配,双方科技人员的贡献彼此交融,只能通过建立独资公司来进行组织内部的分配。

1.郭庆松:《长三角人才共享机制问题与对策》,载《社会科学》,2007年第5期。

2.陈瑜:《高校高层次人才资源共享研究》,载《高教发展与评估》,2005年第3期。

3.何琪:《长三角经济发展中人才共享形式的探讨》,载《人才开发》,2006年第12期。

4.张小明:《人才共享的几种形式》,载《党建与人才》,2002年第6期。

5.陈宝明、李峰:《我国企业合作创新的若干组织模式》,载《创新科技》,2007 年第 4 期。

6.罗炜、唐元虎:《企业合作创新的组织模式及其选择》,载《科学学研究》,2001年第12期。

7.Burgers,W.P.C.W.L.Hill and W.C.Kim (1993).A theory of global strategic alliances:The case of the global auto industry [J].Strategic Management Journal,1993,14(6):419-432.

8.DozY,1996.The evolution of cooperation in strategic alliance:initial conditions or learning processes [J].Strategic ManagementJournal,Summer Special Issue,1996,(17):55-83.

9.Inkpen.A. Learning Knowledge Acquisition and Strategic Alliances [J].European Management Journal,1998,l(2):223-229.

10.Das,T.K.and Teng,Bing-Sheng.Risk types and interalliances structures [J].Journal of Management Studies,1996,33(6):827-843.

11.史占中、隋丹:《知识联盟与企业知识转移》,载《上海管理科学》,2003年第6期。

12.禇音:《合资企业组织学习的动态演变研究》,载《世界经济情况》,2008年第2期。

13.杨威:《合资企业组织学习过程初探》,载《财经科学》,2002年第7期。

14.吴伟莉、王晰巍:《知识联盟中知识共享影响因素及实证研究》,载《情报科学》,2009年第10期。

15.许春、刘奕:《企业间研发合作组织模式选择的知识因素》,载《研发与发展管理》,2005年第10期。

16.罗炜、唐元虎:《企业合作创新的组织模式及其选择》,载《科学学研究》,2001年第12期。