中职计算机专业增值性教学评价体系的构建策略

2025-02-21刘剑娥

摘要:教学评价是教育过程中的关键环节,犹如一把衡量教学成效的标尺,旨在精准判断教学质量,促进教师完成教学目标、优化教学方法。从中职计算机专业增值性教学评价体系的自身特点来看,主要聚焦于学生计算机技能提升幅度、专业知识运用能力的增长以及职业素养的逐步养成等方面。基于此,将重点探讨该专业增值性教学评价体系的具体构建策略,助力中职计算机教学更好发展。

关键词:中职计算机专业;增值性教学评价体系;构建策略

一、前言

增值评价的向度,是指增值评价的对象和目的的选择。增值评价的向度包括两个部分。一是,教师向度的增值评价,重点关注教师教学手段的有效性、教学内容的适配性以及对学生个体差异的关照程度等,通过这样的评价能推动教师不断改进教学,更好地助力学生成长。二是,学生向度的增值评价,主要围绕学生知识储备的增加、实践能力的进步以及综合素养的发展来展开,其动因之一是学生的尊严与希冀,科学的评价可让学生看到自身努力的成果,激发学习内驱力,使其更有信心在专业领域不断探索进步。

二、中职计算机专业教师向度增值评价的设计理路

(一)设计目的

职业教育教师的增值评价,其终极目的是促成高质量的职业教育教学活动,就是要师生共同体验教学过程。从职业教育人才培养角度来看,主要着眼点在于提升学生的专业技能水平、增强学生的就业竞争力以及助力其在未来职业生涯中可持续发展,以此实现职业教育与市场需求的紧密对接[1]。只有师生目的一致、动力一致、指向一致、过程一致,才能使教与学形成良性互动循环,促进教师精准把握教学方向,不断优化教学策略,切实根据学生的实际情况调整教学内容与进度,从而推动整个中职计算机专业教学质量稳步提升,为社会培养出更多契合行业需求的高素质计算机专业人才。

(二)设计内容

设计内容事关评价的有效性和可信度。一是,要突出作为其专业性的技术技能。技术技能是计算机专业教师立足讲台、传授知识的核心依托,对于计算机专业教师而言,既要考核其是否熟练掌握计算机相关软件操作、硬件维护等基础技能,也要注意其能否将前沿的行业技术融入教学内容中,确保学生所学贴合实际工作场景。二是,观测点。职业院校的单门课程讲授时间绝大部分不足一年,单纯以课程结束后的成绩比对说服力不足,还要比对其教学过程状态和学生的认知投入、课堂参与度、实践操作的熟练程度、问题解决能力、团队协作表现等,通过多维度观测,全面了解教师教学对学生综合素养提升的影响。三是,数据和资料的收集分析,必须在即时性和生成性的基础上进行分析,注重收集教师在日常教学中的点滴表现,如课堂互动反馈、课后作业批改与辅导记录等,同时也要关注学生阶段性学习成果的生成情况,对数据进行系统梳理与深度挖掘,从而为准确评价教师教学增值情况提供有力支撑。

(三)评价手段

由于增值评价体系包括知识、技能、素养等多方面内容,且时间跨度长,涉及不同阶段的教学成效,指标种类较多,给评价带来了一定的难度[2]。为了保障指标的准确全面、客观公正、具有可操作性,能真实反映教师的教学增值情况,应采用量化评价的方式,利用职教云、超星、微助教等教学平台进行阶段测试、课堂表现记录、作业完成情况统计等,将教师教学过程及学生学习成果转化为可量化的数据指标。通过平台记录学生在计算机编程课程中的代码提交正确率、项目完成用时等,以此衡量教师在编程教学方面的成效。增值评价的最终结果需要向学生、学校、家长、企业公布。教师可利用评价反馈结果,总结教学中的优势与不足,针对性地改进教学方法。学校能依据结果调整师资培训计划,优化教学资源配置。家长能更清晰了解教师教学情况及孩子的学习进展。企业则能从学生中筛选出更符合岗位要求的人才,实现多方共赢,共同推动中职计算机专业教育不断发展进步[3]。

三、中职计算机专业增值性教学评价体系的构建路径分析

增值评价由于指标多元,量化要求高,因而所需数据多元庞大,统计分析过程复杂,实施难度较大,需要更为高效和精确的数据处理手段来应对[4]。随着信息技术的发展,教育行业也从传统的经验式评价转向基于数据的精准评价,应依托大数据技术实现多维度、全周期的学生增值评价,从而更全面、客观地反映学生的学习进步和教师的教学效果。

(一)增值评价数据采集

评价数据采集是增值评价的核心,数据维度越多,评价结果越公平。增值评价应贯穿计算机专业学生从入学初始至毕业离校的学习全过程,对学生知识、技能、素质、态度、创新能力、实践能力、职业素养进行全面考量,具体包括以下几点。

第一,课堂应用数据。利用职教云和超星课堂的提问、讨论、作业完成情况、课堂测试成绩等记录,精准掌握学生在每一堂课中的学习状态与知识吸收程度。例如,分析学生在编程课程中的代码编写作业完成质量,及课堂上对于复杂编程概念讨论的参与度与贡献值,直观了解其对专业知识的掌握进程,反映学生个体学习情况的同时为教师调整教学策略提供依据,促进教学相长[5]。

第二,校园管理数据。主要有学工管理数据、教学管理数据等。学工管理数据涵盖学生的考勤记录、奖惩情况、社团活动参与度等,从品德修养、组织纪律以及兴趣拓展等方面侧面反映学生的综合素质。教学管理数据则包括课程选修情况、学业成绩分布、重修记录等信息,有助于全面评估学生在专业课程体系中的学习轨迹与学业发展态势。

第三,实践活动数据。主要涉及学生在企业实习实训中的表现数据、校内实验室项目完成数据以及各类计算机技能竞赛的成绩数据等。在企业实习实训中,可收集企业导师对学生的工作态度、任务完成效率、团队协作能力等方面的评价反馈;校内实验室项目完成数据能够体现学生的动手操作能力与知识应用能力;而技能竞赛成绩更是学生在特定领域专业技能水平的有力证明。通过对实践活动数据的深入挖掘与分析,能清晰地看到学生在计算机专业实践应用方面的增值情况,为其职业发展能力评估提供有力支撑,也能为学校优化实践教学环节提供参考。

(二)增值评价总体设计

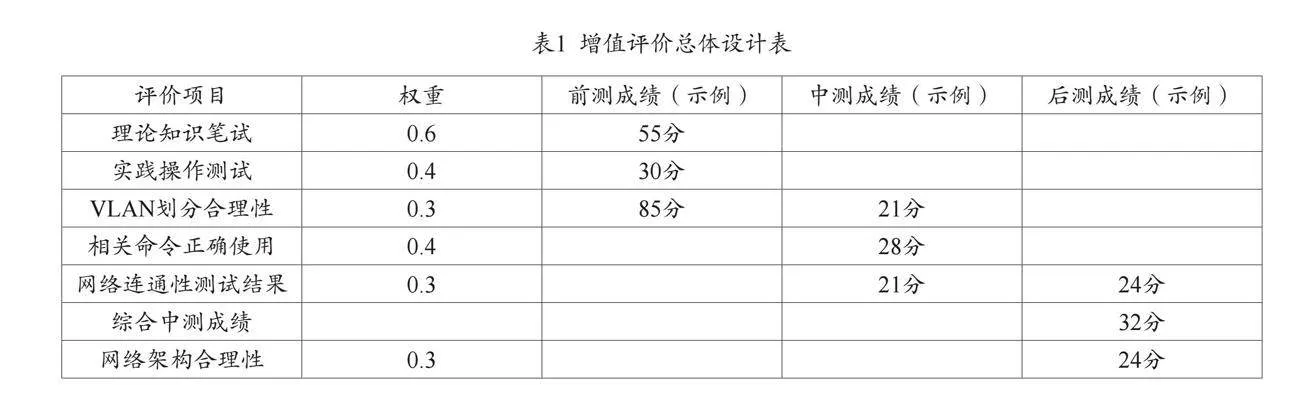

“计算机网络技术”是计算机专业的核心课程,教学中应根据行业岗位需求与学生认知规律,将课程内容整合为网络设备配置、网络安全防护、网络系统集成等多个模块,共计21个典型任务。典型任务具有进阶性,在项目式教学中设置起点评价、过程评价、终点评价。设置前测、中测、后测,形成增值评价闭环。

前测是增值评价的基础,主要了解每个学生的初始基础,应采用理论知识笔试与实践操作测试相结合的方式[6]。理论知识笔试涵盖网络基础概念、IP地址分配等内容,总分为100分,通过对学生成绩分布的统计分析,如成绩均值为60分,标准差为10分,大致了解学生群体在理论知识方面的整体水平与离散程度。实践操作测试则要求学生完成简单网络拓扑搭建等任务,依据任务完成的准确性、规范性与速度进行评分,满分为50分。假设某学生前测理论成绩为55分,实践操作成绩为30分,那么其前测综合成绩为85分,此成绩将作为后续评价的起始数据。

中测在项目实施过程中重点评价学生在完成阶段性典型任务时的知识应用能力与技能提升情况。以网络设备配置模块中的 VLAN 划分任务为例,评价指标可包括 VLAN 划分的合理性(30分)、相关命令的正确使用(40分)、网络连通性测试结果(30分),满分为100分。若某学生在中测任务中得分为70分,可通过与前测成绩对比,初步判断其在该阶段的增值情况。设增值量为ΔS,中测成绩为S1,前测成绩为S0,则ΔS=S1-S0,该生在此阶段的增值量为70-85=-15分,表明其在该任务学习过程中可能存在知识掌握不扎实或技能提升较慢的问题。

后测在课程结束时开展,全面考查学生对所有典型任务的掌握程度与综合运用能力。后测内容涵盖所有模块知识与技能,可采用综合性项目考核方式,构建完整的企业网络架构并保障其安全稳定运行。评分标准可从网络架构的合理性(30分)、设备配置的完整性与准确性(40分)、网络安全策略的有效性(30分)等方面考量,满分100分。若某学生后测成绩为80分,其总增值量ΔS'=后测成绩-前测成绩=80-85=-5分。通过对不同阶段的测试成绩与增值量分析,精准评估每个学生在课程学习过程中的成长与不足,从而为教学改进与学生个性化辅导提供有力依据。

(三)增值评价指标体系

在计算机应用课程的增值评价体系方面,对每个项目从知识掌握、技能运用、职业素质以及拓展提升四个方面进行评价[7]。以“数据库管理系统开发”项目为例,形成了4个一级指标、16个二级指标的考核体系。

一级指标中知识掌握和职业素养占比均为25%,技能运用占比为40%,拓展提升占比为10%。基于各维度在学生职业发展与课程学习目标中的重要性权重设定。设学生在该项目的总评成绩为S,知识掌握成绩为K,技能运用成绩为T,职业素养成绩为Q,拓展提升成绩为E,则总评成绩计算公式为:S=0.25K+0.4T+0.25Q+0.1E。

在知识掌握的二级指标中,数据库理论知识,如关系模型、SQL 语法等,占知识掌握总分的40%,数据结构与算法基础知识占30%,系统开发流程知识占30%。例如,若某学生在数据库理论知识测试中得分为80分,数据结构与算法基础知识得分为70分,系统开发流程知识得分为75分,则其知识掌握成绩K=80×0.4+70×0.3+75×0.3=75.5分。

技能运用方面,数据库设计能力占技能运用总分的30%,代码编写与调试能力占40%,系统优化与维护能力占30%。若学生数据库设计能力得分85分,代码编写与调试能力得分80分,系统优化与维护能力得分78分,则技能运用成绩T=85×0.3+80×0.4+78×0.3=80.9分。

职业素养的二级指标里,团队协作能力占职业素养总分的40%,工作态度占40%,职业道德规范占20%。假设学生团队协作能力得分为80分,工作态度得分为82分,职业道德规范得分为90分,则职业素养成绩Q=80×0.4+82×0.4+90×0.2=82.8分。

拓展提升方面,新技术探索应用能力占拓展提升总分的60%,项目创新点贡献占40%。若学生新技术探索应用能力得分为70分,项目创新点贡献得分为80分,则拓展提升成绩E=70×0.6+80×0.4=74 分。

将上述各项成绩代入总评成绩公式,可得该学生在“数据库管理系统开发”项目的总评成绩S=0.25×76.5+0.4×80.9+0.25×82.8+0.1×74=79.585分。通过详细的指标体系与数据公式分析,全面且精确地对学生在计算机应用课程项目中的表现进行增值评价,为教学优化与学生成长提供有力支撑。

(四)增值评价的实施

为保证增值评价顺利实施,需构建一套严谨且全面的操作流程,并借助数据量化分析确保评价的精准性与客观性[8]。在评价周期方面,依据计算机专业课程的教学进度与项目周期,将增值评价划分为三个阶段:初期诊断性评价、中期形成性评价与末期总结性评价。设学生在整个课程学习过程中的综合增值量为ΔG,初期诊断性评价成绩为G0,中期形成性评价成绩为G1,末期总结性评价成绩为G2,则ΔG=G2-G0。若某学生G0=60分,G1=70分,G2=80分,那么ΔG=80-60=20分,表明该学生在学习过程中有显著的进步与增值。

在数据采集上,针对不同评价阶段确定关键数据来源。初期诊断性评价主要采集学生的入学基础测试成绩、先前相关课程成绩以及个人学习能力自评数据等,通过加权平均法计算G0。假设入学基础测试成绩权重为0.6,先前课程成绩权重为0.3,自评数据经标准化处理后权重为0.1。若某学生入学基础测试成绩为55分,先前课程成绩为65分,自评数据经处理后为70分,则G0=55×0.6+65×0.3+70×0.1=60.5分。

中期形成性评价聚焦课堂表现、项目实践阶段性成果以及小组协作互评数据等。各项数据依据重要性赋予不同分值,如课堂表现满分30分,项目实践成果满分50分,小组协作互评满分20分。若某学生课堂表现得20分,项目实践成果得40分,小组协作互评得15分,则G1=20+40+15=75分。

末期总结性评价涵盖课程结业考试、综合性项目作品评定以及企业实习单位反馈评价(若有)等。同样采用加权方式计算G2,以确保全面考量学生的知识、技能与职业素养提升情况,进而通过公式准确得出学生在整个学习过程中的增值量,为教学效果评估与学生个体发展提供翔实依据。

四、结语

中职计算机专业增值性教学评价体系要根据专业特性与学生发展需求,科学整合多元数据资源,构建完善且可操作的评价框架。在精准数据采集与深度分析基础上,持续优化教学策略与资源配置,为学生成长提供个性化指导,为教师教学改进提供有力依据,助力中职计算机专业教育教学质量稳步提升,培育更多契合时代需求的高素质计算机专业人才。

参考文献

[1]曾丽明.基于计算机学业水平考试要求的中职信息技术课程改革途径探析[J].成才之路,2024(33):117-120.

[2]范萌,吴冬妮.产教融合下中职计算机创新创业能力培养探索[J].信息与电脑(理论版),2024,36(18):237-239.

[3]曾成志.校企协同背景下中职学校计算机网络技术专业实践课程体系构建研究[J].中国多媒体与网络教学学报(中旬刊),2024(09):63-66.

[4]陈建.应用信息技术推进中职物理课堂教学管理机制创新[J].学园,2024,17(20):44-46.

[5]汤凯麟.信息化背景下中职课堂实施多元化教学评价的探索——以二维动漫设计课程为例[J].广西教育,2024(17):69-72.

[6]唐郁雯.基于SPOC混合式教学模式在中职《家事婚姻法实务》课程中的应用研究[D].曲阜:曲阜师范大学,2024.

[7]陆金芳.中职平面设计专业“课程思政”建设路径研究[J].新教育,2024(16):62-63.

[8]杜明洁.基于CIPP评价模型的BOPPPS教学模式应用研究[D].济南:山东师范大学,2024.

作者单位:江苏省如皋第一中专学校

责任编辑:王颖振 杨惠娟