基于CiteSpace的新质生产力研究现状的可视化分析

2025-02-21邓金兰

摘要:发展新质生产力是新时代高质量发展的重大战略课题。以中国知网(CNKI)数据库中740篇相关核心期刊文献为样本,利用CiteSpace软件对作者、机构、关键词等进行知识图谱分析。研究发现该研究发文数量正处于快速增长阶段、核心研究者的群体规模较小、作者间合作较为零散,呈现多学科研究态势,但机构间合作力度不够,科技创新、数字经济、未来产业等成为热点关键词,主题聚焦在新质生产力的理论阐释、实践路径和价值意蕴。

关键词:新质生产力;科技创新;CiteSpace;文献计量

一、前言

发展新质生产力是新时代高质量发展的重大战略课题,对于摆脱传统增长路径和推动实现中国式现代化具有重要意义。目前,对于新质生产力的研究较多,但讨论其研究现状的文献较少,具有代表性的有南京大学任保平、北京大学管智超、河海大学杨广越等人。尚未有研究基于新质生产力的核心期刊文献,也没有对新质生产力研究现状进行可视化分析。同时,新质生产力文献发表增势迅猛,各学科、各领域展开了诸多新的探讨,有待实时跟进、深化研讨。基于此,本文获取新质生产力研究最新的核心期刊文献,运用CiteSpace软件对其进行可视化分析,以便更系统、全面、准确地掌握新质生产力的研究现状。

二、研究方法与数据

(一)研究方法

本研究采用文献计量分析法,使用的研究工具为CiteSpace 6.3.R1。在科学计量学中,CiteSpace可以通过绘制知识图谱对文献进行动态、多元、分时的可视化分析,显示出强大的共现分析、聚类分析等科学计量学功能。本研究对CiteSpace软件进行参数设置,时区跨度设为2023—2024,Time Slicing设为1,绘制了新质生产力核心期刊文献的作者共现图、机构共现图、关键词共现图、关键词聚类图等,在图谱解读的基础上分析新质生产力的研究概况及热点主题,并提出前景展望。

(二)数据来源及处理

研究选取了中文期刊数据库中国知网(CNKI)的数据作为分析样本,将检索条件设定为:主题=“新质生产力”,文献类别=“学术期刊”,期刊来源=“北大核心”并“CSSCI”并“AMI”,时间=“2023年9月3日至2024年6月4日”为检索条件,共获取771篇文献。在此基础上,剔除非研究类文献、重复性文献、与主题明显不相关文献,最终获得740篇高质量文献作为数据集。所选文献以Refworks格式导出,满足在CiteSpace软件中进行文献分析的必要条件。需要指出的是,部分文献为网络首发,数据导出存在时间信息缺失,故以网络首发时间为标准对其进行人工补录。

三、新质生产力的研究概况

(一)发文量分析

新质生产力自2023年9月提出,通过CNKI数据库中相关核心期刊文献发表情况可以得出:2023年9月至2024年6月,累计发表740篇核心文献,新质生产力研究热度空前。2023年9月至2024年2月文献发表总量不超过150篇,占文献总数不到20%,学界围绕新质生产力展开了初步探讨。随后3个月文献发表数量分别是160篇、212篇、222篇,文献发表数超过文献总数的80%,新质生产力的研究增势迅猛。

(二)发文作者分析

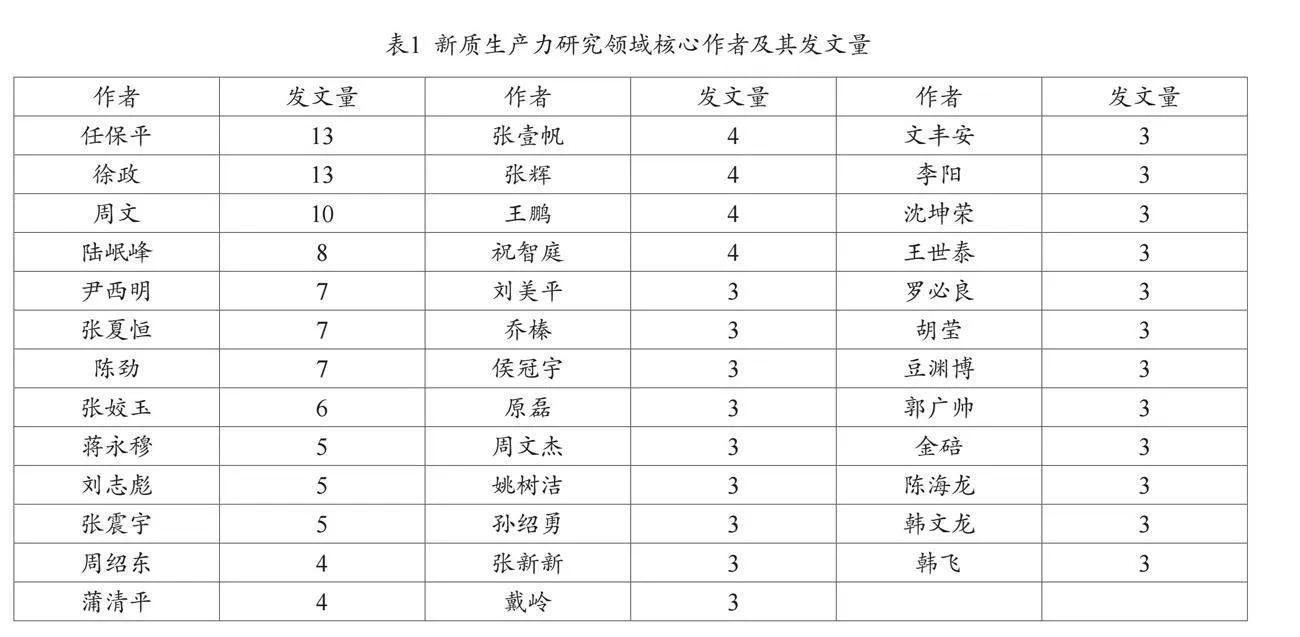

核心作者是在某领域发文量较多、具有较大影响力的作者。学界通常运用普赖斯定律确定核心作者,通过M=0.749√Nmax(Nmax代表该领域内发表文献最多的作者的文献发表数量,M代表入选核心作者候选人的发文量最低值)公式确定核心作者衡量标准。新质生产力研究中,Nmax=13,由此求得m≈2.7,取整后得出发文量≥3篇的作者即为核心作者。基于此,新质生产力研究的核心作者共计38位,见表1,总发文量为173篇,占文献总数的23%。同时,根据普赖斯定律,核心作者的发文总量要达到该研究领域发文总量的50%以上,才能形成某一研究领域的核心作者群。而本研究显示核心作者产出率与普赖斯定律相差27%,可见新质生产力研究还没有形成严格意义上的核心作者群。

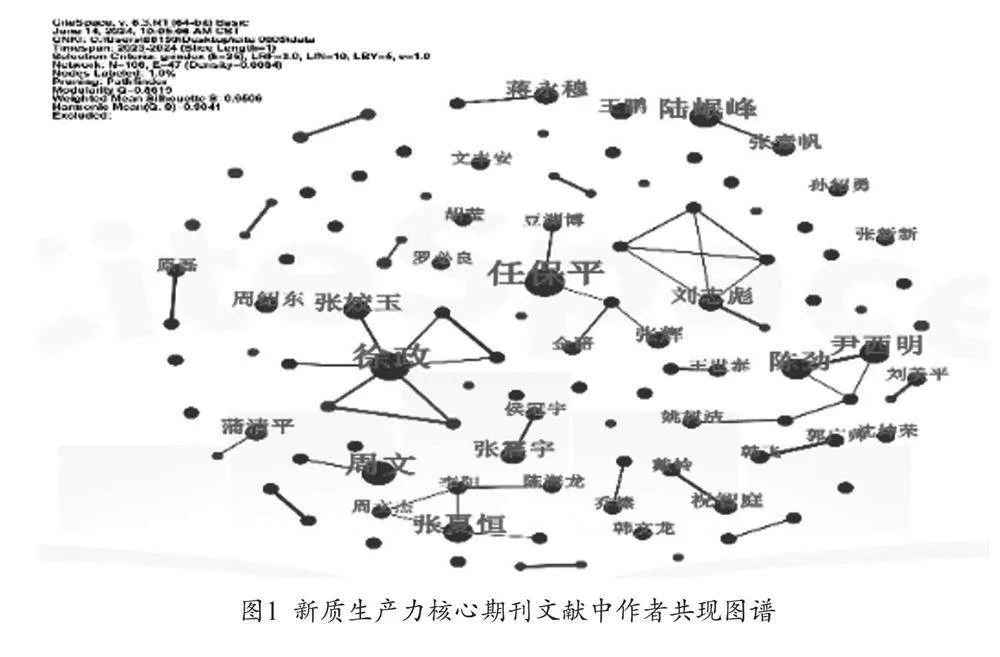

新质生产力研究的作者共现图如图1所示。可以看到,主要形成以徐政、任保平、刘志彪、尹西明、张夏恒等为核心的合作网络,节点总体分布较为分散,且节点数>连线数,网络密度仅为0.0091。这表明,目前在新质生产力研究领域还没有形成规模较大的、稳定的研究队伍,缺乏对新质生产力领域的长期性探讨和持续性关注。

(三)研究机构分析

统计数据可得,新质生产力核心期刊文献共涉及855个机构。发文量居前4的机构分别为:中国社会科学院工业经济研究所(15篇),南京大学数字经济与管理学院(15篇),南京大学商学院(10篇),西北大学经济管理学院(10篇)。排名前20的机构中涉及经济学科、管理学科、马克思主义理论学科等,呈现出多学科研究态势。对新质生产力研究机构的合作数量进行统计得到表2,可以看出,独立机构(即机构数量为1)完成的文献有349篇,占总文献数47.1%,跨机构合作完成的文献有371篇,占比51.5%。结合新质生产力研究机构合作的矩阵分析,可以发现合作次数最多的是吉林大学经济学院与吉林大学中国国有经济研究中心,共计7次。其次是西北大学经济管理学院与南京大学数字经济与管理学院,共计6次。整体来看,节点分布较为零散,机构之间的合作不够密切,交叉研究还有待提升。

四、新质生产力的研究热点

(一)关键词共现分析

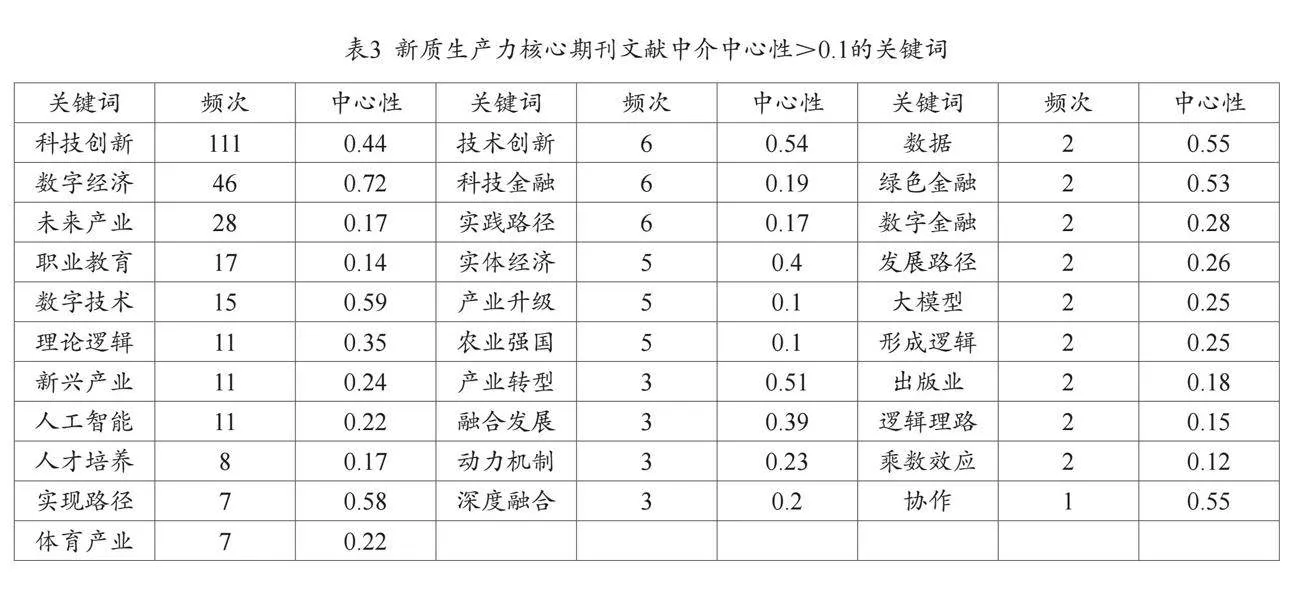

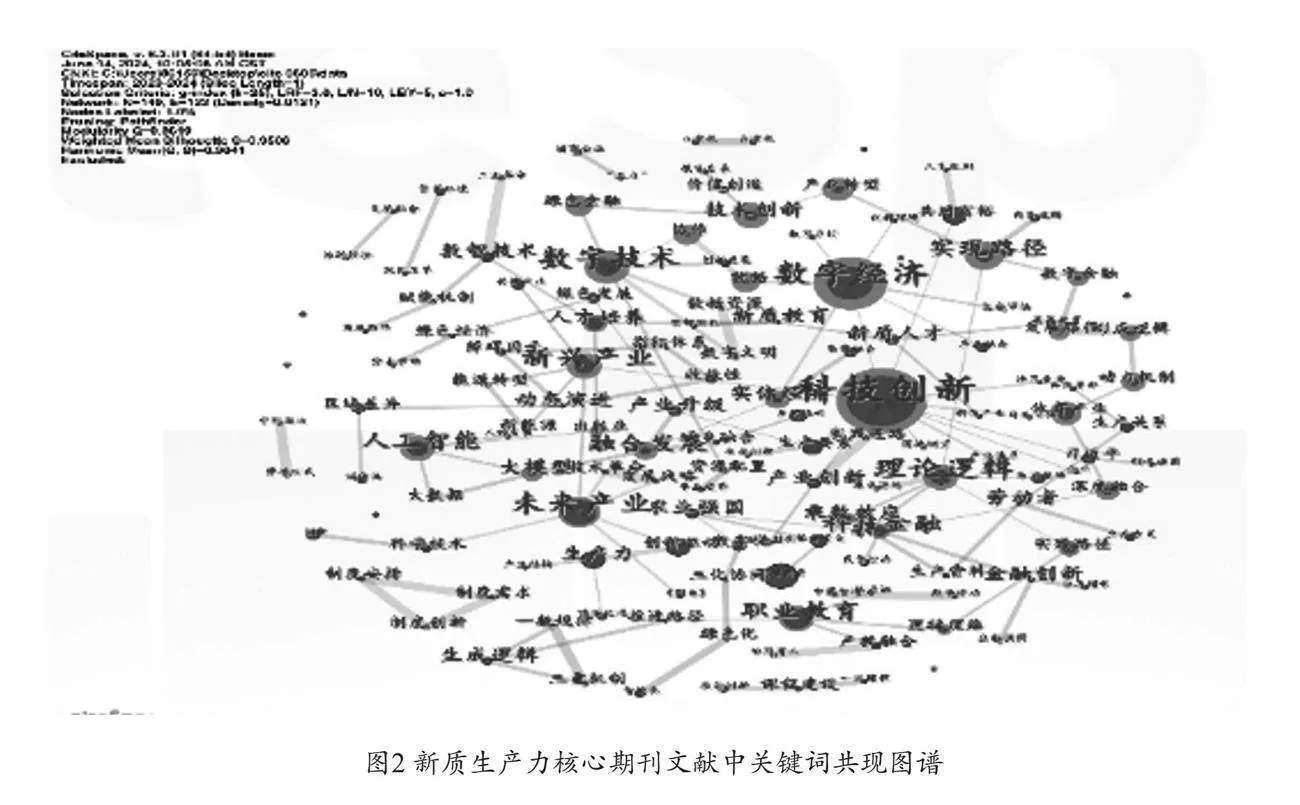

新质生产力研究关键词共现图谱如图2所示。科技创新作为关键词共出现111次,频次最高,数字经济、未来产业、数据要素等关键词次之。整体上看,图谱形成较为明显的网络图,说明各关键词之间联系较紧密,关键词出现频次合理。

在CiteSpace中,关键词中介中心性超过0.1的节点称为关键节点,新质生产力研究关键词中介中心性大于0.1的关键词共有31个,按词频排序可得到表3。通过表3可以得知,数字经济的中介中心性高达0.72,是新质生产力研究领域中心性最强的关键词,数字技术、实现路径、技术创新、绿色金融、产业转型等关键词次之,这些关键词可以代表目前新质生产力的研究热点。

(二)研究热点分析

结合关键词共现分析和已有文献研究内容,可以将新质生产力的研究热点归纳为三大主题。

第一大研究主题为新质生产力的理论阐释,主要包括基本内涵与生成逻辑。一是基本内涵。部分学者认为新质生产力是传统生产力的跃升,这种跃升尤其是指关键性、颠覆性技术实现突破的生产力[1]。二是生成逻辑。部分学者认为新质生产力的形成是对马克思主义生产力理论的继承和发展,在“生产力是社会发展的基础”这一理论框架下进行探索和补充[2]。部分学者从社会经济的发展探讨了新质生产力的生成逻辑,对催生新质生产力的三要素进行了系统归纳[3]。

第二大研究主题为新质生产力的实践路径,主要包括加强科技创新、强化制度保障、培养新质人才和深化体制机制改革。一是加强科技创新。要整合科技创新资源,坚持核心技术自主研发创新、支持科技创新生态系统构建、强化企业科技创新主体地位[4]。二是强化制度保障。新质生产力的发展不仅要有科技创新的要素结构,同时也要配备创新担当和允许试错的制度安排[5]。三是培养新质人才。从教育供给端与新质生产力需求端的平衡关系入手,促进高等教育、职业教育供给侧与产业结构需求侧协同发展[6]。四是加强数实深度融合。打造数字经济与实体产业融合的全链体系,建设数字经济与实体产业融合的要素体系[7]。

第三大研究主题为新质生产力的价值意蕴,主要包括理论价值和实践价值。一是理论价值。强调丰富和发展了马克思主义理论体系,发展了马克思生产力质量理论、马克思生产力进步理论,丰富、拓展了马克思生产力发展理论[8]。二是实践价值。强调推动高质量发展和中国式现代化。新质生产力不仅注重数量增长,更加强调质量提升,兼顾公平和效率,以高质量发展为目标[9]。不仅如此,新质生产力高科技、新方向、多领域的属性能够更好满足人民对美好生活的需要[10]。

五、结语

综上可以得出以下结论:第一,新质生产力研究增势迅猛,未来可能呈现爆发式增长。第二,核心研究者的群体规模较小,作者间合作较为零散,还没有形成稳定的研究队伍。第三,呈现出多学科研究态势,但机构间合作力度不够。第四,科技创新、数字经济、未来产业等成为新质生产力研究的热点关键词,主题集中在新质生产力的理论阐释、实践路径与价值意蕴。基于此,未来需要增强作者间、机构间的合作,完善新质生产力理论体系,以及加强新质生产力实证研究。

参考文献

[1]周文,许凌云.论新质生产力:内涵特征与重要着力点[J].改革,2023(10):1-13.

[2]李东民,郭文.新质生产力的丰富内涵、生成逻辑与当代意蕴[J].技术经济与管理研究,2024(04):8-13.

[3]贾利军,郝启晨.新质生产力的生成逻辑:历史回溯、现实审视与政策实践[J].教学与研究,2024(05):45-58.

[4]张夏恒,马妍.因地制宜发展新质生产力的必要性、科学性及着力点[J].北京工业大学学报(社会科学版),2024,24(04):118-130.

[5]金碚.论“新质生产力”的国家方略政策取向[J].北京工业大学学报(社会科学版),2024,24(02):1-8.

[6]姜朝晖,金紫薇.教育赋能新质生产力:理论逻辑与实践路径[J].重庆高教研究,2024,12(01):108-117.

[7]李媛.数字经济与实体产业深度融合的战略重点与推进路径[J].山东社会科学,2024(01):90-97.

[8]张林,蒲清平.新质生产力的内涵特征、理论创新与价值意蕴[J].重庆大学学报(社会科学版),2023,29(06):137-148.

[9]高帆.“新质生产力”的提出逻辑、多维内涵及时代意义[J].政治经济学评论,2023,14(06):127-145.

[10]徐政,郑霖豪,程梦瑶.新质生产力赋能高质量发展的内在逻辑与实践构想[J].当代经济研究,2023(11):51-58.

作者单位:南开大学马克思主义学院

责任编辑:张津平 尚丹