运用可视化思维工具提升数学教学效能

2025-02-21王雅芝

一、教学内容

“认识时间”是人教版小学数学二年级上册第七单元内容,本单元复习课聚焦于时间单位“时”和“分”的深入认知,旨在帮助学生巩固对时间计算的理解,并拓展到“秒”,为学生提供进阶路径。

二、教学目标

运算能力:深入理解时间单位的换算关系,能够准确进行时间加减运算。

直观想象:直观感知钟面上时针与分针的运作规律,提升空间感知能力。

逻辑推理:分析、推理时间运算的内在规律,培养逻辑推理与数学建模的思维能力。

三、教学重难点

教学重点:掌握时针、分针的运动规律,理解并能准确表达时间单位之间的关系,把握1小时等于60分钟的核心概念。

教学难点:准确认读时间,在非整点的情况下,能够清晰区分并理解时间观念,借助数字化工具建立准确的时间认知。

四、教学准备

可视化教学工具:希沃白板、GeoGebra软件、MindMaster思维导图工具,可展示直观动态的时间单位运作规律。

多媒体素材:钟表模拟软件、课件,可用于课堂互动,帮助学生理解时间单位的换算规律。

实物准备:钟表及钟表模型,供学生在课堂操作中直观感受时针和分针的运动规律。

五、理论依据

(一)建构主义学习理论

建构主义学习理论强调知识的获取是主动构建而非被动接受的过程。该理论认为,学生在已有知识的基础上,经由实际操作和问题解决活动逐步构建新的认知体系。在时间概念的教学设计中,教师应引导学生使用钟表模型,观察时针与分针的运作,使用思维导图等可视化思维工具整理时间单位之间的关系,借助实际操作活动逐步帮助学生建构对时间单位的理解。

(二)加涅的教学设计理论

加涅的教学设计理论提出“学习过程应系统化,按照特定的步骤顺序推进,帮助学生有效达成学习目标”。加涅认为,学习应从引起学生的注意和激发动机开始,经过呈现学习材料、提供指导和反馈,最终实现知识的内化迁移。在本次教学设计中,教师可利用情境导入,激发学生的学习兴趣,引导其反思时间管理的重要性。接下来开展动态的钟表模型操作、分组讨论和绘制思维导图等活动,直观且系统地呈现知识。

六、教学过程

(一)情境导入,激发兴趣

(教师播放视频,展示学校日常时间安排和学生日常生活中需要准确掌握时间的场景,如早上起床、上学、午饭、放学等多个具体时间节点。)

师:同学们,今天我们一起回顾一下日常生活中的时间应用,仔细观察视频,思考:这些活动发生在什么时候?

生:我们早上7点起床,7点40点去学校,12点吃午饭,下午6点放学。

师:是的,我们每天的生活都离不开时间管理,如果没有准确的时间概念,会发生什么?

生:会迟到,还可能错过重要的事情。

师:没错,今天我们就来复习时间单位时和分,看一看如何准确掌握时间。

(教师使用课件展示钟表的基本构造,逐步放大钟面,显示时针、分针以及数字刻度,形成清晰的钟面模型。)

师:大家看看这幅动态图,这是什么?

生:钟表。

师:对,钟表是我们认识时间的重要工具,今天我们回顾钟表的工作原理,想想如何读懂它指示的时间?

(设计意图:创设生活中的实际场景,引入时间概念,贴近学生的日常生活,激发学习兴趣,引导学生思考时间的价值。将数感与生活联系,鼓励学生从数学角度观察生活中的时间管理需求,帮助学生建立时间单位与实际生活的紧密联系,培养应用意识。)

(二)可视工具,呈现概念

(教师展示GeoGebra动态工具,呈现时针和分针的同步运作模型。首先展示一个简单的场景:分针从12点开始旋转,时针逐渐跟随变化。)

师:大家看这里,这就是今天要复习的重要内容——时针和分针在钟面上的运作方式。我们先来看分针如何运作。

(教师使用GeoGebra展示分针以60分钟为一圈的运动,时针同步以1小时为一格缓慢移动,突出分针与时针移动速度的对比。)

师:现在分针走了一整圈,也就是60分钟,时针也向前移动了一格。也就是说分针走一圈,时针会走多少?

生:时针走1格。

师:非常好,这就说明1小时等于60分钟。大家再仔细观察这个过程,时针和分针同时在走,但它们走的速度相同吗?

生:不同,分针比时针快得多。

师:对,因为分针负责计分,而时针负责计时。那么,现在大家说一下,分针走一圈是多少分钟?

生:60分钟。

师:时针走一格呢?

生:1小时。

师:非常好,这就是钟面上时针和分针的基本运作规律。接下来我们复习如何读出时间。

(教师将动态模型暂停,固定在某个时间点,如9时15分,并展示时间读数规则。)

师:看这个时间,时针已经走过了9点,分针走到了3的位置,这个时间是几点几分?

生:9时15分。

(设计意图:借助GeoGebra动态工具的动态展示,帮助学生直观感受时间单位之间的关系,借助可视化工具让学生理解时针、分针的不同运作节奏,增强学生对时间结构的直观理解。)

(三)互动体验,操作应用

(教师给每个小组发放实物钟表模型,要求小组学生根据教师口述时间,自己拨动时针和分针。)

师:接下来,大家根据我说的时间,准确拨出时针和分针的位置,准备好了吗?

生:准备好了。

师:拨到7时30分。

(学生开始拨动钟表模型,教师巡视,检查学生的操作情况。)

师:谁愿意上来展示一下你拨的时间?

(一名学生上前展示他的钟表。)

师:他的时针指向7,分针指向6,表示30分钟,他拨对了吗?

生:对了。

师:很棒!那我们再来一个难的,拨到5时45分。

(学生继续操作,部分学生出现错误,教师及时指导。)

师:看这位同学拨的时间,分针指向了45分钟,但时针还没有走到5,这样对不对?

生:不对,时针应该接近6。

师:对,时针不会停在5,它应该过去一截,因为已经接近6点了。记住:分针转一圈的过程中,时针也会慢慢走向下一个小时。

(设计意图:引导学生亲手操作钟表模型,强化其时间认读能力,使学生深刻理解时针、分针的相互关系。着重培养学生的运算能力和空间感知,借助操作实践深化学生的理解,提升学生的时间计算推理能力。)

(四)小组合作,共同探讨

(教师在希沃白板上展示一个完整的钟表模型,上面有12个小时的刻度、分针、时针、秒针,展示思维导图的框架,示范如何将时间单位与钟表上的指针运作进行归纳。)

师:现在我们用思维导图整理刚才学的时间单位的相互关系,请大家分成小组,一起讨论并梳理时针、分针、秒针的运动规律,看看这些指针之间的联系是什么,它们在不同情况下是如何运作的。

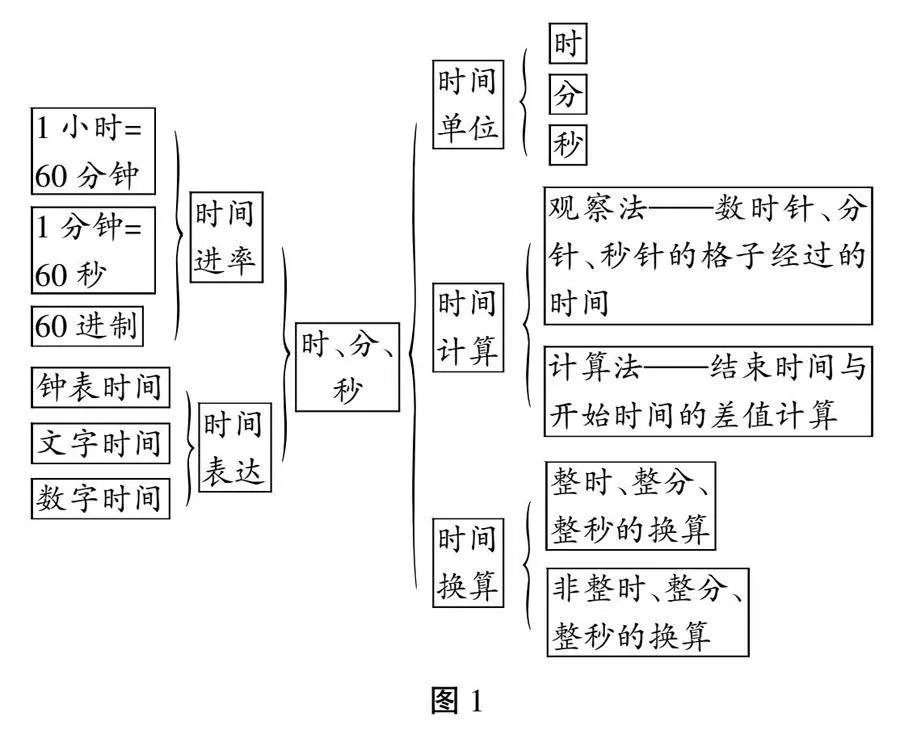

(教师展示思维导图的基本框架:中央是时、分、秒,外圈是时间单位、时间进率、时间计算等,将1小时等于60分钟等基本关系连接在一起。)

师:现在每个小组都要完成自己的思维导图,并且把1小时等于60分钟、1分钟等于60秒这些基本关系标出来。大家可以讨论如何更清晰地表现时间单位之间的关系。

(学生分组讨论,教师在各小组之间巡视,观察讨论进展,并给予必要的引导。)

生1:我可以从时针开始,时针走一格是1小时。

生2:对,分针要走一圈,时针才能走一格。

生3:那秒针呢?秒针走一圈,分针走一小格吧?

师:你们的讨论很有条理,记得把这些时间单位的关系在导图上清楚地标注出来(如图1)。

(教师指导学生在思维导图上添加更多信息,例如文字时间和数字时间的转换关系,时间的换算。)

师:讨论完时间单位的关系后,每个小组还要创编一首关于时间的儿歌,把这些知识点都用儿歌的形式表达出来。谁先来分享一下你们小组的成果?

生1:我们小组的儿歌是时针走,分针追,分针跑得快又对;秒针赶,分针追,1小时是60分。

师:非常有创意!其他小组呢?快来展示你们的成果。

(各小组轮流展示自己的思维导图和儿歌,教师给予及时反馈。)

(设计意图:使学生在讨论中加深对时间单位相互关系的理解,在创编儿歌的过程中提高数学语言的表达能力。)

(五)即时反馈,提升能力

(教师在希沃白板上展示多种时间计算问题,包括整点与非整点时间的加减法、时间换算等,学生点击选项选择正确答案,教师给予即时反馈。)

师:接下来,我们通过希沃白板做几道计算时间的练习,大家准备好了吗?第一题,上午8时30分上课,45分钟后下课,结束时间是几点几分?

(希沃白板显示选项:A.9时15分;B.9时;C.9时30分。)

生1:应该是9时15分。

师:我们验证一下,把8时30分加上45分钟,看看结果是不是9时15分。

(教师在白板上操作,将8时30分加45分钟,结果显示9时15分。)

师:答对了,下一题:如果你下午2时45分开始运动,运动30分钟,请问结束的时间是几点?

(白板上显示不同的选项,学生选择答案。)

生2:我选2时15分。

师:2时45分加30分钟,应该是3时15分。你算错了,注意看清楚时间的变化。

(教师继续展示更多时间计算问题,如非整点的加减法,鼓励学生独立思考,给出答案后再给予即时反馈。)

师:完成这些练习后,大家的时间计算能力有了很大提高。记住,面对不整点时间,要特别注意分针的变化。

(设计意图:组织希沃白板的互动练习,使学生在计算时间的过程中能够快速得到反馈,纠正错误,提升学生的运算能力和逻辑推理能力。希沃白板可呈现具象的题目情境,给予即时反馈,使学生能够发现自己在时间计算中的薄弱环节,及时调整学习策略。)

(六)知识迁移,实际应用

(教师在白板上展示一天的生活作息表,包括起床、上学、吃午饭、放学、课外活动等时间节点。每个时间节点用不同的颜色标注,并附有对应的钟表图片,帮助学生将时间与生活场景相结合。)

师:现在我们把今天学到的时间知识应用到实际生活中。大家来看这个作息表,从早上起床到晚上睡觉,都有什么时间节点?

生:有起床、上学、午饭、放学,还有课外活动。

师:大家能不能用今天复习的知识,把这张表里的时间说得更加清楚呢?比如,几点开始做什么,持续多长时间?

生1:早上7点起床,半小时后,7点30分吃早饭。

生3:上午8点到校,8点10分开始第一节课。

生3:下午6点放学,到家吃完饭后7点30分到8点30分是课外活动时间。

师:很好!现在请大家自己设计一个作息表,用刚才我们学的时间计算方法来安排你们的一天。

(学生在自己的作息表上标注时间,并调整优化,确保每个时间段都有合理的安排。教师巡视,观察学生设计的进展,提出建设性意见。)

师:谁愿意分享一下自己的作息表?

生1:我的作息表是7点30分起床,8点20到学校,6点放学后先吃饭,再做1小时的作业,然后8点到9点进行课外活动。

师:非常好,你合理安排了学习和休息的时间,这样才能保证一天的效率。其他同学可以参考他的安排,优化自己的作息表。

(设计意图:鼓励学生将课堂上学到的时间计算方法应用到实际生活中,帮助他们在生活中灵活运用数学知识,培养学生的应用意识和实践能力。设计作息表的任务可以让学生意识到数学的实际用途,完成知识迁移,巩固其在实际情境中的数学应用能力,激发学生的学习动力。)

(七)课堂总结,提升素养

(教师回到白板,展示一张时间单位的总结图表,包含时、分、秒之间的相互转换关系,旁边列出学生在课堂上复习过的时间加减法规则,以及一些时间计算的例子。)

师:现在回想一下,这节课的哪部分知识对你们来说最难?

生1:我觉得不整点时间的计算有点难,特别是跨小时的加减法。

生2:我觉得分针和时针一起动的时候不太好掌握,容易混淆。

师:大家说得很对,跨小时加减法确实需要更多练习,时针和分针的关系也要再进一步巩固。别担心,接下来我们会继续练习这些内容,你们要掌握好每个细节。

(教师展示下一步学习计划,介绍将要进行的更复杂的时间计算,并将时间问题扩展到生活场景中。)

师:经过今天的复习,大家都对时间有了更清晰的认识。希望你们在生活中也能注意这些时间问题,记住自己每天几点上学、放学,做事情需要多长时间,如何合理安排时间,学会用数学的眼光观察生活。

(设计意图:引导学生反思自己在学习中的问题,逐步培养他们的自我反思能力,结合所学知识提高其时间管理能力。)

七、教学反思

本次教学设计利用可视化思维工具加深了学生对时间单位的理解,取得了良好的教学效果,但仍存在一些不足之处。例如,部分学生在处理跨小时的时间加减法时可能存在困难,容易将分针与时针的关系混淆;学生对时间单位的认知不够深刻。教师还需要在后续的教学中增加针对性练习。另外,小组合作讨论可提高学生的互动协作能力,但在实践过程中,部分学生在合作中缺乏明确分工,讨论效果并不理想。未来教师可以更细致地分配任务,确保每个学生都能在合作中找到自己的角色,积极参与到讨论与实践中。

(作者单位:兰州市第十五中学〈九年义务制学校〉)

编辑:温雪莲