素养立意:小学语文命题的价值选择

2025-02-21程海芹

随着《义务教育语文课程标准(2022年版)》(以下称“课程标准”)的颁布与实施,小学语文试卷命题发生了很大的变化。命题响应国家“双减”政策,减少了学生语文作业总量;顺应了对学生核心素养发展的要求,指向了“完整的人”发展;回应了课程标准中“教学评价”的实施建议,走出了“教—学—评”不一致的桎梏,呈现出了鲜活的生命力与创造力。我们分析2023~2024学年学校语文秋、春季期末检测命题,不难发现试卷命制者从识字与写字、阅读与鉴赏、表达与交流三个方面,融合梳理与探究的学段要求,构建了立体、多元、丰富的语文试卷素养立意内涵结构,与2024年在高考试题命制提出的“无价值,不入题;无思维,不命题:无情境,不成题;无任务,不立题”的试卷命制原则相契合。

一、以核心价值为起点

所有课程都指向了发展学生的核心素养,落实立德树人根本任务。试题中的价值体现在紧扣时代主题与时代精神,加强对学生理想信念、道德品质、奋斗精神、爱国情怀等方面的引导和考查。黄厚江老师指出:“情境的设置、任务的组合都离不开核心价值作为基础。”素养立意下的命题需要通过试题内容的组合,促进学生的发展。

如在“看拼音,写词语”题型命制中,不同年级的试卷都关注到了以试题为载体,将传统固定化、模式化的“看拼音,写词语”改成具有文本情境,与时代发展进行联系的题目。以三年级语文试题为例:

我的家乡是一片绿色的土地。人们zāi( )下了一棵棵小树苗,长成了一株株cū( )壮的“杨树王”。这些大树在晨wù( )中,shēn( )出绿绿的叶子,像一个个手zhǎng( )在空中piāo( )扬,有qù( )极了。杨树不仅能dǎng( )住风沙,还是地bǎn( )生产的原材liào( )。

这道试题通过联系家乡的“杨树之乡”名片,将散落在不同单元的写字内容进行整合,既是对学生生字掌握情况的检测,又增强了学生热爱家乡的情感。教师通过素养立意,创设知识的运用情境,以问题作为线索来布局整张试卷,有助于调动学生的知识储备,从而不仅保证了相关知识的考查,还在问题解决的过程中赋予了知识的意义与价值。如四年级“小小书签,浓浓书韵”的命题中:

学校近期将举办书签制作大赛,请你从以下两句诗中任意挑选一句,用楷书写在右侧的书签上,注意书写格式(见图1)。

黑发不知勤学早,白首方悔读书迟。——颜真卿

问渠那得清如许?为有源头活水来。——朱熹

通过试题,我们不难发现,学生需要掌握楷书的基本笔画、结构和章法,能够准确地书写出楷书的字形,体现出楷书的端庄、工整之美。学生从给定的两句诗中挑选一句进行书写,这要求学生具备一定的诗词鉴赏能力和文学素养,能够理解诗句的含义,并选择适合自己书写风格和书签主题的诗句。通过书写楷书和选择诗句,学生更加深入地了解和体验中华文化的博大精深,增强对中华优秀传统文化的认同感和自豪感。再如阅读短文中,四年级语文试题中安排了这样一则文言文:

垃圾细分,于民有利,然分类详究,名目难辨,疑惑者众焉。

坊间有人编谣云:豕可食,谓厨余垃圾;豕不食,谓其他垃圾;豕食则毙,谓有害垃圾;鬻之可买豕,谓可回收物。

闻者皆称其能。

这则短文一是考查了学生对字词在语境中的理解能力,如“云”“鬻”“之”的意思。这几个词语的意思与《自相矛盾》《司马光》《精卫填海》中的“云”“鬻”的意思一致,主要考查学生对知识的迁移与运用,“之”的用法与《司马光》中的“光持石击瓮破之”中“之”的用法一致,也属于知识的迁移。二是考查学生对“垃圾分类”的理解。“垃圾分类”的知识既属于科学知识范畴,也属于道德与法治学科知识范畴,与学生的生活息息相关。该题运用文言文的方法让学生了解垃圾分类,一方面发展了学生的语言运用能力,另一方面促进了学生社会生活能力的发展,走向了跨学科学习,是基于生活的阅读与探究,有着正向的道德引导作用。

二、以高阶思维为目标

温儒敏先生在《温儒敏讲习录》一书中指出:当前语文教学要注重听、说、读、写、思,其中“思”就是思维。语文学习的过程离不开学生思维活动的参与。“思辨性阅读与表达”更提出要通过“阅读、比较、推理、质疑、讨论”等方式来梳理作者的观点,学会辨析真伪、态度与立场,发展理性思维和理性精神。素养立意的语文命题,需要考查学生运用知识解决问题的能力,因而体现出建构性、综合性的特点。如五年级整本书阅读考核中,设计了这样一道问题:

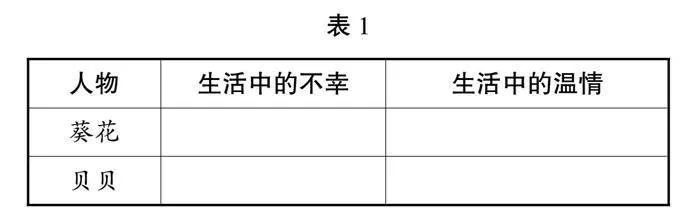

人间有情。《青铜葵花》中的葵花和《你是我的宝贝》中的贝贝,都在生活中经历了不幸,然而生活又给了他们无限的温情。请你根据书中的内容分条梳理下列信息(见表1)。

在解读过程中,学生需要经历记忆、筛选、比较、推理、分析、整合等一系列的思维活动,这是一种协同的思维过程。这道题目中所呈现的高阶思维并非简单指向学生的知识记忆,并非对原有知识的直接应用,而是通过整本书的阅读,对《青铜葵花》《你是我的宝贝》中关键事件、主要内容进行梳理与概括,体现了试题答案的开放性、表达的丰富性与过程的探究性。

高阶思维是一种创造性思维,需要学生对已有的知识进行提取,与生活打通,在具体的生活场域中进行应用。如四年级语文关于古诗的理解与鉴赏,设计了这样一道问题:

以下诗句描绘的景色,在江苏可能看到的是( )

A.秦时明月汉时关,万里长征人未还。

B.可怜九月初三夜,露似珍珠月似弓。

C.横看成岭侧成峰,远近高低各不同。

D.千里黄云白日曛,北风吹雁雪纷纷。

这样的试题需要学生能够甄别试题中的“无效内容”,从“概念”走向“应用”。在传统教学中,教师往往会将“边塞诗”作为一种概念,指导学生记忆A和D选项的内容为“边塞诗”。这样在具体的答题过程中,学生对江苏是不是边塞并没有一个明确显著的认知,就影响了对题目的理解。再如《题西林壁》描写的是庐山,而江苏处于长江中下游平原,缺乏名山大川,显然与C选项不符。而长江流经南京市、镇江市、扬州市、泰州市、常州市、江阴市、苏州市、南通市,其中“烟花三月下扬州”“京口瓜洲一水间”“江枫渔火对愁眠”等,都生动描述了诗人笔下的江景、江思与江愁。学生只有调动思维直觉,甄别有效信息,才能将已有的认知运用到素养命题的答题中。

再如,五年级试卷有一道题目是这样设计的:小明在班级故事会上给大家讲《牛郎织女》这个民间故事。他是这样开始讲述的:我是牛郎,人们在七夕节的时候纪念我。如果要想知道为什么,还要从我听到老牛的话说起……你觉得小明这样讲故事,好在哪里?这样的考查直接指向了本单元三篇课文“创造性复述”的评价。民间故事单元有《猎人海力布》《牛郎织女(一)》《牛郎织女(二)》三篇故事,这些民间故事都有着生动曲折的情节、美好幸福的追求及大胆神奇的想象。在第一学段、第二学段,学生已经具备了“复述故事”的能力,五年级指向“创造性复述”。从学生高阶思维发展角度,创造性复述包含了变换角色、补充细节及调整情节等。小明化身“牛郎”讲故事,属于从“第一人称”的角度讲故事,是创造性复述的具体表征。这样的试题形式有助于学生对“创造性复述”概念的建构。

三、以知识情境为载体

命题人在命制小学语文试卷时,以知识情境为载体具有重要意义。这类试题是指紧密结合儿童生活实际创设真实情境,考查学生灵活运用所学知识与方法解决实际问题的能力。这类试题要求学生综合运用语文知识、技能和方法来解决问题,从而培养学生的综合能力。知识情境型试题通常具有一定的情境性和任务性,能够激发学生的学习兴趣和动力。

在传统的试卷命题中,一般以答题方式为试卷板块结构,如填空、判断、选择、连线、简述、习作等。这是典型的命题方式,通常考查学生“一类”的知识运用方法,而学生在语言运用的生活中所面对的情境是复杂的,需要综合运用语文知识来解决问题。这就要命题人对考核的内容进行重新组合,以具体的项目任务为驱动,在真实情境下解决问题为考核内容,体现试卷的整体性特点。如四年级语文试卷“交流与表达”中设计了一道题目:要过年了,夏立阳同学在1月20日给北京的表哥写一封信。请你把信中关于环境保护的内容补充完整,并把书信格式写好。这道题目注重考查学生的口语交际能力与书信格式规范,通过一个具体的问题情境进行整合,渗透了“做中学”的思想,由此打破了知识模块,自然而然地将基础知识、口语表达、写作能力融为一体。教师将这类情境引入试题,既能考查学生的语言文字在真实的情境中运用,又能促进学生关注社会,了解身边的热点问题。当然,以问题情境来组合试卷,并非摒弃传统试卷板块,而是尽可能地在儿童的具体生活场景与语境中设计,让考查不直接指向知识的本身,而是指向学生的语文生活。再如,在对“口语交际”的考查中,六年级设计了一道选择题:

书法是我国的国粹,散发着艺术的魅力。为了让更多同学学习书法、爱上书法,六(1)班准备面向全校举行一场有关“练习书法的益处”演讲比赛。

1.小刚应该在哪些方面做准备,让自己的演讲有说服力呢?( ")

①确定演讲的观点要鲜明。

②列举有关书法家的名人名言或故事。

③详细介绍书法的演变发展过程。

④演讲语气、语调适当,辅以动作强调要点。

A.①②③ "B.②③④

C.①②④ "D.①②③④

面对这样的问题,学生无法通过识记和简单的应用来解决问题,也就是无法通过低阶思维完成答题,而是需要在复杂的情境中聚焦口语交际知识要点,根据演讲主题学会梳理材料、总结方法,才能在提升知识运用层级中完成答题。以核心知识为支撑的试卷命题,教师还需要通过设计综合性学习任务,基于“大概念”来考查学生解决问题的能力,让试题更具有价值与意义。

在设计试卷时,教师还可以将整份试卷通过大的主题情境串联起来。如六年级上册第一单元素养进阶测试是围绕“旅游攻略”设计的,分别设计了抄写旅游期待、搜集旅游攻略、研读三峡资料、想象旅游历程四个情境,分别对应了识字与写字、梳理与探究、阅读与鉴赏、表达与交流。“抄写旅游期待”的试题一方面回应了单元的人文主题,另一方面唤醒了学生的生活经验。“搜集旅游攻略”的情境主要围绕“老舍笔下的草原”设计一系列的活动,让学生感受大自然的奇妙,在设计“宣传语”中确定出行目的地。在“研读三峡”情境中,以《巴东三峡(节选)》阅读短文为载体,考查学生对短文内容的梳理与概括、批注、仿写、评析。“想象旅游历程”,以学生想变成三峡的“树”、三峡的“山”、三峡的“水”为内容,把自己留在三峡会经历什么写清楚。

素养立意视野下的命题不再将孤立的知识点组合起来,而是与学生的真实生活情境融合共生。在学生的语文学习中,生活的多姿多彩、生命的节律阶段、生长的复杂变化,都是学生学习语文的载体。在以情境为要素的实体设计中,情境越开放、越复杂,任务的结论就越多元,指向儿童的思维过程也就越真实,试题给学生带来的素养发展也就越丰富。

四、以学习任务为支架

长期以来,小学语文教学中依然存在“题型+套路+海量重复练习”的教学方式,这样的教学模式与“双减”政策背道而驰,影响了学生必备品格与关键能力的发展。教师以学习任务为支架,就是要求学生根据已有的学习经验,调动学科关键能力,在不同学习任务群的要求引领下对信息进行梳理、筛选、重组、建模,不断发展学生的语言能力。如三年级有一道题目是这样设计的:

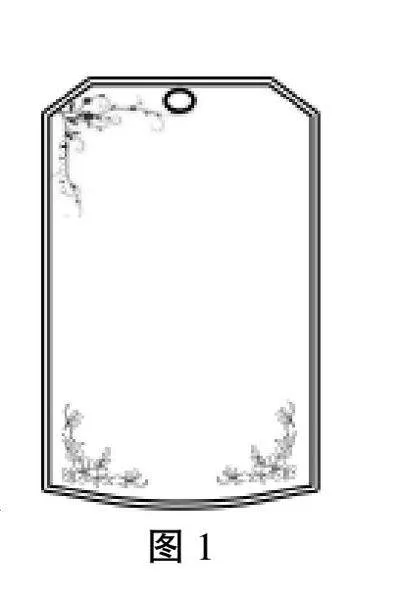

班里举行联欢会,老师请你去采购物品。请按照要求完成练习。

(1)采购清单中(见图2),分类有误的物品是 ",应该将它放在“ " "”这一类别中。(2分)

(2)买气球的时候,你看到了两种不同价钱的气球。你想知道这两种气球的区别。这时候,售货员向你走来,你想请教售货员。

你该怎么说呢?把下面的对话补充完整。(3分)

我:阿姨,

售货员:不好意思,我是负责销售零食的,我不清楚它们有什么不同。

我: _____________________________

售货员:你可以问问那个穿红衣服的售货员,她应该知道。

我:_____________________________

在小学语文试卷中,命题人以学习任务为支架进行命题,旨在通过具体的学习任务来全面评估学生的语文能力和素养,同时引导学生积极参与学习过程,培养其综合能力和创新思维。首先,命题人应认真学习课程标准,确保学习任务与课程目标一致,体现不同学段的学习要求。每个学习任务都应具有明确的目标和描述,让学生清楚了解需要完成什么任务,以及任务背后所考查的知识点和能力点。再如,五年级有关故宫博物院的非连续文本阅读中,提出了这样几个问题:

3.阅读材料四,解决问题:六一儿童节,爸爸带我(11岁)和姐姐(研究生,25岁)去故宫旅游,我们共需花费 " (元)买门票。

4.故宫博物院原院长单霁翔说:“我们就是要让这些文物真正地活起来,活在当下,活在每个人的生活中。”结合材料二和材料三,说说为了让文物“活”起来,我们可以做哪些努力。

5.故宫博物院正在招募小小讲解员,请你根据上面材料中了解到的信息列一个提纲,并准备试讲。

这篇阅读短文关注了儿童在真实的任务中解决问题的能力。既有语文的知识,也包括了数学的知识,体现了跨学科学习的意识。关注学生在学习过程中的表现,如阅读过程中的理解、感悟和思考,以及写作过程中的构思、表达和修改等。通过任务设计,教师引导学生掌握有效的学习方法,根据学生的年级和学习水平合理设置问题,确保难度适中,既具有挑战性又不至于让学生感到过难。教师应将语文知识与生活实际相结合,让学生在熟悉的生活情境中运用语文,增强学习的实践性和应用性。

再如,四年级试卷中围绕“实用性阅读与交流”,以“科学精神”为主题,采用非连续文本的形式进行考查。第1题是“科学家为什么要进行太空探测”,并补充了“阅读链接”,属于某一个方面的提问,与四年级的“提问”策略单元相关联。第2题是“帮小明解决这个问题”,考查学生提取文本信息的能力。第3题是“写出自己的疑问,并想一想采用什么样的方法解决”。这属于“提问”策略的进阶,学生不仅要提出问题,还要尝试解决问题。第4题是班级召开“关注太空,奔向未来”主题班会,借助试题中呈现的资料,谈一谈自己的观点。第5题是为太空宇航员补充颁奖词,考查学生在具体语境中的表达能力。这样的题目设计体现了命题者对四年级语文教材的准确把握,以及对四年级学情的精准分析。图文结合的形式能够帮助学生更好地阅读科普类文本,激活试题的评价功能,促进学生核心素养水平的发展。

总之,素养立意下的试卷命题是教学评价的走向,也必将引领课堂教学走向素养立意。随着小学语文课堂“任务群学习”形态的推进,自学、合学、展学的课堂实践必然推动小学语文试卷结构形态的进化、试卷内容更加丰富以及试卷导向更加有效。

(作者单位:淮安市古寨中心小学)

编辑:陈鲜艳